摘要:《弹词新篇》的创作思路是创作者在多年深入挖掘中国民间传统音乐精髓的过程中,对传统二胡语汇与当代音乐审美相互借鉴结合的一次尝试,以此积极探索胡琴演绎新空间,拓展胡琴重奏新模式,让传统文化在新音律中释放出时代活力,赋予其全新的时代内涵和价值。本文将从演奏与创作、风格与韵味两方面对作品的创作思路进行辩证分析;同时以“新古典主义”式的回归为切入点,从情感的回归、文化的回归、精神的回归三方面对二胡艺术的当代性进行解读。

关键词:胡琴重奏 二胡 弹词 当代性

作者简介:赵元春(1986—),女,博士,天津音乐学院民乐系副教授(天津,300171)。

基金项目:2024年国家艺术基金青年艺术创作人才项目(立项号:2024-A-06-076-698)阶段性成果。

引言

胡琴三重奏《弹词新篇》是笔者创作并参与演奏的一首作品,创作完成于2021年4月,首演于同年5月。乐曲以20世纪二三十年代的江南水乡为时空背景,身着长衫和旗袍的男人女人们,置身于一座散发古老木香的茶楼里,远处是烟雨朦朦、小桥流水,面前是一杯清茗、一碟茶点,从耳边那一声清脆悠闲的琵琶弄弦开始,台下的邻里闲话突静,台上的评弹软调渐起,众人倾耳细听,吴侬软语娓娓道来、九转三回弦索叮咚,人们在苏州评弹的说唱中,倾听着古往今来、人间妙事。乐曲以这样的画面意境,表现了江南人雅致精美、怡然自乐的美好生活。

笔者作为一名专业二胡演奏者,在创作过程中相较专业作曲者有着截然不同的创作思路。主要体现在创作与演奏融为一体的写作模式,以及风格与韵味融会贯通的审美构架两方面。试图通过一度创作和二度创作、形式内容与精气神韵高度统一的创作方式探索胡琴演绎新空间,拓展胡琴重奏新模式,打开新时代演奏与创作协同发展的新思路。

一、胡琴三重奏《弹词新篇》创作思路解析

《弹词新篇》的灵感来源有三:一是来自故乡情怀,从小在江南地域民歌小调及戏曲、说唱艺术的耳濡目染中成长;二是来自对孙文明先生两首苏州弹词风格作品的研习,在多年的专业演奏训练中对《杜十娘》《弹乐》有着较深入的学习和研究;三是来自对胡琴重奏的独特性思考,多年专业学习及十余年教学中,在对各类胡琴重奏作品进行大量并反复的演奏和研读后,有关重奏中音域、音色、表现力、风格及韵味等方面逐渐有了独特见解和创新性思考。在此背景下,笔者将个人对胡琴这类乐器构造及演奏的了解和创新思想注入《弹词新篇》的创作中,也是对开拓胡琴重奏全新模式的一次大胆尝试。

(一)创作以演奏为启发,演奏以创作为依托

谈到创作思路,首先要提及胡琴重奏的弱项。在大部分的胡琴重奏作品中,所用到最低音域的胡琴是中胡,它的定弦只比二胡低五度,整体音域偏窄。因中胡的琴筒较大,声音沉闷,所以与二胡的音色融合度并不理想。《弹词新篇》中用到了二胡、二泉胡琴、无千金胡琴三把不同定弦的胡琴。二胡的定弦为DA,二泉胡琴的定弦为GD,比二胡低五度,无千金胡琴的定弦是DA,比二胡低八度。其中二泉胡琴虽与中胡是同样的定弦,但是因二泉胡琴的琴筒形制接近二胡,比中胡小很多,相较下二泉胡琴的音色还是较明亮、干净的,与二胡的音色融合度较高,演奏中颗粒性音色也比中胡更加清晰、好控制。无千金胡琴的音域虽然比二胡低八度,但其并非另一种形制的胡琴,而是同样用二泉胡琴以及二泉弦,去除千斤部分,运用特殊的绑弦方式形成的一种音域更宽、有着独特演奏手法的胡琴。其音域宽且不失音色的清晰度和明亮度,与二胡、二泉胡琴形成了理想的音域阶梯和音色阶梯,无疑大大增加了胡琴重奏的表现力,这样的编制及运用在胡琴重奏作品中是独一无二的。

不同音域的胡琴意味着它们有着各自不同的声音功能。二胡音域适中、音色清丽,声腔化、地域性表现力强,许多经典作品的元素均来自各地方戏曲和唱腔,如《一枝花》《眉户调》《河南小曲》《江河水》《秦腔主题随想曲》等。二泉胡琴的音色醇厚有力,善于表达内在、苍劲的音乐情感,多用于华彦钧、孙文明等民间艺术家创作的经典作品,如《二泉映月》《寒春风曲》《听松》《流波曲》《杜十娘》等。目前为止无千金胡琴在独奏曲方面较为匮乏,代表作仅有孙文明先生创作的《弹乐》,因为演奏手法较为独特,研习者较少,这也是无千金胡琴不被人熟知及运用的原因之一。在《弹乐》中孙文明先生运用了乐器音域与音色的特点,用点、线结合的声音与旋律来模仿苏州评弹中的三弦,这给了笔者极大的灵感。综上所述,根据三把胡琴在演奏、音色、音域、表现力、内涵方面的特点,笔者创作《弹词新篇》时将二胡的音乐角色设定为人声、二泉胡琴的音乐角色设定为琵琶、无千金胡琴的音乐角色设定为三弦。三把不同功能的胡琴交相辉映、相映成趣,充分展现了音乐形态的点与线、音乐意境的虚与实、表现手法的退与进,更重要的是让胡琴重奏既有着极强的趣味性和创新性,又不失民族性和可听性。由此可见,以演奏作为创作的启发点,这是作曲者同是演奏者的一大优势所在。

《弹词新篇》由五个部分组成,分别是引子、呈示部、展开部、连接部和再现部。三把胡琴在全曲的演绎中,既是独立的,又是统一的。独立体现在三把胡琴扮演着各自的角色,均有着各自的音色特点与演奏特点;统一则体现在三把胡琴通过各自富有特点的音色和演奏共同形成一个整体核心,在相互衬托、相互交织中,将弹词清丽醇厚的风格和江南的吴侬软语彰显得淋漓尽致。

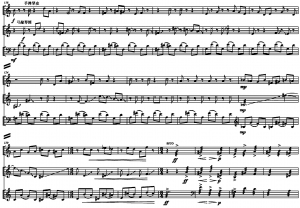

二胡在作品中是人声的角色,如谱例1第一行乐谱所示,二胡演奏吸纳苏州评弹中人声的技巧和特点,加入揉弦、装饰音、滑音等技巧润色旋律,但二胡演奏声腔也并非完全的模仿,而是要根据创作所设定的旋律将器乐声腔化、声腔器乐化,二者完美地融合才能使作品有更高的艺术性。

谱例1

二泉胡琴在作品中是琵琶的角色,声音以清脆的颗粒性音色为主,如谱例2第二行乐谱所示,二泉胡琴除了要加入左手拨弦、擞音、轮指等技巧外,还要根据旋律走向以及琵琶的音乐语言特点设定特殊的弓法,用不规则的连弓、分弓表现出琵琶的点线变化。无千金胡琴在作品中是三弦的角色,以厚重有力且极富弹性的颗粒性音色为主,如谱例2第三行乐谱所示,无千金胡琴也要根据旋律走向和三弦的音乐语言设计不规则的弓法,但与二泉胡琴不同的是无千金胡琴在运用分弓时几乎全部用到了顿弓,以凸显三弦结实且有共鸣的声音特点。除了三把胡琴各自的特点,三人在演奏中的配合更为重要。如谱例3所示,乐曲的引子部分,笔者试图通过自由的节奏以及三把胡琴轮流拨奏ADEA四个音,营造出弹拨乐器在演出前随意弄弦调音的听觉画面,以此将听众带入小桥流水、古楼步道的江南景致中。这就要求三位演奏者在气息、节奏、音色、强弱等方面有高度默契的配合,才能有三人如一人的统一声响。再如谱例4所示,二胡声部主唱旋律时,二泉胡琴和无千金胡琴声部为弱奏,而二胡声部停顿时,另外两个声部则为强奏,在你退我进、我出你入的音响中建立起音乐的整体性及江南地域音乐的艺术性。综上所述,以创作作为演奏的依托,更是作曲者同是演奏者的一大优势所在。

谱例2

谱例3

谱例4

(二)韵味是风格的内涵,风格是韵味的外化

二胡艺术诞生于民间,形成于戏曲。20世纪初期开始的五十年,二胡从戏曲伴奏中逐渐分离出来,成为一件不依附于戏曲、拥有个性艺术语言的独奏乐器。但不可否认的是,民间音乐是二胡基因的重要组成,更可以说是二胡音乐语言的根基所在。所以,在二胡作品形式多样、风靡全国的当代黄金时期,有地方风格元素的作品是二胡在传承与发展中的一次回归。

谈到地域风格作品,一定离不开对“韵味”的研究。演奏中“韵味”是“风格”的重要内涵。在古代,“韵味”同样是诗词审美的关键要素,以味论诗是中国古典诗论的重要范畴。作为诗味论的集大成者,晚唐诗人司空图在《与李生论诗书》一文中说:“文之难而诗尢难,古今之喻多矣。愚以为辨味而后可以言诗也。”①后又在《与极浦书》一文中提出了对诗歌更高级的追求,即“味外之旨”“韵外之致”和“象外之象”。②后人将之合称为“韵味说”。他强调在诗歌形象、情感和具体语言形式给人带来的美感之上,还隐藏着深层次的、能给人带来更加醇美感觉的味外之味,是诗味的最高境界。

诗乐同源,古人诗论的“味外之味”与二胡风格作品之韵味,可以说有着异曲同工的联系。中国深厚的历史以及多彩的地域文化,必然会赋予二胡风格性作品醇美的“味外之味”。尤其是当代青年在创作与演奏于一身时,更应在风格之上去认真体会更深层次的情感与意境,而后通过音符、旋律及演奏传递出来,为听者构建一个可以无限想象与思考并能透过表象感受内涵的韵味时空。在《弹词新篇》的写作过程中,笔者对韵味与风格的创作思路主要体现在以下三个方面:

1.润腔之韵味

二胡地域风格作品的元素主要来源于地方戏曲和民歌小调,更具体地说,这些作品在演奏中所运用的独特技巧,很大程度上借鉴和模仿于地方特色艺术形式中的“唱腔”以及唱腔中的润腔技巧。“润腔是民族民间声乐艺术中最常用的演唱技巧之一,它是在长期发展过程中,形成的一套对唱腔加以美化、装饰、润色的独特技法。”③民族音乐学家于会泳则认为“润腔”不仅局限于声乐,而是我国民族民间音乐中的一种表现手段。在《腔词关系研究》一文中,于会泳对“润腔”的内涵做了更为精准的概括,即“运用各种‘润腔因素’,根据指定的内容要求、风格要求,按一定的规律对音乐旋律加以艺术地润色。”④因此可以说,润腔的二胡化是展现风格性作品韵味的重要技巧之一。以笔者创作的胡琴三重奏《弹词新篇》分析,三把胡琴都大量涉及润腔技巧的运用,在演奏时运用到的润腔技巧有30余种之多。其中滑音类技巧主要有:下滑音、上滑音、慢滑音、快滑音、大滑音、小滑音、压滑音、快回滑、慢回滑、回转滑音、尾滑、尾回滑、垫指滑音、前重滑音、后重滑音等。揉弦类技巧主要有:滚揉、滑揉。装饰音类技巧主要有:上倚音、下倚音、快倚音、慢倚音、二度擞音、颤音、前倚音、后倚音等。除了左手的技巧外,右手运弓也运用到了很多润腔的技巧,比如:音头弓、头腹尾式运弓、浪弓、力度变化运弓等。《弹词新篇》中的唱腔片段虽然不能与真正的评弹唱腔完全吻合,但是它的创作元素来源于苏州评弹,所以三把胡琴在唱腔乐句演奏中的风格性技巧几乎都是借鉴了唱腔中的润腔技巧。谱例5第三行乐谱所示,是乐曲快板段落中由无千金胡琴作为主唱的紧打慢唱乐句,运用了大量丰富的润腔技巧,如:上滑音、下滑音、回滑音、压滑音、装饰音、滑揉、滚揉、浪弓、头腹尾式运弓等。这些丰富的润腔技法使胡琴单音式的旋律形态发生了丰繁的变化,这不仅仅是音的量变,同时也产生了乐的质变。

谱例5

2.声腔之韵味

二胡与人声的结合不仅借鉴了民间戏曲中的唱腔,人的语音、语调在二胡演奏中也有着重要的体现。“二胡器乐演奏声腔化”由著名二胡演奏家闵惠芬在20世纪70年代提出,这一命题的诞生,始于她将京剧唱腔移植到二胡演奏中的一次艺术实践。在过程中,闵惠芬先生也正式确定了器乐演奏声腔化这一命题,同时,声腔化也成为她在二度创作中的主要特点。二胡与人的声音质感、音域相近,所以不管是演奏者还是听众,都会不自觉地将二胡的声音、旋律与人的声音、语调相联系。渐渐地,在演奏中借鉴和表现人声,成为二胡的标志性亮点。特别是在地方风格作品的演奏上,因为作品的元素大都来源于人声,所以,演奏中会更加自然地将人的声音和腔调渗透在乐曲中。

早在1000多年前,我国已有了器乐声腔化的概念。南朝文学理论家刘勰在《文心雕龙》“声律”第一部分写道:“夫音律所始,本于人声者也。声含宫商,肇自血气,先王因之,以制乐歌。故知器写人声,声非学器者也。”⑤意思是音律的产生,原是从人声开始。古代帝王是根据人声的五音来制乐作歌的。由此可见,刚开始是由乐器的声音表现人的声音,而不是人的声音仿效乐器。笔者在《弹词新篇》的创作中不仅融入了唱腔,还融入了江南人的语音、语调元素。谱例6第二行乐谱所示,是乐曲快板乐段中以二泉胡琴声部作为主要说唱声部的乐句,笔者在创作中首先运用音域的高低变化来展现江南人轻柔细腻的语音语气变化。又运用了慢滑音、快滑音的速度变化和强弱变化来展现江南人吴侬软语的方言语调变化,同时,二泉胡琴声部与二胡声部在乐句中交替运用了手弹琴皮与弓击琴筒,增添了丰富的音效及听觉感受。通过上文对声腔在作品中的运用分析后,笔者认为二胡在经历多年的发展后,演奏和创作都早已不局限于单纯的模仿,而是要在掌握声腔外部形态的基础上,更多地考虑声腔的内在动力,进而体会声音背后的情感依据。正所谓声音是情感的外化,情感是声音的内涵,关键点是要将声腔的外部形态与内在情感相结合,并在乐曲中以艺术化、器乐化的形式呈现出来。

谱例6

3.音色之韵味

中国传统器乐作品特别重视音色的运用。音色指声音的色彩,是中国音乐语言的一个重要组成部分,体现了中国人追求与自然万物相通的审美理念,追求音色的天然和个性相合的音色理念。在二胡演奏中,笔者认为音色的韵味受到以下四个方面的影响:

第一,音色之韵味受影响于宏观地域自然色彩。比如演奏《弹词新篇》时,双手对胡琴的控制要更加轻柔和灵敏,那种流畅、灵动的音色,映照出了南方清淡、翠绿的色调;而演奏北方作品时,那种饱满、有棱角的音色,就如同映照出了北方黄土地、黑土地的浓重色彩。

第二,音色之韵味反映了具体地域性格色彩。比如:江南风格作品和广东音乐作品虽然都地处南方,但是它们又会根据各自不同的地域性格色彩,形成自己独特的音色。表现江南风格的音色更加灵动、清脆,而表现广东风格的音色更加绵软、柔和。

第三,音色之韵味与人文情感色彩息息相关。我们将自然色彩、地域人文性格色彩以及人文情感色彩这三个因素,与二胡的声音色彩相结合,是分析音色之韵味的一个重要线索。比如笔者在胡琴三重奏《弹词新篇》的创作中,三把胡琴演奏时音色的控制和写作时音域的把控,无一不是与人文情感色彩息息相关。既要有自然色彩中的“翠”、江南食物的“糯”、方言语调中的“嗲”,还要透着江南鱼米之乡的富足、悠闲,更要结合江南人性情中的活泼、细腻。由此可见,一首作品在音色和音域上的选择,首先在创作思路上要做到将其放置在地域人文层面综合考量,再落实到具体的实践层面,这样才能真正将地域风格作品的精华通过声音传递出来。

第四,分析音色之韵味离不开对音质的探究。音质即声音质感,笔者对它的定义是:通过声音体现出的一种物质的形象感,是通过对声音的控制和处理,建立起一个隐性与显性之间的媒介。也就是说,我们在演奏中要运用心理学中的联觉反应,将看不见、摸不到的声音想象为一个清晰的物质形态。如果说音色是声音的外在形态,那音质就是声音的内部结构。比如:江南风格的音色内部有如竹的天然质感,通透而极富弹性;北方乐曲的音色内部有如硬木的天然质感,结实且密度高。根据多元化风格去诠释多元化的音色,这对于风格作品演奏是至关重要的。

综上所述,不论韵味在音乐中以何种形式展现,其内涵始终脱离不了中国传统文化。音乐艺术作为传统文化的载体,如果脱离了母语,韵味也就不复存在。作为当代青年,固然要有创新的时代精神,但坐标仍应坚定立足于中国传统文化。纵观二胡艺术的百年发展,其音乐是在中国民族民间音乐最基层的戏曲、民歌等地方特色形式中形成的。它们的调式是建立在中国五声音阶基础上的,它们的节奏是建立在戏曲律动基础上的,它们的旋律是建立在戏曲唱腔、民歌小调的声腔韵味基础上的。由此,地方风格性作品可以说是二胡音乐的源泉,是二胡演奏艺术的根基,更是中国传统文化中集体人格在音乐艺术中的体现。

二、“新古典主义”式的回归———谈二胡艺术当代性解读

21世纪可谓是二胡艺术的黄金时期,成熟多样的音乐作品、炉火纯青的演奏技术、系统严谨的教学理念、广阔丰富的展现平台,在时代精神的引领下,二胡艺术在朝着更光明的方向行进。笔者创作并演奏的《弹词新篇》也是在这样开放、包容、充满正能量的大环境下诞生的,更可以说是时代精神在二胡艺术作品中的体现。通过对这首作品创作思路上的梳理和总结,又引发了笔者对二胡艺术在当下发展的一些思考。

20世纪80年代至今,二胡艺术发展经历了时代背景的更新交替。虽然从短期来看,当代新音乐以及各类流行音乐的侵入,曾经让二胡在传统音乐语言的保护上出现过短暂的游移,但是从长远的视角来看,这也是二胡音乐艺术发展中的必经之路。事实证明,任何事物只有经历了充分的尝试和探索以及时间的考验,才能最终找到最适宜的发展方向。

田青教授在《再谈民族音乐的“第三种模式”》一文中将民族音乐的百年发展分为三种模式,在谈到20世纪90年代左右民族音乐发展时,提出了“第三种模式”即“新古典主义”的命题。他在文中对这一命题的定义是:“它是根植在传统之上但又充满青春活力的民族音乐。是艺术家们在传统音乐韵味与现代气息之间找到的一种契合点。是在西方‘强势文化’和‘流行音乐’大潮的双重冲击下听到的直接从我们血脉的源头传来的声音,是那种地地道道、不折不扣但又新鲜活泼的民族之声。”⑥ 二胡艺术进入当代黄金时期以来,多样化的创作大大推动了这件乐器全方位的进步。一方面是源于二胡的教学体系越来越完善,另一方面是源于作曲家们的大胆尝试推动了技术的进步。但正如前文所说,这种进步必定是用部分传统的丢失作为代价的,而对传统的保护不光是在演奏技术方面,更重要的是对中国传统人文思想、人文精神的继承。所以,在谈如何发展与传承的话题之前,首先要搞清楚我们要发展什么?传承什么?而后才能谈如何平衡二者之间关系的问题。由此见出,“新古典主义”式回归的模式是二胡艺术发展中的必经之路。

(一)情感的回归

情感是音乐审美的核心内涵,中国自古以来就极其注重以音传情,故有“声情并茂”“绘声绘色”等成语。《乐记》中《乐本篇》更有记载道:“是故其哀心感者,其声噍以杀;其乐心感者,其声啴以缓;其喜心感者,其声发以散;其怒心感者,其声粗以厉;其敬心感者,其声直以廉;其爱心感者,其声和以柔。”⑦ 其中“哀”“乐”“喜”“怒”“敬”“爱”都是来自人的情感。《乐记》中还提出“乐者,心之动也。声者,乐之象也。”它认为音乐是通过声音来表现“情”的。情感作为一首作品的灵魂所在,无论是对于作曲家、演奏家还是听众,都是至关重要的因素。

音乐作品中的情感,来自作曲家、演奏家在生活和文化的感知中所提炼的真情实感,来自二者的心声注入。本文所指的情感“回归”,特指这种情感的来源须建立在中国传统音乐审美所特有的情感共性基础上。自从西方开放式、自由式的音乐创作理念被广泛运用于二胡音乐之后,对音乐中表“情”的尺度曾经出现过偏倒的现象。注重使用现代化高难度技巧和浮夸的演奏形式,从而偏离了中国音乐独有的含蓄、内敛的情感传统。但令人欣慰的是,近几年来,无论是作曲者还是演奏者,也逐渐意识到了这一点,特别是当下的一些青年作曲家和演奏家们,在新作品的创作和演奏上更加注重内在情感与旋律的结合。作曲家在创作中运用成熟的创作技巧,同时又灌入了抓住人心的可听性。演奏者在二度创作中不但注重演奏技巧的精准把握,对中国传统美的情感内涵上也注入了应有的诠释。比如青年作曲家李博禅创作的《楚颂》,就是近年来对上述各点结合得最成功的作品之一。乐曲以“霸王别姬”的历史典故作为创作题材,来展现英雄和爱情的情感主题,音乐风格刚柔并济,思想情感深入人心。这首作品不但在专业院校广为流传,在广大听众中也备受欢迎。笔者作为《楚颂》的首演者,在这首作品的二度创作中,也力图通过丰富的演奏技巧形态将中国传统审美中“婉转”“含蓄”“悲慨”之“心”的内涵注入其中,来描绘主人公虞姬不同层面的“美”以及她与楚霸王之间忠贞不渝的爱情。比如在主题旋律的演奏中,右手对运弓的控制以及左手对滑音与装饰音及揉弦等技巧的把控,是这一段“美若姣娥”“美若水莲”之情感内涵外化表现的重要手段。右手对力度的精妙把控是奏出清丽纯净音色的关键。而左手滑音、装饰音及揉弦的分寸深浅也要恰到好处,过实过重、过粘过腻的音响不能表现虞姬“华丽不加雕琢”“出淤泥而不染”般的气质。再如华彩乐段,作为乐曲的快速技巧段落,演奏中除了对快弓技巧的精准把控之外,更要通过力度与内在情绪的配合来表现“美若巾帼”“至死不渝”的情感内涵。弱奏时的紧张、压抑与强奏时的激愤、悲壮在频繁交替中使内在情感的张力不断扩充,推进中将作品主题旋律的再现自然引出,也将全曲推向高潮。

“以音传情”是二胡音乐艺术的魅力核心,情感的回归是无可争辩的真理。而情感的回归不仅是一种传承,更是一种发展,只有蕴集着中国传统人文思想情感的音乐作品,才能打动人心、激励人心、引领人心,才能拥有探索未知、寻找新发展的可能性,才能够经历岁月的考验,最终成为经典。

(二)文化的回归

文化与音乐是息息相关的,音乐植根于文化,而文化是音乐艺术立命之根本。二胡音乐作为纯正的中国民族器乐,理应担当起发扬传统文化、实现文化自信的神圣使命。

西汉刘向在《说苑》中言:“万物得其本者生,百事得其道者成。”无论在过去还是当今,二胡艺术的根基一定是建立在中国文化的基础之上。二胡作为一件中国民族乐器,不管是在中国还是世界,它立足的根本绝不仅靠绚丽的声音和技巧,也不是仅靠丰富多样的表现力,而是要通过二胡这件乐器展现中国几千年来形成的文化魅力,以中国民族文化之代表的身份活跃在世界艺术的舞台上。要真正做到“文化自信”,就要从文化的“回归”谈起、做起。

回顾传统,我国古代音乐文化理论丰富多彩、源远流长。《论语·八佾》提出:“尽善尽美、乐而不淫、哀而不伤”的审美理想,认为人要“文之以礼乐”,音乐对个人来说是修身养性的,对于国家来说更是治国的一种方法,要“兴礼乐”,用音乐去教化人民,以达到国泰民安的功效。由此可见,儒家极为注重音乐的功能性。而道家的音乐思想是“崇尚自然”,从《老子》的“大音希声”,到《庄子》的“天籁之音”,他们认为真正美的音乐一定是自然天成的,不受任何世俗的影响。所谓“天人合一”正是道家思想的核心。还有之后的墨家、法家、杂家也都在儒道音乐观的基础上有着自己的独特理念。从两汉时期《乐记》《礼记》的出现,到魏晋时期嵇康的《声无哀乐论》,再到宋元时期徐上瀛的《溪山琴况》等,对音乐的美都提出了自成一家的审美文化。到了近代,二胡的百年发展之初,正值“五四运动”中西方“强势文化”进攻中国之时。刘天华学贯中西的音乐文化底蕴,给奄奄一息的中国二胡输入了新鲜血液,让二胡音乐起死回生,并且逐渐茁壮成长,开创了“以中为本、洋为中用”的全新局面。

放眼当下,许多饱含传统文化内涵的作品,成为当代二胡作品中的经典。比如刘文金先生在21世纪初创作的《如来梦》套曲,就是文化回归的典型代表作之一。作品由《火———彩衣姑娘》《见———璎珞姑娘》《如来藏》等八首乐曲组成,以中国哲理为主题,用乐音阐释着“真、善、美”的至高境界。全曲不仅有着“起欢喜之心、动善意之念”的情感内涵,更有着庄严肃穆、净化心灵的文化深度。再如作曲家张朝先生创作的《太阳祭》一曲,以“夸父追日”这一古代传奇故事,通过唤日、祭日、别日、逐日、尾声五个部分,颂扬了一种纯洁、深沉的爱和大无畏的英雄主义精神,以及对光明的不懈追求。这些作品用当代性二胡语言将传统文化进行了解读和转化,让传统文化在音律中释放出当代活力。这样的解读和转化无疑是成功的,为二胡作品的文化回归起到了很好的带动作用。

二胡艺术的文化回归,不仅体现在作曲家及其作品上,二度创作的“回归”同样缺一不可。一个作品的文化底蕴,必须通过演奏者的诠释才能得以展现。这就要求演奏者也要具备深厚的艺术修养和文化素质,才能读懂悟透作曲家的创作意图,准确传达其音乐内涵与文化底蕴,通过音响表现出作品的文化影响力、感染力和凝聚力。所以,当今的演奏者对中国传统文化的学习和领悟显得尤为重要,特别是有关传统文化、传统艺术美学、民族民间艺术的研习。文化的回归不仅是将中国音乐的情感内涵深刻注入到作品的演绎中,更应该是演奏者和作曲家受到中国传统文化精髓滋养之后,炼就综合修为素养的深度体现。

(三)精神的回归

每一种文化都有其独特的“精神”结晶。对于中华民族来讲,“精神”如同一座伟岸厚重的山脉,贯穿在中国五千年历史文明的进程中。从人类对艺术的需求来说,“精神”是生命的指南针,是黑暗中的灯塔,来源于生活,但又超越生活,是情感与文化的升华。我们在品鉴某种艺术行为时,最触动内心的一定是对其“精神”的品味与感知。如果说前文中谈到的“情感”“文化”是在艺术深度的范畴中,那“精神”就是上升至艺术之道,即境界的层面。

中国的艺术精神向来注重“品格”的树立,只有人品与艺品以及情感和文化的统一,才能称得上是真正的“艺术”。古代常用“形神兼备”“笔格之高下亦如人品”等言语来评论诗书画乐等艺术作品。苏轼曾曰:“其文如其为人。”徐上瀛也曾说:“得之心而应于手,听其音而得其人。”刘勰在《文心雕龙》中也谈道:“吐纳英华,莫非情性。”我们常谈的艺术风格、艺术精神正是艺术家个人品格修养在作品中的显现。“品格”来自人的思想,而思想又是从人的精神世界中获得,所以“精神”的境界也决定了艺术的高度。

在二胡音乐艺术的当代发展中,精神的“回归”在这里有两层含义,第一层含义在于“民族精神”,第二层含义在于“个人品格”。它们各自独立又彼此相依,在相辅相成、相互作用的关系中并存。“‘民族精神’”是一个民族在历史长期发展当中,所孕育而成的精神样态。它是种族、血统、生活习俗、历史文化、哲学思想等等所熏陶、融汇而成的文化慧命,也可说是一个民族的内在心态和存养。” ⑧而“个人品格”的内涵,则是在“民族精神”基础上综合性格、环境、知识、时代等因素所形成的个人道德修养。在二胡演奏艺术中,大家应该有一个共性认知,对传统作品的把控在某种程度上比技术型作品难得多。此难非技术技巧之难,而难就难在对作品精神境界层面的理解与阐释。在二胡发展历史中有许多作曲家、演奏家,他们在创作和演奏时极其注重“精神内涵”在作品中的分量。比如刘天华创作的十首经典传统作品以及阿炳创作的三首胡琴曲,透过旋律显现出的正是他们高尚的人格精神。20世纪80年代至今,从刘文金的大型协奏曲《长城随想》、二胡套曲《如来梦》,再到谭盾创作的二胡协奏曲《火祭》、张朝创作的二胡协奏曲《太阳祭》等等,这些作品无论在题材上还是艺术境界上,无一不是建立在“民族精神”坚韧、大气、高尚、刚毅、平和、光明等特点的基础上。另一方面,作为演奏主体,二度创作者的人格、思想、精神境界也同样重要。一首高品质的作品只有遇到高境界的演奏家,才能碰撞出火花,成为真正的经典之作。比如闵惠芬先生演奏的二胡协奏曲《长城随想》,从其气韵深沉而不失霸气的演奏就足以见得,她有着极高的思想境界和品格。生活中身体的病痛和磨难赋予了她坚韧的毅力和坚持不懈的精神,对民族民间艺术以及传统美学的深入领会又赋予她广博的文化底蕴,而对于生命真谛的感悟则赋予了她细腻的情感和对音乐感性而敏锐的表达。闵惠芬先生厚重的音色和大气的演奏风格正是她个人精神、品格的完美体现,她演奏的《长城随想》《江河水》《宝玉哭灵》等作品永远都是业内标杆式的典范。

在国家安定繁荣、人们生活富足的当代社会,人们更加注重“精神食粮”。而音乐艺术存在的真正意义和社会价值,也正体现在能够满足人们对“精神”境界的渴望和需求。一首作品如果仅限于“填饱耳朵”,而忽略了“精神营养”,那就注定会被时代所淘汰。一首作品最终能否经得住时间考验,成为经典流芳百世,其主要因素也是由作品所表达的“精神”内涵决定。所以,无论时代怎样更新变迁,我们都必须沿着中国传统音乐文化长河里静水流深的精神之脉去发展和探索。

结语

二胡艺术真正开始走向发展道路至今已有百年时间。回顾20世纪初期,受到历史、社会、时代等多种因素的影响,二胡艺术发展历程极其艰难。但在中国文化底蕴的积淀下,在地域、时代的影响下,在周少梅、刘天华、华彦钧等艺术大家的推动下,二胡艺术在艰苦的环境与条件下“起死回生”并快速生根发芽。

1949年中华人民共和国成立至80年代初期的30余年中,二胡艺术带着前期积累的艺术成果,迈进了一个新的征程,在各个方面都呈现出多元辐射性的飞速进步。风格多样的地域作品和当代作品的大量产出,激发了二胡艺术的表现力,韵味及意境的塑造也有了更多的表现形式。在音乐作品更加丰富多彩的同时,创作理念的延续和创新,演奏技术的开发和创造及专业教学体系的建立和开展,逐渐开拓出了一片全新的景象。在这些共同条件的激发下也催生了一批国宝级的二胡演奏家、作曲家、教育家。

20世纪80年代至今,可谓是二胡艺术的黄金时期,这一时期的繁华来源于时代、社会的开放进步,来源于前辈们多年来为二胡艺术事业积聚的心血,来源于层出不穷的艺术家与艺术作品,更来源于艺术家们勇于探索的创新精神。随着新审美取向、新创作思维、新演奏理念的出现,二胡艺术在不断向更高的艺术水准迈进。但是,美学视角下的当代新音乐也出现了一些弊端。中西、雅俗之间比重的游移,以及专业与大众在审美观上的层级分化加大等现象,需要我们对二胡艺术的传承发展做深入探讨,同时更深刻认识到在当下唤醒情感、文化、精神回归的重要性和必要性。二胡自始至终是中华民族的传统乐器,在发展中只有永远将中华文化的人文基因与深厚底蕴当做二胡艺术的“根”和“魂”,才能传承精髓并发展创新,而后才能在与世界音乐艺术的交流互鉴中,保留自我、完化自我、弘扬自我。胡琴三重奏《弹词新篇》这一作品的创作和演奏,正是笔者对于这一思想的探索和尝试,力图在其创作与演奏中,找到在传统音乐韵味与当代气息之间的契合点,让作品既展现“新鲜”活力、更饱含“古老”韵味,为促进二胡艺术的传承与发展添砖加瓦。

注释:

①(清)董皓:《全唐文》,上海:上海古籍出版社1990年版。

②同①。

③《中国大百科全书》(音乐舞蹈卷),北京:中国大百科全书出版社1989年版,第552页。

④于会泳:《民族民间音乐腔词关系研究》,沈洽校释,《音乐人文叙事》1997年版,第74页。

⑤刘勰:《文心雕龙》《声律》,王志彬译注,北京:中华书局有限公司2012年版,第721页。

⑥涵子:《世纪末的沉思———田青谈中国器乐的“第三种模式”》,《人民音乐》1997年第11期,第15—19页。

⑦引自中央音乐学院中国音乐研究所编:《中国古代乐论选辑》,1962年版,第19页。

⑧徐万邦、王齐国:《民族知识辞典》,济南:济南出版社1995年版,第319页。