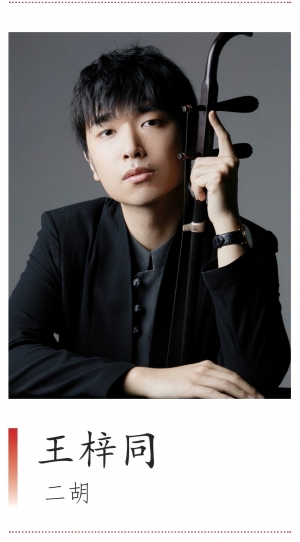

王梓同:中央音乐学院博士研究生,中央音乐学院 BOB 拔尖创新人才,国家奖学金获得者,文华奖获得者。师从著名二胡演奏家、教育家,中央音乐学院党委书记于红梅教授。2007年考入中央音乐学院附小,师从于红梅教授学习至今。2010年保送中央音乐学院附中。2016年以专业第一的优异成绩升入中央音乐学院本科,并跟随胡瑜教授学习板胡,同年成为圣风室内乐团成员并担任乐团首席。2019年以民乐系第一名的成绩保送中央音乐学院硕士研究生2023年以民乐系第一名的成绩考入中央音乐学院博士研究生。在演奏方面王梓同多次成功举办独奏音乐会,首演了多部新作品,其中《澈影·翩跹》获金胡琴小型作品展演金奖。在室内乐方面,他致力于民族室内乐的探索与创新与好友乐言共同创立了"AIR现代乐集",策划了AIR 现代乐集系列音乐会AIR 现代乐集当代民族乐器指南,乐集微纪录片等备受关注的内容。

作为一名青年民乐人,我深感自己肩负着民族音乐传承的责任。民族音乐不仅仅是一种艺术形式,它是中华文化的一个重要载体,承载着千百年来的文化记忆和民族精神。然而,作为新时代的艺术工作者,我也面临着如何在传承传统的同时进行创新的挑战。在参加这个民乐研修班后,我对“守正创新”这一命题有了更加深刻的理解,并且在理论和实践的结合中,形成了一些新的思考。这不仅是对自己艺术道路的思考,也是在这个时代背景下,如何理解和推动民乐发展的深刻反思。

一、学习中的启发:传统与现代的对话

通过为期五天研修班的学习,我不仅深入了解民乐的传统技法与文化内涵,也接触到当代音乐理论家、作曲家、演奏家。学习到如何在各自的领域中以传承作为基础,进行创新的实践。尤其是通过与来自不同院校、剧团老师与同学的交流,我对“传统与现代”之间的关系有了更为具体的认识。

1.学习传统技法的重要性

我深刻感受到,传统并不是僵化的“束缚”,而是深厚的文化积淀,是我们进行艺术创作的根基。每一位民乐人都应该了解并尊重这种传统,因为它不仅仅是一种技法,更是一种精神。以二胡为例,它的音乐审美和演奏技巧无不蕴含着深厚的历史和文化。无论是音调的抑扬顿挫,还是音色与揉弦明暗的变化,二胡的每一个细节都能够传递出一种来自于中国人内敛的情感,这种情感是其他西方乐器所无法替代的。

同时,演奏二胡也要求演奏者有极高的音色控制力,通过调节弓毛与琴弦的接触角度、力度和速度,以及手指按弦的面积和力度来获得丰富的音色变化。这些技法的精细入微要求演奏者对乐器、音乐的理解达到深度的融汇。

2.传统与现代的交融

然而,我也开始意识到,单纯的传统演奏方式和音乐内容并不能满足当代听众的需求。尤其是面对越来越多的跨文化交流与多元艺术形式的碰撞,如何将民乐的传统语言与现代审美和全球化视野结合,是我在研修班中不断思考的问题。民乐的创新不应该仅仅局限于对技术层面的延伸,更应该在思想和情感的层面进行深入探索。

传统文化的创新与传承是我一直以来探索的重要课题,尤其是在中国传统音乐的领域中,如何在尊重传统的基础上进行创新,一直是我所思考的方向。为了实现这一目标,我创立了AIR现代乐集,旨在通过当代音乐的创作与演奏,推动中国传统乐器在现代文化中的再创新与传播。

通过创办AIR现代乐集,努力推动民族音乐的“守正创新”。我们不仅仅是传承传统,更是在创新中为传统注入新的生命力,拓展其在现代社会和全球文化中的位置。通过这种方式,民乐不仅能够继承民族精神,还能够在全球化的文化交流中发挥更大的影响力,向世界展现中国音乐的独特韵味与当代价值。

二、传承中的创新:守正与创新的融合

“守正创新”是这一研修班中不断出现的关键词。作为民乐人,如何在坚守传统的同时进行创新,是我们面临的一大课题。通过学习现代艺术家的创新实践,我开始意识到,创新并不是全盘推翻传统,而是在传统的基础上进行合理的延伸和发掘。

1.跨界合作与融合创新

我在研修班的学习间隙中与很多同行交流讨论了许多当代民乐艺术家的创新实践。他们通过跨界合作,推动了民乐在当代的表现力。这样的创新不仅为传统民乐注入了新的活力,也让民乐艺术在更广泛的受众中获得了认可。在这一过程中,我也发现了一个重要的问题:民乐创新的关键不在于外形和形式的改变,而是在于如何通过新颖的方式传递出民乐原本的情感和文化内涵。民乐的创新并不是要改变它的根本,而是要在新的文化语境中,让传统民乐以更具时代感和全球化视野的方式被理解和欣赏。

我在学校期间进行的当代音乐实验,不仅限于传统民族乐器的演奏,我们也将跨界的元素融入到民族音乐的创作和演绎中。这种跨界碰撞是我在解决传统技法与现代审美结合时的一个重要途径。例如,我曾尝试将电子音乐、视频、雕塑等现代艺术形式与传统乐器相结合,让民族乐器不仅仅处于传统音乐的语境中,也能够在现代艺术设计和电子媒介中找到自己的位置。

在这些跨界作品中,传统民族乐器往往成为“声音的源泉”,而现代的艺术编排与演绎手法则为其提供了更丰富的表现空间。这种融合不仅仅是音响层面的重构,更是文化层面的碰撞。我们在保留民族音乐的历史情感和文化内涵的同时,也让其在现代听众中产生共鸣,从而打破了民族音乐的传统藩篱,使其更具跨时代的艺术生命力。

2.传统技法与现代审美的结合

民族乐器的演奏技法,载了中国古代传统音乐审美的精髓。然而,这些技法如果仅仅停留在传统的框架中,就难以与现代音乐的创新要求相契合。为了打破这一局限,我在自己的创作实践中,一方面保持对传统技法的尊重,另一方面也加入了现代音乐的表现形式和创作理念。

例如,在演奏传统作品时,我特别注重如何通过对指法、弓法的变化,赋予传统乐器新的音色与表现力。这种技法的创新不仅仅是物理演奏层面的突破,也涉及对音乐表现力的深度探索,力求在传统的框架内找到更加丰富的音响效果。

与此同时,现代作曲技法的引入也使得传统二胡演奏技法得以焕发新生。通过与一系列当代作曲家合作,创造出符合当代思潮的音乐。既保留了中国传统音乐审美,又呈现出具有现代感的艺术效果。

三、民乐传承的未来:全球化背景下的文化自信

在研修班的学习和讨论中,我逐渐认识到,民乐的未来不仅仅是艺术创作层面的挑战,更涉及到如何在全球化的背景下保持文化自信,推动民乐走向国际舞台。这一过程,不仅要求我们对传统进行传承,也要求我们在传承中不断创新,让民乐与时俱进。

1.民乐国际化的机遇与挑战

随着中国在经济、科技等领域的崛起,综合国力显著增强,国际影响力不断扩大。这为中国文化的对外传播奠定了坚实基础,民乐作为中华传统文化的瑰宝,搭乘国家发展的快车,获得了更广阔的展示平台。例如,在众多国际文化交流活动、国事访问以及中外文化年等重大场合中,民乐演出频繁亮相,成为传播中国文化形象的亮丽名片。国外观众对中国的关注度增加,进而对蕴含深厚文化底蕴的民乐产生了浓厚的兴趣与好奇,为其国际化进程创造了有利的外部环境。

当今世界,人们对文化多样性的追求愈发强烈,不再满足于单一的音乐风格与文化表达。世界音乐潮流呈现出多元融合的趋势,各种民族音乐相互借鉴、吸收,形成了丰富多彩的音乐景观。民乐以其独特的五声音阶、丰富多样的乐器种类以及独特的演奏技法和表现形式,恰好满足了全球音乐市场对异质文化音乐的渴望。它能够为世界音乐舞台注入新鲜血液,与其他音乐类型相互交融、碰撞出新的音乐火花,如许多西方音乐家开始将民乐元素融入自己的创作中,一些跨界音乐作品在国际上广受欢迎,为民乐的国际化传播开辟了新的途径。

然而,东西方文化在音乐审美观念、音乐表现形式以及文化内涵等方面存在着显著差异。民乐所承载的中国传统文化思想、哲学观念以及历史故事等,对于西方观众来说可能较为晦涩难懂。例如,一些民乐作品中蕴含的 “意境”“留白” 等审美概念,与西方音乐注重的和声、节奏、结构等有较大不同,这可能导致西方观众在欣赏民乐时难以完全理解其深层魅力,从而影响民乐在国际市场的广泛接受度。增加了西方音乐学习者和爱好者入门的难度,一定程度上阻碍了民乐在西方的普及与传播。

同时,民乐国际化需要大量既精通民乐演奏与创作,又具备跨文化交流能力、国际视野和创新精神的复合型人才。然而,目前我国在民乐人才培养方面存在一些问题。在传统的民乐教育体系中,过于注重技巧训练,而对音乐理论、文化素养、创新思维以及外语能力等综合素质的培养相对不足。这导致许多民乐演奏者和创作者在国际交流与合作中存在语言障碍,对西方音乐文化了解不够深入,难以进行有效的音乐创新与融合。此外,民乐在音乐创作风格、演奏形式以及表现手法等方面的创新步伐相对较慢,缺乏能够引领国际音乐潮流的创新作品和表演形式,难以满足国际观众日益多样化和个性化的音乐需求。

2.文化自信:民乐发展的根基

在全球化的背景下,文化自信显得尤为重要。民乐不仅仅是音乐形式的传承,它承载着中国深厚的历史文化和民族精神。通过这次研修班的学习,我更加明确了民乐发展的方向——它必须建立在文化自信和自觉的基础上。我们应当尊重和继承传统,但也要有勇气去创新,去表现出属于中国的文化特色。

在文化内核的构建上,民乐犹如一座承载着数千年中国历史文化的宝库。古琴,这一古老的弹拨乐器,其渊源可追溯至先秦,诸多经典琴曲背后皆有着深厚的历史底蕴与传奇故事,不仅是音乐的呈现,更是古代文人精神境界与气节的映照。各类民族乐器在漫长岁月中不断演进,二胡从少数民族乐器融入汉族音乐体系并逐步发展成熟,这一历程凝聚着民族文化传承的坚韧力量。文化自信使得这些珍贵的历史文化内涵与民族精神在传承过程中得以完整保留,不被外界文化轻易侵蚀。

从传播视角而言,在国内,文化自信能够凝聚起全社会对民乐的广泛共识。各地民乐音乐会、比赛等活动吸引各界踊跃参与,学校也日益重视民乐教育,将其融入素质教育体系,培养学生对民乐的热爱。这使得民乐在国内文化市场的地位逐步提升,以民乐为主题的文化产品获得良好市场反响。在国际舞台上,文化自信更是民乐绽放魅力的关键。民乐演奏者与传播者满怀自信地向世界展示经典作品及其背后的文化故事,打破文化壁垒,让民乐与西方古典音乐、流行音乐等平等交流对话,在国际音乐节等重要场合赢得尊重与赞誉,彰显中国民乐独特的文化价值与艺术魅力。

综上所述,文化自信贯穿于民乐发展的各个环节,是民乐在时代洪流中茁壮成长、走向世界的核心动力与坚实根基。只有紧紧依托文化自信,民乐才能在传承中创新,在创新中传播,实现其文化价值与艺术理想的升华与弘扬,为中华民族文化的繁荣与世界音乐文化的交流互鉴贡献独特力量。

3.青年民乐人的责任与使命

作为新时代的青年民乐人,深刻意识到自身肩负着传承传统音乐文化、创新发展民乐以及推动文化交流的重要责任与使命。

在传承传统音乐文化方面,需深入研习传统民乐理论知识,像解读工尺谱等古老记谱法,掌握乐器制作工艺与历史演变,同时苦练传统乐曲演奏技巧并传承老一辈艺术家的演奏风格与表现力。然而,当前民乐面临着年轻一代与传统之间的隔阂,这种代际差异对传统艺术传承产生了影响。

在创新发展民乐层面,一方面要在音乐风格上与流行、电子音乐等现代风格融合,例如我自身进行的实验音乐实践,在表演形式上探索多元组合;另一方面要在技术上借助现代科技改进乐器、利用互联网创新传播,如通过短视频、社交媒体等现代平台传播民乐,让传统艺术在现代语境中焕发新生,以此打破代际局限,吸引更多年轻人关注并热爱民乐。

在文化交流使命中,既能在国内深入校园与社区开展演出讲座,又能在国际上借助“一带一路”等文化交流活动及国际音乐节等平台,将中国民乐推向世界,增进世界对中国文化的理解与认同,推动民乐在当代社会持续发展与繁荣。并且在这全球化的背景下,我们不仅要通过教育和演出提升自身的艺术修养,更要展示民乐的多样性与深度,通过跨界合作、现代技术的应用,使民乐在艺术表现上突破局限,在国际化舞台上大放异彩,吸引更多国际观众。

4.民乐创新与全球化语境中的未来

在全球化语境之下,传统框架已难以满足当下多元文化交流融合的需求,因而民乐创新成为其谋求长远发展的核心策略。民乐的进步不应受缚于传统模式,而应积极探索全新的表现维度,深度开展与先锋文化、实验音乐等前沿元素的跨界交融。

当民乐与先锋文化携手,能汲取其勇于突破常规、挑战传统审美观念的精神特质,促使民乐在表演形式、舞台呈现等方面展现出前所未有的创新性与独特性。例如,一些先锋艺术展中融入民乐表演,通过独特的空间布局、多媒体互动与民乐演奏相结合,打破观众对民乐表演的固有认知。而与实验音乐的融合,则为民乐带来了声音探索、音乐结构创新的新契机。在实验音乐的理念启发下,民乐演奏者尝试运用特殊的演奏技法、非传统的乐器组合方式以及拓展性的音乐记谱法,创造出具有强烈先锋性与探索性的音乐作品。

借助这些跨界融合手段,民乐成功地突破了以往相对局限的传统格局,以全新的艺术姿态傲立于世界音乐之林。其蕴含的东方文化韵味与别具一格的音乐表达,成为全球化浪潮里极具辨识度的文化符号,吸引着全球各地观众的目光与好奇心,在国际舞台上赢得诸多赞誉与认可。这不仅彰显了民乐在艺术形式创新方面的卓越成就,更是我国文化软实力对外输出的有力见证。这种创新融合实践,深刻地反映出我们对本土民乐文化的高度自信。这份自信源自对民乐深厚文化底蕴与独特艺术魅力的坚信,使其在全球文化多元交融的大环境中,既能坚守古老的文化根基,又能开辟出符合时代潮流的发展新径,为民乐在全球化语境中的未来构筑起充满无限潜力与希望的宏伟蓝图,助力其在未来的征程中持续散发迷人魅力,收获更多国际受众的青睐与追捧。