摘要:二胡与乐队《纳兰性德辞意》是一首文人题材、文人格调、既现代又很有意味的二胡曲。文章从乐曲的创作、演出及其他,乐曲二度艺术创造的美学追求及技法表现,对乐曲一度创作的精巧构思、二度创作所体现的“文人二胡艺术”的美学追求及创新实践和作品近40年来的传播影响进行分析探究。

关键词:纳兰性德辞意;桑雨;胡志平;文人二胡艺术;二度艺术创造

由桑雨作曲、胡志平首演于1987年底的二胡与乐队《纳兰性德辞意》是一首文人题材、文人格调、既现代又很有意味的二胡曲,①1988年10月作品获“全国第六届音乐作品评奖(民族器乐独奏、重奏)”三等奖。这首被评价为“新时期最重要的文人风格二胡曲”,②至今依然独特无二,无论是作曲者桑雨一度创作的精巧构思,还是首演者胡志平二度创作所体现的“文人二胡艺术”的美学追求及其创新实践,都值得深入分析和探讨。

一、乐曲的创作、演出及其他

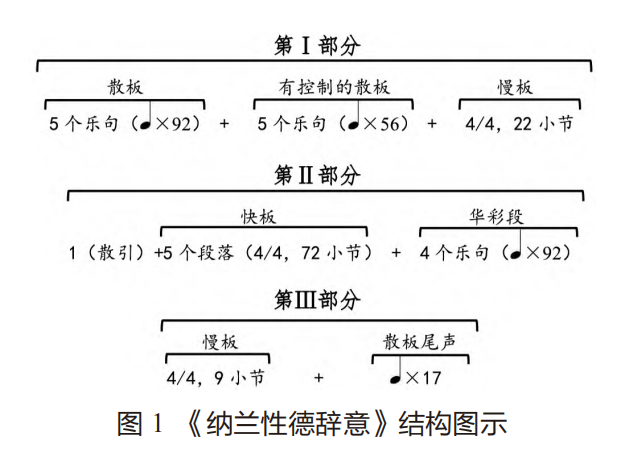

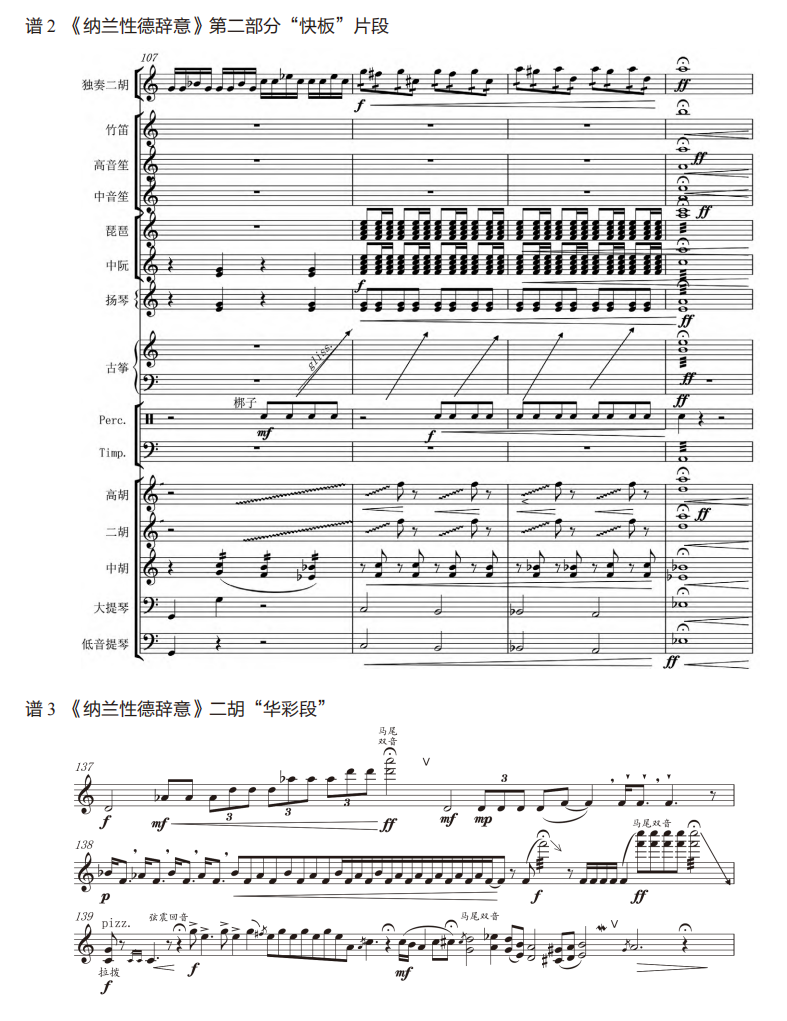

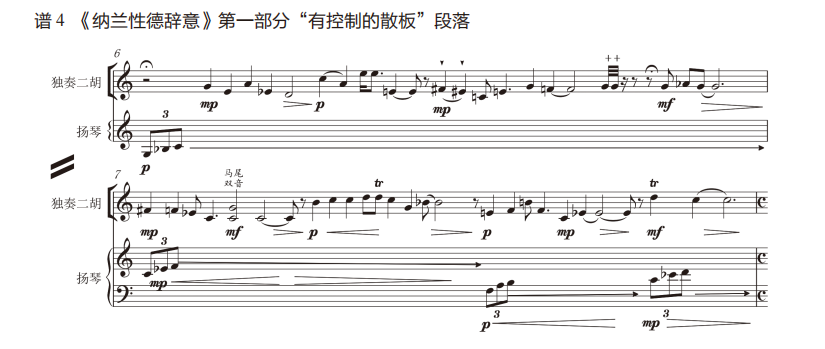

1987年秋,时为武汉音乐学院作曲系四年级学生的桑雨开始构思创作二胡曲《纳兰性德辞意》,其创作灵感来源于清代著名文人纳兰性德(字容若)的一首《河传》词意:“春浅,丝怨,掩双环。微雨花间,昼闲,无言暗将红泪弹。阑珊,香消轻梦还。斜依画屏思往事,皆不是,空作相思字。记当时,垂柳丝,花枝,满庭蝴蝶儿。”词意中那哀怨缠绵、凄清悱恻的情景牵动着年轻的作曲家,触发了他的创作情思。乐曲曲名最初是《河传——纳兰性德辞意》(为二胡与民族室内乐队而作),乐曲也曾用名《纳兰容若词意》。③乐队编制:笛箫1、笙1、琵琶1、扬琴1、古筝1、女高音1、二胡4、中胡2、大提琴2、低音大提1、打击乐1。乐曲是一个多段体结构,可以分为三个部分。第一个部分由散板、有控制的散板、慢板三个乐段构成,二胡淡雅柔美的旋律与乐队朦胧的、不协和的色彩性音响交织;第二部分由五个段落的快板和一个自由的二胡华彩段落构成,快板从二胡轻快的调性化旋律发展到乐队激烈厚重的音块式音响色彩;第三部分由慢板、有控制的散板尾声构成(见图1),是第一部分核心要素的凝练。整体上看,乐曲清雅细美的格调与浓墨重彩的音响交织交融,既表现了纳兰性德《河传》词意中哀婉缠绵的情景,又超越了原词的词意,体现出作曲者的创新性思维和想象力。

①胡志平:《复杂之情与情景交融——谈“文人二胡”的审美追求与意境创造》,“华乐讲坛”第24期(中国民族管弦乐学会主办,2024年1月1日)。

②刘捷:《二胡音乐创作中的多元风格取向——以体裁、技法、地域、类型为经纬》,《音乐艺术》2022年第4期,第159页。

③彭志敏:《我看桑雨的〈纳兰容若词意〉——也谈内容与形式的关系及其它》,《黄钟》1989年第2期,第35页。

1987年8月底,24岁的胡志平从武汉歌舞剧院回母校武汉音乐学院攻读硕士学位研究生,作为学校当时民族器乐研究专业的第一位研究生,同时也是学校音乐表演专业领域的第一位研究生,学校对他的培养按照“演奏、创作、研究、教学”四位一体的模式提供了丰厚的资源④,他在不断提高二胡演奏技艺的同时,抽出大量时间学习作曲、指挥、民族音乐学、中国传统美学等,同时作为《河传——纳兰性德辞意》的二胡独奏者参与乐曲的创作。胡志平对于乐曲的艺术创造表现,超越了一般二度艺术创造的范围,征得桑雨同意,胡志平对乐曲二胡的旋律音调作了部分调整,创造性运用“淡”的表现技法、马尾双音技法、独特的吟猱绰注技法对旋律音调进行虚实动静处理,并重新设计谱写了二胡华彩段落。把自己对中国美学的学习心得、一往情深与超旷空灵的美学追求、情景交融与复杂之情和意及其表现技巧的探索融入到了乐曲的二度艺术创造中。

1987年11月至12月,作品由胡志平担任二胡独奏,周雪石指挥武音民族乐队(女高音:梁培培)在武汉音乐学院解放路校区5号楼三楼排练厅进行了多次公开排练,修改完善后基本定稿。1988年春,由文化部、广播电影电视部、中国音乐家协会联合主办的“全国第六届音乐作品评奖(民族器乐独奏、重奏)”通知发布,1988年6月16日,武汉音乐学院举行作品选拔赛,此次作品选拔参赛作品13部,桑雨以二胡独奏曲《河传——纳兰性德辞意》(桑雨、胡志平曲)申报参赛,成功入选推荐。1988年6月30日《武汉音乐学院》(校报)以《四首作品将逐鹿省选拔赛》为题予以报道。⑤后,胡志平找桑雨,表示不署名,在胡志平坚持下,作品在参赛过程中没有再署第二作者名。2018年10月11日至19日,在沈阳举行的全国第六届音乐作品评奖中该作品获三等奖,也是武汉音乐学院此次参赛作品中的唯一获奖作品。此届全国音乐作品评奖一等奖空缺,二等奖3首,同获三等奖有谭盾的二重奏《双阙》、何训田的《天籁》、李滨扬的埙与古琴《南风》等16首作品。

④1987—1990年,胡志平攻读硕士学位研究生的导师为吴素华副教授、史新民教授,同时他师从赵德义教授学习作曲,师从钟信明教授学习指挥,师从杨匡民教授学习民族音乐学。

⑤“被推荐的作品有施凌儿、谭军的笙与打击乐《祭》,周雪石的丝弦五重奏《禅》,桑雨、胡志平的《河传》和王建新的唢呐与打击乐《乡谣》。”参见院报编辑部编:《武汉音乐学院》(第20期),1988年6月30日第1版。

1990年5月,“胡志平二胡独奏音乐会”在武汉音乐学院解放路校区3号楼演奏厅举行,该音乐会是胡志平的硕士研究生毕业音乐会,音乐会曲目包括江南丝竹《行街》(传统乐曲)、广东音乐《连环扣》(传统乐曲,严老烈编曲)、《汉宫秋月》(古曲)、《闲居吟》(刘天华曲)、《二泉映月》(华彦钧曲)、《陕北抒怀》(杨春林、陈耀星曲)、《秋词》(胡志平曲)、《月的悲吟》(胡志平曲)、《纳兰性德辞意》(桑雨曲)。本次音乐会上演奏的二胡与乐队《纳兰性德辞意》,由胡志平担任乐队指挥和二胡独奏,在乐队排练中他采用管子代替女高音声部,使乐队的音响色彩另有一番韵味。音乐会集中展示了胡志平在学术研究基础上精彩的二胡艺术创造表现和作曲、民族乐队指挥的能力。时任《黄钟》副主编、音乐理论家汪申申听了音乐会后作赋一首:“洛阳牡丹姹红紫,洛阳自古出才子。洛阳琴客歌郢中,引商刻羽杂流徵。江南千里喜行街,寄情陕北抒壮怀。欣然翻作连环扣,岭南佳作动地来。双弦呜咽苦悲吟,汉宫秋月照长门。阿炳抛洒二泉泪,纳兰词意怨思深。感君搦管谱宫商,一曲秋词意境强。余音袅袅情不断,使众听罢热中肠!——听胡志平二胡独奏音乐会感赋,汪申申书于庚午孟夏”。著名广东音乐家、高胡演奏大家余其伟撰文谈到:“胡志平演奏二胡曲《纳兰性德辞意》,震撼着我的是一种冷森而激烈的意绪,在连绵而清晰的行音中,既有理性的深刻,更有似意识流般的意象一幕幕闪忽而过,那梦幻式的迷漫,引诱着你超越历史时空的间隔,去体验诗人那不易琢磨的感性世界。”⑥

作品的演出产生全国性影响与几次重要的学术活动有关。一次是1997年10月,武汉音乐学院、湖北省音乐家协会联合主办“黄海怀二胡艺术研讨会”,研讨会得到了中国文联、中国音乐家协会、中国民族管弦乐学会、中国音协二胡学会的大力支持,来自全国专业音乐学院、艺术学院的80余位学者、演奏家、教授出席会议。⑦期间举行的“纪念黄海怀先生逝世三十周年二胡演奏音乐会”,胡志平演奏了二胡与扬琴《秋词》(胡志平曲)、二胡与钟磬小乐队《禅院钟声》(胡志平编曲)、二胡与乐队《纳兰性德辞意》(桑雨曲),乐队指挥:周雪石。一次是2007年11月,武汉音乐学院、中国音乐家协会二胡学会、湖北省音乐家协会联合主办“纪念黄海怀先生逝世四十周年·新世纪二胡艺术的传承与发展学术论坛系列活动”之“胡志平二胡独奏音乐会”,本场独奏会胡志平演奏了黄海怀的原版《江河水》《赛马》、阿炳的原版《二泉映月》、刘天华的《闲居吟》、刘明源的《河南小曲》、张式业编曲的《一枝花》、桑雨的《纳兰性德辞意》和他本人创作的二胡曲等12首作品(含返场加演的3首作品),时任中国音协副主席闵惠芬,中国音协二胡学会会长安如砺,著名二胡演奏家、教育家、作曲家、理论家果俊明,汤良德、刘长福、王宜勤、蒋才如、关乃忠、鲁日融、吴素华、关铭、于庆新、杨光熊、李滨、宋飞、朱昌耀、周维、严洁敏、林聪、刘光宇、曹德维、金伟、区景星、高扬与来自全国的会议代表、观众现场聆听音乐会。此次音乐会演奏的《纳兰性德辞意》,胡志平将乐队编制扩大到近40人(指挥:周进,女高音:蔡勉)。时任中国音协二胡学会会长安如砺在系列活动闭幕式总结时评价胡志平二胡音乐会“艺术思想和品位独特”“犹如吹来了一股清风”⑧。2009年,音乐会视频DVD⑨由中国文联音像出版社出版发行,《纳兰性德辞意》的CD音频⑩后收录《赤壁怀古——胡志平二胡独奏专辑》,2019年12月由上海音乐出版社出版发行。

⑥余其伟:《传统指向未来——为胡志平二胡独奏音乐会而作》,《广州日报》1990年9月29日。

⑦胡志平:《弓弦上的探索与思考——黄海怀二胡艺术研讨会综述》,《黄钟》1998年第1期,第9—12页。

⑧田可文:《弦外之韵境深意远——胡志平二胡独奏音乐会评述》,《人民音乐》2008年第5期,第51—53页。

⑨《胡志平二胡独奏音乐会——纪念黄海怀逝世40周年》(DVD),北京:中国文联音像出版社2009年出版发行。

2010年10月,武汉音乐学院东方中乐团应邀参演国家大剧院第三届“春花秋实”艺术院校舞台艺术精品展演周,时任武汉音乐学院副院长,东方交响乐团、东方中乐团团长胡志平在设计整场音乐会曲目时,以“华韵楚风”为主题,以大型民族管弦乐与编钟的演奏形式,力求展现中华文化神韵和楚地音乐艺术魅力特色,⑪以大型民族管弦乐与编钟的曲目为主,上半场有1首竹笛协奏曲《巴楚行》(钟信明曲)第一乐章“往事”(笛子:荣政),下半场有1首二胡与乐队《纳兰性德辞意》。胡志平征得桑雨同意,将作品原二胡与民族室内乐队的演奏形式扩展为二胡与大型民族管弦乐队,并亲自担任这首作品的排练指挥,对每个声部的音响内涵细细打磨,从女高音、笛、箫、笙到木鱼、吊钹、定音鼓,每件乐器的演奏法、声音的品质色彩都要求与作品的意境表现相一致,与二胡的内涵意味相融合。2010年11月8日晚,“华韵楚风——大型民族管弦乐与编钟音乐会”在国家大剧院交响音乐厅精彩上演,由胡志平担任二胡独奏,彭家鹏指挥东方中乐团演奏的《纳兰性德辞意》(女高音:曾睿娟),以独特的音韵风格、细腻的乐队音响层次获得出席音乐会的专家学者、演奏家和广大观众的广泛好评。⑫2013年3月2日,胡志平应邀与澳门中乐团合作在澳门文化中心综合剧院演出《纳兰性德辞意》(指挥:彭家鹏,女高音:余羿子)。

⑩《赤壁怀古——胡志平二胡独奏专辑》(CD),上海:上海音乐出版社、上海文艺音像电子出版社2019年出版发行。

⑪胡志平:《以德艺双馨为引领的音乐表演人才培养实践教学体系的构建与实践》,《黄钟》2023年第3期,第20页。

⑫田可文:《华韵楚风献艺京城——武汉音乐学院东方中乐团国家大剧院音乐会纪实》,《人民音乐》2010年第11期,第22—24页。

作品走上国际音乐舞台是2019年5月,武汉音乐学院东方中乐团应邀赴美国纽约卡内基音乐厅演出“华韵楚风——大型编钟与中国民族管弦乐音乐会”,5月31日晚卡内基2804座的主厅座无虚席,音乐会以古老的大型编钟与现代民族管弦乐的演出形式,展现了中华优秀文化的博大精深和楚地音乐艺术的魅力特色。音乐会上,胡志平演奏的二胡与乐队《纳兰性德辞意》(指挥:彭家鹏),用管子柔美而又略带凄凉的音色代替女高音声部,二胡清雅细美、缠绵悱恻的音韵与乐队细腻独特、浓墨重彩的音响交织交融,表现出胡志平独特的二胡技艺和一往情深与超旷空灵的审美追求,极富感染力。

音乐会反响热烈,影响广泛,新华社北美分社、《人民日报》海外版、凤凰卫视、美国中文电视台、澳大利亚悉尼态度等海内外众多媒体进行现场报道和专题采访。⑬

从作品的创作、演出、传播的脉络来看,其中无一不展现胡志平对桑雨这首文人题材、文人风格,既现代而有意味的二胡音乐作品的重视与喜爱,近40年来该作品每一次的独奏演出和排练过程都凝结了胡志平严谨细致的艺术态度和对中国文人音乐艺术创新性发展的精研与实践。已故著名琵琶演奏家、武汉音乐学院教授、东方中乐团原琵琶首席周红曾多次讲胡志平排练《纳兰性德辞意》,一个下午3个小时只排了7小节,当然乐曲第一个部分是散板、有控制的散板和慢板三个乐段,散板是不划分小节的,但也说明胡志平排练非常细,对每个声部、每件乐器所发声音都要细抠,对吊钹击打的位置、击打的方式及其音响特征、语气、力度都有明确细致的要求,对声乐、管子、箫、琵琶、古筝这些在作品中有领奏的乐手更是在排练场内外给予细细的审听指导。著名指挥家、东方中乐团艺术总监、首席指挥彭家鹏也曾说胡志平对乐队的要求是每件乐器发出的声音都要与他的二胡演奏融为一体。30多年后这首作品能在海内外产生广泛影响,被评价为“新时期最重要的文人风格二胡曲”⑭,与胡志平对这首作品富有特色的二度艺术创造,不遗余力的演出推广有着根本性的、不可或缺的作用。胡志平、彭家鹏在2019年5月卡内基音乐厅演出期间接受美国中文电视台采访,彭家鹏曾谈到,这首作品有中国哲学的意味,特别不可思议。⑮

⑬朱长萍、刘夜:《古老编钟奏响时代新声——大型编钟与中国民族管弦乐“华韵楚风”在美国纽约卡内基音乐厅精彩上演》,《人民音乐》2019年第7期,第29—32页。

⑭刘捷:《二胡音乐创作中的多元风格取向——以体裁、技法、地域、类型为经纬》,第159页。

⑮ “纽约会客室”专访胡志平、彭家鹏:编钟与民乐(美国中文网视频新闻),2019年6月21日10:33更新。

二、乐曲二度艺术创造的美学追求及其技法表现

胡志平的二胡演奏风格讲究“虚与实、静与动、雅与俗、灵动与深厚、清雅细美与浓墨重彩”,强调“声音的内涵、格调、品质、色彩”,追求“一往情深与超旷空灵”的艺术意境创造,起自于1987至1988年对二胡与乐队《纳兰性德辞意》二度艺术创造的探索与实践。胡志平是把他对中国音乐艺术意境创造的感悟创新性的运用到了这首作品的意境创造。

(一)清雅细美与浓墨重彩的结构布局

聆听分析这首既现代而有意味的二胡曲,可以清晰感受到“清雅细美与浓墨重彩”的艺术处理和音响色彩布局,作品的整体音响结构布局是以清雅细美线性色彩为基调,逐步发展到浓墨重彩高潮处的极其不协和的块状音响表现。乐曲的第一部分“散板、有控制的散板、慢板”三个段落的音响结构整体体现出清雅细美的气质,一种淡然悠远而雅致的格调;乐曲的第二部分“快板部分、华彩段落”的音响结构则鲜明体现出浓墨重彩的音响渲染与情绪宣泄;乐曲第三部分“慢板、有控制的散板”浓缩变化再现第一部分的核心要素、音响格调,有不尽之余韵(见图1)。

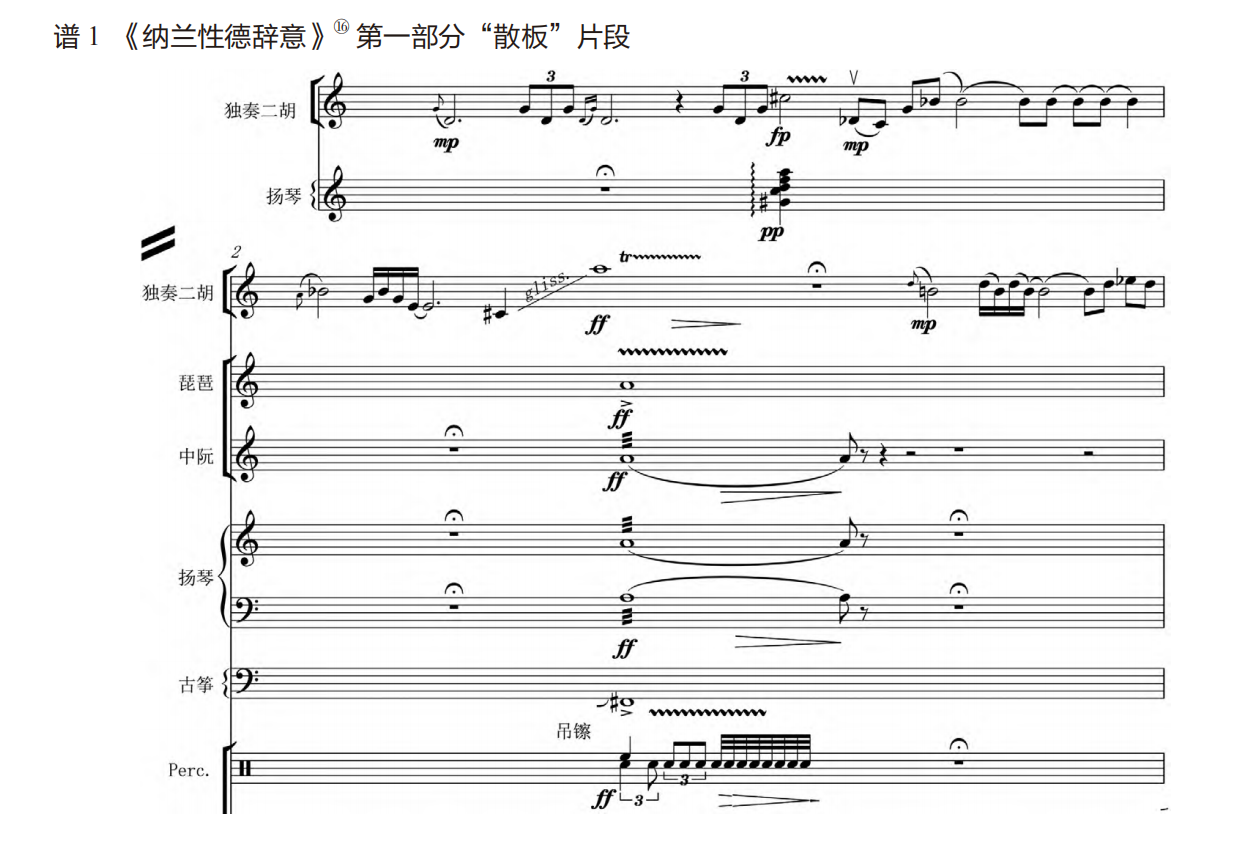

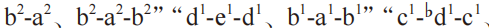

乐曲的音响结构,虽然从大块上看,第一、三部分的音响色彩是清雅的,第二部分是重彩的,但乐曲的艺术表现始终贯穿着“淡与浓”的对比变化与交织交融。比如乐曲开始的散板段落由独奏二胡在内弦上奏出淡淡的幽怨的音调,在第一乐句尾音外弦小字二组的 音上,二胡大幅度的荡吟回响的余韵中,扬琴奏出朦胧的琶音呼应,音响悠远而令人遐思。接下来,二胡内弦上的独白缠绵而悱恻,但在第二乐句末从小字一组

音上,二胡大幅度的荡吟回响的余韵中,扬琴奏出朦胧的琶音呼应,音响悠远而令人遐思。接下来,二胡内弦上的独白缠绵而悱恻,但在第二乐句末从小字一组 音大幅度快速下滑至小字三组的a音,并在

音大幅度快速下滑至小字三组的a音,并在 音上方小二度持续强力度打音,同时古筝在大字组的

音上方小二度持续强力度打音,同时古筝在大字组的 音、琵琶在小字一组的c音上强力度大幅度按颤荡吟,中阮在小字一组的a音上由强到弱的滚奏,扬琴在小字组a音和小字一组的a音上由强到弱的轮奏,配合吊钹的强奏,南梆子由强到弱、由慢到快再到慢的击奏,让人在清雅细腻中又感受到“一种冷森而激烈的意绪”(见谱1)。

音、琵琶在小字一组的c音上强力度大幅度按颤荡吟,中阮在小字一组的a音上由强到弱的滚奏,扬琴在小字组a音和小字一组的a音上由强到弱的轮奏,配合吊钹的强奏,南梆子由强到弱、由慢到快再到慢的击奏,让人在清雅细腻中又感受到“一种冷森而激烈的意绪”(见谱1)。

在浓重的音响色彩弱化为虚无后,大提琴、倍大提琴拉奏出浓厚而绵长的低音,二胡、高胡、中胡声部各自以不经意的、节奏时值各不相同的、不同音区上持续奏出若隐若现的“ -

-

-

- ”,毛茸茸而又懒洋洋的音响仿佛春天树上飘落的飞絮,独奏二胡外弦上的旋律缠绵入深。在句末二胡连续的六连音“

”,毛茸茸而又懒洋洋的音响仿佛春天树上飘落的飞絮,独奏二胡外弦上的旋律缠绵入深。在句末二胡连续的六连音“

”,伴以琵琶大字组A音由弱到强的持续弹奏,二胡再次强力度大滑至小字三组的a音,与琵琶不协和的满轮,高音笙、中音笙的音块,梆笛的花舌、曲笛的颤音,古筝的强力度滑奏,中阮、大阮的扫轮及南梆子和吊钹的强奏,再次以浓烈而富有色彩的音响将内心深处复杂的情感进行宣泄。之后,古筝由急入缓的旋律引出女高音缠绵的吟唱和高音笙仿人声的呜咽……。乐曲第一部分的音响色彩是在清丽淡雅之中蕴含着浓重的色彩、复杂的音响及其所承载的情感要素。

”,伴以琵琶大字组A音由弱到强的持续弹奏,二胡再次强力度大滑至小字三组的a音,与琵琶不协和的满轮,高音笙、中音笙的音块,梆笛的花舌、曲笛的颤音,古筝的强力度滑奏,中阮、大阮的扫轮及南梆子和吊钹的强奏,再次以浓烈而富有色彩的音响将内心深处复杂的情感进行宣泄。之后,古筝由急入缓的旋律引出女高音缠绵的吟唱和高音笙仿人声的呜咽……。乐曲第一部分的音响色彩是在清丽淡雅之中蕴含着浓重的色彩、复杂的音响及其所承载的情感要素。

乐曲第一部分“有控制的散板”最后一个悠远的结音之后,慢板段落由高音笙悠长的下行单音旋律引入,梆笛奏出凄怨的回滑长音衔接,琵琶下行散落的、点线交融的弹挑单音和轮奏长音、筝模拟古琴的吟猱、扬琴的长轮、三角铁空灵的敲击音响,与二胡浅吟低徊、淡雅婉转的旋律交织,整个慢板段落呈现出清雅朦胧的音响色彩,有一种“恍惚”⑰和“斜依画屏思往事,皆不是,空作相思字”的意味。

⑯文中谱例系胡志平提供。

⑰胡志平读研究生时常讲老子的“恍兮惚兮,其中有象;惚兮恍兮,其中有物”,并把他在舞台上演奏时的“恍惚”状态与“物我两忘”互为联系。其QQ号的个性签名也用的是“恍惚”二字。

由琵琶两个自由的轮奏长音、由慢到快的三连音音型引出乐队强力度全奏的四五度叠置的不协和和弦音响,是乐曲第二部分的“散引”,它既衔接第一部分清雅格调的音响色彩,又预示了第二部分浓墨重彩的音响色彩和情绪表现。乐队强力度全奏收束的同时,由弓弦乐器和扬琴以中弱的力度奏出轻快的节奏背景,古筝以强力度奏出四五度琶音和八度分解旋律贯穿其中,引出二胡清新明快的旋律音调,似有记忆中某个遥远的愉快的令人心动的情景,也似有“记当时,垂柳丝,花枝,满庭蝴蝶儿”的意蕴。在二胡快板旋律第二个段落,随着音乐的展开,音乐情绪和音响色彩逐渐转浓,二胡连续快速十六分音符的往复,与琵琶浓烈的扫弦,高、中音笙的块状音响等交融逐渐将音乐情绪推向高潮(见谱2),也拉开了乐队与人声浓墨重彩的音响和情绪宣泄段落。

随着乐曲第二部分快板第五个段落乐队激烈而持续的浓重音响色彩戛然而止,独奏二胡的华彩段由一个强有力的小字一组d音拉开,紧接着以减五度、增四度音程快速攀升至小字三组的d、a双音,接着又回落至 音,低回婉转的同音重复后至上方小三度的

音,低回婉转的同音重复后至上方小三度的 音,围绕f1音在其上方作纯四、小三度循环往复,速度由缓至急,一个喘息后从

音,围绕f1音在其上方作纯四、小三度循环往复,速度由缓至急,一个喘息后从 音大滑至内弦上方的八度音

音大滑至内弦上方的八度音 ,以强力度的碎弓进行情感宣泄,一个空白后更加急促的从

,以强力度的碎弓进行情感宣泄,一个空白后更加急促的从 音大滑至其内弦上方两个八度音

音大滑至其内弦上方两个八度音 ,并在外弦加持

,并在外弦加持 音,以双弦碎弓的演奏技法将乐曲激烈的意绪推到极致后又瞬间回落至内弦空弦音,右手弓子的弹奏长音以左手拨弦加持,一种莫名的情感意绪在空中回荡(见谱3)。华彩段落第三乐句是乐曲第一部分散板段落末乐句核心音调的强化,也是莫名情感意绪的延展,之后无奈而又动人的双弦旋律将音乐的情绪平缓下来引入乐曲第三部分。华彩段落在情感表现上是浓烈的,既呈接乐队激烈的意绪,表现出原词意之外的,或者说演奏者二度艺术创造所感悟到的文人内心深处莫名的复杂之情感,又是乐曲音响结构由“淡”到“浓”再到“淡”所不可缺少的段落。

音,以双弦碎弓的演奏技法将乐曲激烈的意绪推到极致后又瞬间回落至内弦空弦音,右手弓子的弹奏长音以左手拨弦加持,一种莫名的情感意绪在空中回荡(见谱3)。华彩段落第三乐句是乐曲第一部分散板段落末乐句核心音调的强化,也是莫名情感意绪的延展,之后无奈而又动人的双弦旋律将音乐的情绪平缓下来引入乐曲第三部分。华彩段落在情感表现上是浓烈的,既呈接乐队激烈的意绪,表现出原词意之外的,或者说演奏者二度艺术创造所感悟到的文人内心深处莫名的复杂之情感,又是乐曲音响结构由“淡”到“浓”再到“淡”所不可缺少的段落。

乐曲第三部分的慢板和有控制的散板尾声是第一部分音乐浓缩提炼的变化再现。弹拨乐、二胡持续而朦胧的音响,箫与女高音幽怨的声音,与独奏二胡哀怨悱恻的旋律音调交融呈现,音响色彩更加清雅而悠远。

(二)复杂之情及其技法表现

以《河传》原词情景交融、哀怨悱恻的词意为基调,又融入曲作者、演奏家所体悟到的中国文人内心深处不可名的复杂之情感宣泄,不仅体现在作品的整体音响结构,也突出反映了胡志平对于乐曲艺术处理的美学追求、技法表现和继承基础上的创新性思维。

1.“淡”作为一种表现技巧

把“淡”作为一种表现技巧,是胡志平的一种艺术表现观念和方法,他曾说“‘淡’作为一种表现手法,因其无味却可以和五味。苏东坡的‘发纤秾于简古,寄至味于澹泊’就揭示出这一点。”其中的“无味”和“五味”、“至味”与“澹泊”都指向了中国文人内心深处不可名的“复杂之情和意”⑱。有意识把“淡”作为一种表现技巧运用到乐曲的二度艺术创造,《纳兰性德辞意》是他探索实践的第一首作品。

⑱胡志平:《论二胡演奏艺术意境之创造》,《黄钟》1990年第4期,第79—82页。

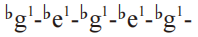

对于这首作品的情感表达,胡志平特别强调“不经意”,强调在“不经意”中把那种超越语言的、不可描述的哀怨悱恻之情触到人心中最深、最柔软的地方。在具体表现技巧运用上,他强调“留余地”,比如在乐曲第一部分“散板”、“有控制的散板”(见谱4)、“慢板”以及第三部分的“慢板”“有控制的散板尾声”,他的右手弓子是顺着弓子的自然之力运行的,左手吟猱细吟宽猱,追求在揉弦音响上飘出的那份悠远和缠绵。淡的力度表现在p至f之间,中心点在mp,力度的迂回变化攀升到f也是强后即弱,留有余韵(见谱1),总是保持着清雅细美的格调。即使浓墨重彩处情绪宣泄也强调“力不可使尽、势不可用尽”,情到即收,留有余地,反而更加增强了情感表现的感染力(见谱3)。

2.马尾双音的内涵意味

中国弓弦乐器中的马头琴张二根弦,琴弓在弦外,可以非常方便演奏双音旋律。四胡张四根弦,其中第1、3弦定弦音高相同,第2、4弦定弦音高相同,一把琴弓的马尾分成两股分别置于1、2和3、4弦之间,向外拉奏则1、3弦同时发声,向内拉奏则2、4弦同时发声,其双音音响似加厚的旋律,形成了四胡独特的音响色彩。二胡这件乐器,张二弦,马尾置于二弦之间拉奏,拉内弦则马尾向内用力,拉外弦则马尾向外发力,拉双弦双音对于二胡来讲不符合其自然属性,也很难演奏,除非发挥弓杆“轧”弦的作用。1976年,当时解放军第二炮兵文工团著名二胡演奏家陈耀星创作了二胡独奏曲《战马奔腾》⑲,在该曲中,陈耀星先生首次运用了“弓杆马尾混合音色双音”(胡志平语,即弓杆拉外弦、马尾拉内弦)奏法,模拟马嘶、呐喊等特殊声效,表现英勇的解放军战士苦练杀敌本领的情景。胡志平曾多次讲“陈耀星先生是非常有创新性思维的二胡演奏家、作曲家,这首作品的创作受到了琵琶传统武曲的启发,表现格调具有武曲的特性。”其“弓杆马尾混合音色双音”声效在乐曲中有26小节,52个四分音符时值,首次出现在首段尾部有4小节,用以仿马嘶;二次出现在中间高潮部分,有20小节篇幅的大回滑和小回滑混合音色双音声效,表现呐喊声一浪高过一浪的氛围;第三次出现在乐曲尾部段落,以2小节的记谱时值模仿骏马嘶鸣。作品中除了“弓杆马尾混合音色双音”,还首次运用了“大击弓仿马蹄声”“内弦高音区快速连顿弓仿马嘶声”等特殊技法,气势表现大开大合、特殊声响绘形绘影,使人如临其境的武曲特点。

⑲中国音乐家协会编:《二胡曲选》(1949—1979),北京:人民音乐出版社1979年版,第112—119页。

胡志平在《纳兰性德辞意》中首次运用的“马尾双音”,不同于陈耀星在《战马奔腾》中首次使用的“弓杆马尾混合音色双音”。不同主要表现在两个方面,一是奏法和音响色彩不同。胡志平在此曲中的双音奏法,内外弦均用马尾拉奏发声,音响特性统一,与弓杆拉外弦、马尾奏内弦的双音奏法声音品质色彩有明显不同。二是两种不同的双音技法作为载体表现的内涵意味不同。胡志平的“马尾双音”作为载体表达的是中国文人内心深处的复杂之情和意,其音响色彩有情切入肌肤的凄楚,更有情至深邃不可名的意味,与琵琶传统文曲情景交融、重在写情的意境格调暗合。

胡志平在此曲中运用“马尾双音”奏法分别在第一部分第二个段落“有控制的散板”和第二部分的“华彩段落”,谱面记谱时值共19个四分音符,含2个二分音符各延长1拍左右的时值,不含1个八分音符时值的拉拨双音。在“有控制的散板”段落出现的马尾双音音响虽然只有二分音符时值的长度,但在乐曲清雅格调背景下,其音响色彩之浓,情感力度之强,似乎不用马尾双音奏出难以抒发内心情感之复杂(见谱4)。“华彩段落”的马尾双音音响承载着两种不同的情感色彩,一是激烈的复杂之意绪,二是莫名的无奈之叹息,激烈的意绪在二胡极高的音区用双音演奏,莫名的叹息在二胡中低音区咏叹,有“情至而归于平淡”的意味(见谱3)。

(三)静中有动的气韵处理

胡志平讲,这首作品主“静”,但“静中有动”。在胡志平的艺术创造表现中,“动静”之间的关系,即静中有动与动中有静是一个在不同作品中有不同的表现,可以不断探索实践、完善其内涵外延的鲜活的概念和方法,也是他艺术创造表现的一个基本法则。他认为,“动静”表现在音乐的流淌过程中,表现在声音的虚实处理上,表现在速度节奏的快与慢,表现在音符的多与少,表现在力度的轻与重,表现在音响色彩的浓与淡。所以他讲节奏感,讲力度的节奏、速度的节奏、和声的节奏、虚实的节奏、有无的节奏。他讲虚实动静与气韵生动⑳,他的动静观追求的是让音乐的气韵表现生动起来,其核心和关键点就是“静中有动与动中有静”。

⑳2022年6月1日,胡志平应邀参加上海音乐学院民族音乐系“KPI核心项目课程”,并作了“虚实动静与气韵生动——谈4首二胡曲的审美追求与艺术处理”的讲座。

胡志平对于这首《纳兰性德辞意》静中有动的气韵处理,可以从“大”“小”两处着眼,“大”即作品的整体气韵格调,“小”即作品的局部细节处理。“大”以纳兰性德《河传》词意的意境内涵、作曲家以词入乐的创造性转化以及创新性思维所产生的音乐作品整体结构为基础,演奏家在此基础上进行创造性艺术表现的整体性思维、系统性观念。“小”以技法、声音、速度、节奏为载体进行虚实动静处理,连点成线,汇小成大,表现乐曲整体格调和意蕴。在对作品进行动静气韵处理时,胡志平特别强调“以大观小”和“小中见大”,他说,《纳兰性德辞意》艺术表现的基调是“静”,静则深远,令人凝思,令人望远,他所追求的“静”是有气韵的静,是有生命力和感染力的静。静中有动的处理特别见演奏家的艺术功力。

该作品的艺术处理从大处着眼,清雅细美为“静”,浓墨重彩为“动”,乐曲的整体格调主“静”。从小处着眼,第一、三部分悠长的散板、慢板主“静”,灵动的快板和情感宣泄的华彩段主“动”,“淡”作为表现技巧主“静”,“马尾双音”表现复杂之情主“动”。胡志平对于乐曲散板、有控制的散板和慢板段落的动静处理,除了几处浓墨渲染、意至即收的音响色彩变化所带来的动静对比外,其基本的方法是通过二胡弓子运行的弓长、弓速、弓力的生动或鲜明变化,左手吟猱作韵的丰富和细腻变化,音与音之间的松紧节奏变化使乐曲气韵流淌,呈现出缠绵悱恻的情思和时而深长悠远、时而恍若眼前的境象。快板部分除了乐队段落浓墨重彩的厚重音响所带来的情感色彩动静对比外,胡志平对于快板部分的动静处理特别强调“灵动”,也就是动中有静的“静”体现在“灵动的气韵”上。快板二胡段落轻快的旋律速度节奏不缓不急,通过不同音区旋律音高的品质色彩和力度变化形成一种动中有静的韵致,渐次入深后交由乐队推向全曲的音响高潮。

笔者在采访胡志平并与其交流探讨乐曲艺术处理的动静关系时清晰感受到,胡志平艺术创造表现的动静观是一个开放的、由形下到形上的、可以通过创新性的探索实践不断丰富其内涵和外延的艺术意境创造方法。他的“静与动”可以在三个层面上探讨,第一个层面即节奏感,把速度的快慢、声音的有无、力度的轻重、色彩的浓淡等作为艺术表现的方法手段来运用,第二个层面是气韵生动“美”的追求,第三个层面则是无限与有限、德与器、道与技之间的关系。而其观念的形成则源于胡志平对中国传统美学的学习研究并创造性转化为自身的创新性实践。

结语

通过以上的分析阐述,可以看出:

1.这首1987年底由武汉音乐学院作曲系本科生桑雨和民乐系民族器乐研究专业研究生胡志平合作呈现,具有独特文人音乐格调和内涵意味的二胡音乐作品《纳兰性德辞意》,其一度创作充满想象力的乐思和音响色彩布局,二度创作独特的艺术创造表现、继承基础上的创新性思维和美学追求,反映出上世纪80年代武汉音乐学院人才培养质量之高。这与上世纪80年代武汉音乐学院主办承办一系列重要学术会议,所形成的富有创新精神的浓厚学术氛围,倡导“传统与当代结合,音乐与科技联姻”学科专业发展密不可分㉑。

2.胡志平对于乐曲的二度艺术创造,是在学习研究中国传统美学基础上,把中国艺术意境创造的价值观念、美学精神创造性地转化为二胡艺术意境创造的探索实践。他有意识把哀怨悱恻的审美内涵与超旷空灵的无限意蕴转化到了这首作品的二度艺术创造中。正如胡志平所说:“哀怨徘恻,情也,超旷空灵,意也”㉒“超旷空灵才能超以象外,以有限的声音载体、技法手段创造表现无限的美的意韵”㉓。

3.胡志平对于这首作品近40年来的演出传播发挥着不可或缺的作用,源于他对中国文人音乐艺术传承与创新的责任担当。可以说二胡与乐队《纳兰性德辞意》与1990年初胡志平创作的二胡与扬琴《秋词》、二胡与民乐队《月的悲吟》,1993年编创的二胡与钟磬乐队《禅院钟声》共同奠定了胡志平文人二胡艺术“一往情深与超旷空灵”的美学品格和技法表现的基础。

㉑1979—1988年间,武汉音乐学院(原“湖北艺术学院”)主办承办了一系列重要学术会议,如“全国首届和声学学术报告会”(1979年10月)、“三院校扬琴教学经验交流会”(1981年10月)、“全国第一届高等音乐艺术院校(系、科)视唱练耳教学经验交流会”(1983年10月)、“曾侯乙编钟复制研究成果验收会”(1984年9月)、“首届全国青年作曲家新作交流会”(1985年12月)、“第二届全国高等音乐院校和声学学术报告会”(1986年10月)、“全国高等音乐院校圆号教学经验交流会和中国作品评选会”(1986年11月)、“中国古代科学文化国际交流·曾侯乙编钟专题”(1988年11月)等。参见《武汉音乐学院校史》编纂委员会编:《武汉音乐学院校史》,武汉:湖北人民出版社2023年版,第87—124页。

㉒胡志平:《二胡曲〈汉宫秋月〉所体现的美学思想及其表现技巧》,《黄钟》1988年第3期,第59—62页。

㉓胡志平:《一往情深与超旷空灵——对中国音乐艺术意境创造的感悟》,“荆楚文艺名家讲堂”(2022年9月30日),湖北省文联主办,湖北省文联文学艺术院、荆楚网(湖北日报网)承办。