摘要:“秦派二胡”是我国当代二胡表演艺术中重要的地域风格流派,是西安音乐学院二胡教学的特色体现之一。它的传承与发展是这个群体每一位传承者的使命与责任。金伟作为其中的一位代表,在继承的基础上对陕西风格二胡演奏技法进行了新的探索;秉承业师鲁日融的思想在“秦派二胡”创作上笔耕不辍;依托其在演奏方面的优势助力“秦派二胡”传播与推广;在40年教学生涯中利用“秦派二胡”资源突出了地方院校的教学特色,为该艺术流派的传承梯队培养了后备力量。金伟在“秦派二胡”艺术的传承链上扮演着关键角色,是承上启下的重要一环。

关键词:秦派二胡;传承与发展;金伟;演奏技法

“秦派二胡”是众多地域性二胡风格之一。其作品大多采用陕西地方民族民间音乐为素材,表现了三秦大地的历史文化,赞美自然风光及风土人情。因其具有鲜明的地域特色,而深受广大二胡演奏者和欣赏者的喜爱,极大丰富和充实了我国当代二胡艺术的创作与表演。

“秦派二胡”艺术的传承梯队具有明确的地域性,它是以鲁日融为创始人,以西安音乐学院作为“摇篮”进行的。鲁日融《“秦派二胡”的形成与发展》一文梳理了自20世纪50年代至今的传承队伍,半个多世纪的时间里,近百名传承者均是西安音乐学院的毕业生,师承关系明确。[1](P58-59)“秦派二胡”的传承与发展是西安音乐学院每一位二胡教师肩负的使命和责任,因为这个传承集体有着共同的“乐化人格”,在艺术表现方面形成了“集体意识”[2](P56-57)。他们为此付出了辛勤的努力并作出了应有的贡献,金伟便是其中的一位重要代表。1982年毕业留校任教,在40年教学生涯中始终秉承着业师鲁日融先生的教诲,金伟从演奏、创作、教学与推广等方面为“秦派二胡”的发展不懈努力。可以说他是“秦派二胡”这40年发展的见证人之一,是以传承者、发展者的身份参与其中,一方面继承了鲁日融所传授的技艺与学术思想,另一方面锐意进取、辛勤耕耘,为“秦派二胡”艺术的赓续绵延培养着后备力量。

20世纪80年代,高考的重新恢复为“秦派二胡”补充进来了新鲜血液,涌现出金伟、王方亮、张彬等一批优秀的传承人。在鲁日融的辛苦耕耘、努力建设下,“秦派二胡”积累了大量作品,演奏技法日趋成熟,教学与传承团队逐渐形成,一个地域风格二胡流派已初具规模。90年代,“秦派二胡”的影响力越来越大,开始走出去、蜚声海外。《鲁日融二胡艺术》在美国出版,“秦派二胡”团队陆续出访中国香港、中国台湾、马来西亚等地。多首经典名作被录制成音像专辑向全国、全球发行。步入新世纪后,充分利用各类学术活动作为交流平台,同时在西安音乐学院举行大型学术研讨会,通过研究“秦派二胡”的艺术特色、创作成果,探讨其在中国二胡艺术发展史上的价值与意义。如2009年“秦派二胡学术论坛”、2014年“鲁日融执教60周年系列活动”等。

纵览这40年的发展历程,“秦派二胡”在创始人鲁日融的带领下逐渐壮大发展,成为了业界公认的地域风格二胡流派之一。而作为先生的高足,金伟教授在其中所做的传承、探索、实践、推广等一系列努力可以看成是“秦派二胡”这40年发展的一个缩影。他与“秦派二胡”一同成长,在这40年中也经历了一个潜心钻研、蓄势厚积、声名远播到硕果累累的过程。

一、潜心钻研——在继承基础上探索“秦派二胡”演奏新技法

关于“秦派二胡”演奏技法的理论研究,最早见于鲁日融1986年的《陕西二胡及其风格技法》①一文,该文首次对陕西风格特殊演奏技法与艺术表现归纳总结,在揉弦、指法安排、滑音与运弓四个方面进行了详尽论述。金伟在此基础上,通过对民间音乐的深入学习和探索,于1989年撰写并发表论文《搂弦在陕西风格乐曲中的作用》。之后,又在导师鲁日融的指导下完成了硕士学位论文《“秦派二胡”艺术的形成、发展、风格特点及演奏技法》。其中对陕西风格二胡演奏技法的探索集中体现在两个方面:一是搂弦技法,二是特殊的食指技巧。

(一)搂弦技法

搂弦技法看似是手指的依次滑动“接力”,实则为指掌关节整体的一个连贯动作,通过快速地闪动改变琴弦的张力和触弦位置来实现音高的“无缝”衔接。

谱例1中用方框标注的两个片段便是搂弦技法,以第一个为例:2指在演奏e²时将3指与4指并拢成拱形,向下快速按压琴弦,通过改变琴弦张力和触弦手指使音高“滑动”至g²,从而获得一个小三度的搂弦效果。这个效果是表现“秦派二胡”音乐“声腔化”的重要手段。

在搂弦的基础上,尾音加入揉弦便成为了搂揉。这个揉弦通常有很重的压揉成分。

谱例2是乐曲慢板结束时的高潮部分,通过搂弦后左手4指停留在g²上并持续大幅度压揉,配合右手的强音与重音奏法,表现出慷慨激昂的情绪。

在搂弦的尾音上加入滑揉,称为搂滑。这个技法通常用在下行旋律的搂弦中,且尾音的滑揉为1指向上的二度扩展。

谱例3中方框标注的第二个片段为例:1指的初始位置为c²,搂弦过后虎口保持不动,1指向上扩伸至降b¹并加入滑揉,之后再换把下行至a¹。

(二)特殊的食指技巧

谱例3的搂滑过程中1指在虎口保留的情况下扩伸了一个二度音程,在方便演奏的同时模拟了“声腔”,金伟将这种技法称为“一指的扩伸”。在扩伸中常常伴随着揉弦,更能够凸显秦地风味。

在金伟的演奏中,这两个技巧都是围绕着“秦派二胡”苦音调式中的两个特性音进行的。苦音在上下两个音级之间具有很强的“游移感”,时常根据旋律的进行发生微妙的变化,通过揉弦使音高波动可以增加其“游移感”。

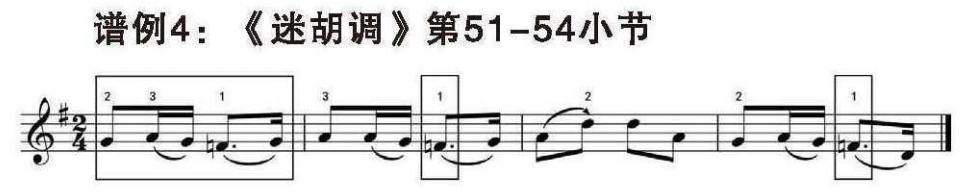

谱例4中标注为1指的fl在首调概念中为“闰”音,正是两个“苦音”之一,在演奏中为了方便揉弦,金伟对虎口位置进行了调整,将本应是2指演奏的f调整为食指,这个方式他称为“食指定位”。将力度与灵活度都较高的食指放在“苦音”的位置上,利于演奏者进行多样化的音乐处理。

二、蓄势厚积——秉承业师思想在“秦派二胡”创作上笔耕不辍

金伟的音乐创作集中在二胡独奏与重奏领域,以陕西音乐风格为主但又不局限于此。以2019年出版的《金伟二胡作品集》为例,14首作品中有8首为陕西风格,这样的比例充分说明了“秦派二胡”在他心中的地位。他在这部作品集的后记中写道:“进校后在鲁日融老师的影响下,对二胡作品的创作欲望有增无减,希望将来在演奏、创作两栖之路上有所作为。"[3](P179)

金伟的“秦派二胡”音乐创作秉承了业师鲁日融的思想,主要取材于秦地的戏曲和民间音乐,其主题也均是表现秦人秦地的风土文化,具有浓郁的陕西地方特色。同时,在素材运用、创作手法等方面有了较为成功的尝试。

(一)创作素材

“秦派二胡”的创作素材可归为两类:一类是关中地区的戏曲音乐;另一类是陕北、陕南地区的民歌及民间音乐。这两类素材在鲁日融的创作中都有较为充分的体现,如取材于关中地方戏曲的《秦腔主题随想曲》《迷胡调》等,取材于陕北民间音乐的《丰收道情》《信天游》等。

金伟于业师的基础上在创作素材方面有了更为深入的探索,代表作《秦风》主要音乐素材来自于陕西合阳的“线腔木偶戏”,其特殊的定弦方式和演奏手法也模仿了线腔的主要伴奏乐器皮弦胡。在人们通常对于秦地音乐认知的高亢、粗犷之外,又增添了幽默、风趣的意味。

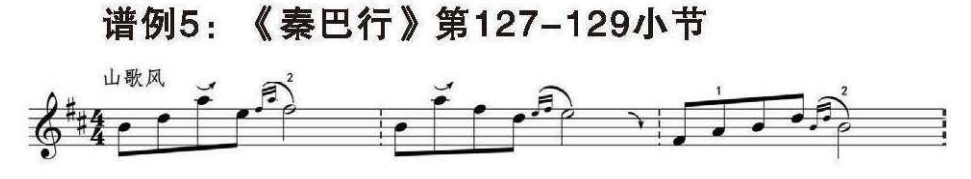

《秦巴行》的音乐素材来自陕南民歌,乐曲以欢快的主题表达了陕南人民丰收时的喜悦之情。尤其是华彩乐段悠扬的山歌旋律,让人仿佛身临其境。

(二)创作技法

目前的“秦派二胡”作品绝大多数是由演奏家自创自演。这类自创自演的作品在中国二胡艺术发展史上占据着重要地位,尤其是20世纪50年代至80年代,“参与二胡作品创作的大多数是二胡演奏家,他们凭借自己对二胡性能、技艺的掌握和对民间乐调的熟悉,写出或改编、移植了很多优秀之作。”[4](P39)这类作品风格浓郁,演奏技巧丰富。参照2014年出版的《秦韵十谱——鲁日融二胡作品选》,先生的“秦派二胡”创作正是集中于这个时期,从创作特点上看符合上述特征,而金伟的创作集中于20世纪80年代至21世纪初,从时间上看分属两个不同时期,他的创作受到时代发展的影响必将与之前有所不同。这种不同主要体现在旋律发展、调式对比及演奏技巧等方面。

《秦韵十谱——鲁日融二胡作品选》中10首作品共用到二胡演奏的4种弦式,即“do-sol”“sol-re”“re-la""la-mi”。其中8首作品是同一弦式演奏,转调的两首《欢乐的秦川》是“D徵-d商-D徵”,《长安社火》是“D宫-D徵-D宫”。金伟的“秦派二胡”创作中除了上述4种弦式,还增加了“mi-si”“fa-do”。在调式调性布局方面亦更加丰富,如《长安忆事》为"D徵-g羽-D徵-a商-b商-D宫-D徵”、《黄土情》为“d商-D徵-a商-A徵-F徵-g商-D徵”。转调手法更加大胆,通过主音音高位置的变化来推动乐曲情绪的发展。

当然,这样的对比仅仅是为了说明在创作素材、创作技法方面金伟在业师鲁日融所开创的道路上有了新的探索。同时期的“秦派二胡”创作也均在不同方面丰富了该风格的音乐语汇与文化内涵。

除了创作素材与创作技法,金伟在演奏技巧方面也有尝试性的发展,如大篇幅的快速技巧、连续切分和大跳换把等,这些都为乐曲增加了技术难度,在兼顾“声腔化”基础上增加了作品“器乐化”程度。同时,金伟亦将自己探索的“秦派二胡”演奏技巧用于创作当中,《秦风》《长安忆事》《黄土情》等作品中包含大量的搂弦、一指扩伸等演奏技巧,在坚守地域风格的基础上突出了鲜明的个性。

三、秦风远扬——依托演奏优势助力“秦派二胡”传播与推广

在“秦派二胡”作品演奏方面,金伟可以说是目前涉猎最广、出版专辑最多的演奏家。7张演奏专辑②共收录了20余首“秦派二胡”作品,这些作品可分为三种类型:第一类是该风格的经典曲目;第二类是金伟创作或移植改编的“秦派二胡”佳作,如《秦风》《秦川忆事曲》等;第三类则是通过金伟的演奏得以推广的,如《望长安》《秦川谣》等。

金伟的二胡演奏音色醇厚、风格浓郁、意境深远,其感情表达朴实自然,具有鲜明的个性。这些个性化音乐气质又恰如其分的展现出“秦派二胡”的内涵及神韵,为大众所接受与欣赏,使得作品更加光彩照人。

台湾音乐家林谷芳在《秦风》专辑的封面中写道:“金伟在二胡上所展现的西秦风味,除了可让抽离于台湾本土传统音乐的此地演奏者深感惭愧外,其自然贴切的表现也是一般大陆演奏家所缺乏的。他的这种独特风格,在当今年轻一辈的二胡演奏者中是绝无仅有的。”③

作为一名演奏家,金伟的足迹遍布世界各地,多次出访法国、日本、中国香港、中国台湾等国家和地区。1992年金伟应香港政府邀请在香港荃湾大会堂成功举办的个人胡琴独奏音乐会,在业内外引起了强烈的反响,他精湛的演奏技巧和“秦派二胡”浓郁的地域风格受到了专家和观众们的交口称赞。2010年后,金伟更是以“秦派二胡”优秀代表的身份活跃在国际、国内各类二胡研讨会、讲座、音乐会等学术交流活动中,他的演奏曲目、论文宣讲、专题讲座、公开教学都紧紧围绕着“秦派二胡”这一主题,在推广方面起到了重要的宣传和桥梁作用。如2012年中央音乐学院首届胡琴艺术节、2013年中国音乐学院首届弓弦乐艺术节、2015年在台湾举办的“长安乐派跨海来”等活动。

四、桃李芬芳——利用“秦派二胡”资源突出地方音乐院校教学特色

二胡艺术在步入新世纪后其发展越来越多元化,这就要求演奏者有更为坚实的基础演奏功底作为支撑。金伟在教学中对基本功的训练十分注重,这点从《中国音协二胡(业余)考级作品集》里收录了他十几首技巧练习曲中可见一斑。但“二胡艺术的蓬勃发展并不意味着对地域性风格作品的敬陪末座与消解,而应充分认识二者之间的源流关系。若失去承载二胡内蕴的地域性民族特色,那么二胡本身亦将无立锥之地。”④这样的艺术追求在他的教学中体现为:突出“秦派”特色,让学生与众不同。

首先是教学理念与教学规划。在金伟为学生制定的教学计划中,每学期都有“秦派二胡”内容的体现和要求,如此安排既符合西安音乐学院特色发展的办学思想,也为“秦派二胡”的传承打造了必要条件。其次是演奏技法与艺术理论。金伟在教学中对“秦派二胡”演奏技法有详细的讲解与示范。此外,他还十分注重提高学生艺术理论与文化内涵。经常为学生讲述“秦派二胡”的形成发展、艺术风格特点等,并鼓励学生多看多听相关的戏曲与民间音乐。突出“秦派”特色不仅体现在教学课堂,还体现在艺术实践上。金伟主张让学生把琴房所学搬上舞台,接受社会的考验,将艺术实践当作是检验自己教学的“试金石”。他为学生创造了很多艺术实践机会,其中以“秦派二胡”为主题的占到近半数。

40年执教生涯,金伟教授桃李满园,他的学生遍布全国各地。有的进人高校工作,如西安音乐学院的牛苗苗、郭琴星;广东肇庆学院的牛飒飒;西北民族大学的管民;陕西师范大学的席晨、钟珊等。有的成为文艺团体中的骨干力量,如中国广播民族乐团的杨鸣、陕西省京剧院的王旭、广东民族乐团的张璐璐等。还有的在海外传播着“秦派二胡”艺术,如日本东京浅草中国音乐学校教师张艳;马来西亚华裔二胡演奏家罗燕君、陈守娟;英国皇家音乐学院教师ColinHuehns等。这些学子作为“秦派二胡”的传承群体,在不同的工作岗位上为该流派的传承与发展发挥着各自的作用。

五、反思与启示

一个艺术门类、一个流派的发展前景主要取决于传承者和发展者的艺术成就与贡献。“秦派二胡”的形成与发展凝聚了鲁日融等师长前辈的辛勤汗水,想要“守住”这份成果,延续它的辉煌,考验的是传承者的智慧。首先必须能够全面掌握“秦派二胡”艺术的精髓,将其充分领悟并融会贯通;其次还要在继承的基础上有合理的创新,在派别共性的基础上找到合适自己的特色定位。

金伟作为他这一代传承群体中的佼佼者,在演奏中能够准确把握地域特色,同时借鉴秦腔板胡的演奏技法使音乐风格更加突出;在创作上植根秦地音乐文化,从素材选择到创作手法都有了新的尝试,并具有鲜明的时代特征;他的理论研究在演奏技法领域对“秦派二胡”的左手润腔技巧进行了探索;他的教学与学术交流也为“秦派二胡”在国内外的传播起到了一定的推动作用。他的参与使该流派在发展中形成了较好的传承链,是承上启下的重要一环。

本文的梳理有三个重要意义:其一是分析金伟的成功经验,为后续的传承提供参考;其二是借用“秦派二胡”传承与发展的成功经验,为其它地方风格二胡艺术的建设提供帮助;其三是反思“秦派二胡”在近40年的发展中还存在哪些不足,进而明确未来发展的方向。笔者认为第三点应是重中之重,也是本文的实际意义。作为“秦派二胡”艺术传承的新一代,我们不妨对照着鲁日融的指导思想逐一分析,接下来应当如何继续发展和创新。

首先在演奏方面,应当继续坚持在共性审美下的个性化发展,完成创新性的传承。艺术品之所以有魅力,是因为其独特。我们的学习和传承绝不能成为前人的“传声筒”和“复制品”,一定要在流派艺术风格定位的基础上有所创新。金伟利用了他在秦地戏曲音乐上的优势在演奏技法上进行了创新性的探索,而“秦派二胡”并不仅限于关中戏曲风格,还有很多方面值得我们去发展和研究。

其次在创作方面,可以根据题材、体裁、创作素材、创作手法进行拓展和增补。目前的“秦派二胡”创作是以乡音乡情为主,可以尝试利用“周、秦、汉、唐”的厚重历史文化,在创作题材上进行拓展;在体裁上可以尝试运用钢琴或大型交响乐队进行协奏曲的创作,还可以尝试室内乐等音乐形式;在创作素材的选择上应当放开眼界,更大范围地搜索可以运用的“秦地音乐”资源,如西安鼓乐、华阴老腔等;在创作手法上应当避免单一化、程式化的固定思维模式,可以求教于作曲家以委约合作等方式进行共同创作,进一步丰富“秦派二胡”的音乐语汇。

第三在教学和传播方面,应当继续秉承兼容并蓄全面发展中突出地方特色的理念,以培养复合应用型人才为目标,不断探索、实践、研究新的课程体系及内容,在教材建设和教学模式等方面进行发展和补充。教材建设上应更加系统化,不能只局限在作品曲谱和文论,应当在风格技法练习曲方面加大创作力度,编创专门的“秦派二胡”风格技巧训练教材。在教学模式上应当充分利用现代化科技资源,通过“微课”“慕课”等精品课程平台来丰富“秦派二胡”的教学手段。

除了上述方面,还应站在更高的角度,立足全局、放眼长远,重新定义“秦派二胡”的内涵。使其不仅局限在“秦风秦韵”的表达,将其打造成为陕西文化、民族精神的“代言”,开拓视野,开创多元化的格局。

“秦派二胡”之所以能够取得今天的成就,与鲁日融的奋力开创和传承群体的创造性继承是分不开的。作为“秦派二胡”未来传承的新一代,我们必须意识到传承“秦派二胡”的精髓,弘扬“秦派二胡”的魅力,再创“秦派二胡”的辉煌是我们的使命和责任。

注释:

①该文最早发表在《音乐天地》1986年第12期,此后鲁日融经过深化与拓展并更名为《“秦派二胡”及其风格技法》收录于鲁日融主编《秦派二胡曲论》中,陕西人民出版社2009年版。

②7张演奏专辑分别为:《秦风》,台湾水晶音响公司,1989;《秦风·秦土》,香港BMG音响公司,1991;《金伟二胡独奏专辑》,陕西音像公司,1992;《陕北抒怀》,香港BMG音响公司,1993;《秦风》,中国唱片公司广东分公司,2001;《秦弦·秦韵》,中国唱片总公司,2008;《秦风琴诗》,中国唱片公司,2014。

③台湾音乐家林谷芳在《秦风》专辑封面上的评论,台湾水晶音响公司1989年出版。

④根据金伟2013年在“中央音乐学院刘长福执教50周年教学研讨会”上的发言稿整理。

参考文献:

[1]鲁日融.“秦派二胡”的形成与发展[J].交响-西安音乐学院学报,2011年第1期.

[2]李宝杰.陕西二胡的文化基质[J].交响-西安音乐学院学报,2001年第3期.

[3]金伟.金伟二胡作品集[M].合肥:安徽文艺出版社,2019.

[4]乔建中.一件乐器和一个世纪——二胡艺术百年观[J].音乐研究,2000年第1期.