江苏无锡,南依太湖,北临长江,独取天地日月之精华,钟灵毓秀,其丰厚的人文底蕴孕育了丰富的二胡艺术。多少年来,一代又一代的二胡艺术家从这片土地上诞生、走出。著名民间音乐家阿炳一首凄婉优美的二胡曲《二泉映月》,曾使多少人闻弦而泣,如痴如醉。青年二胡演奏家邓建栋说他从小就听着《二泉映月》长大。

邓建栋出生于江苏无锡,是当今中国优秀的青年二胡演奏家、国家一级演员、中国音乐家协会会员、中国音乐家协会二胡学会副理事长、中国人民大学艺术教育中心教授,现为中国人民解放军空军政治部文工团独奏演员、业务处处长。

结缘二胡 纯属偶然

在和邓建栋见面之前,我一直以为他是位老先生,因为在印象里我很小的时候就听说过他了。作曲家王建民创作的《第一二胡狂想曲》由他首演,至今已有15个年头,那时候我好像才上小学吧。所以从某种角度来说,邓建栋离我很遥远。然而机缘巧合,若干年后的今天,我和他竟已成莫逆之交。

在一次纪念阿炳诞辰的二胡研讨会上,我和二胡学会会长蒋巽风交谈甚欢,突然来了一红衣男子毕恭毕敬地向蒋老师敬酒,言辞恳切,话语谦虚。我当时的感觉就是:此人真真好风范!遂向蒋老师打听,蒋老师乐呵呵地告诉我说,那是邓建栋,我们二胡学会的副理事长。我呀的一声,“抛”下蒋老师就追过去。说来真巧,在此之前我刚刚几经辗转向邓建栋约稿。当他知道我就是那个向他约稿的编辑时,也颇觉讶异。

那个下午我们像老朋友一样聊了很多。我告诉他,我真的没想到,他居然这么年轻。他听了后笑得很开心,然后说,也许是因为我老跟年轻人在一起吧,所以心理年龄比较小,看上去跟实际年龄不一样。确实,他在演奏创作之余,还担任中国人民大学艺术教育中心教授,接触的都是一群风华正茂的学生。年轻人的阳光灿烂,使得做老师的也风和日丽起来。

我问邓建栋学二胡是不是受了周遭环境的影响,因为他的童年可是在素有“二胡的摇篮”之称的江苏无锡度过的。他说:“这可能也是一方面,但仔细一想,我学二胡其实很偶然的。那时候我还很小,经常去亲戚家串门,有一天看见亲戚隔壁家有小孩在学二胡,我觉得挺好玩的,回家一说,家人刚开始不愿意。因为父母只有我和姐姐一双儿女,怕我学了二胡,远离家门,不能膝下承欢。后来经过亲戚的劝解,加上我执意要学才表示支持。那时候实在没什么玩具可以玩,不像现在的小孩,五花八门的。就这样,我9岁习琴,第二年被选入小红花艺术团,担任二胡和板胡独奏。1975年考入江苏省戏曲学校,主修锡剧伴奏。这个时期对我后来的艺术生涯有很大影响。在完成戏校的课业同时,我常常和很多民间艺人、老师一起练琴,还学吹管、打击乐,有问题和大家一起探讨。我当时的理解是学得越杂,积累越丰富。就好像作家一样,如果你只呆在家里闭门造车是写不出好作品的,所以要下去采风,收集素材。”

一曲姑苏 情系江南

邓建栋在戏校呆了5年,为他的二胡事业打下了坚实的底子。1985年,他创作并演奏的《姑苏春晓》荣获江苏省首届青少年二胡比赛优秀新作品奖;同年获由中国音乐家协会、中央电视台、中央人民广播电台、中国音乐家协会二胡学会等单位主办的首届北京二胡邀请赛的最佳演奏奖,同时还夺得了演奏大奖———等奖第一名。为此,江苏省人民政府为他记功并颁发荣誉证书。第二年,邓建栋被南京艺术学院破格录取,免试就读于该院音乐系,师从马友德教授,并先后随甘涛、张锐、闵惠芬、成公亮等名家学习二胡、江南丝竹、古琴和作曲。1994年《姑苏春晓》获第三届全国民族管弦乐展播独奏作品一等奖,并获优秀演奏奖。隔3年后,该曲又获蓝天文艺创作银翼奖。

邓建栋是个内敛的人,属于不太爱讲话的那种类型。但是聊起《姑苏春晓》,却侃侃而谈,神采飞扬。他说,当初创作《姑苏春晓》,很大一部分原因是由于比赛要求参赛者有新创作的作品。现在想起来,除了这个客观原因外,创作这首曲子并不是偶然的,它蕴涵着我在江南的童年生活。姑苏,苏州的别称,因西南有姑苏山而得名。古往今来,许多文人墨客都曾为之讴歌咏叹,白居易曾有诗:"吴苑四时风景好,就中偏好是春天。霞光曙起不如火,水色晴来嫩似烟。”还有一首为世人所广泛熟知的张继的诗“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。”可以说,姑苏是江南最有影响力、最具代表性的历史名城。《姑苏春晓》所要表达的正是这样的诗情画意,曲名的产生也是源于此。当然,其中姑苏的含义更广一些,不仅是指古朴典雅的苏州城,更是指美丽富饶的江南大地。我从小生活在江南,对江南音乐耳濡目染,融会心中。多年的蓄积如清泉盘荷,因为有一个突破口而汩汩倾泻。在《姑苏春晓》中,我将江南一些民歌、戏曲的典型音乐语汇融汇在一起,加上那些经过处理而富有特点的叠音、打音、滑音的运用,在演奏时既给人以江南春晨明媚柔和的美感,又具有水乡水波起伏的动感,使我对家乡的深厚感情和浓浓眷恋,都在这一首曲子里淋漓尽致地表达出来。但是这种感情自己当时并不知道的,不是游子,怎晓乡愁?

的确,是游子都有自己的乡愁。虽然邓建栋现在已扎根北京,但只要有时间,每年过春节他都要回无锡老家看望自己的亲人。对于家乡的事,他也总是尽心尽力地去做。他说,人都有自己最原始的根,不能因为我们离开了,就忘了根的存在。

邓建栋与作曲家王建民(右)一起

幸遇“明师” 天地方圆

邓建栋说很多人学琴都很苦,相比之下,他觉得他是比较幸运的。从一开始在家“玩”二胡,到后来进入艺术院校系统学习、深造,再到1989年他以优异成绩大学毕业后,被空政歌舞团(现空政文工团)特招入伍,多次参加由国家主办的北京国际音乐节、国庆五十周年、庆祝建党八十周年大型音乐会、采风新作品音乐会、江苏二胡之乡大型音乐会、世纪回顾-—二胡百年等重大活动。德国、奥地利、日本、新加坡、泰国、马来西亚和香港等十几个国家、地区都曾留下他干净内敛的二胡旋律。可以说,他的艺术之路走得满顺畅。

邓建栋的感慨不是虚发的。1986他被南京艺术学院破格录取后,师从马友德教授。马教授德高望重,虚怀若谷,在竭尽全力教授邓建栋二胡专业时还鼓励他向别的老师学习,博采众长、取长补短,融会贯通。邓建栋说,名师不一定是明师。很多老师自立门派,不愿意自己的学生到别处取经学艺,固守一家之言。然而一个人的力量是有限的,一个人的目光也要长宜放眼量。一味地固步自封,排斥他人,结果只能是一条道走到黑,越走越没有光亮甚至偏离了原来的轨道。马友德教授也许是充分认识到这点的,他常常带着邓建栋去拜访其他有名望的二胡演奏家和教育家,使邓建栋眼界更加开阔,演奏创作思路更加清晰。

恩师难忘,难忘师恩。邓建栋说,我后来接触的几位老师也都是明师,他们各人都给了我许多影响和帮助。

邓建栋喜欢阅读,还信佛。在他的书房里我看到许多有关佛教方面的书籍。他说佛可以养生,平和心态。他对美学也很有研究,喜欢自然,认为一切事物应以无境界无本真为最美。

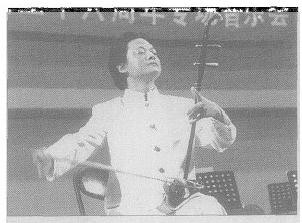

邓建栋目前集演奏、创作、教学于一身。他的演奏,技艺精湛,独树一帜。在深谙江南丝竹风韵的基础上,又融汇了西方乐器和中国地方戏曲的演奏方法,大大增添了二胡的艺术表现力。《人民音乐》曾这样评价:“他的演奏,技巧娴熟、神形兼优,柔美里含浑厚、纤细中露奔放。他演奏的《长城随想曲》简直无懈可击。”《音乐周报》指出:“邓建栋将难度颇大的《第一二胡狂想曲》‘轻易’地征服了,技法新、运弓活、力度好。”香港的《雨果乐讯》评论:"他的演奏,乐感细致内在,深具感染力,自如而不夸饰……”。《南京日报》说:“二胡演奏家邓建栋娴熟的技艺使一把普通的二胡变成了充满生命的音乐精灵。”