内容摘要:立足于传播符号学、音乐声学的交叉视域,以闵惠芬音响资料的系统阐释为基点,可延伸出一种以“闵式”二胡传播符号(能指、所指)为核心构想的学术空间。在概念谱系、机制要素、逻辑体系的思考与磋议下,构建闵惠芬二胡艺术研究中“声学图谱-传播符号-文化内涵”的三维模式,能够揭示声音表征与技法样态、文化隐喻之间的动态互寓关系。对此,还可以借助声学分析工具提取声音特质,运用符号互动理论解析音响符号在文化传播中的重构过程,通过音响符号的编码、解码理念实现传播符号生成中的数据化采集与视觉化转喻。这种质化、量化互嵌的研究形式将为“闵式”二胡传播符号的框架之构设注入活力,促其从传统的经验描述范式向当下的模型建构范式转型。

关键词:闵惠芬音响资料 传播符号学 音乐声学 音乐定量研究 音乐风格

自20世纪80年代起,闵惠芬二胡艺术研究开始成为音乐学界的重要课题之一,且其学理演进轨迹呈现出典型的传播扩散特征:从初期学者个体的“以点成线”式探索,到后期学术共同体的“由线及面”式拓展,最终构建起涵盖声腔化理论、美学体系、教学传承、创作分析、口述史研究等多个维度的知识网络。而就当下来说,这方面的研究又面对一个新问题:在历经四十余载的全方位观照后,如何突破既有研究框架的“学术茧房”,并在学科边际处开掘新的学术增长点。对此,传播符号学与音乐声学视域的结构性缺位显然是当下研究的短板所在。不过,跨学科链条的“断裂”状态也为建构一种新的研究范式创造了理论势能。另外的一个客观现状是,面对 2014年闵先生逝世后遗存的122首二胡作品的音响资料,[1]学界尚未构建起系统化的数字分析框架。据此,笔者出于三个方面的主旨撰写本文。第一,立足传播符号学、音乐声学视域,提出一种使音响标本命题化、理论化的学术构想——“闵式”二胡传播符号。第二,在本土理论阐释基础上,引入索绪尔的“符号二元”、霍尔的“编码—解码”、塔拉斯蒂的音乐符号分层等理论,将音响材料研究提升至文化符号层面,在研究中设计“声学图谱-传播符号-文化内涵”的三维交互模型。第三,尝试在具体方法论层面突破传统人文阐释的单向度模式,建立科学实证与人文解释的对话机制——笔者将通过频谱分析提取相关声音的特征参数,形成可量化的听觉基因编码库,并运用符号互动理论解析声学符号在文化传播中的重构过程与根本意义。

一、“闵式”二胡传播符号之“何为”

从瑞士语言学家索绪尔 (Ferdinand de Saussure)的符号二元论来看,建构“闵式”二胡传播符号体系,是与“能指—所指”的二元结构相对应的,可以在音响表征与背景隐喻的互动中实现从具体演奏技法到抽象文化象征的符号跃迁。同时,借鉴芬兰符号学家埃罗·塔拉斯蒂(Eero Tarasti)的音乐符号分层理论,又能够通过声谱可视化分析与文化记忆建构的互证,形成独具方法论价值的符号分析范式。

(一)概念磋议——“闵式”二胡传播符号

在传播符号学视域下,“闵式”作为二胡艺术的一个能指系统,已突破专名指称的原始功能,在社会传播中发生语义增殖,并演化为一种携带精神象征意义的、强理据性的文化符号。结合音乐声学视角来看,“闵式”二胡传播符号的生成过程遵循“物理振动→神经编码→文化认知”的转换路径,由此成为一种集声学参数、感知模态、文化基因于一身的意义聚合体。若对此作进一步延伸,则可以依据赵毅衡提出的“符号是被认为携带意义的感知”[2]的凝练定义,将“闵式”二胡传播符号视为一种对闵惠芬的二胡演奏在传播中之意义的感知——这种感知以闵先生的演奏的声音特质(客观:声音自然属性)、音乐形象(客观—主观:由声音质料引发的人体感知)、审美意蕴(主观:思想内涵)为核心要素。

这里,不妨对这三个核心要素稍作解说。第一,“声音特质”是一种客观存在的振动的声波,主要表现为物理领域的频率及其谱系、时值、声压,以及特定技法中的声音频度和潜在层面上的量变(加)速度,在听觉表征层面分别对应音高、音色、音长、音强、音符次数和非匀速变化感。[3]第二,“音乐形象”可分为两种:一是在客观层面,即以乐句、乐段或乐曲等声音质料为有机组合体而被确立的声音形式;二是在主观层面,即人体生理机制在声音刺激下产生原始冲动并形成的潜在感知印象,包含直接性的听觉映象(“听感觉形象”)和间接性的视觉映象(“视表象形象”)。[4] 第三,“艺术意蕴”是一种偏向主观范畴的思维认知,即人体在生理本能反应的基础上,通过分析、归纳、理解、判断等一系列意识活动对音乐的思想情感和精神内涵产生的一种领会。

对此,可以结合索绪尔和塔拉斯蒂的观点给出分析。索绪尔提出了“我们把概念(所指)和音响形象(能指)的结合叫作符号”[5]的定义,塔拉斯蒂则提出“所有音乐模式都可以区分为两个层次”,即“能指层面——音乐被聆听、物理刺激、音乐材料”和“所指层面——概念、思想和音乐引起的情感”[6],而我们给出的分析是:在音响材料的符号化过程中,形成了“物理→生物→文化”的三级转化路径,串联了能指、所指的结构区块。其中,声音特质直接指涉物质性的存在内容,属于符号形体层面的“能指”范畴;审美意蕴源于人的心理感知和思维活动而形成,属于符号含义层面的“所指”范畴;音乐形象则与前两者不同,它因为兼具客观声音形式(声象)和主观感知映象(听象、视象),所以属于符号含义层面“能指”“所指”重叠的范畴。当然,基于二胡演奏在跨文化传播中体现出的“中国属地”的标签性,“闵式”二胡传播符号已经突破了个体能指的局限,升华为一种蕴含民族音乐话语的典型范式。

(二)框架构设——符号循环链与建构层级

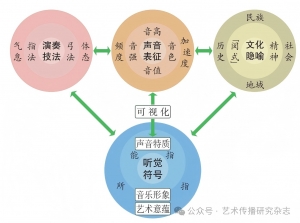

若借鉴美国音乐人类学家梅里亚姆(Allan Merriam)“概念—行为—音声”的理论路数来看,“闵式”二胡传播符号不管置于哪种符号概念的逻辑体系之下,其建构焦点都必然始于而又不能止于声音表征——它既可回溯至前一环节事项以反观演奏行为的技法样态,亦可延伸至后一环节事项以阐释理性分析的文化隐喻。其中,技法样态包括指法、弓法、气息及体态举止的配合等,繁多的演奏技法塑造了轮廓各异的声音表征;文化隐喻则不仅指在个人层面树立起一种二胡艺术丰碑式的“闵式”精神象征,还可进一步延伸至由作品形态层面映射出的社会、历史、民族、地域文化含义。因此,把声学可视化这一因子嵌入关于闵惠芬音响资料的学术实践,不仅将为“闵式”二胡传播符号的塑形带来一块逐层进阶的学术透镜,也将为探索技法样态、声音表征、文化隐喻等诸元素的互视关系做出一种映像式钩探。(图1)

图1 对“闵式”二胡传播符号生成的逻辑体系的示意

若对此继续拓展,将“闵式”二胡传播符号放置在法国符号学家罗兰·巴特(Roland Barthes)的二级符号系统认知框架中,则其生成机制也会呈现出双重符号化的基本特征:在第一符号系统(物理—心理符号层)中,声波(能指)通过人体的机制转换成神经冲动信号,由大脑的听觉中枢建构起特定的音乐意象(所指),完成从物理振动到心理图式的初级符号化过程;在第二符号系统(文化—象征符号层)中,第一符号系统又在文化传播场域内转化为这里的能指,指向历史、社会、文化这些深层所指,与之形成互文关系。此外,双重符号化的动态过程亦呈现出层级递归特征,即第二符号系统的文化所指在被深度编码后,也可逆向影响第一符号系统感知模式。何况,音乐声学的跨学科介入,不仅在物理层面解析了声波的振动样态,也为重塑文化符号的象征边界奠定了客观基础。这种双向互动机制揭示出“闵式”二胡传播符号的本质特征,即核心符码保持高度稳定的生成状态,但亦可通过能指系统的相应调度实现文化记忆的当代转译。

二、“闵式”二胡传播符号之“何有”与“何以”

从符号指代的层面来看:符号,首先是以一个物质的、可以由人的感官(如视觉、听觉)感受到的对象,来代表一个思想的对象、一个抽象的观念,是思想和观念的感性的表现。[7] 这一观点在对乐器音响符号的研究中得到印证,即乐声的物理属性本质上也是人类思想观念的物化载体。尤其值得注意的是,“腔”作为一个统摄音高、音色、力度等要素的动态参数,其形态的连续渐变特征堪称符号能指系统的基础构件,而“声腔化”的过程则由此成为构建音响符号表征体系的核心机制。同时,从符号的“所指”部分来看,对人的感知而言,音乐音响也是一种具有一定形式的、能够被知觉的、含有某种意义的文化载体。[8]据此,笔者展开对“闵式”二胡传播符号“何有”(由何构成)与“何以”(如何存在)的探讨。

(一)符号构成——“能指”与“所指”

在音响符号中,符号“能指”即声音的物质要素(声音印记),是符号意义生成与衍展的物质基底。就“闵式”二胡传播符号而言,对声音印记的微观描绘主要依赖于主体演奏行为产生的实际音响,而对意义的阐述则需要一片以此为基的“文化透镜”。闵先生作为中国传统音乐领域的一位集大成者,对这片土地上的各类民间音乐均有广泛的缘身体悟,还特别在“声腔化”的实践中借鉴了京剧、昆曲、越剧、粤剧、沪剧、黄梅戏等戏曲剧种的唱腔,并在演奏技法上吸纳了古琴、京胡等乐器的相关经验以及广东音乐(特别是潮州音乐)、江南丝竹、苏南吹打等民间乐种的精华。[9]可以说,她是通过对民间音乐元素的糅合式运用,塑造了独特的声响轮廓、意蕴品格和精神气质的。下面,笔者结合自身的研究路径稍作展开。

1.机制要素

在明确了符号的“能指”“所指”的学理属性后,厘清概念在特定学术范畴下指向的要素,并实现音响材料的符号化映像,就成为研究的重要一环。事实上,包括二胡表演在内的声音要素的聚合再现,在本质上是一种信息编码过程,其符码包括了音响本身(可听)的信息和与之相关的非音响(不可听)信息。正如英国文化学家斯图亚特·霍尔(Stuart Hall)认为的:“实践的对象就是以特殊方式组织起来并以符号载体的形式出现的各种意义和信息,它们像任何形式的传播或语言一样,在一种话语的语义链范围之内通过符码的运作而组织起来。”[10]

值得注意的是,声音符号化的信息要素应在学理层面予以明确。关于“能指”层面,我们不妨从最具代表性的“声腔”概念来看。若仅就汉族传统音乐体系而言,可以援引沈洽先生的论述:“广义来说,凡带腔的音,都可称为音腔。所谓腔,指的是音的过程中有意运用的,与特定的音乐表现意图相联系的音成分(音高、力度、音色)的某种变化。”[11]若扩展至少数民族的传统音乐,拙文《音腔的图像生成——黔东南侗族牛腿琴“技法母语”的可视化分析》[12]可以为例:该文对“音腔”概念的内涵与外延作了特定族性、域性下的再度思考,基于少数民族乐器所奏“音腔”形态具有的量值变化的非匀速性、非均分性等特征,在以沈洽先生最初所提的音高、力度、音色三个成分为核心要素的基础上,观照了长度、频度和(加)速度的辅助性统计要素。有鉴于此,在“闵式”二胡传播符号“能指”层面的信息编码中,可以将其机制要素分为长度、高度、力度、频度、(加)速度、音色等方面,且包含各要素之间的互拟关系。在信息符码化过程中,“闵式”独特声响的自然属性作为显在编码因子,为符号体系的机制构成奠定了基础。因此,无论是前置性游离音高、模拟性音色,抑或伸缩性音值、瞬变性音强,都说明对时段性“动态音响”的剪切和对瞬时性“静态音素”的拼贴是符号编码和解码的必要举措。

与之相应,听觉符号的“所指”层面隐含着复杂的文化结构,且其信息编码需要依赖于“能指”部分。我们说,任何一部音乐音响作品,其音响符号的意义总是会与它赖以产生和存在的特定的历史条件和文化阐释系统发生密切的关系。[13] 换言之,声音信号作为具有某种象征性的意义载体,在建构界限和参数的编码过程中已经潜在蕴含了声音所对应的特定文化语境的符号意义。正因如此,霍尔围绕符号的解码阶段表示:“解码的意义‘产生效果’、发生影响、取悦于人、引导或者劝说他人,产生非常复杂的感知、认知、情感、意识形态或者行为结果。”[14]若以此思路作一投射,则对“闵式”二胡表演艺术的(音响)二度创作而言,符号的建构和解读不能囿于“能指”层面的声音要素,还要对“所指”层面的文化意义作出符码设定。尤其是在把“闵式”二胡传播符号的个体单元以还原、复位的形式嵌入其所属的文化语境之中时,我们可在带有“母体”性质的历史和社会环境中对其带有时代性、民族性、地域性的音响价值和意义进行“循迹”。

2.视觉转喻

音响是演奏(演唱)主体音乐操作行为的结果,具有抽象性、即时性、流动性等特征,因此,纯粹的语言阐述与声音信号参数在语义性和非语义性的构成要素上都难以形成直接的对等关系。对“闵式”二胡传播符号的建构而言,声学图谱的制作是一件促其走向视觉性、具象性、永久性的“利器”。在此尤须提及的是,音乐声学又称为音乐音响学,是一门研究音乐声音的产生、传播、接收及其对人的影响的科学,是从自然科学的角度对音乐进行研究的基础学科,[15]故其应用价值可以体现于使声音样态在“演奏技法—音响听觉—图像视觉”的转换中变得有迹可循。

从原理的层面看,声学图谱是在用一种有序、理性的量化方式摹写“无形”的声音组织结构,让作为符号本体的音响材料朝着符号喻体的方向得到图像化再现。在性质层面上说,结构图让符号的形体表征了符号对象的变化状态,在外部形态简化的基础上赋予抽象概念以一定的结构属性。正如著名语言学家皮尔士(Charles Sanders Peirce)认为的:“像似符号可以不必依靠对象的实在性,其对象可以是纯粹的虚构的存在。”[16]同时,就其提到的符号的“像似符/指示符/规约符”三分法来看,声学图谱也更接近像似符,能呈现出“结构像似”(“图标像似”)的主体特征,并且不乏文化概念和意义层面的隐喻属性。

需要指出的是,当下声学图谱的制作主要侧重于音色测量与分析的层面。例如,运用“通用音乐分析系统”(GMAS)[17]等工具,通过离散傅里叶变换将声音信号从时间域变换至频率域,从频率、振幅、时间三者的函数关系中提取相关参数,绘制成频谱图。又如,运用Adobe Audition、Solo Explorer、Speech Analyzer等软件的视觉化功能,对音高、力度元素的微观样态予以分析。再如,运用Vmus.net音乐表演可视化分析在线平台[18]采集音乐音响的速度、力度等参数,在对瞬态速度和平均速度的统计中完成对音乐节奏伸缩的测量。此外,还有Open Music、Audio Spectrum Analyzer、Soundforge、Psychoacoustic Analyzer、Steinberg WaveLab等软件可用于显示频谱、波形、相位图、音量电平等可测内容。[19]

所以,在“闵式”二胡传播符号的视觉化剖析中,还应加强对变量之间的有机交互关系的解析,甚至可以尝试将各要素形态的轨迹图聚于一体,促使声学图谱从二维、三维的存续状态进阶至四维模式,在关于声学显微化、数据化与精准化的探索中,实现多维变量关系图的新型绘制。可以说,在以单音的微观量变为内核、以线性旋律为有机整体的分析视角中,声音元素的分类拆解和有机聚合,是保障我们从中完整提取特质元素并实现其符号化转换的重要手段,其理论秩序的建立不能脱离“微观入手—宏观把握”的互嵌思路。

(二)符号存在——“共时”与“历时”

索绪尔区分“语言的共时研究(静态语言学)和历时研究(演化语言学)”的做法在语言学界颇具影响,但这种区分横向与纵向的观照理念并非专属于某一学科。一旦我们把一种对符号的整体认知放置于特定时空之中,历时、共时的双重维度就会成为窥探其轨迹变化的“隐在坐标系”的两轴。“闵式”二胡传播符号亦是如此,它在学术横比和纵比的渐显与渐进脉络下,既有群体从横向轴线上凸显出的风格独成一派的现象,也有个体从纵向轴线上催生出的演奏技法的蜕变历程。因此,对其音响材料进行回溯考察和文化解读,必然是颇具意义的研究举措。下面对此稍作展开。

1.横向维度之参照

在横向的音响文本互文关系中,音响文本的建构表现为对同时代音响文本的拼合、吸收、改造;这使其一方面与同时代的音响文本保持某种音响关系,另一方面又在拼合、吸收、改造中偏离后者,从而彰显其新的音响文本价值。[20] 可以说,在音响材料特征提取工作的共时性分析中,无论是显性的听觉感知还是隐性的组织结构,对音乐元素共异性的探讨始终无法排除比对视角的介入。若想从与众多相同时代甚至不同时代的二胡演奏家的对比中提取出“闵式”二胡传播符号的独特因素,需要将演奏家个体放置于群体之中,通过对音响数据及其背后的文化隐喻的横向对比来达成分析目标。

例如,《江河水》就是一个经常被用作演奏版本对比分析的曲目,相关研究对闵惠芬与黄海怀、吴素华、蒋风之、于红梅、宋飞、胡志平等演奏家的技法特征进行对比分析,参照因素包括速度、力度、音色、弓法、装饰音等。[21] 可以说,对不同演奏者演奏的相同作品的横向比较,将为提炼“闵式”二胡演奏的弓法、指法及音响感知特征给出定性式归纳,为听觉符号的可视化探索提供学理基础。此外,在诸多以《二泉映月》《新婚别》《长城随想》《寒鸦戏水》等曲目为个案进行演奏版本分析的文献中,“闵式”音响材料亦成为听觉符号建构的重要剥离对象。[22]

整体来看,在立足于对闵先生演奏曲目进行横向比较的文献中,学者更偏重于二胡演奏技法层面的主观性分析,并未充分考量音响形态的微观式、定量化因素,而这些因素往往是支撑前者的客观力证。因此,在追求“闵式”二胡音响材料可视化的学术进程中,仍离不开立足横向维度的对比视角:应进一步关注声源数据的搜集、统计和分析,以对海量数据的处理去更加精准地寻觅独特的演奏技法,并更加准确地提炼声音特质、音乐形象、审美意蕴。同时,相关研究领域还有必要加入聚类分析理念,通过系统地衡量不同数据源之间的异同,将具有相似属性的对象分类至同一簇中,以此反向观测特殊听觉符号的分类构成及其典型程度。在此基础上,可以将通过审视技法样态、音响表征得出的要点拓展至文化隐喻范畴,注重“闵式”艺术精神的提纯和塑形。特别值得指出的是,隐喻作为符号学领域内一种将相似性概念进行跨域映射的语义交互方式,承载了在从“原始域”向“再生域”的过渡中由简单化到复杂化的意义转向。总之,我们在提取、观测和分析音响材料的“细胞”结构时,就已经为对符号的文化隐喻的认知架起了一块可以窥探基础素材的透镜。

2.纵向维度之比对

在纵向的音响历史文本中,文本建构表现为对先前文本的拼凑、吸收、改造,这使音响既与先前的音响保持着某种关系,又在前述操作中偏离先前的音响,从而彰显其新的音响文本价值。[23] 由此引申,若将音响材料放置于时间维度的载体中予以审视,则不仅能纵览“闵式”二胡传播符号所囊括的音响材料遗存的历史始末,还可望在对闵先生的操琴行为和艺术境界的阶段性对比中登上学术观测的一种“制高点”。

例如,“声腔化”理论的实践过程并非一蹴而就——闵先生自1975年提出这个想法后,付诸余生进行了思考与实践。她在人生不同的阶段,演奏技术、艺术风格特征乃至关于音乐表达的思想认知都有一定差异。以此观之,“闵式”二胡传播符号也不能仅停留于一种静止、定格之态,而应在历史纵轴上呈现出流动、赓续之象。以闵先生演奏的《江河水》为例,其演奏境界可谓至少经历过三次升华,上了三个台阶:第一次,20世纪 70年代,她对该曲目的“文本”解读表现为“无家可归、有怨难诉”“纤夫苦难生活”“舞蹈史诗《东方红》中的旧社会买卖小女孩”三种情景;第二次,2000年,她赴美录制同名专辑,感慨中说道“内心痛彻肺腑,很长时间都浑身颤抖,无法平静,我超越了自己”;第三次,2008年,她对曲目的理解转化为诗篇,即“江水呜咽,凄厉声声,夫君归啊,泪祭亡魂……”[24]显然,闵先生对该曲目的认知经历了“模拟原创—忘却原创—自我再创”的转变。她随着时间的推移逐步突破了曲作者原设的框架,以听觉符号的形式融入并强调了二度创作中的自我感悟。

从学理层面看,无论横向维度之参照抑或纵向维度之比对,传播符号的塑形均基于“浅层—深层”的结构互转机制而实现,从而在复杂的逻辑体系中呈现出内容与形式的统一关系。这种兼有共时性和历时性的符号解码不仅揭示了个体艺术生命的成长轨迹,更为传统艺术符号的当代转译提供了范式参照。我们若要为“闵式”音响资料抽离出一条传播符号的动态建构链,即可由上述认知和感悟去反观闵先生的个体行为及其结果的诸多方面。尤其是考虑到随着她的技法操作从模拟式(拘谨性)不断向创作式(自由性)漂移,与之相应的声音表征也为之改变,应该说以此为基的符号“能指”要素对“所指”层面的隐喻的体现也逐渐趋于丰富。正如苏珊·朗格(Susanne K. Langer)所说:“在一个富于表现力的符号中,符号的意义弥漫于整个结构之间,因为那种结构的每一链结都是它所传达的思想的链结。而这一意义(更确切地说,是非推理性符号的意义,即有生命力的内涵)则是这一符号形式的内容,可以说它与符号形式一起诉诸知觉。”[25]

三、“闵式”二胡传播符号之学术反思

回顾学界研究闵惠芬二胡艺术的历史脉络,可以说它呈现出了一种学理主脉和支脉都不断延伸的发展态势。然而,在提倡“学术新质生产力”的时代潮流中,我们还要力求在研究中不断发现新材料,采用新视角,提出新观点,总结新方法,开拓新维度,引领新范式——这就需要我们在审视中找到一些带有先见性、突破性的基点。尤其是在学术范式交叉融合的转型背景下,应该说,一种“声学图谱—传播符号—文化内涵”三维交互的研究模型亟待构建。下面择要稍作展开。

(一)音响材料之聚合应用

结构主义语言学中存在一对概念——“语言”和“言语”:语言指的是话语的语法和结构,在音乐领域中则指乐理法则以及音乐文化的结构;言语指的是人类谈话的具体内容,在音乐领域中则指具体的演唱(奏)等活动。[26] 以此侧观,要提炼“闵式”音乐语言的构成机理,就无法脱离对“闵式”音乐言语的系统化整理、分析和归纳。同时,若把这里的对音乐言语的探讨看作对器乐演奏艺术的听觉符号的建构,其关注对象就更有必要投向显性声音表征元素的主体部分,以利于在对音响材料的声学研究中实现“听觉—视觉”感官形式的接续转换。

在听觉符号的认知图式中,对音响材料之观测的细枝末节越多,就越能保证理论分析的原本性和纯正性。特别是在认知最小单位的声音元素时,若允许以可视化为主的具象分析手段和以数据统计为主的定量分析手段介入,将在方法论层面上增强理性主义、实证主义的“加持”。在把声学、语音学软件应用到“闵式”二胡传播符号的研究中时,需要聚合闵先生已录制的传统曲目、现代曲目、流行歌曲等诸类内容的音频或视频资料,并着重考察她以民歌、戏曲、器乐为基础而创作、移植、改编的大量作品。同时,如果结合美国文化学家约翰·费斯克(John Fiske)的观点“代码依靠惯例或规则进行组合操作,它们的基本单位是符号,都体现某种可确认的社会或传播功能”[27]来看,我们有必要对此建构一个以图像为载体的“声音编码 +文化凝缩”系统,以通过符码转换机制完成声音解码、本意复位与文化传播。当然,任何对个体或群体的声响可视化对比分析,均不能忽视“以人为本”,也就是不能忽视人的实际听感和心理反应。换言之,在以数据为先导的符号建构和解读中,不能忘记结合文本阐释和人体感知之间存在的那种依附、呼应关系,而是要建立 “理性—感性”彼此兼顾的双维度研究理念。

(二)多元视角之互渗耦合

从本文所采用的将传播符号学与音乐声学相结合的视角来看,“闵式”二胡传播符号的建构,绝非一个局限于自然或人文或社会领域的特定学科的论题——在本质上说,它应该成为一个关涉多模态符码系统的跨学科意义生产场域。这个符号系统(或说体系)要突破传统的单一学科的边界,形成以“编码—传输—解码”为核心机制的传播链条。其中,位于编码端的声学参数通过可视化手段被转译为音乐符号,而符号会在传输层表现出形象化的能指与意涵化的所指,又在解码端通过受众群体的审美惯习去重构符号的所指。因此,“闵式”二胡传播符号研究不仅需要音乐表演学的有力支撑,还要针对具体研究的问题在指向上的偏重,广泛融入来自传播符号学、音乐声学,甚至是音乐史学、音乐形态学、音乐美学、音乐社会学、音乐心理学、音乐人类学等学科的理念,以跨学科的举措打破学科之间的界线和藩篱,以“学科共同体”的俯瞰视角实现对某种定向论题的整体性审视和观照。

可见,在当今学科大融合的背景下,“闵式”音响资料研究的态势不仅是视角多元的,更是讲究范式重构的。事实上,无论是在关于演奏技法、“声腔化”、美学思想等的专题性研究中,还是在围绕“闵惠芬现象”、“闵惠芬时代”、“闵式”二胡传播符号等的带有姓名指代和问题指向性质的研究中,音响材料都是展开话题时一个不可忽略的支点。此外,转喻和隐喻作为一类语言学修辞手法,可以在听觉符号的建构中成为描述声音表征、阐述抽象概念的扩展手段,使始源域和目标域之间形成彼此映射、互动的密切关系,从而为建立受主体认知影响的概念的结构及意义提供一种互通渠道。把“闵式”二胡传播符号放置于更宽泛和更宏大的历史、社会文化背景下予以学术凝视,无疑有利于更加全面地把握声响与技法、技法与人物、人物与文化的互寓关系。

小结

综上,基于音响资料阐释的“闵式”二胡传播符号研究,具备开展系统性建构的学术空间——我们可将其描述为一种以闵惠芬二胡演奏的声音特质、音乐形象、审美意蕴为核心要素的,对发生在传播中的意义的感知。同时,结合音乐声学的视角,又可建构一个以图像为载体的“声音编码+文化凝缩”系统,并通过符码转换机制完成声音解码、本意复位与文化传播。在对相应的概念谱系、机制要素、逻辑体系进行思考与磋议之后,或可得到以下四点结论。

第一,就“闵式”二胡传播符号的“能指”层面而言,无论是前置性游离音高、模拟性音色,还是伸缩性音值、瞬变性音强,独特声响的自然属性都是显在的编码因子。对时段性“动态音响”的剪切和瞬时性“静态音素”的拼贴,都可以成为符号编码和解码的必要举措。

第二,就“闵式”二胡传播符号的“所指”层面而言,声音信号在社会象征、文化语境方面具有某种特定的符号意义。把“闵式”二胡传播符号的个体单元以还原、复位的形式嵌入到其所属的文化语境后,可在有“母体”性质的历史、社会环境中更好地把握其带有时代性、民族性、地域性的音响价值和意义。

第三,声学图谱以其量化的方式,理智有序地摹写了非实体的声音组织结构,图像化地再现了作为符号本体的音响材料的一种符号喻体。“闵式”二胡传播符号也完全能以视觉转喻的形式完成其编码、解码程序,而声学图谱将在其间成为一处连接着多个学术端点的互寓中枢。

第四,在把对一类符号的整体认知放置于特定时空中之后,历时、共时的双重维度即会为窥探这类符号的变化轨迹提供隐在坐标。“闵式”二胡传播符号既能在“横轴”上凸显“闵式”二胡艺术风格独成一派的现象,也能在“纵轴”上刻画出其演奏技法的蜕变历程。这两个维度上的传播符号塑形,均是基于“浅层—深层”结构互转机制而出现的,从而在复杂的逻辑体系中呈现出内容与形式的统一关系。

当然,尽管“闵式”二胡传播符号为技法样态、声音表征、文化隐喻之间的互视关系提供了一块“学术透镜”,但此间仍有不少方面的话题尚待学者反思,比如音响材料之聚合应用、多元视角之互渗耦合等。为了在人文类、社会类、自然类学科的多维交互中推进对闵惠芬二胡艺术传播的理论研究,相关人士仍须以多模态的审视方式和互联互构的学术思维不断对此予以再认识。

注释

[1] 该数据来自闵惠芬艺术研究中心的最新统计。详情参见张丽:《弦歌不辍 芳华灼灼——第二届“闵惠芬艺术周”述评》,《人民音乐》2023年第12期。

[2] 赵毅衡:《重新定义符号与符号学》,《国际新闻界》2013年第6期。

[3] 下文会对将听觉表征层要素作此归纳的具体缘由有所阐述。

[4] 修金堂:《音乐形象说》,《音乐研究》1998年第1期。

[5] [瑞士]费尔迪南·德·索绪尔:《普通语言学教程》,高名凯译,岑麒祥、叶蜚声校注,商务印书馆1999年版,第102页。

[6] [芬]埃罗·塔拉斯蒂:《音乐符号学理论》,黄汉华译,上海音乐学院出版社2017年版,第71页。

[7] 参见张静轩:《音乐符号学视角下的中国传统民间音乐研究——以青海花儿为例》,《青海民族大学学报(社会科学版)》2021年第1期。

[8] 黄汉华:《音乐作品存在方式及意义之符号学思考》,《音乐研究》2005年第4期。

[9] 侯太勇:《史学视角下的“二胡演奏声腔化”》,《中央音乐学院学报》2016年第2期。

[10] 参见罗钢、刘象愚主编《文化研究读本》,中国社会科学出版社2000年版,第345页。

[11] 沈洽:《音腔论》,《中央音乐学院学报》1982年第4期。

[12] 张超:《音腔的图像生成——黔东南侗族牛腿琴“技法母语”的可视化分析》,《中央音乐学院学报》2023年第3期。

[13] 黄汉华:《文化阐释系统中的音乐符号的意义彰显》,《音乐艺术(上海音乐学院学报)》2004年第1期。

[14] 参见罗钢、刘象愚主编《文化研究读本》,中国社会科学出版社2000年版,第348页。

[15] 庄元:《当代中国音乐声学研究述要》,《中国音乐学》2005年第2期。

[16] Charles Sanders Peirce,Collected Papers(Cambridge,MA:Harvard University Press,1932),p.531.

[17] GMAS是“通用音乐分析系统”(General Music Analysis System)的缩写。该软件由韩宝强先生主持研发,仅支持Windows操作系统使用,当前采用版本为1999年的2.0版,适用于乐器及人声音色、律制等内容的分析。详情参见张超:《音腔的图像生成——黔东南侗族牛腿琴“技法母语”的可视化分析》,《中央音乐学院学报》2023年第3期。

[18] Vmus.net音乐表演可视化分析在线平台主要由杨健先生及其团队工程师共同设计开发,2014年上线1.1版,2021年初上线2.0测试版。详情参见张超:《音腔的图像生成——黔东南侗族牛腿琴“技法母语”的可视化分析》,《中央音乐学院学报》2023年第3期。

[19] 冯勇:《音乐频谱分析与频谱分析软件》,《音乐传播》2013年第3期。

[20] 黄汉华:《音乐互文性问题之探讨》,《音乐研究》2007年第3期。

[21] 详见王钇人:《二胡曲〈江河水〉两种演奏版本比较研究》,硕士学位论文,南京艺术学院,2013年。韩静:《二胡曲〈江河水〉的谱本与演奏版本比较》,硕士学位论文,武汉音乐学院,2013年。陈玥:《二胡曲〈江河水〉不同演奏版本的对比研究》,硕士学位论文,聊城大学,2017年。李敬宜:《二胡曲〈江河水〉三种演奏版本的对比研究》,硕士学位论文,山东大学,2022年。

[22] 兹举几例。陶亮:《二胡曲〈二泉映月〉演奏版本研究》,硕士学位论文,武汉音乐学院,2014年。包艺冰:《二胡名曲〈二泉映月〉四种演奏版本分析》,硕士学位论文,中央音乐学院,2016年。邢静容:《二胡叙事曲〈新婚别〉三种演奏处理的对比研究》,硕士学位论文,河南大学,2023年。史心怡:《二胡协奏曲〈长城随想——关山行〉演奏特征比较研究——以闵惠芬、宋飞、于红梅演奏为例》,硕士学位论文,山西师范大学,2023年。刘华:《二胡协奏曲〈长城随想〉第三乐章演奏版本对比研究》,硕士学位论文,山东大学,2024年。李芸:《“海湾遗珠弦舞新潮”:二胡改编曲〈寒鸦戏水〉不同演奏版本的分析及思考》,硕士学位论文,星海音乐学院,2021年。

[23] 黄汉华:《音乐互文性问题之探讨》,《音乐研究》2007年第3期。

[24] 参见张丽:《闵惠芬二度创作初探》,博士学位论文,南京艺术学院,2010年,第55页。

[25] [美]苏珊·朗格:《情感与形式》,刘大基、傅志强、周发祥译,中国社会科学出版社1986年版,第63页。

[26] 魏琳琳:《音乐符号学》,《民族艺术》2023年第2期。

[27] [美]约翰·费斯克:《传播研究导论:过程与符号》,许静译,北京大学出版社2008年版,第55-56页。

作者简介:

张超,周口师范学院副教授,河南师范大学外聘硕导,音乐哲学博士,主要研究方向为乐器学和音乐声学。

基金项目:

本文系河南省高校人文社会科学研究项目“闵惠芬音响资料的声学测量与图谱可视化研究”(编号:2025-ZZJH-345)、河南省哲学社会科学规划项目“地方高校助力河南音乐产业发展路径研究”(编号:2022BYS051)的阶段性成果。