一、技术与市场概况

在文艺舞台上,各种乐器均需配备拾音用的传声器,亦称话筒,它还需要与支撑架子配合使用。例如二胡独奏表演,往往需要在乐手二胡前后设置2台传声器。在传声器的使用方法上,一般要求传声器对准声源(二胡)中心保持约20厘米左右的距离。如果距离太远了声源信号衰减,背景噪声电平增大,会影响拾音效果。对演奏者来讲,既要诠释乐曲情感,又要展示个人演奏风格,又不能有失拾音效果,这样的要求确实太难以兼顾了。

无距离拾音,为笔者所提。它属于一种相对抽象概念。其做法在某种乐器上设置装卸方便的拾音系统,让演奏者摆脱传声器和架子所带来的拘束和繁琐。这也是众多乐手与乐队期盼的市场需求。本人和同事都是音乐爱好者,是乐手,又是音乐数字设备制造者,对于上述的兴趣亮点,我们已蕴酝和研制了一段时间。今天就胡琴类无距离拾音课题,诚心与业内同仁和广大乐手商榷探讨,以博众家之长。

近年来,一种用于民乐的无距离拾音器面市了。这是一种一件多用的产品,即可用在二胡、琵琶、古筝,扬琴等乐器上。它是用双面胶将蜂鸣片粘贴在乐器某一振动明显的部位上面。在拾音系统处理和产品使用上倒也很方便。它成本较低,整机售价约在100元左右,目前国内外所产的蜂鸣片,谐振频率都很高,约在4.5KHZ左右。我们也曾深入研究过,但在样品演示中却难以克服它的擦弦声和敲击声,同时它的乐音保真度也难以调制,终究因二胡独具魅力的民族音色难以实现,故暂停了对蜂鸣片作为民乐拾音器的研发工作。

二、运用声学理论,开拓创新思维

动圈式传声器,正常是由空气振动传导声音的。但它还有另外一种能量产生传导,那就是固体振动。当手接触或轻拍传声器时,也会发出声音,这就形成两种可以传导的能量。如果将这两种“能量”同时运用在拾音器上,属于一种新的设计方案。

距离拾音系统的拾音主体,是准备设计在胡琴皮膜部位上的,这就形成了一种接触式结构,设计方案是否可行?必须从理论和实践中认知接触式动圈传声器拾音振动的规律。经多次深入研究与实验得出了如下结论:中低频段靠固体传导振动,中高频段则主要靠空气传导振动。这就说明了我们的设计方案是科学的。

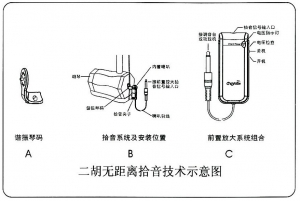

首先介绍谐振琴码,请见示意图A。二胡的琴码在某种意义上是决定其音色、音质和音量的关键部件,同时就各人的审美观和艺术品味的不同,对琴码的材质与造型要求略有差异。通常情况下,琴码大多用松木和枫木制成,造型结构基本相同。笔者对松木、枫木与PC聚碳酸酯进行分析比较,也有相近之处。PC是碳氢氧C—H—0高聚化合物,是属于无毒无味的环保塑料,它具有稳定的柔韧性和耐高低温不变形的物理性能。用它制成的琴码与木琴码两种完全相同结构,经试琴测试比较,其效果优劣难分,PC谐振琴码比常用的木琴码多设置了一个谐振圆片。

示意图B为拾音夹子,其夹头内侧设置一只微型的动圈式喇叭一构成了接触式动圈传声器。目前,如像MP3用的耳机喇叭,是一个良好的动圈式电声元件,它不仅体积小(直径为14.8毫米),而且频响范围宽(20~20000Hz),具有失真小、灵敏度高、频响特性好等优点。这种接触式动圈传声器,它拾音的最大的特点是,将谐振琴码的自身固体振动和琴桶及琴桶皮膜的空气振动,形成双重作用推动喇叭的动圈盆体,由磁场中的“动图”产生较强的乐音基波和谐波信号输出,此信号接入前置放大器后接入调音台调制后接功率放大器,这样便完成了胡琴无距离拾音的系统工作。

三、设计与应用过程中一些细节和考量

1.琴码设计中的背景技术:胡琴乐器声能振动辐射主要在琴桶皮膜和琴桶窗花二个方面,琴桶皮膜振动基本为中高频:而琴桶窗花辐射的频率较低,但低频有绕射和穿透力,拾音夹中的喇叭同时也能够接收到它的低频乐音。

2.在胡琴装好谐振琴码后,即装上拾音器夹子,进行调弦定音,这时的拾音系统已修正了胡琴的基波和谐波即基音和泛音的综合波形,有效消除了噪音和背景杂音,提高了乐音的纯度。

四、笔者心愿点点

为弘扬民族音乐文化艺术做点贡献,真诚希望与业内同仁和广大乐手携起手来,共同开发更好的民乐拾音器。