本文刊载于《音乐文化研究》2024年第1期,第124-134页

内容提要:二胡的练习模式从“口传心授”到练习曲集的诞生、发展和应用,是刘天华等人发起的“国乐改进”中出现的重要转变。文章基于早期的时代背景,立足于二胡练习曲的史料收集整理,围绕早期练习曲教材发展过程、代表著作分析及理论现实意义,对早期的二胡练习曲发展进行初步探析,并对其间出现的现象和问题进行溯源和思考。

关键词:二胡;练习曲;国乐改进;刘天华

作者简介:陈依茹(1999-)女,杭州师范大学音乐学院硕士研究生(杭州,311121);马学文(1981-),男,杭州师范大学音乐学院教授、博士生导师(杭州,311121)。

项目基金:本文为2020年国家社科基金艺术学项目“中国五声性调式和声理论学理来源及发展脉络研究”(项目编号:20BD052)的阶段性成果。

20世纪初,在“五四”文化的热潮下,早期的音乐家和教育家们借鉴西方音乐教育体系,开创了中国音乐教育史的新篇章。我国著名的教育家、革命家、“美育引领者”蔡元培,就是这一时期的核心人物之一,他“思想自由,兼容并包”的主张深深影响着音乐艺术改革的走向。1919年,蔡元培所任校长的北京大学专门成立了“音乐研究会”,该会后改名为音乐传习所。“1922年刘天华赴北京,任教于北京大学音乐传习所,是年秋又任教于女子高等师范学校音乐系”。[1]1927年北洋政府下令停办音乐传习所,同年失业的刘天华又创立了国乐改进社,该社的核心思想正如他在《国乐改进社的缘起》一文中所说:“一国的文化,也断然不是抄袭些别人的皮毛就可以算数的,反过来说,也不是死守老法,固执己见,就可以算数的,必须一方面采取本固有的精粹,一方面容纳外来的潮流,从东西调和与合作之中,打出一条新路来,然后才能说得到‘进步’两个字。”因此,国乐改革作为这一时期的重点发展对象,在刘天华等人的带领下逐步走上正轨。二胡作为国乐改革的突破口,从一件不被看重的“流浪”乐器发展至如今可以独当一面的独奏乐器,经历了数代人的传承和创新。为何称二胡为“流浪”乐器?“就艺术的积累而言,二胡在千年的‘形成期’中,并没有形成丰富的演奏曲目,在演奏技术、艺术理论方面也没有形成独立的体系”[2],大多数时候是作为各种地方戏曲的伴奏乐器存在的,因此也可以说是一件流浪于其他艺术形式中的乐器。在这一发展至独奏乐器的过程中,必不可少的是关于二胡乐曲与技巧的练习曲,而在早期关于二胡练习曲的训练多是“以曲代练”或是“口传心授”的模式。

20世纪初的二胡练习曲,是在西方的教育体系冲击下产生的一种提高专业技能的乐曲,最开始大多是在乐曲的学习与练习中展开训练的,也就是上文所说的“以曲代练”,又或是像我国的古琴艺术那般,用减字谱或是文字谱记录指法和按弦位置,其他大部分依靠老师的“口传心授”来掌握演奏技巧。后来国乐先辈们结合西方的音乐理论与教育体系,从创作、记谱、演奏技法等方面着手,逐步打破这些旧式的训练方法并专设了练习曲板块。其中,以刘天华[3]创作的47首二胡练习曲为代表,后又有刘天华学脉的师生们对前人经验的补充创新,融入了更多新的元素,由此迈出了国乐改革中关于二胡练习曲的一大步。与此同时,出现了一系列的现象和问题,例如,本文针对的1919—1966年这一时期的二胡练习曲,并没有像早期西方钢琴、小提琴等乐器的练习曲那样,有一套成熟的练习体系可以沿用至如今的教学与实践中,或许是受到时代背景、环境,以及各种艺术思潮等因素的影响?基于这些现象和问题,我们通过对该时期二胡艺术的历史考察,以及对周少梅[4]、刘天华、陈振铎[5]、张韶[6]等音乐家关于二胡练习曲的一手资料及相关文献的归纳整理,探索它们出现的原因及意义,以期有助于二胡习奏者们了解早期二胡练习曲的建构历程及其教材的发展特点。

一、早期练习曲教材发展过程及代表性著作特点分析

早期的国乐教学模式多以“口传心授”为主,用来练习的曲谱和教材最初是老师上课时所用的讲义,因此是零零散散地存在,直到刘天华47首练习曲的面世后,才逐渐有了一套专设练习曲的科学体系应用于教学之中。目前学界大多认为刘天华的47首练习曲是诞生的第一批二胡练习曲,然而在这47首练习曲形成之前,还有周少梅出版的三册《国乐讲义》,刘天华的这47首练习曲在形成过程中受到了这三册《国乐讲义》的影响。下面通过整理周少梅至刘天华的两部练习曲集,与刘天华的两代弟子中具有代表性的两部练习曲集(见表1),对二胡练习曲教材的发展过程展开阐述。

表1 四部早期代表性二胡练习曲集

通过整理表1资料可知,二胡教材的发展是循序渐进的:周少梅三册《国乐讲义》的记谱“均采用工尺谱与简谱对照竖写而成,两旁标以长短不一的竖线及各种板眼符号”[7],“图示与乐曲并重”[8]。刘天华的47首练习曲,在《刘天华先生纪念册》中沿用周少梅的记谱方式,在图示与乐曲并重特点的基础上,增加了音乐符号(如速度、力度、弓法等)、左右手技巧练习、各调音阶练习等,个别练习曲还附加了分解练习和文字解析,逐渐形成了一种系统化的练习曲创作体系。陈振铎、储师竹[9]等刘天华的第一代传人,则是在刘天华47首练习曲的基础上进行加工拓展,比如更清晰明了地呈现二胡的音位图,增加了二胡练习曲的取材范围等。张韶、俞鹏等刘天华的第二代传人,在前人的基础上提高了二胡练习曲教材的应用性、科学性、多元性,引入了针对单项技巧的练习,增加了新的调式练习,为练习曲拟定了标题,让习奏者能够将练习曲中熟练的技巧运用到有相对应技巧的乐曲中,从音乐本身出发进行有目的地练习。

(一)从《国乐讲义》到刘天华47首二胡练习曲

早在明清时期,二胡作为胡琴类乐器的代表,其主要功用是为戏曲、说唱、歌舞伴奏,以及参与某些小型传统乐队、民间乐队的合奏,[10]又由于其突出的旋律性音色特点,在合奏中通常是作为主奏乐器,如丝竹乐、弦索乐、鼓吹乐等。但二胡很少以独奏表演的形式出现,在演奏技术、艺术理论和教育方面也没有形成独立的科学体系,多以“口传心授”或“世代相传”的方式流传,因此也衍生出许多不同的二胡形制、派别、技巧等。

我国近代卓越的二胡、琵琶演奏家和教育家周少梅,就是这种流传方式的早期代表人物。他自幼跟随其父周静梅学习二胡等乐器,继承了先辈创设的“顾山丝竹社”,新翻了《虞舜熏风曲》等古曲,并率先改革了二胡的形制,如把琴杆的长度加长,把琴筒的尺寸加大等,将二胡的把位指法变换运用到上、中、下三个部分,使其音量、音色、音域范围等得以拓展。周少梅作为早期二胡艺术的重要传播者,他所作的《国乐讲义》共分为三册:《乐乐集》[11]《国乐谱》[12]《戏曲谱》[13](见图1-3)。这三册《国乐讲义》已然具备了一本二胡教材应有的基本理论和曲谱部分两大板块,对后世的二胡教材及练习曲的创编具有很大的借鉴作用,也可视作是二胡教材的萌芽。但这本讲义只是周少梅上音乐课时所用,因此这本讲义具有较强的自发性。

图1 《乐乐集》

图2 《国乐谱》

图3 《戏曲谱》

1917年刘天华曾向周少梅学习二胡和琵琶[14]。“五四事件”引发的新文化运动,使中国的音乐迎来了新的转折点。前文已述及,1922年创立的北京大学音乐传习所,邀请刘天华来担任国乐导师,首次开设了二胡专业课程。刘天华继承了周少梅的乐曲改编和乐器形制改良,这对他后来国乐改进社的创办思路有着直接影响。1927年刘天华等人以“中西调和”为核心思想,在北京成立了国乐改进社,构建出一套国乐的教学传播体系。此后,刘天华又培养出了许多优秀的二胡音乐家,如陈振铎、蒋风之、储师竹等,使他的二胡艺术得以流传,这些二胡音乐家也发表了众多关于二胡的乐曲、练习曲和文章著作,对二胡艺术的传承与发展起到了至关重要的作用。

刘天华的47首二胡练习曲,是中国音乐史上产生的第一批二胡练习曲。与周少梅关于二胡练习曲的理念不同的是,刘天华参考借鉴了西方的音乐理论体系并与中国的传统音乐体系相结合,如采用了小提琴、古琴等乐器的演奏技巧、指法、记谱法等,旨在完成以中国传统音乐为主体,以西方音乐理论为辅助的中西合璧。刘天华逝世一年后,即1933年,刘复编著了《刘天华先生纪念册》(国立中央研究院历史语言研究所出版),这是最早正式出版的完整记录刘天华所有作品的一本著作,全书用工尺谱记谱。后刘育和(刘天华之女)编著的《刘天华创作曲集》(音乐出版社1954年出版)使用简谱记谱。下面对47首练习曲的特点进行分析。

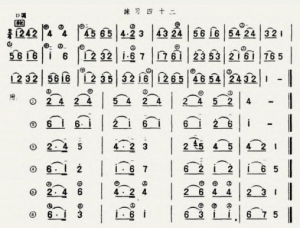

谱例1 刘天华47首练习曲 附加练习

其一,整体结构短小精悍、简单易懂,稍难的练习曲会有附加的分解练习。以练习四十二(见谱例1)为例,这首练习曲是关于换把的练习,它既有一首完整的练习曲,又附有六条四个小节的练习,对这首练习曲进行分解练习,以达到精准换把的练习目的。这首《换把练习》[15]一直到如今的初级二胡考级曲目中还经常出现。

其二,由几个基础调式的练习出发,每增加新的调式会附上音位图。前二十二首均为D调的练习,第二十三首至第四十四首为D调与G调的穿插练习,最后三首为F调的练习。初学二胡与学习钢琴不同,一般会从D调的指法开始学起,再是G调和F调,从一把位到二把位再到三把位,依次学习,直到现在,大多数二胡教师也是按照这一教学思路对学生进行启蒙教学。刘天华在创作每个新调式的练习曲时,也是按照这个顺序,依次创作,循序渐进,既有针对一个把位的练习,又有多个把位的综合练习,使二胡习奏者能够准确把握每个把位的指距和音准。

其三,在技巧内容上中西结合,借鉴了西方练习曲的编排体系和其他乐器的演奏技巧,如小提琴、古琴等。鉴于刘天华有学习小提琴及西方音乐理论的基础,这47首练习曲的内容多多少少也受到了西方音乐体系的影响,通常可分为运弓及弓法练习、换把练习、指法练习三个方面:运弓及弓法练习包括分弓、连弓、顿弓、保持弓、休止符;换把练习包括同指换把、异指换把、空弦换把、中把位练习;指法练习包括揉弦、滑音、颤音、第四指练习。[16]笔者查阅了H.E.开塞(Heinrich Ernst Kayser,1815-1888)所作的小提琴练习曲集,即1961年11月在北京人民音乐出版社出版的《开塞小提琴练习曲36首》[(美)卡特尔(B.Cutter)编,祁尔士译],发现刘天华47首练习曲中的部分技法,借鉴了小提琴练习曲中的短弓、连弓、颤弓、换把、弓段运用等技法,来创编二胡练习曲的体系,这一特点在刘天华的十首创作乐曲中尤其突出,如《光明行》中的大段落颤弓、《空山鸟语》中的分解和弦、《烛影摇红》中的三拍子舞曲节奏等。除了学习小提琴和西方音乐理论外,他还借鉴了其他多种乐器,如古琴、琵琶等,如47首练习曲中多次使用到古琴减字谱记谱中的符号和名词,如练习一中的“均用散音”、练习二十七中的“绰”、练习三十中的“吟”等。

综上所述,从《国乐讲义》到47首练习曲的诞生,改变了传统“以曲代功”[17]的练习模式,在吸收借鉴西方音乐教学体系的基础上,初步形成了较为科学的中国化练习体系,个别练习曲沿用至今,指明了后世二胡练习曲发展的方向,并树立了“国乐改进”的长远目标。

同期,与周少梅、刘天华并驾齐驱的还有民间的两位盲人艺术家。一位是华彦钧[18],由他创作、演奏的器乐曲较多,只可惜在他病逝前被抢救下来的作品仅剩6首,也就是1950年前后杨荫浏、曹安和到无锡录下的3首琵琶曲和3首二胡曲。另一位是孙文明[19],他共创作了11首二胡曲,并在演奏中采用了许多特殊的定弦,如八度定弦,更有不用千斤和双马尾双弦演奏法等独特的技法,运用不同把位与空弦的对比,从而产生独特的演奏效果。与周少梅、刘天华不同的是,这两位盲人艺术家的音乐是扎根民间的,所以没有系统地创作一些有利于技巧练习的练习曲,但他们的作品同样都蕴含着丰厚的民族神韵。

(二)刘天华学脉的练习曲传承与革新

从周少梅到刘天华,二胡教材对练习曲的定位从“以曲代练”转变为“专门板块”,并配有相应的文字介绍,这是对二胡练习曲的创新。在接下来的发展中,陈振铎、张韶等人秉承着刘天华的“国乐改进”理念,并在其基础上拓展延伸、创新发展。

1.从工尺谱到简谱记谱的转变

早期的二胡教材大多使用工尺谱记谱,如《国乐讲义》和《刘天华先生纪念册》等。后来简谱在中国开始普及,其简单易学、方便转调、书写简洁的特点,使它迅速应用于早期的音乐教育之中。对于二胡这类单旋律的乐器来说,使用简谱记谱,能使教学和演奏更简洁明了,有助于提高学习效率、加快传播速度。

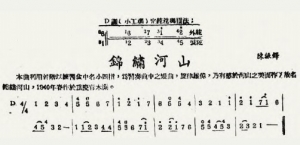

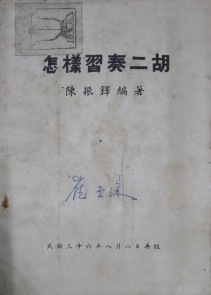

陈振铎的《怎样习奏二胡》(见图4)[20],就是首次用简谱记谱的一本曲集,它最早以文章的形式发表在国民政府教育部音乐教育委员会会刊《乐风》上,真正作为二胡教材编撰出版是在1945年,且于1947年又改编出版了一册。不断更新出版的《怎样习奏二胡》,体现了陈振铎在教学中不断思考,而逐步形成一套他自己独有的二胡教学体系。

这本习奏曲集的乐曲部分占了全书三分之二的篇幅,共收录25首乐曲,凡是遇到新调的训练都会附上音位图(见图5),这里的音位图与刘天华的47首练习曲中的音位图有所不同,是工尺谱与简谱的结合。陈振铎在练习中多强调运弓对二胡力度体现、快慢结合、情感表现的重要性,并用大量的乐曲来进行全面训练,既普及了二胡艺术的教育,又提升了学生学习二胡时的兴趣,注重基础性训练,使二胡习奏者能迅速从初学阶段发展到乐曲演奏。这些小乐曲大部分是陈振铎自己创作的,部分曲目沿用至今,如《山村初晓》《田园春色》[21]《芭蕉叶雨》《明月流溪》等。

图4 《怎样习奏二胡》封面

图5 《怎样习奏二胡》音位图

汤斯惟在2020年发表的《陈振铎二胡教材的编撰探析——从〈怎样习奏二胡〉到〈二胡演奏法〉》一文中,对其史料和作者做了深入的研究,但有待商榷的是,该文摘要所说的“特别是由他编撰出版的《怎样习奏二胡》,更是开中国二胡教育之先河,成为中国近现代音乐史上第一本二胡教材”。基于上文对周少梅与刘天华的二胡教材分析,周少梅讲义和1933年出版的《刘天华先生纪念册》等,均早于陈振铎的这本《怎样习奏二胡》。因此,中国近现代音乐史上的二胡教材应追溯至周少梅时期。《怎样习奏二胡》是陈振铎在自我创新的基础上,结合刘天华的“国乐改进”理念并总结十多年来的演奏、创作和教学亲身经历而写出的一部关于二胡演奏和理论的专著,虽不是第一本二胡教材,但它仍具有里程碑式的先锋作用和历史意义。

2.练习曲与乐曲的组合运用

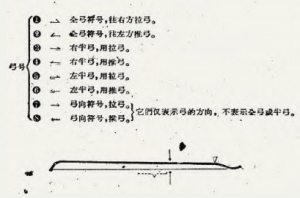

张韶作为储师竹的学生,传承了刘天华一脉的二胡艺术,并在储师竹对于先前二胡基础教程补充说明的基础上,完成了《二胡广播讲座》(见图6)这一系统的二胡练习曲集。该曲集于1959年3月由上海文艺出版社出版,是民族音乐教材的典范和重要参考书目,其内容分为练习曲、文字与独奏曲三个部分。练习曲板块共有十二个专题:前七个专题是从不同的调式出发来编排练习曲和相对应的乐曲,第八个专题是切弦的专门练习,第九个专题为转调的专门练习,第十个专题是泛音的基本练习,第十一个专题是各种技巧的练习,第十二个专题是小曲的练习。第一个专题中对弓段的运用进行详细标记(见图7),细化了运弓的部位和弓法,使习奏者对谱面有更加直观的了解。除了第八个专题只有一首练习曲和第十二个专题只有乐曲外,其他每个专题既有基础的练习曲,也有相对应的乐曲,凸显了二胡练习曲的音乐性。

图6 《二胡广播讲座》封面

图7 《二胡广播讲座》中弓段运用标记

这本练习曲集从结合民族民间乐曲的角度广泛吸收南北各派曲风,并首创了二胡技术体系化、科学化的理论,标明了练习曲对应的是何种技巧训练,分区块与乐曲进行结合编排,并且完善和发展了刘天华二胡学派,是比较贴近现代二胡练习曲集创作编排模式的一本著作。他对二胡演奏技巧中调性、音阶、运弓、颤弓等常不被作为单独训练的部分进行单项分类,并加以创新和延伸,使得二胡训练更具针对性,极大地促进了二胡练习曲在内容上的规范性和系统化。

以上列举的几位音乐家都是早期二胡艺术发展历史脉络中的核心人物,他们的练习曲集也具有一定的代表性。除此之外,还有一些其他类别的练习曲,如俞鹏《南胡创作曲集》(1946年版)中的“武曲”曲风,即用特殊风格的高难度乐曲来代替练习;甘涛《二胡的音准问题》(1985年出版),则是只用文论来说明习奏二胡的要点等。从整体上看,早期的二胡艺术家们分别从音乐的理念、创作、教育三个方面着手,开二胡练习曲、独奏曲和中西结合改进国乐的先河,改变了民族音乐的现状,从国乐出发拓宽大众的视野,一步步使二胡登上高雅舞台并成为如今可以作为独奏表演的乐器。从早期二胡练习曲的发展与建构历程来说,刘天华与他的学生们所创作的二胡习奏作品与著作,无疑具有历史性的影响。

二、理论意义与现实意义

早期的二胡练习曲教材虽然还未涉及多元化的音乐,如训练各民族风格的练习曲或是高难度的技巧性练习等,但是在前人的不断创新下,还是初步形成了一套科学化、系统化的练习曲体系。形成这种体系的原因是多方面的,可以从创作、教学和演奏三个方面来观察其成因及其理论现实意义。

(一)创作——中体西用,二元对应

“练习曲(etude,study)为练习某种乐器演奏或嗓音演唱技术所作的乐曲。每首练习曲常专用于练习一两种特定的技术或表现手法,以达到某种教学目的”。[22]这是《音乐百科词典》对于练习曲的解释,其表达的含义可以理解为练习曲本质上还是一首乐曲,不仅需要有熟练的技术也需要有音乐的内涵。早期练习曲的内容,以中国传统音乐为主体,以西式音乐理论为辅助,其体系逐渐从传统的以曲代练到练习曲独立再到练习曲与乐曲相结合的模式,这正是早期艺术家们从意识到练习曲的重要性至关注音乐内涵的过程。以上的种种练习曲改革,也对应了“清代末年,西潮东来之际,张之洞提出的‘中体西用’这个口号”[23]。在“五四”时代的新与旧、红与黑的“双簧戏”中,这一口号被守旧者和革新者用不同的方法对待:“守旧者希望以这个口号(中体西用)抵挡一阵子,至少不要让祖宗创下的‘体’败在自己这一代人手上;革新者则希望以‘用’为突破口,最终会走到‘体’的改变。”[24]刘天华一派的革新者就是以“用”为突破口,秉承着由梁启超代为起草的《奏拟京师大学堂章程》提出的大学堂“中学为体,西学为用,中西并用,观其会通”的办学方针,开展了系列“国乐改进”活动。这也是刘天华二胡学派的音乐家、教育家们一直坚持着的改革理念。从哲学思维的视角来看,早期二胡练习曲的发展革新和刘天华的“国乐改进”理念,都包含着一种“二元对应”的理念,即发现中乐与西乐的共通之处,并在某些音乐理论和创作技法上相互借鉴融合,揭示了二元对应思维在每一个领域都有选择互通的可能,这也在后来二胡习奏者的演奏和练习成果中得以实现,而逐步构建出关于二胡练习曲的体系化认知。

(二)教学——国乐革新,文化传承

刘半农在《书亡弟天华遗影后》一文中写道:“天华于所专习之外,凡与音乐有关者,如钢琴、铜角、古琴、乐队以及昆腔、京戏、佛曲、俗曲之类,亦无不悉心钻研,得其理趣;于和声作曲只学,及古来律吕之说,亦多所窥览。说者谓中西兼擅,理艺并长,而又能会通其间者,当世盖无第二人。”[25]由此可见,刘天华关于中西“乐律的划一”的理论与“会通古今中西”的思想,对二胡教学中的革新与传承起到了至关重要的作用。鲁迅与钱玄同有一段很著名的对话,鲁迅说:“假如一间铁屋子,是绝无窗户而万难破毁的,里面有许多熟睡的人们,不就都要闷死了,然而是从昏睡入死灭,并不感到就死的悲哀。现在你大嚷起来,惊起了较为清醒的几个人,使这不幸的少数者来受无可挽救的临终的苦楚,你倒以为对得起他们么?”对此,钱玄同的回答是:“然而几个人既然起来,你不能说决没有毁坏这件铁屋的希望。”[26]借此对话代入刘天华一派国乐革命者的口吻,刘天华就像是其中一位大嚷的人,而他的学生则是被他唤醒的几个较为清醒的人。自他进入北京大学音乐传习所,创办国乐改进社,出版《音乐杂志》,他们将中西结合的国乐理念代代相传。这种理念与文化的传承,为二胡艺术的革新打下了坚实的基础,下一代从上一代的手中接过“文化旗手”和“青年导师”的接力棒[27],循序渐进地改良传统方法,才使二胡练习曲教学科学化、系统化,这种教育模式从今天看来仍具有现实意义。

(三)演奏——重视基础,面向大众

在当时的时代背景下,二胡乐曲的演奏地位尚且不高,更何况是二胡练习曲的地位。此外,当时的音乐传播方式单一,能够承担起收集总结传统音乐的专业型人才也不多,所以更加需要精练高效、易演奏的练习曲来满足二胡习奏者的练习需求。从实际来看,早期的二胡练习曲和乐曲的难度并不大,大都注重基础性的技巧练习,更加没有专门的地方戏曲类或民族风格类的练习曲介入。正如刘天华在《〈月夜〉及〈除夜小唱〉说明》一文中所说:“不论哪种乐器,哪种音乐,只要能给人们精神上些少的安慰,能表现人们一些艺术的思想,都是可贵的”[28],“所以我希望提倡音乐的先生们,不要尽唱高调,要顾及一般的民众,否则以音乐为贵族们的玩具,岂是艺术家的初愿。”[29]由此可见,刘天华倡导的音乐是基础的、朴素的、顾及平民的,可以说是一种“平民音乐观”[30]。他的这种“平民音乐观”也是二胡练习曲受众面较广的原因之一。

其次,二胡艺术的发展与政治、经济、文化的发展是相互关联的。基于当代的政治经济文化发展现状,以及“弘扬民族音乐,理解多元文化”[31]的音乐教育基本理念,早期的练习曲一方面过于基础,另一方面包含的题材与体裁不够广泛。这也是刘天华的47首二胡练习曲没有像早期西方的钢琴练习曲(如《拜厄钢琴基本教程》《哈农钢琴练指法》等)或小提琴练习曲(如《开塞小提琴练习曲36首》《克莱采尔小提琴练习曲42首》等)一样沿用至今的原因之一。比起现在从其他乐器移植来的高难度练习曲(如《野蜂飞舞》、《无穷动》等),这些基础性的练习曲可能不算什么,但在当时的环境下,刘天华一脉的艺术家们敢于跨出划时代的一步,既在二胡的理论基础上进一步深入,又以基础易懂、深入浅出的方式扩大二胡艺术的普及,使二胡这件乐器以及其他的中国乐器更快地步入大众视野,加大了传播力度,这是国乐改革与发展中浓墨重彩的一笔。

结 语

本文从早期二胡练习曲教材的纵向梳理,以及对二胡练习曲理论与现实意义的认识,搭建了中国早期二胡练习曲构建历程的基本框架。以周少梅的三册《国乐讲义》为开端,以刘天华的47首练习曲为发展,再到刘天华第一代弟子对练习曲的重新诠释和第二代弟子的革新传承,国乐先辈们在这个特殊的时代背景下完成了二胡练习曲的初创探索,逐步构建起了一个适合中国乐器的练习曲教材体系,同时也找到了适合中国风格各异的传统乐器练习曲创作、教学和演奏的方式,合理地将中华民族传统音乐与西方音乐理论体系相结合。这种文化的传承与革新,正是刘天华所倡导的“国乐改进”中的一环,虽然早期二胡练习曲并未像西方乐器的练习曲那样系统地流传至今,但是国乐先辈们的这种“中西调和”理念、敢于跨出第一步的精神和艺术家的初心却始终存在着,这也是为什么即便刘天华没有完成像钢琴、小提琴那样完整的练习曲集,现代的二胡艺术家还能够按照他的思路按部就班地对练习曲展开创作的原因。梳理早期二胡练习曲的发展历程,对全面认识二胡艺术的文化内涵和当代的传承是有借鉴意义的。在新的时代背景下,艺术家们如何做到“不忘初心、牢记使命”,在总结先人优秀经验的基础之上,植根民族音乐的土壤,吸收多元文化的养分,继续弘扬发展新的二胡艺术。

注释:

[1]刘天华曲、刘育和编:《刘天华全集》,人民音乐出版社,1997,第239页。

[2]陈伟:《二胡艺术史》,安徽人民出版社,2007,第154页。

[3]刘天华(1895-1932),江苏江阴人,杰出的民族作曲家和演奏家,近代二胡音乐奠基人,共作有10首二胡曲:《病中吟》《空山鸟语》《月夜》《苦闷之讴》《悲歌》《良宵》《闲居吟》《光明行》《独弦操》《烛影摇红》;3首琵琶曲:《歌舞引》《改进操》《虚籁》;1首丝竹合奏曲《变体新水令》;编有47首二胡练习曲、15首琵琶练习曲;还整理了崇明派传统琵琶曲12首。

[4]周少梅(1885—1938),江苏江阴顾山镇人。在中国音乐界被公认为“多才多艺民族音乐教育家”“技艺精湛民族器乐演奏家”。在青年时期,被誉为“江南丝竹名家、能手”“国乐专家”“周少梅三把头胡琴”。他一生致力于民族音乐教学,是中国第一位国乐教师。参见顾山镇人民政府:《国乐先辈周少梅》,广陵出版社,2012,第15页。

[5]陈振铎(1904-1999),山东淄博人,中国著名音乐家、二胡教育家、演奏家、作曲家及民族器乐革新家、国乐大师、当代民族音乐奠基人之一,师从二胡音乐奠基人刘天华。在从教的五十多年中,潜心于民族音乐教育事业,培养了一大批思想合格、学业有成的各民族学生,并创作了大量的二胡演奏曲,如《明月流溪》《寒鸦戏水》《秋江晚霞》等,以及改编的曲目《二月里来》《红梅赞》等。

[6]张韶(1927-2015),江苏武进人,著名二胡演奏家、音乐教育家、中央音乐学院教授。上承刘天华先生及其第一代传人的二胡艺术传统,下开一大批中青年二胡演奏家之端绪。在总结民族民间音乐的基础上,广泛吸收南、北各种风格流派,首创了系统化,科学化的二胡技法理论,完善和发展了刘天华二胡学派,对弓弦乐器的发展和教学产生了深远的影响。

[7]顾山镇人民政府:《国乐先辈周少梅》,第69页。

[8]顾山镇人民政府:《国乐先辈周少梅》,第70页。

[9]储师竹(1901-1955),江苏宜兴人,学习过许多中外乐器,熟悉民间戏曲和音乐。师从音乐大师刘天华。储师竹制作的“牛皮纸二胡”,以牛皮纸代替蟒皮,用竹筒代替琴筒,有的连琴杆也是用竹子做。这种二胡音量较小,音色柔和,别具一格,很快推广开来。

[10]同[2]。

[11]《乐乐集》:现存于首都图书馆,编印时间为“中华民族建国之十有六年一月”(即1927年12月),地点为“第四中山大学无锡中学校”(即现在的无锡师范)。所选乐曲是“我国古今曲调纂多兹编所得不过千一而已”。汇集了癸亥年至丁卯年五个年头所印发的部分曲谱(实为1924.1-1927.12),其中分别注明了重奏、合奏、牌子梆子、唱句唱段、二胡曲等计39首(内有重复3首)。参见倪志培:《周少梅及其传谱〈国乐讲义〉》,载《人民音乐》,1988年第11期,第31-33页。

[12]《国乐谱》:现在江苏民间,“序言”内容基本同《乐乐集》“弁言”,只是“时在戊辰五月之朔”(即1928年6月),并注明民国二十年十二月复版。地点为“江苏省立无锡中学”。在曲谱之前,附有二胡、琵琶、笛子等乐器的演奏姿势及音位图十四幅。汇集了戊辰年至辛未年(即1928-1931年)四年内所印的部分曲谱,其中注明有“合奏”“琵琶”“二胡”等字样的乐曲计80首(内有重复26首)。参见倪志培:《周少梅及其传谱〈国乐讲义〉》,第31-33页。

[13]《戏曲谱》:现在江苏民间,时在“民国二十二年十月”(即1933年1月),后刊载“目次一”“目次二”和京胡演奏姿势及指法图。汇集了戊辰年至甲戌年(即1928年-1934年)七个年头所印发的部分曲谱。其中有梅派唱腔“凤还巢”,荀派唱腔“钗头凤”,昆曲“思凡”等37首、各种器乐曲33首,共70首(其中重复22首)。参见倪志培:《周少梅及其传谱〈国乐讲义〉》,第31-33页。

[14]同[1],第238页。

[15]王永德:《中国二胡考级曲集》(上),上海音乐出版社,2007,第11页。

[16]林俊卿:《刘天华二胡练习曲初论》,载《南京艺术学院学报(音乐与表演版)》,2002年第1期,第47-50页。

[17]谭勇:《“新文化运动”与中国二胡的崛起》,载《音乐探索》,2004年第3期,第18-24页。

[18]华彦钧(1893-1950),即阿炳,江苏无锡人,我国杰出的民间音乐家,刻苦钻研道教音乐,精益求精,并广泛吸取民间音乐的曲调,一生共创作和演出了270多首民间乐曲。1950年暑期,中央音乐学院师生为了发掘、研究和保存民间音乐,委托杨荫浏教授等人专程到无锡为他录制《二泉映月》《听松》《寒春风曲》3首二胡曲和《大浪淘沙》《龙船》《昭君出塞》3首琵琶曲。同年12月阿炳病逝。

[19]孙文明(1928-1962),浙江上虞人,民间音乐家,被认为是“尘封的音乐家”。他的二胡音乐经常会有“变废为宝”的奇思妙想,如半千斤、双马尾双弦、弓毛缺少松香时的打滑音等。1961年上海音乐学院录音室录制了孙文明亲自演奏的二胡曲目,如今这些录音资料已经成为绝响。这些曲目包括《弹乐》《流波曲》《四方曲》《人静安心》《送听》《夜静箫声》《春秋会》《评弹开篇》《志愿军归国》《二琴光亮》《送春》。

[20]汤斯惟:《陈振铎二胡教材的编撰探析——从〈怎样习奏二胡〉到〈二胡演奏法〉》,载《中央音乐学院学报》,2020年第1期,第21-47页。

[21]同[15],第2页。

[22]缪天瑞:《音乐百科词典》,人民音乐出版社,1998,第370页。

[23]叶曙明:《1919,一个国家的青春记忆重返五四现场》,九州出版社,2019,第2页。

[24]同[23]。

[25]刘复:《刘天华先生纪念册》,中央研究院历史语言研究所,1933,第2页。

[26]鲁迅:《呐喊·自序》,载《鲁迅全集(一)》,人民文学出版社,1981。

[27]同[23],第56页。

[28]同[1],第183页。

[29]同[1],第183页。

[30]梁茂春:《刘天华的音乐思想》,载《中国音乐》,1982年第4期,第64-65页。

[31]中华人民共和国教育部制定:《普通高中音乐课程标准(2017年版2020年修订)》,人民教育出版社,2018,第3页。