京胡作为京剧伴奏的核心乐器,其制作工艺的演变不仅反映了中国传统乐器制造业的技术发展,更是20世纪中国社会经济变革和文化传承的微观缩影。20世纪中叶,中国社会经历了巨大的变革,从个体手工作坊向集体工业的发展,这一过程不仅改变了生产方式,也深刻影响了文化传承。桂俊杰博士收藏的60把京胡,为我们提供了一个独特的视角,挖掘其背后的历史和人文价值,通过“回归本体”[1]的器物研究,以“二度田野”[2]考察方法,从乐器上保留的标签、题刻、工艺痕迹等方面,考察这批藏品的制作时期、产地、工艺特点和品牌变迁,从而勾勒出20世纪中叶前后中国江南地区乐器制作行业从个体手工作坊向集体工业发展的历史轨迹。如果说楼庄东先生收藏的京胡展现的是京剧在“达官显贵”[3]阶层的文化,那么上海桂俊杰博士的收藏,则反映出京胡文化在长三角地区“寻常百姓”中的文化生态,体现出京剧艺术在百姓生活中的深度渗透与广泛影响。这为我们研究20世纪中叶长三角地区的文化生态提供了宝贵的资料。

一、京胡制作工艺的演变

(一)传统手工作坊时期

20世纪中叶之前,京胡的制作主要集中在上海、苏州、北京等几个重要城市的个体手工作坊。这些作坊多以家族或个人名字命名。这些作坊的制作工艺以传统手工技艺为主,注重细节和品质。

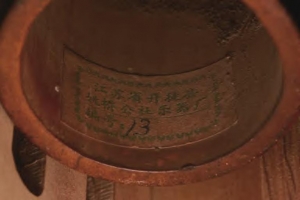

以上海为例,广东路一带聚集了众多乐器作坊,如“吕顺昌”(广东路599号)、“袁义昌”(广东路696号)、“俞振兴”(广东路600-602号)、“唐泳昌”(广东路619-620号)等,形成了专业的乐器制作与销售集群。上海音像资料馆收藏的彩色纪录片《锦绣河山系列》,是1950年北京电影制片厂与苏联莫斯科中央文献电影厂联合拍摄的。影片描绘了北京、上海、杭州等城市的文化古迹,人民在解放后的生活、工作、风土人情等变化。其中便留下过上海广东路两家乐器号的珍贵镜头。这些作坊工艺精湛,各家均有“看家本领”。如“鼓凳式琴轸”是上海“吕顺昌琴铺”的独特形制[4],俞振兴的“传统缠线法”、袁义昌的“彩标”(见图1)等,都是各家独树一帜的工艺标志。这些作坊不仅满足了本地京剧爱好者的需求,还通过发达的商业网络将京胡销售到全国各地。

图1 袁义昌彩标

传统作坊时期的京胡制作虽然规模有限,但为后来行业发展奠定了技术基础,培养了一批技艺精湛的工匠,如吕德潮、许金元等,他们的技艺传承成为连接传统与现代的重要纽带。然而,随着20世纪中叶社会经济的深刻变革,尤其是公私合营政策的推行,京胡制作行业也迎来了重大转折,个体手工作坊逐渐向集体工业模式转变。

(二)集体工业的兴起

20世纪50年代至70年代,随着社会经济的变革,公私合营政策下,原本分散的个体作坊被整合为乐器生产合作社或地方国营乐器厂。这一时期,乐器制作行业开始出现合作社和国营工厂。1956年,上海民族乐器业148家、734人(包括个体手工业户)全行业实现合作化。[5]桂俊杰的收藏中,1950~1960年代制作的京胡正是这一历史变革的产物,成为研究这一时期手工业社会主义改造的珍贵实物资料。

集体化时期的京胡制作在保持基本工艺传统的同时,开始形成分级生产体系:大城市国营厂生产高端产品,地方合作社和公社企业满足普通需求,这种格局一直延续到改革开放初期。上海的民族乐器厂在集体化过程中扮演了引领角色。1958年以后,上海民族乐器厂制作了五种等级的京胡,等级由高到低,分别以“优、良、加、传、统”五个字命名。桂俊杰收藏的47号敦煌牌京胡,琴筒内印“511优字紫京1975.2.28”字样,3号牡丹牌京胡琴筒内印“512良”字,48号牡丹牌京胡琴筒内印“518加字紫京1976.9”字样,15号京胡琴筒内印“518‘传’字紫京1972.3”,16号京胡琴筒内印“统1972”字。这表明,国营工厂在一时期开始建立系统的质量等级制度,是手工业生产标准化的重要标志。

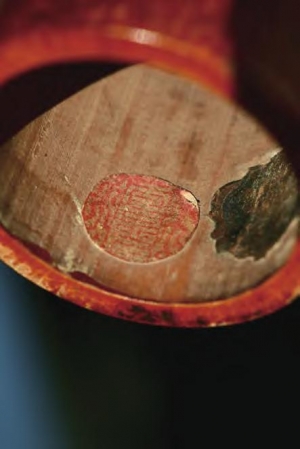

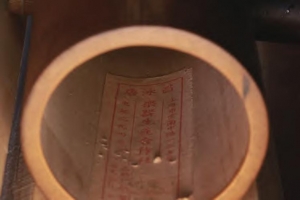

与上海的繁华景象相呼应,苏州也成为这一时期乐器制造的重要基地。45号苏州民族乐器厂制作的京胡标签用红字繁体书写,显示其可能制作于20世纪50、60年代,简化字推广、繁简体交替的时期,类似的藏品还有9号“唐泳昌”制琴、3号牡丹牌京胡。其中,来自苏州市乐器生产合作社、常州市张湧兴乐器生产小组、江苏省丹徒县姚桥公社乐器厂(见图2、图3、图4),这些合作社集中了当地的工匠资源,在保留传统工艺的同时,开始尝试标准化生产,展现出中小城市甚至公社一级的乐器生产能力。同时,国营工厂的出现也推动了乐器制作的标准化和规模化。

图2 苏州市乐器生产合作社

图3 常州市张湧兴乐器生产小组

图4 江苏省丹徒县姚桥公社乐器厂号

二、京剧文化的深度渗透与广泛影响

京胡制作工艺的演变不仅反映了技术的进步,也折射出京剧文化在社会中的深度渗透与广泛影响。京剧在长三角地区的传播,不仅局限于精英阶层,更深入到普通百姓的生活中。从桂俊杰博士的藏品来看,这些京胡的制作地点主要集中在长三角地区,如上海、苏州、常州、杭州等地。这些地区的京胡制作业的繁荣,反映了京剧文化在当地民间的深厚基础和广泛需求。

京剧团组织下厂下乡演出,参加劳动,深入生活,同广大的工农兵建立血肉的联系。[6]京胡作为京剧伴奏的核心乐器,伴随着这些文化运动进入百姓生活中。从藏品的说明来看,许多京胡的使用痕迹并不明显,这表明它们不仅用于实际演奏,也许还会作为一种文化符号,被收藏和珍视。

京剧文化的深度渗透与广泛影响,不仅体现在京胡的制作和使用上,还体现在社会生活的各个方面。例如,编号44的京胡,标签上“苏州第一人民商场出品”的字样,表明这一时期兴起一种新的销售模式——大型百货商店委托乐器厂代工生产,形成“贴牌”销售模式。同期上海第一百货也设有乐器销售柜台,江南丝竹大王金祖礼先生在进入上海音乐学院民族音乐系之前,曾在这里销售乐器。[7]广州生产的大量乐器也曾以这种方式在上海出售。百货商店也参与了京胡的销售,反映了京剧文化的商业价值和社会影响力。这一模式在一定程度上扩大了乐器的流通范围。

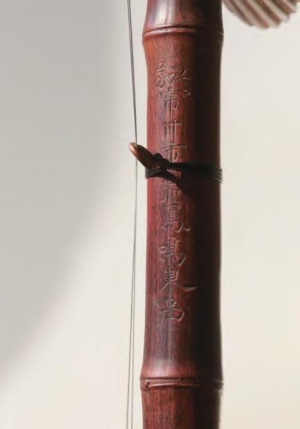

特别值得关注的是李磊石藏琴。李磊石是20世纪中叶上海显赫一时的乐器收藏家。北京的马良正、史善鹏、洪广源等都曾为他修缮和推荐老琴,赵济羹、杨宝忠等京胡大家也是他的知音。李磊石藏琴但不拉琴,为了“养琴”,他聘请琴师轮番为其操奏藏琴。[8]56号京胡琴杆上刻“磊石先生杨宝忠赠”京胡,琴筒后面的“杨宝忠的印记、李磊石收藏章[杨宝忠制]”(见图5、图6)不仅显示了名家制作与收藏的价值,更体现了京胡作为文化纽带的角色,在制作者、演奏者、收藏者和观众之间架起了一座桥梁,构成了京剧文化生态的完整链条。

图5 李磊石藏琴刻款

图6 李磊石藏琴印章

三、京剧普及与京胡制作的社会文化语境

京剧文化的广泛传播与普及,为京胡制作提供了丰富的社会文化语境。京剧在100多年的发展中,经历过数次改革。1949年开始,中国的历史翻开了新的一页。中国戏曲的改良也进入了一个新的历史时期。这一新的时期的戏曲改良真正成为一种运动。60年代前后出现的“样板戏”,在大批文学艺术家的反复精心打造下,获得空前的成功,甚至达到8亿人民同唱样板戏的高潮。[9]在这样的背景下,长三角地区京胡制作也获得了空前的发展。桂俊杰收藏的60把京胡不仅记录了制作工艺的演变,也折射出这一时期京剧艺术在中国社会生活中的地位变化,京剧的普及已经深入到基层社会。在样板戏推动京剧艺术达到高潮的同时,人民公社的成立也为京胡制作带来了新的发展机遇。

京胡作为文化载体,还记录了社会生活的诸多细节。26号袁义昌京胡标注的“电话:99671转”,反映了通讯技术的发展对传统商业的影响。1955年1月1日,《光明日报》发行了全国第一份左起横排的报纸,标志着汉语书写方式改革的标志。9号唐泳昌京胡标签从左至右书写(见图7),见证了新中国文字书写从竖立行改为横写的变革[10]。20世纪初,“唐泳昌”乐器号开设于上海城隍庙方浜路,1956年转入上海市第二乐器合作社唐泳昌小组,1958年并入上海民族乐器一厂,从标签上的“合作社”字样可以推断,此琴应制作与1956~1958年间。42号琴杆刻款“常州市鼎凤鸣制品”(见图8),其中“制”的写法没有右边的立刀旁,“品”字写法极其类似“吕”字。这一写法并非别字,而是新中国“二”简字时代语言文字改革的历史见证。[11]

图7 自左向右横写的标签

图8 “二简字”刻款京胡

四、结语

综上所述,通过对桂俊杰收藏京胡的深入分析,我们不仅见证了20世纪中叶长三角地区京胡文化生态的演变,也看到了中国传统乐器制造业在社会经济变革中的发展轨迹。从个体手工作坊到集体工业,再到多元化的生产模式,京胡制作行业的发展历程反映了中国手工业生产体系的现代化进程。同时,京剧文化的深度渗透与广泛影响,也展现了艺术在社会生活中的重要地位和价值。

在技术层面,京胡制作从完全依赖手工经验,发展到机械化与手工结合,再到建立标准化质量体系,生产效率和质量稳定性得到提升,但传统工艺中的精髓仍被有选择地保留。如“黄杨木轸”“缠线法”“烤制”等关键技术,在不同时期都以不同形式得到传承。

在经济组织层面,乐器生产从分散的个体经营,到集中的合作社和国营工厂,再到改革开放后的多元并存,每次变革都回应着特定历史时期的社会经济条件。值得注意的是,即使在集体化高峰时期,地域特色和工艺传统仍在一定程度上得以保持。

从地域分布来看,这些京胡制作作坊的繁荣,不仅体现了当时社会对文化艺术的重视和需求,也见证了京剧文化在民间的传承和发展。

在社会文化层面,京胡制作的发展与京剧艺术的普及相互促进。从大城市专业剧院到公社业余演出,从名家定制到工厂量产,京胡的生产与消费反映了京剧艺术在20世纪中国社会中的广泛影响和深厚根基。

桂俊杰的京胡收藏作为一种“特殊的文献”12,如同一部立体的京剧文化史,一部20世纪中国社会经济变革和文化传承的微观缩影。这些看似静态的乐器实物,实则是动态文化过程的见证者和行动者,“对于考察社会结构如何影响乐器生存状态和生成背景”13具有重要意义。它们不仅记录了乐器本身的工艺特征,还承载着制作匠人、使用演员、收藏者的故事,作为社会文化记忆的载体,共同构成了20世纪中国音乐文化史的重要篇章。

注释:

[1]邢媛:《回归本体:作为档案的乐器藏品研究》,载《中国音乐》,2024年第5期,第107-115页。

[2]邢媛,刘桂腾:《鉴往知来砺行致远——中国少数民族乐器研究述评》,《音乐艺术》,2022年,第4期,第20-30页。

[3]上海闵行博物馆:《浦江京韵——2010京胡遗珍展》前言。展览时间:2010.5.18-2010.6.18。

[4]楼庄东,沈正国,陈书明:《中国京胡品鉴》,上海文化出版社,2022年,第115页。

[5]上海民族乐器一厂:《筝艺》,第47页。内部资料。

[6]摘自《戏剧报》文:《北京京剧团组织下厂下乡演出队演革命戏,参加劳动,深入生活》,1964年07期第13页。

[7]笔者根据对金祖礼之子——金元正先生的采访笔记整理。采访时间:2019年7月6日。

[8]楼庄东,沈正国,陈书明:《中国京胡品鉴》,上海文化出版社,2022年,第152页。

[9]邵宇彤:《“样板戏”研究》,东北师范大学2007年博士论文,指导教师:逢增玉教授。第2、20页。

[10]彭泽润,马文婷:《中国汉语书写方式改革回顾和展望——汉语“词式书写”百年历程分析》,语文现代化论丛(第七辑)会议论文集,第122页

[11]朱玉金:《<第二次汉字简化方案(草案)>研究》,山东师范大学2006年硕士论文,指导教师:王开扬。第1页。

[12]邢媛:《回归本体:作为档案的乐器藏品研究》,载《中国音乐》,2024年第5期,第107-115页。

[13]萧梅:《相对于“类”研究的“单件乐器志”》,收录于湖北博物馆编:《心与音——文化视野下的世界民族乐器》,湖北美术出版社,2008,第30页。

本文图片提供:沈正国

作者简介:邢媛,博士,上海音乐学院东方乐器博物馆助理研究员

桂俊杰,博士,上海东方广播中心二级指挥

本文课题资助:上海音乐学院2024年度校级科研项目