摘要:2021年5月,上海音乐学院东方乐器博物馆举办“百年二胡回望暨王根兴制艺作品展”,该展览通过百年来不同历史时期的30余把二胡“器物”,“再现”百年间不同二胡的声音,展现了二胡“百年声音历史”的变迁。文章以此次展览的展品素材为基础,找寻不同历史时期、不同文化背景下二胡的音色差异,借此探索百年来国人在二胡音色审美和声音感觉上的变迁。

关键词:时期二胡;丝弦;钢弦;历史的声音

作者简介:邢媛,女,上海音乐学院东方乐器博物馆助理研究员,上海音乐学院音乐人类学在读博士研究生,

导师:萧梅教授(上海200031)。

一、缘起

2021年5月,上海音乐学院东方乐器博物馆举办了“百年二胡回望暨王根兴制艺作品展”。笔者作为策展人之一,全程参与展览筹备和活动过程。这次展览中,组织者以大约每十年为一个坐标,选取了自20世纪20年代仿周少梅《国乐谱》竹制丝弦二胡起至,21世纪前十年王根兴制作技艺晚期的30余把二胡进行展示,并依照“通晓历史的表演(HIP,HistoricallyInformedPerformance)”方式,在不同时期的乐器上安装相应历史时期材质的琴弦(丝弦/钢弦),请演奏家演奏同时期的二胡作品,并将之录音用于展览。本文正是基于这样一组不同时期的二胡及其“历史的声音”展开的探讨。本文还借用“时期乐器(periodinstruments)”①的乐器概念,以展览“时期二胡”“历史的声音”为基础,尝试“时期二胡”的实验性探索,以期通过在不同材质的琴体、琴弦上演奏产生的不同触感、发出的不同声响,找寻不同历史时期、不同文化背景下二胡的音色差异,借此探索百年来国人在二胡音色审美和声音感觉上的变迁。②

——————

①“时期乐器(periodinstruments)”,指某一历史时期的古董乐器,或对这一时期乐器的复原和同比例、不同比例的仿真乐器。参见蔡灿煌:《乐器、博物馆与欧洲古乐复兴——以大都会艺术博物馆为例》,《音乐研究》2020年第5期,第76—85页。

②本文据笔者2021年7月11日在中国传媒大学“第二届听觉文化论坛”宣读会议论文修改而成。

——————

二、展品介绍

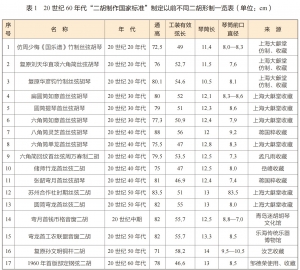

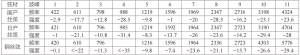

此次展出的二胡制艺作品,从时间顺序上以1960年轻工部颁发的二胡制作标准为节点,分为前后两个部分。从展出乐器的主要数据(见表1)中可以看出,琴筒的尺寸、形状、琴弦等对声音产生影响的要素,尺寸、数据各不相同(当然,琴弓的材质、重量、弓毛的多寡等也是影响拉奏手感和音色的重要因素,暂不在本文讨论之列)。本次展览的另一位策展人沈正国老师特别说明:“丝弦是专业厂家做的,且当时整个乐器制作领域对乐器音源的认识有限,乐器主体被看重,琴弦、琴码包括琴弓等均视为乐器配件,故没有列入标准。”③笔者查阅1959年中央轻工业部轻工业局颁发的《四种民族乐器质量标准(草案)》中《二胡制作标准》和1979年中华人民共和国轻工业部标准《民族乐器》中对二胡等级的划分,均没有对琴弦材质做出明确的要求。

——————

③笔者根据对沈正国(原上海民族乐器厂副厂长,负责技术研发,现为上海大龢堂乐器文化工作室艺术总监、上海音乐学院东方乐器博物馆特聘研究员)的采访记录整理,2021年4月27日,上海大龢堂。

——————

然而,作为振动体的音源——琴弦的材质变化对于乐器音色的影响是革命性的。

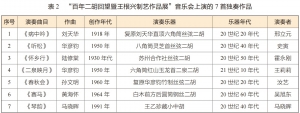

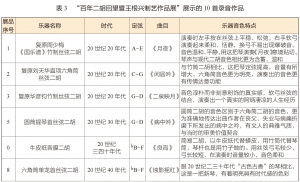

展览筹备期间,沈正国老师先后邀请上海音乐学院二胡专业教师陈春园、霍永刚、汝艺、邢立元以及在沪知名二胡演奏家马晓晖、段皑皑等分别对30余把二胡进行了试奏和鉴赏,东方乐器博物馆对试奏全程做了记录。组织者通过综合演奏家们对这批展示二胡共同的演奏体验和对声音的感受,选取了其中的10把,邀请上海音乐学院附中王莉莉教授进行了声音录制,作为展览的一部分与乐器同时展出。同时,通过演奏家们展前试奏的体验,根据各自的喜好,挑选了其中一把二胡,并选择可以发挥其乐器特点的乐曲进行演绎,于闭幕式音乐会上公开演出。④音乐会上演的7首独奏作品(见表2)、展览展示的10首录音作品(见表3)⑤和使用乐器的基本信息如下。

——————

④2021年6月5日,上音歌剧院民乐排练厅,表格中的序号为演出顺序。

⑤表格中的“乐器音色特点”为王莉莉教授的演奏体验记录。

——————

此次展览得到二胡表演、收藏、HIP研究及乐器展览等领域的高度关注,中国艺术研究院李玫教授认为,展览所呈现的内容,无论是从高校博物馆在“收藏—使用”及其与教学关系的探索,还是从二胡琴首命名的“文人化”“制作行业的标准化”等视角,都给予我们启发,从中可以发现许多值得展开讨论的命题,这对于学术研究具有推进性意义。⑥

三、两种材质、两种触感

丝弦和钢丝弦在生物学上的本质差异为,一个是有机物,一个是无机物。也可以说,一个“有生命”,另一个“无生命”。作为自然物存在的丝弦,每一根丝都会因蚕的品种、产地、食物来源甚至节气等个体差异而不同,可以说每一根都具有独一无二、不可复制性;而作为人造物存在的钢弦,原材料配比、机械化生产过程皆可控,可以大规模复制而毫不费力。

传统丝弦制作在中国已有两千多年的历史,古代造弦法就已形成相当完备的工艺体系和理论体系,汉代《新论·琴道》已载“绳丝为弦”,宋代《太古遗音》、明代《琴苑要录》、清代《天闻阁琴谱》等文献都对丝弦制作工艺有明确的记载。⑦然而,古代造弦法随着清末“回回堂”琴弦之老三泰号结业就此失传。⑧近代古琴丝弦有两次“再造”⑨,而其它乐器上的丝弦制作,据笔者考证,除了近几年使用的日本丝弦外,只有1987年沈西园和方荣林制作的琵琶弦了。⑩

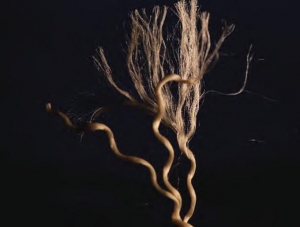

传统造弦工艺极其复杂,除了选丝、煮丝和染弦外,缫丝(茧粒数)和缠弦(合弦股数、缠弦方式)是影响丝弦结构组成的重要因素(见图1、2)。⑪相较之下,钢丝弦的结构看似简单,实则非然。

现代中国传统乐器使用的钢丝弦主要有两种:裸钢丝弦和单芯钢丝缠弦、多股钢丝缠弦。

——————

⑥笔者根据李玫教授在中国音乐学院中国音乐研究基地举办的线上论坛“橱窗内的乐音——乐器展示与教育的困境与展望”(2022年11月29日)点评语整理。

⑦刘小萌:《古琴传统造弦法及丝弦的离弃与回归》,中国艺术研究院2014年硕士学位论文,导师:张振涛教授,第5页。

⑧黄树志:《细水长流——黄树志琴学论集》,中国香港:恕之斋文化有限公司2019年版,第122页。

⑨黄树志:《细水长流——黄树志琴学论集》,第158页。

⑩1987年沈西园监制、方荣林制作的蚕丝琵琶弦再次面世,有四种规格,子、中、老、缠弦,见琴弦包装说明。

⑪周旸、吴子婴、吴顺清:《楚丝清韵——湖北荆州采石场楚墓出土丝弦研究》,国际音乐考古学会第八届研讨会暨第四届东亚音乐考古学会年会论文集,苏州,2012年版。访问网址:https://www.chinasilkmuseum.com/gskt/info_319.aspx?itemid=27806,访问时间:2022年11月1日。

——————

裸钢丝一般指单芯钢丝,如琵琶一弦、二胡外弦等。而钢丝缠弦是内层为钢丝弦芯、外层为尼龙缠弦或其它金属缠弦的结构。我国从20世纪50年代末开始,在探索乐器的钢丝弦制作上也走过一段摸索的阶段,芯弦材料一般为琴钢丝⑫,根据音质和手感等不同要求,缠弦材料有镍丝、磷铜丝、合金丝等,⑬例如阮弦、二胡内弦等。最外层的一般包缠尼龙丝等各种化纤合成材料琴弦,例如琵琶二、三、四弦,古琴弦等。直到今天,以琵琶钢丝尼龙缠弦为例,制作上也分成两个等级。虽然外层均缠尼龙弦,但普及品用单根钢丝芯,高级品芯弦为七股钢绳为芯。

我们可以从捻散的丝弦和钢丝缠弦微距图中(见图1、2),看出这两种材质明显的结构差异,由此产生的性能差异自然顺理成章。撇开弦材牢度、音高稳定性等因素,从演奏角度看,首先要面对的便是演奏的手感:软—硬之别最直观。相较钢丝弦,手感偏软的丝弦在音高、音色控制上具有极高的难度。

图1 丝弦的材质结构(沈正国提供)(左)

图2 钢弦的材质结构(沈正国提供)(右)

关于丝弦的弹性,已故上海民族乐团二胡首席姚新峰曾做过专门训练。他说:“丝弦的声音太好听了,声音柔和,拉老曲子或柔和的曲子比较适合,就是很难控制,我每天练一小时,练了三个月才对控制有些感觉。”即便是这样,在上海民族乐团《中流砥柱Ⅲ》首席演奏家音乐会(2020年10月17日,上海音乐厅)的演出中,他原本计划用丝弦琴演奏陈振铎版《汉宫秋月》,为了保证演出的“完美呈现”,在上台前的最后一刻还是放弃了。事后,他将走台时的丝弦录音发给笔者,说:“我没有十分的把握。”⑭

邹德荣先生在谈及他从丝弦二胡到钢弦二胡转换的适应过程时说:“硬啊,按不动,拉不出声音,按弦手特别疼,所以要拼命练。”⑮几十年后,为了这次展览对丝弦声音的探索,邹先生重拾丝弦二胡,前后陆续练习历时一年余,在钢弦和丝弦二胡之间切换练习,谈到这段练习的体验,他说:“我到上海来之前一直拉丝弦的,得心应手。拉了这么多年钢丝弦,再回过去(拉丝弦),就感觉很难控制了。”

在当下丝弦二胡的演奏实践方面,赵元春博士走出了坚实的一步。关于对丝弦的下指控制及练习、磨合的适应期问题,她说:“丝弦的振动没有钢丝弦那么灵敏,所以对于右手控制弓子的要求要高很多,既要用爆发力迅速让弦振动起来,但是力度又要控制好,不能太大,否则声音就劈了。左手按弦力度也要更敏感,这种力度是一种无法用准确语言来描述的感觉,既不是特别死板,也不是特别轻飘,甚至可以说每个音的手感都有轻微的变化,右手也是这样。”⑯

同样是丝弦的弹性,影响到的不止于手感,还有因演奏手法变化引起的演奏法以及由此产生的音乐风格变化。

——————

⑫琴钢丝:从钢琴用弦上引用过来的,用于制作乐器弦钢丝的通用名词,含碳量较高。

⑬笔者根据对上音乐器厂退休技师戴闯的访问录音整理,2021年6月30日,上海衡山路,戴闯寓所。

⑭笔者根据2020年多次与姚新峰的微信聊天记录整理。

⑮邹德荣,上海民族乐团退休二胡演奏家,1960年考入上海民族乐团时18岁,在此之前都是用丝弦二胡。详见“中乐图鉴”网站:http://www.zhongyuetujian.com/index.php/articlx?id=226(登陆时间:2022年9月5日)。笔者于2021年8月5日就这个问题对他进行了采访。

⑯笔者根据2021年8月4日对赵元春的微信采访笔记整理。

——————

在此次筹备展览的试琴过程中,上海音乐学院民族音乐系霍永刚教授谈到拉丝弦二胡的体会时说:“现在二胡演奏的训练要力量,像钢琴,但没有训练手指像摸上去的感觉。当时刘明源先生跟我讲:‘下指有硬下指和软下指。’硬下指我学得很好,但软下指,我是直接在高把位完成的,因为低八度软下指那种摸上去的感觉,是需要训练才能做到的。”⑰

钢弦和丝弦在材料属性上的“软—硬”差异使弹丝弦的力量弱于钢弦,丝弦用手指弹,钢弦要用手腕和手臂,力度大。但丝弦出音慢,单个音的韵味可以在反应“慢”的丝弦上做变化。而钢弦出音快,手上来不及做变化,声音就出来了。⑱这一点也在古琴家成公亮对两种材质琴弦的演奏体会上得到印证:

钢弦被弹奏之后,从出音至消失,呈现的“出音过程状态”与传统丝弦是不一样的。无论散音、按音、泛音,传统丝弦出音开始之“音头”,有一种冲击的瞬间,“音头”出现之后很快变为稍弱的音量;钢弦的“音头”相对比较“钝”,延续的时值相对较长,因此,钢弦音量虽大,却没有传统丝弦那种饱满的音质和力度。缺乏传统丝弦弹奏的那种“颗粒感”,那种“骨力”,琴音呈现一种“疲沓”的状态。⑲

四、两种声音、两种听感

从声学角度看,发声体振动产生的音高,由一个基音乐和若干个泛音组成。音色的不同,主要由泛音数量和强度各异的泛音组合而呈现差异。我们可以通过频谱来完成对于泛音列的捕捉与分析。结合以上两部分的素材来源,笔者选取了同一演奏者、使用不同乐器、演奏相同曲目的录音进行对比(见表4)。就笔者的听觉直观感受,丝弦音色为粗糙、拙朴之感,而钢弦则为华丽、干净的音色。

谱1《二泉映月》的开头

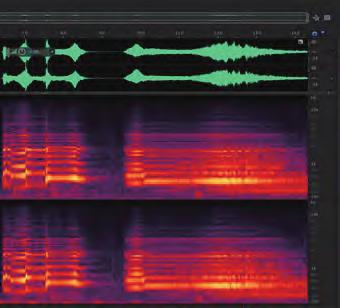

笔者选取《二泉映月》的开头(见谱1),使用AdobeAudition2020软件进行频谱分析。在图3、图4频谱图中,图3为丝弦,图4是钢弦。钢弦演奏的版本除了在最后一个A音的音尾处加入扬琴的伴奏外,无其它区别。

图3 丝弦振动频谱图

图4 钢弦振动频谱图

——————

⑰笔者根据对霍永刚试琴时的录音整理,2021年4月16日,上海大龢堂。

⑱笔者根据对陈泽民的访谈笔记整理,2020年1月,北京。

⑲成公亮:《漫话五十年来的琴弦》,成公亮:《秋籁居琴话》,北京:生活·读书·新知三联书店出版社2009年版,第46页。

——————

图3、图4中呈现的橙色横条纹为基音及其泛音,可大致看出,图3的丝弦振动,除第二次泛音相对较强外,整体呈现相对规范的衰减趋势,而图4钢弦的泛音振动不规则情况明显,在第三到第五次泛音时再度出现变强的趋势。当然,由于时间和条件的限制,这两段音频不是同一次录音,也非同一件乐器。录音空间及其空间的温湿度,录音所使用的设备、系统等不同也会导致结果的差异。考虑到这一点,笔者带着这个频谱图在不做任何说明的情况下请教了本院录音师王南南老师。他认为,这个四五次泛音的不规则变强跟琴弦有关,也有可能跟琴筒形状有关,比如拼接板的琴筒,如果拼接在一起的几块板密度不同,某个频率与某块板形成共振也有可能出现这样的泛音状况。我惊讶于他的解释:“的确,第一个丝弦二胡是圆竹筒,而钢弦二胡是拼接的六角琴筒。”

为了排除琴筒形状、尺寸、录音空间、设备等因素带来的音色差异,笔者设计了一个二胡声音采集实验⑳。考虑到丝弦—钢弦转换的年代、民间—专业用琴、不同琴弦品牌的受众面等因素,采样选用了展出中的3把二胡(见表5)。

3把二胡采用了相同定弦(C-G),在录音棚现场,分别在同一把琴(琴弓、琴码、阻尼垫、千斤位置相同)上装换3种不同类型的琴弦(见表6),请同一个演奏者,尽可能保持相同的方式演奏。每一种琴弦采录内、外空弦音,高、中、低音区各一个音,内、外弦八度人工泛音各一,并且选择了能

笔者借助Vagas软件(版本16。插件pazfrequencym,waves公司),结合人工读取音高的频率和强度数值,经过大量数据的对比分析发现,丝弦的高频泛音振幅整体强于钢弦。在钢弦第一波峰强度大于丝弦的情况下,丝弦的泛音强度反而大于钢丝弦。以1号琴外弦的空弦G音为例,三种材质琴弦的振动频率和强度(见图5),一共读取了10个波峰值。第一波峰的钢弦强度最强,为-0.1,而在后续的10个波峰中,只有1个(第8个)钢弦的泛音强度大于丝弦,其余均是丝弦强度大。

——————

⑳时间:2021年7月28日下午2:00—6:00;地点:录音棚;空气湿度:60%;温度:26℃;录音:王南南;二胡:陈晓栋;乐器支持:沈正国;实验设计/记录:邢媛。

㉑自1908年创业以来,丸三桥本株式会社已经成为日本传统乐器(日本古琴、三味线、琵琶等)所使用琴弦的最大制作公司之一,不仅使用100%的天然蚕丝,而且基本上是手工制作。制造的琴弦种类约有400多种。转引自李亚、萧梅:《丝弦清音忆江南——通晓历史的表演实践》,《音乐研究》2019年第9期,第67—75页。

——————

国产丝弦

日产丝弦

钢丝弦

图5 二胡丝弦、钢弦单音数据频谱分析(1号琴外弦空弦音,音高G)

数据上呈现出的丰富且高强度的泛音与丝弦在听觉上厚实的毛糙感得到相互印证。

上海师范大学吴旭东老师把在丝弦和钢弦二胡上演奏的《赛马》比喻为“住帐篷的草原之马”和“住在公寓中的城市之马”。㉒乐器在走向舞台化和专业化的进程中,正如20世纪中叶马头琴琴弦从马尾到钢丝的变化,“声音亦被逐渐地改造了”㉓。

2016年“上海之春”国际音乐节系列活动中,首届以纪念孙文明为主题的二胡大赛“言子杯”在奉贤举行。大赛希望以此体现“对传统精华的坚守,向卓越的民间音乐家致敬,并希望通过传统经典专题的关注,进一步强化艺术寻根的重要意义”。经过激烈的角逐,专业组第一名空缺。陈春园教授在对比赛的述评中说,本次比赛专业组第一名空缺,反映了目前业界在经典传承这一课题上较为薄弱的现状。比赛选手虽然技法娴熟,但并未演奏出孙文明作品真正的气质和内涵。㉔比赛选手全部使用钢丝弦,而孙文明时代却是丝弦无疑。经典传承孙文明作品真正的气质和内涵,除了对作品风格的把握、技法(传统—现代有别)等综合因素之外,对声音的音源——琴弦因素的考虑不可忽视。

五、双重生态转变、两种声音呈现

资料显示,从目前公布的出土丝弦的最早记录,湖北荆州八岭山连心石料厂4号楚墓出土的25弦瑟上残存的丝弦㉕算起,丝弦在中国至少已有两千多年的历史,在传统音乐文化中占有极其重要的地位。有研究统计,《四库全书》经、史、子、集四部中,“朱丝弦”一词出现二百多次,“朱弦”一词竟出现千余次。㉖不论是以“金石丝竹”命名的八音分类,还是各类以“丝竹”命名的民间乐种,丝弦无疑承载了一个民族对声音的记忆。可这种听觉文化在20世纪60年代前后戛然而止。究其原因,主要有两个:一是丝弦赖以生存的人文环境发生改变,二是丝弦自身出现严重质量问题。

——————

㉒2021年5月14日,“百年二胡回望暨王根兴制艺作品展”之上海音协二胡专委会专题讲座。

㉓徐欣:《草原回音——内蒙古双声音乐“潮尔”的声音民族志》,上海:上海音乐出版社2014年版,第122页。

㉔陈春园:《传承务实创新——2016首届“上海二胡艺术周”述评》,《人民音乐》2016年第11期,第25—29页。

㉕周旸、吴子婴、吴顺清:《楚丝清韵:从荆州楚墓出土丝弦看传统造弦法》,国际音乐考古学会第八届研讨会暨第四届东亚音乐考古学会年会论文集,苏州,2012年。参见https://www.chinasilkmuseum.com/gskt/info_319.aspx?itemid=27806,访问时间:2022年10月2日。

㉖李丽敏:《论古代“朱丝弦”的器用与象征》,《中国音乐》2014年第2期,第201—202、254页。

——————

20世纪50年代前后,中国社会巨变。讴歌的时代使传统音乐“自娱”形式的雅集更多地转向音乐厅的公开“表演”,器乐演奏的空间发生变化,原本为满足三五知己交流的乐器音量远不能穿越舞台到听众的巨大空间。且不说王露在北大礼堂的古琴弹奏被形容为“打算盘”㉗,即便在音响发达的今天,丝弦也会遇到表演空间带来的尴尬。上海龙华寺近年连续举办系列古琴演奏会,笔者在2021年上海“琴会龙华—盛世和韵”彩排现场,不时听见音响刺耳的啸叫声,笔者就地请教了正在现场进行音响调试的扩音师王南南。他回答说:“丝弦的音量太小,不适合这种大场面的舞台表演,目前音响已经到了极限值,如果还要再大,那就要产生啸叫。钢丝弦就没问题。”㉘表演空间的变化使传统乐器的表演面临挑战,而此时应运而生的钢弦,在音量、强度、张力和稳定性等方面“使许多传统弦乐器在那个激情岁月的年代里得以生存”㉙。

20世纪初,面对西方工业革命带来的冲击,包括丝弦在内整个中国的丝织品行业都走向了前所未有的衰落期,中国的丝绸业在1949年前后几乎奄奄一息。㉚国内能买到的丝弦与麻线无异,实在不能供音乐演奏之用,甚至有的达不到定音所要求的强度,专业人士和演出单位在不得已的情况下,才转用钢丝弦。㉛1959年,中央音乐学院附中琵琶学生程全归就曾把大提琴上的金属弦装在琵琶上使用,以解决无弦用之难题。㉜

笔者曾就琴弦改革问题采访上音乐器厂退休技师戴闯先生。他说:

1958年上音教学改革,招生量大增,㉝那时候民族乐器都使用丝弦,丝弦特别容易断,学生都买不到琴弦用。卫仲乐在批评他的学生屠伟刚、孙雪金、潘建珉等还不出课时,才了解到琴弦的紧缺状况,于是通过别人来找我帮忙。我是做竖琴弦的,于是就按照比例给他们做钢丝的琴弦。但是,钢丝的声音太亮,金属味太浓,乐器的味道没有了。为了中和这样的音色,就在钢丝芯的外面缠尼龙,贴近丝弦的味道。卫仲乐老师开始不愿意用钢丝弦,但是他演奏有个特点,力度很大,他的琵琶也比我们的稍微大一点。他在1960年前后的一次演出中,《十面埋伏》弹了一半弦就断了,他紧张得要命。幸好我当时多带了一个钢丝弦琵琶,赶快给他换,后来他慢慢就开始接受钢丝弦了。㉞

在轰轰烈烈的乐器改革中,轻工部对二胡、琵琶、京胡、三弦等乐器的标准规定没有一字提及对琴弦的要求,这场丝弦到钢弦转换的“音色革命”就这么悄悄地、顺利的完成了。㉟

——————

㉗周作人:《国乐的经验》,载严晓星:《民国古琴随笔集》,北京:海豚出版社2012年版,第91页。

㉘2021年7月30日下午,上海“琴会龙华—盛世和韵”彩排现场。

㉙沈正国、陈书明:《对中国乐器丝弦声韵的再认识》,《人民音乐》2020年第3期,第53—56页。

㉚引自中国丝绸博物馆(杭州)解说词。

㉛沈西园:《抢救濒于失传的“丝弦”》,《乐器》1987年第3期,第23—24页。

㉜林石城:《林石城讲琵琶第二讲:琵琶的形成与发展》,《乐器》2000年第2期,第50—51页。

㉝笔者注:关于此处所述“上音教学改革”,笔者查阅《上海音乐学院大事记·名人录》(1997年版)显示,1958年,学院为贯彻“阶级路线”,执行普及与提高、正规与业余相结合的方针以及中央文化部招生工作会议提出的“普及为主的办学思想”,开办业余部和选修科两种,招收学生288名。学院还制定了新的教学计划、大纲,增设新专业,招收新生109名,全院346名学生。

㉞笔者根据对戴闯的采访笔记整理,2021年6月30日,上海衡山路,戴闯寓所。

㉟成公亮:《漫话五十年来的琴弦》,成公亮:《秋籁居琴话》,第47页。

——————

可是,半个多世纪以来,丝弦的呼声一直未断。其它乐器上也不乏“丝弦—钢弦”的讨论。钢丝弦在京胡上使用后,演奏者心中还是因钢弦失去了丝弦音色的浑厚、苍劲和古朴的味道而感到遗憾,觉得钢弦伴奏失去很多很明显的东西;㊱丝弦古筝换成钢弦后,声音清亮,适宜弹奏地方风格浓郁的乐曲,但演奏某些力度大、速度快、和声密集的音乐时,金属声过重、余音过多又成了一个缺点;㊲而琵琶的钢弦代替丝弦后,音色很空散,只有把面板换成厚一些的来调整。㊳

在1986年召开的中国古筝学术会议上,沈西园痛心于国内乐器上丝弦的消失而发文呼吁“抢救”㊴,得到众多与会者的响应,并于次年与苏州方荣林合作恢复了丝弦制作。㊵古琴上,香港黄树志先生与苏州方裕庭的徒弟潘国辉合作恢复今虞琴弦的制作,琴家吴钊使用这个丝弦在古琴上探索不以西方化为标准的音响审美,得到了琴人和受众的认同。㊶古琴演奏家成公亮老师说:

钢弦所产生的音色,缺乏丝弦那种传统琴乐怀古之思的、极为接近人声的“韵味”,即那种温暖的带有某种人情味的色彩。细微的,不同的音色为“人”所感受,并为不同的“人”所区别,这是处于人类历史进程和文化熏陶之中的“人”的感受反应,是人文概念上的认同。㊷

在20世纪下半叶的“古乐复兴运动”中出现了HIP(HistoricallyInformedPerformance)演奏型态。㊸国内学者对古乐复兴的研究,虽然起步较晚,进入新世纪以来,在理论研究和实践探索上也不乏案例。早在2008年,浙江省博物馆就启动了馆藏唐代古琴的录音活动,并于次年发行专辑;㊹2019年3月,在上海城隍庙举办的“丝弦清音忆江南”的活动就是对历史遗存的乐器研究、修复,再搬上舞台的演奏实践;㊺同年9月,上海音乐学院东方乐器博物馆举办的“百年大同”纪念活动中卫仲乐的琵琶、郑觐文的古琴等在音乐会上复响;2020年9月,中央音乐学院在读二胡博士赵元春的“丝弦上的融合”学位音乐会上演。在上半场的“致敬经典”中,演奏《二泉映月》和《听松》将二胡的钢弦换成了丝弦使其“回家”。她说:“当高保真的音响普遍运用时,有人却始终热衷于欣赏黑胶唱片朦胧而带有摩擦感的声音。与其说怀旧,不如说人们从这些事物中,在追忆一种传统的韵味,在复活一种历史曾有的风貌,在找寻中国人文精神、传统之根。”㊻

——————

㊱李学博:《钢丝弦乎?丝弦乎?——京胡用弦之探讨》,《中国京剧》2008年第7期,第40—41页。

㊲高舒:《“乐改”纪事本末》,中国艺术研究院2012年博士学位论文,导师:张振涛教授,第79页。

㊳沈正国、陈书明:《对中国乐器丝弦声韵的再认识》,第53—56页。

㊴沈西园:《抢救濒于失传的“丝弦”》,第23—24页。

㊵此次录音采样的国产丝弦即为恢复丝弦制作之后的产品,见琴弦包装说明。

㊶刘小萌:《古琴传统造弦法及丝弦的离弃与回归》,第46页。

㊷成公亮:《漫话五十年来的琴弦》,成公亮:《秋籁居琴话》,第46页。

㊸GroveMusicOnline,JohnButt用“historicallyinformed”或“historicallyaware”,取代“authenticperformance”,强调使用时期乐器和技法(“period”or“original”instrumentsandtechniques)的演奏。转引自李亚、萧梅:《丝弦清音忆江南——通晓历史的表演实践》,第67页注释1。

㊹成公亮、丁承运、姚公白:《凤凰和鸣》CD专辑简介,杭州:浙江文艺音像出版社2009年版。

㊺李亚、萧梅:《丝弦清音忆江南——通晓历史的表演实践》,第67—75页。

㊻赵元春:《丝弦的回归——二胡传统音韵的追寻》,《乐器》2021年第6期,第52—54页。

——————

结 论

(一)弦材更替:历史的必然选择

在全球范围内推动乐器发展的力量与社会、文化、经济和政治交流的多种体系密切相关,它们在各种文化的协商和竞争(negotiatedandcontested)中实现自己的价值和意义,㊼制作乐器所用的材料、状况以及设计是历史实践和现代变化的证明。㊽而乐器学研究往往忽略制作乐器的材料与社会文化系统之间的关系。

丝弦是中国传统弦乐器的最主要音源,自古人“束丝为弦”两千多年来,丝弦便成为整个中华民族声音记忆的重要载体之一。弹丝品竹、轻微淡远、珠落玉盘等遍及音乐、美学、文学等领域的例子不胜枚举。20世纪上半叶,受西方工业革命影响,中国的丝织品行业进入前所未有的羸弱期,手工丝弦制作技艺濒临失传。60年代以后,用于乐器的丝弦产量、质量都受到严重影响,完全不能满足教学、表演的需要。伴随着中国社会环境的改变,器乐交响化、表演舞台化,传统音乐的文化生态从“三五知己、丝竹雅集”的“内向”属性转化为“讴歌与宣扬”的“外向”特征,㊾民族乐器,除扬琴外,二胡、琵琶、古筝、三弦等全部从丝弦换为钢弦,几乎无一漏网。㊿钢弦以其牢固、稳定、音量等优势出现在那个时代,从某种程度上可以说是对传统弦乐器的一种“挽救”,是历史的必然选择。

(二)审美多元:时代的再次选择

半个多世纪过去了,人们对声音的认知和感受,尤其是年轻一代,对纯净和甜美钢弦声已经完全接纳和认同。与此同时,在丝弦在古琴以外的乐器领域回归的呼声也越来越大。如果说60年前那场在不知不觉中完成“音色革命”而忽略了作为一种文化传统的思考(51)的话,处于21世纪世界多元文化共存的当下,是否该给拥有两千年文脉的传统丝弦留有一席之地?乐器学者沈正国老师在不同场合谈及丝弦和钢弦的声音差异时多次强调:用多股丝拧在一起的丝弦发出的声音是多人合唱,而单股钢丝弦发出的声音则是一个人的独唱,它们有不同的美。

20世纪著名哲学家、法兰克福学派代表西奥多·阿多诺(TheodorW.Adorno)曾用“棱镜”(Prisms)来命名自己的文集,用光的变化过程比喻社会统一性与文化多样性的关系。丝弦二胡的展演,通过“通晓历史的表演”,让声音回归历史,其目的也不在于回到过去,而是通过对历史和传统的回溯、返璞归真,体会民间的生命力,尝试和探索未来的可能。(52)就像此次展览中所体现的不同年代的不同二胡展现出充满差异而丰满的音响世界,我们的选择也应该是多样性的,而我们最终面对的音乐传统也将是复数的和多样性的。(53)

作者附言:本文撰写期间受导师萧梅教授指导,琴弦实验音频采录、分析得沈正国、王南南、陈晓栋老师协助,在此一并致谢!

——————

㊼KevinDawe:“TheCulturalStudyofMusicalInstruments”,TheCulturalStudyofMusic,Routledge,2011,p.274.

㊽RegulaQureshi:“HowDoesMusicmean?EmbodiedMemoriesandthePoliticsofAffectintheIndianSarangi”,AmericanEthnologist,Vol.27,No.4(Nov.,2000),pp.805-838.

㊾沈正国、陈书明:《对中国乐器丝弦声韵的再认识》,第53—56页。

㊿成公亮:《漫话五十年来的琴弦》,成公亮:《秋籁居琴话》,第47页。

(51)成公亮:《漫话五十年来的琴弦》,成公亮:《秋籁居琴话》,第47页。

(52)李亚、萧梅:《丝弦清音忆江南——通晓历史的表演实践》,第67—75页。

(53)引自萧梅在“百年二胡回望暨王根兴制艺作品展”开幕式上的讲话,2021年5月6日。

——————