【摘要】在中国近代百年二胡艺术史上,如果说刘天华、华彦钧是近代二胡领域的重要代表人物,那么,孙文明也应以其非凡的成就在中国民族音乐中占有重要一席。孙文明系20世纪五六十年代活跃于苏浙一带的民间胡琴盲艺人,他遗留的11胡琴音乐作品及对胡琴演奏技法的创新作出了巨大贡献。并且,他系上海音乐学院至今唯一一位进入学院传艺、授课的民间胡琴艺人,教授了林心铭、吴之珉、吴赣伯、胡祖庭、郑豪南、项祖英等六位二胡名家,他们对上海音乐学院二胡艺术的教育和发展作出了重要功绩。本论文将对孙文明胡琴音乐作品进行多方位的研究和解读。全文分为三部分,首先本文在清晰把握孙文明人生经历的基础之上,主要集中于孙的“琴艺生涯”,以历时顺序将其划分为三个阶段分别进行阐述和再释。其次,对孙文明全部11首胡琴作品进行全面的分析和解读,将其音乐创作特点与音乐素材重新整合,发掘孙文明音乐作品中的内在关联以及最具特色的“孙氏”音乐语汇与琴乐观念。最后,通过孙文明传艺的继承者进行音响版本分析,以期看到孙文明的传艺方式、胡琴音乐作品在学院路径中的传承与流变。

【关键词】孙文明 胡琴 11首作品 制乐 传艺

二、孙文明胡琴音乐创作特征及语汇形成

笔者通过对孙文明胡琴音乐作品的反复聆听和学习拉奏,挖掘其中所汲取的民间音乐养分、曲中的内涵意义,以及他颇具个性而丰富的演奏技法,绝非“二胡”一言可蔽之。

孙文明的11首胡琴作品,尽管乐曲风格迥异,然而在内部结构以及音乐语汇上有着某些共性特征和相互联系。如将孙文明全部11首作品看作一个整体,似乎体现出孙文明旨趣在从始而终地对音色以及音响的挖掘为主要手段之余,更突显民间音乐养料在独具个性的“孙氏语汇”中的吸收与化合。孙文明的“胡琴音乐”无论是声效的模拟抑或将众多民间素材融于一体,这些要素或表层或深层呈现和融化在孙文明个人的胡琴音乐中,并写就了这般具有“孙氏个性”的胡琴语汇[1]。

由此,引发了笔者对以下几个问题的讨论:1.种种不同的音乐体裁究竟如何存在于孙文明11首胡琴作品中?2.其作品与作品之间有怎样的内在联系?3.与一般二胡相比,孙文明在创作手法、演奏技法上具有怎样的特征?4.最终如何形成最具自身个性的“孙氏语汇”与琴乐观念?期望在进一步的分析中,立足于前人的研究,通过对乐曲的分析与解读,提炼出有关音响、音色以及地域性传统音乐语汇,从而深入把握孙文明的创作特点,以及作品所蕴含的审美趣味。

作者于2014年12月同导师郭树荟教授一起采访上海音乐学院教授,二胡演奏家吴之珉先生。

(一)孙文明胡琴音乐创作特征

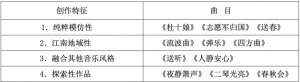

笔者在林心铭先生《关于孙文明的二胡演奏特点》[2]一文中对孙文明9首乐曲分为三类的基础上,重新对孙文明全部11首音乐作品进行划分、分类研究。不仅以音乐模仿程度作为划分依据,还考虑到其多种音乐风格、体裁等方面,主要分为以下四个类别:1.纯粹模仿性乐曲。运用民间“咔戏”手法模拟各种声态,如《杜十娘》《志愿军归国》《送春》;2.江南地域性。胡琴作品以江南音乐素材为主,形成较浓郁的江南音乐地域性风格,如《流波曲》《四方曲》《弹乐》,涵盖了苏州弹词、时调小曲等;3.融合其他音乐风格。乐曲素材吸纳、融汇其他音乐风格、体裁而形成,具有包融性。如《送听》《人静安心》;4.探索性作品。对胡琴的制琴,音色、音响,乃至与时代结合的胡琴语汇有新的探索与尝试,如《夜静箫声》《二琴光亮》《春秋会》。

继而,笔者将以孙文明11首全部胡琴作品为分析对象,根据以上四种较突出的创作特征加以展开,通过音响与谱面的分析与解读,从而客观的把握11首作品的全貌。

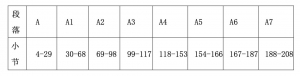

表3

1.纯粹模仿性乐曲:评弹开篇《杜十娘》《志愿军归国》《送春》

此类乐曲属于咔戏类,是孙文明对音乐唱腔或现实声响的纯粹模拟。咔戏既是一种音乐类别,亦是一种乐器演奏手法。在传统民间器乐音乐中屡见不鲜,通过乐器演奏模拟人声歌唱、动物鸣叫,以及其他音响,模仿得越相似、地道,越能获得出色的演奏效果。

(1)评弹开篇《杜十娘》

孙文明的评弹开篇《杜十娘》,运用胡琴来表现苏州弹词“说、唱、奏”综合艺术形式的多重音响声态。评弹开篇《杜十娘》是蒋调的代表作之一,有十三个段。孙文明演奏的《杜十娘》为九段,与蒋月泉的《杜十娘》相比,主要在第八段后进行删减,但在过门有所扩充。

说唱音乐苏州弹词的唱腔中存在大量的吟诵性曲调。孙文明通过左手滑指、滑揉等技法和多变的弓法模拟声态,总体来说,是对唱腔、说腔、伴奏三部分进行“咔”奏,具体来说:

在模仿演奏唱腔部分,运弓多用连弓,均在内弦高把位用食指一指滑奏,尤其是对唱腔中滑揉的模拟(多集中在角音),以及对“蒋调”清晰的吐字、细腻的润腔拿捏精准。将地道的蒋月泉“蒋调”的深沉含蓄,潇洒飘逸的唱腔模仿得惟妙惟肖。

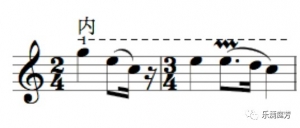

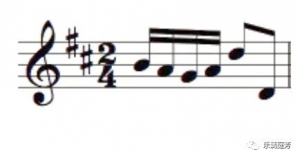

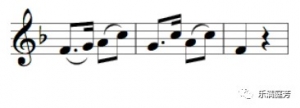

谱例1[3]三拍半的连弓表现唱之连贯(由于原调为1=#F,未避免在读谱中出现过多升号,故将其改为C调)

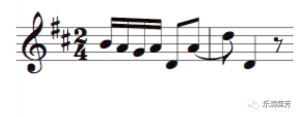

谱例2 左手滑揉模仿唱腔中的颤音

在说腔模仿上,孙文明多用滑音表现,且演奏时实际音高不明显。

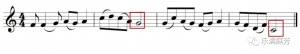

谱例3

过门部分:孙文明的《杜十娘》过门部分相比蒋月泉的《杜十娘》要丰富很多,过门多运用外弦短小的连弓演奏与模拟唱腔时均用内弦连弓拉奏形成鲜明的“唱、奏”分离。

在模拟过门音响时,孙文明在充分运用外弦的清亮模拟琵琶声响的同时,又频繁出现模拟三弦音响的内弦空弦成了“点睛之笔”。

谱例4

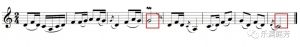

在同音重复时均使用“同音异弦”或“同音异指”的奏法。

谱例5

孙文明在《杜十娘》中用“无音头”的滑音模仿说唱语调,用简洁利索的按弦运弓“弹奏”过门,以及创制“同指异音”的技法将唱腔模拟得栩栩如生。正是对这一系列“声态”如此精准而逼真的模拟过程中,形成了孙文明胡琴音乐最细腻而直白的音乐语汇。

(2)《志愿军归国》

这是一首具有鲜明时代标志的作品。20世纪50年代初,“孙文明辗转苏浙一带卖艺时接触到了当地驻军部队,对他们所留下的印象,记忆加上想象而创作的”[4]。1953年,抗美援朝战争取得胜利,志愿军凯旋的消息,传到孙文明的耳中,孙备受鼓舞,随即创作了一首“纯属模仿音乐”[5]的胡琴曲。通过写实的手法,用胡琴拉奏军号声、军队的步伐声,歌曲的合唱、轮唱,火车的鸣笛声等种种现实声响,模拟并放置在个人的想象叙事中。

曲中出现两首群众歌曲分别是岳伦的《我是一个兵》、瞿希贤的《全世界人民一条心》,以及一首舞曲《邀请舞曲》,音乐风格欢快、明朗,音乐形式仍以进行曲式的队列歌曲为主。采用常规的主副歌相结合的格式。主歌部分大多是齐唱或独唱的领唱,副歌部分常是简单的混声二部合唱。

据孙文明在演奏时口述,全曲可分为三大部分:

第一段的声响模拟了志愿军练兵的场景,这段总体有军队号声、口令人声以及唱歌声。军队号声根据孙文明在演奏时的说明有:“起身号”—“军队集中”—“志愿军升旗”三种号声;中间穿插了行军时口令等人声:“立正”“向左转”“向右转”“起步走”……“一、一、一二一”“一、二、三、四”等各种声响;唱歌声是通过八度定弦、双弦拉奏的方式模拟《我是一个兵》的合唱以及两声部轮唱的演唱效果;第二段是通过调松琴弦,用双马尾模拟车站的钟声、火车的汽笛声,以及列车启动声逐渐开快走远,而后又返回进站、刹车声等机器噪声的模拟;第三段是向上大二度定弦后,模拟了群众歌曲《全世界人民一条心》,以及用《邀请舞曲》描绘抗战胜利后人民载歌载舞的欢庆场面。

(3)《送春》

《送春》结构短小,素材简洁,是一首以模仿江苏小调《孟姜女》的第一、二句为“原型”进行加花的胡琴作品,每次音调开始前加入7小节的双音拨奏,反复三次。

谱例6 江苏民歌《孟姜女》与《送春》比较

谱例7 江苏小调《孟姜女》[6]第一、二句

谱例8《送春》曲调

通过对比,可以很清晰地发现,两句落音相同,骨干音基本相似。孙文明《送春的曲调可以说是江苏小调《孟姜女》第一、二句的“变体”。

2.江南地域性作品-以江南音乐素材、形成江南音乐地域性:作品有《弹乐》《流波曲》《四方曲》

(1)《弹乐》

《弹乐》也称《弹六》,是在苏州弹词开篇音调和江南丝竹《三六》的加花手法为基础之上,发展而成。仅从乐曲标题来看,《弹乐》既有“弹拨”之意,又是“苏州弹词”之弹;“乐”与“六”在吴语中同音,都读“luo”。所以有欢乐之“乐”,亦有江南丝竹之《三六》。由此可见,《弹乐》在标题中已涵盖了音乐体裁、演奏方式和乐曲情绪等方面。

在采访中,林心铭说:“孙文明在演奏《弹乐》时每一遍都不一样。”[7]这也正是说明民间艺人常常既是表演者也是创作者,其作品是他们在一次次演奏中不断加工、完善而逐渐成熟,在一次次的“即兴”中不断“稳定”。

作者于2015年5月采访上海音乐学院教授、二胡演奏家林心铭先生。摄影:郭树荟教授

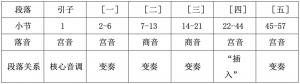

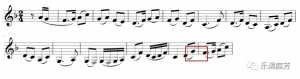

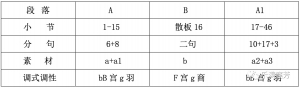

乐曲结构:全曲结构依循传统民间音乐中的变奏形式,共有八段,即同一材料的七次变奏。其曲式结构为:

表4

乐段开头、结尾都由十分固定的音型构成:合头(短小音型)+即兴变奏(加花、扩充)+合尾

核心音调:

《弹乐》的旋律素材与苏州弹词开篇《潇湘夜雨》《珍珠塔》“方卿看灯”中琵琶、三弦的伴奏音型有紧密联系。在每乐段开头的特定音型是来自苏州弹词开篇《潇湘夜雨》中的伴奏,其取材于《红楼梦》,唱的是林黛玉独居大观园潇湘馆中,抱着恹恹病体,在雨夜中的孤凄心境和愁怨情思。

谱例9《潇湘夜雨》(朱雪琴演唱)第5、6小节

(原调为1=F,为便于对照改为与《弹乐》同调1=D)

谱例10《弹乐》开头音型—“合头句”

以合头句为“动机”,通过加花的手法发展乐句。江南丝竹《三六》的结构为“A B C B C1 B D B C2 B”,其中“B”不断交替出现,民间艺人称这种每次新材料变奏后都要重复再现的主题音乐材料(B)为“合头”。[8]

旋法:《弹乐》在结构上也许与《三六》有一定关系,可是更多地运用了江南丝竹中的加花、连锁等旋法使旋律发展。

谱例11《弹乐》4-9小节每段结尾的音型是取自弹词开篇《珍珠塔》中“方卿看灯”的伴奏。

谱例12 “马调”《珍珠塔》(看灯)

(原调为1=C)

谱例13《弹乐》“合尾句”68-69小节

谱例14《弹乐》57-60小节(加花)

江南丝竹与苏州弹词音乐的因素在乐曲中相互渗透,从容真切、自然流畅。由于他深谙苏州弹词音乐与江南丝竹,因此乐曲中就体现出二者融为一体的音乐内容。

技法:

在技法上,孙文明演奏《弹乐》按弦干净、清晰,几乎没有揉弦。此曲中为模仿评弹伴奏乐器琵琶、三弦弹奏的颗粒性音响,创造了“弹弓”的奏法。利用右手腕的弹性将琴弓贴紧琴弦,发音后立即转用“虚弓”。

此外,孙文明还借鉴坠胡和三弦咔戏的手法,在演奏时用琴轸作千斤,使琴弦振动达到最大振幅,突破了二胡原先的音域限制,并很好地模仿了三弦的声音和具有共鸣的音响。

《弹乐》用跨域20度的宽大音域(小字组d-小字二组a),充满了10度以上的音程大跳,其意在一把胡琴上发出两件弹拨乐器的音响。外弦高音代表琵琶,内弦,尤其是内空弦的小字组d代表三弦。例如:

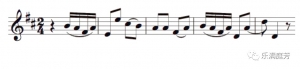

谱例15《弹乐》11-14小节(吴赣伯记谱)

乐曲中频繁的音程大跳、高低音的交替,使听者感到旋律的复合与支声性,将音色、旋律织体在一把琴上发出了从未有过的“新声音”,这种异于常态且富有想象力的音响特质正是《弹乐》的个性所在。

(2)《流波曲》

《流波曲》篇幅精简,情绪深沉,一气呵成,旋律富有叙事性。《流波曲》于孙文明就如同《二泉映月》于阿炳,是具有相对厚重主题内涵的“自传性”作品。“孙文明对阿炳的精湛琴艺极为钦佩,对《二泉映月》则更是盛赞不已。”[9]在他女儿出生后,当时《二泉映月》极为流行,“因为喜爱《二泉映月》,给自己的女儿取名为“‘音月'”。[10]可见,《流波曲》在形成之初便与《二泉映月》有着密不可分的联系。经过笔者进一步聆听、分析,发现《流波曲》中主要音乐素材正是取自于《二泉映月》,既有“核心音调”的借鉴,亦有“大部头”旋律曲调的直接运用。两首乐曲在结构、音调、旋法乃至技法上有许多相似之处,或许可以说,孙文明的《流波曲》是《二泉映月》的另一种“化身”。

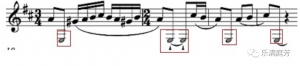

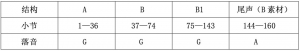

表5 乐曲结构

《流波曲》整体结构主要为变奏形式,以“引子”为全曲旋律的“核心音调”,通过“微变”发展为乐句、乐段进行变奏。然而,与一般的变奏结构不同的是,孙文明在第四段穿插一段“它旋律”。正是这段“插入段”赋予了《流波曲》更多的含义。

核心音调:

《流波曲》的“引子”是全曲的核心音调,通过变化贯穿始终。它的音调很可能来自《二泉映月》。

谱例16《流波曲》曲首第1乐节“核心音调”

谱例17《二泉映月》A句“固定结尾”(与《流波曲》移为同调)

在《流波曲》这首篇幅不长,只有57小节的乐曲中,核心音调变化出现了九次。《二泉映月》对于《流波曲》的影响不止于此,不仅是核心音调的贯穿,还有,高潮段落(第四段)的“复刻”。如谱例18:

谱例18《流波曲》第四段

整段落的“照搬”《二泉映月》的曲调,足以说明《二泉映月》对孙文明的影响之深远。并且,孙文明只在第四段运用了大量的“绰、注”,与前后段直白、朴素的音乐语汇有明显地区别。还可以进一步证明的是,在技法上,孙文明也借鉴《二泉映月》中的左手透音,右手波弓等技巧。孙文明如此“大手笔”地润饰当然不只是强调《二泉映月》外在曲调,也许更多的是感慨二人“同命相连”的情感联系。

(3)《四方曲》

《四方曲》常被孙文明作为开场曲演奏。乐曲“汲取京剧、粤曲的某些音型、节奏的特色而创作”。[11]此曲短小轻松(共74小节),结构精简。以五声音阶级进为主、带有苏州评弹味道的江浙一带音乐之风。

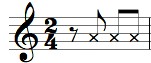

全曲除开头第一句为“板起”,往后每句均为弱拍起,以 为固定音型,贯穿全曲。在弓法上是十分规整的、一拍一弓的拉奏。就在这“规整”之中,广东音乐常用旋法又悄悄显现,如多为眼起,弱拍多加花,重拍基本不加花,等等。

为固定音型,贯穿全曲。在弓法上是十分规整的、一拍一弓的拉奏。就在这“规整”之中,广东音乐常用旋法又悄悄显现,如多为眼起,弱拍多加花,重拍基本不加花,等等。

全曲最有特点的是在音调上对偏音“#fa”与“↑#fa”的运用。它作为变化音,“游走”在京剧中常用的“以徵为宫”暂转调和广东音乐的“乙反线”之中。

就《四方曲》总体而言,偏音在全曲出现的次数并不多(共四次)。孙文明在对京剧、广东音乐、苏州评弹等民间音调“把玩”的过程中,时而“特征音”的显现也许只为一种“调味”。然而,每次出现却藏有“新意”,使音乐在进行中发生着低调、细微的音调起伏和变化。在不经意时一闪而过,令人回味。

以上,通过对三首乐曲《弹乐》《流波曲》《四方曲》的分析和解读,可以发现,三首乐曲具有浓厚的“江南气质”,且都为变奏结构,通过旋法变奏,又衍生为乐曲变奏结构。运用核心音调或固定节奏型为主要“结构力”自由贯穿全曲,然而,每首乐曲曲调、技法以及音响的差异成为每一首作品个性的“标签”。江南音乐既是这三首乐曲的显性气质,作为“母语”贯连在孙文明的许多作品中,亦是孙文明音乐作品能够“生根发芽”的重要土壤。

3.其他音乐形式-包容性、吸纳、融汇其他音乐形成,如《人静安心》《送听》

(1)《人静安心》

《人静安心》作于1957年初,1=bB(2-2弦),是孙文明第一首使用八度定弦的作品。

《人静安心》在结构上有稍显生涩之感,从音乐素材上来说,这是孙文明作品中运用素材最多的一首。包括近代民歌《牧羊姑娘》、苏州弹词“陈调”结合《凤阳花鼓》,以及广东音乐音调,等等。在第一段孙文明运用了近代民歌《牧羊姑娘》的音调发展而成。将《牧羊姑娘》与《人静安心》第一段音调进行对比,不难发现两者在落音以及旋律进行等方面的相似之处。

谱例19《牧羊姑娘》

(原曲为F宫d羽六声)

谱例20《人静安心》第5-9小节

演奏上,第一段是“安静的夜晚,从下巴位开始,长音拖得长些,散板的处理,演奏时平稳中带紧凑,可时松时紧……尤其要想象像夜间偶然有什么东西在呼叫……弓子要渐渐送下来,等没有了‘拖声’再全部停住”。[12]

在第二段与第一段均用外弦演奏,广东音乐旋律音调隐约可见:乐句多从“眼”起(小节弱拍处),在一个乐句中,以短小素材为“动机”,运用“合头”手法发展两至三个乐逗,七声音阶以五声为骨干音,但中立音fa、xi多位于重要位置。例如:

谱例21《人静安心》第34-40小节

《人静安心》第三段全用内弦演奏,曲调以《凤阳歌》[13]为基调,并融合苏州评弹中“陈调”的韵味,借鉴了“陈调”音色、调式以及行腔等特点,主要体现在:全段用内弦演奏,且内弦定弦较一般二胡低8度,以表现“陈调”唱腔低沉浑厚之感。形成具有苏州弹词“陈调”韵味的《凤阳歌》。

《人静安心》在第四段将前三段已有的音乐素材整合,并创造“双弓毛奏双音”[14]的方式模仿口琴复音的音响效果。“乐曲中既有广东音乐的味道,也有歌曲“牧羊姑娘”的味道。”[15]

从以上对《人静安心》四个段落的分析,可以看出,尽管有各种音乐素材“拼贴”“粘贴”的痕迹,但都是时下比较流行的民歌、曲调或音乐形式,同时,为了模仿逼真还创制了“双弦双马尾”这一独特技法。这种“杂烩”的方式,不仅符合当时大众的审美口味,也体现出孙文明不拘一格的创作观念。

(2)《送听》

《送听》全曲情绪轻快活泼,具有浓厚的、成熟的“广东音乐”风格与语汇。运用双弦双马尾演奏,通过八度双声部模拟广东音乐小型乐队“声管齐鸣”的演奏效果。

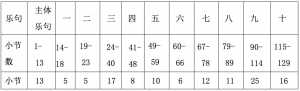

表6《送听》乐曲结构

此曲为两个主体段落的变奏结构,但只对B段部分素材用扩充手法进行变奏:B1段前26小节(75-100小节)与B段前半段基本相同,而B1后半段(40小节)则是B段后12小节素材上的展衍和扩充。

《送听》主要由节奏型、旋律走向、音调特点、润腔特点等构成具有浓厚广东音乐风格作品。这与同样是孙文明运用粤曲和京剧素材而创作的《四方曲》形成地方音乐风格上的明显差异。

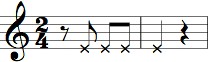

节奏:在运用节奏型的手法上,与《四方曲》有“异曲同工”之处。“眼起”节奏型贯穿全曲,以 为基本的固定节奏型,或是在此基础上添音、扩充。

为基本的固定节奏型,或是在此基础上添音、扩充。

音调:此曲音调最大特点就是“中立音”的强调,其运用广东音乐或粤剧中的“乙反线”的音乐特征,强调“乙反(xi、fa)”两音。例如谱例22与谱例23(谱例说明[16]):

谱例22“乙”音的运用

谱例23“反”音的运用

可见,“乙、反”两音在《送听》中多处出现,且常在强拍位置,这正是“乙反线”调性的特征音所在。由此,亦证明了《送听》是具有浓厚广东音乐风格的重要因素之一。

4.探索性作品——胡琴上新的探索、尝试,包括制琴,音色、音响,比如《夜静箫声》《二琴光亮》《春秋会》

此类型作品对音响的探索显然大于对某地域音乐语言的把握,可以感觉到孙文明对这三首乐曲将会呈现的“样貌”,更多的是通过“制琴”的变化从而探索新的音响、音色。

(1)《夜静箫声》

在不断对“新音响”的探索过程中,孙文明曾受“他乐器”音色启发,在其艺术生涯的中后期,创作了《夜静箫声》(1957年秋)。此曲最大的特点在于对胡琴音响的挖掘,即在孙氏特殊的制琴基础上,创造了“虚弓”“虚指”两种技法,并结合泛音奏法,“开辟”出洞箫空灵、明净的音色。

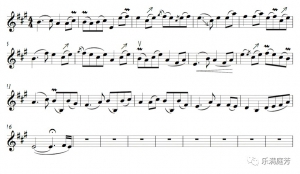

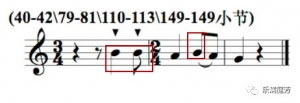

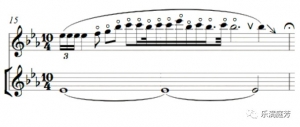

《夜静箫声》为C徵调式,全曲均在胡琴内弦上演奏,跨越了两个八度音域。乐曲材料简洁,结构较为清晰,通过开头13小节的“主体乐句”变奏10次构成,如谱例24:

谱例24《夜静箫声》

第1-12小节“主体乐句”

以“主体乐句”为核心,通过紧缩或扩充等手法,使每句句幅在5—25小节内变化。

表7《夜静箫声》结构

全曲共有11个乐句,句与句之间通过“合头”来划分,如谱例25:

谱例25“合头”句

这一“标志”共出现了11次,不仅具有划分乐句的作用,还具有承上启下的功能,即开头音“宫音”作上一乐句的“落音”,如谱例26:

谱例26“主体乐句”与第三次变奏的结尾

第一、二次变奏乐句的结尾

以及第四、六、七、八、九变奏乐句的结尾

由以上谱例可见,在每乐句结尾处均以“商音”为最后一音,通过“顶针”的手法,即句尾的落音即下句的开头音“宫音”,句与句之间“无缝”连接使得乐曲结构紧凑,一气呵成。

(2)《二琴光亮》

《二琴光亮》[17]准确的创作时间并未记载,事实上,是林心铭先生根据1960年在上海音乐学院的录音,从而判断该曲为孙文明所演奏,但并未对其进行记谱和研究。通过笔者聆听与记谱,可以发现,此曲的音乐风格、演奏技法以及音响音色与内蒙古弦乐器潮尔有明显的相似之处。内蒙古东部地区的弓弦乐器潮尔,是一种器乐形式,演奏时用弓子同时擦奏内外两根弦,在外弦高音弦上按奏出旋律声部,内弦低音弦则保持空弦持续低音。

由此笔者推测,可能是孙文明于1958年参加全国民族民间音乐会演时,听到了蒙古族长调锡林郭勒长调流派哈扎布的演唱,受之启发而创作了《二琴光亮》。

在笔者对《二琴光亮》进行记谱时,发现有明显的“引子”与“正歌”两大部分。此首作品结构内部成分难以用常规的节拍、节奏进行划分,由此笔者对记谱有一定难度,这也许正是内蒙古长调律动所具有的特殊性:不具备一般民歌节拍、节奏等常规要素,而是由演唱者气息的长短而构成乐句或“唱句”。所以,基于笔者对《二琴光亮》的记谱以及孙文明演奏的音响实体之上,进行这首乐曲以下的分析。

在音响与曲调上,《二琴光亮》是模仿蒙古族一类长调歌曲“潮尔音哆[18]”(意为有共鸣、合音的歌曲)中,即有两个声部曲调。引子一般是具有呼唤性的曲调。正歌部分开始为多声性音乐,上方声部是由主唱者高歌的悠长曲调,下方声部是由多个歌手一同合唱持续的低音,两个声部之间相互配合构成八度、五度、三度、六度等自然和声音程。尾声部分由齐唱一段固定音调组成。

在结构上,《二琴光亮》是由引子与“正歌”变化反复三遍构成,与“潮尔音哆”结构相比无尾声,但在音乐形态以及多声性的“合音”上有许多相似之处。

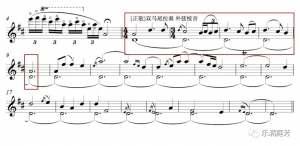

关于此曲的形态分析,首先,从《二琴光亮》的引子来看,句幅较长大,均在高音区自然泛音演奏,小三度来回滑揉类似于长调演唱时的“颤音”,由于没有千斤,音域宽广,泛音音响清亮,如谱例27:

谱例27《二琴光亮》引子

将其与内蒙古锡林郭勒盟的潮尔音道《圣主成吉思汗》[19]的某歌曲旋律片段相比:

谱例28《圣主成吉思汗》歌曲片段

两者通过连续泛音运用,自由的节奏,表现出长调旋律高亢而舒展的特点。

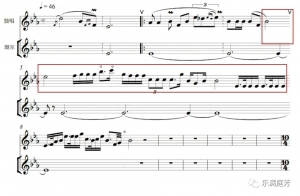

再看《二琴光亮》的“正歌”部分,潮尔音乐的多声性,在此曲中是通过内弦空弦低音持续音与外弦旋律声部构成的“合音”来表现。例如谱例29与谱例30:

谱例29

谱例30《圣主成吉思汗》歌曲片段

两段在旋律走向上有相似之处,均在徵音一宫音向上四度扬起后回旋下落在徴音,气息绵长。孙文明在旋法以及音响上明显有意向潮尔音道靠拢,然而,从听觉上来说,他的演奏却更具有自身直白、简洁的特点。

值得注意的是,《二琴光亮》中“无千斤”的制琴方式与孙文明的处女作《弹乐》基本相同,但并没有以内弦琴轸为千斤;以及“双弦双马尾”这一技法,也在《送听》《人静安心》《志愿军归国》等作品中已有所运用。由此,通过这两个技法可以证明,是经验的积淀以及丰富的民间音乐才促使《二琴光亮》能发出不同寻常的音响。

(3)《春秋会》

《春秋会》是孙文明的最后一首作品,作于1959年,亦是孙文明在上海传艺时创作的唯一一首音响存留的作品。也许是当时上海广泛流传的二胡音乐作品与以往孙文明所听所奏的有较为明显的差异,这一“新兴”的音乐风格再次激发了孙文明强烈的创作欲望。

这首作品涵盖了当时大部分“学院式”二胡作品的特点,主要包括运用钢丝弦演奏、乐曲结构为“A-B-A”单三部曲式、2/4拍节拍感鲜明、上方五度近关系转调(bB—F—bB)、“切把”演奏以及“顿弓”奏法,等等。然而,这对于孙文明来说,并非是一种“模式”,而是对胡琴音乐的又一次新的探索。

表8《春秋会》乐曲结构

这一探索不只停留于制琴、定调和音乐结构上,也体现在对以往作品里习用手法的“更新”。比如,“合头”或“合尾”的运用亦是孙文明常用的旋法之一,它是划分乐句或乐段的重要“标识”。这一手法遍及孙文明的多首作品,如《弹乐》《流波曲》《夜静箫声》《送听》等。

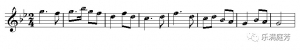

在《春秋会》A、A1乐段中每句的结尾处,孙文明运用了鲜见的“七度合尾”,如谱例31:

谱例31

这其中的“七度”与“合尾”的“混合”很有可能是孙文明在这一时期的一种新尝试。

同时,《春秋会》是以定弦“羽、角”二音以及由此构成的五度、八度音程,成为全曲的骨干音和骨干音程。如谱例32:

谱例32 第7-12小节

以及第21-24小节

再进一步分析,又发现,孙演奏“羽、角”二音时均使用富有弹性的分弓拉奏,且重音多落在弱拍上,这与孙文明的第一首作品《弹乐》可谓异曲同工。这一“巧合”或许“有意”,或许“无意”,但它使得孙文明11首作品完整而丰满。

(二)孙文明胡琴音乐创作历程及孙氏琴乐语汇形成

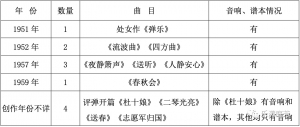

在第一节中,笔者已分析了孙文明11首胡琴音乐作品,接下来,试将其创作时间的分期(早中晚)与之关联起来,也许可以看到,孙文明个人音乐创造的变化和成长。将已明确创作年份的7首作品按历时顺序排列,如表格9:

表9

在孙文明全部11首作品中,有4首创作年份不详:评弹开篇《杜十娘》《二琴光亮》《送春》《志愿军归国》。通常来说,大多音乐作品的创作与时代背景不无关联。回溯过去,笔者将根据当时特定某些历史事件,结合音乐形态、乐曲风格等方面对这4首乐曲作创作年份加以推测:

·《送春》属纯模拟性乐曲,《送春》的曲调是模拟江苏小调《孟姜女》。在采访周皓先生时,他曾提到:“孙文明十六岁开始学二胡,先是《孟姜女》等民歌。”可见,在苏浙一带广为流传的《孟姜女》是孙文明初学胡琴的“入门级”乐曲。由此,此首《送春》可能是孙文明较早期的作品(1951-1952)。

· 评弹开篇《杜十娘》同属模拟性乐曲,将“蒋调”评弹开篇《杜十娘》的声腔、过门只在一把胡琴上“再现”。周皓先生在回忆1958年于无锡某茶室寻找孙文明的情景时说:“孙文明演奏曲目十分丰富……曲艺音乐中尤擅长评弹,如评弹名家蒋月泉的‘蒋调’、徐丽仙的‘丽调’、朱雪琴的‘琴调’等都奏得神似逼真,恰尽其妙。”[20]孙文明1949年前后开始在江南各地城镇的书场或茶馆中卖艺,对苏州评弹各调如数家珍,其中最具代表性的当属“蒋调”。故,孙文明的评弹开篇《杜十娘》应属其创作前期作品(1951-1952)。

2014年11月采访二胡演奏家周皓先生摄影:郭树荟教授

·《志愿军归国》是对志愿军出操、喊口令以及火车鸣笛等一系列“声态”的模拟。其中,“志愿军”系指20世纪1950年—1953年参加抗美援朝的中国人民志愿军。这首乐曲是为庆祝抗美援朝胜利(1953)而创作的乐曲,其中的革命歌曲《我是一个兵》、工农兵歌曲《全世界人民一条心》等在建国初期广为人知,所以笔者推断,《志愿军归国》创作时间可能在抗美援朝胜利后,即1953年—1954年期间。

·《二琴光亮》具有明显的蒙古族潮尔的音乐风格。笔者在上一节《二琴光亮》的分析中有提及,可能是孙文明于1958年参加全国民族民间音乐会演时,听到了蒙古族长调锡林郭勒长调流派哈扎布的演唱,受之启发而创作了《二琴光亮》。那么,《二琴光亮》的创作时间应该在孙文明创作时期的中后段,即1958年左右。

实际上,仅从以上4首乐曲便能看出,作品的形成与当时社会背景、特定事件息息相关,作品背后所体现出的特质也正勾连着与之相映的时代背景,堪称那一时代的缩影。

是时,江南一带以其优越的地理位置和浓厚的音乐文化氛围,汇聚了众多优秀民间音乐艺术,孙文明的这些作品受此熏陶,从而折射出当时江南地方音乐文化的特殊性、时代性。于是,孙文明凭着听觉记忆创造了音乐,用孙氏的美学表达捕捉了社会的变迁与动态,同时,亦记录了历史。

(三)孙氏的“创新”与“前卫”

1.“制琴”方式

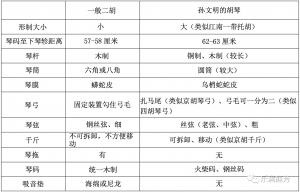

(1)与一般二胡的区别

孙文明作品中个性的音响和音色,大部分原因来源于孙文明的胡琴与一般或称现代二胡存在些许差异。

在对周皓老师和林心铭老师的采访过程中,他们都提及了关于孙文明胡琴“制琴”特点,比如“琴杆是铜杆子,他筒蒙皮是用当地乌梢蛇的蛇皮,琴弓类似京胡的弓……”[21]以及“孙文明的琴是丝弦琴,弓子是扎马尾的。琴底部没有琴托,可以直接装卸琴弦……”[22]

将两种二胡进行大致对比,通过表格可以一目了然地看出“孙文明胡琴”与“一般二胡”的异同。如表格10:

表10

由此,可以说,孙文明的胡琴是“集众琴于一身”。类似京胡可移动和拆卸的千斤,以及扎马尾弓、四胡的双马尾弓,坠胡的“无千斤”,等等。这一系列的“合”“组装”,显示出孙文明并不拘泥于“胡琴”传统的器乐语汇,同时,亦说明民间胡琴艺术具有巨大潜力和创造空间。

(2)持琴方式

孙文明的持琴方式在已有研究中并无太多关注。然而,在笔者采访过程中却发现了孙文明的两种持琴方式,一是采访林心铭老师时所说的“双膝夹琴”;一是周皓老师说的“通常的拉琴方式”。

笔者认为,持琴方式的不同主要是控制音量的大小,孙文明的两种持琴方式或许关系着“演奏场域”的不同。周老师在书场或茶馆聆听孙文明拉琴,所以将琴放在腿上,“需要琴声响亮招揽顾客”[23];而林老师是在学校琴房或教室里聆听孙文明演奏,较之茶馆等地空间狭窄,故将琴放于两膝间,音量可以有所控制。由此说明,孙文明的持琴方式是根据所在场地、环境或听众多少而调整改变的。

图3(照片系林心铭先生根据孙文明胡琴特点特制而成)

2.“孙氏”奏法

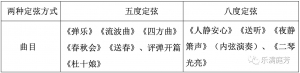

(1)定弦方式

在林心铭老师的《关于孙文明的二胡演奏特点》[24],以及周皓先生的《深切怀念杰出的民间音乐家孙文明先生》[25]中已有对孙文明胡琴曲定弦的详细记录。笔者将其大致划分为两种定弦方式,分别为“五度定弦”与“八度定弦”,如表格11:

表11

(2)演奏技法

“由于到处演出,观众对象不同,所以要讲究大众化,重点是戏曲、评弹与歌舞的音乐,演奏得还要像……就要有新鲜的技巧……”[26]

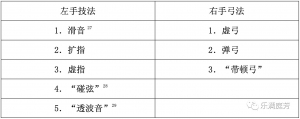

在运弓走指方面,孙文明也“创制”了许多特殊的“孙氏”技法,比如善用虚弓、弹弓;用指腹按琴弦;以及广东高胡双膝夹琴演奏方式,等等。主要包括五种左手技法和三种右手弓法,如表格12:

表12

由此,在前人研究基础上结合实地采访内容,笔者更加集中关注于孙文明最具“革新性”的胡琴创新技法,从而提炼出以下6点分别阐述:

①不用千斤或内弦琴轸作千斤(《弹乐》《二琴光亮》《夜静箫声》《志愿军归国》)

千斤是一般二胡用作切弦。孙文明借鉴坠胡或三弦咔戏的手法,演奏时“不用千斤”,使琴弦的使用长度扩展到最长,琴弦的振动和振幅扩展到最大。其主要目的是扩大音域,增加共鸣。有两种方式,一是以内弦琴轸为“千斤”,内外弦弦长相同,按同一音位,内外弦音程为五度,如《弹乐》。二是直接卸掉千斤后内弦比外弦长,按同一音位,内外弦音程为四度。

②双弦双马尾弓(《人静安心》《送听》)

在孙文明四首乐曲:《送听》《二琴光亮》《志愿军归国》以及《人静安心》的第四段中,都运用了类似四胡双弦双马尾的技法,用短小细绳将马尾分为两束,当需要演奏双弦时,通过弓根扎马尾处,将马尾一分为二嵌入胡琴内外弦。

③持续低音(《二琴光亮》)

持续低音是《二琴光亮》中的独特技法,是孙文明参加全国音乐周,受锡林郭勒长调流派哈扎布演唱的影响,在胡琴无千斤的基础上,运用双马尾弓使内外弦同时发声,但左手只在外弦上按音,由此才发出类似潮尔琴般多声性音响。

④虚弓虚指(《夜静箫声》)音色

虚弓、虚指主要运用于《夜静箫声》。为了奏出洞箫般清澈的音色,全曲均用虚指,即用左手如按泛音般压力按弦,同时,配合弓弦最小摩擦力运弓,其音色如泛音或半泛音,纯净细腻。

⑤同指异音(评弹开篇《杜十娘》)

同指异音即不同音用同一指演奏,使得音与音之间的过渡类似于唱腔中的自然滑音。这一技法主要运用于咔曲评弹开篇《杜十娘》中对唱腔的模拟,全曲唱腔部分均用食指一指演奏,将“蒋调”清晰的吐字、细腻的润腔模仿得栩栩如生。

⑥转动琴轸《志愿军归国》现实音响

在采访林心铭老师时,他提及孙文明在演奏《志愿军归国》第二段时,左手转动琴轸,改变琴弦张力和音高来模仿火车出发时车轮转动的声效。这一段对现实音响模拟的技法及孙文明特殊的胡琴在一般二胡上难以“再现”。

孙文明的声音记忆以及胡琴演奏,不仅仅停留在单纯的旋律或是音调,而在于对声腔、声态音响模拟的同时,有意跳出传统,将创新的技法加以提炼、融合于自己的作品中。

综上,对孙文明的制琴方式以及“孙氏”奏法予以了较为细腻的阐释。不难发现,孙文明对音响的关注度不同于一个普通的“民间艺人”。在他“制乐”而成的大量作品中,有相当难度的技法、极为特殊的胡琴形制,最突出的,更是由此而成的独特音色、音响。这也是与传统二胡乐曲最大的差异所在以及对多声性音响的探索。然而,“孙氏”音响究竟具有何种特殊性?又是如何体现的呢?此为以下希望着重予以解读的部分。

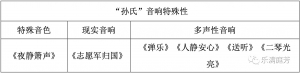

3.多声性音响

笔者首先关注的是孙文明作品中具有特殊音响的乐曲,包括《夜静箫声》《志愿军归国》《弹乐》《人静安心》《送听》《二琴光亮》。这6首曲目占孙文明全部作品的一半以上,乐曲中胡琴特殊音响在孙文明的音乐中扮演了重要角色。从而,本文试将其音色、音响特质划分为“特殊音色”“现实音响”以及“多声性音响”三个方面。如表格13:

表13

其中,“多声性音响”是笔者较为关注的一点。从以上表格中,可以看出,“多声性”在“孙氏”音响中占了较大比重。实际上,孙文明从1951年创作的《弹乐》,到1957年的《人静安心》《送听》,以及1958年的《二琴光亮》,这4首作品之间的关系,不仅是时间上的横向顺序,并且在音响上也有其变化、发展的过程,它呈示出了“孙氏”多声性音响的演进轨迹。

从《弹乐》的两种音响交替,《人静安心》《送听》内外弦八度“齐声”,以及《二琴光亮》持续低音的“双声部”,可以进一步证明孙文明胡琴音乐的“多声性音响”是在渐变的过程中不断形成的。

在孙文明“边走边听”的游历过程中,民间音乐如同碎片般存储在他的“听觉记忆”[30]里。通过以上对其11首全部胡琴作品的分类式分析,以及“孙氏”琴乐语汇的解读与提炼,我们可以看到其中民间音乐素材如何发生“渐变”与“融合”,又如何形成“化合后的原创作品”。同时,在解读孙文明“集众琴于一体”制琴方式与打破常规的演奏技法过程中,又寻找到“孙氏”特殊音响中最具有个性、标识性的“多声性音响”特点以及它的发展轨迹,从而看到了“孙氏”琴乐语汇较为立体的样貌。那么,孙文明在上海传艺时期是如何将其个性的琴乐语汇代入学院的呢?传艺方式又是怎样的呢?本文第三部分将重点解读。

——节选自《中国传统音乐青年学者论文集》,文汇出版社,2021

注释:

[1] 张诗琪:《有感于“中国民间音乐家孙文明纪念音乐会”》,收录于《2015年上海之春乐评集》。

[2] 林心铭:《关于孙文明的二胡演奏特点》,载《民间音乐家孙文明纪念专辑》,龙音唱片公司,2000年,第76页。

[3] 上海音乐出版社编:《中国二胡名曲荟萃(上)》,上海音乐出版社,1998年,第339页。

[4] 吴之珉:《听孙文明先生演奏-<杜十娘》与《志愿军归国》》,载《民间音乐家孙文明纪念专辑》文字资料,龙音唱片公司,2000年,第94页。[5] 林心铭:《关于孙文明的二胡演奏特点》,载《民间音乐家孙文明纪念专辑》文字资料,龙音唱片公司,2000年,第76页。

[6]《中国民间歌曲集成》江苏卷(下),第695页。

[7] 参见对林心铭老师的采访。[8] 伍国栋:《<三六》与(三六)“家族”》,载《中国音乐》,2006(04)。

[9] 吴赣伯、周皓编:《孙文明二胡曲集》,香港上海书局,1986年,第6页。

[10] 同上。

[11] 周皓:《深切怀念杰出的民间音乐家孙文明先生》,载《民间音乐家孙文明纪念专辑》文字资料,龙音唱片公司,2000年,第110页。

[12] 吴之珉:《孙文明先生谈<人静安心》》,载《民间音乐家孙文明纪念专辑》文字资料,龙音唱片公司,2000年,第95页。

[13]《中国民间歌曲集成》安徽卷第637页。

[14] 双弓毛奏双音:即将多数弓毛置两弦之间,留少量弓毛放在外弦的外侧。两束弓毛同时向内拉就奏出双音,向外拉只奏出单音。

[15] 吴之珉:《孙文明先生谈(人静安心》》,载《民间音乐家孙文明纪念专辑》文字资料,龙音唱片公司,2000年,第95页。

[16]《送听》全曲原谱为上下声部八度同音的双声部,为能清晰查看谱例,在分析时改为单声部谱例。

[17]《二琴光亮》是林心铭先生根据1960年孙文明在上海音乐学院的录音,从而判断该曲为孙文明所演奏但至今未查到有关此曲的记谱和研究。

[18] 包·达尔汗、乌云陶丽:《蒙古长调》,浙江人民出版社,2007年,第89页。“蒙古一类长调歌曲“潮尔音哆”(意为有共鸣、合音的歌曲)中,即有两个声部的长调歌曲。其结构长大且完整,一般由引子、正歌、尾声(*图日勒格')三个部分构成,引子一般是形成于衬词之上的一个句子的呼唤性曲调。正歌部分开始为多声性音乐,上方声部是由主唱者高歌的悠长曲调,下方声部是由多个歌手一同合唱持续的低音,两个声部之间相互配合构成八度、五度、三度、六度等自然和声音程。尾声部分由齐唱一段固定音调组成。”

[19] 引自《中国民间歌曲集成·内蒙古卷》。

[20] 周皓:《蓄蕴创新独树一帜-追忆优秀的民间音乐家孙文明》,载《音乐爱好者》,1985(02)。

[21] 参见周皓采访记录。

[22] 参见林心铭采访记录。

[23] 参见对周皓的采访。

[24] 林心铭:《关于孙文明的二胡演奏特点》,载《民间音乐家孙文明纪念专辑》的文字资料,龙音制作有限公司,2000年。

[25] 周皓:《深切怀念杰出的民间音乐家孙文明先生》,载《民间音乐家孙文明纪念专辑》文字资料,龙音制作有限公司,2000年出版。

[26] 吴之珉:《孙文明先生谈(人静安心》》,载《民间音乐家孙文明纪念专辑》文字资料,龙音唱片公司2000年,第96页。

[27] 孙文明作品的扩指包括:1.多用于京胡演奏的三指代四指;2.第三把位一至四指间为小六度。

[28] 周皓:《深切怀念杰出的民间音乐家孙文明先生》,载《民间音乐家孙文明纪念专辑》文字资料,龙音制作有限公司,2000年。“碰弦:一般以指尖连续打音,孙文明在《流波曲》第39小节以食指的指肚轻的空弦。”

[29] 同上。“透波音”:第一把位按食指前先快速闪过空弦音,是孙文明将“江南丝竹”中的透音及波音奏法巧妙地结合。

[30] 张振涛:《二泉上六十轮中秋月》,载《中国音乐学》,2010(02)。

作者简介

张诗琪,上海音乐学院中国传统音乐理论专业2019级博士研究生。2008年考入上海音乐学院民乐系二胡演奏专业,2014年开始先后攻读中国传统音乐理论方向硕、博,师从郭树荟教授。曾发表“民间胡琴艺人孙文明艺术生涯再释”(《歌海》2016年第1期);同年以文章“江南民间胡琴艺术的侧影——评孙文明的胡琴作品《弹乐》”获首届“华乐杯·中国民族器乐作品评论“传统组第一名,并发表于《人民音乐》(2017年01期),毕业论文《制乐与传艺——孙文明胡琴音乐研究》获得硕士学位,并收录在《中国传统音乐青年学者论文集》(文汇出版社2021年)。2020年攻读博士学位,2022年文章《江南民间音乐的化合与再生——以孙文明<弹乐>为例》被收录于《江南丝竹——音乐形态研究》(苏州大学出版社2022年9月)。2023年4月以《上海地区传统民歌“基本调”的支脉形态与传承现象研究》完成博士论文开题。