盛夏时节,记者去云南玉溪采访了玉溪聂耳民族乐团音乐总监李鸿钧先生。那天,82岁的李鸿钧先生正在玉溪文化馆小音乐厅指挥乐团在排练。

排练现场,一把把四耳胡琴的琴头处有一个格外醒目的标志——云南玉溪江川县李家山出土的古滇国青铜器“牛虎铜案”,地域特色十分鲜明。

李先生早年在玉溪花灯剧团乐队担任大提琴演奏员。自聂耳民族乐团成立20余年以来,他的心就紧紧地与乐团维系在一起。

弘扬聂耳精神 成立聂耳民族乐团

玉溪是人民音乐家、国歌作曲者聂耳的故乡。1985年,音乐家、文化部代部长周魏峙亲临玉溪参加聂耳逝世五十周年暨铜像落成仪式。看到玉溪没有一支民族乐团,他便说:“玉溪是聂耳的故乡,理应有一支民族乐团,以弘扬聂耳精神,提高音乐人才,提高市民的音乐素质。赋予聂耳故乡——玉溪这座城市音乐灵魂”。

遵照老部长的嘱托,2003年12月,朱丽云提议成立玉溪聂耳民族管弦乐团,朱丽云作为李鸿钧的夫人,曾经担任玉溪花灯团团长,她曾率领剧团培养了一位“梅花奖”获奖演员,两次获得文化部文华奖、一次中宣部“五个一工程”奖、电视剧飞天奖等8个国家级奖项和文化部授予的“全国著名表演团体“。这位退休老团长的提议得到了当地政府及有关部门的重视和支持。至此,六十多位退休和在职的乐手为了弘扬聂耳精神,他们自带乐器,不计报酬走到一起,至此,玉溪历史上第一支由吹管、拉弦、拨弹和打击乐四个声部编制的、非职业公益性的民间音乐表演团体——聂耳民族管弦乐团正式成立。

志同道合改良研发四耳胡琴

聂耳民族乐团成立后,使用的都是普通的传统民族乐器。记者问李鸿钧,乐团何时开始用四耳胡琴的?四耳胡琴又是在何种背景下诞生的?李老先生回答说:乐团刚成立时,主要为合唱伴奏,弦乐声部有提琴和胡琴担任主要旋律伴奏,胡琴(高胡、二胡、中胡)由于两根弦音域窄导致转调不便。遇到不常用调的情况,演奏者往往难以迅速且精准地调整指法与音准,无法完美契合旋律的伴奏。而提琴声部就能圆满完成。提琴可在一个把位上伴奏歌曲旋律,而胡琴必须来回换把才能完成,加之胡琴乐器没指板,是悬空按弦,常出现音准问题。

李鸿钧说,他与汤应寿相识源于共同的音乐兴趣和职业背景。“两人虽分属不同单位,但均长期从事民族乐器演奏与改革工作。”二人因乐器改良而成为志同道合的朋友,为他们后续共同研制“四耳胡琴”奠定了基础。2004年,两人基于对二胡音域局限的共识,开始联合研制“四耳胡琴”,“我们想,‘聶’加‘耳’就是4只耳朵,我们何不改良一种乐器,就叫四耳胡琴呢?”李鸿钧与汤应寿动身前往国内某乐器厂家接洽,厂家根据他们提供的样品,制作出一批胡琴,这是第一批四耳胡琴。第一批四耳胡琴是在二胡的基础上改良的,只是两个琴轴变成四个轴子、四根弦的胡琴,很像四胡,但与四胡又有着很大区别。经过改良的四耳胡琴通过增加琴弦数量、改良琴码设计、增加指板,最终成功拓宽了二胡的音域和表现力,为胡琴家族增添了一款新品。

四耳胡琴的琴码为一个尺字形,它也是四耳胡琴的核心部件,其设计独特且功能强大。这一琴码不仅能够保持二胡弓毛夹在DA两弦中传统演奏方法的同时,能独立演奏GDAE四根琴弦及在GD和AE两弦上演奏多度双音功能。四耳胡琴尺字形琴码的创新设计具有两大功效:①使得同一把四耳胡琴能够完整地演奏高胡、二胡及中胡乃至部分小提琴曲目;②这一创新之处在于琴码结构的精妙调整,实现了音域的拓展和音色的灵活转换,为民族管弦乐拉弦乐(高、中)声部标准化的设置、乐器发声的共性与声音的统一起到了推动作用。尺字形琴码的出现,不仅为传统胡琴家族增添了新的活力,更是对中国弓弦乐器未来发展的一次深远探索。它让古老的胡琴焕发出新的生命力,让民族管弦乐的音色更加丰富多彩,更为作曲家们开启了一扇通往无限创意的大门,为作曲家提供了更为广阔的创作空间。

乐团经多年改革研制获国家四项专利。2014年,中国民族管弦乐学会乐器改革制作专业委员会为了推动民族乐器产业研究与创新发展,同意在玉溪建立中国民族乐器(改革胡琴)研发与示范基地。中国民族管弦乐学会委派王书伟亲临玉溪授牌。

关于四耳大胡、低胡的创意与制作

李鸿钧早在上世纪60年代就为玉溪花灯剧团设计了一把筒状形三根弦的低音大胡琴。为了解决目前民乐团使用大提琴和低音提琴的现状,他和汤应寿共同研究在保持大提琴和低提琴定弦演奏方法的基础上,由汤应寿制作四耳大胡琴和低音胡琴。

汤应寿介绍说:开始是以大提琴的琴箱为基础,做成葫芦形,琴头是如意头,做好后觉得音量、音色还是可以的,远看仍然类似大提琴,这与他的初衷相悖,故没有投放到乐团。

经过再三推敲,汤应寿认为,中国的拉弦乐器的共鸣箱都是桶状的如二胡、中胡、革胡,“我想把二胡琴筒放大,无限放大,不就跟我们的拉弦乐器形制统一了吗?”基于这种理念,四耳大胡、低胡就这样试制完成并加入到乐团当中。

说起四耳低胡来,汤应寿介绍说:四耳低胡是以低音大提琴琴箱最大的直径62公分为低胡琴筒的直径,低音提琴的琴身厚度是20公分,扩大一倍40公分作为低胡琴筒的长度,琴腔内部空间与低音提琴相仿,琴杆是根据低音提琴弦枕至琴码的矩离设计的,四耳低胡的琴头是由大阮的如意头为蓝本设计制作的,体现了很浓的民族元素。琴体内部有音梁、音柱。其他配件如弦钮、指板,琴码、琴弦,基本采用低音提琴的。

李鸿钧和汤应寿深刻认识到,乐器改革并非孤立的行为,而是与乐团实践应用紧密相连、相互促进的。通过乐团演出实践中发现,改革的四耳胡琴拉弦乐器声部,能够更好地实现声部的平衡与融合,提升整体演奏效果。这种改革使得四耳胡琴系列能够更精准地融入乐团的四个声部体系,与其他乐器协同合作,共同奏响和谐美妙的乐章。乐器改革为乐团实践应用提供了更有力的工具,而乐团在实践中的反馈又进一步推动了乐器改革的深化,二者形成了良性循环。

乐改的最终目的是服务于音乐创作和表演

李鸿钧表示:乐器改革的最终目的是为了更好地服务于音乐创作和表演。玉溪聂耳民族乐团在四耳胡琴系列改革中,注重简化演奏技术,使演奏者能够更加轻松地掌握乐器,从而将更多的精力投入到音乐情感的表达中。基于这一优势,玉溪聂耳民族乐团成功排演了众多著名作曲家的经典曲目,如《春节序曲》的欢快喜庆、《金蛇狂舞》的热烈奔放、《地道战》的激昂壮烈、《我的祖国》的深情悠扬以及原调移植的小提琴协奏曲《梁祝》的凄美动人等几十部作品。这些曲目的成功演绎,不仅展示了乐团的演奏水平,也证明了四耳胡琴系列改革在拓展曲目演绎边界方面的显著成效。

玉溪聂耳民族乐团以四耳胡琴系列改革为契机,在聂耳故乡创办了20届新年大型民族音乐会,成为当地文化生活的一道亮丽风景线。

玉溪聂耳民族乐团将四耳胡琴系列改革的成果展示给了更广泛的受众,提升了民族音乐的社会影响力。同时,音乐会也激发了当地青少年对民族音乐的兴趣和热爱,为民族音乐的传承和发展培养了后备力量。

玉溪聂耳民族乐团的四耳胡琴系列改革,是乐器改革与乐团实践应用完美结合的典范。它通过精准解决拉弦乐器声部配置难题、简化演奏技术、拓展曲目演绎边界,以及在聂耳故乡举办新年大型民族音乐会等一系列举措,为民族音乐的发展注入了新的活力。在未来的道路上,玉溪聂耳民族乐团将继续秉承创新精神,不断探索和完善,让民族音乐在新时代绽放更加绚烂的光彩。

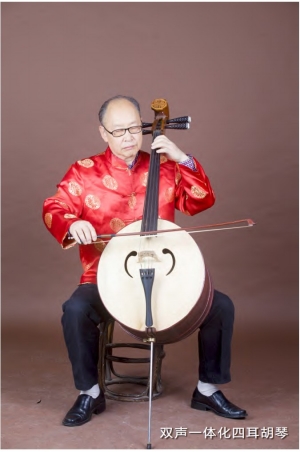

研制双声一体化四耳胡琴

近两年,为了解决音量小及适应发展的需要,李鸿钧与汤应寿对四耳胡琴又进行了一些改良,将传统的四耳胡琴提升、转化为双声音一体化四耳胡琴。李鸿钧介绍道:经过改良的四耳胡琴的琴筒为圆筒状形和六方筒状形两种琴声共鸣体,六方形材质尺寸相同于二胡黑檀和红木材质尺寸。圆筒形直径10厘米,长度10.5厘米,材质采用了聚氯乙烯PVC-U管材制作,这种材料具有较高的硬度和刚度,同时具备良好的抗老化能力,确保了乐器的耐用性。他们在琴筒内部安装了电声部件,使得四耳胡琴在保持筒状形传统音色的同时,还能够实现电声扩音功能,除能增强乐器本身的音量外,在室外广场演出中也能取得良好的效果。

这种琴筒尾部设计了五线谱的高音谱号音窗,它与古代工尺谱中的尺字形琴码相呼应,不仅美观大方,更能够突显中西结合的改良成果。

聚氯乙烯PVC-U管材圆筒形四耳胡琴选用优质桐木做面板,桐木质地轻盈、纹理美观,使得四耳胡琴的音色更加清脆、明亮。

李鸿钧指着四耳胡琴琴筒底座介绍说:底座作为四耳胡琴的重要组成部分,其三大功能作用不容忽视,第一是支撑琴身;第二是挂GDAE四根专制的琴弦;第三是安装双声音一体化四耳胡琴的扩音设备。

拓展使用场景 双声和谐共鸣

李鸿钧和汤应寿兴奋地表示:在传统乐器与现代科技融合的背景下,双声音一体化四耳胡琴以其独特的设计理念和卓越的功能性,创新性地将原声与电声融为一体,实现了两种声音的和谐共鸣,成为了音乐领域中的一颗璀璨新星。这款乐器的核心优势,首先方便演奏者轻松携带,无论是在室内、户外演出还是教学场所,都能轻松应对,极大地拓展了其使用场景,为现场演出增添更多可能性。更为引人注目的是;除了扩音功能外,双声音一体化四耳胡琴的扩音设备,还具备蓝牙和U盘播放功能,这一特性使其超越了传统乐器的范畴,对初学者来说尤为重要,他们可以通过专为四耳胡琴量身定做的教材和音频学习演奏技巧,提高试唱练耳、节奏感及演奏水平,为学习四耳胡琴提供了一个集演奏、播放、学习于一体的多功能音乐平台。同时,对于有一定基础的演奏者来说,伴奏音频的播放则能够为他们提供更加丰富多样的表演形式。无论是独奏、合奏还是伴奏,双声音一体化四耳胡琴都能轻松应对,为演奏者带来更加丰富多彩的音乐体验。

聂耳民族乐团对弓弦乐器改革迈出了实质性的一步。四耳胡琴系列的创新改革,对中国民族交响乐的发展具有一定的战略意义,其高、中、低系列以其创新部件的设计理念、逐步成熟的演奏技能以及在乐队中的广泛应用,成为连接过去与未来、传统与创新的桥梁。