布林先生是蒙古族马头琴音乐国家级非物质文化遗产代表性传承人,著名的马尾胡琴演奏家、作曲家、理论家、教育家,也是唯一一位全面系统的传承和掌握了蒙古族马尾胡琴艺术各流派核心技艺的大师级艺术家。布林先生1959年在内蒙古广播电台民族民间演唱队(内蒙古广播艺术团前身)参加工作,在参加文艺工作65年的时间里,艺从多师、广泛汲取,将其变成个人独有的艺术养分,逐渐形成了自己独具一格的文化底色和艺术风格。2024年11月1~3日,由内蒙古艺术学院非物质文化遗产学院等单位共同主办的《布林先生马尾胡琴艺术传承创新研讨会》在呼和浩特圆满召开,为总结内蒙古民族器乐艺术研究成果、提炼马尾胡琴艺术文化内涵、补充我国少数民族乐器分类和乐器学研究做了一次有益的尝试。

家族传承-社会传承:贯穿布林先生童年时光的传承氛围

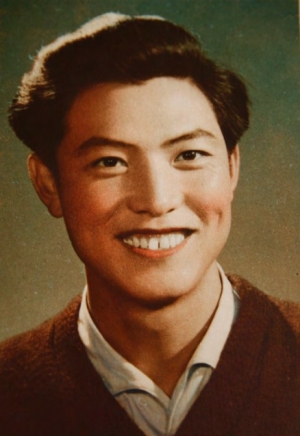

论述布林先生的音乐传承,不得不从布林先生的家族传承说起。1940年布林先生出生于内蒙古原哲里木盟科尔沁左翼中旗巴彦塔拉镇西达楞村一个关姓蒙古族人的家中,母亲娜布吉玛特别善于演唱当地的民歌,经常被邀请到婚礼寿宴等重大宴会上演唱科尔沁民歌。从小耳濡目染的布林在这样的音乐氛围的熏陶和浸染当中,很多民歌的旋律深深地烙印在其记忆里,至今仍牢记在心。同时这些民歌旋律也成为了布林走上艺术道路的“音乐母语”,成为其理解、学习、传承其它音乐养分的“参照系”。其中不得不强调的是,布林先生从母亲那里传承而来的多首科尔沁民歌如《敬酒歌》等,至今未在任何一部民歌集当中找到相关记录。这不但从一个侧面说明家族传承民歌的独特性、稀缺性,也从另一个侧面说明,目前我们所传承下来的民歌资源也仅仅是蒙古族民歌沧海之一粟,有多少珍贵的民歌在漫长的岁月中消散在了传统的河流当中,我们丢掉的总是比传承下来的要多。

在浓厚的音乐氛围和充满了温情的艰苦岁月中,布林先生受到了音乐的熏陶,布林的大姐也在这种环境中受到了一些音乐的洗礼。在布林先生的记忆中,他儿时在大姐家第一次接触到了“大正琴”(科尔沁民间也称为弹琴),并在大姐的指导和自己的摸索下竟然学会了用大正琴弹奏很多母亲传承给他的科尔沁民歌,而这种键盘式的弹拨乐也促进和养成了布林对音准的敏感度,使其在潜移默化当中受益终生,完成了基础的原始音乐素材积累和音乐基本素养训练。在这个过程当中,布林还在大姐家中遇见了其大姐夫的妹夫孟和巴雅尔,他善于用蒙古族四胡演奏很多科尔沁民歌。这样的机缘巧合下,天资聪慧的布林又学会了演奏蒙古族四胡,这为他学习和了解蒙古族音乐又打开了一扇新的大门。不同于键盘式弹拨乐的大正琴,作为弓弦乐器的蒙古族四胡成为了布林校验内心音准和复刻民歌旋律的最佳乐器。

1952年,在布林先生年仅12岁的时候母亲不幸离开了人世,使原本不太富裕但始终用音乐填满空间的家庭变得雪上加霜。布林不得不从小学就开始住校生活,平日的生活由已经参军的大哥照料。家族传承已经在小小的布林心中种下了一颗音乐的种子,需要布林在其成长的过程中不断地从社会环境中汲取养分去灌溉,让这颗种子生根发芽。进入科左中旗巴彦塔拉小学后不久,布林就在学校教导主任孙越良的支持下进入了学校的文艺队,在文艺队中吹奏竖笛。对于已经有了一定音乐基础的布林来说,吹奏竖笛显得相对简单,当时的小学文艺队会一起演奏《左权将军》《蒙汉团结歌》等革命歌曲和一些熟悉的秧歌曲。节假日休息时,布林会到其大哥所在的部队宿舍由大哥帮忙照顾。在那些战友当中有一位会吹奏口琴的小战士教会了布林吹奏口琴,那支木质簧片的口琴也成为了布林爱不释手的乐器。进入了小学六年级后,碰巧布林的班主任姜西布是一位演奏蒙古族四胡的高手,由于二人经常在宿舍中合奏科尔沁民歌,使布林的口琴、竖笛和蒙古族四胡的演奏愈发熟练,使其演奏的技巧和音乐的感觉有了一定的基础。

民间传承-专业学习:晕染布林先生文化底色的传承经历

民间音乐的传承依赖于民间文化土壤的浸润和长期的积累,在此基础上进行细心的观察和学习。布林先生的家乡科左中旗是民间文艺的沃土,虽然经历了战乱和困苦,但每一个不经意的瞬间都蕴含着科尔沁民间音乐的某些片段,直接或间接地影响着那里的人们。在巴彦塔拉不远的邻村少海吐村,有一位风趣幽默的老人,个子高高的,总是不分场合地喜欢逗笑身边的男男女女、老老少少,而他就是科尔沁民歌《希吉德昂嘎》当中的男主人公“石头哥哥”本人。布林从小就喜欢围在这位老人的身边,听他讲关于科尔沁民歌的故事。在另一个邻村巴彦塔拉的二分场,还有一位老人生活在那里,人们都说她就是科尔沁民歌《凤阳高老》的主人公;布林还在外公的怀抱中时就聆听到了外公骑着快马与火车赛跑而不落下风的经历,也知道了这匹家传的快马最终由外公送给了科尔沁民歌《扎那巴拉吉》的主人公扎那巴拉吉本人;也在同村的流浪艺人指点下见到了科尔沁民歌《高小姐》本人的真实样貌与歌中描述的差异;更在巴特尔•朝克图•胡尔奇低沉的“阿日基拉”呼麦演唱中沉醉,在《钟国母》《吉丹宝格达》(济公活佛)乌力格尔中受到了蒙古族传统说唱艺术的熏陶。当每日传唱的民歌主人公站在面前时,总有那样一种光怪陆离的不真实感,而这就是科尔沁这片土地的神奇之处,有太多的民歌在这片土地上传唱,有太多故事在这片土地上发生,有太多的民俗音乐在这片土地上传承,只要留心去听、去看、去感受,总会有不一样的收获。

说起专业学习,布林先生总是谦虚地说:“我从未进过一次专业学校接受专业教育,也没经历过一次专业培训提升技能”。但纵观布林先生从青少年时代一直到走上真正的专业道路,从未忽略过任何一次能够接触专业的机会,每时每刻都抓紧身边的一切机会像海绵一样吸收专业知识,锻炼专业技能。1954年,布林顺利考入通辽二中,开启了五年制的中学生涯。在这里布林真正感受到了不同于民间音乐传承的半专业化的音乐教育。中学的音乐老师姓宋,是一位温文尔雅的知识分子,他看到了布林身上的音乐天赋,不但从音乐库房中找出了天津乐器厂新研制出的六边形共鸣箱的潮尔让布林自行学习演奏,甚至将音体美教室的钥匙交给了急切想要吸收音乐知识的布林,让这位住校生的课余生活有了新的常驻地。通辽二中的音体美教室中有脚风琴、铜管乐等各类乐器,懂事的布林不敢去碰那些金光闪闪的昂贵乐器,但脚风琴丰富的音色足以满足他对音乐的向往。中学时期自学潮尔和脚风琴的同时,布林还参加了学校的文艺队,通过音乐教材《歌曲》一书中的简谱教学,布林初步掌握了简谱视唱的原理,在一年寒假期间竟然带领同村的几位同学分饰几角,将教材中的歌曲改编成小歌剧给乡亲们演出,获得了意想不到的效果,而这种实践也获得了学校老师们的青睐和支持,更加注意在音乐方面培养布林。布林中学时期的班主任是一位来自海拉尔的达斡尔族教员,弹奏一手漂亮的曼陀铃琴,在他的指导下布林也掌握了这种在当时并不多见的弹拨乐器。相对专业的音乐课堂教育和演奏实践机会,使通辽二中学生的音乐素质在全区范围内逐渐崭露头角,1957年内蒙古艺术学校成立并在全区招生时,就有布林上一届的敖特根巴雅尔、胡力雅其等两位蒙古语授课学生和刘兴汉、包佩忠等两位汉语授课学生进入了内蒙古艺术学校开始真正的专业学习。

1959年10月,布林在内蒙古广播电台民族民间演唱队参加工作后没几天,队长达·仁钦马上亲自领着布林来到内蒙古歌舞团,介绍布林跟随马头琴大师桑都仍学习马头琴演奏,以完成广播电台的节目录制任务。桑都仍先生是内蒙古现代马头琴艺术的奠基人,不但在马尾胡琴类乐器演奏传承、马头琴乐器制作改良、马头琴演奏法改革提升、马头琴音乐创作等方面做出开创性的成果,还在马头琴教学方面确立了经典范式。布林在三个月的专业学习中快速掌握了马头琴演奏的基础要领,不但学会了《走马》《蒙古小调》等桑都仍先生的经典曲目,还学习了马头琴与钢琴独奏小品《干杯》等乐曲,回到队里后由于识谱视奏能力强,已完全能够胜任日常的广播录音和伴奏职能。

1963年4月,内蒙古广播电台民族民间演唱队为了提升队员业务能力,鼓励队员们走出去进行短期进修学习,提高技能。由于在前一年(1962年)的全区独唱、独舞、独奏汇演活动中,来自呼伦贝尔盟歌舞团的马头琴手巴依尔以一首马头琴独奏《青松》(嘎日布、巴依尔作曲)获得第一名后名声大震,也让同龄人的布林钦佩不已,决心远赴呼伦贝尔交流学习。巴依尔不但与布林年龄相仿,学习马头琴的时间也相差不多,此时的巴依尔已在1959年和1960年分别师从桑都仍和巴拉贡各学习了半年时间,不但马头琴演奏技法娴熟,还通过对马头琴琴弓的改造,确立了现代马头琴琴弓的基本构造、提升了琴弓的弹性,从此使马头琴演奏跳弓、连跳弓、顿弓、连顿弓等有了可能性。布林在与巴依尔三个月的交流学习当中技术愈发成熟,也逐步形成了独特的演奏特点和艺术风格。