近数十年来,中国民族乐器在日本社会深受喜爱,拥有跨越不同年龄层的广泛受众。其中,二胡凭借其悠扬深沉的音色和丰富的表现力,成为其中最受喜爱和在民间流行最为广泛的一种“外国乐器”。二胡在日本的接受与传播,呈现出一种深具研究价值的文化现象:它既非单纯依赖于华人社群的内部传承,也并非作为异域音韵被短暂追捧,而是以这件中国乐器独特的艺术表现力,逐步融入日本现代文化,成为一种被广泛认可和主动吸纳的音乐形式。这种影响的深度,可通过旅日中国音乐家龚林①先生的观察得以印证,他表示:“中国民乐(以二胡为主)在当代日本的普及程度甚至超过了日本传统的雅乐和邦乐”。这一判断不仅揭示了二胡乃至其他一些中国民族乐器(如笙、阮、琵琶、竹笛等)在日本的广泛受众基础,更暗示其审美特质与日本当代文化需求之间存在着某种深刻的契合。此种影响力的形成,并非偶然的“文化嫁接”,其背后交织着历史渊源、现代传播策略与审美转译等多重动因。

由于日本听众对二胡音色与表现力的独特偏爱,其程度远超其他中国民族乐器,这种深厚的审美认同不仅极大地推动了二胡演奏艺术在日本的广泛普及,也直接刺激了市场对二胡乐器需求的持续增长。尽管大多数当地演奏者仍使用从中国进口的二胡,但市场的扩大和审美需求的差异化也催生了日本本土的二胡乐器制造工艺的产生。西野和宏(西野かずひろ,下文简称为西野)正是这一背景中涌现的代表性二胡制作师。那么,二胡在日本人的制作过程中发生了哪些变化?日本人如何理解和改造这件乐器的制作工艺?

其改革实践又为中国乐器的国际传播带来哪些启示?带着这些问题,笔者于2025年1月25日,在一位曾留学于中国音乐学院的日本音乐家齊藤麻耶女士的协助下,一同造访了位于东京郊区的“光舜堂”会社,围绕上述议题,与该会社社长兼乐器工艺师的西野先生进行了深入讨论。

一、西野和宏的二胡制作革新

2025年已年逾77岁的西野和宏的人生,是一部融合了家族传承、跨国文化与匠心创新的传奇。他出生于日本东京木场的一个祖辈相传的木制品制造家族。他的父亲精于木雕佛像制作工艺,是当地知名的非物质文化遗产传承人。他的母亲是出生在中国山东的一位华人,早年从山东渡海到达日本并定居成家、结婚生子、长寿而终。西野家族中珍藏着一把他母亲从中国带到日本的二胡,这件至少拥有八十年历史的乐器,不仅承载着深厚的家族记忆与情感,也悄然改变了西野的人生轨迹。2008年,时年60岁的西野在整理母亲遗物时,发现这把二胡的琴筒蛇皮早已开裂,琴杆木料也严重朽损。正是这次发现,激发了他修复这件珍贵遗物的决心,从而成为他晚年投身于中国二胡制作与修复事业的直接动因。

得益于早年接受的专业大提琴训练所培养的对弦乐器发声原理的深刻理解以及家族世代传承的精湛木工技艺,西野开始了自行研究修复二胡的历程。尽管当时日本精通中国乐器修复的匠人极为稀少,但他从解析蒙皮技术的声学原理入手,逐步扩展到对共鸣箱木料特性、琴杆结构与振动传导关系的系统性解构。丰富的大提琴演奏经验,使他能更敏锐地捕捉音色细节与振动特性,这不仅让他成功修复了母亲的旧琴,更意外地为他打开了新事业的大门。当他将修复完好的这件二胡拿至东京池袋一家中国乐器店让其进行品质鉴定时,店主震惊地赞赏道:“你怎么能把二胡修得这么好!”于是,在进行一番勘查和商议之后,该乐器店便直接向西野订购了一批新制二胡。实际上,东京池袋的这家中国乐器店和日本其他几家可以买到中国乐器的乐器店一样,历来都是从中国乐器工厂直接进口中国乐器的。虽然近几十年来中国乐器在日本的需求量不断增长,但日本在此之前并没有生产二胡的专门会社,而这次由池袋中国乐器店向西野先生订购的这批二胡,成为了出自日本工匠之手的首批日本产中国二胡。也许正是由于这样的历史机遇,才促使这位已至花甲之年的西野先生毅然转型,创立了“光舜堂”会社,开始了至今已逾17年的二胡制作生涯。

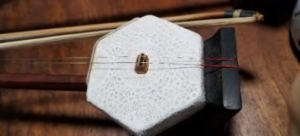

在这场漫长的探索中,西野并未止步于简单复刻中国传统二胡。他敏锐洞察到中日听众在音色审美上的差异——日本人更偏爱厚重、内敛的声音。基于这一发现,他展开了一系列本土化工艺革新。他改变了琴身木料的厚度(根据不同木材种类精确调整),以提升音色的厚度与混响感;他按比例加粗了琴杆直径,坚信“琴杆粗,声音就会厚一些”,以此增强中低频振动能量;他对二胡的改造甚至深入到琴筒音窗这一细微部件。他摒弃了传统的普通纤维绳,创新性地采用了日本刀“纒”(Tsuka,缠绕于刀柄的致密硬质绳)作为音窗的支撑或强化材料。这一选择的核心理念在于,高刚性、高密度的硬质材料能显著减少振动能量在音窗结构的损耗。西野通过实践验证发现,“音窗结构若缺乏足够硬度,共鸣会显著减弱”。这种源自日本传统工艺的硬质绳材,有效地提升了共鸣体的结构强度,从而确保了二胡演奏时共鸣强度与音色的饱满度。当然,西野先生对乐器制作的探索并未局限于二胡。他还成功制作了中胡等乐器。这些尝试主要源于他个人对挑战新事物、解决新问题的浓厚兴趣,体现了他不断突破技艺边界的探索精神。

西野先生对这些乐器的改造绝非随意为之,而是基于大量实践摸索和敏锐听觉验证的严谨过程。他始终坚持“以耳验声”作为最终评判标准,通过反复试奏、对比不同材质与规格的原型琴、持续进行声学调试与修正,以实现一种既契合日本听觉审美中偏好的厚重与内敛,又不失二胡作为旋律乐器原有表现力的音色目标。他的改革实践,本质上是一套将本土化审美倾向转化为可操作的声学参数,并通过对材料特性与乐器结构的精确干预,最终系统性地实现音色重塑的创新方法。

而西野最具革命性的工艺突破在于以复合“和纸”结构替代传统的琴筒蟒皮振动膜。这一选择的背后,既有现实的考量,如因日本对野生动物保护法的严格限制,使得获取蟒皮极为困难;更有一种匠心独具的执着,如西野本人对香港中乐团研制的人造皮膜的弹性和音色并不满意,宁愿自己重新创制。基于上述限制,西野将目光转向日本传统工艺材料——和纸。他并未直接使用单一和纸层,而是独创了一套六层复合结构和纸:以五层和纸为基础,叠加一层由紫檀木粉末与纸浆混合制成的加强层(“紫檀的粉末与纸融合,制成一张纸帖在最内层”)。紫檀木粉末的加入显著提升了材料的刚性密度(“为了比人工皮的强度要更强一些”),而多层和纸的叠压则通过调整内部阻尼特性,使振动传递更趋平缓,最终形成“音色更柔和、更内敛”的声学效果——这一特性恰好契合了日本市场对二胡音色的审美偏好。该创新不仅解决了材料来源的瓶颈,更意外地获得了市场的广泛认可。西野先生说:“和纸作为振动膜的二胡卖得相当好”,这种二胡的定价可达到折合人民币16,000元一把,明显高于从中国进口的普通二胡的价格。的确,市场的认可,正说明是对西野先生二胡制作工艺创新的认可。

图1 西野改造的以刀“纒”制作的二胡音窗

图1 西野改造的以刀“纒”制作的二胡音窗

17年来,西野先生始终保持着传统的工匠精神,为了保证质量,坚持“每个月只做一把二胡”,而由他制作的每把二胡都需提前一年左右预定。他的工作室宛如一个跨越国界的材料库:琴弦多采购自德国,弓毛则来自蒙古、西伯利亚、加拿大及意大利;木材方面,他既选用印度花梨木,也采用日本特有的“﨔”木。甚至擦二胡弓毛需要的松香也由他亲手研制,制作过程需耗时一个半月。他说,只有像酿酒一样精心制做、耐心等待,才能做出高品质的松香。甚至每一块松香成品的包装,都要选用珍贵的黑檀木盒精心盛装。西野先生手工制作的松香因其独特的配方和卓越的品质,定价根据型号不同,通常在人民币500元至上千元不等。尽管价格不菲,但市场反响热烈,销量持续可观。他制作的松香凭借出色的声学性能和极低的粉尘特性,甚至获得了德国爱乐乐团部分小提琴手的认可并投入使用。

图3 西野制作的二胡松香

如今77岁的西野和宏先生,每日依然在其“光舜堂”的木器车间里潜心研制二胡。他的二胡产品,已经成为在日本中国民乐爱好者炙手可热的佳品,他本人也因此成了一位名副其实的中国二胡乐器制作大师。而面对这一特殊的典型事例,笔者难免会发出这样的感慨:西野从一个修复母亲二胡遗物的儿子,成长为一位融合中日审美、开创独特制琴流派的大师,他投身于中国乐器制作的痴情,他坚守日本工匠精神的技艺,他做出的每一把二胡,似乎都饱含着他的内心情怀,似乎都在诉说着跨越国界、连接血缘、传承文化的一件件生动故事。

二、二胡制作与革新的文化转译

西野和宏的二胡制作革新,从表面看是一位日本匠人的工艺改良实践,但其深层意义远超技术调整范畴,而是构成了一场具有范式意义的“跨文化转译”(cross-culturaltranslation)②。这种转译并非简单的地方性适应,而是通过材料学、声学原理和音乐文化符号的三重交互,重构了二胡在异文化语境中的功能定位与审美价值,为我们理解中国民族乐器海外传播机制提供了深刻启示。

西野的实践首先颠覆了传统乐器传播中的“原真性崇拜”。在以往的中国乐器海外传播研究中,往往强调对“原汁原味”传统的保持,但西野通过其革新证明:真正有效的文化传播,需要的不是僵化的形式复制,而是创造性的转化。他将二胡从“中国的民族乐器”这一单一身份中转换出来,重新定位为“与当地文化语境相融合的乐器”。这种转换不是对源文化的否定,而是通过赋予乐器新的文化内涵,使其获得在异文化中继续生长的能力。

值得注意的是,西野在革新中始终保持对核心结构的尊重——他保留琴筒内部六角形构造等决定乐器身份认同的关键特征。这种“核心保留,外围创新”的策略,形成了一种文化传播的“磁力模型”:以乐器核心声学原理和基本形制为不变磁芯,以材料、工艺和审美表现为可变磁场,既保持了乐器的可识别性,又允许其根据当地文化环境进行调适。这种模式为中国乐器海外传播提供了新思路,即传播的成功不在于输出多少“纯正”的乐器,而在于培育多少能够将乐器有机融入当地文化生态的创造性实践。

此外,西野的材料革新具有一定的文化符号学意义。他选择日本刀“纒”绳作为音窗材料,和纸作为仿皮膜材料,可以解读为将乐器材质与日本传统工艺美学相联结的符号性行为。更具创新性的是他对材料科学的贡献。六层复合和纸振动膜的发明,展现了一种基于材料约束条件的技术创新路径:在动物保护法规限制下,他不仅找到了蟒皮的替代品,更通过紫檀粉末加强层等创新,成功地找到了一种在性能上足以替代并且更符合当地法规与文化审美需求的解决方案。这种“约束驱动创新”的模式证明,材料限制未必是艺术传播的障碍,反而可能成为技术突破的催化剂。西野的实践提示我们:中国乐器海外传播中遇到的某些“不适应”,或许正是推动其进一步发展的创造性契机。

西野对二胡声学的改造,体现了他对日本审美偏好的敏锐把握。尤为值得注意的是,西野的声学调整在本质上是一种文化适配策略。改革后的音色或许并未在绝对意义上变得“更美”,却因其契合了日本听众的听觉习惯与审美心理,从而获得了更广泛的市场接纳与文化共鸣。这种做法揭示了中国民族乐器在国际传播中的一条可行路径:文化输出的成功,并不必然依赖于原汁原味的“纯正性”维护,而可以是通过有选择的、尊重性的本土化改造,使乐器在异文化语境中焕发新的生命力。西野的实践表明,民族乐器的国际化传播,未必需要坚持一种单一、固化的音色标准。相反,它可以通过在不同文化土壤中培育出既保留核心基因(如琴筒内部的六角形结构),又深度融入当地审美的地方变体来实现。这种“和而不同”的创造性转译,不仅无损于乐器的文化身份,反而能共同丰富其艺术表现力的全球谱系,为中国音乐文化的对外传播提供了富有启发性的思路。

西野和宏的制琴生涯,深刻体现了其工匠精神与中国乐器传统的创造性融合。工匠精神正是西野制作成功的重要保障。他的革新并非短期市场驱动,而是扎根于其深厚的木工技艺、专业的大提琴训练以及对乐器修复的长期实践。这种多元经验的积累,使他能真正洞察乐器的声学本质与工艺逻辑,从而超越形式模仿,实现深层的文化转译与工艺适应。西野的案例表明,工匠精神中的“精益求精”和“追求卓越”是高品质乐器得以诞生的重要原因。

因此,在乐器的跨文化传播与创新中,我们不仅需要演奏家和教育者,也需要像西野这样秉持工匠精神的“文化转译型匠人”。他们深入物质层面与制作细节,以近乎严苛的标准和持之以恒的专注,确保乐器在本地化过程中同时兼备声学品质与美学价值,从而实现从技术到艺术的升华。

结语

西野的案例对中国传统乐器的国际传播策略提出了深层次的反思。长期以来,我们习惯于将文化输出理解为“原汁原味”的移植,强调符号的统一性与标准化。然而,西野的实践表明,文化传播也有可能依赖于他者主体的创造性参与作为一种有效的途径。如果一味强调乐器的“正统性”而拒绝本土化调整,反而可能削弱其跨文化接受的程度。这意味着,中国乐器的国际传播不应试图追求完全自我同一的文化复制,而应当鼓励像西野这样的海外实践者,以他们的文化语法“重写”乐器意义,使其长出现实的文化根系。中国所能做的,不是单方面输出终端产品,而是成为资源、知识与技术的支持平台——正如西野将日本紫檀木寄至中国与制琴师交流那样——通过开放工艺体系、建立技术对话机制,促成更深层次的文化互动。

同时,西野的实践也指向了中国乐器国际传播中的政治与文化哲学议题。在相当长时间里,我们倾向于将乐器的海外存在视为国家文化软实力的直接体现,试图以量化指标(如有多少乐团、多少学习者)衡量传播成效。但西野的案例提醒我们:真正意义上的文化影响力,发生在符号被赋予新意义、被不同主体使用、辩论甚至重构的过程中。正如二胡在日本既是一种中国乐器,同时它的文化效果不再是单一源文化主体的诉求实现,而是跨文化对话后生成的混合状态。这种状态可能不再完全契合“讲好中国故事”的原始叙事框架,但它恰恰证明文化符号获得了脱离母体语境后的生存能力——而这才是文化真正具有传播深度的标志。

综上所述,西野和宏的制作实践不仅提供了本土化转译的技术样本,更揭示出中国乐器国际传播的深层机制:文化符号的成功输出,不在于冻结其形式与原真性,而在于开放其意义重构的过程,允许他者以自身的文化语言进行改写和续写。未来的文化传播策略,应当重视如西野这样的海外行动者,将其视为文化对话者与共同创造者,构建一个更具弹性和交互性的跨文化传播网络。唯有如此,中国乐器才能既保持其核心的文化身份,同时又真正融入世界多元文化的声景之中,实现从“中国的乐器”向“世界的乐器”的转变。

注释:

①龚林博士,旅日中国音乐家、作曲指挥家、音乐学家,现长期居留日本。他是日本最具影响力的中国民族管弦乐团——“日本华乐团”的创始人及音乐总监,致力于中国民族音乐在日本的推广与传播。龚林毕业并任教于上海音乐学院,后赴日本深造并活跃于中日音乐交流领域,其工作对中国音乐在日本的传播产生了重要影响。

②“跨文化转译”是人类学和文化研究领域广泛使用的一个概念。其基本含义是指文化间的交流与理解,在文化转译的行为过程中,并不是简单地对原有文化进行复制或模仿,而是需要对其进行再创造和重构,其中也包含对文化差异的尊重与包容。