南宋姜白石(约1155—约1221)作词作曲并用减字谱记写的琴曲《侧商调·古怨》,是古本《白石道人歌曲》集子中唯一的一首古琴曲。它对于我们研究南宋时期的古琴音律,减字谱记谱法,以及姜白石的词、曲创作手法等方面,都具有重大的参考价值。

姜白石的歌曲集曾经有过各种手抄本和刻本。据说在姜白石四十多岁时,有位名叫钱希武的于1202年刻过《白石道人歌曲》的版本;《琴曲集成》编者说姜白石自己刻过《古怨》谱;可惜这两个版本至今未见。现在能够见到的各种版本中,最有代表性的便是1743年的陆钟辉刻本(以下简称“陆刻本”)、1749年的张奕枢刻本(以下简称“张刻本”)、1913年朱孝藏据江炳炎1737年手抄本的刻本(以下简称“朱刻本”)。上述三种刻本中的《侧商调·古怨》谱大体上是相同的,但在词、曲结合形式和某几个音符的记写方面又有所不同,这对于今人认识这首曲谱带来了一定的困难。为了判断究竟哪种刻本的曲谱接近姜白石所写的原谱,我们又不得不去做一番校勘工作。

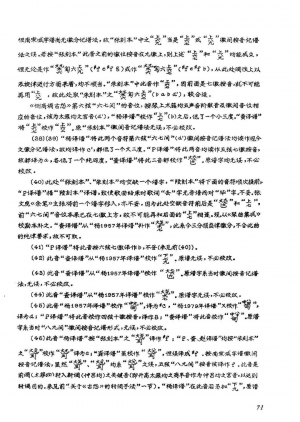

从本世纪五十年代起,国内外的音乐学家和古琴演奏家们在校勘《古怨》减字谱的同时,又把它译成五线谱。笔者见到的有以下几种:1.音乐出版社于1957年出版的《宋 姜白石创作歌曲研究》一书中,有杨荫浏先生据“张刻本”校勘的译谱(以下简称“杨57年译谱”);2.英国牛津大学出版社于1957年出版的The New Oxford History of Music一书的“中国音乐”部分中,有Laurence Picken教授据“陆刻本”校勘的译谱(以下简称“P译谱”);3.音乐出版社于1962年出版的《古琴曲集》(第一集)中,有已故琴家查阜西先生据“四库本等合参”而校勘的译谱(以下简称“查译谱”);4.美国哈佛大学出版社于1967年出版的Song Dynasty Musical Sources and Their Interpretation一书中,有赵如兰教授据“朱刻本”校勘的译谱(以下简称“赵译谱”);5.人民音乐出版社于1979年再版《宋 姜白石创作歌曲研究》一书时,杨荫浏先生对《古怨》谱重新进行了校勘和翻译(以下简称“杨79年译谱”);6.《人民音乐》1979年第11—12期合刊本,有龚一同志据“朱刻本”校勘的译谱(以下简称“龚译谱”)。

从笔者所见的上述几种《古怨》五线谱译谱来看,各译谱之间虽已经相当接近,但在某些音符的译法上尚有分歧。同一首《古怨》减字谱出现不同的译谱,其原因除了各译谱所据的版本不同之外,还表明大家对此曲的定弦、调性、转调手法、徽间按音记谱法等几个方面尚有不同看法。若这些方面的看法经过讨论,大家在认识上能逐步统一,那末《古怨》译谱中的差异也就会逐步缩小,从而能够译出更合乎姜白石原意的《古怨》谱来。为此,笔者就上述几个问题发表一些肤浅的意见,和大家共同商讨。

一、关于《古怨》的定弦

琴曲《古怨》所用的调,姜白石定为“侧商调”,而且他在《古怨》谱前又具体说明了“侧商调”的调弦法和此调七条弦散音的相对音高。这一点已为译《古怨》谱的诸家所注意。但由于姜白石对“侧商调”的调弦法,只说明“慢角调:慢四一晖,取二弦十一晖应;慢六一晖,取四弦十晖应。”所以,对于究竟应该怎样调出“侧商调”的定弦,大家在看法上尚不一致。

我们知道,古琴的定弦,直接影响到琴曲的音律。“杨57年译谱”用的是三分损益律古琴定弦,所以对原谱中的不少音符按三分损益律去加以校正。后来,杨先生接受了笔者认为《古怨》谱用的是纯律的意见,所以在1979年译谱中又按纯律重新作了校勘。但对于《古怨》的定弦问题,“杨57、79年译谱”均认为:“六弦是根据了四弦十徽的音而‘慢’的,但四弦本身也是要‘慢’的。这里产生了问题:究竟是先慢了四弦,然后根据了已慢的四弦再慢六弦呢,还是先不慢四弦,根据了未慢以前的四弦先慢了六弦,然后再慢四弦?从前面所列的姜白石自己所说的各弦音位来看,我们知道,他所取的定弦方法在上列两种可能性中,是属于后者”。杨先生的这段话中可能有笔误。因为产生“侧商调”的“慢角调”定弦,其第六弦散音本来就和第四弦十徽按音是同度音,若先“慢六一晖,取四弦十晖应”就等于不慢六弦。只有先慢了四弦再慢六弦,就能使第六弦亦随之慢低一律,使第四、第六弦散音成为姜白石所说的“黄钟变徵,侧”和“黄钟变宫,侧”的纯四度音程关系。若为了要先慢低六弦一律,则必须先取四弦十一侧应。但当再“慢四一侧,取二弦十一侧应”时,其结果会使第四、第六弦散音成为纯律宽四度,六弦九徽按音就比二弦十一徽按音的高八度音高一个普通音差(22音分),其泛音亦比五弦十徽泛音高一个普通音差,这是不切合《古怨》谱实际情况的。

关于产生“侧商调”的“慢角调”调弦法,以及产生“慢角调”的“宫调”调弦法,姜白石在《侧商调调弦法》中没有具体说明,可能是由于这样的调弦法在当时已为大家所熟知的缘故。但当时的“宫调”“慢角调”调弦法,和现今的“正调”“慢角调”调弦法是不相同的。这一点当引起我们注意。

姜白石在他的《七弦琴图说》中这样说:“七弦散而扣之,则间一弦于第十晖取应声。假如宫调,五弦十晖应七弦散声,四弦十晖应五弦散声,二弦十晖应四弦散声,大弦十晖应三弦散声,惟三弦独退一晖,于十一晖应五弦散声,古今无知之者。窃谓黄钟、大吕并用慢角调,故于大弦十一晖应三弦散声;……”《古怨》所用的侧商调定弦,其七条弦中唯第二、第七弦散音为八度音程,所以先定准这两条弦后,再按姜白石所述的“宫调”转弦取“慢角调”再转弦取“侧商调”的调弦法,就可以调出属于纯律的“侧商调”定弦来(理由详见笔者另写的《论姜白石的〈侧商调调弦法〉》一文,载《音乐学丛刊》第三辑)。由于上述自“宫调”转弦取“慢角调”的调弦法,各译谱均未论及,故笔者特地提出来,并以此纯律定弦为准来判断各刻本和校勘谱中的《古怨》减字谱在音符记写上是否有误。

二、关于《古怨》的调性

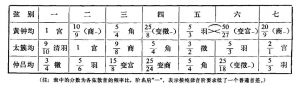

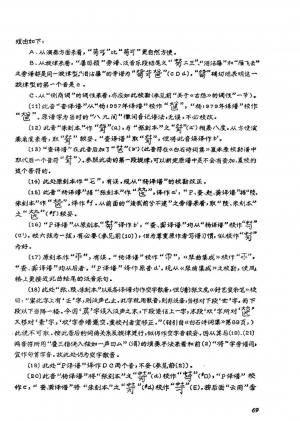

关于《侧商调古怨》的调性,笔者在《论姜白石的〈侧商调调弦法〉》一文中亦有所提及。我在此文中认为姜白石在古琴上调出的“侧商调”,调名中的“侧”字,即“侧弄”调的“侧”,亦即“宫犯羽为侧”的“侧”;调名中的“商”字,非“商调式”之“商”,而是“黄钟律法之商”的“商”,它是主音(姜白石称之为“住声”“住字”)音高位置之所在。所以,“侧商调”是主音音高为黄钟均之商的太簇均之宫和仲吕均之羽相犯,亦即黄钟=C的D为宫、D为羽同主音交替调式。如果我们再从姜白石的《侧商调调弦法》来看,其“侧”字也只能作“宫犯羽为侧”的宫、羽同主音交替调式来理解。因为“侧商调”的定弦,其第二、第七弦为八度,七条弦都要体现当时隔一弦于十徽、十一徽应的调弦原则,其结果各弦散音之间必然要成为如下的相对音高关系:

从上表可以看出,若把“侧商调”之定弦作黄钟均,则按黄钟均的纯律音阶,其第二、四、六、七弦散音均低一个普通音差(或作其第一、三、五弦散音均高一个普通音差),非但这些弦上的散音不能用,而且这些弦上的不少徽位按音也不能用。若把“侧商调”之定弦作太簇均,则各弦散音全合于太簇均纯律音阶要求,作仲吕均时,除六弦散音低一个普通音差之外,其余各弦散音也都合于仲吕均之纯律音阶要求。

琴曲《古怨》以太簇均(D)为基调,转人另一调时避用第六弦,所以,此曲是太簇均之宫(D/d)和仲吕均之羽(F/d)的同主音交替调式,简写为(D↔F/d)(横隔线前的大写字母音名代表宫音的音高,横隔线后的小写字母,代表调式主音的音高。下同)。在译为五线谱时,毋取现在古琴正调一般作F调,亦即黄钟=C,则按其基调太簇宫(D/d),应记两个升号的调号。转入仲吕均之羽调式(F/d)时,因歌曲篇幅短小,且又不是整段歌曲转调,故在谱中用还原号,就不必另标调号了。

三、关于《古怨》的转调手法

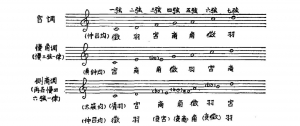

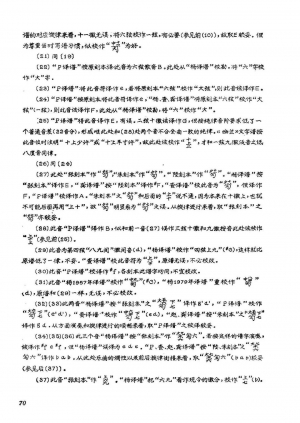

琴曲《古怨》是太簇律宫、羽同主音交替调式(D↔F/d),这是小三度关系转调。我们从“侧商调”定弦的过程中也可以了解到这种五声音阶小三度关系的转调手法:

从上面调弦的过程可以看出,“宫调”定弦本来是属仲吕均,若要通过仲吕均之羽调式(F/d),同主音转人太簇均之宫调式(D/d),则要把仲吕均之宫、商、徵(F/f、g、c)音都降低半音作为太簇均之商、角、羽(D/e、f、b)音;反之,若要通过太簇均之宫调式(D/d)同主音转回仲吕均之羽调式(F/d)时,则要把太簇均之商、角、羽(D/e、♯f、b)音的升高半音作为仲吕均之宫、商、徵(F/f、g、c)音。杨荫浏先生把“张刻本”《古怨》谱中十三个代表弦位的“六”字,校作“大字”,就等于把“张刻本”谱中第六弦上的这十三个音都降低八度后又升高半音,这不仅从演奏手法方面考虑是可取的,而且从《古怨》调性及其转调手法来看亦加强了《古怨》宫、羽同主音交替调式的色彩。这是符合姜白石的本意的,因此也是必要的(详见后“考辨说明”)。

四、关于《古怨》谱徽间按音的记谱法

《琴曲集成》编者在介绍《古怨》谱时曾指出:“由于清乾隆以后,甚至弹琴家对于南宋的古琴谱字亦多隔膜。在转抄时人们不知‘一弦’古称‘大弦’,往往把谱的‘大弦’写成‘六弦’;也不知不当徽的音位在唐宋间倒用左右两徽兼示……”。这段话对于准确地译出《古怨》谱很重要。大弦、六弦的问题,前面已经提出。关于唐宋间倒用左右两徽兼示徽间音位的记谱法,我认为是源出自《揭石调·幽兰》文字谱中的“三四间”“四主间”“六六间”“六七间”“七八间”“八九间”这样的记谱法,它和后来三分损益律的徽分记谱法分属不同体系,因此不能把《古怨》谱中的徽间音符当作谱合的徽分音符号读。

用左右两徽兼示徽间音位虽然没有现今用徽分音符表示徽间音位那样明确,但具有纯律音阶听觉习惯的古琴演奏者是不难按作曲者所写的谱取得与同架琴上散音、泛音和徽位按音相一致的徽间按音来的。因为在古琴中,上准各弦所有的两徽间,除散音为角音之弦上的“四五间”和“一二间”外,其他所有徽间各弦只有一个五声音阶音位可取;在下淮,各弦在两徽间也只有一个音阶音位。“杨57、79年译谱”“查译谱”均把原《古怨》谱中的部分徽间音符校作徽分音符。“赵译谱”“龚译谱”保留了原谱的徽间音符记谱形式。“龚译谱”主张“一般属于指法逻辑问题、南宋时期的记谱习惯问题,非属疑难,概不作改动。”笔者认为赵、龚的做法和意见是正确的。如果原谱中非属作者的笔误或后人的误抄、误刻,我们应该尊重作者,尽可能地保持原谱的面貌。这样做还可避免原来的纯律记谱形式和现今的三分损益律记谱形式互相混淆。

五、关于《古怨》的节拍、节奏

由于《古怨》原谱无节拍、节奏标记,故现在各译谱中有的译作四四拍子,有的译作四二拍子或四二、四三混合拍子,在节奏处理上亦各有所不同,唯“赵译谱”不作节拍、节奏处理。我认为“译谱”和“译配”要有区别,否则会使人误解现今译谱中的节拍、节奏是原谱同有的。作为译谱,就要绝对忠实于原谱,若译不出原谱的节拍、节奏,就不必硬译,单译每个音符的音高也可以。因为这样的译谱亦可作为研究古代音乐的音律、音阶、调式、旋法、曲式结构、腔词关系等方面的第一手材料。若为了便于现今演唱、演奏,则可另配节拍、节奏,但应该说明它们是今人的编配,而不是原谱。

由于编配谱已带有今人的改编创作因素,所以此类曲谱不能当作原作的谱例使用。我认为在目前尚无确切依据去译出《古怨》谱节拍、节奏的情况下,在我国古代音乐史或古谱的研究工作中,我们宁可采用不带节拍、节奏,单译音高的译谱作谱例,这样倒还可以说明我们在这方面的工作没有做完,让能者乃至后世人继续在这方面去研究。

六、关于《古怨》谱版本的选择

目前各《古怨》译谱中存在的差异,其中有些是由于译谱者所据的版本不同。在《古怨》谱的宋代刻本未能得到之前,这方面的问题似乎不太好解决。但我们还是可以按照姜白石的有关论著,从律学以及音乐的结构逻辑原理等方面,再结合《古怨》本身的旋律特点,来判断各版本中不同音符的真伪。笔者主张打破版本的界限,凡各版本中存在的差异之处,应该以取哪一个音符最合理为原则,而不必拘泥于以某一版本为准。

基于上述的认识,本文对迄今所存见《古怨》各主要刻本和诸译谱中音高方面的差异之处进行考辨。为了便于比较,就借用“赵译谱”的译谱形式,暂不加节拍、节奏,仅译调号和音高;把黄钟高度暂定为C,将杨、查、龚之译谱均移低大二度来看,将“P译谱”移低纯四度来看,并作考辨说明。

为了供歌唱家、演奏家们试唱试奏《古怨》谱,笔者据古典诗词平声长、仄声短的吟诵原则,并参照《古怨》谱演奏手法上的某些节奏因素和姜白石俗字谱歌曲的节拍节奏,另行以编配谱的形式附于译谱下方,以示和原谱的翻译有所区别。