一、琴缘

我自幼热爱中国文化艺术,古琴始启蒙于二姐丁伯苓,当时她在沈阳音乐学院读书,主修古筝,适值顾梅羹先生执教于沈阳音乐学院,使她有机会跟顾老学琴。因我爱琴,她就将顾老亲授的《关山月》、《良宵引》、《阳关三叠》、《四大景》等曲以及搓绒剅、结蝇头、上弦等方法倾囊教给了我,也常把顾老的趣闻轶事讲给我听,使我十分神往。我就向顾老致信求教。还记得第一封信上说“余幼嗜琴如癖,途中或闻鸣琴,辄驻足以听,曲终则气荡神移,怅然忘归,然既乏名师,终鲜益友,亦难矣!”颇能反映当时情境。这一段时间,我是以顾老的讲义(也就是顾老《琴学备要》的主要内容)为师。顾老此书写得深入浅出,非常便于学习,我就按图索骥,对照其指法手势(其中手势图系二姐丁伯苓所绘),一招一式,对镜练习,这虽是不得已的方法,但这个功夫,却使我终身受益,可以说我的学琴生涯,一开始就与顾老结下了不解之缘。

丁承运早年习琴照

后来,我就利用暑假到沈阳跟顾老学琴。顾老先将我以前学的曲子一一理正,然后才教我新的曲目。学琴时,或偶然忘记指法徽位,顾老应口即说:某弦某徽某分。与琴谱不爽分毫,功夫之深,令人惊叹。当时我方少年气盛,节奏急促、喜爱新声,顾老循循善诱,告诉我:“气要沉、板要老,即使弹到得意忘形处,指法也应不失中正。”在顾老的教诲下,使我逐步步入了古琴艺术的殿堂。

顾老不仅琴学学术博大精深,而又博闻强记,凡琴人之掌故轶事如数家珍,我的琴学知识在与顾老相处的日子里,如饥似渴的汲取着,但我所获得的知识还远不止于此。除琴学外,顾老也常和我谈文学、谈书法、谈金石碑帖、谈绘画、谈治学、谈做人。而我幼秉庭训,凡中国文人之志趣好尚靡不研习,故应对裕如,极为欢洽,琴学的传统就在这种亦师亦友,温文尔雅的氛围中得以薪传。我想,这大概就是汉代《琴说》中所称的“凡鼓琴,有七例”中的“善传授”吧。

丁承运早年习琴书照

后来,我到武汉读书,音讯遂稀,不久又是十年浩劫,古琴自然在破除之列。直至1978年,我得知顾老住在湖南老家,就到白若铺乡下去看望他,这时他的传世名琴“飞瀑连珠”、“林泉嘉器”均在文革中抄家被抄走,家中仅剩下一张“潞王琴”,还没有琴弦。我刚好从上海带了一副钢丝尼龙弦,帮他上好,聚谈数日,并与泽长兄话旧,甚为欢畅。顾老已经很久没有弹琴了,但还是把着我的手把“百瓶斋”本《流水》的弹法教给了我,并把他的论文《广陵散古指法考释》拿给我看,要我早日把《广陵散》理出来。顾老身处逆境,仍然不忘琴学之传承与发扬,并坚持写完《琴学备要》,堪为琴人之楷模。几天中,几乎都是我不停地发问,话题由弹琴、打谱、琴人、琴史到造琴,顾老有问必答,终日无倦容。记得那几日顾老肠胃不适,我还开了个醒脾养胃的方子给他,两剂下来,居然平复,颇感欣慰。

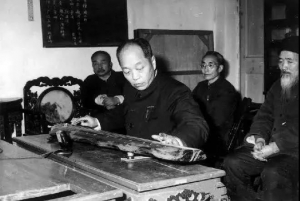

第三次全国古琴打谱会,顾先生(左三)、丁承运(右一)

丁纪园(右二)、顾泽长(左二)、朱默涵(左一)一行

这一别又是十几年,直到1985年,顾老已回沈阳音乐学院,到扬州出席全国第三次打谱会时才又见到了他。我把我新制的列子式琴拿给他看,并把打谱的《石上流泉》弹给他听,顾老十分高兴,不想这一面竟成了永诀。

二、我所了解的顾老琴学渊源与成就

顾先生早年在琴会上弹奏琴曲

顾老的琴艺,传自家学。原籍四川华阳,祖父顾少庚,十九岁时,在成都与欧阳书唐、谭石门诸人同学于青城山道士张孔山,尽得其传。其中以“七十二滚拂流水”尤为精绝。张孔山之琴学系得自冯彤云的传授,属泛川琴派。顾少庚书斋名百瓶斋,故其记录张氏传谱名百瓶斋琴谱。顾少庚於1875年举家移居长沙。少庚传长子隽字哲卿,次子茕字卓群;并传《普庵咒》于在湘琴人庐陵彭筱香;民国初年,顾哲卿、卓群在长沙成立“南薰琴社”,后理琴轩彭筱香之子彭祉卿又成立“愔愔琴社”,相互辉映,复兴琴学。顾隽子焘字梅羹,号琴禅。梅羹少时颖悟好学,十二岁学琴,从父亲与叔父学《醉渔唱晚》,自此开始了其琴学生涯。少时与彭祉卿结为挚友,并从祉卿受《忆故人》。1920年与彭祉卿经武汉赴上海参加晨风庐琴会所组织之全国琴会,会后周庆云邀请顾梅羹、彭祉卿在上海申报馆教琴。1921年顾梅羹、彭祉卿偕顾卓群同赴太原在元音琴社、山西育才馆和国民师范学校雅乐专修班教授古琴与中国音乐史,顾梅羹、彭祉卿又著有《山西育才馆雅乐讲义》;1947年任湖南省立音乐专科学校古琴与中国音乐史教授;1956年任中国音乐研究所特约通讯研究员;1959年调沈阳音乐学院任教。

近代流行于江、浙二地的“理琴轩”旧藏本《普庵咒》即顾氏传谱。又宁远杨时百以琴师黄勉之手传的《渔歌》易顾氏的《潇湘水云》,以后流传南北的《潇湘水云》的节奏和弹法均渊源于顾氏。

北京古琴研究会合影,前排右三为顾梅羹先生

(向左依次为管平湖、溥雪斋、査阜西、乐瑛)

近代琴学巨擘修水查阜西之琴学与华阳顾氏有极深的渊源,查氏早年学江派琴歌,后在长沙结识顾氏昆季,方识器乐派之琴艺。查阜西与顾梅羹交善,并从梅羹叔父顾卓群学琴,查氏在其所著近代琴人派别表中自列为泛川派,此之谓也。查阜西从顾氏受《潇湘水云》,后又弹自远堂本,琴界称为查潇湘,其渊源盖出于顾氏。

顾老擅弹《流水》、《潇湘水云》、《秋塞吟》、《醉渔唱晩》等。他曾在20世纪60年代初发掘《神奇秘谱》本《广陵散》,每日打一段,四十五天打完全谱,一时琴界传为美谈。他的琴风,节奏严谨,下指取音极其干净利落而准确,出音遒劲而圆厚,仪态雍容大度,一派谦谦君子之风。处理琴曲,不事小巧,而清奇浓淡,层次井然,无不各尽其妙。在许多年之后,我才真正领会到顾老的琴艺,是充分地反映了儒派琴家的美学观念。

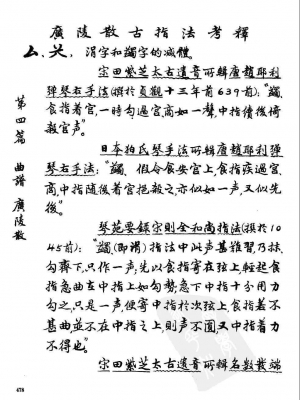

《广陵散古指法考释》部分内容

顾老的最大的成就,实在于琴学研究方面。20世纪50年代,曾著有《广陵散古指法考释》、《嵇氏四弄几个问题的考证》、《古琴古代指法的分析》、《张孔山流水操传本考异》等论文。考据之精详,似毋庸笔者多赘。20世纪琴学巨著《存见古琴指法谱字辑览》、《存见古琴曲谱辑览》皆是在查阜西倡导之下,由顾老为主要执笔人撰写的,当时顾老尚未有合法身份,下榻查先生家数年,得以专心著述,也算不幸中的一件大幸事。但竟无法署顾老之名字出版,也是一件历史的悲剧。

60年代初沈阳音乐学院使用的古琴教材(《琴学备要》初稿)

顾老自1959年到沈阳音乐学院任教,为教学的需要,开始编著《琴学备要》,原书之初稿曾于60年代初作为沈阳音乐学院的古琴教材油印。顾老晚年尤致力于《琴学备要》之著述,虽盛暑犹笔耕不辍。这部琴学著述的最大特点是,深入浅出,凡琴学常识、指法、手势、打谱、造琴等,莫不条分缕析,而以平易出之。即以指法为例,无论多么复杂,无不考证精详,最后提出作者自己的意见。这一点,在《广陵散古指法考释》一文中得到了充分的反映。

再是像打谱问题,历来琴书就没有把这个问题说清楚过。《琴学备要》引申扩充祝桐君之按谱方法为九节,曰:专一心志、严守指法、辨别音调、注念工尺、审定节奏、分析句段、参合谱理、遵从派别、揣摩旨趣。发前人所未发,给学琴者一个可以遵循、操作的方法,嘉惠后学,功莫大焉。

已出版发行的《琴学备要》

从顾老特殊的经历可以看出,他的琴学渊源有自,是近代泛川琴派代表人物张孔山的嫡传,20世纪20年代初即开始了其琴学生涯:先后在上海申报馆、太原元音琴社、山西育才馆、山西国民师范学校、湖南省立音乐专科学校教授古琴与中国音乐史。在50年代参与琴学巨著《存见古琴指法谱字辑览》、《存见古琴曲谱辑览》的编篡,及《广陵散》、《胡笳十八拍》、《嵇氏四弄》等古谱的打谱发掘,又于50年代末进入音乐学院教授古琴,自修现代乐理,编写学院专修教材,接受了现代音乐学院的教育方式。在顾老师身上即经历了20世纪人文社会环境、琴人角色、传习方式以及古琴音乐形态的巨大变革,而在这个变革中,顾老无私地奉献了一个琴家毕生的精力,堪为20世纪老一代琴家的典范,在琴学的传承中起着承上启下的重要作用。但由于历史的原因,这一切还鲜为人知。好在《琴学备要》已经出版,他的演奏专辑以及《存见古琴指法谱字辑览》也将陆续出版,是耶非耶,有识之士,当自得之。

作者简介:

丁承运先生,著名古琴家,琴学泰斗,当代琴界的领军人物,享誉国内外的文化学者。中国昆剧古琴研究会古琴专业委员会主任,国家级非物质文化遗产古琴艺术项目代表性传承人,武汉音乐学院教授。

1944年出生于开封,祖籍河南邓州。幼秉庭训,浸润国学,治琴书凡六十年。古琴师承顾梅羹与张子谦先生,其琴风苍古遒逸,儒雅蕴籍,气象高远,一派灵机,浸透着中国文化博大精深、道法自然的精神,是当今琴界不可多得的、厚积古琴文化本色的卓越古琴文化学者、古琴艺术家。书法师承靳志先生(字仲云,清代戊戌榜进士,章草与小楷造诣极深),六十年间,融冶碑帖,出入魏晋,初学二王,更从流溯源,自傅山、王铎、董、赵、米、薛、少师、北海、欧、虞、文皇等上溯晋人。近年则摆脱积习,笔势一新。其书法,一如其琴风,萧散简远,博大雄浑,充盈着当今难得一见的书卷气。

幼年起先后师承明师习少林、太极功夫多年;又曾就学于湖北中医学院张梦侬教授研习中医,登堂入室,前后伴诊十年,为张氏所器重。

数十年来,左琴右书,研医习武,互为参证,致力于琴学文化的全面研究,于琴律、琴调、琴谱、琴派、斫琴、琴曲打谱、琴学考古、操缦技法、琴道文化等琴学门类的研究实践,皆有诸多建树。尤为突出的成就,是其发掘古瑟的调弦与演奏法,使失传千年的古瑟重新鸣响,“琴瑟和鸣”的上古遗韵重现于世。

曾发表论文《中国造琴传统抉微》、《吟猱论》、《琴调溯源》、《论五音调》、《朱载堉琴律研究》、《梅花三弄考源》、《古瑟调弦与旋宫法钩沉》、《汉代琴制革故鼎新考》、《解读严澂——虞山琴派风格的形成与审美判读》等;出版专著《琴上月令——琴、诗、书、画诠释的琴曲十二月》、《古瑟艺术论》(付丽娜、丁承运合著);发行光碟《琴瑟和鸣》、《神人畅》、《琴曲十二月》、黑胶唱片《白雪逸音》等;打谱发掘琴曲《神人畅》、《白雪》、《六合游》、《石上流泉》、《卿云歌》、《 扊扅歌》、《修禊吟》、《流觞》、《南风畅》等。

2014年在全国政协礼堂举办“左琴右书——丁承运琴书作品展”;2015年在国家图书馆举办《道法自然、天地同和——论古琴的文化精神》十集系列讲座;2017年,当选中国十大“非遗年度人物”;2018年,为中央电视台大型文博探索节目《国家宝藏》中唐代落霞式“彩凤鸣岐”七弦琴的“国宝守护人”。