清、平、瑟三调,是汉魏乐府相和歌的主要宫调形式。南北朝称之为清商三调,隋唐时代,与南北朝的吴歌、西曲并称清商乐,流入燕乐调中,后渐难分辨了。

三调的渊源,据唐代文献的记载,可以上溯到周代,而其绪余,下及隋唐[1],前后经历了千余年,其形式不可能一成不变,现存有限的文字记载往往又相互矛盾,要搞清这个历史的悬案是有一定的困难的。但三调毕竟是历史上曾风靡一时的名调,必然会在中国音乐传统中留下它的遗迹,如果我们能以辩证、历史的观点进行深入的讨论,相信还是能够找到问题的关键的。笔者不揣愚陋,以管见所及,考辨如下。

一、陈仲儒奏议辨疑

关于清、平、瑟三调的实际内容,文献记载很少,后人论述三调,多依据后魏陈仲儒奏议:“其瑟调以宫为主,清调以商为主,平调以角为主。”后世对这三句话的引用和理解,却存在着许多问题。[2]

陈仲儒奏议较长,但既然历来问题都出在这里,就必须全面理解文义。奏议前有二句引言,对分析全文很有帮助。

先是,有陈仲儒自江南归国,颇闲乐事,请依京房立准以调八音。神龟二年有司问状。[3]

这段话精炼扼要地概括了奏议的起由、目的和方法。依京房准为乐器校音,实是奏议的核心问题。

后面是陈仲儒奏议正文,他在第一段阐明了准的用途和以准参合琴五调调音法来调校乐器的主张,第二段论旋宫采用六十律的必要和意义;第三段说明了准的操作方法:将十三弦准的中弦调与黄钟律管音高相合,然后在中弦依数画出六十律高低音的位置。下面才谈到三调的问题:

然后依相生之法,以次运行,取十二律之商徵。商徵即定,又依琴五调调声之法,以均乐器。其瑟调以宫为主,清调以商为主,平调以角为主。五调各以一声为主,然后错采众声,以文饰之,方如锦绣。[4]

理解这段文字,必须先辨明几个问题。

先谈律制问题。

六十律是汉京房(前77—37)由于三分损益律不能还生黄钟,京房在十二律后一直继续推演到六十律。

陈仲儒阐明了他用六十律是为旋宫的需要,他认为黄钟是声音的开始,如用黄钟为宫、太簇为商、林钟为徵,那么各音的关系都很谐畅;如果以应钟为宫、大吕为商、蕤宾为徵,则徵浊而宫清、音高失序;如果用十二律(三分损益法相生)最后一律的仲吕为宫,那么十二律中没有音能和它合调了。这是因为第十三音与黄钟的音差所造成的旋宫问题,陈仲儒认为应依京房用六十律的去灭为商,执始为徵,然后才能谐合。由此可见,京房六十律既是为旋宫而设,不旋宫六十律就毫无理由采用了。这是首先应明确的问题。

应说明的是,陈仲儒虽在理论上采用六十律,但实际上却与京房律有所不同。第一,京房主张逐日用律;陈仲儒主张随月用律,在十二律之外,唯取六十律的仅执始与去灭二律,已开十八律之先河。第二,他仅用准求十二律之商、徵。如黄钟为第一宫,下生林钟为徵,上生太簇为商;林钟为第二宫,上生太簇为徵,下生南吕为商……而角、羽二音他是要用琴来调出的。早期的琴调音法,是宫音弦的十一徽应角音(4/5),角音弦的十徽应羽音(2/5)。陈仲儒的办法,实际上是十二均取三分损益律音高,而每均中之音阶则依重纯律。这是一种接近十八律的混合律制。

再说调校乐器的问题。

调校乐器是陈仲儒奏议的目的。他说:

案后汉顺帝阳嘉二年冬十月,行礼辟雍,奏应钟,始复黄钟,作乐器随月律,是为十二之律必须次第为宫,而商角徽羽,以类从之。[5]

这就是陈仲儒所要调校的乐器制度。这种乐制,我们还可以从和他同时代的信都芳《乐书》中找到具体的记载:

雅乐部器随律定声,各得其所也,黄钟之均则用黄钟之器,合太簇之均则用太簇之器,是故旋宫法此,声律克谐,则无借器度音,咸取中声协律。[6]

这里已说得很清楚了,一均用一组乐器。既然是这样,为什么不能直接用十三弦准推律来调校乐器,而还要反复强调更依琴五调调声之法来调校乐器呢?对这个问题,宋朱熹曾有这样一段经历,朱熹是主张旋宫的古法的,但苦于不得传授,如欲逐律增高弦音,则蕤宾宫以后七弦因过紧而断弦;有人教以不须转弦,用按音弹十一宫之法,但这样就不能用散音(空弦),实际还是无法演奏。后来有行家将琴旋宫法绘图相示,才得明白。他自己也承认是缺乏“下学工夫”[7]。这就是说,乐器旋宫的调音还有一套具体的技术,不熟悉这套方法就难作旋宫之乐。

陈仲儒奏议是谈旋宫法的,而论中强调琴五调调音之体,可知琴五调与旋宫法有着必然的联系。历来讲琴旋宫法的,有南宋的姜夔和徐理。姜夔说黄钟、大吕并用慢角调;太簇、夹钟并用清商调;姑洗、仲吕、蕤宾并用宫调;林钟、夷则并用慢宫调;南吕、无射、应钟并用蕤宾调。徐理是黄钟、大吕、太簇共用慢角弦法;夹钟、姑洗共用清商弦法;仲吕、蕤宾、林钟共用仲吕弦法;夷则、南吕共用慢宫弦法;无射、应钟共用蕤宾弦法。二家虽略有出入而所用都是慢角、清商、宫调、慢宫、蕤宾五调弦法,由于年代久远,这五调未必就是陈仲儒所说的五调,但琴五调既然和旋宫法相提并论,必然与南宋的五调有相类似的性质。

陈仲儒奏议说:“瑟调以宫为主、清调以商为主”,到底是什么含义呢?关于主的概念,最早见于《国语》伶州鸠对周景王问:“夫宫,音之主也,第以及羽。”《五代史·乐志》载王朴奏疏说:“十二律中旋用七声为均,为均之主者宫也,徵、商、羽、角、变宫、变徵次焉。发其均主之声,归乎本音之律,七声迭应而不乱,乃成为调。”宋沈括《梦溪笔谈》说:“凡声之高下,列为五等,以宫、商、角、徵、羽名之,为之主者曰宫、次二曰商、次三曰角、次四曰徵、次五曰羽、此为之序,名可易,序不可易也。由此可证宫为音之主的概念,从周到宋代都是相同的。

那么他所说的宫、商是什么?古琴的传统,早期是以宫、商、角、徵、羽、文、武来名七条琴弦,汉代郑玄《三礼图》、梁丘明传谱《碣石调·幽兰》和同时代的《乌丝栏指法》都是这样记弦序的。而且《乌丝栏》卷首还有“仲儒撰”字样,很可能是陈仲儒的著述;在奏议中,他还提到准之“中弦粗细,须与琴宫相类”,这个“琴宫”当是指的固定的一条弦,与上所证相合。因而,他所说的以宫、商为主,即是瑟调以一弦为宫,清调以二弦为宫,平调以三弦为宫。五调之中陈仲儒举了三个,而用“五调各以一声为主”一句概括了其余二调。也就是说,琴五调分别以一、二、三、四、五弦为宫,其宫音位置,与南宋人传述的旋宫五调完全相同,这反映了中国音乐传统的继承性(弦式问题的讨论见后文)。

后汉《风俗通》说:“雅琴者,乐之统也,与八音并行。”南宋徐理即把他的琴旋宫论述称为《琴统》,因而琴的旋宫法可视为乐器旋宫的标准方法,陈仲儒所提出的以准参琴调校乐器的办法实是有所依据的。

历来对陈仲儒奏议的理解,有种种不同的说法。明朱载堉在《乐律全书·律吕精义外篇》中说:“盖琴家谓琴一弦为宫、二弦为商、三弦为角,又谓黄钟为诸均主。董仲舒曰:‘琴瑟不调甚者必解而更张之。’以角为主者,先上第三弦,吹黄钟律管令与散声相协,是为平调也;以商为主者,先上第二弦,吹黄钟律管令与散声相协,是为清调也;以宫为主者,先上第一弦,吹黄钟律管令与散声相协,是为瑟调也。”

依他的解释,京房准完全派不上用场了。陈氏奏议的中心乃是“依京房立准以调八音”,如果是用黄钟律管即可调出的三调,是陈仲儒用一个不相干的东西把自己给否定掉了。朱载堉的疏漏,是误把主解为黄钟了,这种解释是不能成立的。

近代音乐史家林谦三、张世彬都把陈氏的以某为主理解为调式了[8],这与中国传统概念不合,是与近代主音的概念相混所致;还有人把三调列表比较;为古音阶黄钟均的宫、商、角三种调式,十二律中仅用到七个音,和旋宫法没有任何关系,很显然,这和陈仲儒奏议不合,可以说是千虑之一失吧。

二、三调的实证

陈仲儒奏议已辨明如上,但仅据这点材料,要弄清三调的宫调形式却是很不够的,幸运的是,新、旧《唐书》和《通典》都说,在唐中叶清乐沦亡后“惟弹琴家犹传楚汉旧声及清调、瑟调、蔡氏五弄、楚调四弄,谓之九弄,雅声独存。”可知唐末三调的传统还很好的保存在古琴音乐中。宋田紫芝《太古遗音》引《琴录》说:“琴有三调,足有五调,清、平、琴(瑟之误)、楚、侧都十弄,皆清调为之本。”这说明在古琴传统中,三调曾是主要的宫调形式,尤其是清调,能称为诸调之本,实为解开三调之谜的关键。现在,我们也用陈仲儒的办法,从古琴音乐中作进一步的探讨。

(一)清调

陈氏说:“清调以商为主”,依前所考,即是以二弦为宫,琴书称之为“清商调”,与六朝时代清调称为清商调相合,可以相信这是自六朝沿用下来的习惯称呼。

清商调是以正调慢一、三、四、六弦各一徽,或紧二、五、七弦各一徽取得的。

正调传统弦高为:黄 太 仲 林 南 黄 太

琴家习惯定弦为:C D F G A c d

(以下正调音高均以此为准)

正调慢一、三、四、六后,定弦为:

应 太 姑 蕤 南 应 太

B1 D E ♯F A B1 D

羽 宫 商 角 徵 羽 宫

另一种转弦法是紧二、五、七弦,定弦为:

黄 夹 仲 林 无 黄 夹

C ♭E F G ♭B c d

羽 宫 商 角 徵 羽 宫

二调弦式相同,调差一律,恰为姜夔所述之并用清商调的太簇、夹钟二宫。徐理《琴统》则为夹钟、姑洗二宫。

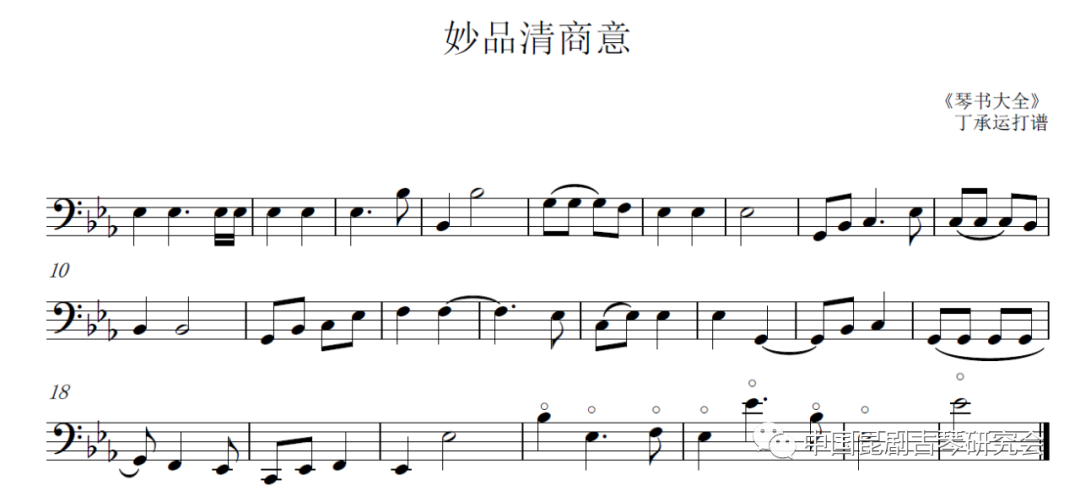

古谱上载有一个《妙品清商意》。按调意之作,《琴史》说始自唐代陈康,称作调韵,但早期古琴文献《琴历》和《碣石调·幽兰》卷尾都载有《清调》《瑟调》等曲目,很可能就是这种调意类型的小乐曲,其来源当是很久远的。从现存的一些调意看,其曲调、指法多来自本调的有代表性的曲目,而且本调乐曲结尾有简作入某调泛终的,曲调大都是用调意的结尾,因之对本调的调式调性,实具有一定的概括性,不能简单看作调弦的练习曲。

现在我们来看看这首调意:

宫起宫结,调式十分明确,清商是指的调高,相当于近古民间音乐的“小工调”叫法。

此调曲目,琴谱有《秋鸿》《飞鸣吟》《捣衣》《春山听杜鹃》等,曲目来源,多非楚汉旧声,那么,这种清商调,是否就是清调的原始形式呢?我们可以从早期文献入手再作考察。

宋田紫芝《太古遗音·弹琴》载唐赵惟则述隋唐古琴大师赵耶利的话说:

《楚明光》《白雪》,寄清调中弹楚清声;《易水》《凤归林》,寄清调中弹楚侧声。

赵耶利提到寄清调弹的四个楚声曲目,全部见于唐人写本《碣石调·幽兰》卷尾曲目第二行中。这四曲能考出调名的是《白雪》《易水》二曲,古文献都说是商调。

现存曲谱,《白雪》一曲尚传,在明代早期琴谱《神奇秘谱》《风宣玄品》《西麓堂琴统》的商调曲目中,与文献所载完全相合,可知无误;《易水》一曲,现已失传,但同为商调,应与《白雪》为同调曲目。

古谱上的宫、商、角、徵、羽五调,也称五音,全部是用正调弦式演奏,自明代以降,琴谱都是作调式来解释的,这样一来:

清调=商调=“商调式”=以商为主

似乎可以类推了,但是,我们既然找到了《白雪》所寄的商调,不妨验证一下它到底是个什么“商”。

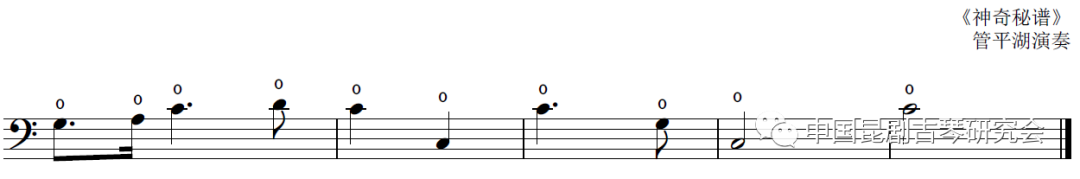

《白雪》各本传谱,大同小异,《神奇秘谱》《西麓堂琴统》二谱只有微小的出入,是借正调弹一弦为宫的曲目,弦序为:

一 二 三 四 五 六 七

宫 商 清角 徵 羽 宫 商

乐曲第一段泛音曲调前有四句引子,后世琴谱大都把这四句划为一段,这段音乐是:

全曲九段,八段都收宫音,乐曲结尾是:

毫无疑问是宫调式。

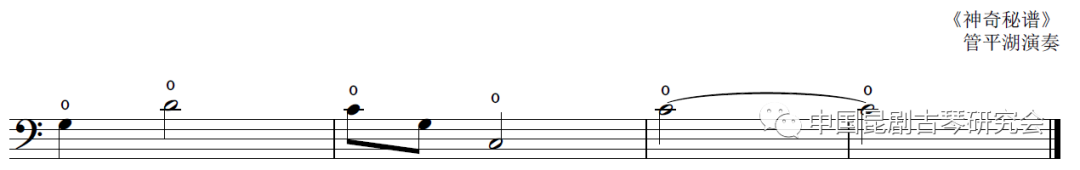

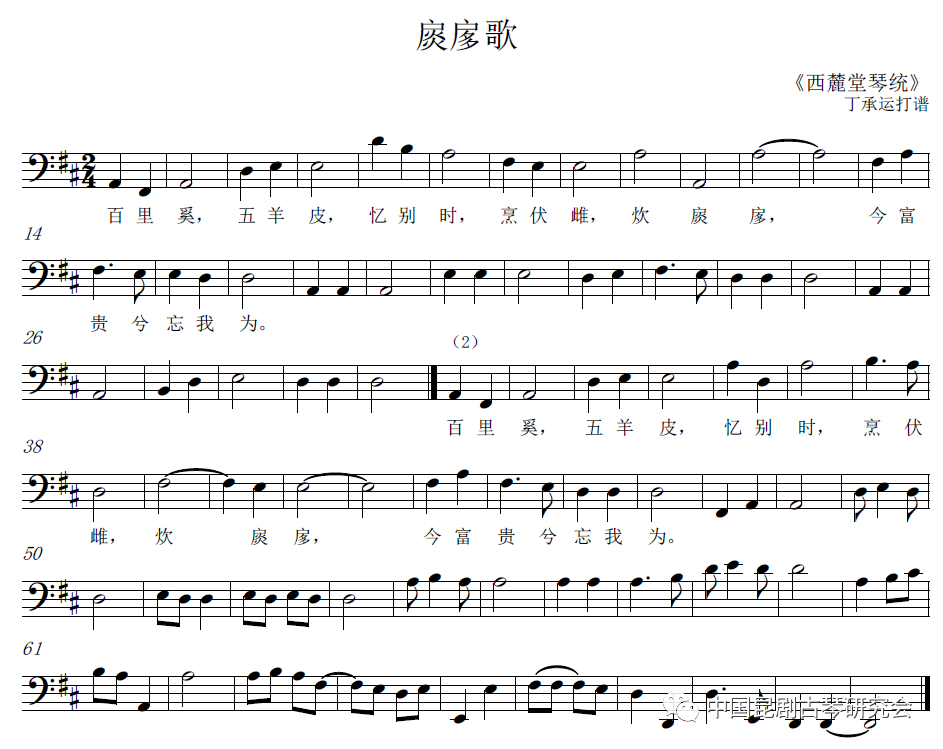

再看商调的其它曲目,《神奇秘谱》中《猗兰》一曲,曲尾未写出泛音,只简作“入商泛终”,但《西麓堂琴统》本则有这段泛音曲谱:

与《神奇秘谱》中《神品古商意》一曲末句相同,这就是所谓的“商”。一谱所收还有《长清》《短清》《长侧》《短侧》等三十三曲,全部是宫调式,无一例外。

商调是宫调式,那么其它几调是怎样的呢?《神奇秘谱》徵调曲目共有二首《调意》和《禹会涂山》《樵歌》《山居吟》五曲,按弹这几曲,全部是借正调弹四弦为宫的曲子(避一、三、六弦散音弹),也全是宫调式,所谓徵调,乃是林钟宫调。与前清商调的概念相同,徵调也是近世调门的含义,而不是什么调式。至此,真象已经大白了,所谓商调,即是太簇宫。从这里才可以解释为什么明明是宫音却说是“入商泛终”,这个“商”就是太簇(古谱五音调中角调也是宫调式,仅羽调为仲吕羽,宫调为仲吕宫。这当是不同时代的两种名调系统相混所致)。

商调的定弦即是以一弦定太簇。

一 二 三 四 五 六 七

太 姑 林 南 应 清太 清姑

D E G A B d e

这个定弦法见于南宋徐理《琴统》中十二律首之第八首,称作“林钟弦律音”,借调弹以一弦为宫即是商调。也就是赵耶利所说的清调。

赵所称的清调和陈仲儒以商为主的清调调高极相近而弦式却不同,考其渊源,陈氏说:“仲儒在江左之日,颇爱琴”,他是得自江南民间的传授,而赵耶利的琴学,据琴史记载,是由汉末蔡邕十四传而至耶利,他平生曾纠正有错谬的琴曲五十余弄,当然,他是以古法为依据的,因而赵所传述的清调,实为汉代清调的本来面目。陈仲儒所论的清调,实为由汉代清调衍变出来的六朝时民间流传的清商调。

旧谱碧玉调有三种调弦法,和清调的几种弦式十分相似,还可以看出这种衍变的痕迹。

碧玉调的一种弦式是慢角调,《神奇秘谱》碧玉调的曲目《八极游》在《西麓堂琴统》的太簇调中,可证它是以一弦定太簇的慢角调;另一种弦式是慢一、四、六弦各半徽,再紧三与四弦同声,是以二弦太簇为宫的变体清商调;第三种弦式是紧二、五、七弦,再紧三与四弦同声,这是以二弦夹钟为宫的变体清商调。这三种调弦法与清调的上述三种弦法极相似,甚至可以看作是清调三种弦式的变体,这三种碧玉调的存在,可以窥见清调衍变的大略。

以上辨明了清调,古谱的商调既是清调的早期形式,那么《神奇秘谱》《西麓堂琴统》的商调曲目就可视为清调的遗声,这批曲目,除《白雪》《长清》《短清》《长侧》《短侧》外,还有《猗兰》《天风环佩》《神游六合》《风雷引》《秋凤》《扊扅歌》《古交行》《杏坛引》等多首,都是来源较早而近三百年很少流传的古曲,实为我们研究早期清调音乐和宫调形式,提供了宝贵的资料。

如《西麓堂琴统》的《扊扅歌》,原为百里奚妻所作,此谱为后人所订,共六段,现录二段,以见一斑。(依太簇宫记谱)

此曲原注,“又名商歌”,很可能是采用了早已失传的古商歌曲调,其为远古遗响可知。

这首琴歌与近古的琴歌有着明显的不同,每段词后有大段音乐,从这首歌我们大体可以知道《琴操》中十二操等很短的歌词怎么会成为有名的大操,也应是有大段的音乐,经过多次反复、变奏发展而成。它也对研究清调的形式、唱法、“解”的含义等,具有着很高的参考价值。

(二)平调

古文献关于平调的记载矛盾最多,宋版《魏书》作“平调以宫为主”;《通典》作“平调以角为主”;《玉海》《册府元龟·作乐》作:“平调以徵为主”。从陈仲儒说“五调各以一声为主”来看,《魏书》宋本是为讹误,但后二种说法究以何为是呢?

考陈旸《乐书》载琴曲“平调引有林宫、林商、林角、林徵、林羽。”可证平调之基本形式,确为林钟均。《唐会要》也有“林钟羽时号平调”之说,既指明是“时号”,说明古称不尽如此,依《唐书》所记,仍以琴家所传为正。

《西麓堂琴统》转述南宋徐理之说,林钟调为正调弦式,三弦定林钟为宫音位置。也就是《通典》所谓的“平调以角为主”。谱中还收有《神人畅》《岐山操》二曲,是屡见著录的远古遗响,为古音阶曲调(大量使用变徵而无清角)。三调既是周房中乐之遗声,平调又居三调之首,那么以三弦为林钟的“平调”,可以相信为平调的早期形式。

南宋姜夔《七弦琴图说》所述之林钟调为慢宫调弦式,四弦定林钟为宫音位置,也就是《玉海》等所谓的“平调以徵为主”。那么此说也还是有所本的,可能宋代的平调确为此种形式,《玉海》《册府元龟·作乐》才据所见作了校改。既然和唐代《通典》所见不同,这种以四弦为宫的林钟调,可视为平调的晚期形式。也就是说:文献所载“平调以角为主”与“平调以徵为主”,为平调的二种形式。

《神人畅》《岐山操》二曲,即为古平调之遗声。

(三)瑟调

陈仲儒说:“瑟调以宫为主”,古谱的两个瑟调,均与此相合。

一为《琴苑集》所载“瑟调、慢商同”,即正调慢二与一弦同声为宫,定弦为:

黄 黄 仲 林 南 黄 太

C C F G A c d

宫 宫 清角 徵 羽 宫 商

又元陈敏子《琴律发微》云:“瑟调,旧谱‘聂政刺韩’一名杀调,即瑟调也。”则此弦式为瑟调可以成立。

另一个瑟调见于宋田紫芝《太古遗音》,为慢二同离优。而离忧调为黄钟内慢二半徽。

古黄钟调为正调紧五慢一,琴谱有称之为无射调的,但一弦如为无射,与黄钟之名实不相符,如一弦定为黄钟,则其基调应为太簇宫,也就是从前节所考的清调转弦而来,因清调一弦为太簇,慢弦后适为黄钟,其弦式为:

黄太 林 南 黄 太 姑

C D G A c d e

宫商 徵 羽 宫 商 角

此调曲目《琴书大全》曲调拾遗中载有《楚妃叹》《忘忧》等。在《碣石调·幽兰》卷尾曲目《瑟调》后,载有《广陵止息》和《楚妃叹》二曲,可证旧谱的两个瑟调,都是瑟调的基本形式。尤其是第二种,是由一弦定太簇的早期清调慢一、二紧五弦而来,实是太簇均转黄钟均的简便办法,从此也可以知道为什么古人说清调为诸调之本了(清调不转弦而以三弦为宫即是平调)。

此调现存曲目,第一种瑟调仅《广陵散》早期琴谱共有三个不同传本,即《神奇秘谱》本、“西麓甲本”与“西麓乙本”,此外尚有两个慢商调意。

第二种瑟调仅《西麓堂琴统》有《忘优》一曲。原注是录自宋代谱本,可谓凤毛麟角了。

三、结论

如上所述,清、平、瑟三调,并非三种调式,而是三组调高。最初是汉魏相和歌的宫调形式。

《晋书·乐志》所载列和对荀勖问:“每合乐时,随歌者声之清浊,用笛有长短,假令声浊者用三尺二笛,因名日此三尺二调也;声清者用二尺九笛,因名日此二尺九调也。汉魏相传,施行皆然。”荀勖认为三尺二笛应无射之律,二尺九笛应黄钟之律,应改为奏黄钟或奏无射。

从这里来看,调高可依歌者声音的清浊而有二、三律左右的可变余地,这是符合演唱、演奏的实际情况的(如我们今天的声乐伴奏,调高亦因人而异;古琴定弦,亦随演奏者的习惯和琴的长短而有几律的不同),这成为以后以包括三调在内的琴五调为基本弦式来作十二均旋宫乐的实践基础。

因而,清、平、瑟三调之调高,无论从理论上或是实践上,都有二律左右的可变范围,而且每调所定的调高范围诸家也有一律左右的差别,概略计之,瑟调为黄钟、大吕二宫;清调为太簇、夹钟以至姑洗三宫,平调可为林钟上下之二、三宫。

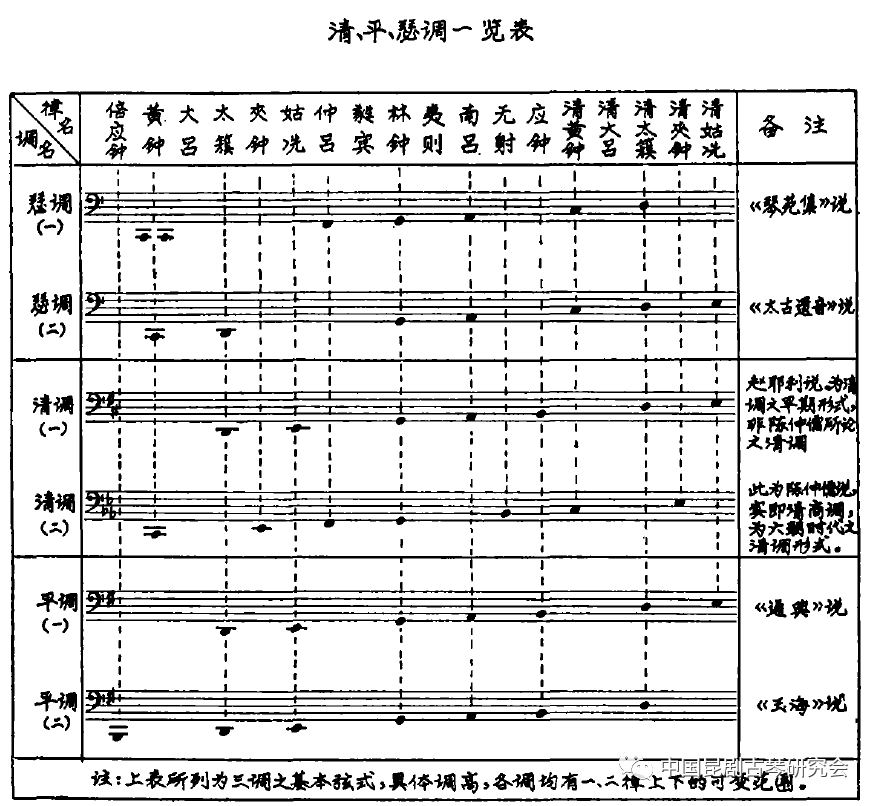

三调在弦式上,历代相传,也各有不止一种的定弦方法,为便比较,现将三调之基本弦式列表如下:

三调既已考明,可知在古琴音乐中,仍然保存有三调的遗声,如清调的《白雪》《猗兰》“嵇氏四弄”;平调的《神人畅》《岐山操》;瑟调的《广陵散》《忘忧》……正如《通典》《唐书》所述:“惟琴家犹传楚汉旧声及清调、瑟调”,这为我们研究三调的音乐,提供了极为珍贵的材料,实为一件幸事。

清、平、瑟调由于年久失传,是一个很复杂的问题,此番考辨,不敢说已为洗出真面,但一得之愚,谨作引玉之砖,海内高明,当有以教我。

原载《音乐研究》1983年第4期

[1]《旧唐书·音乐志》:“平调、清调、瑟调, 皆周房中曲之遗声也。”

[2]详见下文及下节平调条下。

[3]《魏书·乐志》,中华书局点校本。

[4]《魏书·乐志》,中华书局点校本。

[5]《魏书·乐志》,中华书局点校本。

[6]《朱子全集》。

[7]《宋史·乐志》。

[8]林说见《隋唐燕乐调研究》;张说见《中国音乐史论述稿·清商三调新解》。