摘要:《琴曲集成》是一部对中国古代及近现代古琴音乐发展进行系统性梳理的巨著,全面收取了存见在历代古籍中的琴曲谱和明代以来的琴谱专集、琴论专书中的丛书、类书和集部琴曲,包括同名异谱琴曲谱3000多首。它的出版为琴坛、音乐研究者、音乐创作者提供了珍贵的资料。这一切成就的取得和近代琴坛领袖查阜西的辛勤工作是分不开的,他在《琴曲集成》编辑中,不仅对每部琴谱版本到内容的选定,琴派、琴乐的考证都亲力而为,而且在策划、编辑的过程中起到了组织、领导、撰稿等至关重要的作用。

关键词:琴曲集成;查阜西;古琴;贡献

《琴曲集成》终于全部出版了,这是一部对中国古代及近现代古琴音乐发展进行系统性梳理的巨著,全面收取了存见在历代古籍中的琴曲谱和明代以来琴谱专集中的琴曲谱,并同时收录了现存琴谱专集、琴论专书中的丛书、类书和集部琴曲,包括同名异谱的琴曲谱共3000多首琴曲。这部巨著的出版不仅仅嘉惠了琴坛,也为想要研究中国音乐及音乐界的工作者提供了珍贵的资料和方便。我们在为古琴文化遗产得到保存,同时也为古琴文化遗产可以物尽其用而高兴时,要永远记住一个人——查阜西(1895—1976),他是学术界公认的近现代琴坛领袖。如果没有他,古琴文化遗产就不会得到及时的抢救与很好的保护,也就不会有《琴曲集成》的问世。

查阜西是江西修水人,1895年11月7日出生于湖南永顺县,12岁时便能够对诗并著有诗集,13岁自学古琴即能打谱。青少年时,恰逢中国近现代社会最动荡的阶段,他目睹了人民的苦难和国家的混乱。15岁时写下了遣怀诗:“剑胆琴心洒肚肠,亦能清至亦能狂。西风留得断肠句,空对河山哭一场。”(查阜西1995:777)反映了他对国家民族的热爱和忧国忧民的思想。同时,查阜西感于国破文化衰微的局面,于1919年2月7日在日记中写下“自念当集诸家琴说,参与新知,辑为琴谱,以图振蔽起废”的志愿(查阜西1995:2)。那时的他与许多爱国青年一样,在“五四”运动的号召下,努力为建设一个真正独立、强盛的中国而奋斗。他一方面考入烟台海军学校,学习驾驶,以实际行动来实现“科学救国”的目标;另一方面,继承中国传统的文化思想,想要通过音乐救国、礼乐兴国的方式来唤起中华民族的独立精神。这种想法在当时是很普遍的,但是在那个军阀战乱的时代、半殖民地半封建的社会,显然是不可能实现的。

虽然在此后的岁月中,查阜西先生从事航空运输,为了国家的利益和民族的兴旺,投身于各种爱国行动中,但他从来没有放弃对古琴音乐的学习与振兴,更没有放弃“抗志遗谱,搜集诸家”的信念。当国内政治形势相对稳定时,他在南京与夏一峰、吴浸阳、徐元白、李伯仁等组织了“青溪琴社”,1935年又在苏州、上海与李子昭、彭祉卿、张子谦、沈草农等组织建立了至今尚存的今虞琴社。他通过各种方式与北京、扬州、杭州、南通、南京、山西、山东、河南、四川、湖南、福建、广州等地的琴人取得联系,在全国范围内交流讨论,研究琴学,调查全国的琴家、知名古琴、琴谱,并且编印了《今虞琴刊》。从这一时期起,查阜西就致力于搜集、抢救有关古琴的各种资料。1945年去美国考察航空事业时,查阜西在美国国会图书馆影印了20多种琴谱带回国。建国后,正是由于他早年一直坚持与全国琴人保持联系,从而成就了1956年4月全国范围内琴曲收录与琴人调查的普查行动,抢救、搜集了六朝以来刻本、稿本、印本古琴谱集139种。这次的全国性普查非常及时。与1936年今虞琴社的调查相比,所获的文献材料多了一倍不止;比查阜西1833至1923年收集调查的琴谱多了72种。后人对此次行动的评价是:“这次历史性的采风挽救了琴学,帮助和团结了琴人,泽长而意深。”(查阜西1995:10)。最值得欣慰的是,在此次采访中搜寻到很多珍贵的琴书。对此查阜西认为“:搜集到的琴谱,是我国的一个音乐大宝库,它本身具备了可以充分发掘的潜力,是一批需人力和时间去分析整理的重要材料,正是由于这些古琴曲专谱的存在,才使许多唐宋以来的曲谱得以流传至今。”(查阜西1995:567)。他利用各种方式、机会遍访各地琴家,对他们的存谱进行收集,不惜一切代价去完成这一志愿,但由于条件所限,搜集的琴谱十分有限。解放后在中央音乐学院中国音乐研究所协助之下,查阜西对公私所藏的古琴曲谱进行不断调查。到1958年,共得最晚至清代末年的琴曲谱集、各种文献中所著见的琴曲谱(其中包括刻本、稿本和有完整体系的转录本)达150余种,比查阜西之前搜集的60余种藏谱多出了两倍。

但当资料极大丰富时,却面临着另一个难题。查阜西提到,在这150余种历代琴曲谱集和琴曲谱之中,标题不同的琴曲近700首之多,曲名同而谱本不同的谱存琴曲超过了3000首。它们大多数是图书馆或私人珍藏的善本、孤本,其中有的原书流散海外,有的散见于一些善本丛书、类书之中。这些书谱历来是琴家们不容易看到或根本看不到的。即便能够偶然在古籍书店发现少数谱集,也只是一些200年以内编刻、翻刻的谱本,而且谬误众多。这种情况使得琴家究其一生所能接触的文献极少,经常由于见闻与眼界被束缚于一家之言。解放后国家图书馆和音乐机构注意到琴曲谱集孤本和善本的收集,以免散佚,为古琴音乐的研究、发掘、整理提供了可能。但是一般的琴家如果想比较广泛地研究琴学、发掘传统琴曲,国内音乐院校要选用琴曲教材,音乐单位使用琴曲资料等等,这些都需要全面而集中地使用现存曲谱文献,这就给古琴资料整理工作提出了一个不小的难题(查阜西1995:568)。

在这种情况下,查阜西积极奔走于文化部、中国音乐家协会,建议中央音乐学院的中国音乐研究所和北京古琴研究会将海内外现存比较完整的100多种古琴的琴书、琴曲谱集、3000多琴曲编辑成书,请中华书局全部影印下来,定名为《琴曲集成》。这一建议被统战部和文化部批准采纳。在陈毅、周巍峙、周扬的关心下,在中国音乐家协会主席吕骥及音研所的大力支持和指导下,委托查阜西主持整理古琴遗产。在他的组织及琴友们的努力之下,首先编辑整理了《存见古琴曲谱辑览》、《古琴指法谱字辑览》、《传统造琴法》、《传统造弦法》、《历代琴人传》、《琴论缀新》、《幽兰实录》等古琴文化遗产,之后在积累丰富经验的基础上编辑整理了《琴曲集成》。这些珍贵的资料是几千年中国文化中的珍宝,方便了所有想要研究古琴音乐艺术的人们可以人手一册检阅,促进了人民更好地继承传统,推陈出新以利于社会主义音乐艺术的繁荣发展,其卓越成就功在千秋。《琴曲集成》收录了现存琴谱专集、琴论专书中丛书、类书和集部的琴曲,包括同名异谱的琴曲谱,查阜西将其分为第一辑和第二辑,汇集成编影印刊行。其主持编辑《琴曲集成》的主要目的是想充分收罗传统琴曲,使它们汇集成为一个比较有系统的琴乐资料。为此他全面地收取了存见在历代古籍中的琴曲谱和明代以来琴谱专集中的琴曲谱。查阜西坚持无论是琴论专书和琴曲谱集都是全面影印,不论是谱是论,遇有残缺、涂污、虫伤、水渍,凡无其它版本可补的一律保留存真(查阜西1995:571)。

在当时的政治气氛下,古代的琴谱、琴论及思想观念、审美原则,完全有可能是“剔除”的对象,被视为是封建的“残渣余孽”与“糟粕”。在50年前特定的年代和环境下,查阜西能够坚持“一律保留存真”的原则,是需要胆识与超越时代的眼光的。他通过编纂《琴曲集成》的具体工作,用实际行动实践了“保护第一”的思想,为古琴文化遗产的原样保存和流传,做出了最好的范例。

一、第一辑《琴曲集成》

(一)第一辑《琴曲集成》的特点

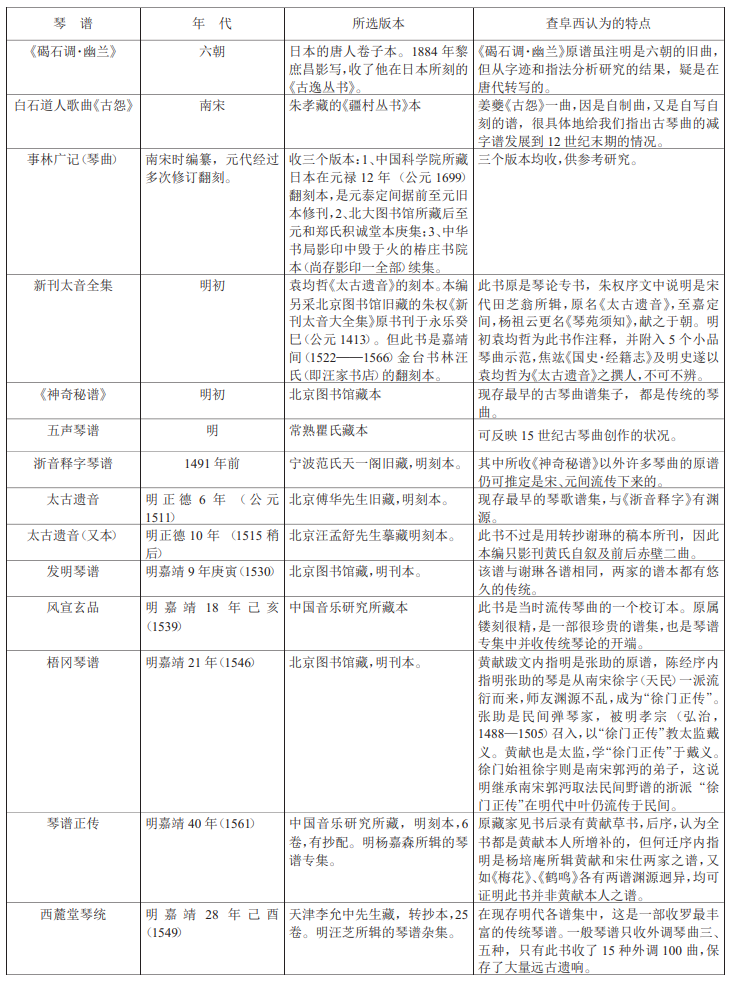

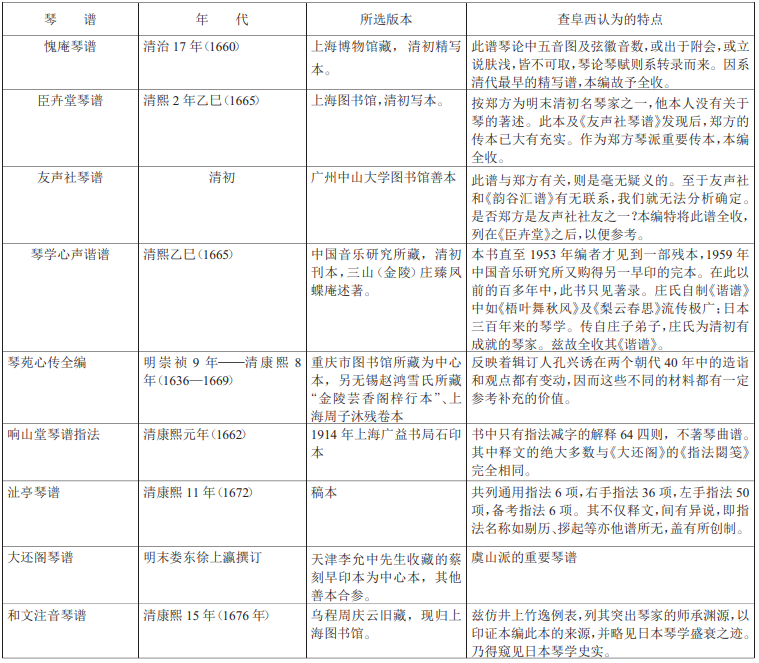

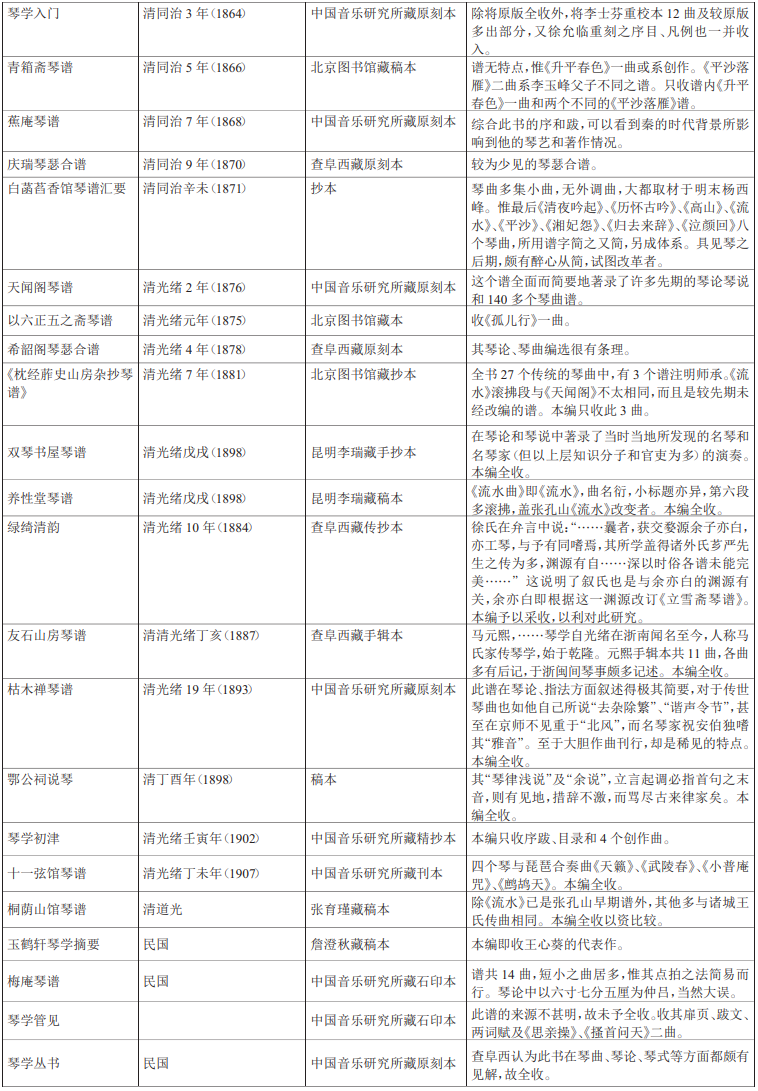

《琴曲集成》分成两辑,第一辑有42种历代古琴的专著以及涉及古琴的文献,其中收录了六朝起到明末的众多琴谱,包括刊行的和转录的琴曲谱。本文对此做了总结如下:

1、《古逸丛书》中的《碣石调·幽兰》,1884年黎庶昌影写,序中称原本是唐人平写,现藏于日本京都“神光院”。

2、《白石道人歌曲·古怨》,南宋姜夔(字尧章,鄱阳人,号白石道人)的歌词集,只刊载了他自己的一个有词古琴曲谱,名《古怨》。

3、《事林广记》中的琴曲,这是南宋时编纂的一部通俗类书,在元代经过多次修订翻刻。书中除有词琴曲《黄莺吟》之外,还有宫调、商调、角调、徵调、羽调五个小品琴曲。

4、《新刊太音全集》,时为明初永乐间袁均哲注释南宋田芝翁的《太古遗音》的刻本。

5、《神奇秘谱》三卷(1425),明刻本,朱权(臞仙)辑。

6、《五声琴谱》,不分卷,明正德抄本,懒仙撰。

7、《浙音释字琴谱》七卷,1491年之前,明刻本,龚稽古编释。

8、《太古遗音》三卷,明代1511年刻本,黄山居士谢琳撰。

9、《太古遗音》(又本),此书为转抄谢琳稿本所刊,黄士达撰,刊刻于1515年之后。

10、《发明琴谱》二卷,明代1530年刊本,弋阳黄龙山辑。

11、《风宣玄品》十卷,明代刻本,徽蒲朱厚爝1539年辑刊。

12、《梧冈琴谱》二卷,明代刊本,广西平乐黄献1546年撰辑。

13、《琴谱正传》六卷,明代刻本,杨森1561年撰辑。

14、《西麓堂琴统》二十五卷,转抄本,明代汪芝1549年撰辑。

15、《步虚仙琴谱》全书九卷,只剩五、六两卷残本,明代刻本,1556年顾挹江辑。

16、《杏庄太音补遗》三卷,明代刻本,1560年萧鸾撰辑。

17、《杏庄太音续谱》一卷,明代刻本,萧鸾游吴越,得曹、鲍二氏传授箫韶诸曲,和自己创作的一些琴曲续刻而成。

18、《太音传习》五卷,明代嘉靖31年(1552)李仁撰、周桂山刻本。

19、《五音琴谱》二卷,明代刊本,潘王朱埕1579年辑。

20、《重修真传琴谱》十卷,明代刻本,杨表正1585年辑。

21、《玉梧琴谱》三卷,明代刻本,张进朝1589年辑。

22、《琴书大全》二十二卷,明代刊本,蒋克谦1590年辑。

23、《三教同声》全书十九页,明代刊本,张德新1592年辑。

24、《文会堂琴谱》六卷,明代刻本,钱塘胡文焕1596年辑。

25、《绿绮新声》三卷,见于明刊丛书《夷门广牍》里所收终南山人徐时祺琴谱专集,大约刊于1597年。

26、《藏春坞琴谱》六卷,明万历刊本,郝宁、王定安、严天池于1602年共同参订。

27、《三才图会续集》明代1607年刊本,汪洪洲、王恩义父子撰辑,收曲6首。

28、《太古遗音》二卷,明代刊本,杨抡辑,时间不详。

29、《伯牙心法》一卷,明代刊本,杨抡1609年辑。

30、《太古正音琴经》四集十四卷,明代刊本,张大命(字右衮)1609年辑。

31、《太古正音琴谱》四卷,明代刊本,张大命辑于1609—1611年之间。

32、《琴适》,原书总名为《燕闲四适》,此书是琴、棋、书、画四适其中之一,明代刻本,1661年七闽孙丕显编辑,王基校正。

33、《松弦馆琴谱》,明代虞山派宗师严天池辑于1614年。

34、《理性元雅》,明代万历1618年刊本,4卷,关中朝廷命官张延玉编。

35、《恩齐堂琴谱》明代刊本,不分卷,明崇昭王妃钟氏1620年辑。

36、《乐仙琴谱》明代刊本,六卷,全名《乐仙琴谱正音》,明汪善吾辑于1623年。

37、《太音希声》明代刊本,五卷,明代钱塘太希陈大斌著于1629年。

38、《古音正宗》明代刊本,不分卷,明代潞藩朱常淓撰辑于1634年。

39、《水东游·琴操》,明末南海陈子升有谱无词琴曲,原谱刊于清道光间伍元薇所刻陈子开的《中州草堂遗集》卷二十一。

40、《徽言秘旨》,善本十册,不分卷,明代尹晔辑,具体时间不详。

41、《义轩琴经》,明代刊本,二卷,济南张一亨仲春再定,无正确出版年代可考。

42、《陶氏琴谱》,明代刊本,不分卷,陶鸿遗传谱,无正确出版年代可考。

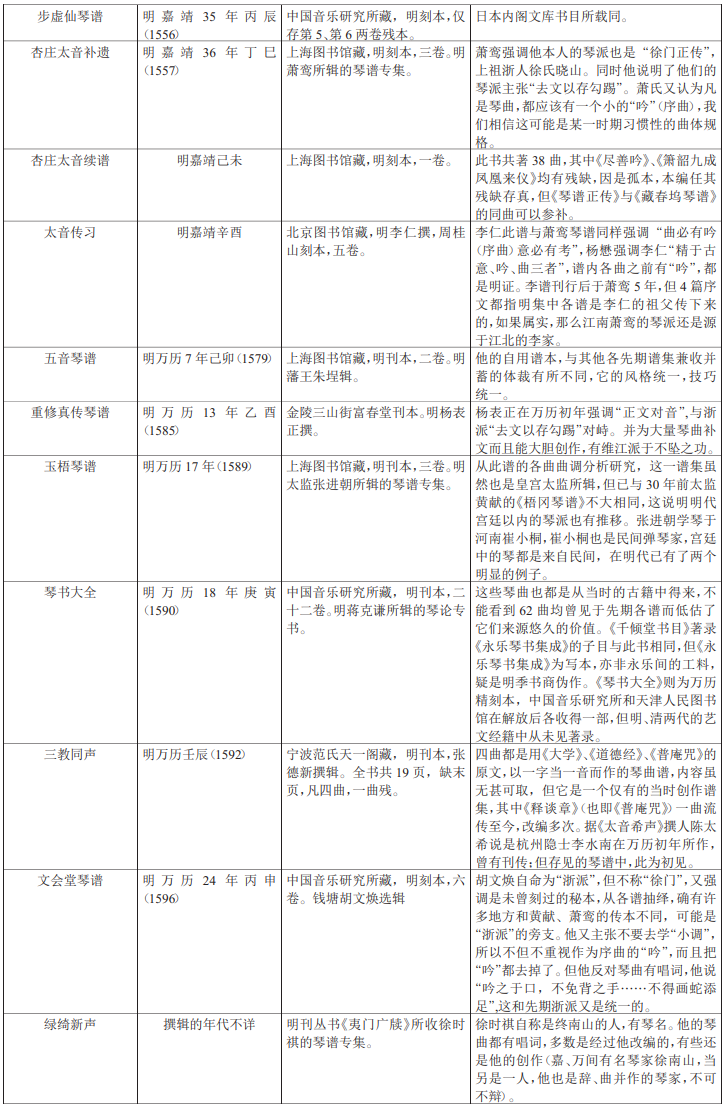

以下本文列表以说明查阜西先生对这些琴谱的认识和研究

从这42种琴谱中,我们可以了解六朝至明代末期古琴音乐的发展状况及琴乐的审美、创造、演奏的变化实情。虽然我国的印刷术发明于汉代,但是用于普遍刊印琴谱却是从明代起始。因此,在明代各家刊印的琴谱集中,明代琴家自己创作的琴曲占较小的比重;加之中国文人“述而不作”的传统,明代前期琴谱集的全部和后期琴谱集的大部分,大都是把以前各代各派的琴曲拿来整理后刊行。由于琴派和传承方式的不同,其中同一琴曲有多种不同的版本,查阜西认为:“这就是古琴的特点,它善于吸收各时代的乐曲而予以保存,由于它的这一优良传统,使我们能够或多或少地体会到一些几百年乃至千年以上的旋律形式和风格及其在各个时期的变化特征。”(查阜西1995:436)因此不能将这一部分内容放弃,全部收录进谱曲集中,由此可供人们研究之用。这也正是查阜西先生主持编辑《琴曲集成》的目的所在。

尽管查阜西先生没有过多地谈论他对于古琴音乐发展历史的见解,但笔者通过查阅查阜西先生的笔记、著述后感到,先生在选择《琴曲集成》琴谱版本、撰写剧本提要时均渗透出他对整个古琴琴谱、琴乐在历史中发展变迁的研究。对此,本文试作逐一分析,从中我们可以窥探大师的思维火花。如在谈及《风宣玄品》时:

……此书是当时流传琴曲的一个校订本。原属镂刻很精,是一部很珍贵的谱集,也是琴谱专集中并收传统琴论的开端(查阜西1995:581)。

通过这段文字,查阜西先生向我们提供了一个重要线索,即古琴乐谱是自《风宣玄品》开始才将琴论并收其中。这一发现对古琴乐谱的研究具有十分重要的意义。

又,在《杏庄太音补遗》中:

萧鸾强调他本人的琴派也是“徐门正传”,上祖浙人徐氏晓山。同时他说明了他们的琴派主张“去文以存勾踢”,。萧氏又认为凡是琴曲,都应该有一个小的“吟”(序曲),我们相信这可能是某一时期中习惯性的曲体规格(查阜西1995:583)。《太音传习》中:

李仁此谱与萧鸾琴谱同样强调“曲必有吟(序曲)意必有考”,杨懋强调李仁“精于古意、吟、曲三者”,谱内各曲之前有“吟”,都是明证。李谱刊行后于萧鸾5年,但4篇序文都指明集中各谱是李仁的祖父传下来的,如果属实,那么江南萧鸾的琴派还是源于江北的李家(查阜西1995:584)。《文会堂琴谱》:

胡文焕自命为“浙派”,但不称“徐门”,又强调是未曾刻过的秘本,从各谱抽绎,确有许多地方和黄献、萧鸾的传本不同,可能是“浙派”的旁支。他又主张不要去学“小调”,所以不但不重视作为序曲的“吟”,而且把“吟”都去掉了。但他反对琴曲有唱词,他说“吟之于口,不免背之手……不得画蛇添足”,这和先期浙派又是统一的(查阜西1995:587)。

这几段查阜西先生撰写的“剧本提要”清晰地为我们勾勒出“徐门正传”在明代中叶发展、演变的脉络,以及这几部琴谱之间的所属琴派、师承关系。查阜西先生的研究虽然只是短短几行字,但它却使杂乱、纷繁的琴乐发展线路得到了梳理,为后学点燃了智慧的光芒。

以下,笔者结合“剧本提要”对查阜西先生在《琴曲集成》编撰过程中发现的自明代中叶起琴谱、琴乐的发展特点作大致总结。

(二)明代中叶前琴谱及琴乐发展的特点第一辑42种琴谱中,大多数是公私所藏的善本,并且这些善本中有些是仅存的远年孤本,如唐代人手写的《古逸丛书》里记录的四世纪创制琴谱初期的文字谱《碣石调·幽兰》。这种孤本中如果遇到佚落、破损,也不能将其抄配补全,因为让它保留其“好古敏求,喜创新声”的特征,留给后人研究。而明代中叶前刊刻琴谱的最大特点是刊行琴谱的人一般只是叙述前人的作品,这一时期许多旷世名曲的作品,被一些在朝和在野的琴家和古琴爱好者编成谱集,用比较完整的规格,誊写、校订、刊刻出来。这种规格是首行写出标题,有别名的注明别名,表明此琴曲所用的调(定弦法);其次是一篇简短的说明,采取了东汉末年蔡邕《琴操》的解题形式,说明作者是谁和琴曲所要表现的内容;再次就是曲谱的本身,有分段地写明段次和每段的小标题;最后在曲谱的后面常常会有一篇小的短文,评价对此曲,或此曲作者的感想或评论。这种刊刻琴谱的方式以朱权的《神奇秘谱》(1425年)为代表。

朱权(1378—1448),明太祖朱元璋的第17个儿子,14岁被封宁王称号,自称臞仙,一生酷爱古琴。他在琴谱叙述中说:这部琴谱的所有琴曲都是收集、分析、整理古代传下来的作品,并且通过自己的学习,以及对其他琴人的观摩,组织琴人,“屡加校正,用心非一日矣,如此者十有二年,是谱方定”。这说明他在撰辑过程中是集体实践所作的鉴定及整理,态度是非常诚恳的。

琴谱中收集了“传于世者”的62曲,是当时“琴谱数家所载千有余曲”之中选出来的精品。他将这62曲分为“太古神品”和“霞外神品”两类,并说明太古神品16曲乃太古之操。从其16曲的减字谱形式研究分析,参照谱内各曲的解题,查阜西断定,这16曲多是唐、宋时遗留下来的原写曲谱。《霞外神品》48曲是宋、元间在民间流传较广的琴曲,可能经过宋代各派重写,但其中多数也是很早的来源(查阜西1995:578)。朱权在每一个标题下作了解题,除了把握琴曲原有符合内容的标题,而且将标题所涉及的相关内容一并解释清楚。这是一部忠实于传统琴曲,现存最早的比较完整而且有体系的古琴曲谱集,代表着明代中叶之前刊刻琴谱的人“述而不作”以及和弹琴家尊古、崇古琴乐的特点。

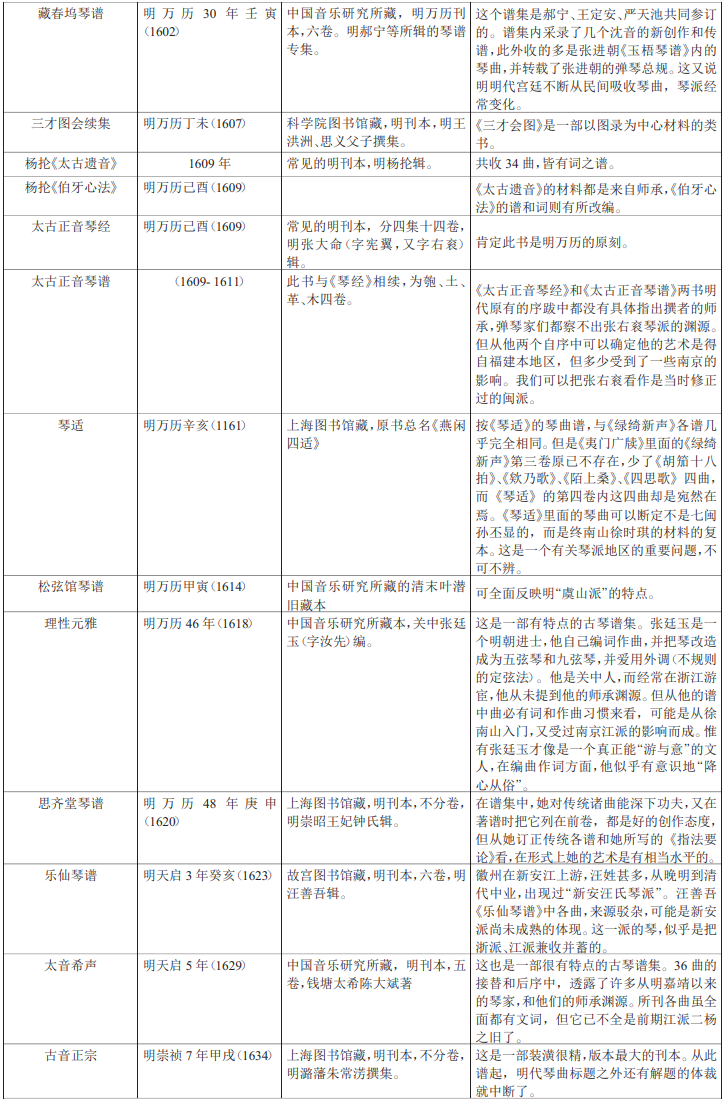

(三)明代中叶之后的琴谱琴乐发展特征明代中叶以后,从万历年间,刊行琴谱的内容、古琴音乐的发展发生了变化,从“述而不作”转向吸收民间琴曲及自己创作并将其刊刻传谱的方向。这一转变是从《藏春坞琴谱》开始的。这本琴谱集是明代万历刊本,六卷,是明代嘉靖间的宫廷太监郝宁、王定安以及宰相严讷之子——“虞山派”的创始人严天池共同参订的。他们都很尊重当时在北京教琴的琴师浙江人沈音(字太韶),谱集之内采录了几个沈音新创作和传谱的琴曲,《洞天春晓》、《溪山秋月》、《凤翔霄汉》三个大曲。《藏春坞琴谱》所著的三曲当是嫡传,尤其是《洞天春晓》、《溪山秋月》300年来流传不断,《溪山秋月》一曲竟然被讹传为《箕山秋月》,纂用了早期《遁世操》表现巢父许由的故事内容。此外,琴谱中还收录了另一宫廷张进朝所辑《玉梧琴谱》中的许多琴曲与其弹奏规范。张进朝学琴于河南民间弹琴家崔小桐。因此其撰辑的琴谱中多民间流传的琴曲。这两起事件说明,明代宫廷不断从民间吸收琴曲,琴派间经常交流变化。此后“江派”杨表正《西峰琴谱》中有许多创作,其中也有好的作品;士大夫朝廷命官张廷玉《理性元雅》中的许多作品充满着爱国思想和正义感。这种琴乐创作的风气一直延续到清初程雄《松风阁琴谱》和庄臻凤《琴学心声谐谱》中。琴乐自从明中叶之后,有了一个健康而蓬勃的发展,尤其是在琴乐创作上有较大成就,由此带动琴乐演奏上的日益完善。

第一辑琴谱内的琴曲收录来源不同和改编的曲谱共1652曲,其中四段以上的大、中型琴曲1010曲,三段以下的小曲调,引641曲。如果除去来源不同和改编过的同名曲谱是582曲。其中有76曲是别名或异名,所以实际上不同名的琴谱是457曲。查阜西经过严格的考证,认定457曲中有62曲是明代人创作的,其余395曲的绝大多数甚至全部都是渊源于六朝到宋、元的旧曲。

从第一辑的《琴曲集成》,我们可以对古琴音乐的发展方向和琴乐特点管窥一二。如果没有查阜西的毕生信念,是不会对琴乐的发展及其特点有具体而详细的了解的。

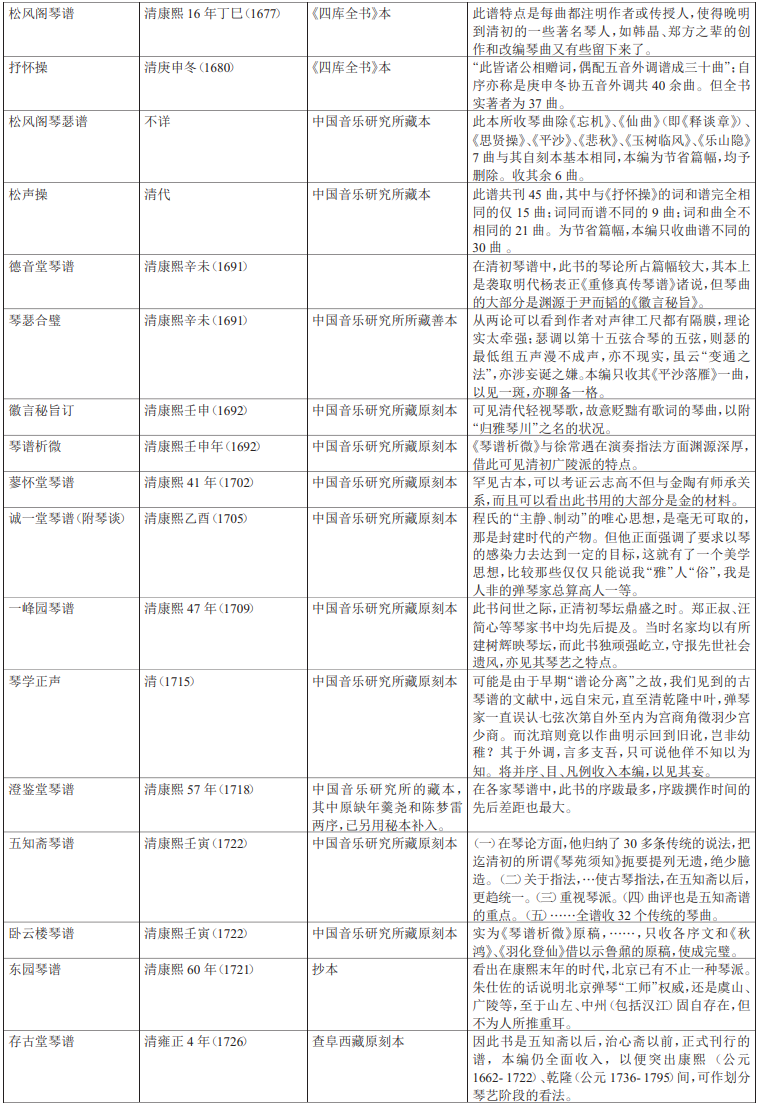

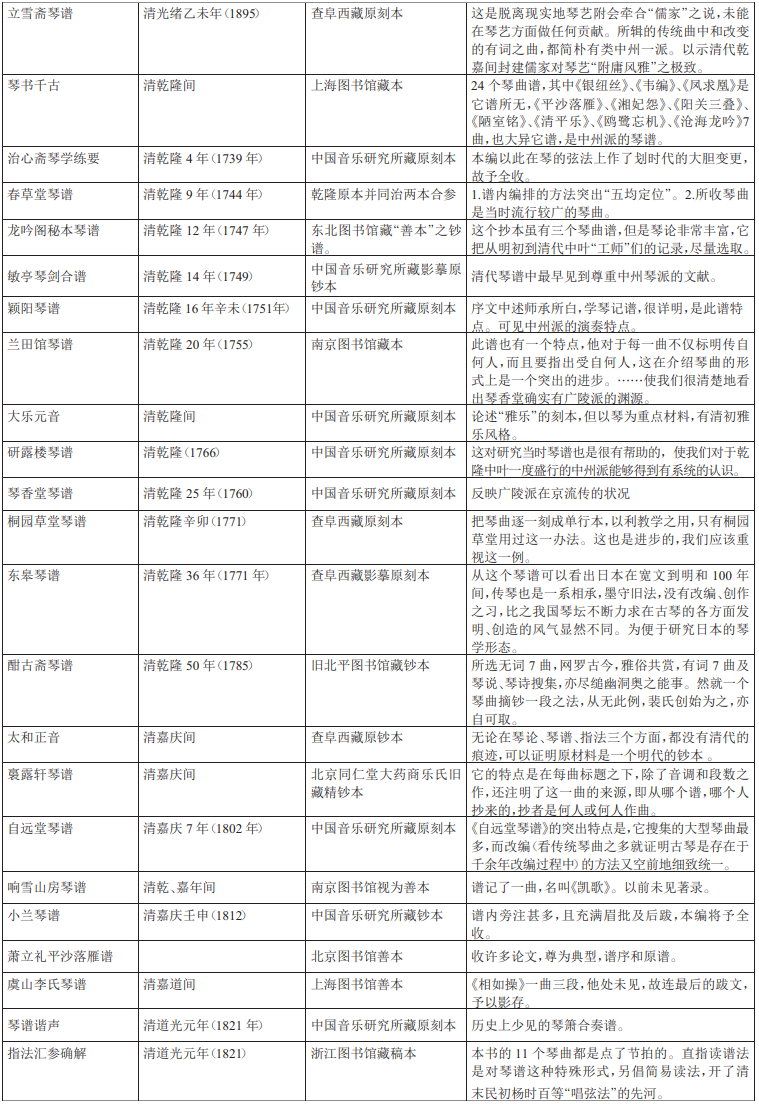

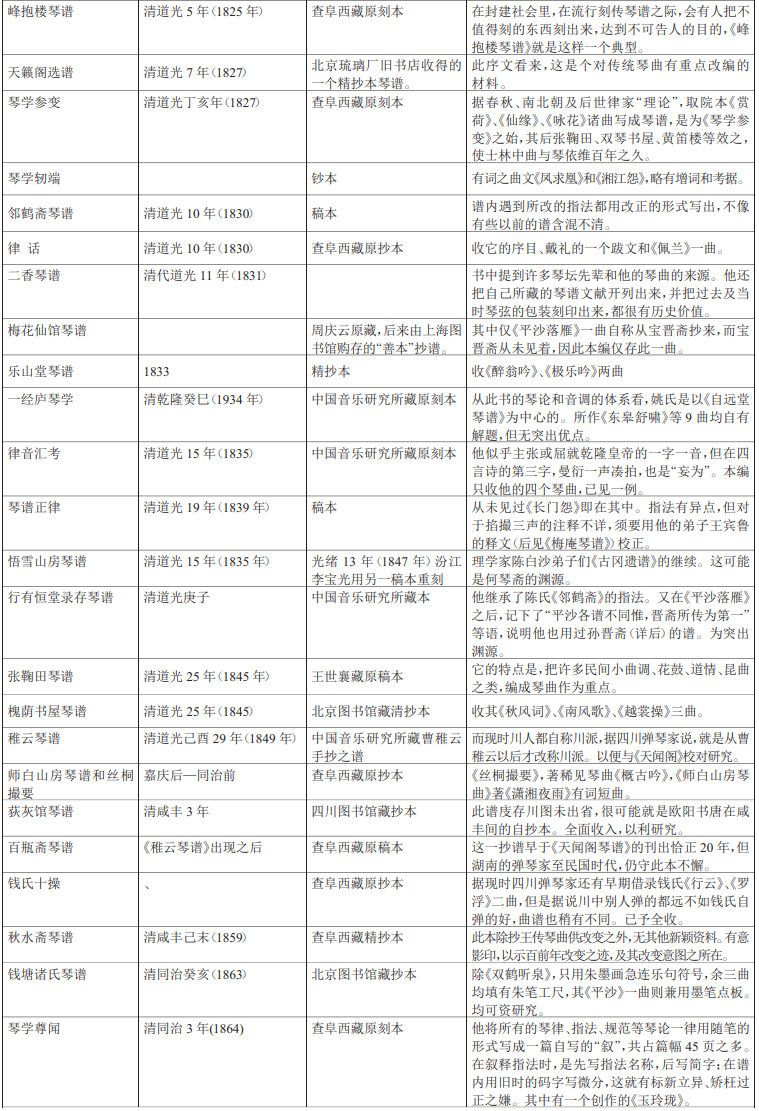

二、第二辑《琴曲集成》

第二辑的《琴曲集成》中有98种琴谱材料,收录了清初至解放前300年来的琴曲谱集,但由于琴谱集篇幅庞大,又是近代刊印的,所以对第二辑琴曲谱集有了一定的选择:1、对于琴派流传较广而且比较有代表性的谱集,才谱论俱收。2、谱集流传不广,但定调理论体系不同的,全面收其琴论。3、谱式与众不同或者有其特点的琴谱集,尽量收录其曲谱。4、用单行本传写很少见的传统琴曲,有重大改编的琴曲,创作的新曲也尽量编收。但是只要采用的琴谱中的材料,都是影印原书。以下是第二辑《琴曲集成》所收录的98种琴谱集:

1、《愧庵琴谱》清代初年精写本,天都吴士亮、采臣编集,练江徐国俊用章校订于顺治间1660年。

2、《臣卉堂琴谱》清初写本,虎林郑方删定,门人盐官蔡玉宾订讹于康熙间1663年。

3、《友声社琴谱》清初抄本,间有散佚,最后跋中有“郑方先生校订删选严谱目”无准确年代。

4、《琴学心声谐谱》清初刊本,上、下两卷,三山(金陵)庄臻凤(字蝶庵)述著于康熙间1664年。

5、《琴苑心传全编》20卷,山东阙里孔兴诱及其琴友门人于明代1636到康熙间1669历时40年编订完成。此人是孔子66世孙。

6、《响山堂琴谱指法》清初石印本,徐常遇,字二勋,撰于清初康熙元年1662年。

7、《沚亭琴谱》清初抄本。孙廷铨,山东青州人,明崇祯进士,降清,官至吏部尚书,撰于康熙1672年。

8、《大还阁琴谱》明末两种刻本,徐上瀛撰订于明崇祯1641年。

9、《和文注音琴谱》清代写本,东皋禅师(俗家名蒋兴俦,1639-1695)撰于1676年。

10、《松风阁琴谱》,清代《四库全书》中唯一的琴谱集,程雄(字云松)撰辑于1677年。

11、《抒怀操》,此谱附在坊本《松风阁琴谱》之后,程雄辑于1680年。

12、《松风阁琴瑟谱》清代刊本,实际上是《松风阁琴谱》的另一版本,宫梦仁鉴定,年代不详。

13、《松声操》,其实是程雄自刊《抒怀操》的增刊本,年代不详。

14、《德音堂琴谱》不完整的善本,郭用英校谱、刻印,吴之振鉴定于康熙1691年。

15、《琴瑟合璧》善本,康熙间沈阳范承都、昆明万和及曲阜孔历州合拟于1691年,原稿不见,此善本是道光1829年转录本。

16、《徽言秘旨订》清代刻本,此琴谱刻于尹晔《徽言秘旨》后的40年,由尹氏晚年的琴生孙洤与陈廷统、张弼等人捐资再刻。

17、《琴谱析微》清初刻本,绍兴人鲁鼐(字式和)撰辑于康熙1692年。

18、《蓼怀堂琴谱》清代刻本,广东文昌云志高于康熙间1702年所辑订。

19、《诚一堂琴谱》(附琴谈),《诚一堂琴谱》6卷,《诚一堂琴谈》2卷,清代坊本,新安程允基撰于康熙间1705年。

20、《一峰国琴谱》清代刻本,汜水禹祥年撰辑于康熙间1709年。

21、《琴学正声》,清代刊本6卷,沈琯撰于1715年。

22、《澄鉴堂琴谱》清代刻本,徐常遇的第三子徐祎(字晋戌)辑刊于1718年。

23、《五知斋琴谱》清代刻本,徐祺鉴定,会稽黄镇参订,徐祺之子徐越千校,燕山周鲁封汇纂于康熙末年1722年。

24、《卧云楼琴谱》,此谱实际是鲁鼐的《琴谱析微》,是其弟子马北辰在康熙1722年任保定知府时重新翻刻的。

25、《东园琴谱》康熙末年抄本,东园朱仕佐于1722年抄谱。

26、《存古堂琴谱》,清雍正1726年刻本,安徽休宁吴文焕辑。

27、《立雪斋琴谱》,乾隆初年婺源汪绂著,贫困守身,著述甚多,其中有《乐府外辑录琴谱》一种,清代光绪间1895年刊出,后改名《立雪斋琴谱》。

28、《琴书千古》精抄本琴谱,未署撰辑人的姓名年月,版本家断定为清乾隆间之物。

29、《冶心斋琴学练要》5卷,陕西长安人王善(字伯元)乾隆间1739年刊出。

30、《春草堂琴谱》清代刻本,多次翻刻,由杭州曹尚綗、苏璟、戴源三人共同撰订于乾隆间1744年。

31、《龙吟阁秘本琴谱》2册,清代善本抄谱,乾隆间中州派名琴家王封采辑撰材料,他的学生张楣抄于乾隆1747年。

32、《敏亭琴剑合谱》,乾隆间1749年学琴的备忘抄本,残缺很多,撰谱人不详。

33、《颖阳琴谱》清代刻本,溵川李效刻于清乾隆1751年。

34、《兰田馆琴谱》清代备忘抄本,写于乾隆间1755年,撰辑人福建安溪李光塽,官至西阳知州。

35、《大乐元音》5卷,清代刻本,撰辑人湖南黔阳人,乾隆间署太常博士。

36、《研露楼琴谱》清代刊本,王采白与崔应阶共同撰辑于乾隆间1758年。

37、《琴香堂琴谱》清代刊本,邗江国师马士骏辑于乾隆间1760年。

38、《桐园草堂琴谱》清代单行刻本,刊行人俞宗(字青萼),安徽歙县人,于乾隆间1771年。

39、《东皋琴谱》,日本铃木龙于明和36年(即乾隆间1771年)刊传了自中国蒋兴俦的传谱。

40、《酣古斋琴谱》,清代裴奉俭精抄于乾隆间1785年,5卷。

41、《太和正音》,此谱在海外澎湖岛发现明代的古谱,吕成京于嘉庆间1820年获得。

42、《裛露轩琴谱》清代精抄本,具体人和年代不详。

43、《自远堂琴谱》清代刻本,嘉庆间1802年出版,广陵吴灴(仕柏)汇集,长芦李廷散宁圃,护泽张敦仁古余,扈续乔钟吴鸥村同鉴订。

44、《响雪山房琴谱》清代善本,无确切年代、抄者姓名,只从纸墨鉴定是嘉庆时期产物。

45、《小兰琴谱》清代抄本,尧峰抄于嘉庆间1812年。

46、《萧之礼平沙落雁谱》清代抄本,履中山人萧之礼抄,年代不详。

47、《虞山李氏琴谱》清代抄本,李世则孙子李天根抄,准确年代不详。

48、《琴谱谐声》清代刻传,江西金谿周显祖撰著于道光元年1821年。

49、《指法汇参确解》清代稿本,会稽人王仲舒撰于道光元年1821年。

50、《峰抱楼琴谱》清代刻本,沈云岚辑于道光1825年。

51、《天籁阁选谱》清代抄本,蒙古人觉庵抄于道光1827年。

52、《琴学参变》清代刊本,钱一溎著于道光1827年。

53、《琴学轫端》清代备忘抄本琴谱,没有确切的撰者姓名和年代。

54、《邻鹤斋琴谱》清代稿本未刊行,但已有抄本流传,韩椁、陈幼慈撰于道光间1830年。

55、《律活》清代刻本,戴长庚的笔记,于道光年间约1831年。

56、《二香琴谱》清代刻本10卷,苏州商人蒋文勋撰刻于道光间1831年。

57、《梅花仙馆琴谱》清代抄本,残缺,韩城女士师妙,确切年代不详。

58、《乐山堂琴谱》清代精抄本,山东人陈海鼎、陈钰抄于道光间1833年。

59、《一经庐琴学》清代刊本,安徽旌德人姚配中于道光间1834年著此书。

60、《律音汇考》清代稿本,未刊出,山东诸城王雩门写于道光间1839年。

62、《悟雪山房琴谱》清代刻本,岭南黄景星辑,佛山杨锡泉付梓于光绪间1874年刊刻。

63、《行有恒堂录存琴谱》清代抄本,行有恒堂是清代宗室绵恩的别号,其子孙袭称这一堂名,精抄此谱于道光间1840年。

64、《张鞠田琴谱》清代稿本,海陵张鞠田写于道光间1845年。

65、《槐荫书屋琴谱》清代抄本,王藩抄于道光间1845年。

66、《稚云琴谱》清代抄本,曹稚云手抄于道光间1849年。

67、《师白山房琴谱和丝桐撮要》清代抄本,大概抄于嘉庆与同治间,撰者、时代不详。

68、《荻灰馆琴谱》清代抄本,大约咸丰三年以后的川派,查阜西认为可能就是欧阳书唐在咸丰间的自抄本。

69、《百瓶斋琴谱》清代抄本,四川华阳顾玉成写于太平天国之后。

70、《钱氏十操》抄本,江苏人宦游来川的钱寿占编,没有确切年代。

71、《秋水斋琴谱》清代抄本,黄伯平抄于咸丰间1859年。

72、《钱塘诸氏琴谱》备忘抄本,钱塘诸可宝校于清同治1863年。

73、《琴学尊闻》清代刊本,福建侯官郭柏心于同治间1864年刊传。

74、《琴学入门》清代刻本,上海玉清宫道人张鹤于同治间1864年刻传。

75、《青箱斋琴谱》清代稿本,5卷,王鹏高、颉青辑于约同治1866年。

76、《蕉庵琴谱》清末刊本,4卷,扬州秦淮瀚(号蕉庵)撰于同治间1868年。

77、《庆瑞琴瑟合谱》清代刊本,黑龙江庆瑞在广东做官,著这部书于同治间1870年。

78、《白菡萏香馆琴谱汇要》清代稿本,茂苑、周灿辑于同治间1871年。

79、《天闻阁琴谱》清代刊本16卷,邠州唐铭彝、叶介福、张孔山等编撰刊传。

80、《以六正五之斋琴谱》清末稿本,6卷,部分刊印,孙宝著写于光绪元年1875年。

81、《希韶阁琴谱》清末刊本,4卷,黄世芬(广西清军的幕僚)撰辑于光绪间1878年。

82、《希韶阁琴瑟合谱》清末刊本2卷,黄世芬辑传于光绪间1878年。

83、《枕经葄史山房杂抄琴谱》清末抄本,7册,此书是完整的竹纸抄本,大约在光绪间1881年,抄写人不详。

84、《双琴书屋琴谱》清末手抄本,昆明倪和宣撰辑于光绪间1898年。

85、《养性堂琴谱》清末抄本,昆明倪和宣抄于光绪间1898年。

86、《绿绮清韵》清末刊本,西安徐胪先辑刻于光绪间1884年。

87、《友石山房琴谱》清末稿本,温州马氏手辑于光绪间1887年。

88、《枯木禅琴谱》清末刊本,8卷,僧云间(自称枯木禅)编撰于光绪间1893年。

89、《鄂公祠说琴》清末写本,萧山人朱启连于光绪间1898年,家住鄂公祠,著此书。

90、《琴学初津》清末稿本,外、中、内三篇,虽未出刊,但已精抄多部,苏州吴江陈世骥(字干里)著撰。

91、《十一弦馆琴谱》清末刊本,中国甲骨文的发现者刘铁云撰辑于光绪末年1907年。

92、《桐荫山馆琴谱》清末稿本,山东诸城王心源(1842—1921)著写,此稿本在后辈中传抄。

93、《玉鹤轩琴学摘要》稿本,山东德音琴社诸城王露(被北京大学聘为导师)著写于病逝1920年前。

94、《梅庵琴谱》油印本,诸城琴人王燕卿(被聘为南京大学教授,在南京病逝于1931年),其弟子徐卓、邵森等将其稿本整理刊出。

95、《琴学管见》石印本,撰者李崇德不详,年代不详。

96、《琴学丛书》共15种古琴著作43卷,陆续刻版刊传,1911年《琴萃》4卷,1913年《琴话》4卷,1914年《琴谱》3卷,1919年《琴学随笔》2卷,《琴余漫录》2卷,1918-1922年《琴镜》、《琴镜补》,1923年《琴瑟合谱》、《琴学问答》,1925年《藏琴录》,1929年《琴瑟新谱》,1930年《琴镜续》,1913年《琴镜释疑》、《幽兰和声》、《声律通考详书》,著写者是近代琴宗杨时百,曾在1921年被聘为北京大学古琴导师。

97、《琴学易知》稿本,广东人宋颜成于1934年著写。

98、《沙堰琴编》自刻本,4册。四川成都裴铁侠(杨时百的学生)著写于1946年。

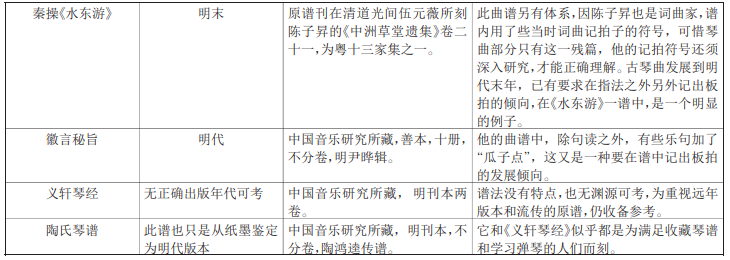

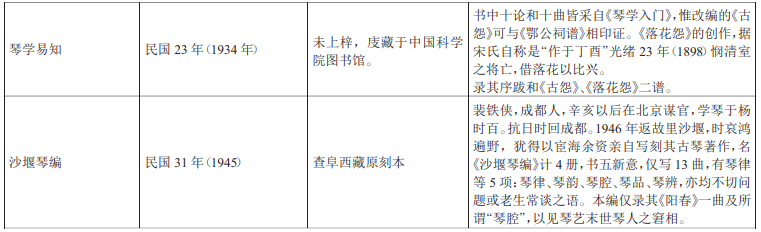

以下本文列表以说明查阜西先生对这些琴谱的认识和研究

以上是第二辑的琴谱集。查阜西先生对每一部琴谱的特点均进行了详细考证、研究,从此可以窥出自清初到解放前1946年,古琴音乐300年间发展的一些状况。笔者认为可以将其分成两个阶段:以乾隆初年,即1736年之前为分界线,琴坛鼎盛;在之后琴乐的创作、演奏等方面都逐步走向衰败。

(一)1736年之前的清代琴坛这一时期可以《存古堂琴谱》为界。此前的琴家延续着明代琴家的优良传统,从民间汲取了大量的营养来丰富自己的琴乐创作与演奏,形成自己独特的完整体系,因此也带来了琴论上的突破与成就。这一时期金陵以庄臻凤(1624—1667)的《琴学心声谐谱》为代表。

在琴乐创作上,他在自然景物的启发下创作出琴曲《梧叶舞秋风》,其曲调醇厚质朴,意境耐人寻味,在当时盛行于世,很多的琴谱都收录此曲。尤其是此曲在句尾常出现八度下行的跳跃,有如在秋意浓浓而大地寥落中的寂静。但在演奏中的上、下换音,如同风吹叶舞的景象。同时期的创作琴曲《梨云春思》也流传极广。他在演奏技术上继承了“虞山派”的演奏风格,并在其基础上有了自己的理解和发扬。他将其演奏的艺术归纳为16个字,称为“琴声十六法”,即:轻、松、脆、滑、高、洁、清、虚、幽、奇、古、淡、中、和、疾、徐。在分析16法时他结合了琴声的演奏特点,如取音干净利落,“绝无客声”(洁、清);流畅而多变(滑、奇);节奏“急而不乱,缓而不断”(疾、徐);音质“响如金石”,“轻而不浮”(脆、轻)等。这些都是他在实际演奏经验中的总结,因而论述得详细而具体。同时还具体谈到如何达到这些要求的方法,如,要想弹出“脆”声,就必须“指必甲尖,弦必悬落”,运用“腕中之力”。他的阐释具体而详细,细到每个琴“音”,大到乐句都有详细论述。他的《琴声十六法》是继承了“虞山派”师宗徐上瀛的《溪山琴况》的琴学思想,将24况精炼在自己的演奏经验和认识的基础上而著的琴学演奏的美学要求。

他对于琴乐的演奏派别,主张尊重不同的琴学流派及风格特点,反对根据自己的喜好去褒贬不同的琴派。在庄臻凤之后出现了另一优秀代表徐祺,其编纂了《五知斋琴谱》。徐祺曾访遍燕、齐、赵、魏、吴、楚、瓯越知音之士,广泛研究各家各派的传谱,积累30年,编成了《五知斋琴谱》,此谱有自己的许多优秀之处。在琴论上他归纳了止于清初的《琴苑须知》以及30多条传统的说法,绝少臆造;在指法上,通过对历年来在琴用指法上的源流的分析,辩证明代以来指法向背顺逆的纷争和矫揉造作的通病,此后,琴用指法趋于统一。此谱集开创记谱和曲评的先河,在每一个琴曲的标题之下,除了传统注明此曲的音调、弦法、段数以外,还注明这一曲的派别,如熟派、蜀派、吴派、金陵派等。即便有某一琴曲不能纳入何派,也会在曲谱下注明传自何人或如何“参考”,这在琴乐记谱的历史上是首创先例的。为了弹琴之人更好地把握传统的琴曲,在曲前、曲后,甚至在琴曲分段之处,都或长或短地加以评注,甚至于在谱的旁边也随处注明有关抒情和节奏的轻、重、紧、慢、紧、急、连、徐的种种说明和符号。整个琴谱集的内容和思想是建立在强调对传统琴曲和传统琴派的继承上。也是从这一时期之后,弹琴家不讲创作,只追求传统,在琴论上很少有价值的论述。以《存古堂琴谱》为例,此谱刻于雍正年间1726年,无论在琴曲方面、琴论上都不著特点,琴曲都是通行的传统原曲,在音调和段数上还保持着康熙末年的诸谱,没有丝毫改变。

(二)琴学的衰败(1736—1949)

清初不断兴起文字狱,至雍正朝对文人之士的镇压愈益严厉,学者为避免文字之祸而不敢多谈政治,考据经义之汉学正好适应了学者避世治学的需要。汉学在这种社会政治背景下得到了发展回归,儒家的经典变成了一大批学者致力于“复兴古学(经)”的方向,到了乾隆时期臻于极盛,这直接影响了古琴音乐的思想。

这时的琴家都是以琴声和平中正自诩,以儒术讲求博而返约,将自己归为儒家行列,用儒家的哲学观点来附会琴乐演奏美学与琴调理论,用自己的理解去乱定均调,歪曲了朱熹、蔡元定、徐理的琴调理论,创造一套让人费解而不存在的琴调体系。以王元伯《治心斋琴学练要》(1739年)为例,此人以“儒家”自负,他一改传统琴谱在曲的标题下注明曲的音、调、弦法的习惯,在每一琴曲前提出此曲的“均调”,企图将历来琴曲混称的某音某调或某律的现象,一律统一于根据十二律演成的“均调”,将经、史、子、书中孟子“不以六律不能正五音”,管仲的“三分四开”,司马迁十二律演数及“黄钟为万事之本”,又结合南宋朱熹、崔遵度琴理,张炎的《词源》诸说,自己创立了一套脱离十二律的体系。后来的一些琴家与琴论也追随其后,从此出现了“一弦之宫”、“三弦主宫”互相歧义的模糊说法,使之后的琴坛在琴学的弦法上开始出现了支离混乱的现象,如翻刻了多次且流传很广的《春草堂琴谱》。又《自远堂琴谱》也将乾隆所编的《律吕正义》搬进自己的琴论,在每个曲谱之前标出“五声数论琴”的“调”和“主体为用辨”的“音”。这种均调之间的关系和概念的问题自此在琴乐上一直没有解决,在过去的百多年中这一理论对琴乐产生了很大的影响,其后的琴家都怕谈音律,回避琴乐上所涉及的一切关于“均、调、音、弦法”等一系列问题。

查阜西在编印《琴曲集成》的同时,另外编纂了一部涉及两个方面内容的补充材料,一是关于历史上琴调源流论述的琴论辑要《琴调辨》;另一是因为《集成》是根据原来刻本或手写稿本影印,其中的衍、脱、讹的现象在所难免,针对这些错误,撰写了涉及历代指法谱字的论述辑要《存见古琴指法谱字辑览》,以使人们在阅读琴谱时,遇有可疑之处,不能够理解其曲谱旁的指法谱字,即刻在以上的琴论中查找。查阜西将这两个内容的琴论述要附在了第二辑《琴曲集成》之后。

通过以上的论述能够看出,《琴曲集成》的编撰实是对中国古代古琴音乐发展的一次系统性梳理,其谱本来源不仅有来自各地图书馆的珍藏善本,而且还有查阜西自己长年通过各种渠道收集、购买的抄本、稿本、刻本等等。正因为有如此丰富的琴谱谱本,《琴曲集成》才能够得以顺利编辑。可以说,这部巨著恰恰是查阜西先生青年时期“抗志遗谱,搜集诸家”整理古代音乐文献和古琴乐谱信念的集中成果。同时,《琴曲集成》中的每部琴谱无论是从版本到内容的选定,还是从琴派到琴乐的考证,无不渗透出查阜西先生在古琴资料整理、琴学领域的成就。直至今日《琴曲集成》全部出版,真正实现了查阜西“自念当集诸家琴说,参与新知,辑为琴谱,以图振蔽起废”(查阜西1995:2)的百年愿望。

参考文献:

[1]查阜西.查阜西琴学文萃[M].黄旭东,伊鸿书,程源敏,查克承.杭州:中国美术学院出版社,1995.

来源;中国音乐(季刊)2011年第1期