编者按:

宋代陈旸对琴曲《广陵散》曾有很高评价,并以《诗经》相比拟。王世襄先生通过辨析历史文献,认为《广陵散》是流行在广陵一带的民间乐曲,嵇康并非作者,也未在其死后失传。《广陵散》的故事内容有“聂政为严仲子报仇刺韩相”与“聂政为父报仇刺韩王”两种说法。王先生认为判断古代艺术作品的内容,主要在寻找其所根据的题材,至于题材内容是否与史实完全符合却是次要的事。所以,作者从《琴操》的来源、《广陵散》的标题与为严仲子报仇的决心等三方面分析,提出还是用聂政刺韩王的故事解释《广陵散》较为合理。

《广陵散》是我国著名古曲之一,在古琴曲中占有极重要的地位。远在一千七百年前,《广陵散》已出现了杰出的演奏者嵇康(223—262年)。我国第一部音乐百科全书作者,宋代的陈旸,曾拿它与《诗经》相比拟,并说是“曲之师长”[2]。历史文献中关于《广陵散》的记载特别多,远远超过了一般的琴曲。全曲长达四十五段,曲体结构庞大,旋律丰富,技巧也比较复杂,曲调激昂慷概,有它独具的风格,这都是使它特别著名的原因。

以下试分四节来说明此曲。

一、关于《广陵散》一些错误说法的辨正

古来关于《广陵散》的记裁虽多,但不尽可信。前人曾做过一番考证工夫,对错误的说法加以辨正澄清。在介绍此曲之前,有必要作简略的综述。

关于《广陵散》的错误说法,可以归纳成为下列三点:(1)嵇康是《广陵散》的作者。(2)嵇康死后《广陵散》便失传了。(3)《广陵散》的命名由来是因为三国曹魏的时候,司马懿父子蓄谋夺取天下,而魏国的大臣都在广陵遭到他们的杀害。魏国散败于广陵,故名《广陵散》。

历史文献证明上面的说法是不能成立的。《广陵散》早在嵇康之前已经流行;它不仅是一首琴曲,并且被吸收成为笙的曲调[3]。嵇康自己所作的《琴赋》,以赞许的口气推荐此曲,更说明不可能是他本人的作品。嵇康死后,此曲并未失传,几乎每一朝代都有会弹《广陵散》的人,而且发展成为合奏曲[4]。至于将《广陵散》的命名附会到魏国政权在广陵地方散败的事上去,不但地名与史实不符,“散”字的解释也显然是错误的。“散”是乐曲的一种名称,“广陵散”等于“广陵曲”,与散败的意思根本无关。嵇康《琴赋》提到《广陵散》是和《东武》《太山》等曲并列的。左思《齐都赋》的注释:“《东武》《太山》皆齐之土风弦歌讴吟之曲名也。”[5]古代许多乐曲溯源于民间本是事实,某一地区流行的曲调即以某地为名也是很自然的事,所以《广陵散》就是在广陵一带流行的民间乐曲才是合情近理的说法。

上述各点,有的在古代笔记如《卢氏杂说》《春渚纪闻》等书中早有论及。近代的杨宗稷、戴明扬两位先生有更详细的论证。

二、《广陵散》的故事内容

《广陵散》每段都有标题,从标题来看,知道此曲描写的是战国时(公元前4世纪)聂政复仇行刺的故事。关于这个故事有两个不同的说法。它们的内容是这样的:

1、聂政为严仲子报仇刺韩相——韩国的大臣严仲子与韩国宰相侠累[6]有仇,为了要找人替他行刺,就结交聂政,卑躬折节地用财物去收买他。聂政竟不惜牺牲自己杀了韩相。韩国因不知刺客是谁,暴尸悬赏。聂政的姊姊不肯使弟弟声名埋没,前来认尸,并自杀在聂政的身旁。这个记载见《战国策》及《史记》两书,但彼此也有一些出入,如《史记》只说聂政刺死了韩相,而《战国策》则说聂政刺死韩相之外,兼中韩王。

2、聂政为父报仇刺韩王——聂政的父亲为韩王炼剑,误了期限,惨遭韩王杀害。聂政为报父仇,历尽艰苦,入山学琴,十年工夫,学成绝技。韩王听说国内出现了卓越的琴家,召他入宫演奏,但不知他就是要为父报仇的聂政。正在听琴之际,聂政从琴中抽出刀来,刺杀了韩王。聂政怕连累他的母亲,自毁容貌而死。韩国不知谁刺死了国王,千金悬赏,求刺客姓名。聂政的母亲为使儿子扬名前去认尸,并死在聂政的身旁。这个故事见汉蔡邕著的《琴操》,即所谓《聂政刺韩王曲》。修建时代约与蔡邕同时的武梁祠石室,也曾取这个故事作为石室画象的题材,并在人物之旁标明了“聂政”“韩王”等字样(图1)。

图1:汉武梁祠石室画像聂政刺韩王

这两种说法究竟哪一个对呢?宋代的楼钥、张崇,元代的耶律楚材都引用刺韩相侠累的故事,近代的杨宗稷则肯定《广陵散》就是《聂政刺韩王曲》,而戴明扬又认为是聂政刺韩相。就是一直到现在,大家讲到这一曲,也还不能得到统一的看法[7]。

一般地说来,《战国策》和《史记》一向被人视为是正史,写作态度严肃,史实“信而有征”。《琴操》则因其中许多说法,与经史不尽符合,故对它发生怀疑,认为不可信。不过我们今天要解释分析一件古代的艺术作品,主要在寻找它原来所根据的题材内容;至于这题材内容是否与史实完全符合却是次要的事。因此,用来解释《广陵散》,从琴曲的文献来看,还是用聂政刺韩王的故事为比较合理。理由有以下几点:

首先就《琴操》一书的来源来说,有人因它不见《隋书》《唐书》的《艺文志》著录而认为有伪托的嫌疑。但它早在唐代已经李善引来注解《文选》。对考证相当审慎的阮元也认为它不是后世所能拟托的[8]。尤其有力的证据是汉武梁祠石室中有聂政刺韩王的石刻画像,说明在当时民间确实流传着这样一个音乐故事。武梁祠的时代是从来没有人怀疑过的,因而也证明了《琴操》的记载是确实有据的。宋郑樵《通志•乐略》说得有理:“《琴操》所言者,何尝有其事?琴之始也,有声无辞。但善音之人,欲写其幽怀隐思,故取古人悲忧不遇之事而以命操。或有其人而无其事,或有其事又非其人;或得古人之影响又从而滋蔓之。”民间的传说本是会与历史记载有一些出入的。《琴操》中所说的也确有不能令人相信的部分,如说成《聂政刺韩王曲》就是聂政所作,又说“聂政弹琴阙下,马牛止听”等等。但这些艺术的夸大与加工,正好说明蔡邕忠实地记录了当时所流传的琴曲故事。换言之,如果《琴操》只呆板地重复历史的记载,完全找不到故事性的创造与想象,那么恰好可以反过来证明它是对琴曲传说不忠实的一部书了。现在既然知道在嵇康之前,远在汉代(这时可能与《广陵散》的创始年代相去不远),琴曲中关于聂政行刺的故事是为父报仇刺韩王,那么后人有什么理由能硬将它改为聂政被人收买去刺韩相呢?

其次从《广陵散》的标题来看,楼钥、张崇、耶律楚材等所讲到的谱本有《取韩相》《别姊》等名称,与聂政刺韩相的故事相合。但《神奇秘谱》本的《广陵散》则此两段标题作“取韩”及“烈妇”,显然指的是聂政刺韩王的故事。查《广陵散》中《正声》一章的十八个分段标题,每个都是两个字,为什么单单到“《取韩相》”,出现了一个三个字的标题[9]?如果全曲所描写的果系聂政刺韩相的故事,那么难道用“取相”两个字不能概括吗,又何必一定要三个字 的“取韩相”呢?这正可以说明《广陵散》的故事原为聂政刺韩王,此段也原名《取韩》,而后来因将刺韩王的故事改为刺韩相,又为了使标题与故事符合,才在 “取韩”之后加了一个“相”字。又《广陵散》中有《亡身》《辞乡》等标题,只有用《琴操》的故事——聂政离家,逃亡入山学琴,才能讲得通,而这些情节在《战国策》及《史记》中是没有的。 因而从标题来看,《广陵散》的故事内容是聂政刺韩王而非刺韩相[10]。

最后从情理来分析严仲子的假仁假义,小恩小惠,不可能使聂政有坚强的行刺决心。按《战国策》《史记》所载,聂政与严仲子本素昧平生,聂政岂肯为报严仲子的私仇而去刺杀侠累。这与豫让为报智伯而谋刺赵襄子,荆轲为报田光而刺秦王情形都不相同[11]。倘若聂政果如《战国策》《史记》所说,被权贵收买了而去为他效死,实际上是愚蠢的。《琴操》中所叙述的聂政,他父亲惨遭杀害,与暴君结下不共戴天之仇,那就自然会使他长期地处心积虑和最后以伟大的自我牺牲来达到复仇的目的。所以聂政刺韩王这一个富有阶级反抗性的行动,很可能是被封建统治者有意识地歪曲成被人收买刺杀韩相。何况《战国策》与《史记》两书也不尽符合。《战国策》称“韩傀走而抱列哀侯,聂政刺之,兼中列哀侯”,他不仅刺死了韩相,也刺死了韩王。所以不论从情理来分析, 或从史料来看,都不能肯定聂政刺韩王一事是纯属虚构的。

根据上述的三点理由,我们可以说:如果聂政刺韩王是被统治者歪曲成了刺韩相,我们固应当为他力争;即使历史事实确是聂政为严仲子刺韩相,但用来解释琴曲,为了使它不脱离原来的故事,为了使曲调的内容和情感与题材相吻合,我们仍应当采用聂政为父报仇刺韩王的说法。

三、《广陵散》的传谱及其时代

根据现有的材料,关于《广陵散》的传谱及其时代得出以下两点推断:

1、《广陵散》是经过多次的丰富发展,由短而长的。

《广陵散》与其他为人民所爱好的文学艺术作品一样,在历史上是有它的积累和发展过程的,唐代张老根据李良辅(约8世纪初叶时人)所传的《广陵散》写成的谱,只有二十三拍(即段),等传吕渭(734-800年)便增为三十六拍[1]。宋景祐时(约1035年)的《琴书》叙述了四十一拍的《广陵散》[2]。朱权《神奇秘谱》引《琴书》(可能与上书是同一部书)讲到袁孝尼窃听嵇康弹《广陵散》,得三十三拍,又续成八拍,共四十一拍。此外尚有序引,总数在四十一拍以上。我们虽不相信袁孝尼窃听学琴的传说,但后人增续了《广陵散》的后部,却假托袁孝尼之名是完全可能的。南宋时的楼钥,幼年从卢子嘉学的《广陵散》是四十四段的谱,后来与三十六拍的《石函谱》对比之后,他也认为《后序》八拍是后人所续的[3]。元代耶律楚材所弹的《广陵散》也是四十四拍。朱权《神奇秘谱》所刊印的《广陵散》则为四十五段。

尽管广陵散谱古代可能不止一部,所以上述的情况未必是从一个谱本增扩而成的。但总的发展规律,段数由少而多,曲调由短而长是可以肯定的。至迟在宋代广陵散已发展到四十四段或四十五段的规模了(说详后)。

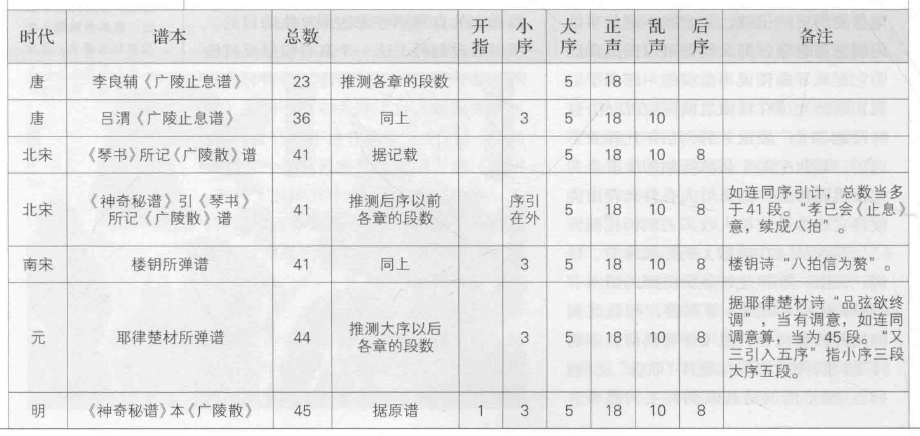

有一点值得注意的是,历史记载中的各谱的段数的数字,恰好都是曲中某些乐章的段数数字的总和。因此也就有可能推测《广陵散》先有的是哪些部分,逐次增续的是哪些部分。为了阅读的便利,列表于下(表一):

从表一可以推测出在唐时所流传的《广陵止息谱》应是现在曲子的中部,即《大序》《正声》两个乐章,随后便增续了《小序》和《乱声》,后来又加上了《后序》。至于《开指》,实等于慢商调的调意[4]。《神奇秘谱》本的段数连同《开指》一起算,故为四十五段,但这不等于说这一段是迟到明代才有的。耶律楚材诗描写《广陵散》从“品弦欲终调”开始,说明他所弹的谱本已有调意,但没有算入全曲段数之内,故为四十四段。南宋陈元靓纂辑的《事林广记》收有《开指黄莺吟》及《宫调》《商调》《角调》《徵调》《羽调》五音调共六曲,可见宋代早就有了调意。即使在更早的时期,《广陵散》尚未发展到有《小序》及《后序》的时候,那时调意已经存在,也是很可能的。根据这点来推测楼钥所弹的《广陵散》,可能曲前也有《调意》或《开指》,所以我上边说至迟在宋代,《广陵散》已发展到四十四段或四十五段的规模。

再从音乐来看,与上面的推测也是符合的。据管平湖先生从发掘弹奏所得到的理解,认为《神奇秘谱》本的《广陵散》,从《大序》第一段《井里》起,乐句的气势很像一曲的开始,假如说这一曲当初曾从这里起头,是不足诧异的。以乐曲的结尾来说,《正声》的终了和《乱声》的终了,也都有结束的意趣。《后序》八段的曲情,据管先生的体会,很像是在聂政刺韩王的故事全部描述终了之后,以第三者的口气来感叹这件可泣可歌的正义英勇的事迹。戴明扬先生也曾指出《后序》中的标题如《意绝》《悲志》《叹息》《长吁》《伤感》《恨愤》《亡计》等不免“淆然杂陈”。这可能正是因为《后序》是最后续增的部分,标题已被以前的各段用尽,很难再行命名,所以词义重复,不免有“叠床架屋”之嫌了。

2、现存的三个《广陵散》谱以《神奇秘谱》本为最早,根据初步的推断,此谱当是北宋或更早的传谱。

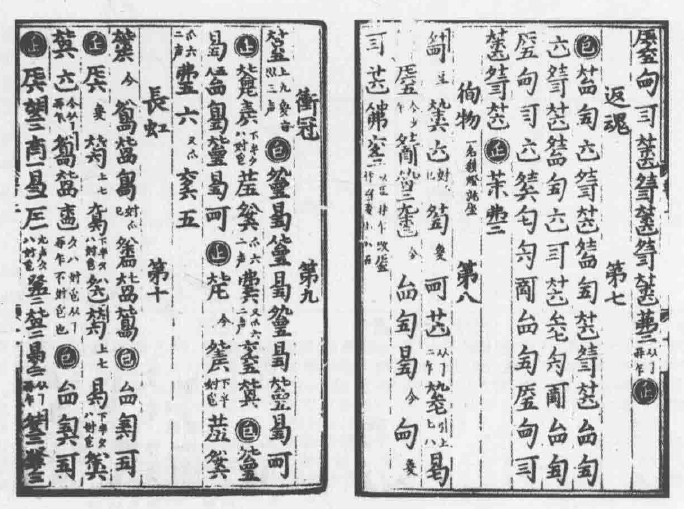

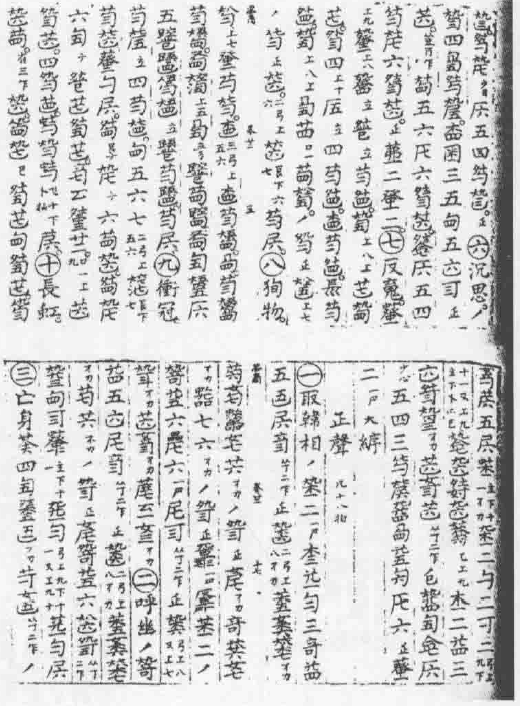

截至目前,我们已经发现了七种琴书中有《广陵散》谱,共三个不同的谱本[5];计:《神奇秘谱》本(图2)[6]及汪芝《西麓堂琴统》所收的两谱(以下简称《西麓甲谱》和《西麓乙谱》)(图3、4)[7]。下面企图排列各谱时代的前后,并试寻找它们与古谱的关系。

图2:广陵散琴谱(《神气秘谱》本)

图3、4:广陵散琴谱(《西麓堂琴统》乙谱)

为了便于比较古代及现存各谱的段数及标题,画出了下面的表格(表二)。

从表二我们可以看出楼钥从卢子嘉学的谱,耶律楚材弹的谱,都是四十四段,同时它们都有《取韩相》《别姊》等标题,与《神奇秘谱》本的《取韩》《烈妇》不同。张崇与楼钥约同时, 他所序的谱,段数多少,我们虽不知道, 但他却提到有《取韩相》《别姊》《报义》等标题;从耶律楚材诗序的语气来看,也不像是另一个不同的传谱。因此它们应当是同一个谱本。

拿上述谱本的特点与现存的《西麓乙谱》比较,它们是符合的。因此楼钥、耶律楚材所弹的谱,应即是《西麓乙谱》的前身。由宋至明,在流传之际,某些地方,它可能经人作了一些修改。

我们试再从音乐来比较,《西麓乙谱》与楼钥、耶律楚材所弹的谱,也有相似之处。楼钥曾说:“此曲多泼攦声,盖他曲所无者。《二序》《正声》《乱声》或以此始,皆以此终。《小序》为一曲权舆,声乃发于五、六弦间,疑若不称。……”楼钥所谓的“泼据”,就是古琴指法的“拨剌”[8]。我们查一下《西麓乙谱》的《小序》,确是以大指按九徽涓五、六弦开始。此后《大序》是以拨剌始,也以拨剌终。至于《神奇秘谱》本则结尾之处多用拂滚。拂滚的音乐效果虽与拨剌颇相似,但在指法上究竟是有区别的。至于《西麓甲谱》,《小序》根本不从五、六弦开始,而是从五弦开始的。又如耶律楚材诗:“品弦欲终调,六弦一时划,初讶似破竹,不止如裂帛。”所谓“品弦欲终调”是弹调意《慢商品》将要终了的时候。《西麓乙谱》曲前的调意《慢商品》,在快要终了之际有“度七弦至一弦如一声”的指法,恰好与耶律楚材所说的吻合,这一指法是《神奇秘谱》本的《开指》和《西麓甲谱》的《慢商意》所没有的。

现在的问题是既然楼钥、耶律楚材等人所弹的谱应即是《西麓乙谱》的前身,那么到明初才被《神奇秘谱》收入的《广陵散》谱是不是要晚于《西麓乙谱》呢?经各方面的考查比较却不是这样的。

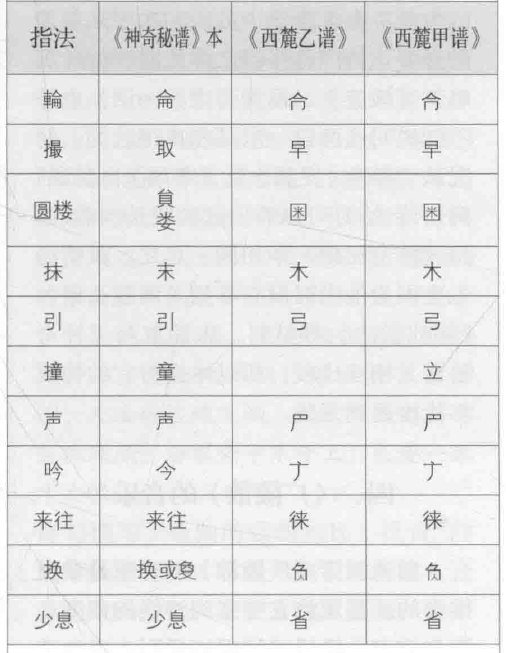

以三个谱本的指法技巧来说,《神奇秘谱》本的右手指法如“摘”“打”“涓”等用得最多,并且要求迅快的动作。其次是《西麓乙谱》。至《西麓甲谱》则右手的“摘”“打”等已很少用,但左手的技巧如“飞吟”“大揉”“撞揉”“退吟”“细吟”等都已具备,接近明代着重左手技巧的弹法。又如“龊”是唐卷子本《幽兰》谱常用的指法,弹法是名指打,食指挑,两声略分先后[9]。后来因此法难弹,并且效果接近两声齐响的“撮”,所以便经改为用“撮”(减字作“早”)。南宋《事林广记》(据元至元六年[1340年]刊本)中的《五音调》,商调结尾作“尤文足一六”,徵调结尾作“文足二四”,羽调结尾作“尤文足二七”;但角调结尾作“尤文早四二”。同一指法,或作“足”,或作“早”,说明在宋元之间正是由“足”改用“早”的时候。“龊”在《神奇秘谱》本的《广陵散》中也很常用(减字作“足”),但到《西麓乙谱》除“齐龊”(减字作“图片”)外,便一律改作“撮”(“早”)了。证以嘉靖十八年(1539年)刊刻的《风宣玄品》,其中的《广陵散》谱虽完全根据《神奇秘谱》,而所有的“龊”(“足”)都经改作“撮”(“早”),正可以说明《神奇秘谱》本的《广陵散》要早于《西麓乙谱》。至于《西麓甲谱》就连“齐龊”(“图片”)也都绝迹了。

古琴谱的记谱法,自唐代以后,越发展越趋向简化。从这一点来看,也是《神奇秘谱》本较繁,《西麓乙谱》及《甲谱》较简。具体的例子如表三。

根据管平湖先生比较三谱按弹的结果,不论从乐曲结构、乐句旋律说,还是指法技巧来说,都以《神奇秘谱》本为最古,表达能力也最强,其次是《西麓乙谱》,曲调及风格与《神奇秘谱》本颇有相似之处。《西麓甲谱》除有些段落能听出是《广陵散》外,仿佛是另外一个曲调,无疑是最晚的一个谱本。

三谱经比较后,时代前后的关系既如上述,那么它们究竟是什么时候的谱本呢?由于我们尚未找到宋代或元代的刻本或写本琴谱,缺乏对比的具体材料,目前只能作一个初步的推断——《神奇秘谱》本当是北宋或更早的传谱,《西麓乙谱》接近南宋或元初的谱本,而《西麓甲谱》则经明代人作了较多的整理和修改。

我们如果拿唐卷子本《幽兰》谱与《神奇秘谱》本对比的话,可以发现它还保存了一些文字谱的痕迹。例如《烈妇》一段中的双行注“前后旨泛足一三”与《幽兰》的“前后龊宫徵”句法很相似。又如《神奇秘谱》本中的几个双行注:

卩上九却下十一又上九却下十一又下图片出旨已(《止息》一)

上九今却下十一又上九再下十一又下卜已(《止息》二)

引上九却下十一再上九(《发怒》)非常接近《陈拙指法》中所举的谱例:

占上八卬下九却上八复下九弓上八

主下九弓上八却下九复上八再下九

陈拙是唐末时候人(约900年)[10],所以恰好能将《神奇秘谱》谱式的上限推到唐朝的末年。

如果我们取宋代的琴谱姜白石《古怨》、《事林广记》的《开指黄莺吟》及《五音调》与《神奇秘谱》本来对比,可惜《古怨》及《黄莺吟》都是有词的小曲,在旋律及右手技巧上无法与高度发展的器乐曲《广陵散》相比;《五音调》各曲,曲调也嫌过于简单。如以记谱法来比,除了《古怨》的第一弦写作“大”外,其他方面看不出较早的痕迹。第一弦写作“大”,极容易与大指的“大”及六弦的“六”相混,因而用“大”来代表一弦,即使曾有人采用,也未必成为通用的符号。如宋政和时(约1110 年)的成玉磵释“佳已”指法称:“中指推出大弦向外起谓之推起,如‘图片引下外佳已’是也。”[11]他并没有将“图片”写作“图片”。因而单凭这一点来推断《古怨》谱式比《神奇秘谱》本《广陵散》早是不足为据的。相反的《神奇秘谱》本所用的“吟”(“今”)和“抹”(“末”),在《古怨》及《五音调》等谱中却作“图片”作“木”,反而要简单一些,进化一些。

《神奇秘谱》本的《广陵散》既晚于唐写本《幽兰》谱,而又早于南宋的古琴谱式,所以我们推断它是北宋或更早的传谱。

《广陵散》是《神奇秘谱》上卷《太古神品》十六曲之一。这十六曲都是朱权所谓“太古之操”,是早期的曲子。他在《广陵散谱序》中曾说:“今予所取者隋宫中所收之谱。隋亡而入于唐。唐亡流落于民间者有年,至宋高宗建炎间复入于御府,仅九[12]百三十七年矣。”说明此谱来源早,并且是“流传有序”的。当然此谱虽自南宋御府流出、但并不等于曾经南宋时人改变了它的谱式。戴明扬先生根据《神奇秘谱》本《广陵散》无《契声》,又无《取韩相》《别姊》《报义》等标题,各段的次序与耶律楚材的诗不合,且《沉思》《峻迹》两段相隔太远,因而断定《神奇秘谱》本的构成年代“在元代无疑”(附录11)。现在有了《西麓乙谱》,其中有《契声》《取韩相》《别姊》《报义》等标题,次序与楼钥诗《后跋》相符[13],但谱式及乐曲风格却比《神奇秘谱》本晚。耶律楚材的诗为了描绘的方便,本无按谱中各段的次序来叙述的必要。诗序称张器之弹此曲“每至《沉思》《峻迹》二篇缓弹之”一语,也并不能说明这两段一定是相离很远的。何况从“将弹《发怒》篇,《寒风》自瑟瑟”两句诗,恰好可以看出这两段是挨着的,与《神奇秘谱》本相同。总之,戴明扬先生因为他当时没有看到《西麓乙谱》《陈拙指法》等材料,未能取与《神奇秘谱》相互比较,所以才会将它的构成年代推迟到元代。

四、《广陵散》的音乐

前人对于《广陵散》的音乐是非常推崇的,甚至将它夸张到神怪的程度。许多笔记小说活灵活现地描写古鬼幽魂教嵇康弹琴的故事,宋代卓越的画家还曾将这故事写入画图。这无非是想借此来渲染衬托《广陵散》一曲的奥妙,除非嵇康是向鬼神学来的以外,人间世上是不会有人能教他的。就是嵇康死后,此曲便失传的谬误传说,也是由于对这首名曲的憧憬,对嵇康遭遇的同情才会播传开来的。当然,历史上也有人否定过《广陵散》。但是他们或是站在统治阶级的立场,说宫、商同音为“臣凌君之象”;或是说《广陵散》激昂慷慨,有失古琴的中正和平之旨[14]。这些评论不仅不足以贬低《广陵散》的音乐价值, 相反地,足以证明此曲具有特殊的内容和风格。

古代对《广陵散》特别爱好并且深有体会的琴家们曾写下了细致而生动的描绘文字,值得举出的有以下各段:

北宋《琴书・止息序》称:

其怨恨凄感,即如幽冥鬼神之声,邕邕容容,言语清泠。及其怫郁慨慷,又亦隐隐轰轰,风雨亭亭,纷披灿烂,戈矛纵横。粗略言之,不能尽其美也。

说这个曲子表达幽怨的地方,曲调是非常凄清轻脆的,而激昂慷慨的地方,又有雷霆风雨,戈矛杀伐的气势。音乐的优美,不是简单的几句话所能说得完的。

曾弹《广陵散》五十年并“激烈至流涕”的楼钥,认为韩愈《听颖师弹琴诗》,“前十句形容曲尽,必为《广陵散》而作,他曲不足以当此”。颖师所弹之曲是否为《广陵散》固已不可考,但我们借用这几句来作为楼钥对《广陵散》的体会,想他是不会反对的。这诗是:

昵昵儿女语,恩怨相尔汝。划然变轩昂,勇士赴战场!浮云柳絮无根蒂,天地阔远随飞扬。喧啾百鸟鸣,忽见孤凤凰,跻攀分寸不可上,失势一落千丈强。

诗句描写了乐曲的强弱对比;泛音[15]的旋律轻清自然,有漫无拘束的情趣;音节的突然变化,又使人瞠然莫测。

耶律楚材在他的长诗中描写《广陵散》的一节是:

古谱成巨轴,无虑声千百,大意分五节,四十有四拍。品弦终欲调,六弦一时划,初讶似破竹,不止如裂帛。《忘身》志慷慨,《别姊》情惨戚,《冲冠》气何壮?《投剑》声如掷。《呼幽》达穹苍,《长虹》如玉立,将弹《发怒》篇,《寒风》自瑟瑟。琼珠落玉器,雹坠渔人笠,别鹤唳苍松,哀猿啼怪柏。数声如怨诉,寒泉古涧涩,几折变轩昂,奔流禹门急。大弦忽一“捻”,应弦如破的,云烟速变灭,风雷恣呼吸。数作“拨剌”声,指边轰霹雳,一鼓息万动,再弄鬼神泣。

可见他对《广陵散》曲调的丰富变化,幽怨凄清与激昂慷慨的两种情调的对比是备加赞叹的。

以现在所听到管平湖先生根据《神奇秘谱》本弹奏的《广陵散》来说,与以上所录引的几段描写文字,基本上是符合的。曲中许多用泛音弹的部分,音韵轻脆幽清,所谓“言语清泠”“浮云柳絮无根蒂”“琼珠落玉器”可能就是这些地方。例如第二十二段《烈妇》中的几句:

另一方面,气势雄伟的部分如《长虹》(第十九段),左手在琴的中下两部按弦,右手多次作“拨拂滚”的动作,确实有激昂慷慨之势:

《广陵散》的定弦法是一、二两弦同音高,这两弦同时打拨,加重了主音的音量,如第二十五段《含光》中的:

七徽以上连续快速度的勾剔,使气氛非常紧张,如第三十段《归政》中的:

用这些手法所造成的效果,也真仿佛有戈矛杀伐的声音。

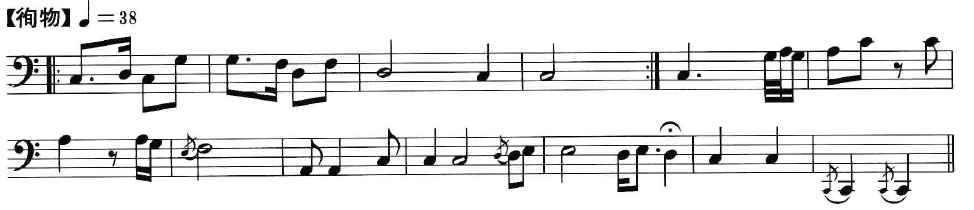

有些段落在曲情表达方面前人虽未提到,但我们是很容易理解的。如《徇物》(第十七段,又名《移灯就坐》)的沉郁悲愤,象征复仇者的内心活动,下了誓死不还的决心:

以下《冲冠》《长虹》一泻而下,写出正气磅礴怒不可遏的气概,又如《后序》中的《长吁》(第四十二段),似以第三者的口气对聂政为父报仇的正义斗争发出同情的感叹。

以上只是根据初步的体会举出一些片段的例子。当然,像《广陵散》这样一个伟大的乐曲,将来经过专家们在音乐方面作深入的分析研究,一定能较全面地说出它的真正价值。

总起来说,《广陵散》的内容题材是富有阶级反抗性的。它的音乐,千百年来经过许多位作曲家的丰富发展,感染力是很强的。它不仅为古人所赞叹欣赏,到今天依然为群众所喜爱。管平湖先生的多次演奏已经证实了这一点。从各方面来看,我们应该肯定《广陵散》是一个有人民性的曲子。

注释:

[1] 此文据以前所写的《古琴名曲广陵散》一稿(载《人民音乐》1956年4月号)补充修改而成,准备放在单行本《广陵散》中作为乐曲的说明。《广陵散》单行本将要收有关此曲的文字十一篇,作为附录;所以许多前人已经谈过的问题此稿就不再重复。现只将附录各篇的名称写在下面,供读者参考:(1)《战国策·韩策》;(2)《史记》卷八六,《刺客列传》;(3)汉蔡邕《操琴》卷下,《聂政刺韩王曲》;(4)《晋书》卷四九,《嵇康传》;(5)宋楼钥《攻媿集》卷五,《谢文思许尚之石函广陵散谱》;(6)同上卷七九,《弹广陵散书赠王明之》;(7)元耶律楚材《湛然居士文集》卷十一,《弹广陵散终日而成因赋诗五十韵并序》;(8)明蒋克谦辑《琴书大全》卷十二,《报亲曲》;(9)民国冯水《重刻广陵散谱序》;(10)民国杨宗稷《琴镜续》卷二,《广陵散谱后记》;(11)民国戴明扬《广陵散考》,载《辅仁学志》第五卷,1、2合期。

[2] 见宋陈旸《乐书》卷一四三。

[3] 晋潘岳《笙赋》:“辍《张女》之哀弹,流《广陵》之名散。”

[4] 宋郭茂倩《乐府诗集》卷四一引《张永录》云:“又有但曲七曲:《广陵散》《黄老弹飞引》《大胡笳鸣》《小胡笳鸣》《鹍鸡》《游弦》《流楚》《窈窕》,并琴、筝、笙、筑之曲。”但曲可能是指纯器乐曲而言。

[5] 见同上《东武吟行》解题。

[6] 《战国策》侠累作韩傀,系同一人。

[7] 孟宪福同志著《对“古琴名曲<广陵散>”一文的几点商榷》(载《人民音乐》1956年10月号),对拙稿《古琴名曲<广陵散>》(载《人民音乐》1956年4月号)提出了不同的意见。

[8] 见阮元《四库未收书目提要》卷一。

[9] 《后序》中虽有《会止息意》四个字的标题,但据《琴书》“八拍会止息意,绝也”一语,它很像是《后序》八拍的总名而不是一段的标题。

[10] 吴钊同志在《对古琴曲广陵散的一些看法》(载《人民音乐》1957年2月号)一文中提出《广陵散》的小标题,可能是晋、唐以后人加的。我并不反对这个意见。但我认为即使是后人加的,也是根据琴曲的流传故事才会想出来的。因此,机械地、固执地拿每一个小标题来解释每一段的内容,固然不妥;但完全否定小标题,认为与乐曲无关,因而也就不用它们来解释《广陵散》整个曲调的内容,也是不对的。

[11] 豫让一心一意要为智伯报仇是因他平素受到智伯的“国士之遇”。荆轲刺秦王是因他在潦倒之中几次遭人污辱,但受到田光先生的礼遇,终于因田光的自刎而大为激动。智伯、田光在交好豫让、荆轲的时候,并没有什么要求;这与严仲子要聂政效死才去收买他,情况根本不同。

[12] 马端临《文献通考》卷一八六著录《广陵止息谱》一卷,解题引《崇文总目》:“唐吕渭撰,……良辅传 之于洛阳僧思古,传于长安张老,遂著此谱,总二十三拍,至渭又增为三十六拍。”

[13] 瞿氏原藏《琴苑要录》本。据周庆云《琴书存目》考证,《琴书》约在宋景祐时成书。

[14] 楼钥诗“按拍三十六,大同小有异,此即名止息,八拍信为赘”。可知他幼年所学的谱是四十四段,后经许尚之录寄的《石函谱》是三十六段。两谱除一长一短外,大同小异。

[15] 《神奇秘谱》卷上《太古神品》中的《秋月照茅亭》,前有《开指》,并在《开指》下注“黄钟调”三字。明蒋克谦《琴书大全》卷十一引《琴律发微》(见《菉竹堂书目》,周庆云《琴书存目》列为宋人的著作)《起调毕曲》一节,中有:“…… 甚至五调《开指》有例以散挑七起为羽清声。……”可知《开指》等于《调意》。

[16] 另有九段本的《广陵散》(附录11第7节),与这三个谱本相去太远,应视为另外一曲,故未计入。

[17] 明朱权《神奇秘谱》三卷,洪熙元年(1425年)自序。明刊本。此书已于1956年10月经中央音乐学院民族音乐研究所影印出版。

[18] 明汪芝辑《西麓堂琴统》二十五卷,前有嘉靖二十八年(1549年)唐皋序。此书只见传抄本,天津李允中先生藏有不全本两部。一部残存卷22-25,蓝格抄本,抄写时代当在清初。一部缺卷五指法,无栏格,抄写时代较晚。经对比,两本行款、大小及谱字写法全同,应是据同一底本影抄的;同时可以说明它们还保存了原本的谱式。现在我所根据的是较早的一部抄本。

[19] 楼钥诗:“拨剌与全扶,他曲安有是?”故知“拨搬”即“拨剌”。

[20] 唐《陈拙指法》(《琴书大全》卷8):“前后为龊,一时为撮。”

[21] 宋朱长文《琴史》卷四孙希裕传:“字伟卿,父杲为道士,善琴,常求郑浣序《阴符经》,请柳公权书之,半岁方毕。”陈拙曾从孙希裕学琴。根据柳公权的时代(778-865年)来推,陈拙当为九世纪末叶时人。

[22] 《成玉礀指法》见《琴书大全》卷八。

[23] “仅”当为“经”字之误。“九”当为“八”字之误。自陈朝末年公元588年到明洪熙元年公元1425年(《神奇秘谱》,朱权自序的年代)恰好是837年。

[24] 《后跋》“《正声》第一拍名《取韩相》,第十三拍名《别姊》”,与《西麓乙谱》相符。

[25] 宋《紫阳琴书》论《广陵散》称:“嵇康作《广陵散操》当魏末晋初,其怒晋欲夺魏,慢了商弦,令与宫弦相似,是臣凌君之象,其声愤怒躁急,如人闹相似,便可见音节也。琴家最取《广陵散操》,以某观之,其声最不和平,有臣凌君之意。”明宋濂跋《太古遗音》道:“建乐立均,贵乎和平,宫君而商臣,君尊而臣卑,有不可毫发僭者。康当晋欲代魏之时,忧愤无所泄,所制《广陵散操》特慢商弦至与宫等,其声忿怒躁急,不可为训,尚可以为法乎?……千载之下,正音寥寥失传,安得知有虞孔子之遗音者,相与论斯事哉!”以上见《琴书大全》卷十二、十六。

[26] 楼钥诗:“形容泛丝声,云絮无根蒂。”可知楼钥认为“浮云柳絮无根蒂,天地阔远随飞扬”两句诗是描写泛音的。