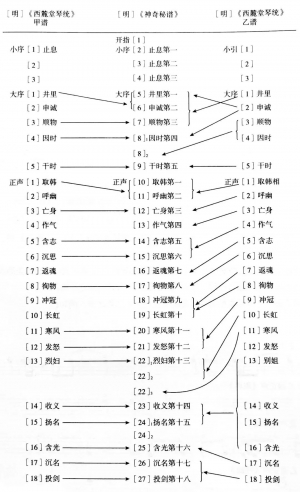

二、音乐分析

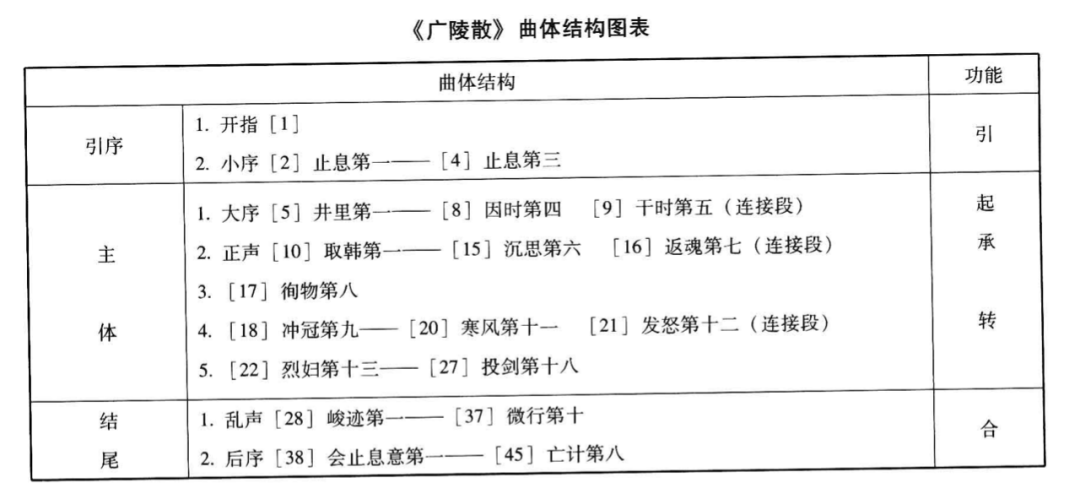

这里采用的是琴家管平湖先生发掘的《广陵散》谱。原谱为四十五段,我们对乐曲的曲体进行了剖析。今分为引子、主体、结尾三大部分,叙述如下:

第一部分:引子

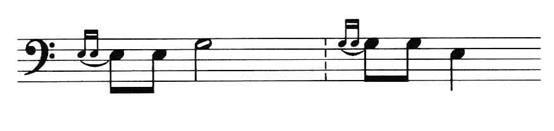

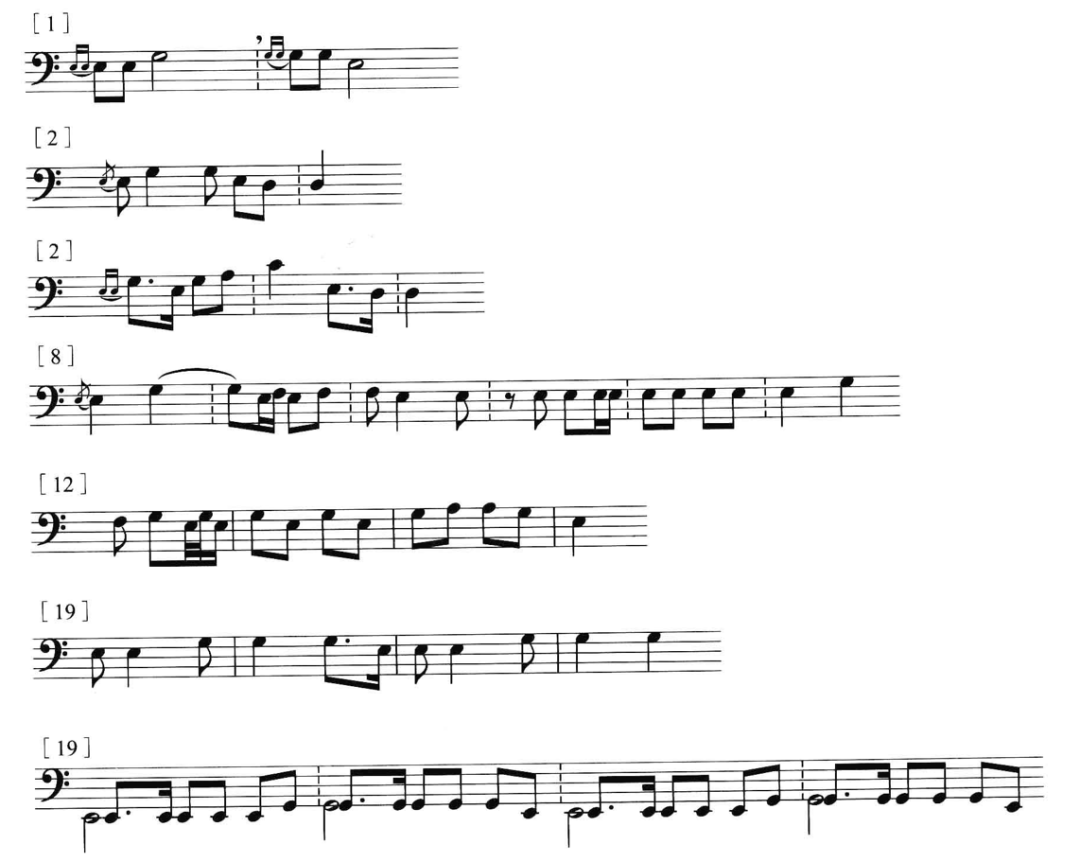

开指[1]是全曲的第一个引子。开始,两声徵音(G)在一弦上,以“㳙勾”的指法奏出两声泛音,颇似模拟击鼓的声音,为本段的小引子。

谱例3

接着,相继出现了贯穿全曲的第一、二两个乐旨。

第一乐旨:它围绕主音(C)和羽音(A)进行。

谱例4

第二乐旨:在几声角音(E)之后,上行到徵音(G)作短暂的停留,接着反向下行回到角音。

谱例5

两个乐旨在这一段中分别用泛音、实音奏出,形成色彩上的变化。接着出现了用商音(D)奏出的模拟声:

谱例6

最后以变形重尾而结束。

在这样一个短小的段落中,不仅明确了调性,而且将全曲具有引子、主体、结尾(头、 身、尾)三部分的结构特点,具体而微地展现了出来,起着一个“楔子”的作用。

[2]止息第一——[4]止息第三

这一组是全曲的第二个引子。它是一个整体,围绕着商音(D)运用“大间勾”“小间勾”的指法作同音重叠,模拟击鼓的节奏。

[2]段的每一句开头都采用第二乐旨的素材,巧妙而自然地引进了商音(D),而[3]、[4]两段却又逐渐省略了这个小引子。在这首宫调式乐曲的开始部分1采用逐步引入的手法,使大段地运用商音(D)不致产生不协调的感觉,同时又避免旋律单调,从而使模拟鼓声的效果更加丰富多样。旋律上,[3]和[4]是[2]的两次变化反复,由繁到简,只是到了[4]的后半,旋律由围绕商音(D)转向围绕徵音(G)作模拟鼓声。最后在短而有力的散声中结束。

以上三段是一个模拟性的鼓段,它以散音、实音互相交替运用,在力度上形成鲜明的对比。尤其是[4]段徵音(G)的运用,它不仅冲淡了单一使用商音(D)所产生的枯燥效果;同时,造成了丰富的色彩变化。最后在[4]段末,通过由七弦至一弦的运用“图片”指法,突破了以商音(D)为主的模拟声而回到了主音(C)。

谱例7

第二部分:主体

1.大序[5]:井里第一——[8]因时第四2

[5]段是这一组的引子。它采用同音重叠手法,强调主音(C)。随后,第一乐旨在[6]和[8]1段中,运用移位模仿手法反复出现。它用泛音奏出,音乐沉着、稳重。

谱例8

[7]段,旋律作七度、八度大跳进行,它用实音奏出,使音乐强而有力。它在[8]2段又变化再现一次。

谱例9

最后在[8], 2段末,通过两次“滚拂”指法,结束在主音上。

由于结束音采用“图片”指法,使结音轻弱而空虚,造成一种虚假结束的错觉。

本组的特点是:有两条不同旋律循环出现,它很近似“缠达”形式。第一乐旨的反复出现,刻画出聂政顽强不屈的形象。

[9]段是连接段。音乐转到上四度F宫调,它围绕新调的商音(G)和它的下助音,仍采用“大间勾”指法作同音重叠模拟鼓声。最后转回原调。

2.正声[10]取韩第一——返魂第七

这一组乐曲是第一组的进一步展开。[10]段是这一组的引子。采用同音重叠手法强调了徵音(G)。随后第一乐旨在[11]和[12]段中移位模仿。它的反复出现,进一步巩固了乐思。

[13]和[14]段是这一组的展开部分。

[15]段为这一组的结束段。采用“句句双”手法,加强结束感。

[16]段采用临时性的上四度转调。它的第三句转到上四度F宫调,紧接着第四句又通过移位关系转回原调。这一刹那的暂转调的变化,为下一段——全曲的大“转折”作好了调性转换的准备,起着承上启下的连接作用。

3.[17]徇物第七

根据乐曲内容,情绪发展的要求,这里出现了一个新的乐旨——第三乐旨。旋律在低音区上出现,节奏舒缓,速度突然转慢(由♩=120→38)。通过调性转换手法,使富有沉思性的旋律蒙上一层暗淡的色彩。音乐低沉、感伤,深刻地描绘出聂政离家前夕一种百感交集,复杂而矛盾的心情,预示着一种悲惨命运的来临,成为全曲音乐发展的主要“转折点”,为高潮的到来起了“欲扬先抑”的准备作用。

谱例10

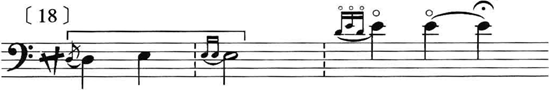

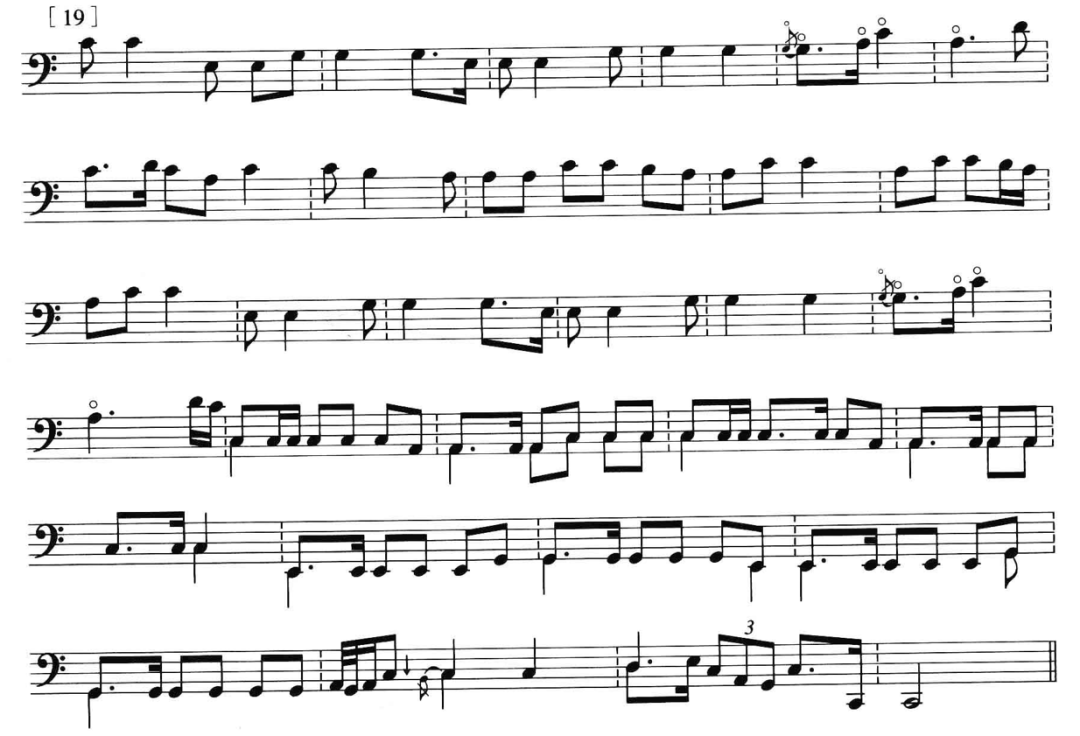

4.[18]冲冠第八——[20]寒风第十一

[18]段是这一组的引子。开始以“图片”指法,奏出坚强有力、果断的音调, 表达出聂政报仇的决心。

谱例11

接着,是这个音调的紧缩,它在高八度两次反复用泛音奏出,节奏短促,速度突然转快 (由散板→♩=120),为下一段情绪突变的发展做准备,它预示着即将展开一场激烈的生死搏斗。

[19]段,在前面居于次要地位的第二乐旨,这里上升为主导地位。它以急促而强烈的切分节奏开始,霎时间,音乐迸发出内心不可抑制的愤怒。这个乐旨在三次变奏中,旋律作下行八度、六度的大跳,节奏紧迫;并运用图片等双音奏法,力度加强,速度加快,一环紧扣一环,情绪越来越紧张,大有“戈矛杀伐”之势,达到了全曲的最高潮,生动地描绘出激烈搏斗的场面。最后用沉着有力的“图片”指法急促煞尾。

谱例12

但紧张激愤的情绪并没有平息,它通过[20]段的补充结尾,才使那愤慨、悲壮的气氛逐渐地平静了下来。

[21]段是连接段。采用第二乐旨的素材加以变化,音乐低沉,速度缓慢。

5.[22]烈妇第十三——[27]投剑第十七

根据全曲各段的结构特点,[22]段应划分为三段。在乐谱上分别标为[22]1、[22]2、[22]3。

[22]1段,从本段开始到第20小节,旋律采用连续重叠的发展手法。

谱例13

[22]2段,从第21小节起到第42小节,是连接段。

[22]3上,从第43小节起到第53小节,它采用了“撮”的指法奏出双音,形成上下两条旋律——上面一条旋律转向上四度F调;下面一条旋律保持在原调的徵音(G)上,作同音重叠。颇有以模拟鼓声伴奏的效果。

谱例14

[22]1-3一段旋律优美、婉转而质朴,描绘出聂政姐姐真挚、崇高的品德和她那种不畏强暴、顽强不屈的精神。

[23]段——[26]为这一组乐曲的展开部分。

[27]段为结束段。

第三部分:结尾

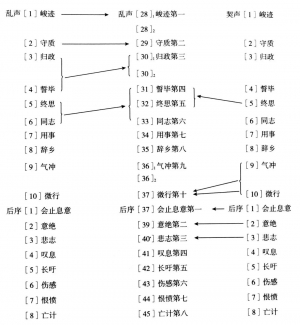

1.乱声[28]峻迹第一——[37]微行第十

这十段是全曲第一次总结尾,它打破了前面的曲体结构规律,各段都不用引子,开始的叠句均采用主体部分的素材。每一段结束句都相同,构成一个大合尾部,它具有收束趋向的功能。

2.后序[38]会止息意第一——[45]亡计第八

这八段是全曲第二次总结尾,它再次重复前面出现过的素材,只是稍加变化而已。但由于运用素材不精练和过多的重复,就显得繁琐冗长,并没有起到加强结束功能的作用,反而使人有“冗词赘句”重复累赘之感。

三、创作特点

(一)曲体结构

琴曲《广陵散》是一首叙事性大型套曲,采用了近似“缠令”的形式。共分为引子、主体和结尾三个部分,而主体是由五组乐曲组成。这种在主体前“加帽”和在主体后“加尾声”,不仅是全曲的结构特点,而且是每组的结构特点,甚至几乎是每段的结构特点,段与段之间、组与组之间,都有大小不同的连接句或连接段,因此段或组均有其相对的独立性。而全曲各段又是通过第一、二乐旨的贯穿发展,取得其内在的统一。例如:第一乐旨,在第一、二组中占主导地位,而在其他段的出现则处于次要地位。第二乐旨在第四组中占主导地位,这两个乐旨以各种变化形式穿插出现,成为贯穿全曲的主线。

(二)旋律发展手法

1.重叠(即重复):在《广陵散》中采用各种重叠手法,有的采用同音重叠;有的采用乐逗或乐句的重叠;有的是乐段的重叠,变化多端。

(1)同音重叠:在琴曲《广陵散》中,创作者(包括定谱者)抓住击鼓的节奏特点,用同音重叠模拟鼓声,取得特有的效果,除[2]—[4]段和[9]段是大段的模拟以外,这种用同音重叠手法作片断模拟的音调贯穿全曲。由于它运用同一指法,不同节奏或不同指法、不同弦位和泛音、实音、散音等不同音色的变化,因此,虽然都是同音重叠,但听起来并不感到单调乏味,反而使乐曲更富有特色。例如:

按一条弦(实音),用同一指法奏同音。

谱例15

按两条弦(实音),用不同指法奏同音。

谱例16

按一条弦(实音)和另一条散弦(散音),采用不同指法、不同弦位,交替弹奏同音。

谱例17

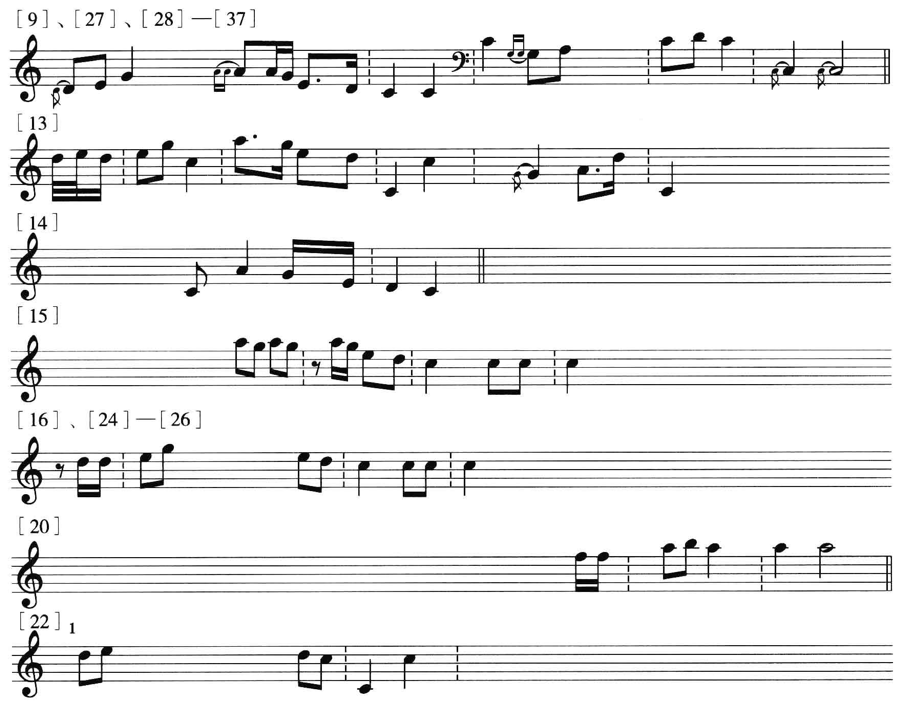

(2)乐逗、乐句的重叠:全曲大多数乐段的首句都是采用两个相同或相似的乐逗或乐句相重叠。

谱例18

但也有少数乐段每一句都重叠一次,例如:[14]、[15]段。

除此外,还有一种是以一个乐逗为单位,连续作多次的重叠(又称“垛”),在不断地重叠中,节奏逐渐紧缩,旋律一气呵成。例如:

谱例19

又如[22]段也是以一个乐逗为单位的连续重叠。

(3)乐段的重叠:例如[17]段。

2.变奏:变奏也是《广陵散》中发展旋律的一种主要手法。它保持了旋律的基本骨干音,同时,配之以节奏、速度和力度等的变化,使它每一次出现都具有新鲜感,甚至还赋予新的性格。

例如:第二乐旨,它的原型是由两个短小的乐逗组成。

这个乐旨在乐曲中多次出现,但它运用简化、加繁或改变节奏等变奏手法,使它每一次出现都有新的变化,成为贯穿全曲的主线。下面是它的各种变体:

谱例20

又例如,全曲多数乐段结尾句的素材是相同的(或是它的变体)。但它运用变奏的原则, 使这个由两个乐逗组成的结尾句有着丰富多样的变化,有的乐段取其第一乐逗的素材结尾;有的乐段取其第二乐逗的素材结尾;也有的乐段只取其片段素材加以变化结尾。

谱例21

此外,还有些乐段的结尾,是将同一素材移位到它的上四度F调。

(1)移调后结束在新调的主音上。

谱例22

(2)移调后,将同一素材的旋律节奏,句幅伸展。使结构扩大,结束时运用“图片”指法,经过新调的主音(F)回到原调主音(C),造成调性转换的色彩变化。例如[8]2的结尾句是和[7]、[8]结尾句为同一素材的另一种变体。

谱例23

(3)移调后在新调的徵音(C)上(即原调的主音)。它采用八度的跳进,强调了这个音, 巧妙地转回原调。下面是它的各种变体。例如:

谱例24

全曲各段的结尾句素材虽然相同,但在实际运用中,通过音区变换,调性转换和泛音、实音、散音的不同奏法,使相同结尾有着丰富多样的变化。这种结尾形式在传统乐曲中称为“合尾”。

按照传统琴曲,在全曲的末段有一个较为短小的[尾声],而《广陵散》突破了琴曲的一般规律,采用了“合尾”形式。这种形式在其他琴曲中是不多见的,与唐《敦煌卷子谱》、吹打乐《西安鼓乐》和山西《八大套》结尾的应用颇有相似之处。

3.模仿:(1)如第一乐旨在[6]、[8]1、[11]、[12]四段中,用模仿的方法保持旋律的基本节奏型,改变音级的位置。它的多次出现,加深了对聂政形象的刻画,以巩固乐思。

谱例25

或者,采用这个乐旨的片段素材加以模仿,但它仍保持旋律的特性和基本节奏型图片。

例如:

谱例26

这种节奏型贯穿全曲,它在旋律中作比较自由的处理。

(2)例如[25]段,第一句的第二乐逗是第一乐逗的上四度移位模仿。第二句的第二乐逗是第一乐逗的下五度移位模仿。

谱例27

其他还有如[23]段,采用连环扣手法发展旋律,它用第一句后半的素材,作为第二句开始的素材,使情绪不断地展开,一环紧扣一环。

谱例28

(三)调性转换和调式交替

1.全曲为宫(C)调式,旋律进行中,虽出现了七音,但它是以五声为主。也就是古人所谓“以七声奉五音”之说。

2.旋律中的调性转换,是采用上四度移宫换调手法,旋律中出现了原调五声以外的音, 从而增添了色彩变化,形成了鲜明的色彩对比。

(1)例如[9]段:移到上四度F宫调作模拟鼓声。

(2)例如[16]段:是通过移位关系转回原调,作调性转换的准备。

(3)例如[17]段:开始,从第1—8小节,它具有宫(C)调式和徵(C)调式双重调式因素。至第三句才明确显示出新调F的调性。第四句又转回原调,结束在主音上。这种调性转换手法是很有特点的。

在全曲结构“转”的部分,结合调性的转换,更加增添色彩的对比。

(4)在乐段结尾处采用移宫换调。例如[4]、[7]1、[8]1、[8]3、[11]、[19]、[22]2, 各段听起来似乎与其他段不同,而实际上是运用同一素材的移宫换调手法。

《广陵散》中所采用的调性转换和调式交替手法,除增加色彩变化以外,在某种程度上,结合情绪的变换,使其造成一种特殊的效果。

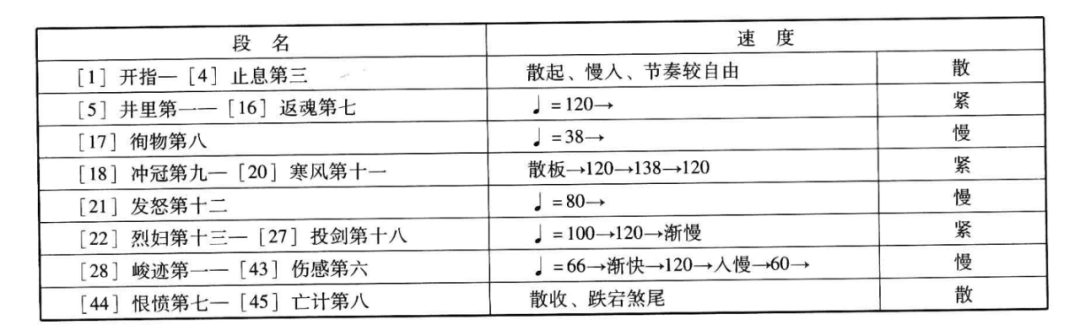

(四)速度

全曲的速度变换也是《广陵散》主要表现手法之一,它是很有规律性的,散起散收,紧慢相间,最后从[43]至[45]段以跌宕手法煞尾。随着乐曲情绪变化的需要,在“紧”中有“慢”、“慢”中有“紧”,更增加了乐曲的丰富表现能力。全曲基本上是运用了散起、三紧、三慢、跌宕煞尾的手法。

通过以上的分析,看出《广陵散》的曲体结构和常见的琴曲是迥然不同的,它大体上保留有早期传统大曲的规范(如“小序”“大序”“乱声”等等形式结构),也受唐宋大曲的影响,但并未受大曲格式的局限,它以具体故事情节为基础,采用了近似“缠令”,但更为庞大的曲体形式。它突破了琴曲的一般结构规律,在琴曲中是别具一格的。

在很多历史文献中,并没有明确记载《广陵散》有歌词,一直认为它是一首器乐曲,但嵇康在《琴赋》中却提到《广陵散》《东武》等曲,“更唱迭奏,声若自然”,说明《广陵散》也可能有过歌词,后来失传了(正如笙、筝、琵琶等《广陵散》曲一样没有保留下来)。琴曲《广陵散》有可能是从一个声乐套曲中移植过来的。它吸收并比较完整地保存了一些声乐套曲形式、结构特点和特殊的表现手法,形成了章法别致、风格独特的器乐曲。

一首好的乐曲,它的曲体结构和风格特点总是和一定历史时代相联系的,同时,它和姐妹乐种也必然互相吸收、互相影响的。对《广陵散》曲体形式的推断,是值得进一步深入研究的问题。

四、《广陵散》三种版本的比较3

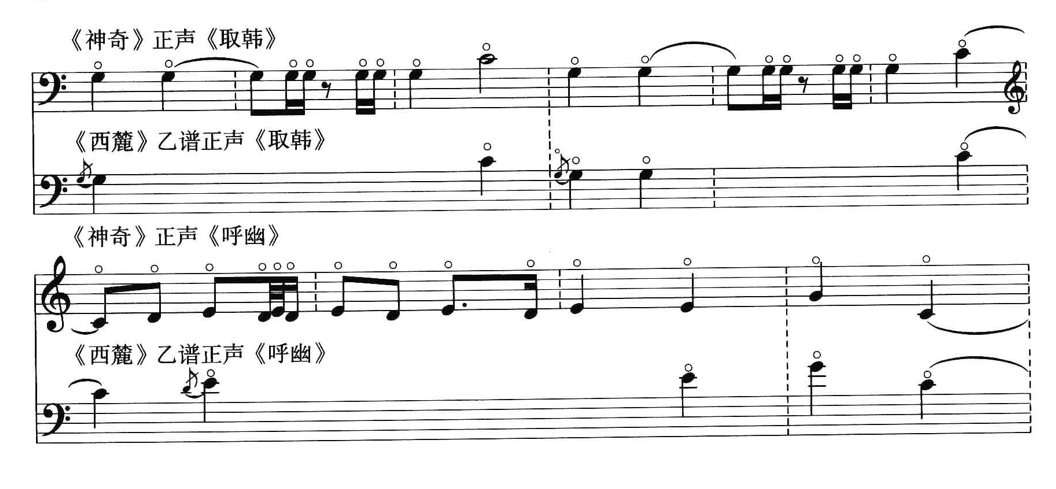

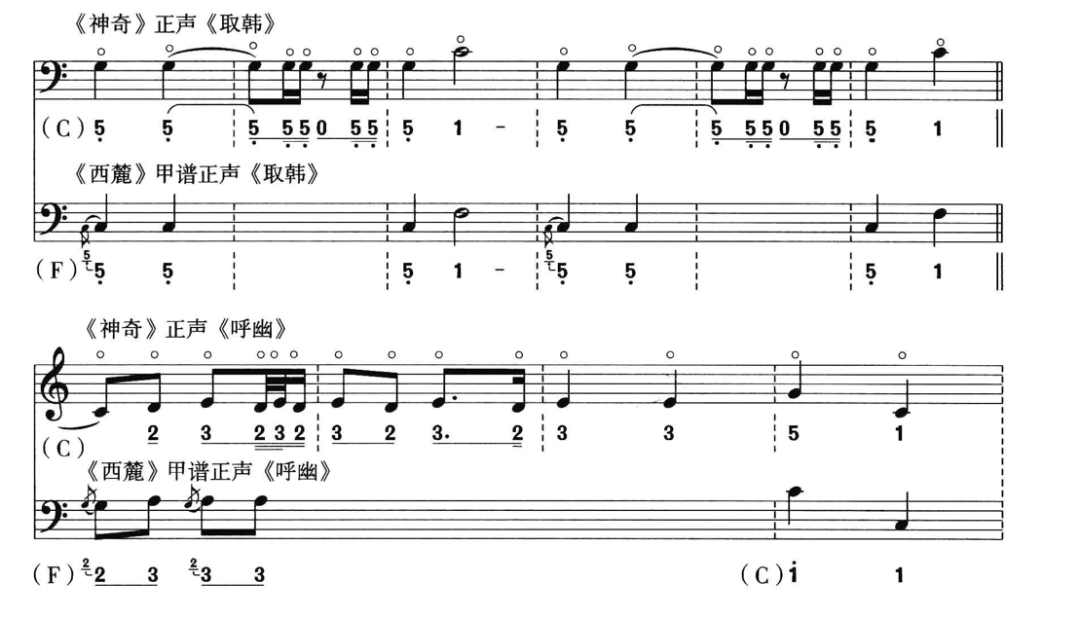

以上,我们将《神奇秘谱》的《广陵散》和《西麓堂琴统》的《广陵散》甲、乙二谱作了比较。

1.三谱各段的小标题顺序相同(仅标题名称上稍有差异),各段旋律进行的先后次序不同。

2.三谱的曲体结构基本相同,仅在某些分段上,音乐的起讫不同。

3.三谱的主要旋律基本相同,只是旋律发展上有简繁之分,例如:

谱例29

4.因记谱上的错误,造成旋律上的差异,例如:

谱例30

通过以上两例说明,《神奇秘谱》中的《取韩》《呼幽》与《西麓堂琴统》甲谱中的《取韩》《呼幽》在记谱上显然是错误的。

1 明以前的《广陵散》是从“止息”段开始。

2 根据全曲各段的结构特点,[8]段应从第27小节处划分为两段,在乐谱上,将它分别标为[8]1和[8]2。

3 “→”表示谱中旋律相同或基本相同。

原载《音乐学丛刊》1982年第2辑