古黄乐风置多瓷,市警文化的江城更是“高山流水。知音文化”的发祥地,曾孕育“伯牙弹琴遇子期”的千古音乐佳话。2003年,当中国的古琴艺术继昆曲之后成功入选联合国教科文组织“人类口头与非物质文化遗产代表作名录”、为中国源远流长的传统音乐艺术赢得殊荣之时,坐落在知音故里与古琴台隔江相望的武汉音乐学院就举办了大型古琴庆典音乐会。2013年,在古琴申遗成功十周年之际,为进一步推进古琴艺术的振兴与琴学研究的深入,武汉音乐学院长江传统音乐文化研究中心(该中心是湖北省高校人文社科重点研究基地)、武汉音乐学院湖北非物质文化遗产研究中心于2013年11月23日至25日又隆重举办了“古琴申遗成功十年庆典音乐会暨琴学与非遗保护学术研讨会”的系列活动,受到广泛的关注与好评。

一、古琴庆典音乐会精彩纷呈

2013年11月23日傍晚,武汉音乐学院编钟音乐厅尚未开放,许多观众却早已聚集在大门口等待入场。在伯牙、子期旷世美传的故地江城,武汉的古琴艺术与知音文化有很深的积淀。今次古琴申遗成功十年庆典音乐会消息发布后,不仅武音校园内师生反响热烈,也引起不少市民琴乐爱好者的关注,音乐会数天前,入场券已一票难求。

当晚,定名“卿云爛兮”的古琴申遗成功十年庆典音乐会在座无虚席的编钟音乐厅奏响,系列展演与学术活动也随之正式开启。在音乐会前简略的庆典活动开幕式上,武汉音乐学院彭志敏院长发表了热情洋溢的致辞,盛赞源远流长、底蕴深厚的古琴艺术,感念先贤为江城留下的丰厚的知音文化遗产。专程从北京赶来参加古琴庆典学术活动的我国著名音乐学家和“非遗”保护专家、中央文史研究馆馆员、中国昆曲古琴研究会会长田青也即席致辞,对于武汉音乐学院在与古琴台隔江相望的黄鹤楼下举办此次“古琴申遗成功十年庆典系列活动”的盛举给予了高度评价。

本场音乐会由当代著名琴家、国家级非物质文化遗产项目古琴艺术代表性传承人、武汉音乐学院音乐学系教授丁承运担纲操缦,上海音乐学院著名琴家戴晓莲教授、天津音乐学院著名琴家李凤云教授、琴坛新秀丁霓裳倾情助演,天津音乐学院王建欣教授持洞箫、武汉音乐学院傅丽娜副教授携古瑟登台和鸣,共同演绎了一台曼妙和谐、意境高远的琴乐雅集。

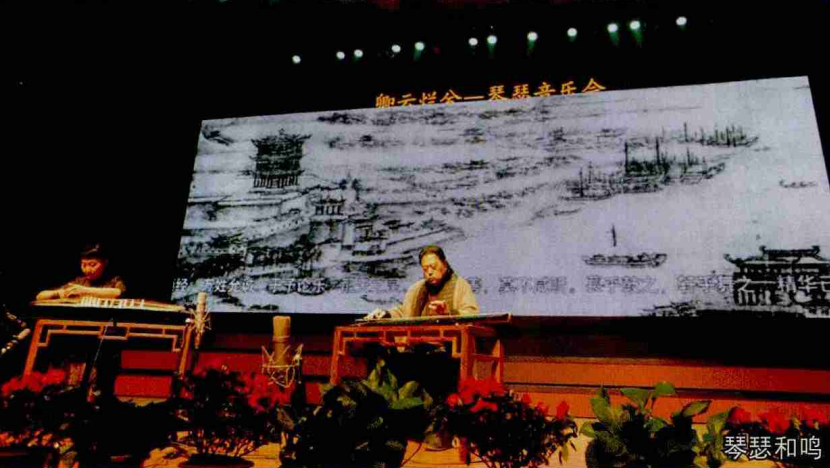

音乐会开场曲为南宋浙派琴家郭沔的传世名作《潇湘水云》。琴坛新秀丁霓裳率先登场,只见她于吟猱绰注之间,音色悠然变幻,营造出山重水复、云烟空朦的情景,生动感人。作为新生代古琴艺术的传承者,丁霓裳的演奏带给人特别的惊喜。戴晓莲紧接出场演奏古曲《乌夜啼》。此作依据著名琴家姚丙炎的打谱,曲风稳健恬淡,秀而不俗。早年曾随其舅广陵派大家张子谦习琴深谙广陵传统乐风的戴教授,一招一式、内敛张力,音乐纯净、层次细腻,生动地表现了月朗星稀、风清人寂的夜晚慈乌活动与人心悠悠的独特情景。同为天津音乐学院教授的王建欣、李凤云夫妇近年的琴箫合奏艺术活动颇受琴界关注听众欢迎,此次庆典音乐会二位带来名曲《梅花三弄》,李凤云的琴音苍脆冷艳,王建欣的箫声激越空寂,琴韵箫声混溶和合,尤见梅花凌霜傲雪之风骨。音乐会至后半,丁承运身着唐装登场,先用收藏的珍贵传世宋琴独奏一曲千古名作《流水》。此琴配蚕丝琴弦而非当今普遍使用的钢丝弦,音色苍古朴拙而不失遒逸蕴籍。作为古琴泛川派的当代传人,丁先生演绎的《流水》烟波浩渺,活泼潆洄,可听清泉淙淙,可感江河波澜,尽显这首川派琴曲名作技巧精湛、气象高远的艺术魅力。音乐会压轴曲目由丁承运、傅丽娜伉俪联袂操缦,琴瑟和鸣。二人着别致汉服,丁承运操琴,傅丽娜鼓瑟,先演绎一首古曲《神人畅》,继而将《黄莺吟》《庾扈歌》、 《卿云歌》三首弦歌一气呵成,或旷古高远、气韵生动,或清雅淡丽、妙趣平生,美好情景恰似《诗经》中的描摹:“妻子好合,如鼓琴瑟”,带给现场观众极大的艺术享受。

二、名家演讲阐释古琴文化

为了使更多人了解古琴艺术、理解古琴文化,庆典活动特别安排了两场专家讲座。11月23日上午,田青在我武汉音乐学院滨江校区学术报告厅做了一场《古琴的人文精神》的专题演讲。他从“敬己” “敬人”“敬自然” “敬先贤” “敬后人”五个方面着眼,用文献结合实例的方法,风趣生动地阐述了古琴丰厚的中华传统文化底蕴与人文精神内涵。

当日下午,中国艺术研究院音乐研究所研究员李玫又做了一场题名《音乐图像学的概念、方法及案例》的演讲,她用丰富的实例阐释了音乐图像学的概念、方法及研究路径。两位专家的讲座内容各有侧重,方式各有特点,共同诠释了中国传统音乐文化的多姿多彩、博大精深。学术讲座不仅吸引了众多武音的师生聆听,也有不少外校学生和市民前来参加。讲座结束前的学者与听众互动场面,更是生动活泼、气氛热烈。

事实证明,这种利用专家讲座的特殊平台、结合丰富生动的音乐实例、采用深入浅出的讲析方式、让更多人熟悉、接受、欣赏、热爱高雅传统艺术的举措,作用不可低估。

三、学者聚首谈学术商大计

古琴庆典音乐会翌日,活动进入学术研讨阶段。此次研讨会设定两大主题,其一为琴学研讨,其二为非遗保护。来自中国艺术研究院音乐研究所、中国音乐学院、上海音乐学院、天津音乐学院、四川音乐学院、武汉音乐学院等十几所高校的二十几位专家学者围绕主题在研讨会上发表了各自的研究成果并就相关问题展开了热烈研讨。

古琴在长逾三千年的传承发展过程中,遗存浩如烟海的文献(琴谱、琴曲、琴论),形成丰富多采的流派,留下精美的乐器实物,传承精湛的斫琴技艺,围绕这些丰富古琴遗产的理论探讨,则汇成了广博深邃、气象万千的琴学。为提高效率,本次研讨会在琴学方面预设了“古琴流派与历史变迁之研究、琴家琴谱研究、古琴艺术的新视角研究”几个具体论域。

关于琴谱研究,会上发表了四篇论文,形成一个热点。吴志武的《琴谱中的诗乐谱》一文对现存百余琴谱进行整理,梳理其中收录的诗乐谱,通过重点聚焦考察《关睢》乐谱的源流,分析了几种受到《律吕正义》影响的琴谱,并将这些诗乐谱与现存雅乐诗乐谱进行比较,发现清代琴谱中存在使用康熙十四律的情况,进而得出琴谱中的诗乐谱与雅乐谱之间没有太多关联的结论。许萍、孙晓辉的《明代琴谱谱系研究》通过清理明代琴谱的谱系关系,较为全面地呈现了明代琴谱的刊刻过程与琴曲的传承面貌。张庆华的《百瓶斋琴谱研究》主要探讨《百瓶斋琴谱》的琴学价值,兼而论及泛川琴派与广陵琴派的关系以及泛川派琴家的艺术风格与创新。刘富林的《杨表正生平及其<重修真传琴谱>初探》一文,对明代琴学大家杨表正的生平及其《重修真传琴谱》的相关背景做了较为细致的整理和初步的探究。

琴曲研究方面有薛冬艳的《北宋古琴音乐体裁“调子”文献考》和吴婧的《古琴<胡笳十八拍>研究》两篇文章。薛文主要从文献学的视角对流行于北宋的一种琴乐体裁“调子”进行了梳理,探讨了“调子”的缘起、传统与变迁方面的诸多问题。吴文则旨在探寻琴曲《胡笳十八拍》产生、传承和发展的轨迹及其独特的艺术魅力。

朱益红的《试论泛川琴派的外延与内涵》是本次研讨会上发表的唯一一篇有关古琴流派的研究论文。该文以较为丰富的史料为据,对古琴泛川派与蜀派、川派的异同进行了细致辨析,在依据泛川琴派的传承脉络与发展过程探究其内涵的基础上,重点理清了作为一个近代甚有影响的古琴流派的外延。甘绍成、杨迪瑞的《建国以来巴蜀古琴研究的回顾与思考》作为对巴蜀古琴研究之研究的文章,对于1949年至今巴蜀古琴研究的工作进行了全面的分析梳理,根据时间结构,将六十余年的巴蜀古琴研究进行了分期,对每个时期研究的特征进行分析描述,并对未来的研究提出了展望。该文所谓之“巴蜀古琴”既包含研究队伍与研究成果的地域性色彩,更是琴乐流派的地域概念,亦即古琴的“川派、蜀派、泛川派”,正好呼应了朱益红的论文。

司冰琳《以琴说法 晚清琴家释空尘及其琴学研究》的文章内容很丰富,该文主旨为研究一位晚清琴家,却广涉琴学之琴史、琴论、琴曲的诸多侧面,特别是由于研究对象的琴家释空尘为一禅僧,使司文对禅门理趣亦多有涉及。作者充分肯定了琴史上将古琴作为修身养性之道、以琴喻禅、禅琴合一的僧人琴家对于古琴艺术传承、琴乐传统光大独特而杰出的贡献。戴晓莲的《没有林友仁先生的日子》一文,以朴实动人的文字忆叙刚刚故去的当代著名琴家林友仁的生前事迹,表达了对一代宗师离世的深切缅怀之情。此文虽不直接谈论琴学,然人格魅力为琴家不可或缺的品质,高尚人格素为琴家称道,甚至可以说是琴家成就的标杆,同为琴家的戴晓莲深谙此理,她对林友仁先生的缅怀与推崇,当对琴乐后进有启迪意义。

王洪军的《当先秦之文献遇上实物奈之何》一文关注的是文献记载中的琴与考古发掘的琴相互印证时常常存在差异的现象。文章开宗明义,指出迄今为止琴的出土实物尚难以印证先秦琴之文献赋予的表现力,这显得有点尴尬,为此应当加强先秦琴之文献的研读又时刻关注先秦的实物出土,力求令人信服地还原先秦琴史的真实。

潘斌在《论琴曲中的女性母题一-以“昭君”、“胡笳”母题为例》一文中借鉴了西方的性别研究、女性主义的理论,提出“琴曲女性母题”的概念,历陈学界应当加强对琴曲中女性母题的关注与研究。潘文的研究有较新颖的视野。

古琴的理论与实践都无法避开乐律学问题,琴律研究因而成为琴学的一个重要分野。作为国内寥寥几位以律学为专攻的知名学者,李玫在琴律方面也颇有建树。这次研讨会她发表了《论侧犯、侧弄、侧商调》的最新研究成果,该文依据文献并结合琴乐实例,富有逻辑地阐释了“侧犯、侧弄、侧商调”三个概念的性质,引起同行的兴趣与关注。谷杰的《刘濂<乐经元义>中的“六调旋宫术”与山“十二律四清声说”》是一篇乐律学研究的专文,通过解读刘濂将唐宋以来的“子声”或“变声”解为“变律”、设编悬十二律“四清声”的举措,认为正是此举保证了旋宫之中五正声君臣民等级伦序的传统,又实现了非平均律条件下旋宫六调音阶结构的统一。

关于“非遗”保护的议题,本次研讨会主要聚焦“非遗”保护与传承的理论与实践研究。由于“古琴申遗成功十年庆典”是这次活动的背景,有多位学者的论文选择了以古琴艺术的保护与传承及当代教育与持续发展作为研究对象。王小盾在提交的《从学术走进古琴》一文中指出:“现在的古琴音乐,在相当程度上已经成为了表演艺术。很多人其实不把它当作‘文化遗产’,因为他们看重对古琴艺术的推广,而不是古琴传统的保护”。对于王文敏感地注意到当下风风火火的古琴艺术热背后隐伏的古琴文化传统弱化甚而佚失的忧虑,与会学者深有同感。施咏的《大众传播媒介中的古琴音乐》一文总结出当今琴乐传播的“模糊性、反传播性、多层综合性”的现象,提出了多种传播手段多元并存共同推动古琴文化在当代传播发展的模式。柯黎的《古琴文化在综合性大学的传习与推广》的文章以作者本人的教学实践,对于如何在普通高等院校的公共音乐课程中创建古琴教学的新模式进行了探讨。权霖泓的《社区教育视角下的古琴艺术传承》一文,专业院校古琴教学传承面过窄受众单一的不足,提出了古琴传承教学可充分发挥社区教育的功能的主张。冯长春在《“非遗音乐”进课堂与多元文化价值观》的文章中极力倡导“音乐类非遗”进课堂之利,认为在学校的课堂上传习“非遗音乐”,会促进青少年多元文化价值观的形成。徐元勇的《“非遗音乐”的高校教育传承模式研究--以江苏“国家非遗传统音乐”项目为例》则提出,应当把“非遗”名录中的传统音乐体裁作为高校教学的课程内容,把高校学生作为“非遗”传承人后备力量花大气力进行专门培养,创建属于高校“非遗”传承人才培养的新型模式。

每组论文宣讲后的自由讨论时间里,与会学者本着事业心和责任感,常常唇枪舌剑,争辩激烈。如对于出土实物遭遇文献的困惑一经提出,立即引发了强烈关注。有人提出北方未出土琴的实物可能是受墓葬棺椁的类型和土质的影响。李玫则认为,应证文献的出土实物只是不同类型资料互证的一种,不应强求。讨论到古琴的现代传承时,丁承运认为古琴的大众化不必推崇,因为古琴就是一件雅正的乐器,过分强调大众化,则会很快改变古琴艺术原有的生存土壤。周耘基于国情并审视一些国家传统文化保护的经验,提出了探索非遗传承之中国道路的主张。

武汉音乐学院长江传统音乐文化研究中心主任周耘代表主办方在总结发言中说:“值此古琴艺术入选联合国‘人类非物质文化遗产代表作名录’十周年、武汉音乐学院60周年校庆、(武音)湖北音乐博物馆申报的‘古瑟艺术’入选省级非遗名录、武汉音乐学院获准设立‘湖北省非遗研究中心’之际,知音故里古琴系列活动的举办可谓天时地利人和。精彩绝伦的音乐会、反响热烈的学术讲座、影响深远的学术研讨,必将对我国古琴艺术的未来发展和非物质文化遗产的保护传承产生积极的促进作用。”

来源:人民音乐,2014-2