内容摘要: 一切事物变化都被时光向前推,音乐也不例外。“古”影响“今”,“今”影响“明”,都是永恒的定理。琴界热门课题如传承、开拓、发展也基于此定理。但是如果倒过来说“今”也能影响“古”,可不是无稽之谈吗? 本文从历史的定义开始,继以琴曲《广陵散》打谱成果探讨琴曲如何以“今”影响“古”。

关 键 词: 古琴; 历史演变; 《广陵散》; 管平湖; 姚丙炎

一切事物变化都被时光向前推,音乐也不例外。“古”影响“今”,“今”影响“明”,都是永恒的定理。欧洲音乐史里海顿影响贝多芬、贝多芬影响勃拉姆斯等皆有曲谱为证。

西洋音乐史里的一个重要研究课题就是看作品的结构和风格如何在历史( 或“历时”diachronic)上演变。“古”“今”“明”如何向前推也是古琴界热门课题。从“古”到“今”是传承,从“今”到“明”是开拓。①

但是如果倒过来说“今”也能影响“古”,可不是无稽之谈吗? “古”是已过去的事实,能变吗? 本文从历史的定义开始,继以欧洲古典音乐作曲家巴赫为先例,最后以古琴曲《广陵散》探讨琴曲如何以“今”影响“古”。②

什么是历史?

在后现代主义影响下,学术界早以接受了多种“历史”。其一是“实证论”下的历史。我们从中学到大学都读过这类历史课,尝试认识以前的事情: 人物、政治制度、经济系统、哲学、思想、文学、艺术等等。我们相信只要完整地搜集了文字记载和实物资料,只要逻辑推论明确,大胆假设,小心求证,就不难“盖棺定论”,确认历史,接受为事实,作为今人的借鉴。

另一类是“相对论”下的历史,认为我们得到的各种资讯不可能有客观性,全看资讯来源的观点与角度,这包括从古到今历代传下的文字史料、传说、戏曲、其他表演艺术和后世根据资讯的历史研究者所书写的文字,凡此种种都不可能有客观性。史料流传下的文字资料只是书写者片面之词,搜集者、阅读者也不免主观取舍和理解然后赋予结论。现代历史学家读史料后得出来的结论只是个人眼中的“事实”而已。

学者们大都接受了以上的论点,否认了“实证论”历史绝对的价值,而承认了在“相对论”下能存在多样历史。这种种历史各有其价值又有其局限性,都只是片面的观点,片面的历史。即是说,今人不可能真正认识、了解、掌握古人的事情,也接受了书写历史有时候成为有意或无意发表个人的爱好或偏见,或蓄意的政治活动。中国二十四史都是新朝写旧朝,把各类“古”任取任舍,甚至刻意修改,写成“相对论”历史却披上“实证论”历史的外衣,以“古”为“今”服务,期望因此能把“明”做得更好。但是如此的历史只是片面的,抹杀了许多另类事实、声音和观点。

在音乐史研究范畴里,“实证论”和“相对论”起什么影响? 如果音乐史是研究乐曲的结构和风格的话,乐谱就像文字史料一样毫无疑问是最重要的资料,没有乐谱就无从谈起音乐史。③ 乐谱种类很多,且以较熟知的西方五线谱为例: 五线谱所表达个别乐音的音高、时值、节拍、节奏等都比较准确,音量的强弱和音色的多样则较次。总的来说,五线谱对乐曲的宏观结构,尤其在旋律、和声、曲式及合奏形式等,都供给音乐史研究者很多资料,之所以西方的音乐史为例的原因之一也就是注重其乐曲的结构和风格史。乐谱和文字不同处是乐谱所用的符号与其所代表的乐音大都有一对一的绝对关系,有其客观的真实性,不像文字经常模陵两可,让读者能有意或无意,为个人所需去曲解。

巴赫的键盘音乐

但是五线谱有其局限性,如音质、音色、音量、个别乐音的各种内在变化( 如各类颤音、各类滑音) 、整首乐曲的内部速度变化等。因此演绎者有相当程度的主观成分,不同的演奏家有不同的版本,甚至能给听众以截然不同乐曲的感觉。以巴赫的键盘音乐为例: 在巴赫的 18世纪初的年代键盘曲都是为古钢琴( harpsichord,或也称拨弦键琴)而作。约一百年后古键琴经过几次发展,形成现代熟知的钢琴,在许多方面如音量、音色、音域等都有异于古钢琴。现代钢琴作为乐器的形成,是和浪漫派音乐的萌芽和发展息息相关,如 19 世纪初作曲家贝多芬、舒伯特、舒曼、萧邦等的曲目发展。浪漫派音乐特点是音量、音色、音域、节奏、速度等都有极大的变化空间,能够更详尽表达情感的变化,钢琴性能的发展也正配合了作曲家们的倾向,两者互生互长。

19 世纪后演奏家开始以钢琴弹奏巴赫的键盘音乐,使巴赫的音乐脱出了古键琴音色及其他音乐性能的局限性,深受欢迎。更且钢琴音量大,在大音乐厅给许多听众都能听到,因此除了受大众喜爱外,也在商品社会里给商家们带来更多机遇。虽然在 20 世纪仍有人以古钢琴弹巴赫,但是绝大部分音乐会上或录音上所弹奏的巴赫都用现代钢琴,以至引出 20 世纪初著名的古钢琴演奏家兰道斯卡( Wanda Landowska) 的名言: “你演奏你的巴赫,我演奏巴赫的巴赫。”但是大势所趋,20 世纪后一般听众接受了钢琴所演奏的巴赫就是巴赫; 在浪漫派风格影响下演奏的巴赫也就被普遍接受是巴赫。很明显 19、20世纪影响了 18 世纪,“今”影响了“古”。

古琴与琴谱

古琴形制两千年来大致不变,因此音色音量也大致保持原状。20 世纪后期尼龙包钢丝取代了蚕丝,音色、音量稍变,音的余震延长也给予乐音有些影响,但是效果没有钢琴与古键琴的分别那么严重。且现在演奏普遍用扩音器,对音量来说更无关重要。

古琴乐曲由来已久的大变化,倒不是音色、音量、音长,而是曲调结构、调律、调性和风格,引起了“今”影响“古”的现象,这自然与琴谱有关。但是琴谱以外,要从古琴的几个基本特点谈起如下: 1. 文人古琴重个人独奏; 2. 琴谱及其他社会因素下给演绎者有较大的自由发挥空间; 3. 文人弹琴主要目的是娱己; 4. 文人弹琴重曲意和自身得意; 5. 文人弹琴不为名利,琴人不在意自身因琴而得到的声誉或所得的金钱利益,因此演绎者并不坚持版权,甚至没有这概念; 6. 与版权概念相关的是新琴曲的创作重传统的延续、轻故意有意离传统的创新。中国文化传统里仿古是对前人的尊敬,并不被认为是盗取前人成果而受诟非。④

以上的特点和古琴谱制关系密切,相辅相成,并不是单方向因果的关系。古琴谱与五线谱相比不用说差异很大,因为各有其功用和目的,影响了谱的形式和着重点,绝对不是先进落后、完善或有缺憾的问题。欧洲古典音乐着重合奏、和声以及不同乐器齐奏时音色的混合,目的是娱人,因此五线谱必得有固定及划一性的音高、时值、音拍、节奏等标准,才能使多种乐器的合奏、和声等发挥效用,达到娱人的目的。欧洲古典音乐传统注重作曲家个人声誉和个人版权利益,因此乐曲必需保护本身的特殊性,也因此音高、时值、音拍、节奏等必需有创新性和特殊性,才不至于与其他乐曲引起混淆,引起版权的争论。音乐成为商品后重版权利益,越多听众利益越厚,因此大规模、大阵容、大声量的乐曲获利最大,也最受欢迎。

古琴音乐为了只是 独 奏,因 此 音 高、时值、音拍、节奏等都不必有太固定的指示( 这里不指琴歌和琴箫合奏) 。为了给演绎者更多自由空间,因此古琴谱不标音拍和时值,有些谱字供给较大的变化空间,如指法中的“徽间记谱法”和不明确指示如“少许”等,和技法中的“索铃”等。因为目的是娱己,不需要取悦大庭广众多数量听者,因此音量不需要大,却能含有较细腻的音乐语汇,较含蓄的乐声、乐句变化,足够使弹奏者自身能领略和欣赏。因为弹琴重曲意和自身得意,但是曲声和曲意间的关系没有划一规定,靠个人主观感受,因此琴人随意变动曲声以达到个人得意的目的。因为没有版权概念,琴人们随意改动许多流传下来的琴谱,予以发表,在琴界里视为常事。许多现代琴人喜弹的或历史上受推崇的曲目,如《平沙落雁》《梅花三弄》《高山》《流水》《渔歌》《樵歌》等,都各有三五十种版本保存在百多种流传至今的谱集里。有的只是照旧重印,但是也有从小到大,从少到多的各类改动。许健先生曾撰文讨论琴曲《阳关三叠》现存的 33 种谱本,从最早的《浙字释音琴谱》( 最晚 1491 年) 到 最 近 的《山西育才馆讲义》( 1922) 。

古琴曲《广陵散》

在各琴曲里《广陵散》年代悠久,文献繁多,曲式篇幅庞大、曲意深远。虽然现存最早的谱是明初公元 1425 年的《神奇秘谱》,但是史料上明显展示该琴谱的出现能推前约一千年。《神奇 秘 谱》编 者 朱 权 在 谱 集 序 中 说:“然广陵散曲,世有二谱,今予所取者,隋宫中所收之谱,隋亡而入于唐,唐亡流落于民间者有年,至宋高宗建炎间,复入于御府,仅九百三十七年矣。”

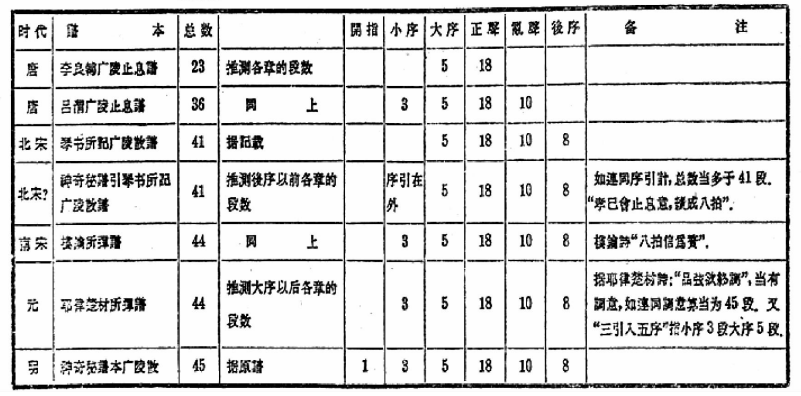

《广陵散》在《神奇秘谱》里有 45 段,分 6章,计 为 开 指( 1 段) ,小 序( 3 段) ,大 序( 5段) ,正 声 ( 18 段) ,乱 声 ( 10 段) ,后 序 ( 8段) 。虽然明以前的谱已不存在,但是王世襄先生指出: “历史记载中的各谱的段数的数字,恰好都是曲中某些乐章的段数数字的总和,因此也就有可能推测《广陵散》先有的是那些部分,逐此增续的是那些部分。”( 王文第 3 页) 比如,李良辅的广陵止息谱传至吕渭( 734 ~ 800) ,因是三传,他推测李良辅活动于8 世纪初。李谱从 23 拍传到吕谱增至 36 拍。王氏根据拍数,假定了吕谱在李谱基础上加了小序 3 拍和乱声 10 拍,恰好配合《神奇秘谱》里各章的段数。

王氏细读文献、大胆假设、思维缜密、逻辑清澈,很令人信服。他结论说该曲从唐到明“经过多次的丰富的发展,由短而长”。下列的简表是王氏所制,全表和论点请参考王原文。

图 1 《广陵散》段数进化简表( 王世襄第 3 页)

《广 陵 散》从 1425 年《神 奇 秘 谱》本 到1931 年为止共 13 版本( 见王文第 4 页详表) ,大致保持段数不变( 王氏指出《西麓堂琴统》本甲谱乙谱均为 44 段事因慢商意不在 44 段内) 。管平湖先生在 1953 年开始根据《风宣玄品》谱本打谱,继又参考《神奇秘谱》本作修正,1957 年定谱后录音,王迪先生译成五线谱。⑤

陈应时先生在 1985 年文章中说: “王迪同志在《广陵散》一书中注明‘管谱’和原谱有出入的音符约二百六十多个,但实际上还远远不止这个数。”( 第 19 页) 。陈文质疑管先生打谱说:“可惜管先生当时只侧重于演奏指法,却忽视了当时的古琴谱和后期的古琴谱在记谱法方面尚有音律上的区别,其徽间按音的记谱法,两者亦有所不同。此外,管先生没有首先把原谱原原本本地奏出来,然后再考虑加工改编,而是过急地加进了自己的东西,以致造成了‘管谱’和原谱有很多的出入。”( 第 19 页) 管氏所忽视的包括把明以前的“四分律”定弦法改成明、清后和现代用的“三分损益”法,误解了“徽间记谱法”为“徽分记谱法”,从而“改正”了多处徽位。这些“改正”不仅改变了原曲的旋律,而且有时还会改变原曲的调性。

章华英先生 2007 年的文章继陈文再深入评论管谱,指出管谱的改动“主要是将 Fa改成 Sol,Fa 改 成 Mi,Re 改 成 Re,Mi 改 成Re,Si改 成 La。这 样,原 来 曲 中 的 变 徵、清角、清羽、变宫等属于七声结构中的偏音及Mi、Re等装饰性的变音,均成为五声音阶中的音高了。”( 章 2007,第 103 页)

她结论说: “这些徽上的音绝大多都是该曲调性中五声音阶中的音高。由于前期的琴乐并不一定使用五声音阶,还有七声音阶,在弹奏时琴谱留下了较大的发挥空间,但到了明末清初,琴人渐渐习惯用五声音阶,固定了音高范围,因而,在一些早期传谱中,调性较复杂,音阶也多样,而到了晚期的传谱,调性反而简单,音阶也趋于五声化。管氏以上的改动正是依据清代以来琴人弹奏实践中的实际演奏徽位。”( 章华英 2007,第 102 页)

以上两位学者的论点正证明了“今”影响“古”的现象。正如章先生所说,明末清初时琴人渐渐习惯用五声音阶,到 20 世纪时数百年来五声音阶已根深蒂固,认为古琴音乐就是用五声音阶,因此也不能怪管先生改动徽位。演奏者不是学者,他们靠自己的直觉,代表了他们所处时代的审美观念,主观地把谱中细节改动以适应或取悦认为更“好听”的演绎。正如巴赫的例子,20 世纪听众已习惯钢琴的各种性能,也习惯了以钢琴性能来表达浪漫派主义乐曲,因此接受了也选择了用浪漫派的风格和乐器来演绎巴赫,从此巴赫已不是 18 世纪的巴赫,而是被 20 世纪认同的巴赫,但是被听众以为是 18 世纪的巴赫。

1982 年夏我跟随姚丙炎老师学习,初次听他弹《广 陵 散》,惊叹他节奏处理细腻复杂,经常用“切分音”( syncopation) 不用说,有时更用“交错强音节奏”( cross rhythm) 和“增减时值节奏”( additive rhythm) 。他的乐句划分清晰,急徐起伏紧凑,戏剧性的效果与曲意极为配合,但是又不过于夸张。比较之下,管先生的演绎就显得过于平淡,少了几分激情。

我立即要求学习,姚老师欣然同意。老师在1950 年代已根据《风宣玄品》打此谱,随后转而用年代更老的《神奇秘谱》,到我学时他就叫我用“神谱”。他曾对我说,打谱时推敲每一个谱都需经年,很难有绝对满意的最终定稿。他打谱的乐趣并不在于得到完满的结果,而是在于探索的过程。姚公白兄在他记他父亲打谱成就的《琴曲钩沉》前言里也说:“先父弹琴常有变化,细微之处从不固定……先父认为: 在总体气氛不变下,操缦时细微之处,大可不必拘泥,在不同环境与心情下,均可有所变化; 古人遗谱予后人,留下偌大空间,今人何必自囿! ……先父对其所完成之琴曲,常作反思,时有节奏旋律之变更,谱字指法之新解……”( 2007,第 2 页)

上文提到陈应时先生对管谱的评语,他说: “管先生没有首先把原谱原原本本地奏出来,然后再考虑加工改编,而是过急地加进了自己的东西,以致造成了‘管谱’和原谱有很多的出入。”姚老师打谱的哲理和方法稍配合了应时兄的要求,重于研究历史文献,尤其注重与琴谱现世年代的理论书,尽可能明白谱字指法,忠于原来面貌,然后才把“自己的东西”加入。姚老师异于管先生之处是他拥有学者求真的态度和方法输入打谱过程中,尽量在求“美”上 加 入 求“真”。他 更 领 略 到“美”是随不同年岁、环境与心情下,均可有所变化。因此他不重记谱,白纸黑字的谱把演绎硬化,并不能代表打谱者对乐曲的全面感受。他这种理解确是极为先进的。( 见姚公白 2007,第 2 页) 。

可是姚老师归根结底还是 20 世纪琴人,与管先生和其他琴人一样难于跳出对琴乐感受上的时代框框,尤其是五声音阶的“极权”控制。我记得在学习期间,我们把谱字一个一个细读,老师详细解释指法和技法,然后在琴上示范,他耐心的指导我永世不忘。但是他示范时我注意到有几处所用徽位和谱上所指有出入,我忍不住大胆质疑,老师毫不介意,解释说谱上所写徽位脱出五声音阶,听起来有突兀之感。我解释说我们应尽量忠于谱字、忠于历史,老师也不生气,说很同意,就地修改。后来我出版了我为老师的《广陵散》录音所译成的的五线谱( 1997) ,用的录音是老师还没把徽位归正之前,我注下了老师把谱字改动之处。

我在这里选了两处姚老师和管先生修改之处,有趣的是,两人所选择的修改选择却不一样。

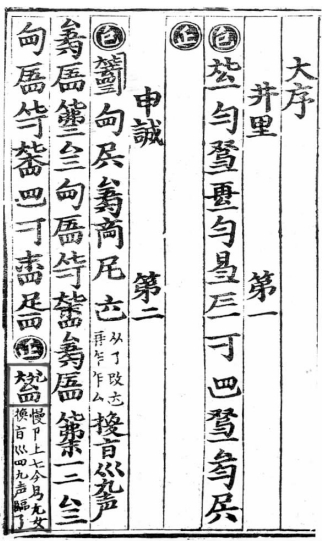

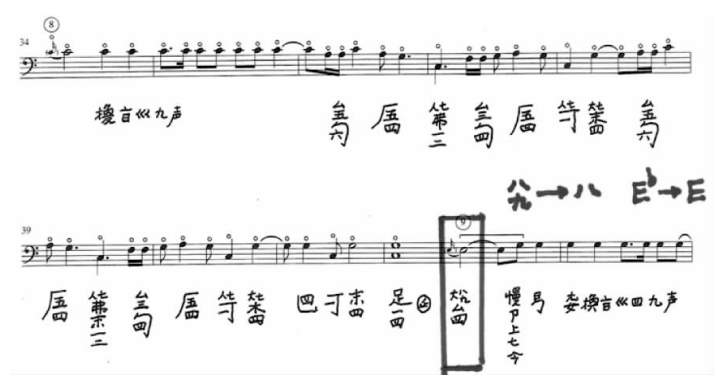

图2 《神奇秘谱·广陵散》大序第二“申诚”第三行

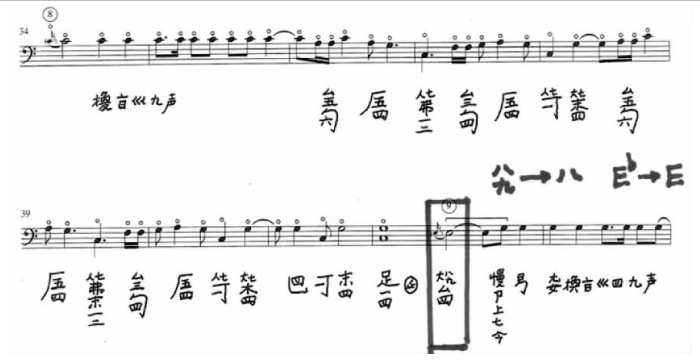

(1) 大序第二“申诚”第三行最底徽位是八九,管先生改为九,就是改 E ( Mi) 为 D( Re) 。姚老师改为八,就是改 E ( Mi) 为 E( Mi) 。

图 3 《神奇秘谱·广陵散》大序第二第三行管平湖的处理

图 4 《神奇秘谱·广陵散》大序第二第三行姚丙炎的处理

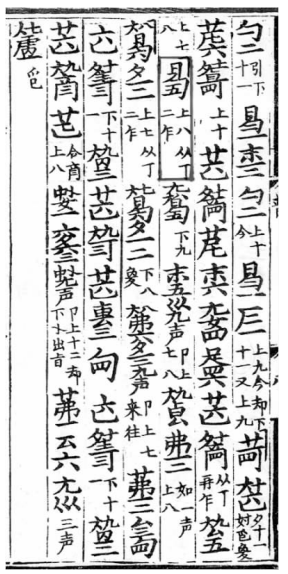

(2) 大序第四“因时”第六行第二个谱字,徽位是“八”( 从九上八) ,管先生改为八九,就是改 F( Fa) 为 F( Fa) ,姚老师改为七八,就是改 F( Fa) 为 G( Sol) 。另有多处在此不详列。

“今”影响“古”在 20 世纪末更为明显。

中国 30 多年来,社会稳定了,政策开放了,经济飞跃了,人民的物质生活节节提高了,尤其是在城市和沿海的地区。当物质生活安定及丰富以后,人就自然地要追求精神的生活,但是因为近年来作为建国基础和初衷的社会主义思想在社会上逐渐淡薄,使普罗大众迷茫,有无可适从的感觉。那么有否别的思想、哲学能够替代呢? 有很多人就以极度的物质享受和声色娱乐来填补精神上的空虚; 但是也有部分人开始被中国传统文化所吸引,寻找自己的根。可是学习传统文化谈何容易,当然其中比较多彩多姿、比较容易给吸引的,就是传统的艺术了,尤其是有声有色的表演艺术。

图 5 《神奇秘谱·广陵散》大序第四“因时”第六行

图 6 《神奇秘谱·广陵散》大序第四“因时”第六行管平湖的处理

图 7 《神奇秘谱·广陵散》大序第四“因时”第六行姚丙炎的处理

在各种的中国传统表演艺术之中,古琴丰富的文化涵义很有吸引力,难怪这 30 年来国内刮起了一阵古琴热,尤其在 2003 年古琴又被载入联合国教科文组织“人类口述与非物质遗产”名录之后更是热上加热。学琴的人多,听音乐会的人多,买数码录音盘的人也多。( 荣鸿曾 2006) 古琴不再只是文人小众的专有,却转而成为普罗大众的消闲娱乐,⑥ 也因此很自然地成为商家谋利的商品、古琴家成名的渠道,因此“美”的定义和选择已受经济制度所影响。为了要谋更大的利,古 琴 演 奏 就 必 要 吸 引 更 大 数 量 的 听众,正如欧 洲 古 典 音 乐 从 17 世 纪 转 到 19、20 世纪过程中的变化相似。《广陵散》也免不了朝这方向而再次有变化,明显改动是乐曲长度的缩短。

回看管平湖在 1950 年代打谱照足了《风宣玄品》及《神奇秘谱》的六章 45 段,弹奏时间共 22 分 32 秒。姚 丙 炎 从 1950 年 代 到1970 年代把谱打打改改,最后决定接受王世襄研究的结论( 见本文图 1) ,用了被认为年代最老的 23 段本( 大序、正声) ,姚老师再自加开 指 一 段,共 24 段,弹 奏 时 间 共 16 分03 秒。⑦

可是 在 1980 年代社会和经济开始剧变,听琴学琴的人数大量增加。为了取悦对古琴没有深切认识的听众,琴人演奏《广陵散》把原谱大刀劈斧的删短。以近年来最著名也影响力最大的琴人为例,龚一的版本弹奏时 间 是 6 分 56 秒,李 祥 霆 的 是 6 分 44秒。⑧ 其他年轻一辈的琴人也大致效法。普罗大众听《广陵散》,无论在光碟上听、网上听或现场听,六七分钟的长度也就是他们所认识的《广陵散》,这又是今影响古的实例。《广陵散》的历史演变显示从唐初至明初约七八百 年 间 篇 幅 从 23 段 到 45 段,从 小 到大,从短到长。但是 20 世纪下半叶则相反:在少 于 半 世 纪 的 时 间 内 从 大 到 小、从 长到短。

管平湖、姚丙炎、龚一、李祥霆等因时因地、因社会环境和经济变迁,也因个人文化修养和所经历的音乐旅程,引起对“美”和“真”的理解和选择,和对某种风格的偏爱或抗拒,都是很正常的现象,很能理解,不是对或错的问题,而只是“今”影响“古”的实例和必然现象。

结 论

所有用乐谱的民族都愿望能把音乐传于他人和后世,也是民族发明乐谱的根本理由。然而后世的乐人承受了前人乐谱后,很自然地 以 当 代 的 思 想、美 感 以 至 受 政 治 倾向、经济压力等去演绎前人所留下的乐谱。

古琴因为上文提到的琴谱特点和文人传统,这种“古”“今”相互影响的现象尤为突出。数百年来流传下来的琴谱,其中许多曲目都在不同时期出现不同的版本,证实了琴人对古谱随种种原因作取舍改动。对研究古琴音乐史的学者来说这确是一种挑战,却也是机缘。琴人对古谱所作的改动正反映了某一个时代的文化,各时代的版本提供了罕有资料来研究、分析、认识某一时代的种种现象,不止 只 是 研 究 古 琴 音 乐 结 构 和 风 格 的演变。

“古”“今”相互影响在各历史年代里各有所倾 向。琴 人 创 作 新 曲 是“古”影 响 了“今”,而琴人打谱继而发表经改动的谱则是“今”影响了“古”、重建了“古”。三谷阳子比较了明朝和清朝流传的谱集,说清朝更多大量古 曲 的 版 本,少 量 的 创 新 原 曲 ( 1981,第100 页) 。同样的,20 世纪从 50 年代到世纪尾琴人大量打古谱,两者都是“今”重建“古”的年代。

欧洲古典音乐的演变从公元 10 世纪格里高里圣咏乐谱开始,到 20 世纪初留传下来的乐谱,对欧洲古典音乐结构和风格的演变有线可寻,除了有个别例外,一般是从简到繁,从小到大,从单声到多声,尤其是和声的发展,乐器的多样化等,更显示了欧洲古典音乐演变大致是“古”影响“今”的单方向的线形进行。⑨ 古琴音乐就完全不是这回事,这与上文提到的文人传统有关。“古”“今”相互影响下使琴乐历史演变错综复杂,是世界音乐里罕见的现象。

参考书目:

1.陈应时: 《评管平湖演奏本〈广陵散〉谱》,《音乐艺术》,1985 年第 3 期,第 18 - 23 页,转第33 页。

2.林萃青( Lam,Joseph) : “‘There Is No Music inChinese Music History’: Five Tunes of CourtMusic from the Yuan Dynasty ( A. D. 1271 -1368) ”( 《中国音乐史里没有音乐’: 元朝宫庭乐曲五首》) Journal of Royal Musical Association119( 1994) : 165 - 188.

3.三谷阳子( Mitani Yoko) : 《古琴音乐的历史变迁》,吴文光译,《琴论缀新 5》( 1981 年 3 月) ,第 63 - 109 页。

4.Park,J. P.: “Instrument as Device: Social Consumptionof the Qin Zither in Late Ming China”(《乐器作为工具: 晚明时期古琴成为社会上的消费品》) ,Music in Art XXXIII/1 - 2 ( 2008) :137 - 148.

5.汤亚汀摘译: 《从中国古琴研究看历史的相互依存》,《今 虞 琴 刊》续,上海今虞琴社编( 1996) ,第 42 页。译自荣鸿曾英语原文( Yung 1987) 。

6.王世襄: 《〈广陵散〉说明》,中央音乐学院民族音乐研究所编,《广陵散》,北京音乐出版社。1958 版,第 1 - 7 页。

7.王迪: 《管平湖 1957 年演奏录音谱译》,中央音乐学院民族音乐研究所编,《广陵散》,北京音乐出版社,1958 版,第 10 - 33 页。

8.许建: 《最忆阳关唱,珍珠一串歌》《音乐论丛》1( 1981) ,第 112 - 127 页。

9.姚公白: 《琴曲钩沉》,香港恕之斋文化有限公司,2007。

10.荣鸿曾( Bell Yung) : “Historical Interdependencyof Music: A Case Study of the Chinese Seven- String Zither”( 《 以中国的七弦琴为例试论音乐的历史前后相互影响》) ,Journal of the AmericanMusicological Society XL, No. 1( 1987) ,82 - 91.

11.荣鸿曾 ( Bell Yung) : Celestial Airs of Antiquity:Music of the Seven - String Zither of China( 《太古神品: 中国的七弦琴音乐》) . Madison,Wisconsin:A - R Editions. 1997.

12.荣鸿曾: 《从经济因素看琴的传承与开拓》,《古琴的传承与开拓》,郑培凯、张为群编,广西师范大学出版社,2006,第 24 - 29 页。

13.章华英: 《管平湖古琴打谱艺术探窥》,《中国音乐学》,2007 年第 3 期,第 90 - 109 页。

14.郑培凯、张为群编: 《古琴的传承与开拓》,广西师范大学出版社,2006。

15.中央音乐学院民族音乐研究所编: 《广陵散》,北京音乐出版社,1958 版。( 内 附 王 世 襄 文《广陵散说明》和王迪以五线谱译管平湖 1957年演奏录音。)

注释:

① 见郑培凯、张为群 2006。

② 本文前身以英语发表( Yung 1987) ,随后被摘译( 汤亚汀 1996) 。著者在此补充资料重写。

③ 音乐史并不限于乐曲结构和风格的演变。见Joseph Lam 林萃青 1994。

④ 几年前一位美国作曲家向往古琴,从三百里外来向我学习。上了三课后基本指法技法还没搞清楚,妄论熟练,简单的曲子也没弹好,竟然作曲,把琴面琴弦又打又敲,更且公开演奏,这现象在国内大概还没出现。

⑤ 录音当年只内部发表,1994 年正式出版,见《中国音乐大全·古琴卷 1》,中国唱片公司。王迪译谱见中央音乐学院民族音乐研究所编: 《广陵散》,音乐出版社 1958 年版,第 8 页。

⑥ 这现象在以前也出现过。J. P. Park 说: “在晚明时期文人写大量文章推崇古琴为高尚社会的时尚象征……因此群众中许多人都以弹古琴作消闲以培养音乐教育,也以古琴表示他们有高尚品味和文化修养。”[… the literati's copiouswritings on the instrument“utterly aestheticized[the instrument] as an icon of elite fashion”sothat“a larger public could enjoy as a leisurepursuit,as a way of developing musical acumen,andasserting their good taste and culturalsuperiority]( Park 2008: 140) .

⑦ 管平湖演奏本采自《中国音乐大全》,所为八大件,第 1 盘第 3 曲,中国唱片公司出版,1994。姚丙炎演奏本采自荣鸿曾 1997。

⑧ 龚一演奏本见网址 https: / / www. youtube. com/watch? v = sKJAHb9Gwrg李祥 霆 演 奏 本 见 网 址 https: / /www. youtube.com/watch? v = 3im51koB5VY

⑨ 前文提到巴赫的键盘音乐是少数例外之一。