本文原载

《音乐文化研究》

2022年第2期

琴意谁可听?(上)——欧阳修之琴与北宋士风

文|沈 冬

引言

醉翁欧阳修是北宋政坛领袖、文坛山斗。他生于太平盛世初露曙光的北宋真宗景德四年(1007),死于忧患日深全面变法的宋神宗熙宁五年(1072),一生历事仁宗、英宗、神宗三朝。[1]他一生从政长达四十二年,由幕僚推官至一方主政的县令知州、文学侍从的翰林学士,乃至于执掌朝政的参知政事,经历了三次在朝,两次贬谪、两度外任的大起大落,辗转任官于汴京、洛阳、夷陵、乾德、滁州、扬州、颍州、应天府、亳州、青州、蔡州等不同地区和城市,仕宦之途可谓坎壈备至。他名满天下,谤亦随之,[2]贡献也是出类拔萃。他改变了宋代文坛奇僻怪险的文风,“由是天下之文一变而古”、[3]被誉为“一代文宗”[4];一生提携后进,拔擢英才无数;[5]在经学、史学、金石学上都有举足轻重的影响。[6]尤其可贵的是,他娴熟吏事,[7]著作等身,[8]“以文章道德为一世学者宗师”,[9]其学术事业生前已广受推崇,迄今声名不衰。

在政事文章的全方位成就以外,其实欧阳永叔也有相当的艺术才分,他的书法楚楚可观,还能抚琴操缦,然而,有关他的思想、文学、经史、学术、经济、国防等各种专题研究已经汗牛充栋,有关他的艺术成就——尤其是琴的研究却寥寥可数。[10]永叔“六一居士”的称号众所周知,琴在此,与书、金石、棋、酒并列,被包括在这一张文人修养的图像中,宣告琴在文人生活中的合理性,这样的论述影响甚大,也在后世不断被承袭复制。因此,永叔的抚琴经验与观念,不但是宋代琴学的局部投射,也是知识分子——即所谓“文人琴”的重要指标与内涵。概而言之,身为一位具有影响力的政坛领袖、文化领袖,欧阳修与琴的过从,是北宋古琴文化不可不触及的一个议题,值得深入探赜。

个人曾撰文《醉翁欧阳修的琴趣人生》[11],以永叔生平为脉络,爬梳《欧阳修全集》内所有与琴相关的作品,分别考订其写作年代与背景,可谓是永叔有关琴的诗文著作的整理。文成之后,颇觉不足,因此根据前文搜集资料,继续研探永叔的琴学思想特色,本文拟由三个层面探触永叔之琴,首先,依其生平年代、仕宦历程,缕述他与琴有关的诗文作品,加以系年及说释;[12]其次,根据这些作品及相关记载探究他的抚琴经验及琴友交游;其三,讨论他的琴学思想,并试图以北宋士风为背景,观察永叔身为琴家、交结琴友、参与琴事、发为琴论,如何将他身为知识分子的理念浸润渗透入琴中,而他的琴学议论及抚琴实践又如何反过来成为北宋士风昭昭可见的脚注和诠释。由永叔之琴到北宋士风的联结,是本文试图提出的主要论点之一。

一、欧阳修的琴趣人生及琴学著作

南宋坊间书贾出版欧阳修词集,取名为《醉翁琴趣外篇》,[13]“琴趣”正可以形容永叔快意人生的抚琴态度,因此本文用为标题,永叔为官四十年,三次在朝,两次贬谪、两度外任,转历多方,一生经历很难清楚切割段落,斟酌思考后,本文将永叔一生分为五个时期:初仕西京、初贬夷陵、再贬滁州、入京主政、外放致仕。以此五个段落为经,以琴相关作品为纬,编为《欧阳修琴乐相关作品系年》(见附录),以检视永叔的琴趣人生及琴学著作。

(一)初仕西京(景德元年1007一明道二年1033)

欧阳修生四岁而孤,母亲郑氏夫人携家投奔任职随州(湖北随县)推官的叔父欧阳晔、永叔自幼家贫好学,“就闾里士人家借而读之,或因而抄录,……以至昼夜忘寝食,惟读书是务”[14]。我们无从得知他在这样贫困的环境中如何接触到琴,但他晚年回忆:“余自少不喜郑卫,独爱琴声。”(《欧阳氏三琴记》卷六四)可知他对琴情有独钟,自少至老不改。

在永叔作品里,最早提及琴的,可能是《舟中望京邑》一诗(卷五五),据考是天圣五年(1027)春天试礼部不中,乘舟南归时听作。天圣七年,永叔试国子监为第一,国学解试又第一,“由是名重当世”[15]。天圣八年,晏殊知贡举,礼部试永叔又居第一,崇政殿试为进士甲科第十四名,年方二十四岁,投官将仕郎、试秘书省校书郎、充西京(洛阳)留守推官。当时西京留守钱惟演以爱才好客知名,幕中济济多士。永叔西京四年,得以结识毕生知已如梅圣俞、尹洙、谢绛等人,并且寻幽访胜,畅游九朝古都洛阳附近的名山胜景,众人唱和议论,形成了志同道合的文学集团,[16]对北宋文学发展有举足轻重的影响。

此时,琴偶或出现在永叔诗文中,如《拟玉台体七首·落日窗中坐》(卷五一)、《普明院避暑》(卷五六)、《题张应之县斋》(卷五六)、《逸老亭》(卷十)、《暇日雨后绿竹堂独居兼简府中诸僚》(卷五一)等,大都是居官生活中饮酒抚琴遣兴之作,最值得注意的琴诗是《江上弹琴》(卷五一),作于明道二年(1033)二十七岁,正月永叔因公赴京师,回程转湖北探视叔父欧阳晔,夜里……抚琴舟中所作,有句曰:“琴声虽可状,琴意谁可听?”以“琴声”“琴意”二元对举,可见对琴已颇有想法。

此时另一篇与琴相关重要文章是《书梅圣俞稿后》(卷七二)。永叔在洛阳与梅尧臣交游,结为知己,[17]明道元年(1032)梅尧臣吏事已毕,即将告归,永叔因作《书梅圣俞稿后》赠之。此文由乐到诗,由诗到琴,呈现了永叔对于乐的整体观点。

(二)初贬夷陵(景祐元年1034—庆历二年1042)

景祐元年(1034)五月,永叔西京推官秩满回到汴京,初次入朝为官,授宣德郎,试大理评事、监察御史、馆阁校勘,参与《崇文总目》的编纂。现存《欧集》有《崇文总目叙释》三十篇,包括一篇《乐类叙释》(卷一二四)。可能初为京官,无暇弹琴,仅有《和圣俞聚蚊》一诗提及琴。[18]景祐三年,吏部员外郎范仲淹与宰相吕夷简冲突,范仲淹贬知饶州,一时士论哗然;永叔作《与高司谏书》切责身为谏官的高若讷“圣朝有事,谏官不言”“不复知人间有羞耻事”[19],因此牵连入案,五月被贬峡州夷陵(湖北宜昌)县令。

景祐三年五月二十四日,欧阳修奉母携誉乘舟沿汴河南下,这一段贬官的迢迢长路,他写下了《于役志》纪录一路艰辛,其中也提到了琴:

(五月二十六日癸卯)癸卯,君贶、公期、道滋先来,登祥源东园之亭,公期烹茶,道滋鼓琴,余与君贶奕。……明日,子野始来,君贶、公期、道滋复来,子野还家,余皆留宿。君谟作诗,道滋击方响,穆之弹琴。[20]

这一场临歧赠别,与会之人包括王拱辰(君贶)、薛仲孺(公期)、孙道滋、蔡襄(君谟)、燕隶(穆之)、张先(子野),以及其他诸多文人。会中可能免不了快谈剧饮,但更有趣的是以烹茶、下棋、弹琴、击方响等方式表达别情,显现了宋代士大夫清雅的生活品位。

此处值得一提的是孙道滋,永叔在《送杨寘序》(卷四四)中自言“既而学琴于友人孙道滋。”可见孙道滋是他习琴的老师,但二人何时相识?何时开始习琴?史料一无所载。《欧阳修纪年录》的作者刘德清因而推断学琴之事在景祐二年(1035),并注曰:

据次年所撰《于役志》,欧阳修贬官夷陵,离京别友时,七次提及孙道滋,可知欧、孙为深交,学琴之事,姑系于此。[21]

然而据前文所引《江上弹琴》诗,可以确定明道二年(1033)时欧阳修已能抚琴,并非回京服官之后才开始接触琴,我们或可用琴人之间“转益多师”的习惯来理解,孙道滋应是永叔入京以后在琴方面深造求习的对象,在此之前他已能抚琴是确然无疑的,只是具体的启蒙老师及学习时间已无可探究了。[22]

景祐四年(1037),永叔由夷陵移乾德(湖北光化)县令。这段时间前后提及琴的诗文不多,如《题张报之学士兰皋》(卷五六)、《与薛少卿书二》(卷一五二),表达的仍是“琴、奕、樽酒”的文人雅趣。康定元年(1040),有长篇歌行《赠杜默》(卷一)提到了琴。值得注意的琴诗是宝元二年(1039)与琴僧知白的偶然过从。其时永叔知交谢绛出守邓州,梅圣俞调知襄城,好友均在邻近,重得聚首,孰知谢绛随即逝世,为了筹商丧葬事宜,永叔自乾德来到襄城与梅圣俞相会,在襄城结识了知白,于是写下了《送琴僧知白》(卷五三)及《听平戎操》(卷五三),尤其《听平戎操》跳脱了抚琴自适的小我局限,表露了永叔对于国家大政的关切,是琴诗中少见的。

(三)再贬滁州(庆历三年1043—皇祐五年1053)

北宋时期在继承传统音乐雅俗观的同时,也发展出了判断雅俗的新标准。在北宋之前的雅俗判断中,与音乐本身相关的内容主要集中在音乐风格上,但在北宋时期,对此问题的关注逐渐聚焦到了更具体的音乐本体上。

庆历三年(1043)四月永叔被召回京,转太常丞、知谏院,十一月以右正言知制诰,仍供谏职。他先后上呈奏议七十余篇,议论时事,并支持范仲淹推动的庆历新政,陷入党同伐异的漩涡中,写下著名的《朋党论》(卷十七)。政敌为了打击欧阳修,乃有所谓“张甥案”,指控他与甥女张氏有私,虽然事出诬罔“辩无所验”而不了了之,但永叔终究仍被贬为安徽滁州知州。自庆历五年(1045)十月起,他转徙各地,由滁州、扬州、颍州(安徽阜阳),应天府(河南商丘),接踵而至的是母亲郑太夫人逝世,回颍州守丧、回吉州泷冈安葬,自庆历五年(1045)至至和元年(1054),整整十年辗转于地方官任上。

这一段经历使得永叔油然萌生去意,向往归隐山林、琴酒道遥的日子,因此政事之余,滁州丰乐亭、醉翁亭、颍州西湖的山林胜景经常成为他笔下主题。此时若干篇章提到了琴,包括《游琅琊山》(卷三)、《幽谷晚饮》(卷五三)、《与梅圣俞书一七》《初夏刘氏竹林小饮》(卷五四)《寄圣俞》(卷五)、《竹间亭》(卷五四)《答杜相公宠示去思堂诗》(卷十二)、《忆滁州幽谷》(卷十二),除最后一例《忆滁州幽谷》是至和元年(1054),四十八岁回汴京服官时思念滁州所作,其余均为庆历六年(1046)至皇祐三年(1049)的作品,[23]琴在这些篇章里分量不重,通常都是文人徜徉于自然中的良朋知友。

此一时期与琴有关的作品中比较重要的,首推《送杨寘序》(卷四四),作于庆历七年(1047)杨寘累次举进不第,困于场屋,坎坷无成,最后因先人余荫补剑浦县尉,即将到南方偏远之地为官,于是永叔赠之以序以劝慰鼓励。本篇强调了琴音“纯古淡泊”可以“道其堙郁,写其忧思”还可以治疗“幽忧之疾”,对于琴的功能及审美提出深刻的经验谈。此一时期另两首重要的琴诗是《弹琴效贾岛体》(卷四)及《赠无为军李道十二首》(卷四),均为庆历七年在滁州作,《赠无为军李道十二首》自注是赠道士李景仙、《弹琴效贾岛体》则是他弹琴后困倦入梦而作,表现个人抚琴情志尤其清楚。显然贬黜在外,让永叔更有时间弹琴,并思考个人的琴学理念。

(四)入京主政(至和元年1054—治平三年1066)

至和元年(1054)五月,永叔服丧期满赴京师,因为在朝屡受攻讦,因此主动乞任外官,未获允许,奉命参与篡修《唐书》,随即又迁翰林学士;至和二年(1055)代表朝廷远赴契丹贺新君登位。嘉祐二年(1057),主持礼部贡举,对于所谓“太学体”的怪奇文风痛加裁抑,[24]苏轼、苏辙、曾巩、程颢、张载等文学名家或理学名儒都在此次贡举中脱颖而出,永叔也因而奠定了“一代文宗”的领袖地位。嘉祐五年(1060)转礼部侍郎,拜枢密副使;嘉祐六年(1061)转户部侍郎,参知政事。在此十余年间,永叔的仕途可谓一帆风顺,但宦海险恶,让他忧谗畏讥,感慨万端,“举足畏逢仇,低头惟避谤”[25],即使“天性刚劲”如永叔者,”[26]也不免“形骸苦衰病,心志亦退懦”[27],时时刻刻想着急流勇退,致仕归山。此时与琴有关之作,如《初寒》(卷十四)“篱菊催佳节,山泉响夜琴。自能知此乐,何必恋腰金。”《送郑革先辈赐第南归》(卷十三):“试问尘埃勤斗禄,何如琴酒老云岩。”都流露了此种厌弃功名、琴酒归乡的期待。

此一时期与琴相关作品中最有趣的,是与《醉翁吟》有关的几首诗。庆历六年(1046),永叔在滁州写下《醉翁亭记》:

太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁。醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。[28]

这是醉翁之名的由来,滁州山水林泉之美,太守萧然自醉之乐,跃然纸上,当时“天下莫不传诵”[29],引起了琴人沈遵的兴趣,创作琴曲《醉翁吟》,至和二年(1055)永叔初识沈遵,得聆此曲,嘉祐元年作《醉翁吟并序》(卷十五)、《赠沈遵》(卷六),[30]嘉祐二年(1057)又写《赠沈博士歌》(卷七)。

永叔此时已年过半百,达到了一生政事学术的巅峰,几首与琴有关的诗文都有拍板定案,为毕生浸淫琴学作一总结的气势。例如嘉祐四年(1059)《夜坐弹琴有感二首呈圣俞》(卷八),谈到琴人须笃于自信,不必介意知音难求,其后梅尧臣、刘敞等均有和诗。[31]嘉祐五年(1060),他有《奉答原甫见过宠示之作》(卷八),嘉祐七年(1062)有《三琴记》(卷六四),大约嘉祐二年以后又有《琴枕说》(卷一百三十),[32]结合熙宁二年(1069)的《书琴阮记后》,[33]此一诗三文,概述了他的抚琴经历,藏琴、弹奏曲目等,是永叔所有作品中有关抚琴最为具体的资料。

(五)外放致仕(治平四年1067一熙宁五年1072)

嘉祐八年(1063)三月宋仁宗驾崩,身后无子,由英宗赵曙入继大统。永叔数次乞放外任,英宗不许;治平二年(1065),因为英宗对生父濮安懿王的称谓问题,造成了大臣之间严重的争执,此所谓“濮议”。事涉皇家统绪及名分问题,应称濮安懿王为“皇考”或“皇伯”。重视礼制的大臣各执一词争论不休,虽然英宗崩于治平四年(1067)正月,但永叔再一次在政争中伤痕累累,令他心灰意冷,求去心切,终于获准外放安徽亳州,次年转知青州(山东益都),又转蔡州(河南汝南),宋神宗熙宁四年(1071)六月致仕归田,回到魂梦牵系的颍州安度晚年,达成了他“乞身于朝,退避荣宠,而优游田亩,尽其天年”的愿望,[34]—年后,熙宁五年(1072)闰七月与世长辞。

这一时期因濮议耗尽了欧阳修的心神,老去病弱的永叔可能更需要以琴来“和其心之不平”,治其“幽忧之疾”,[35]但在文字作品里能寻到痕迹并不多,少数提及琴的篇章,如《读易》(卷十四)、《赠潘道士》(卷五七)、《答端明王尚书见寄兼简景仁文裕二侍郎二首》(卷五七)、《叔平少师去后会老堂独坐偶成》(卷五七),无非是外放致仕之后闲散生活的述写。

此时提到琴的作品中,除了前文提及的熙宁二年(1069)《书琴阮记后》,最重要的一篇首推《六一居士传》(卷四四):

六一居士初谪滁山,自号醉翁,既老而衰且病,将退休于颍水之上,则又更号六一居士,客有问曰:“六一,何谓也?”居士曰:“吾家藏书一万卷,集录三代以来金石遗文一千卷,有琴一张,有棋一局,而常置酒一壶。”客曰:“是为五一尔,奈何?"居士曰:"以吾一翁,老于此五物之间,是岂不为六一乎?”

自熙宁元年(1068),永叔开始自署为“六一居士”,至熙宁三年(1070)完成了此篇《六一居士传》,应是永叔经过多年深思熟虑,决定为自己沧桑而丰硕的一生标举鲜明特征,作盖棺论定式的论断。值得注意的,他完全排除了公众领域成就取向的着眼点,而由个人私领域出发,强调人生在世,由文化之中汲取滋养,以成就人之所以为人的意义。其中,琴与书、金石收藏、棋、酒等并列,被包括在这一张文人修养的图像之中。其说影响甚大,也在后世不断被承袭复制。

二、欧阳修的抚琴经验及琴友交游

在北宋音乐思想的“重雅”中,由于对正统之“雅”的过分强调,出现了乐论与实践的错位,形成了两种名“雅”实“俗”的现象:一种是无意识的错位,由于不擅音律使“雅”的理想难以付诸实践;一种是有意识的错位,即冠“雅”之名、行“俗”之事。

承上对于永叔有关琴的诗文著作的爬梳,以下拟进一步讨论永叔的具体抚琴经验,包括他个人抚琴操缦的细节,以及他与琴人交往过从的重要活动。

要弹琴首先必须有琴,永叔有搜集著录器物碑铭之癖好,所著《集古录》开启后人金石学的先河,七弦琴本属于古器物,因此永叔也以搜集著录的态度记录了自己的藏琴,《三琴记》作于嘉祐七年的三月四日,永叔“以病在告”,闲来无事练习书法,于是“信笔作三琴记”文曰:

吾家三琴,其一传为张越琴,其一传为楼则琴,其一传为雷氏琴。其制作皆精而有法,然皆不知是否。要在其声如何,不问其古今何人作也。琴面皆有横文如蛇腹,世之识琴者以此为古琴,盖其漆过百年始有断文,用以为验尔。

永叔以收藏家的眼光鉴定了他所收藏的三张琴,制作都是“精而有法”,已有“漆过百年”的“蛇腹”断文。虽然永叔认为琴只需何“其声如何”“不问其古今何人作”,其实此三琴均出自见诸载籍的唐代著名琴工,更有一张是脍炙人口的唐代雷公琴。[36]《书琴阮记后》对此也有补充说明:

余为夷陵令时,得琴一张于河南刘几,盖常琴也。后做舍人,又得琴一张,乃张越琴也。后做学士,又得琴一张,则雷琴也。

显然永叔收藏的第一张琴是“楼则琴”,时为景祐三四年间(1036-37)贬官夷陵之时,第二琴“张越琴”是庆历末、皇祐初(1048-49)担任起居舍人后所得,而第三张雷琴则是在回汴京担任翰林学士,至和元年(1054)以后所得。《三琴记》有言:“今人有其一,已足为宝,而余兼有之,”可见三张琴在当时已价值不菲,言下颇有欣喜自豪之情。[37]

三琴的音色及永叔的使用如何?《三琴记》曰:

其一金晖,其一石晖,其一玉晖。金晖者,张越琴也:石晖者,楼则琴也:玉晖者,雷氏琴也。金晖其声畅而远,石晖其声清实而缓,玉晖其声和而有余,今人有其一,已足为宝,而余兼有之。

永叔对三琴的音色甄别十分精细,确乎是琴界中人的内行评语。金徽的张越琴“声畅而远”,属于通透嘹亮,声可传远。[38]石徽的楼则琴“清实而缓”。音色清澈实在,传音较慢,而玉徽的雷琴“和而有余”平和而悠长,本来“和而有余”的雷琴最符合永叙的古琴审美理念,但因视力不佳,他晚年常弹的却是较为一般的楼则琴,《三琴记》及《琴枕说》都写:

然惟石晖者,老人之所宜也。世人多用金玉蚌瑟晖,此数物者,夜置之烛下炫耀有光,老人目昏,视晖难准。惟石无光,置之烛下黑白分明,故为老者之所宜也。(《三琴记》)

余谓夜弹琴,唯石晖为佳,盖金蚌、瑟瑟之类皆有光色,灯烛照之则炫耀,非老翁夜视所宜。白石照之无光,唯目昏者为便。……余知琴晖,直以老而目暗耳。是皆可笑。……余家石晖琴得之二十年。昨因患两手中指拘挛,医者言唯数运动,以导其气之滞者,谓唯弹琴为可。亦寻理得十余年已忘诸曲,物理损益相因,固不能穷至于如此。老庄之徒,多寓物以尽人情,信有以也哉。(《琴枕说》)

欧阳修长年为眼疾所苦,弹琴必须辨识琴面徽位上下、走手取音,夜晚烛火摇曳下金徽、玉徽反光不定,只有白石徽在黑漆琴面上黑白分明,适合“老而目暗”者夜间弹奏。永叔晚年更因“中指拘挛”,于是以弹琴“导其气之滞者”帮助肢体末梢气血循环,弹琴甚至成为复健医疗的养生工具,因此“理得十余年已忘诸曲”,让他把常年遗忘的曲子全都复习起来了。

永叔既然藏有名琴三张,究竟他抚琴的频繁程度如何?弹奏的曲目如何?由诗文中也可以约略觇知一二,《奉答原甫见过宠示之作》回顾了他的弹琴经验:

不作流水声,行将二十年。吾生少贱足忧患,忆昔有罪初南迁。飞帆洞庭入白浪,堕泪三峡听流泉。援琴写得入此曲,聊以自慰穷山间。中间永阳亦如此,醉卧幽谷听潺潺,自从还朝恋荣禄,不觉鬓发俱凋残。耳衰听重手渐颤,自惜指法将谁传。偶欣日色曝书画,试拂尘埃张断弦。娇儿痴女绕翁膝,争欲强翁聊一弹。紫微阁老适我过,爱我指下声泠然。戏君此是伯牙曲,自古常叹知音难。君虽不能琴,能得琴意斯为贤。自非乐道甘寂寞,谁肯顾我相留连。兴阑束带索马去,却锁尘匣包青毡。

刘敞原甫是永叔的知交好友,从诗句“偶欣日色曝书画”来看,可能是因为夏日曝晒书画,注意到满布尘埃断弦之琴,适逢好友来拜,因有此诗之作。诗从自己生而孤弱“吾生少贱足忧患”,写到涉入政争而贬官“忆昔有罪初南迁”,到还朝身居高位,“耳衰听重手渐颤,自惜指法将谁传”似欲檃括必生弹琴故事。如今“试拂尘埃张断弦”,虽然一时之间“指下声冷然”,但刘敞离去后,琴却仍旧锁入了“尘匣包青毡”。开篇曰:“不作流水声,行将二十年”,自景祐三年(1036)贬于夷陵,至撰作此诗的嘉祐五年(1060)已二十余年,看来,这段时间琴不但未曾常置案头,甚至可能久已尘封不弹了。事实上不然,这恐怕仅是文人夸饰而已。

由欧公的诗文来看,除了《江上弹琴》(1033)、《弹琴效贾岛体》(1047)明白是自己抚琴以外,其他的作品或是听人弹琴,或以象征生活雅趣,真正记述自己弹琴的作品并不多,这其实可以理解。他位居要津、政务烦冗,又有大量的文史创作,要能持续固定的弹琴习惯是不太容易的,但诗文中仍有抚琴寄情的记载。此诗《奉答原甫见过宠示之作》提到贬官夷陵时,洞庭白浪、三峡流泉,触动了贬谪伤感之情,因此“援琴写得入此曲”,以《流水》之曲“聊以自慰穷山间”即便到了滁州,仍然是以《流水》写滁州幽谷的泉水潺湲,滁州时期的《弹琴效贾岛体》曰:“横琴置床头,当午曝背眠”,写的是琴横床头,弹累了就齁齁入睡,与琴是何等亲密自然的过从。同样滁州时期的《送杨寘序》则提及他从孙道滋习琴“受宫声数引,久而乐之”。这些记载都显示永叔并非二十年不动琴,而是经常抚琴自乐,特别是贬官夷陵、涂州之时,至五十以后服官汴京,更因为健康因素,重新复习年轻时所学的琴曲,琴艺自是日有所进了。《书琴阮记后》还有如下之说:

官愈高,琴愈贵,而意愈不乐。在夷陵时,青山绿水,日在目前,无复俗累,琴虽不佳,意则萧然自释。及做舍人、学士,日奔走于尘土中,声利扰扰盈前,无复清思,琴虽佳,意则昏杂,何由有乐?乃知在人不在器,若有以自适,无弦可也。

面对外界名利纷扰与习琴所需宁静专一的两相冲突之苦,永叔实有深刻的体会。贬官之际“无复俗累”,即使琴不佳也能“萧然自绎”,等到官高秩显,“声利扰扰”,即使名琴当前,“意则昏杂”。心随境转,弹琴之乐系于人心,而不系于琴的良窳,有此体会,可知永叔对弹琴一道是深造有得了。

永叔的抚琴经验其实是以一曲《流水》贯串起来的,《流水》是他毕生最钟爱的曲目,前引《奉答原甫见过宠示之作》回忆所及,和现实里弹给刘原甫听的,都是一曲《流水》。《欧阳氏三琴记》也记载:

余自少不喜郑卫,独爱琴声,尤爱《小流水曲》。平生患难,南北奔驰,琴曲率皆废忘,独《流水》一曲梦寝不忘,今老矣,犹时时能作之。其他不过数小调弄,足以自娱,琴曲不必多学,要于自适;琴亦不必多藏,然业已有之,亦不必以患多而弃也。

永叔成长于艰困的环境,但自幼好琴,根于天性,尤其对《流水》一曲情有独钟,虽然“平生患难,南北奔驰”但仍“梦寝不忘”《流水》,到老不变,“时时能作之”,至于其他琴曲,前引《琴枕说》已提到“十余年已忘诸曲”逐步回忆复习,但他以自娱为主,并不以多为贵,因此说:“其他不过数小调弄,足以自娱。琴曲不必多学,要于自适。”这是明显的文人琴风范。

欧阳修好琴、能琴当世所知,以琴作为良朋聚晤、茶边酒后、移情遣兴之用屡屡见诸诗文,结交的琴友如范仲淹、苏舜卿、苏轼、江休复、孙道滋、燕肃等,不及备考,但如就永叔以琴会友、发为议论的重要性来看,本文以为有以下三人特别值得探讨。

一是琴僧知白[39],宝元二年(1039)永叔在襄城梅尧臣处与他有短暂交游,写了《送琴僧知白》及《听平戎操》二诗,《送琴僧知白》诗如下:

吾闻夷中琴已久,常恐老死无其传。夷中未识不得见,岂谓今逢知白弹。遗音髣佛尚可爱,何况之子传其全。孤禽晓警秋野露,空涧夜落春岩泉。二年迁谪寓三峡,江流无底山侵天。登临探赏久不厌,每欲图画存于前。岂知山高水深意,久以写此朱丝弦。酒酣耳热神气王,听之为子心肃然。嵩阳山高雪三尺,有客拥鼻吟苦寒。负琴北走乞其赠,持我此句为之先。

此诗开宗明义即说明知白师承慧日大学夷中的琴艺,是所北宋所谓“琴僧派”的嫡系直传。“琴僧派”始于琴待诏朱文济,[40]沈括《补笔谈》曰:“兴国中琴待诏朱文济鼓琴为天下第一,京师僧慧日大师夷中尽得其法。”[41]朱文济在宋太宗之前抗颜直谏,不肯接受太宗新创的九弦琴,虽是柔弱琴人,却展现了诤臣风骨。[42]知白既是朱文济的再传弟子,琴艺自然可观,因此欧阳修以“孤禽晓警秋野露,空涧夜落春岩泉”称赞他能以琴声摹写孤禽鸣泉的自然声响。如前引《奉答原甫见过宠示之作》诗所述,永叔自己贬谪在“江流无底山侵天”的峡州夷陵时,也曾想将山水风景图之于画,甚至“援琴写得入此曲”。如今一闻知白之琴,仿佛“山高水深意”在知白的弦上指间出现了,对知白的琴艺可算是肯定推崇。有趣的是,诗末提到知白远道而来,本来是为了“负琴北走乞其赠”,特地来求梅尧臣一诗揄扬,但欧阳修以谢安鼻疾音浊的典故比拟梅尧臣捏着鼻子苦吟未成,既然“有客拥鼻吟苦寒”,不如“持我此句为之先”,让我先以此诗赠知白吧!虽然如此,梅尧臣集中仍有《赠琴僧知白》一首,[43]也许真的是拥鼻苦吟,相形之下,梅诗的内容客套平淡,远不如欧阳修此作生动。

此诗的重要性在于指出了知白琴学正传的身份,也是今日考订琴僧派源流的重要依据。事实上,欧阳修在此诗中对于“负琴北走”乞赠予人的琴僧知白是有意见的,另首《听平戎操》于此有更明白的表达,下文另有讨论。

永叔以琴会友,值得探讨的第二位朋友是杨寘。《送杨寘序》作于滁州时期,因为杨寘即将服官南方,于是永叔赠序为别。文章目的虽为赠别,开篇却由毫不相关的个人学琴经验闲闲谈起:

予尝有幽忧之疾,退而闲居,不能治也。既而学琴于友人孙道滋,受宫声数引,久而乐之,不知疾之在其体也。夫疾,生乎忧者也。药之毒者,能攻其疾之聚,不若声之至者,能和其心之所不平。心而平,不和者和,则疾之忘也宜哉。

在此,他坦承自己有精神方面的疾病,所谓“幽忧之疾”或即今日所谓忧郁症之类,永叔幼年失怙,力争上游,也许内心有所压抑,忧郁成疾也是可以理解的,而琴在此时适时扮演了治病良医的角色,他认为,以药治病是以奔攻毒,“不若声之至者,能和其心之所不平”。在此,永叔强调了琴曲有“和”的功能,这是他琴学思想的主轴;以琴之“和”医“心之不平”,心疾也能不药而愈。以下,他又反宕一笔,“琴之为技小矣”,他细数琴曲的境界层次,由单纯的宫羽乐音之变,到寄托孤臣孽子之情,都比不上“纯古淡泊”而臻“和”境的琴音,可以“道其堙郁,写其忧思”。一篇琴说,至此才急转直下,正面劝慰杨真,既然体弱多病,又有抑郁在心,如今远宦南方,不如学琴以“平心养疾”吧!本文写法出人意表,对琴明贬(琴之为技小也)实褒(是不可以不学),迂回曲折,摇曳生姿,是欧阳修散文中颇获称赏的一篇,以下还有深入讨论。

沈遵是欧阳修另一位值得讨论的琴友,曾为欧阳修创作《醉翁吟》琴曲。据《醉翁吟并序》载:

余作醉翁亭于滁州,太常博士沈遵,好奇之士也,闻而往游焉。爱其山水,归而以琴写之,作《醉翁吟》三叠。去年秋,余奉使契丹,沈君会余恩、冀之间。夜阑酒半,援琴而作之,有其声而无其辞,乃为之辞以赠之。

原来自从《醉翁亭记》传诵天下之后,滁州醉翁亭也成为今日所谓“观光景点”之类,沈遵前去游览,有感于斯时斯地斯人,乃创作琴曲《醉翁吟》。至和二年(1055),永叔奉派出使契丹,在恩州(河北清河)、冀州(河北冀县)途中,初次会晤沈遵,也初次听到等于是为他所创作的“宫声三叠”的新琴曲,此时已是《醉翁亭记》成篇的十年以后了。永叔《赠沈遵》诗云:“醉翁吟,以我名,我初闻之喜且惊”,必是十分感动,当下承诺要为这首“有声无辞”的琴曲“为之辞"。北使途中,无暇创作,次年嘉祐元年(1056),永叔出使事毕返回汴京,才写了《醉翁吟并序》,意犹未尽,接着又写了《赠沈遵》(卷六),嘉祐二年(1057)又写《赠沈博士歌》(卷七),同时梅尧臣也和了一首《醉翁吟》。[44]

这位能制新曲的琴家沈遵何许人也?正史无载,而王安石有《仙居县太君魏氏墓志铭》一文,则是透露了若干讯息:

魏氏……太君年十九,归沈氏。归十年生两子,……其后子迥为进士,子遵为殿中丞、知连州军州。而太君年六十有四,以终于州之正寝,时皇祐二年六月庚辰也。嘉祐二年十二月庚申,两子葬太君江明申港之西怀仁里,于是遵为太常博士、通判建州军州事。[45]

这位墓主太君魏氏大概就是沈遵之母。据墓志可知沈遵为江阴人,曾任殿中丞、知连州军州,嘉祐年间为太常博士、通判建州军州事,正符合永叔诗中的“沈博士”之称。魏氏卒于皇祐二年(1050),享寿六十四,推算她十九归于沈氏,十年生两子,幼子沈遵大约生于真宗大中祥符末年(1015前后),作《醉翁吟》琴曲时大约三四十岁之间,永叔的好友梅尧臣、刘敞都曾赠诗给他。[46]

这三首与《醉翁吟》有关的诗作谈到琴的地方并不多,仅有少数诗句称赞沈遵琴艺,如“宫声三叠何泠泠”(《赠沈遵》)、“子有三尺徽黄金”(《赠沈博士歌》)、“指下呜咽悲人心,时时弄余声”(《醉翁吟》),其余多在回忆自己徜徉来去滁州山林之间,与鸟兽同乐,或写醉翁把酒听泉、醉倒石上,大有《列子·黄帝》鸥鸟与人同游,一无机心的姿态。[47]而今经历十年忧患,“滁人思我虽未忘,见我今应不能识”,留下风动木落,山草芳菲,物是人非,不胜慨然之感。

我们并未见到永叔亲自弹奏《醉翁吟》的记载,推想他大概是不弹此曲的。此曲创作之初就是“有声无辞”的器乐曲,永叔虽说“为之辞”但所写《醉翁吟》诗却非琴曲歌词,诗与琴曲仍然各自独立,直到苏东坡为之填词,才成为“琴中绝妙”,[48]其事载在王辟之《渑水燕淡录》,其时欧阳修身故许久。琴词相配过程如何、宋人记载歌咏如何、传谱如何,已见他人研究,本文不另赘述。

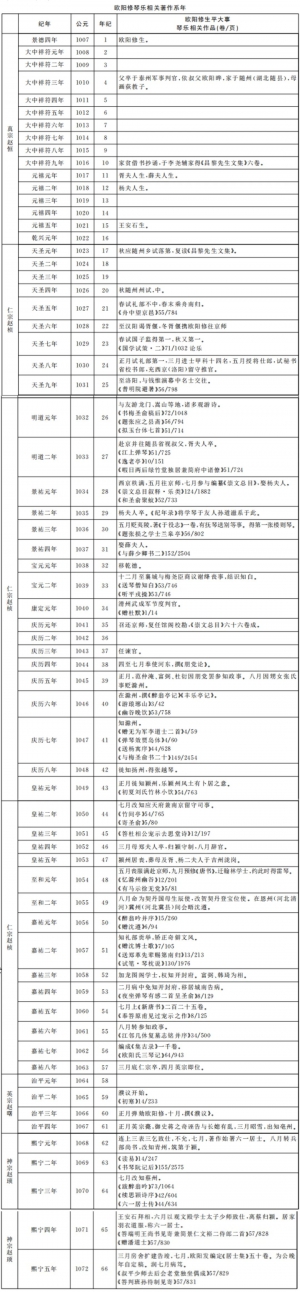

附录

说明:1.作品编年根据李逸安点校《欧阳修全集》、李之亮《欧阳修集编年笺注》、严杰《欧阳修年谱》,刘德清《欧阳修纪年录》及其他相关研究考校排列而成。卷数、页数根据《欧阳修全集》附干作品之后,以“卷/页”表示。

2.欧阳修诗文中凡提及琴者尽可能列入,并及于少数论乐篇章。另有《忆鹤呈公仪》《鹤联句》《留题安州朱氏草堂》《送杨君归汉上》《皇从侄卫州防御使遂国公墓志铭并序》等篇无法系年,并附于后。

(未完持续)