摘要:琴派,特指古琴音乐的流派,多因地方色彩、风俗差异及琴人师承关系、审美理想不同而风格迥异。琴派的出现,推动了古琴艺术的发展,丰富了古琴音乐的表现力。琴派的研究,有助于我们了解古琴音乐的独特性,同时对古琴音乐的创作、审美、传承也具有重要的意义。笔者拟从清代乾隆年间的中州琴派入手,共分三个章节,分别论述了中州琴派的历史形成过程及其琴派内部各大琴谱的概况;中州琴派的琴曲与音乐审美风格;中州琴派的琴人群体及与其它琴派的渊源关系,旨在弥补琴乐历史中有关中州琴派的不足,探求中州琴派音乐审美风格,为后人提供参考依据。

前言

古琴音乐的流派,俗称"琴派",是琴乐文化中的重要组成部分。

中州琴派是纷繁复杂的古琴流派中的一支,产生于“淳朴端正"的中原大地。初次结缘中州琴派,是在浏览《查阜西琴学文萃》①时。清人崔应阶②“高古淡远,不同反响”的评价,是对中州琴派审美风格的高度概括。中州琴派在琴学论著中鲜有被提到,带着疑问,笔者对中州琴派的琴谱进行了系统的梳理及研究。

中州琴学历史悠久,源远流长,中州琴派在这典型的文化风貌下孕育而生。琴派的形成具备以下特点:一、琴派具有时间性;二、每个琴派都有其代表意义的琴谱刊行传世;三、琴人对其所属琴派之审美思想、主张、指法特点、琴曲等自然继承和保护;四、琴社是琴派的社会活动场所;五、历史上不同琴乐流派之间具有互相继承、变异的承继关系等。③清代乾隆年间是中州琴学发展的又一个高峰期,也是中州琴派的形成时期。这时期大量的琴谱刊行于世,并形成了较为集中的琴人群体,且对“清、和、苍老、中正”的音乐审美风格有共同的追求。纵观中州琴学的发展历史,隋唐以前,尽管中州地区曾出现过大量著名的琴家和琴谱,如蔡邕的《蔡氏五弄》、嵇康的《嵇氏四弄》等,但主要是个别琴人及琴曲的记载,琴乐并没形成清晰的派别。唐代之后,琴乐风格才逐渐统一为用地域命名。因此,笔者文中提到的“中州琴派”,主要是聚焦在清代以来,力求客观准确地描述中州琴派内琴曲、琴用指法及琴乐审美的状况。

一、研究现状及意义

对于中州琴派,目前的研究主要包括三个方面:

一方面是对中州琴派琴谱的搜集、整理,这项工作主要由查阜西来完成,存见于《查阜西琴学文萃》中《琴曲集成第二辑九十八中原书剧本提要》一文,第28、29、31、32、33、36 篇;《存见古琴曲谱辑览》④中“存见古琴谱集及其所收琴曲的提要”一部分,第57、58、61、62、65篇。另外在《清代琴谱著见琴人名录》(查阜西先生手抄版)⑤中还有关于各大琴谱编撰者、作序人、校订人的介绍。

另一方面是现今中州琴人丁纪园、宋大年等“为继承传统,为中州琴学的再度振兴与发展"所作的一系列工作。主要是:1.对中州琴学的历史梳理过程,见于丁纪园《漫画中州古琴》一文。2.宋大年撰写的《中州派古琴指法集释》,他将现存的几部中州派琴谱中近两百个指法谱字进行了整理归类,分别将原文录出,并且加上了他个人的意见和对谱字的解释。3.中州琴派琴曲的打谱工作,这项工作主要由丁纪园、宋大年等中州琴人来完成,他们发掘整理的中州派琴曲古谱主要有《水龙吟》、《幽涧泉》、《沧浪吟》等十余首⑥。

最后,陈莉娜《古琴“中州琴派”略考》⑦一文,从先秦时期的中州琴学到宋以降中州琴派的历史、琴谱等发展过程做了梳理。

以上可看出,现今中州琴派的研究多停留于琴谱、琴曲资料的搜集、整理,而并无对中州琴派全面系统的研究。因此,笔者对中州派琴谱进行研究后并进行了打谱按弹工作,从中州琴派的历史形成过程入手,将琴谱中的琴曲、琴用指法及琴乐审美等方面做系统介绍。琴派的研究能够使我们了解古琴音乐的独特性,同时对古琴音乐的创作、审美、传承具有重要的意义。本文旨在弥补琴乐历史中有关中州琴派的不足,探求中州琴派的音乐审美风格,为后人研究提供参考依据。

二、中州琴派的历史形成过程及中州琴谱

(一)中州琴学的历史

1.中州概况

现今,对于“中州”一词,主要有两种解释:1.河南的古称⑧2.“古九州”之一。关于“古九州”,它的名称由来已久,争议颇多,但目前学界已达成一点共识,即“九州”原是虚指,后来逐渐具体化为九个大型的行政区划。关于“九州”的州域,文献诸说各不相同。但对于“豫州”一地争议不大,大体为今河南省的大部分,兼有山东省的西部和安徽省北部。如:《尚书·禹贡》:"荆、河惟豫州";《周礼·夏官·职方氏》:"河南曰豫州”;(其中,“河”指黄河);《尔雅释地》:“河南曰豫州”。因豫州处于古九州的中心位置,后世又称其为"中州"、"中原"。

综上两种解释,“中州”主要是今河南一带的旧称。河南,中华文明和中华民族的发源地之一,是华夏民族早期主要居住的地方。从中国第一个历史王朝夏朝在河南建都起,先后有夏、商、西周(成周洛邑)、东周、西汉(初期)、东汉、曹魏、西晋、北魏、隋、唐、武周、五代、北宋和金等20多个朝代在河南定都,因此它是历史上中原地区的政治、经济、文化中心。

河南位于黄河中下游地区,是我国农业最早兴起的地区之一。“裴李岗文化”⑩出土的农业生产工具,为早期农耕文化的发达提供了实物证据。战国时期,由河南人郑国主持修建的郑国渠,促进了中国古代的农业生产条件。可以说,中国农业的起源与发达、农业技术的发明与创造,都与河南有关。

中国商人、商业和商业文化也多起源于此,商代的王亥“肇牵车牛远服贾”,是第一个用牛车拉着货物到远地去做生意的人,被奉为商业鼻祖;第一个儒商,孔子的弟子子贡,河南浚县人,不仅能做官,而且善于经商致富;第一个商业理论家是今商丘人计然;清代巩义的"康百万家族",更是写下了“富过十二代、历经400年而不败”的商业神话。由此可见,河南在中原商业文化体系中占有重要地位。

河南,除了有着发达的商业、农业、手工业之外,在诗文文化上,也同样很发达。它是中国文学的发祥地,这里聚集了众多的文人骚客。汉魏时期,有“汉魏文章半洛阳”之说;洛阳贾谊开骚体之先河;张衡《二京赋》则为汉大赋之极品;东晋时期,以谢灵运的山水诗、江淹的抒情赋为代表的中原文人作品,推动了江南文学的繁荣;现实主义与浪漫主义完美结合的诗人白居易,其创作的《长恨歌》成为千古传诵的佳篇,等等。

河南,这座经济发达、文化繁荣的古城,同样也孕育了与文人文化息息相关的琴乐文化——中州琴学。

2.中州琴学的历史及三次琴学高峰

在我国殷商时代出土的甲骨文中,就开始把音乐的乐字写成为"樂",这是以丝弦张附在木器上的形象,说明早在甲骨文产生之前,就已经开始使用琴、瑟之类的弦乐器。

公元前662年,卫国人民在楚丘⑪建城时所唱“椅桐梓漆,爱伐琴瑟”,可以看出当时的人们就已经懂得利用桐、梓等材料来制造琴瑟。

这些例子都说明了中州的古琴艺术有着非常深厚的历史积淀。对于中州琴派,后人有诸多评价,如“深沉古老,细密精祥"、"高古端严,宽宏苍老"、"清幽醇净,太古之遗音"等,这些对于中州琴派的评价多出于清人之口,但中州琴派演奏风格特征的形成是由来已久的。历史上的中州琴学曾在三个朝代出现琴文化的繁荣:以蔡邕、阮籍为代表的魏晋时期;以朱文济、义海等为代表的北宋时期;以王善、李郊、崔应阶等为代表的乾隆年间的中州琴派。⑫

(1)魏晋时期

武帝时,汉代处于鼎盛时期。汉武帝扩大了对乐府的编制,派人到各地采集民歌,作为相和歌曲,大大丰富了琴曲的曲目。

蔡邕,东汉末年琴家,字伯喈,陈留国(今河南杞县人)。年轻时就因琴艺而出名,他所创作的《游春》、《渌水》、《幽思》、《坐愁》、《秋思》,被后世称为《蔡氏五弄》,在当时广为流传。嵇康在《琴赋》中列有他所创作的曲目,一直到唐代都享有盛名,是琴曲源于民歌的可贵史料。传为他所撰的《琴操》一书是研究我国古琴演奏手法和古代音乐作品的珍贵史料。相传《秋月照茅亭》、《山中思友人》等曲亦传为他的作品。

蔡邕在当时琴坛的影响是很大的,他对中州琴学的形成发挥了重要作用。汉魏之际,继他之后,他的家乡楚留又先后出现了阮瑀、阮籍、阮咸等以琴见称的名士。蔡邕的女儿蔡琰,也以诗词、音律而驰名琴坛。

(2)北宋时期

宋代结束了唐、五代以来的割据局面,恢复了全国统一。随着工商业的发展,戏曲、曲艺等文艺形式进一步繁荣,琴曲艺术也有着突出的进展,再加上统治阶级的提倡、文人和业余爱好者的支持,这就使得宋代琴曲数量大增。宋人的作品和琴论对明、清都有着直接影响。北宋时期,中州古琴再度繁荣,其中以朱文济、义海较有代表性,在琴界有着重要的影响。

北宋宫廷琴师朱文济,他在宋太宗太平兴国中"鼓琴为天下第一”(《补笔谈》)。他是皇帝的琴待诏。“性冲淡,不好荣利。"(《琴史》)他的琴学传授给夷中,以后继承这一传统的有知白、义海则全等,在北宋都颇有影响。著有《琴杂调谱》十二卷,今不存。

北宋时期另外一个代表人物为义海,他是京师(今河南开封)慧日大师夷中的得意门生,在越州(今浙江绍兴)法华山习琴,“积十年不下山,昼夜手不释弦,遂穷其妙。”他主张演奏的速度变化应当是“急若繁星不乱,缓若流水不绝。”在《则全和尚节奏指法》中,对此有所阐发。

(3)清代乾隆年间

中州地区深厚的琴乐历史文化积淀,为中州琴派的形成提供了前提条件。乾隆年间,中州琴学再次复苏,以王善、李郊、崔应阶为代表的琴家对中州琴派的形成、传承起了相当重要的作用。他们各自著有琴书,如王善的《治心斋琴学练要》(1739年)、李郊的《颖阳琴谱》(1751年)、崔应阶的《研露楼琴谱》(1766年)。他们对琴乐有着“清、圆、古、苍老”等共同的音乐审美,所著琴谱一直流传至今,为后人研究中州琴派提供了强有力的论据。

(二)中州琴派的历史形成过程及相关琴人和传谱

历代琴乐在发展的过程中都会出现许多杰出的琴家,他们对琴派音乐风格的发展和琴曲的创作、传承有着重要的意义。影响琴派发展或消亡的决定性因素之一,就是此琴派是否有杰出的琴家。因此,一个琴派的历史,也可看作是此派杰出琴人和与之相关联的传承系统的一个发展史。

中州琴派自乾隆年间形成以来,传承代代相系,一直未断。每代都有著名的琴家出现,并有琴谱刊行于世。如编撰《治心斋琴学练要》的王元伯、编撰《龙吟阁秘本琴谱》的王封采、《颖阳琴谱》的李郊、《研露楼琴谱》的崔应阶等等。近代以来,因一些历史及社会原因,传人稀少。现代,河南省著名琴家丁纪园、韩廷瑶⑬、宋大年⑭等人,他们对中州琴谱古谱、技艺等重新进行了发掘并整理,经过琴家们的努力,中州琴派得以继续流传。

现将中州琴派的历史脉络及代表琴谱、琴人做一个梳理。

1.《琴书千古》⑮

查阅《查阜西琴学文萃》,最早有关中州琴派记录的琴谱为《琴书千古》,这是一个精钞本琴谱,未注明撰辑人的姓名和年月,据专家断定此谱为乾隆年间的产物。编前有“果亲王府图书记"的印章,原属私人藏家,现归上海图书馆。

此谱共分为四卷,第一卷为琴论,其它三卷为琴曲。谱前有序,序中有“辛丑夏,得晤中州张秋塘先生,聆其《羽化》……只恨相见之晚。"从序中可以看出,琴谱编辑者对中州琴派的演奏是推崇、认可的;编者可能得到过中州琴派代表人物张秋塘的指教;《羽化》可能为中州琴派的代表作品。

2.《治心斋琴学练要》

《琴学练要》是中州派的重要传谱之一,于乾隆四年(1739年)刊印出版,后世称《治心斋琴学练要》,因其作者所居自名为"治心斋"。此谱在刊印的过程中得到了诸多琴友的帮助,有专门的人负责校对及鉴阅。

《治心斋琴学练要》由王元伯辑谱,王元伯,号真候,陕西长安人。因受祖辈的影响,从小习琴,致力于琴学研究四十余年,七十岁仍不知疲倦。年岁愈老,琴艺愈精,琴人对他曾有过“指法分明,取舍无迹。手起如凤舞鹰翔,韵发如苍龙吟海运动”的评价。

《治心斋琴学练要》共分五卷,一卷、二卷论琴,三、四、五卷为琴曲,共收录琴曲26首,其中有八首为王元伯的自创琴曲,称“元伯新谱”。《治心斋琴学练要》一谱,内容精详,成谱简当明切,此谱将指法中深邃难以理解的部分用浅显易懂的文字代替,意在使后之学者对律吕、音调、弦徽分布有更加明确的认识。

总的来说,王元伯是一位敢于实践并勇于创新的琴家,他敢于尝试创作新曲目,敢于在弦法上作划时代的大胆变更,这是派内其他琴人所没有的。

3.《龙吟阁秘本琴谱》⑯

乾隆十二年(1747年)钞谱的秘本琴谱,由“扶九杨三旧外祖自楚中得来"。中州派琴家王封采编辑撰写,王氏及其学生张楣共同校订。

琴谱中第一册书笺因旧藏者的过失被贴为“万峰阁”(万峰阁为大还阁徐青山的室名之一),其指法也引用了万峰阁的指法秘笺。第二册中所贴书笺为“龙吟阁”,一二两册封面之内,另有里封面,写的都是“秘本琴谱”,故称此琴谱为《龙吟阁秘本琴谱》。该谱附有所有琴论及琴谱的目录,完整无缺。

此谱虽只收录有《大雅》、《平沙落雁》、《释谈章》三首琴曲,但是琴论相当丰富,选取了大量明初到清代中叶“公师”的记录。

4.《敏亭琴剑合谱》

《敏亭琴剑合谱》是一部写明其为中州派的琴谱。它是乾隆十四年(1749年)的一个习琴的备忘抄本,残缺较为严重。清索敏亭撰,钞谱人不详,谱前有作序人——尼玛禅那霜雨苍。从作序人的序文中,我们得知钞谱人被后人称之为长白唐公,“好鼓琴,长白唐公所谓中州正派也”,可知,作序人对中州派是极为尊重和推崇的。

此琴谱分琴论和琴曲两部分,琴论包括琴音律论、琴节奏论及琴指法论。按琴谱原目录,共有琴曲23首,现今只余下十一首。

5.《颖阳琴谱》

《颖阳琴谱》是一个强调中州琴派的重要传谱,激川李郊(繁周氏)刻于乾隆十六年(1751年),由其李氏家族成员及同乡友人共同校订。李郊,河南激川⑰人,自幼习琴,师承中州派琴家雍邱李襄五,“调衍中州正派”,得其琴曲八首,友人李志沆对此有“精神入妙,独得太古遗音”的评价。后推广四曲,合订为十二曲,编为《颖阳琴谱》。

《颖阳琴谱》共分为三卷,卷首与卷尾分别有同乡、友人为其作序、跋。第一、二卷为琴论部分,引用了《太古遗音》、《太古正音》、《宋太常琴论》、《文献通考》中的部分琴论,包括了造琴的传说、历史、琴律、斫琴方法、如何调弦定弦、弹琴录要等。第三卷为琴曲,《颖阳琴谱》包含了12首琴曲,其中八首为李襄五口传心授,李郊恐其遗忘,将其整理并记谱,这是此谱所特有的。

6.《研露楼琴谱》

《研露楼琴谱》是中州派成熟时期的一部琴谱,王受白撰,崔应阶手订,于乾隆31年(1766年)刊印出版。崔应阶,字吉升,号拙圃,湖北人。一生为官,游历各地,嗜好古琴,以此为其一生追求,尤其重视琴谱的作用。王受白,名封采,崔应阶的琴师、清客,随他“往来豫楚间,几三十年。”此谱为崔应阶做江南皋司时,同王受白之子王如熙共同校订,并在崔应阶作中丞之后,刊印发行,并有专门的人负责校订曲谱,历时十年之久。

《研露楼琴谱》重刊于同治三年(1864年),重刊人古大贺氏穆克登阿,黑龙江人。他于咸丰十一年去往湖北探望其兄长,在市肆故纸堆中发现《研露楼琴谱》。穆氏也爱好古琴,把玩之余,将谱中数十余处加以修正。为使此琴谱更好地流传下去,因此重新刊印。

《研露楼琴谱》共四卷,由指法和琴谱两部分组成,谱前有崔应阶作序。此谱共包括20首琴曲,为崔应阶从王受白数卷琴谱中所选“雅俗共赏”各曲,皆为王受白所传,指法为崔应阶手订。此琴谱只涉琴曲,不涉琴论。其中琴曲《赛上吟》中明确写出了此谱为中州琴派传谱,“中州谱,燕山唐松涛先生所授,又名龙湾散人,善中州琴数十曲……”在这个琴谱中,订谱者崔应阶自认为他与琴师王受白为中州派,是在其它琴谱中未见到的。

以上6部中州派琴谱,见证了其兴起到走向成熟的一个过程,使我们对中州派的历史传承过程及中州琴人有了系统的认识和了解。在此之后,直到清末,仍有一批有影响的中州派古琴家活跃在琴坛之上。如沈懿安,号可悟子,湖北宜昌人。“清末传‘中州派’琴,在宜昌、沙、荆、襄间有盛名”⑱。在沈懿安的弟子中,除了其子沈幼安外,还有宜昌的段选青、杨理臣,扬州的潘维周等。此外,在《查阜西琴学文萃》中《几个琴人的情况》一文还提到了浙江萧山的沈草农,说他“可能是中州琴派之渊源”,其所弹《平沙》、《秋赛》二曲,代表了中州琴派的琴乐演奏风格特征。但其后来又受到今虞琴社的影响,风格有所改变。

上个世纪30年代中期,古琴家邓峡峰⑲和徐元白⑳等人,在河南开封一同组织成立了“中州琴社”,旨在“弘扬琴道之机、阐发净化人心之趣,冀醒世人舍末还本、返求一心,并待知音”。古琴家陈仲巳和邓玟㉑,都是当时中州琴社的成员。陈仲已老先生曾发掘过琴曲古谱并打过《广陵散》。近代,中州琴派在文革期间的传承曾一度中断。建国以来,特别是改革开放以来,河南省古琴家丁纪园㉒和丁承运㉓姐弟二人,为了继承和发扬中州琴学的优良传统,在河南省音乐家协会的领导与支持下,于2002年年底组织成立了河南省音乐家协会古琴专业委员会(简称“中州琴会”),由丁纪园任会长。2003 年至2004年期间,丁纪园、宋大年、韩廷瑶等人发掘并整理了中州派古琴曲十余首,如《水龙吟》、《幽涧泉》等。2004年丁纪园又组织成立了河南省古琴培训中心,河南省会弹古琴的人已由2002年的十多人发展到了二百多人。2007年"中州琴会”举办了首届中州派古琴曲打谱演奏会,旨在“挖掘整理传统中州琴学的文化内涵,研习中州琴学古曲,将中州琴学发扬光大。"2008年8月中秋在开封市成立了中州琴会的分支机构——中州琴社。

以上所述为中州琴派自乾隆年间创派以来中州派琴人的发展历史。从中可以看出,中州琴派的传承一直没有间断过,在近代,虽然学琴人的数量较少,但在几位致力于发扬中州琴学的人的努力下,逐渐发展壮大。

三、中州琴派琴曲、琴人群体及音乐审美风格初探

(一)中州琴派各大琴谱及琴曲分布状况

中州琴派在发展过程中曾出现过较多杰出的琴家,他们与同时期的友人、从学一起编撰、校订琴谱,共有6部代表性琴谱传世,不仅在当时的琴坛具有一定的影响力,也为后人研究中州琴派提供了有力的证据。如乾隆九年刊印的《春草堂琴谱》,其中的琴曲、琴论等有很多都承袭了乾隆四年由王元伯所编的《治心斋琴学练要》。

一个琴派能够得以延续和发展,琴谱的代代相传,是一个非常重要的因素。在琴乐的传承过程中,琴谱主要起备忘的功能,历代琴人对音色的审美、琴用指法、每部琴曲所崇尚的音乐风格特征等都在琴谱中得以体现。因此,对每部琴谱中琴曲的研究及比较,可以使我们了解当年琴派所传承的琴曲、指法、音乐审美以及继承关系和演变情况。

本文将主要对六部中州琴派的传谱:《琴书千古》、王元伯的《治心斋琴学练要》、王封采的《龙吟阁秘本琴谱》、索敏亭的《敏亭琴剑合谱》、李郊的《颖阳琴谱》、王封采的《研露楼琴谱》中的琴曲情况进行一些梳理和讨论。

现将中州派各琴谱中琴曲列表如下:(见表1)

从列表中可以看出《平沙落雁》为六大琴谱所共有。另外,在《敏亭琴剑合谱·琴指论法》中有说:"……然琴之禁也,其音古淡雅正为主。今海内南北名手所传,如平沙落雁、潇湘水云之类数十曲,虽流利悦耳,然俱唐宋以来所作,非上古之音,其传则有中州江吴浙闽等派,各擅奇妙,就其中,则中州派为独优。犹字音之中州也。吟猱方正,节奏分明,美而不俗,稍有近古之意。”此外,河南琴家丁纪园还提到过,近代苏州古琴家吴兰荪先生所藏的手钞版《平沙落雁》谱中,曲名下还有“中州派传谱”的注释,足见这首琴曲的影响力。由此,我们可以得出《平沙落雁》为中州琴派所传代表性曲目之一,《潇湘水云》、《鸥鹭忘机》、《墨子悲思》等曲目也较有代表性。

(二)不同琴派中《平沙落雁》版本之比较

上文中笔者曾经提到,《平沙落雁》为中州琴派所传的代表性曲目之一。因此,笔者以所搜集到的乐谱资料为依据,以古琴谱为主线对清中期中州琴派内各大琴谱,主要是王元伯的《治心斋琴学练要》、李郊的《颖阳琴谱》、王封采的《研露楼琴谱》以及广陵派《五知斋琴谱》(1722年)等乐谱,对其中《平沙落雁》一曲的版本进行了音乐形态上的分析与比较,以梳理其发展、演变的过程,探求中州琴派的琴乐审美风格。笔者选择《五知斋琴谱》进行比较,原因有二:1.《五知斋琴谱》作为广陵琴派传谱,其影响力较为广泛,从而影响到当时及后来其它琴派的琴谱。2.《五知斋琴谱》的成谱运用了“按曲记明琴派”的做法,这是其所独有的。㉔《五知斋琴谱》中,每一首琴曲的标题之前都会注明此曲的派别和来源,这对于琴曲间版本的比较研究提供了可靠的依据。

1.《平沙落雁》一曲相关背景介绍

关于此曲的出处一般有两种观点,一种认为“它的乐谱初见于明末《古音正宗》(1634年)等琴谱中"(中央音乐学院中国音乐研究所等);另一种认为“本曲最早见于尹芝仙所编的《徽言密旨》(1647年)"(杨荫浏等)。

《平沙落雁》一曲刊载的谱集多达50多种㉕,是三百年来流传较广的一首古琴曲,对于其解题可大致分为三种,(1)“取清秋寥落之意,鸿雁飞鸣”来描写秋天的景物,以此来描写平沙无际,鸿雁在天空盘旋的情景。(2)通过雁群之间的无猜无忌来影射人与人之间的倾轧纷争,从而寄托作者避世嫉俗的情感,如《鸣盛阁琴谱》。(3)在《天闻阁琴谱》中,解题为“盖取其秋高气爽,风情沙平,云程万里,天际飞鸣,借鸿鹄之志,写逸士之心胸也。”由此我们可以看出,历代琴家对《平沙》一曲的解题,由写景状物到由景及人,再到个人情感的抒发,说明了琴家是想通过此景所揭示的意境来表达个人的情志。

2.《平沙落雁》一曲音乐形态的比较与分析

现笔者主要根据所收集的较为完整的中州琴派琴谱及广陵派《五知斋琴谱》,从调式、曲体结构、旋律特点等方面对《平沙》一曲做简单的音乐形态的分析与比较。

(1)调式

在《琴曲集成》收录的以下琴谱:《颖阳琴谱》、《研露楼琴谱》、《五知斋琴谱》中所载的《平沙落雁》在调式上均为F宫调系统,其具体的调式安排有如下表所示(见表2):

从图表2中可以看出,以上三部琴谱《平沙》中各段的调式结构为宫、羽交替往复的形式,唯有《五知斋琴谱》的第四段与《颖阳琴谱》第七段为C徵调式。据笔者打谱,此两部分虽然所用调式相同,但所描写的是完全不同的两幅场景。《五知斋琴谱》第四段中,通过大量的特性音调,描写了群雁争鸣的场景,而《颖阳琴谱》第七段则描写了群雁争鸣过后,渐渐沉入睡窝的场景。

(2)曲体结构

从整体来看,这三本琴谱在结构上主要有以下几种类型(见图表3)

笔者将以上三部琴谱中的《平沙落雁》一曲做了按弹,三首乐曲在结构上基本相同,整个乐曲可以分为三个部分,引子、主体部分和尾声。通过对琴曲总体结构的把握,笔者发现,即使是在同一琴派中,其曲子的段落数和内部结构数量也会出现较大的差异。例如:《颖阳琴谱》是先于《研露楼琴谱》出现的,后者通过合并段落(将引子或尾声与主体部分合并)的形式将全曲压缩为五段,并减少了各乐句中走手音的数量,使全曲短小精悍,更加凝练。因此,一首琴曲在其传承的过程中,琴人对琴曲理解把握的伸缩性是很大的。

(3)旋律之比较

三部琴谱中的《平沙落雁》一曲,其琴曲结构中第一部分引子和第三部分尾声旋律相近,仅停顿的地方略有不同。因此,笔者将略去不做比较,仅对乐曲的主体部分进行对比、分析。旋律比较时,笔者将《五知斋琴谱》作为参照物,是因为此琴谱在当时的社会影响力,它包括对广陵琴派内部的影响,也包括对周边琴派的影响。下面,笔者将对以上三个琴谱中《平沙落雁》一曲进行逐一的对比、研究。

通过打谱总结出《五知斋琴谱》中《平沙落雁》一曲主要有三个素材,它们是:

素材A:从《五知斋琴谱》素材A及其发展部分我们可以看出,此部分的骨干音为561。在其后的《研露楼琴谱》第一段的主体部分也同样是这三个音的循环(见谱例5)。

而《颖阳琴谱》则在sol、la、do三个骨干音的基础上增加了许多过渡性的音,同时其骨干音变为mi、sol、la、do。(见谱例6)

因此,我们可以看出,以上三个版本的《平沙落雁》都同时存在sol、la、do三个骨干音,说明琴谱的传承,是在保留其原始面貌的基础上,根据编者的需要,对曲子进行加花、反复或变奏,是有一定规律所循的。

对于较精彩的段落,通常会被后来者所吸收、借鉴。例如,在《五知斋琴谱》中的一个段落,是其后《颖阳琴谱》和《研露楼琴谱》所共有的。(见谱例7)㉖所不同的是,《颖阳琴谱》的落音不相同,《五知斋琴谱》同《研露楼琴谱》的段落为F宫D 羽调式,而《颖阳琴谱》为F宫C徵调式。

素材C是全曲的一个高潮,出现了大量的"撮"奏的演奏手法,彷佛描写了一幅雁群在安定之后,个别的孤雁正在闲散舒适的呼唤,最后也渐渐地沉入了睡窝的场景。总的来说,三部琴谱描写此段的基调大都较为缓慢,从其左手的指法中可以看出,如:"缓吟"、"慢吟"等。

《研露楼琴谱》运用了较小的篇幅来描写此段,其旋律为(见谱例8)。

我们可以看出,此段旋律仍是建立在骨干音sol、la、do之上的,D羽调式,节奏缓和,音型简单,织体简洁。而《颖阳琴谱》中在描写此场景时,单独成段,并运用了“撮”奏之外的“拨剌”、急“拨”奏以及急“撮”的演奏手法,使得雁声的模拟更加传神逼真。此部分有所不同的是落音,《五知斋琴谱》落在宫音F上,而《颖阳琴谱》和《研露楼琴谱》落在羽音D上,但这并不影响乐曲的总体风格。

(4)特性音调

在《五知斋琴谱》中,第四段是一个较为特殊的段落,该段具有较强的描摹性,通过连续的切分组合交叉,非常形象地表现了雁群中大雁此起彼伏的叫声与扑打翅膀的喧闹声相结合的感觉,有一种很强的野趣。(见谱例9)这在《颖阳琴谱》和《研露楼琴谱》中是没有的,这说明,《五知斋琴谱》在成谱方面更加注重一种写实的风格,试图让听者能够直接地感受到音乐所要表达的内容。

综合以上三种琴谱的分析,可以得出:

A从清《五知斋琴谱》(1722年)到《研露楼琴谱》(1766 年),《平沙落雁》一曲的曲调在旋律上稍有变化,其骨干音基本相同,《颖阳琴谱》在骨干音的基础上增加了较多的过渡性的装饰音。

B 三部琴谱中的《平沙落雁》其结构都未发生过变化,始终保持着“引子——主体部分——尾声”的形式。但段落顺序安排有差别,《研露楼琴谱》中有段落合并的现象。

C 通过对不同版本的《平沙落雁》的按弹,三首琴曲中对于“走手音”的演奏方法的记录,《五知斋琴谱》和《研露楼琴谱》旋律线条较为短小,而《颖阳琴谱》中每段都会有大量的“走手音”的使用,每次“走手音”的使用多达两小节,使得古琴弹弦所得的音绵延细长,极富韵味。

D《五知斋琴谱》中《平沙落雁》一曲特性音调的使用,是琴曲写实与意境表达的完美结合,这是其它两部琴谱中没有的。

E《五知斋琴谱》中《平沙落雁》一曲,在琴曲标题前有注明,曲子的第七段来源于熟派(即虞山派),点出了此曲第七段的来源所在。而此段恰好又是三部琴谱中所共有的。因此,笔者猜测,广陵琴派在吸收了虞山派的琴谱并成谱之后,可能又被中州琴派所吸收。这在当时,各派之间互相影响互相借鉴的现象是完全有可能的。

(二)中州琴派的指法及审美特征

1.指法、审美与琴乐风格的关系

自古以来,古人对琴用指法就非常重视。从北魏时期的陈仲儒的“琴用指法”(519年左右)到隋唐时期赵耶利的弹琴右手法、私记指法(638年之前),明代《太古遗音》(1413年)、徐上瀛的《万峰阁指法秘笺》、《溪山琴况》,再到中州琴谱《颖阳琴谱》、《治心斋琴学练要》。历代的琴谱琴论中,都从未忽视过对“指法”的描述和阐释。

明代《琴书大全》关于“指法”的记载中所说:“传云:譬如琴瑟虽有妙音,而无妙指终不能为。甚哉!指法之难也。”徐上瀛在其《万峰阁指法秘笺》自序中也曾说到:“……尝曰:指之抹、挑、勾、剔之类皆有秘法,不得其法则茫然不知其妙,不知其妙则难弹至终曲究于何处觅精微之致哉?”此外,他的《溪山琴况》更是一本各个指法在演奏中实际运用的一本著作。由此可见,在整个琴文化中,指法是非常受重视的。

琴用指法不仅关系到琴乐的演奏,而且对于一个琴派音乐审美风格特征的形成具有重要的作用,同时也是各个琴派在琴乐风格特征上产生差异的重要方面。比如左手"吟猱"的演奏,梅庵派琴乐多用速度较快且较有规律的“小吟”或“吟”,使得音乐旋律显得比较率直;而川派的琴乐则比较雄健而富有激情。所以,在琴乐演奏中,走手音的力度、吟猱的大小、幅度、虚实都会影响到琴乐的风格。且每个琴派在发展过程中,由于各自的审美理想不同,也会形成自己所独有的一套琴用指法,如在中州《颖阳琴谱》中对其琴用指法的描述,“历访名师,遍查古谱,辨证差讹,辑成一家。”基于此,琴人琴家们历来都很重视"琴用指法"。

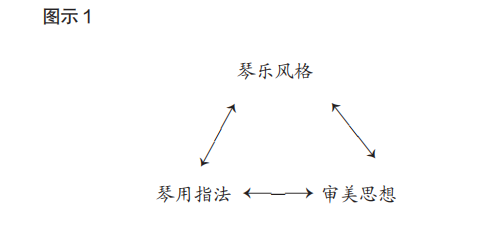

指法是弹琴时的“法度”,审美有关琴乐的意境,两者紧密相连。同时,琴派音乐风格特征的形成又与"指法"和"审美"有着直接的关系。在一个琴派音乐文化中,"指法"是教人如何去弹,"审美"是有关琴人音乐思想和观念的体现,而“风格”则是在“审美”和“指法”共同作用下反应出来的典型的音乐风貌。因此,这三者之间是相互关联、相互影响的,(见图示1)即:

从上图可以看出,“指法”、“审美”、“风格”三者之间是密不可分的。一个琴派琴乐风格的形成主要靠其审美思想的支持,从而会产生一系列的琴用指法;这些琴用指法中渗透着琴派所特有的审美思想,从而也构成了一个琴派典型的音乐风格特征。此外,音乐的审美思想也是通过一系列琴用指法和琴乐风格而反映出来的。

2.中州琴派指法特点

笔者查阅了中州琴派五大琴谱中关于“指法”的记录,下文将对其指法的特点做一个详细的描述。

(1)右手指法:

人们在演奏古琴时一般只重视左手的吟猱和徽位,而常将右手忽略。但笔者在学习过程中发现中州琴人对右手指法的要求十分严格,如李郊《颖阳琴谱·凡例》:“弹琴时,右手必近岳弹,不过一徽,取其音韵清凉,不至皮慢。假若歇手,手腕必落在岳山之上,此是秘法,在所当效。"指出演奏中右手触弦时应在的位置,还规定了触弦时音色要求“清、凉”。此外,王受白在总结右手指法时说:"右手之法,略易于左,但用力太轻则柔;用力太重则浊,即空勾一声,亦必欲圆。况实者乎,然圆一字,惟深知音而精于琴方领此趣……”(《龙吟阁秘本琴谱》)。可见,对音色的追求是琴用指法所要达到的终极目标。在各琴谱对右手指法的描述中提及了对音色的要求,如:

“抹”:“必以正出,不可斜扫,又不可太重,使弦扑面常在一徽内出声,或清健之音。如下三四徽而弹者,则音太柔而不堪听矣。”

“挑”:“惟是挑以甲尖从空弦落于弦中……使得清澈之音也。”

“踢”:“踢也,中指出弦为踢,不可太刚,太刚则暴。指不可太深,太深则浊。”

“勾”:“得声者必至中和也。”“撞剌”:“得声宜干净而不杂。”“伏”:“自然不响为妙。”

以上指法不仅规定了每个手指的触弦位置、下指角度和方法,还对所要达到的音色效果做了具体的规定,如"清、中和、净"等。中州琴派所追求的这种音乐审美理想,导致其在右手指法取音位置、下指角度方面的精细要求。

(2)左手指法

中州琴派对左手指法的分类记录相当精细,如:“吟”的指法,在《研露楼琴谱》中所记载的有“大吟、小吟、绰吟、注吟、飞吟、游吟、急吟、退吟、往来吟、定吟、双吟、缓吟"十二种,而到了《颖阳琴谱》,吟的种类则包括了"急吟、细吟、慢吟、注吟、长吟、大吟、定吟、急定吟、大定吟、双吟、急双吟、慢双吟、双注吟、飞吟、游吟"十五种。

“猱”,在《研露楼琴谱》中有“撞猱、双猱、退猱”三种,《颖阳琴谱》则有“急猱、慢猱、细猱、大猱、注猱、急大猱、慢大猱、双猱、急双猱、慢双猱、撞猱、急撞猱、飞猱、就猱”十四种手法。

此外,对左手指法的音色也有要求:吟,"以圆活完满为度,吟之缓急,需要圆满。"细吟,“音出圆绽者为佳。”缓吟,“慢而宽和。”

双吟,"一弦两弹,俱用中和之吟。'猱,"音取阔大苍老,亦以恰好圆满为度。"“济”:浒也,急上之音,与虚绰同取其苍老之意。以上列举的中州琴派各琴谱中单一指法的记录,从中可以看出他们共同的的琴乐审美理想,即对“清、苍老、圆、中和”的音色追求。

2.琴曲中相关的特殊记录

(1)琴曲中有关节奏的特殊标识

古琴的乐谱是以传统的减字谱形式传承的,即用汉字偏旁组合起来表示弹奏的动作,这种谱式对音乐中的节奏成份是没有明确指示的。自减字谱发明以来,千百年间,琴人们一直沿用着这种特殊的谱式。而清代以来,许多琴人开始尝试将节奏的成分加入到减字谱之中,如广陵派的《澄鉴堂琴谱》、《五知斋琴谱》等,出现了一些简单的标记节奏的竖线,这可能是琴谱中最早出现的关于记录音乐节奏的萌芽。㉗

乾隆年间创立的中州琴派,在其传谱《研露楼琴谱》中. 也出现了在减字谱旁加竖线的现象,此外在乐句中还出现了大量"。"的标记。琴谱的撰写者并未对此标记做出解释,因而笔者推测,这些符号可能是有关节奏的标识,目的在于表明用“——”标识的音是连贯性的,弹奏时不能分开(如谱例10所示);用“。”标识的地方可能为乐句之间需要停顿的地方(如谱例11所示)。

(2)琴曲中出现了“教学暗记”㉘

中州琴派传谱《颖阳琴谱》,其琴曲有着特殊的成谱结构,它具有独特的分段、分句、分点的形式:在琴曲每个段落之后都会标明此段共几句、几个点(参见谱例12)。李郊在《颖阳琴谱》凡例中指出,“古来琴谱,俱以一段共叙一处。其法未尝不善,但恐初学之士,逐次下弹,气无歇息,殊为蒙混。今于每句必另为抬头,而段落点数皆为著名。庶学者便于观览。”李郊在琴谱中用“。”做标记,在段末标明句数、点数的做法,能更清楚地使初学者在演奏过程中学会断句、呼吸,便于观览学习。

以上两种有关中州琴派琴曲的特殊记录,是清代中州琴人对于古琴演奏的一个有益探索。这种在谱旁加竖线标记音与音之间关系的做法为后人尝试琴谱改革提供了一些借鉴和吸收。这种音乐的组合方式,虽然在一定程度上限制了琴人自由发挥的程度,但演奏者可以选择各种不同的组合方式,灵活性较大。在此之后,清末年间,琴家祝桐君、杨时百,也开始在记录琴乐的节奏方面做些尝试,并刊传了在减字谱旁加填工尺和附加板拍的新谱。20世纪后半叶,琴人们开始不断地尝试改革琴谱的记录方式。在改革的过程中,节奏的精确度越来越被强调,但由于节奏的明确标识,也使得琴乐演奏本身所原有的自由性和即兴性削弱,使琴人自由发挥的空间越来越狭小。

(3)“均调”记谱法

“均调”记谱法是出现在王元伯《治心斋琴学练要》中的一种特殊记录方法。此谱的成谱共有三种形式,"谱书三行,一行写指法,二行写音,三行写律",集指法、音位、律制于一体。(见谱例13)此种记谱的方法源于他所提出的“五均定琴调”。“五均定琴调”是王元伯根据朱熹等琴理和张炎《词源》诸说,把琴的五种定弦法称为五均。把慢三弦一徽的琴调,即宫在一弦的调,称为黄钟均,以此类推。㉙

历来琴谱只在琴曲标题下注明曲的音、调、弦法,而王氏在琴曲标题之前另行提出此曲的“均调”,试图把历来琴曲混称某音、某调的现象,一律统一于根据十二律演成的"均调”。他用黄钟均、夹钟均、夷则均、无射均写了四个版本的《平沙落雁》。

(四)中州琴派琴人群体

一个琴派的存在必然依靠有着相近音乐风格的琴人和琴人群体的支持,他们所构成的传承和传播体系,对琴派音乐审美风格的延续有着至关重要的作用,也是琴乐在社会中得以维护的重要原因。

琴人群体㉚,在琴乐文化中主要有两类,一类是因地域原因所组成的琴人社团——琴社;另一类是因审美、师承等其他因素形成的琴人群体,此类群体小型且分散。纵观中州琴派的形成和发展过程,它离不开众多琴人琴友的帮助和支持,同时中州琴家个人大胆创新和改革也为中州琴派琴乐风格的传播注入了新的活力(图示2)。

1.琴人群体、琴社的支持

中州琴派各大琴谱在刊印发行过程中都得到诸多琴友的帮助,并有专门的负责人对琴论、指法、琴曲进行校对、鉴阅。笔者将《治心斋琴学练要》一谱中琴人关系示意图梳理如下:(见图示3)。

因此,中州琴派得以较好的发展,其助刊友人、琴人、族兄的帮助起到了重要的作用,他们各自以不同的方式,支持中州琴派的琴乐审美思想,同中州琴人共同构成了一个特殊的琴乐传播体系。

结 语

中州琴派创派于乾隆年间,至今已有三百年历史。中原大地深厚的历史文化积淀和中州琴学为其发展提供了充足的养分。

中州琴派在形成过程中,传承代代相系,每代都有琴谱刊行于世。中州琴派共有六部琴谱,分别是《琴书千古》、《治心斋琴学练要》、《龙吟阁秘本琴谱》、《敏亭琴剑合谱》、《颖阳琴谱》、《研露楼琴谱》,这些琴谱的陆续出版是中州琴派走向成熟的重要标志,凝聚了中州琴家的心血。从清代琴人王元伯、李郊、王受白到近代琴家沈懿安、陈仲巳,再到当代琴家丁纪园、丁承运、宋大年、韩廷瑶等,他们对中州琴派的创作、发展和传承具有重要意义。

注 释:

①黄旭东、伊鸿书、程源敏、查克乘(编):《查阜西琴学文萃》,中国美术学院出版社,1995年8月第一版。

②崔应阶,清朝大臣,一生为官,嗜好古琴。雍乾间与琴家王受白交往凡三十年,得其传授。王受白操缦“高古淡远,不同凡响,倘所谓中州者非欤?”后崔氏将受白传谱精选二十曲辑为《研露楼琴谱》于清乾隆三十一年(1766年)刊行,并以极简要的“高古淡远,不同凡响”概括了中州派的演奏风格。

③杨春薇:《琴乐流派源流之考证》,《中国音乐学》,2005年第3期。

④查阜西:《存见古琴曲谱辑览》,文化艺术出版社,2007年3月第一版。

⑤中央音乐学院内部参考资料。

⑥资料整理来源于中州琴会内部资料:《首届中州派古琴曲打谱会·专辑》,2007年10月。

⑦ 陈莉娜:《古琴“中州琴派”略考》,《音乐创作》,2012 年第5期。

⑧关于“中州”为河南旧称的解释,来源于百度百科“中州”词条。

⑨ 图片来源:www.laoditu.com.此乃南宋淳熙四年(1177 年)的九州山川图。此图选自《禹贡山川地理图》一书。图中表示了《禹贡》中山、河、湖、海及冀、兖、青、徐、豫、荆、雍、梁九州界域等内容,是我国现存最早的雕版墨地图实物。

⑩“裴李岗文化”:距今8000年年左右,因发现于河南新郑裴李岗村而得名,是中华文明的源头之一。

⑪楚丘,今河南濮阳西南。

⑫丁纪元在其论文《漫话中州古琴》中,将中州琴学分为三次高峰。

⑬韩廷瑶,九嶷派琴家,师从九嶷琴家关仲航,后又受教于顾梅羹、管平湖、吴景略、陈长林等琴家,后在郑州、开封等地收徒授琴,打谱作品有《列子御风》等。

⑭ 宋大年,中州琴会秘书长。参与相关发掘与整理中州琴派古谱的打谱工作,写有《古琴演奏右手八法要略》等文章。

⑮ 琴谱《琴书千古》未曾查到,信息从《查阜西琴学文萃》及《存见古琴曲谱辑览》中获得。

⑯ 笔者所得琴谱为第二卷印有“秘本琴谱”的部分,其它信息均从《查阜西琴学文萃》中获得。

⑰激川,即今河南商水县的故城。进入北宋时期,由于赵匡胤的家父叫赵洪殷,因此将“渡”字改成了“商”字,“川”字改成了水字,形成了今天的商水县。

⑱ 摘自《查阜西琴学文萃》中《几个琴人的情况》一文。

⑲ 邓峡峰,河南南阳人,同徐元白等人在开封一同组织成立了"中州琴社",解放前出家为僧。

⑳徐元白,浙派琴家,清末浙派大琴家大休上人为师,为弘扬古琴艺术,在南京组织"清溪琴社",开封创建了"中州琴社”。擅长琴曲《高山》、《墨子悲丝》等。

㉑邓玟,河南南阳人,邓峡峰的侄女。自幼跟随叔叔学琴,琴艺出众,犹善书画。

㉒丁纪园,河南邓州人,泛川派女琴家,师从顾梅羹,致力于研究中州琴学,2002年创立了中州琴会,2004年又创立了河南省古琴培训中心。打谱有《汉宫秋》、《庄周梦蝶》等。

㉓ 丁承运,河南邓州人,号夷门居士。师从顾梅羹、张子谦先生学习古琴,并从中州琴家陈仲巳、陈树三、黄松涛等。打谱有《神人畅》等,出版有专辑《琴瑟和鸣》等。参与中州琴会的建设工作。

㉔ 查阜西先生认为,“清初各谱中强调师承渊源者莫如《松风阁》程雄及《五知斋》徐祺。程强调师传,徐强调派传。"(黄旭东、伊鸿书、程源敏、查克乘:《查阜西琴学文萃》,中国美术学院出版社,1995年8月第一版,第724页。

㉕ 见于查阜西《存见古琴曲谱辑览》中存见有谱古琴曲总表一章,【总32】32页。

㉖谱例7为笔者根据《五知斋琴谱》的打谱。此处共同的段落存在于《五知斋琴谱》第五段、《研露楼琴谱》第四段及《颖阳琴谱》第七段。

㉗参阅杨春薇博士论文《社会变迁中的广陵琴派》,未发表。

㉘“教学暗记”一词,是查老在为《颖阳琴谱》的解题中所提出,见于《查阜西琴学文萃》,第638页。

㉙ 黄旭东、伊鸿书、程源敏、查克乘(编):《查阜西琴学文萃》,中国美术学院出版社,1995年8月第一版。

㉚有关“琴人群体”的分类,见《琴乐流派的结构研究法》,杨春薇,《中国音乐学》,2004年,第4期。