本文经李溪女士授权发布,选自其著作:《清物十志》,北京大学出版社2022年7月版。

《清物十志》:本书以文人的十种“物之用”为中心,通过对文人的诗和画中所涵蕴的思想方法的解读,勾勒出古人生活中“文人之物”的意义世界。书中的每一件物皆有某种“浊世之用”,但是文人在以道家哲学为根底的书写和日用中,涤洗出了它们清泠独我的本真面貌。因此,这些物是文人在历久的反省后澄澈心灵的显现,对文人而言,它们绝非一般的玩赏对象或艺术形态,而是足可厘定它们生命价值的“知己”。

李溪,北京大学法学学士,2012年获北京大学哲学系美学专业博士,曾赴美国研习比较哲学和艺术史,现为北京大学建筑与景观学院副教授、北京大学美学与美育中心研究员。

听琴(下)

(四)幽人自吟

当无弦琴的至高境界开始印刻在文人心中之后,将其意义引入绘画时很自然的事。但绘画对一种诗意的恰当表达,一直是艺术的难题。德国诗人莱辛在《拉奥孔》中谈到诗和画的关系问题时说:“诗的艺术是形象在时间中被安排的,画所表达的则是一个最真切的瞬间的形象”。[1] 视觉所呈现的东西是即时的,是空间的,它更为坚实而静默。顾恺之尝说“手挥五弦易,目送归鸿难”,这说明他不但理解了琴意,更明白绘画在表现琴意时所受到的限制。嵇康笔下的“手挥五弦,目送归鸿”是一个连续的动作,而用绘画来表现时,人物姿态的再现是容易的,这只需要画家具有较好的绘画技术,但那随着远去的归鸿飘渺于天地间的内心,不是一个“鸿”的“符号”就能够表述的,这需要把握一个动势的瞬间在画面中直观地呈现。在图像中,尽管西汉墓中就出现了宴乐中奏琴的形象,但是“琴意”在绘画中的表达要从“听琴”典故的引入开始。在四川高颐东汉晚期的阙上有一组浮雕,左边抚琴者扬首舞袖,双手挥弦,姿态自得,而右边的听琴人则端坐静听,以袖掩面。在两人中间伯牙目光所及之处是一只飞雁,令人想起嵇康笔下的“飞鸿”。在比之略晚的甘肃敦煌佛爷庙湾三十九号西晋墓照壁画中,这一形象更为生动,手挥着七弦琴的抚者双袖飞舞,头则陶醉地转向另一侧,一旁的大雁则飞向苍穹,人们甚至能从画面中听到琴音游荡在空气中。而远隔一门的另一墙上相对的听着,则以袖抚耳,凝神聆听。这两幅画显然表现的是秦汉以来流行的伯牙子期的故事[2],在画面中“弹”与“听”的姿态都如此地明确而富有神采,这正来自魏晋时期人们对琴的认识。[3]

但随着陶渊明“无弦琴”典故的传播,图画中的“听琴”故事开始呈现不同的情态。首先可以认识到,与唐代以来的诗歌的语言直接的引述“无弦”这一意象不同,绘画却无法直接使用一个直观的“无弦”的形象。这是由于,在诗歌中,“无弦”的典故在语言中经过诗人对情境的描写,所指涉的是一种流淌出的状态,这种状态当中,无弦琴作为一件物其实是不必在场的。但是倘若在一幅画中描绘某人抚弄“一张没有弦的琴”并无法表达这种状态,图像强烈的意指性,也即对“有”的肯定,便将那“不拘泥于一切迹象”的无弦琴变成一种庸俗刻板的印迹。于是,如白居易笔下对“身心皆静好”的“听琴”的赞赏,这一主题也自然成为了最初表达“无弦琴”的方式。北京故宫博物院藏的北宋《听琴图》,是描绘“无弦琴”的一个早期经典例证。此图有徽宗以瘦金体亲笔题名,在画史上可谓风光百世。画面中间正坐着一位身着道衣的抚琴者,其面对两边各为一身着官服的人物,二人一微仰首一略俯身,都表现出认真聆听的样态。这幅画面的环境无一不透露出这位“艺术家帝王”的情趣[4],精致的高几上设净瓷熏炉,炉烟正袅袅而出;弹琴人正坐于画面中央,着宽衣道袍,执手抚琴。他的正面是一块奇绝的湖石,样态颇似另一幅徽宗院画中的祥龙石,上面是古鼎中淡雅的花枝。两处清供,加上人物恬然的表情,画面中里那幽深静谧的琴趣已跃然纸上。尤为点睛的是占据画面大幅中段的古松,显然,徽宗深晓唐人诗意中指涉“琴趣”的物象“松风”。画面最上方是徽宗宠臣蔡京的题诗:“吟徵调商灶下桐,松间疑有入松风。仰窥低审含情客,似听无弦一弄中。”这首诗并没有引述“听琴图”最流行的伯牙子期的典故,先说了听琴时的“松风”的环境,再说作为有情之客的“听琴者”听到的琴意:这位这位高妙的抚琴者,对“琴”的理解和表达已经到了“无弦琴”的胜境。

宋徽宗 《听琴图》局部

这幅画中徽宗显然有意营造了一种“平等”的情状——图中抚琴者并没有以任何明显装饰表达自己的帝王身份,并且,这幅画本来是他作为主人在弹琴,他却将此图题为《听琴图》,说明他心底追慕古人那高山流水觅知音的意趣。遗憾的是,当后世之人认识到这幅画所表达的正是琴史上最被斥责的“王门”之事,尤其是主人公是一位直接导致靖康之耻的亡国之君时,这幅画的形象便难免蒙上了一层灰尘。[5] 历史上戴逵破琴的故事颇为著名。《晋书·戴逵传》中载,太宰、武陵王司马曦听说戴逵善于鼓琴,便派人去请,戴逵却当着使者的面把琴摔破,说:“戴安道不为王门伶人!”宋末的诗人 郑思肖在题顾恺之《戴逵破琴图》时说:“独抱洋洋太古心,王门何苦欲相寻。狂来宁可破琴去,不许俗人闻此音。”[6] 将王门认为是“俗人”,看起来实在是过于傲慢,苏轼也认为,比起戴逵,不问贵贱长幼,皆为来者弹琴的阮籍更“达”[7]。但不可否认,“王门”同一般的贵族尚有些不同。王门是在世俗的身份结构中认定的最高级层,他要为整个国家负责,因而他至少不被历史允许脱离世俗、进入“独抱太古心”的自由中,也不被允许获得平等的“知音”,这种政治观念在“艺术家帝王”徽宗成为亡国之君后显得更具有一种悲剧性的真实。

徽宗之后,君臣之间的“听琴”很少再成为绘画的主题了。在元人王振鹏的《伯牙鼓琴图》中,一清癯长髯的抚琴者,其对面是一垂首支腿听琴人,二人皆坐于原石上。这幅画没有“松林”作为背景,只是一个极为简单的场面,画中的两位主要人物左右并置,显出他们之间亲和自在的关系,他们在琴音中的知心也便会意跃然纸上。这虽同样是一幅画院的作品,但对“琴趣”之中的平等观而言,却是比徽宗的《听琴图》更好的表达。不过,受到收藏此画的长公主之命而为此其作题的赵岩,却在诗中写道:“王郎笔墨自宫商,坐上钟期意未忘。却似无弦琴更好,高山流水共苍茫。”[8] 诗人看上去并不认可这幅画对“琴意”的表达,他说,画中的听琴者并没有“忘记”宫商的琴音,它还没有到达与天地共一的“无弦”境界。这当然是一种苛刻的批评。不过,诗人显然熟悉唐代以来对“知音”故事的反思:真正高明的琴意,不在人之知音,而在琴之无弦。这首诗已提出了一个新的表达“无弦琴”方式,就是“高山流水共苍茫”。“高山流水”本来是伯牙子期故事里的意象,但是当知音以“人物”的图画表现出来时,可视的形象之间的鲜明的对立,那个明确的“弹”与“听”的动态,就很容易引起“意难忘”的联想。而唯有在一种“苍茫”之中,也即以高山流水来表达琴意,才能真正接近“无弦琴”这至高的意境之中。

王振鹏《伯牙鼓琴图》

在宋末到元初,不少诗人都对“听琴图”的表达提出了质疑。刘因在题《子期听琴图》中说:“琴瑟自吾事,何求人赏音。绝弦真俗论,不是古人心”。[9]绝弦的故事出自汉代《说苑》,本是说伯牙在子期死后恸于无人再可欣赏他的琴意而断弦,而刘因在题此画时却说真正的“琴”是君子个人之事,并不需要一个“听者”,而绝弦的故事怕是根本不理解“琴”作为太古之音的本意。郑思肖的《伯牙绝弦图》题诗也说:“终不求人更赏音,只当仰面看山林。一双闲手无聊赖,满地斜阳是此心。”[10] 此画描绘了伯牙绝弦之后,在仰面“看”山中,体悟着山间的清音。诗人认为“赏音”并不是琴的目的,而在这种山林之间,一双百无聊赖的闲手所表达的才是真正的琴意。虞堪《题盛子昭》又有:“二子弹琴故有期,空山石上坐移时。至音不着人间听,却许松风涧水时。”[11] 琴会有时意无时,而那天地之间的至音就在这面向松风涧水的此刻显现。

在《二十四诗品》中有“实境”一品,亦勾勒出了如此的一个境界:

取语甚直,计思匪深。忽逢幽人,如见道心。清涧之曲,碧松之阴。

一客荷樵,一客听琴。情性所至,妙不自寻。遇之自天,泠然希音。[12]

所谓“实境”,既是说一种真实的“景象”,《华严经》云:“等观众生心,不起诸分别。入于真实境,如是业应作。”这一真实境,寓意“即目所见”,“目击可图”,乃因对内在意象的直接观照而自在呈现。诗之最具典型意义的“实境”中,便有“荷樵”“听琴”这“二客”,钟子期据说是樵夫,这当然也是源自知音的故事。在这寓居于山水之间的“二客”的耳中,那种“清涧之曲,碧松之阴”的妙意不需要去寻求,那幽冥的道心也无趣去审思,与天道相接的泠然希音就那样自然而真实地呈现出来。这“实境”已非常近似一种“图像”了,而这图像所表达的意味又同刘岩和郑思肖等元人的题画诗所向往的“山林”、“松涧”是一致的。那泠然的希音并不是从一个弹者与听者的锁闭场景中来。若那样反而便将观者推开画面而无法进入到对“琴”自身意义的领会中,只消山水之间的清涧、碧松,已足以“写出”天地之间的琴意来了。

仇英《桃源仙境图》局部

可以看到,元代初年文人对“二人弹/听琴”图像有一种普遍的反思,他们都认为倘若要表达琴旨,图绘需要消解掉目前流行的对弹范式,而应将琴意融入一个天地的广袤世界之中。这一反思不止是根植于无弦琴的意旨,并且其中都可以很清晰地看到诗人白居易的影子,也就是说,他们都论及了对“无弦琴”的一种姿态的呈现,因而这也为此后文人画通向无弦琴的图像定下了基调。

事实上,在北宋中期,文人已经从另外一个典故中寻到了“无弦琴”被描绘的可能性。李公麟为好友赵景仁画过有一幅《赵景仁弹琴舞鹤图》,苏轼为此画题诗云:“清献先生无一钱,故应琴鹤是家传。谁知默鼓无弦曲,时向珠宫舞幻仙。” [13]《韩非子·十过》中有师旷鼓琴而玄鹤来舞的故事,“鹤”乃千年灵物,“琴鹤”的主题一直都是对技法高妙的琴师可以以音通神的一种表达。苏轼这首诗里的“珠宫”也取自道教仙境,但他却没有形容琴声的美妙,而是说这位清贫的清献先生所弹的,是以化入天际之间的静默的“无弦曲”。从诗意中我们可以猜测,这幅画中的主人公应当并没有弹琴,而是默然而坐,旁置一琴,在这种无声的幻境之中,他如同庄周在梦中化作栩栩然的蝴蝶一般,与那仙家的灵鹤一起自在遨游。李公麟和苏轼共同的朋友黄庭坚,也为此画写了一首充满禅趣的赞:“无山而隐,不褐而禅。听松风以度曲,按舞鹤而忘年。铿尔舍琴而对吏,忽坌入而来前。察朱墨之如蚁,初不病其超然。”[14] 这幅画虽然没有画山,但却有一种隐的味道;没有僧人,却有一番禅意。“铿尔舍琴而对吏”大概是诗人的一种想象,因为画中人并没有弹琴,黄庭坚便将那个戴逵拒绝为王门弹琴的故事引入其中,亦在强调画中人之“超然绝俗”之意。

张丑《清河书画舫》卷十一载,元季王蒙曾为钱以良画其书斋《琴鹤轩图》,王蒙的亲族沈梦麟在入明后受钱以良之托,曾为此画写《琴鹤轩记》,并有歌曰:“大音寥寥兮,听者其谁?新声哇淫兮,我心伤悲。琴兮,琴兮,微斯人,吾谁与归。”再歌曰:“有鹤兮髙飞,声泠泠兮来海湄。感琴声而来下,嗟吾人兮曽不如一羽之微。”他还补充,“歌毕,以良乃下榻西斋,扶予入偃息。予乃陶然一觉,不知东方明矣。” [15] 后来,张丑得此名卷,喜不自胜,便将自己的书斋改名为“琴鹤轩”。汪珂玉《珊瑚网》卷三十七还记载,沈周也曾临王蒙《鹤听琴图》,后有沈周自述作此图的缘由:“余见王叔明画《鹤听琴图》,喜其命意高古,尝临摹三四帧,殊自会心。昨于友人处见梁楷亦有《鹤听琴图》,雪中洞壑,意趣超旷。始知古人一树一石,必有所本,固非流俗率意妄诞而无忌惮也。归卧北窗下,怀思无己,乃想象援笔观者,幸勿诮其效颦焉。时天顺癸酉七月廿日也。沈周。”[16] 沈周谈到王蒙所画的《听琴图》,言此母题“命意高古”,遂临摹了几幅,后又见到梁楷作,这幅画的场景是在雪中绘一洞壑,大抵有人在洞中鸣琴,旁有仙鹤相听,这让画家感到一种超旷的“意趣”,这种意趣不是率意妄为,正源自渊明“归卧北窗下”的诗境。这一个故事的叙述,又的确是沈周可以想见的。

台北“故宫博物院”现藏一传为文徵明的《鹤听琴图》。[17] 画中松风桐阴中有一茅斋,斋中两人对坐闲话。斋前一童子携琴正来,旁边一鹤闲立在芭蕉石畔。同宋画对这一“母题”的表达不同,这幅画并没有人在“弹琴”,鹤也没有“听”琴而起舞,然而闲鹤,却令此处幽隐的庭院更添一分静谧感。画上题云:“茅檐灌莽落清阴,童子遥将七尺琴。流水高山堪寄兴,何须城市觅知音。徵明。”[18] 当然,从诗意之中,我们同样可以领会,一位真正领会琴意的人是无需去寻找一位“知音”,而就在这山水之间。这一“鹤”的描写,也有着白居易诗的影子。白居易在长庆四年做杭州刺史时,在 “何烦故挥弄,风弦自有声”的《琴》诗,一起写过《鹤》:“人各有所好,物固无常宜。谁谓尔能舞,不如闲立时。” “琴”之意自然取“无弦琴”意,而鹤的趣味,则从师旷弹琴鹤舞的典故中,别处其意,他说鹤“闲立”之时或许比在因琴起舞更为自在——并且,这更可以表达“无弦琴”的趣味。

事实上,文徵明的确曾画过《鹤听琴》图,根据《虚斋名画录》卷三记载,文徵明这幅画是同另一张张梦晋的同主题作品合裱在一起成为一张长卷,卷前有吴奕题引首。两图皆是为友人钱秉良(号友琴)而作。因钱秉良号友琴,故有此作。张梦晋图约画于正德三年,后有张灵(梦晋)、吴宽、朱存理、唐寅题跋。当时,钱秉良也曾持卷请文徵明题诗,还没有作成此图便遗失了,过了二十年后,钱秉良又辗转购得此图,再付文徵明,徵明深愧不已,遂欣然题诗,后又补一图,“以终前诺”。[19] 文徵明之诗云:

斜光离离度梧影,衡宇无尘昼方永。高人拂拭紫璚琴,转轸鸣弦意闲整。廉折春温一再行,坐令尘梦瞿然醒。调高不恨知音稀,声淸却入皋禽听。耸身延颈寂无言,俯首含情若相领。我闻舞乐凤仪廷,亦闻鼓瑟群鱼泳。物灵德盛信有孚,气至声和自相应。古乐无存古道非,灵禽尚抱千年性。乃知至理在吾心,展卷令人发深省。岂惟琴鹤故同淸,要是声情两相称。一笑人禽付两忘,主人自寄松间兴。

这首诗里自然也有前代诗人心底的琴音之“清”,这清平温廉之音可以令那在世俗中翻滚的“尘梦”蘧醒。“古乐无存古道非,灵禽尙抱千年性”,那琴演奏的古乐早已不存,而琴中的古道,也已经不在世人心中了,如今,唯有向着这灵禽而发,才能身上所涵纳的千年之性相合。这“古”的意旨,就在这一《鹤听琴》展卷之中令人沉思。文徵明还说,“岂惟琴鹤故同清,要是声情两相称。”那清绝之琴与鹤,又如何能相听相称呢?这清之中有着彼此之情,但这情不是互为因由的,那是存有古道的两个生命的际会。尾句“一笑人禽付两忘,主人自寄松间兴”又回到了无弦琴的意旨之中,琴意之中的人同鹤都在一笑之中付之忘却,而一个独存的“我”在刹那间显现于天地间那松风之中。

上睿《携琴访友图》

(五)松风竹林 [20]

宋元的题画诗已经道出了作为人生最高旨趣的无弦琴的实现,并无需一个在场的弹琴或听琴的存在者。甚至,对存在者及其关系的强调可能会遮蔽了无弦琴所强调的真意。这真意本身就是一种“存在”,但它唯有当人同事物之间以及人同人之间的对象性被消解之后才得以显现。而这种真意或者存在(此在)可以显现于一个琴不必在场的高山流水之间,这并不是宋元人才有的认识。左思有《招隐》诗中说:“杖策招隐士,荒途横古今。岩穴无结构,丘中有鸣琴。白云停阴冈,丹葩曜阳林。石泉漱琼瑶,纤鳞或浮沉。非必丝与竹,山水有清音。”[21] “非必丝与竹,山水有清音”,在那没有结构的岩穴中,在白云停歇的山岗上,在游鱼沉浮的石泉间,充满了庄子笔下那旷然古今的天际真音。正如刘勰的《文心雕龙·明诗》中说“庄老告退,山水方滋”,两晋之际探讨庄老玄言的清淡的风气逐渐褪去,而脱离语言的“筌蹄”,对令生命与天地万物自由往来的山水之志则刚刚开始。这不止是表现在山水诗中,亦在山水画中。南朝《宋书·隐逸传》中宗炳在家中山水“卧游”满壁的山水时, 谓人曰“抚琴动操,欲令众山皆响”。宗炳观览山水,不单以其起伏之势,悦目之景,而因其应物之情可与“琴”共鸣。《文心雕龙·知音》又说:“夫志在山水,琴表其情,况形之笔端,理将焉匿?”[22] 山水画形成之始,山水之形同琴音之情就已经联为一体了。以琴音带动画面中的山木作响,恰似古代的王师以《南风》之歌而听风之音,将这满壁的山水置于室内,其最终的意图并非视觉上的“观”,也非品味上的鉴赏,而是回到《齐物论》中南郭子綦隐几而卧以闻天籁的情状。而那位卧于床榻之上画幅之旁的人,实际上已将自身“隐”于那绵渺的山间,此刻的他垂目静听,在领略那山间无有怒者却“万窍怒号”的音响。

如果说宗炳之时代,与山水画相蕴荡的是那充盈着情绪的“抚琴动操”,那么到了唐宋以后,以山水画本身的语言去去表达天地之清籁,已成为文人的共识。林希逸在《庄子鬳斋口义》中说:

诗为“有声画”,谓其写难状之景也,未尝见画得个声出来。自激者至咬者,八字八声也,于、喁又是其相和之声也。天地间无形无影之风,可闻不可见之声,却就笔头上画得出,非南华老仙,安得这般手段![23]

这是很值得深思的见解。庄子的语言并不是说理,或者说,他明白无论如何说明,都不可能道出那世界中本身的存在的真谛,他在寻找着用一种特别的语言,去表达着“言外之象”。在诗和画已经在寻求着表达这一无声世界的时代,林希逸意识到,庄子可谓明白此一“诗画”意义的第一个人,庄子的语言才是可将此天籁境界“显现于世”的至真至诚之言。

林希逸说庄子是将“天地间无形无影之风,可闻不可见之声”就“就笔头上画得出”,这正是由于对他而言,用山水去表达这天地间的无心之籁已成为文人的共识。如自五代巨然以来的《万壑松风图》的主题,便涌动着《齐物论》中那“山林之畏隹,大木百围之窍穴”中所发出的声响。美国艺术史家苏珊·尼尔森(Susan E.Nelson)在谈及李唐的《万壑松风图》时,注意到这幅画虽然常常同北宋范宽的《溪山行旅图》在构图上相比较,但是它的的主题却是“占据前景的巨大的松树呼啸的风声,和同上方暗礁上的树丛呼应,并且在水流的飞溅中得到加强”[24] 。她认为,这种如峭壁般的“背景幕”加强并且集中了音效,就像在今天有专业音响设计的音乐厅中在音乐家背后的不规则的墙面一样。这的确是一种关于“听”的绘画。但是,在中国的艺术中的“听”,不是要描绘某个具体的物所发出的声响,南田曾有画跋“绘风易,绘声难,昔人画树多偃枝低桠,以状风势。此图独画流云奔涌,与岩林石泉相激荡,万窍怒号之态,洒然洞目,若闻吹万之声出指腕间,可以补前人所未备也。”[25] 此画亦然。这千岩万壑并非是“为了”突出水流的背景,而是而是以山之万窍与空中流云一起激荡出的“反虚入浑”的世界全体,而这巨松与飞瀑,亦不是有声有形的音响,而是一位隐几者耳中“超然象外,得其环中”的“真音”。赵孟頫在《题洞阳徐真人》有诗:“谡谡松下风,悠悠尘外心。以我清净耳,听此太古音。逍遥万物表,不受世故侵。何年从此老,辟榖隐云林。” [26] 那游于尘俗之外的太古之音,正在眼前触目的这丘壑的松风之间回荡。

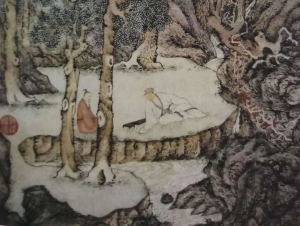

宋元以后,“无弦琴”成为生命的至境时,倘若不必借助于题画诗,绘画如何在图像中直接呈现这种“清浄耳”、“太古音”之意?明代吴门画派尤其是沈周和文徵明的许多作品都思索了这个问题。在他们笔下,除了由铺陈于画面大部的清旷山景、古松和流水之外,还常画文人身畔的一张“停琴”。台北故宫藏有沈周的《苍崖高话图》,画面左部被云雾缭绕的苍莽群山所覆,山脚几株高拔峭立的长松,松下溪岸两客相对而座,脚下是潺湲的流水,身畔停放着一张素琴。沈周自题:“长松落落不知暑,高坐两翁无俗情。琴罢清谈犹半饷,不妨新月印溪明。”[27] 此图表现的是琴罢之后的清谈,琴音看似在这一刻已经“退场了”,但是正是由于这张停琴其幽远的清趣、以及两翁的“不俗”回荡在整个持苍崖流水间中。同样在台北故宫藏的文徵明以王蒙笔意所写的《茂松清泉图》,同前画构图颇为类似,唯高崖峭壁在画面左部,画中二客姿态闲适,静听流水,而在红衣客身后的琴则幽然而卧。[28] 画上乾隆御题“横琴不鼓有余情,听取潺湲弦外声。茂树嘉阴默相对,肯谈俗事拟斑荆。”显然无论是画家自己还是题跋者,都十分明了这“停琴”之意:苍崖之幽远,松间之清吹,脚下之潺湲,以及言谈的玄远,与交谊之清真,皆由此一“闲琴”点出了。

王蒙《茂松听琴图》局部

倘若只有一位人物的“停琴图”中,则更像是画家自我同山水松风共在的写照。台北故宫还藏有沈周另一幅《抱琴图》,远处批麻皴绘群山层峦,山下清流引入近景的堤岸,岸上两株垂柳轻飏,柳下独坐一位文士,身着宽袍,双手叠抱腿上素琴,静默地望向画面右下的空处。沈周自题“川色峦光照容颜,柳风不动鬓丝闲。抱琴未必成三弄,趣在高山流水间。” [29] 风不动,琴不鸣,然那太古不散的朴拙真音,潜藏在这旷远的高山流水之中。沈周还有一幅《蕉阴横琴》扇面,画中人物同《抱琴图》很相似。不同的是,画中人物上方并无山水,只有一株硕大的芭蕉。自题云“蕉下不生暑,坐生千古心。抱琴未须鼓,天地自知音。”[30] 一株蔽日的绿蕉,便在心中生出千古的深静;一张默然不响的琴,便在怀中蕴荡出天地间的妙音。

在画中“琴”只是一个引子,山水亦只是一个幻想,所“听”者非是未必是那切实的风声、水声,乃是一种绝尘于胸的万古之音。在文人画中,除了山水以及松树, “竹”的主题也常常被联想为那幽远寂寥的清音。文徵明曾为好友程文作《听玉图》并题诗:

虚斋坐深寂,凉声送清美。杂佩揺天风,孤琴泻流水。寻声自何来?苍竿在庭圮。泠然如有应,声耳相诺唯。竹声良已佳,吾耳亦清矣。谁云声在竹?要识听由已。人清比修竹,竹瘦比君子。声入心自通,一物聊彼此。傍人漫求声,已在无声里。不然吾自吾,竹亦自竹耳。虽日与竹居,终然邈千里。请看太始音,岂入筝琶耳。[31]

深夜寂然无声,无人静坐虚斋,闻得有清泠的声音徐徐传来,仿若那一人在弹空灵的《流水》。顺着声音而去,原来是垣墙边的几竿苍竹,那音在耳畔,仿佛有回响。这回响不是并非我心所求,只是终日与竹同居,心清神幽,那来自太古深处的无声玉音,便来同我一道邈然而入无边的远方。

清初的恽南田对这“画中之音”也极有体会。他曾说:“雍门琴引云:‘须坐听吾琴之所言。’吾意亦欲向知音者求画中之声而知所言。”南田常常尝称称高明的鉴画者为“赏音者”。[32] 这一“赏音”不再是元代题画诗中说的“终不求人更赏音”的意思了。南田所说的“赏音”是一种独立于万物之表的寂寞,自一种相叫于荒天古木中的自足。南田最欣赏米芾与元末四家的画境。他曾说“吾尝执鞭米老,俎豆倪黄,横琴坐思,或得之精神寂寞之表”。在他看来,从米芾到倪瓒、黄公望的文人画传统,与其说是意在表现某种山水意象,不是说是欲令那位画面外“横琴坐思”、寂寞无为的真人现身。他还曾以元人曹云西笔意摹倪云林《清閟阁图》的景趣,上自题云:“以云西笔法写云林清閟阁意,不为高岩大壑,而风梧烟筱,如揽翠微,如闻清籁。停琴坐忘,殊有傲睨万物之容。” [33] 他有意提到“不为高岩大壑”,这正是针对宋代以来的山水所言的,而在倪瓒的笔下,世界并不是表现为具有强烈实体感的“山水”,画面中的淡漠枯笔有如风烟涌动,又如寂寞之野,在此之间几竿修竹,一株秀梧,中有一空空草亭,并无有一“琴”或一“听者”在场,但在南田眼中,正是在这一无人的翠微世界中,画面之外出现了那位“停琴坐忘”的姑射神人,于幽篁之中傲睨万物的真容,寻得一寂寞永恒之境。他还有《仿柯敬仲乔柯修竹》赞云:“竹树交参,坡石暎带。我思古人,悠然来下。泠风相荡,答以天籁。于此盘游,岑寂之野。” 后面又题:“笔笔有天际真人想,若纤毫尘垢之点,便无下笔处。”[34] 这幅仿元代柯九思画竹的作品所呈现的,是《齐物论》中那个荡去一些尘俗的天籁世界,是《逍遥游》中那人与树相伴而眠的寂静之野。没有描写传统山水画的岩壑,仅梧桐修竹自有“清籁”生于天地间。

注释

[1] 莱辛《拉奥孔》,朱光潜译,北京:商务印书馆,2013年,第19页。

[2] 这一故事在文献中最早见于《吕氏春秋·本味》篇:伯牙鼓琴,志在高山,钟子期曰:“善哉,峨峨兮若泰山!”志在流水,钟子期曰:“善哉,洋洋兮若江河 !”

[3] 但如果仔细看西晋墓两幅画作的场景,即可发现二者并非是一整幅画,它们中间其实还隔着另两块砖,上面绘祥瑞的神兽。这一整面照壁墙的其余画面,也多为描绘神瑞之作。那么可以初步判断,这两块砖也并没有什么特别之处,它们只是为了表现一种古代流传下来的神仙典型。这种意义模式在同时期的墓室壁画,如南京西善桥“竹林七贤与荣启期”砖画中亦可看到。其中抚琴的春秋贤士荣启期与其它的七贤,亦非同时代之人,描刻此图的人也根本不在意他们是否是同一时代,而是将其作为一种神仙的符号,象征着墓主人也可以同样得道升仙。参考Audrey Spiro :Contemplating the Ancients: Aesthetic and Social Issues in Early Chinese Portraiture,University of California Press, 1990,pp.9.

[4] 此图已有前人定其为徽宗的“自写真”,但是现在多数学者认为这不是徽宗亲笔所画,而是画院画工的代笔。但是,画中所画的人物是徽宗是大家的共识。

[5] 有艺术史家指出画面中两位臣子的位置烘托出抚琴者的上位,这是明显的帝王位阶秩序的表现,但这个表现在后世文人的图绘如陈洪绶的《琴会图》中也出现过,应当只是一种构图的需要。王正华《<听琴图>的政治意涵:徽宗朝原画风格与意义网络》,《艺术、权力、与消费:中国艺术史研究的一个面向》,北京:中国美术学院出版社,2011年,第77页。

[6] 郑思肖《郑思肖集》,上海:上海古籍出版社,1991年,第218页。

[7] 《苏轼文集》,第2244-2245页。

[8] 浙江大学中国古代书画研究中心:《元画全集》第一卷第二册,杭州:浙江大学出版社,2012年,第150-152、285页。

[9] (元)刘因著:《题子期听琴图》,引自《刘因集》,北京:人民出版社,2017年,第97页。

[10] 郑思肖:《郑思肖集》,第206页。

[11] 虞堪:《希澹园诗集》卷三。

[12] 《二十四诗品》本传为晚唐的诗论家司空图,经过朱良志考证,实为元初诗人虞集所著。“实境”这一品对知音母题的引述及其观念,亦非常近似于元代初期流行的图像和思想。(朱良志:《二十四诗品讲记》,北京:中华书局,2017年,第151页。)

[13] 苏轼:《题李伯时画赵景仁琴鹤图二首》,苏轼著,王文诰辑注:《苏轼诗集》,北京:中华书局,1982年,第1606页。

[14] 黄庭坚:《黄庭坚全集》,第1383页。

[15] (明)张丑:《清河书画舫》卷十一,上海:上海古籍出版社,2011年,第542-543页。

[16] (明)汪砢玉:《珊瑚网》卷三十七,清文渊阁《四库全书》本。事实上,沈周(1427-1509)生命之中唯一的癸酉年是1453年,乃代宗景泰二年,他年仅二十六岁。而英宗天顺年间并无癸酉,故此画和题记或非沈周所作。

[17] 《石渠宝笈三编》名为《携琴访友图》。这首诗同传唐寅《临流试琴图》中吴宽的题跋一字不差,但这幅唐画中题跋皆明显羸弱,作者可疑。

[18] 图画见《明四大家特展·文徵明》,台北:台北故宫博物院,2014年,第84页。这首诗同明吴宽为唐寅所做《临流试琴图》题诗“乔柯如玉落淸阴,僮子遥将七尺琴。流水高山堪寄兴,底须城市觅知音”几为一致,却未见画学文献著录,后者有《虚斋名画录》卷八、《石渠宝笈》卷四十等著录,应为造伪者抄袭吴诗。

[19] 皆根据《虚斋名画录》卷三,第155-157页。

[20] 此节同第一章第五节“于不可图而图之”意旨一致,可相互参证。

[21] 左思:《招隐》,逯钦立辑校:《先秦汉魏晋南北朝诗》,北京:中华书局,1998年,第734页。

[22] 刘勰撰,黄叔琳注:《增订文心雕龙校注》,北京:中华书局,2012年,第555页。

[23] 《庄子鬳斋口义校注》,第15页。

[24] Susan E. Nelson,“Picturing Listening: The Sight of Sound in Chinese Painting”,Archives of Asian Art, Vol. 51 (1998/1999), 3pp. 30-55

[25] 《恽寿平全集》,第467页。

[26] 赵孟頫:《赵孟頫集》,杭州:浙江古籍出版社,2012年,第23页。

[27] 《明四大家特展·沈周》,台北:台北故宫博物院,2014年,第24页。

[28] 画上题“嘉靖壬寅四月”,即1542年,时年文徵明73岁。见《明四大家特展·文徵明》,第44页。

[29] 《明四大家特展·沈周》,第38页。

[30] 同上,第17页。

[31] 《文徵明集》,第11-12页。

[32] 如题《竹石》扇面云:“拳石翠蓧,略近元人风致,赏音者鉴之”,“其皴擦渲点,气韵神逸,非明眼不能辨,秋宵秉烛,薄醉抽毫,与赏音者相参证也。”题云林画云:“云林通乎南宫,此真寂寞之境,再着一点便俗。雪霁后,写得天寒木落,石齿出转,以赠赏音,聊志我辈浩荡坚洁。”“此图即秋山萧寺意,其写红林点色,得象趣之外,视山樵本,不妨出蓝,因雪崖先生称翰林冰镜,故一操高山,博赏音倾耳之听也。”

[33] 李佐贤:《书画鉴影》卷二十三,清同治十年利津李氏刻本。

[34] 恽寿平:《恽寿平全集》,北京:人民文学出版社,2015年,第377页。