摘要:清末民初琴家黄勉之,幼年曾启蒙受业于萧山陶梦兰,后又在金陵枯木禅师门下学琴,继而至北京成立“金陵琴社”,广收弟子。据传其曾辑有琴谱,但今已佚失。黄氏的学生很多,如杨宗稷、叶诗梦、贾阔峰、史荫美、溥侗、李济、桂百铸等。由于黄勉之及其弟子清末民初长期在北京从事古琴教育与传播的活动,对北方琴乐的发展有着积极的作用,本文就有限的史料对黄勉之的古琴演奏特点加以归纳和探讨。

黄勉之(1853—1919)是清末民初一位具有传奇色彩的琴人,据中国艺术研究院音乐研究所图书馆藏《琴师黄勉之墓志铭》拓片记载:“琴师黄勉之者,不知何许人也。或曰本姓童氏,初坐法逃金陵某寺为僧,继又与人遘讼,变姓名走匿燕市。而勉之则自言金陵僧有枯木禅师者善弹琴,非其徒不传,于是始削发从之学。学成复还俗,然卒无能道其详者。京师人无识与不识,皆呼黄勉之云……己未正月二十八日,以疾没于宣南之寓庐,享年六十有六。”黄氏幼年曾启蒙受业于萧山陶梦兰、并言师祖为一元道人,后又在金陵枯木禅师门下学琴,继而至北京成立“金陵琴社”,广收弟子。据传其曾辑有琴谱,但今已佚失。黄氏的学生很多,比较著名且有文字可考的如:杨宗稷(传弟子管平湖、杨葆元、彭祉卿等)、叶诗梦(传弟子高罗佩)、贾阔峰(传弟子乐瑛)、史荫美、溥侗、李济、桂百铸等。此外他也结交一些达官显贵,如张百熙、王树楠、阎锡山、冯恕等[1]。另外,一些文人墨客也会在琴艺上向黄勉之讨教。由于黄勉之及其弟子清末民初长期在北京从事古琴教育与传播的活动,对北方琴乐的发展有着重要积极的作用,因此本文就有限的史料对黄勉之的古琴演奏特点加以归纳和探讨。

《琴学丛书·琴师黄勉之传》载:

尤精于琴,专重指法吟猱,有一定转数不能以意为摇动,书谱左右手指法百余种皆能析及毫芒。以其法施于古谱,进退上下若合符节自成节奏。最重板眼,吟猱种类以板别之,全曲节奏疏密又以吟猱进退之板别之,板之缓急以呼吸之长短别之:初入弄尽一呼吸之力为一板,以次渐急,曲将终复慢,大曲则三慢而后终,千篇一律、确不可易;而节奏则清奇浓淡、情景各异,无一曲同者。更重姿势,身离案尺许,臀著几不过一寸,与未坐等,作骑射状,左右手如张弓,两足成丁字形,以一足拍板。调弦动指即贯以全神,有极隽峭清越数十声。非极得意时不弄,自谓仙灵经过,亦必停骖。入调后精气内含,形同槁木、收视返听、摄息凝神、寄呼吸于指下,可以代喉舌,唇微动念念若有词。右手如善书者纯用笔尖往复屈伸、银钩铁画;左手入木三分,自谓按音能透过琴底,而望之不甚用力,但闻金石之声,丝毫不妄动,虽新弦进退无杂音。以兵法守如处女,出如脱兔,二语拟之差近其妙。[2]

这段文字主要记述了黄勉之弹琴所强调的几个要点,即指法吟猱、板眼、姿势。下文中笔者将逐一对其进行研究。

一、专重指法吟猱

据1979年7月赵如兰台北采访李济录音资料:“黄勉之教琴最忌戴指甲(套)。他讲吟猱,最讲究这个指头(是左手拇指);左手大指要用好,否则弹不好。右手中指、食指、大指三个指头都可用,无名指不能用。无名指要翘起,翘不好,勾、剔、抹、挑就不对。指甲只能留一定长度。(赵:太长不行。)黄勉之的指甲磨去一半,都生了老茧。黄勉之说,在磨时要用蚕茧熏,可以生茧快些。”[3]

资料里记录李济所说“无名指不能用”应是不用小指之误,不过从中我们可以看出黄勉之的弹琴手势,即注重左手大指的运用,又特别在意右手小指的摆放位置。并且,无论左右手,所有手指的摆放和运用都应该是为勾剔抹挑、为吟猱服务的,突出了吟猱的重要性。而其师释空尘在《枯木禅琴谱·自序》中阐述道:“操缦之雅,在乎传授指法,其指法之妙,又须谱注精详。久之习熟,可意会神传,达乎礼乐之情矣”,又言“省题析义,去杂除繁,体会吟猱,注意指法,一归音韵合乎谐声。”可见广陵一派非常注重指法吟猱。那么黄氏的吟猱观是否承自广陵派的释空尘?这些观点又对他的学生杨宗稷产生了怎样的影响?带着这些问题,笔者将三者著述中的吟猱法逐一对照[4],分析异同,结论如下:

(一)吟法解析

吟:释空尘对于吟的解释是“凡用大指”,黄勉之和杨宗稷所指的“吟”并不是仅针对一个手指。空尘只是强调在徽分上手指动摇,而黄氏已经规范为一种模式,无论是四吟还是五吟,其转数可以说是不少,在乐曲演进的速度上会相对缓慢。杨氏的模式较黄氏又更为细化,而且在徽分位置要求上有明显变化,幅度也由一二分扩大为二三分,这样不同定义的“吟”所产生的音就会不同。

长吟:释空尘所注的长吟有“五六往来”,更趋于一个较多转数的往来吟。黄勉之与枯木禅师的转数相符,而杨宗稷的转数相对较少。在徽位上黄氏依旧是采取手指在徽本位上下往来,速度先慢后快;杨氏则采取全在徽本位下退复,速度变化较复杂,类似慢快慢。

游吟:释空尘认为游吟是一个转数比较少的荡吟。黄勉之则认为游吟是一个较宽缓的长吟,即由先缓后快的长吟变化为全缓且徽分移动稍大的长吟。由“《琴镜》指法中论游吟为得音后带音下徽左四五分,随上徽右四五分云云,皆用本位之音”可知,黄氏的手指移动还是围绕徽本位上下的区域里面,动作幅度从常规的一、二分增长到四五分,其幅度还是比较大的。杨氏所注游吟的发音和板数较长吟多,手指移动皆在徽位以下。

细吟:释空尘在此未作定义,黄勉之则减少了转数和手指移动的徽分大小,其一分之变化,实际手指的移动近似于无。而杨氏的细吟的徽分标准与前面各吟不同,是以二分为单位在徽本位上下往复一次。可见黄氏和杨氏对细吟的定义仅在徽分移动一分和二分的区别,他们都认为细吟的指法应该减小动作幅度和减少转数。

荡吟:释空尘标注此吟应荡漾而出,似应手指移动徽分幅度较大,节奏有明显变化。另从他游吟的定义分析,荡吟的转数是比较多的。杨宗稷的解释也是多转数,节奏组合较复杂,两头一板三音,中间一板两音,且手指移动都在徽本位以下。

飞吟:释空尘无注。从虞和钦的补充解释来看,黄勉之将飞吟定义为等同于普通四吟、五吟,而杨宗稷认为得音后徽分先进一位,然后三吟皆退至徽下,似将“飞”字体现在进复退复之幅度方面。

双吟:释空尘认为是“两弹俱吟”。杨宗稷也承认“作二声,每声皆有吟”,节奏为先慢后快。

往来吟:释空尘解释为“下而复上二三次”,可见往来次数不多。杨宗稷将往来吟细化为三种,即三吟(急往来)、五吟(五吟往来)和七吟(大往来),用以满足乐曲的不同需要。

缓吟和急吟:释空尘、黄勉之此处皆无注。杨宗稷认为可五吟得音后加虚板即为缓吟,全作为装饰音或第三吟用一板的四吟为急吟。

缓急吟:释空尘认为缓急吟是“两弹俱吟,先缓后急”,相当于速度先缓后急的双吟。杨宗稷在此定义中结合了缓吟和急吟的特点,即先取缓吟之得音后过一板,后取急吟之四吟的第三吟用一板。

定吟:释空尘在此处只记录减字,并无注释。杨宗稷则认为“皆在起调用大吟大猱后再过一板”即是定吟,意为所得之音声略停,不是真有吟的动作。

落吟:释空尘、黄勉之此处皆无注。杨宗稷解释为“落指即吟”,是四吟和急吟,而且必须在第三吟用一板。

少吟:释空尘此处标明少吟又名“小吟”,而黄勉之、杨宗稷对此皆无注。

(二)猱法解析

猱:释空尘指出猱是针对中、名指的指法,看来他认为猱与吟的区别在于运用大指还是中、名指。黄勉之和杨宗稷都认为猱与运用哪根手指无关,且猱的动作转数是三猱,但是黄氏手指动作皆在徽本位以下,而杨氏却都是在徽本位以上的。另外,从杨宗稷本人所画黄勉之指法图中,可以发现吟的线条是圆滑的,而猱的线条是折线形的,另外虞和钦在吟猱区别观点中阐述了“猱以苍劲为主,吟以圆转为主”,由此可知在运指动态要求上他们师徒二人是风格一致的。在节奏上,黄氏要求“三声缓急相等”,而杨氏要求第一板两音,第二板一音。

大猱和迎猱:虞和钦指出在对待这两种指法时,黄氏和杨氏有着不同的解释。大猱二者之间稍有变化(未具体指出不同之处),迎猱变化较大。黄勉之解释迎猱为“徽上下二三分用吟之法”,而杨氏还是认为猱法应在徽本位之上移动,不该将其“误作吟法”。

急猱和缓猱:释空尘、黄勉之此处皆无注。杨宗稷则认为缓猱与缓吟的做法类似,得音后加一虚板;而急猱即为前两猱无板,第三猱用一板。

对于吟与猱指法的区别,《枯木禅琴谱》与黄、杨二人的主张是不同的。《枯木禅琴谱》认为吟是大指指法,猱是中、名指指法。黄杨二人则认为吟猱的区别主要在于手指移动的徽位位置:黄勉之认为吟在徽本位上下移动,猱在徽本位之下移动;而杨宗稷认为吟在徽下,猱在徽上。而对于“猱以苍劲为主,吟以圆转为主”这一点,杨宗稷还是继承了黄勉之的看法。

总体来看,黄勉之的指法还没有详尽到板法的规范,而且有些地方是比较模糊的概念,比如先缓后急,宽缓等等,有些地方又比较赞成均等的概念,推知其吟猱的微观节奏变化不会太明显。但是杨宗稷则与之不同,吟猱的板法结构复杂,不一而足,因此其微观变化较多,形式多样,成阶梯式排列组合,用以适应不同的乐曲需要。如果将杨氏关于“吟”的各种指法按照转数由小及大的排列,则应为:定吟(非真吟)、细吟(3吟)与急往来吟(3吟)、急吟(4吟)、急缓吟(4吟)、落吟(4吟)与普通吟(4吟、5吟)、飞吟(5吟)、缓吟(5吟)与五吟往来(5吟)、长吟(7吟)与大往来吟(7吟),游吟(8吟)、荡吟(8吟)与双吟(3吟加5吟)。如果将杨氏关于“猱”的各种指法按照转数由小及大的排列,则应为:普通猱(3猱)、缓猱(3猱)与急猱(3猱)、迎猱(5猱)与荡猱(6猱)、双猱(6猱)、长猱(11猱)、放猱(20猱)、大猱(26猱)。另有少猱、撞猱、落猱未注。应该说杨氏将黄氏的吟猱观更加细化,更加规范化,这正是杨氏既继承又发展的结果。

综上所述,《枯木禅琴谱》的吟猱法还只是一个概括的注释,没有详细的规定;到了黄勉之,他对于吟猱的解释已经有了自己的一套独特见解,并使之细化;再过渡到杨宗稷时期,他进一步加强黄氏的主张,在调整徽分的原则下规范了吟猱的转数及板法,形成了一个自己的吟猱体系。

二、最重板眼

黄氏自有一套板眼处理手法,杨宗稷也非常推崇“黄君之法”[5]:

(1)“吟猱种类以板别之,全曲节奏疏密又以吟猱进退之板别之,板之缓急以呼吸之长短别之。”

其实杨宗稷在《琴学丛书·琴镜补·左右手指法》中并没有记录黄勉之的板法,在节奏的描述里使用的都是“快”、“慢”等概念化的词语,不是很详尽。从其他一些文字记录来看,也没有过多介绍黄勉之教习古琴时有拍板等习惯。这种板眼的说法,主要出自杨氏。笔者认为,此处杨氏说其师已经用板来区别吟猱种类,可能是黄氏在教习当中有一套自己的办法,但是还未成体系,没有进行系统的归纳总结。杨宗稷在《琴学丛书》中不著述其师板法,也许是因为他感觉已经将自己的板法归纳成体系详细介绍过了,而且他的板法体系也是承自黄氏,以黄氏理论为基础,所以也就没有必要再把黄勉之的板法观点再赘述一遍了。

此处又说“全曲节奏疏密,又以吟猱进退之板别之,板之缓急,以呼吸之长短别之。”说明杨氏认为其师乐曲整体的速度快慢变化是以吟猱进退的板来区分的,而板的快慢又是由呼吸的长短来区分的,从而论证了以吟猱之板为单元,乐曲为全体,建立单元与全体联动关系的合理性。

(2)“初入弄尽一呼吸之力为一板,以次渐急。曲将终,复慢大曲,则三慢而后终,千篇一律确不可易。”

说明琴曲速度开始较慢,随着乐曲发展的进程逐渐加快,至乐曲结束时又恢复到慢速。如果是大曲,那么在结束之前还有“三入慢”的阶段,即“三入慢”后再结尾。这是整首琴曲速度变化的规律。

(3)“而节奏则清奇浓淡、情景各异,无一曲同者。”

杨宗稷在此指出,由于黄勉之对于各种吟猱的不同板法,使其每首琴曲内部的节奏是“情景各异”、“无一曲同”的。

(4)“以其法施于古谱,进退上下若合符节,自成节奏。”

在这一点上可以说黄勉之的吟猱指法,是与节奏结合在一起的。进退上下都有一定之规,依据此法就可以使乐曲“自成节奏”。杨氏在《琴粹》中说:“每遇操缦之士,必询学谱之法,皆谓非改不可弹,于是心意遂灰,竟成疑窦,决然舍去,垂二十年。”可见当时有些琴人,对于琴谱的打谱采取了一种不太严谨的方式,经常在句读不通时随意改变古曲原意。与此同时,还有一些琴人仍在摸索琴曲打谱中的节奏问题。全国各地的琴人们开始试图通过各种途径来记录所奏琴曲的节奏了。因此在清中晚期刊刻的琴谱当中,古琴记谱法已经开始发生了变化。琴谱中不再只采用减字谱这一种单一的记谱法了,创造性地出现了在减字谱旁边加上工尺谱的做法。

第一位开创先河的人便是清乾嘉道时期琴家张鞠田(即张椿)。在研习琴艺的过程中,他认为传统的古琴记谱法有其自身的不足,“认为减字谱节奏的记写很不精密,最多只有断连、缓急的划分,却没有板拍。”[6]由于张氏对民间音乐非常了解,对服务于民间音乐的工尺谱也相当熟悉,他曾将《花鼓》、《道情》、《四大景》等民间音乐改编为琴曲,因此他才能勇于在《张鞠田琴谱》(1944年刊刻)中加入工尺谱点板。

继张鞠田之后,浦城派琴家祝凤喈[7]在《与古斋琴谱》(1955年刊刻)一书中再次主张在传统琴谱中增添工尺谱的记谱方式。其徒张鹤[8]所辑《琴学入门》(1864年刊刻)经祝凤喈删定,依照祝氏《与古斋琴谱》中所倡之琴理,在减字谱旁配上工尺谱,并注明节奏拍板符号。

《琴学入门》共收录二十操,其中有祝氏家传秘谱的六首琴曲:《风云际会》、《渔樵问答》、《平沙落雁》、《石上流泉》、《阳关三叠》、《古琴吟》(除《风云际会》外,其他五首琴曲均在1962年出版的《古琴曲集》中译成现代谱式)。不过,张鹤并没有全部将琴曲都加入工尺谱,而是选择了十操做了改变,他认为这种做法有利于初学者练习,娴熟者自能类推不用一一列举。可见,清中晚期开始出现的这种“减字+工尺点板”的做法逐渐成为当时的时代潮流。因此,黄勉之的“板眼观”也多少受之影响。

三、更重姿势

黄氏认为姿势分为上身姿势和下身姿势。上身姿势要求“左右手如张弓”,且力道非凡:右手屈伸如“银钩铁画”;左手按弹能够“入木三分”。下身姿势则保持“两足成丁字形,以一足拍板。”这种状态是黄氏所强调的,与前文所提及的“专重指法吟猱”、“最重拍板”的特征密不可分。杨宗稷也是继承了这一做法。此时,弹琴者的整个形态便跳脱出来,正所谓形神兼备:“精气内含,形同槁木”,“不妄动”;“摄息凝神、寄呼吸于指下”,“进退无杂音”。

《琴师黄勉之墓碑》中也记载了一段黄勉之弹琴的文字:

丙辰之冬,吾友章曼仙招饮其室,时百、勉之皆先在。勉之兀坐枯寂,貌如湿灰,终夕默默不出一语。既检容授琴,雄峻凝整,若武夫按剑,危坐凛凛然,不可肆以干也。其用指力,重能透木,声清而响坚。触、批、栎、捋,以神为宰,以气为使,安趋诡赴,贯以始终。古人所谓疾而不速、留而不滞者,勉之皆能罄其妙,不可以名状言也。勉之时时自称其法得广陵正宗,其教人也,以对弹法,反复启迪之。

综上所述,在吟猱指法和板法方面,《枯木禅琴谱》中记载的释空尘指法还只是一个概括的注释,没有详细的规定;到了黄勉之,他对于吟猱与用板的解释已经有了自己的一套独特见解,并使之细化;再过渡到杨宗稷时期,他进一步加强黄氏的主张,在调整徽分的原则下规范了吟猱的转数及板法,形成了一个自己的吟猱体系。

杨宗稷师从黄勉之,而黄勉之则源于泛浙派(萧山陶梦兰)和广陵派释家(金陵释空尘)一路。但是,黄氏的琴风与现今传之广陵正脉琴风之间存在相当大的差异。另外,黄氏与泛浙派的音乐渊源也因为其师陶梦兰的音乐传承和弹琴资料缺失而显得模糊不清,这就给判断黄氏琴风的来源与形成产生了一定的困难。在此,笔者更倾向于“黄氏琴风的形成(特别是在他的琴乐节拍和吟猱方面)是他在继承了先师们传统基础上的一种创造力的体现和结果”的认识。黄氏的演奏是有其独特之处的,而其学生杨宗稷则不但在弹琴实践方面继承和发扬了黄勉之的琴乐,更重要的是他在理论研究方面也总结出了相应规范的体系,并且通过其对古曲的打谱,扩充了原有曲库,形成了自己的弹奏特点和学术面貌,从而成为了同辈琴人中能卓然成家的佼佼者。杨氏所开创的九疑派不但有着它的琴史地位,而且至今通过其传人保持着独特的生命力。杨宗稷《琴粹》载:

予弱冠嗜琴,传习数曲,迨寻旧谱,迄不成声,于是每遇操缦之士,必询学谱之法,皆谓非改不可弹。于是心意遂灰,竟成疑窦,决然舍去,垂廿余岁。戊申(1908年,笔者注)仲春,浮沉郎署,索居寡欢,重理丝桐以消永日。嗣闻金陵黄君勉之不改旧谱能弹大曲,从习《羽化》一操,乃得所谓吟猱之指法,于今三岁矣。已习者二十操,其未习者,但属名谱,以黄君法求之,音节自然合拍,乃恍然,非古人之我欺,而后人之自欺也。[9]

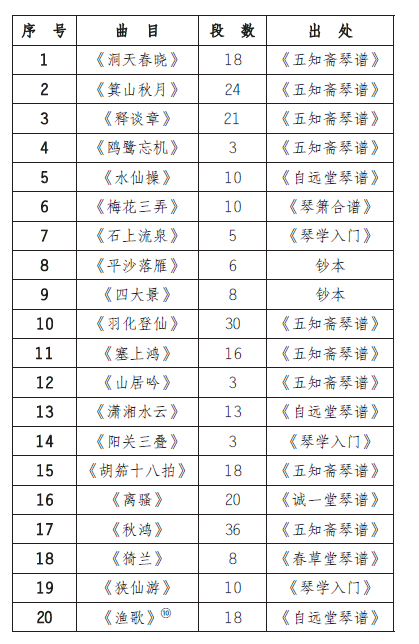

虽然杨氏开始古琴启蒙教育的时间很早,但是他自称弹奏琴曲不得其法,甚至一度灰心到想要放弃习琴。光绪三十三年(1907)对杨宗稷有拔擢之恩的张百熙去世,同年杨氏发妻也因病去世,因此杨氏下定决心放弃仕途,在家重新习琴。不过,已经四十岁有余的杨氏习琴仍然不得要领,其琴艺尚未有成。直到1908年他遇到黄勉之以后,才深感拨云见日、心有所得,琴艺开始逐渐成熟。根据《琴学丛书·琴粹·再叙》和《琴学丛书·琴粹目录》显示,从《羽化登仙》开始计算,杨氏在这一期间陆续向黄勉之学习了二十首琴曲。也就是说黄勉之的所弹曲库应该至少有这二十首。《琴学丛书·琴粹》载:

大致吟略急,猱略缓,其余各猱以各吟法类推,则得矣。予所习廿曲,有照谱全用吟猱不改一字者:《洞天》、《羽化》、《秋鸿》、《胡笳》、《水仙》、《塞上鸿》、《潇湘》、《离骚》等曲是也。有半藏吟猱者:《箕山》、《释谈》、《鸥鹭》、《梅花》、《石上流泉》、《山居》、《猗兰》、《挟仙游》等曲是也。有暗藏吟猱者:《渔歌》、《平沙》、《阳关》、《四大景》等曲是也。大抵弹旧谱及大曲,非用吟猱不能成调,习之既久,一二年后,则或藏、或露,自有会心。至于有吟猱之神,无吟猱之迹,则指与弦化矣。

可见,黄勉之会弹之曲目还是很丰富的,琴曲大操诸如《胡笳十八拍》、《秋鸿》、《离骚》都囊括其中,一些并不很是现代琴界流行的乐曲诸如《洞天春晓》、《箕山秋月》等曲也都有涉猎,说明黄勉之的古琴演奏造诣不凡。值得承认的是,在清末民初这段时期黄勉之并弟子杨宗稷、贾阔风、叶诗梦、虞和卿等人为京师琴家的翘楚,金陵琴社和九疑琴社是京师琴乐活动的中心,继而他们的再传弟子管平湖、杨葆元、彭祉卿、乐瑛等人亦成为了中国现代古琴音乐演奏与研究的重要代表人物。

毋庸置疑,由于琴师黄勉之作为承前启后的先辈,融合泛浙、广陵之长,其吟猱指法与板法要义为其弟子杨宗稷所吸收、发扬,在杨氏九疑派的创立过程中起到了至关重要的作用,所以黄氏在近现代琴史当中占有相当重要的地位。

自清末以来,中国古琴音乐发展的式微,古琴演奏及教学传统的逐渐失语,古琴演奏和教学处于一种存在着任意性和非规范化的倾向。黄勉之根据他的琴乐实践看到了这种倾向并指出了它的问题所在,即在对弹当中的节奏问题,琴乐的审美和吟猱的规范化等问题。今天,古琴音乐文化的传承在保护非物质文化遗产的良好形势推动下有了长足的进步,古琴音乐的教学也通过琴馆这种渠道,在广大琴人的努力之下得以加速普及和提高。不过如何看待古琴演奏和教学中黄勉之所指出的那些问题,以及是否需要根据传统古琴音乐的特性对其进行调整和规范,这仍是一个需要今人继续探讨的问题。虽然一百年前黄氏指出的那些问题直到今天还没有完全被解决,但是经过后辈琴人的不断努力,再加上西乐的传入和西乐谱传体系当中的规范化思想的影响,以及古琴界对于诸繁杂流派的整合需要,这些问题的本质已经越来越清晰起来。可以肯定的是,黄勉之的吟猱观及其演奏规范是他给予那个时代的回答,他不仅指出了清末民初琴乐发展的某些任意性倾向并试图纠正其问题,并且启发和推动了后辈琴人对于古琴演奏和教学规范化问题的思考和改革。

《琴学丛书·琴谱》上、下二卷曲目

[1] 张百熙(1847—1907)字埜秋,一作冶秋,号潜斋,室名退思室、退思轩,谥号文达,湖南长沙人;京师大学堂创办人,近代教育改革的先驱者,与黄勉之、杨宗稷相识,岳云别业的古琴雅集活动就是在他的公祭之处。(参见《清史稿》、《清史列传》、《北京大学校史》等)。王树楠(1851—1936),字晋卿,祖籍热河承德,1887 年中进士;曾参与编撰《清史稿》、《新疆图志》,撰写编年体自传《陶庐老人随年录》等;现存中国艺术研究院音乐研究所《琴师黄勉之墓碑》为其撰写。阎锡山(1883—1960),字百川、伯川,号龙池,山西五台人;民国时期主政山西,1921 年曾邀九疑派杨时百携其弟子彭祉卿,以及川派顾梅羹来山西太原育才馆及国民师范雅乐专修科讲学教习古琴两年多,促进了山西的古琴文化传播。冯恕(1867—1948),字公度,号华农,原籍浙江慈溪,历任清海军部参事、军枢司司长、海军协都统等职;郑珉中《谈吉林省博物馆“松风清节”琴》(《文物》1990年2期)一文中曾提及冯恕子冯大生学琴于名琴师黄勉之。

[2] 杨宗稷纂辑:《琴学丛书》,1911年开雕,舞胎仙馆藏本。

[3] 参见李光谟《从清华园到史语所——李济治学生涯琐记》,北京:清华大学出版社,2004年;巢父《李济与古琴》,《万象》2006年第2期;严晓星《〈幽兰之二——关于古琴的对话〉注释》,《中国文化》2013年秋季号。本文引用时,略作文字整理。

[4] 对照材料详见:《枯木禅琴谱》(释空尘指法),《琴学丛书·琴粹》(黄勉之指法),《琴学丛书·琴镜释疑》(杨宗稷指法)。详细的比较分析,详见笔者《杨宗稷及其〈琴学丛书〉研究》,中央音乐学院2011 届博士学位论文。

[5] 原文见杨宗稷《琴学丛书·琴师黄勉之传》。

[6] 张椿(约1779—约1846),字大年,号鞠田,湖南昭阳人,著有《张鞠田琴谱》,清道光二十四年(1844年)刊刻。他将《花鼓》、《道情》、《四大景》等民间音乐谱成减字谱收入书中。参见许健《琴史初编》,北京:人民音乐出版社,1982年,第172—173页。

[7] 祝凤喈(1796—1850年),清道嘉年间琴家,福建浦城人,对《春草堂琴谱》(1744)详加校订、注解,并撰琴论专著《与古斋琴谱》四卷,刊于1855年。参见《琴史初编》,第173页。

[8] 张鹤(约公元十九世纪人),字静芗,浙江瑞安人,上海玉清宫道士,号野鹤道人,曾师从祝桐君学琴。他依照祝氏《与古斋琴谱》之琴理,在减字谱旁配上工尺谱,辑为《琴学入门》一书,共收琴曲20首,初刊于同治三年(1864)。参见许健编著《琴史初编》,第173页。

[9] 杨宗稷:《琴粹》,载《琴学丛书》。

[10] 1913至1916年间,杨宗稷曾与黄勉之约课18次学习《渔歌》一曲,合弹两遍,约计一千三百遍。参见《琴学丛书》之《琴镜·渔歌》“跋”。