摘 要:我的曾外祖父刘少椿被后人尊为古琴广陵派第十代传人,他在20世纪文化变迁时代一直坚守自己的文化身份,主要体现在儒家思想、道佛文化、艺术修养和为人处世四个方面。作为著名古琴家、刘少椿的文化身份探究对干古琴文化恢复其自身特质以及对未来古琴发展的文化定位具有举足轻重的作用。

我的曾外祖父刘少椿被后人尊为广陵派第十代传人,他为广陵派的传承所作的贡献及在琴界产生的影响力一直被琴界所公认。目前对于刘少椿的研究大致可分为两类:第一类是关于刘少椿生平事迹的回顾,如林友仁《刘少椿——广陵琴派第十代传人》、梅曰强《忆刘少椿先生教学二、三事》、陈逸墨《君子比德——广陵琴派大师刘少椿先生的人品与琴品》等,通过回顾刘少椿的琴学生涯,描绘了他在教学上的严谨态度、为人上的高尚情操及音乐上的风格概况等;第二类是关于刘少椿的琴曲研究,如赵烨《刘少椿古琴演奏风格初探》、李明月《汇流,当传统直面现代——以近现代广陵琴风的音乐语言表达为视角》等等,主要从指法、气息、音韵等层面分析刘少椿的演奏特征。但尚未有关于刘少椿文化身份研究方面的文章。

“文化身份”是后现代全球化进程中出现的焦点性议题,它主要指"一个文化群体成员对其自身文化归属的认同,其特征可以通过该文化群体成员的言语、行为和情感等表现出来”①。本文以探究刘少椿文化知识体系构成以及通过我对刘少椿二女儿刘蓉珍②(我的外婆)及刘少椿外孙女毛志勋③(我的母亲)等等相关人物的采访来还原刘少椿的文化身份,以便更为深刻地理解刘少椿古琴艺术文化。

刘少椿所处年代受外来文化影响最为激荡,终其一生来看,虽然社会境遇不断变化,但刘少椿一直以一种万分坚定的信念以不变应万变而能从容面对,他中晚年以七首纯正的广陵琴韵留存于世则不得不令众人感叹。在那样的环境下,很多琴人因时而应,对古琴做了相应的改变,让古琴更符合现代社会的审美需要,而刘少椿的特殊性就在于在这种社会文化变迁时期他选择了保持自己文化的纯洁性及对自己文化身份的认定。本文对刘少椿文化身份的探究包括如下几个方面:1.儒家思想的影响;2.道佛文化的影响;3.传统艺术素养;4.为人处世。

一、儒家思想的影响

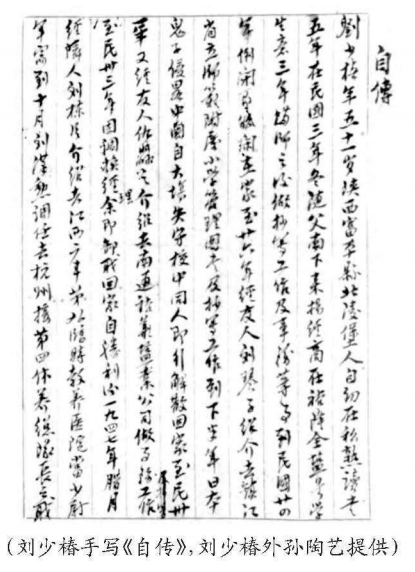

我的曾外祖父刘少椿最初受到的文化熏陶来自儒家,他曾在《自传》中写道:“刘少椿,年五十一岁,陕西富平县北陵堡人,自幼在私塾读书五年。民国三年冬,随父南下来扬经商,在裕隆全盐号学生意,三年满师之后,做抄写工作及事务等事,到民国二十四年倒闭,即赋闲在家。”④文中“自幼在私塾读书五年"意味着刘少椿从小接受儒家文化的教育,私塾相当于古人的私立学校,一般教授识字、背诵四书五经等。刘少椿来扬州之前读了五年私塾,我的外婆回忆说:"我们来到扬州后,我的爷爷(刘少椿父亲)也请了私塾先生到盐号上来教书,共三年时间。”⑤也就是说,刘少椿在他自传中所提到的"在裕隆全盐号学生意"很可能仍然包括私塾内容,加起来前后读了近八年私塾,可见在其早年所受儒家文化影响最为深远。

儒家思想不仅是中国几千年治国思想的核心,也是中国传统文化的精神砥柱,所谓"经学是中国人的思想行为、道德行为、终极关怀乃至民族品性的象征……”⑥,尤其是儒家所提倡的“仁”思想不但塑造了刘少椿的人格品性,也成为刘少椿音乐品格的重要评判标准。我的外婆曾经说:“父亲非常注重个人的德行,在他身处顺境时,乐善好施,接济朋友,而身处逆境时,也能洁身自好,以德为先。”⑦这更不难理解,刘少椿痴迷于古琴,将一生寄托于琴,实际上是他醉心于琴道琴德的写照,因为琴乐中包含了历代文人对情操、品性的“善”与“美”的追求。

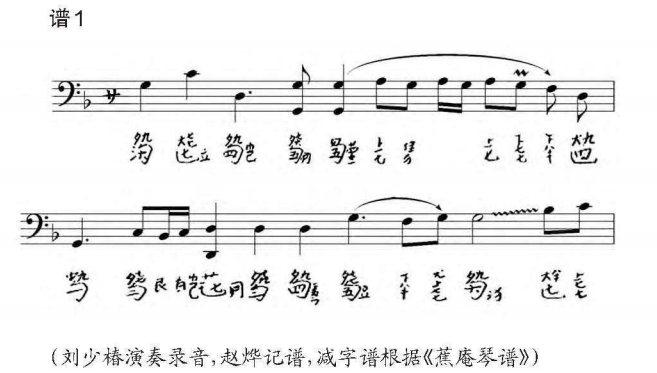

儒家思想对古琴音乐的影响极为深远,以《易经》为基础的辩证思想也同时表现在刘少椿古琴音乐中。他的琴曲中没有突兀的音声,音与音的连接圆融无碍,刚柔、迟速、缓急、轻重、浓淡、上下天衣无缝地展开,一气呵成,好似阴阳两方的相互消长,音韵融合于生生不息的气息中。刘少椿音乐中所体现的辩证思维正如刘少椿的弟子梅曰强总结的16个字:“跌宕多变、绮丽细腻、刚柔相济、音韵并茂”⑧。其中,“音韵并茂"、"刚柔相济"正是阴阳二者相互作用而达到"中和"状态的体现,在古琴弹奏上主要体现在如下两个方面:1.偏锋。关于偏锋的运用,在很多关于广陵派演奏特点的研究中都有提及,偏锋和正锋在音色上、发力上都有差别,在用偏锋弹奏时,右手手腕更加放松、自然,音色上也温润中和。2.中间音。中间音是广陵派琴曲气息上的关键特点,显示了刘少椿运用辩证思想的完美形态,他的琴曲常给人一气呵成的感觉,似乎自由而无板眼规律,而其实正是"中间音"在起作用,即一个音既与之前的音产生气息上的联系,又与之后的音相关联;有时一个音既是之前乐句的结束,又同时是之后乐句的开始。如《山居吟》第一段中,很多地方的音都是前后音的关键连接(如图1),这些音并不与其它音组合成固定节拍的音型,而使得前后的乐句一气呵成,正如西方学者Aniruddh D.Patel对古琴的节奏曾作这样的描述:"(古琴)演奏出来的音乐没有拍子的感觉,取而代之的是流畅感。音符的节拍取决于手势的变化,而不是通过外加的时间图式来规定。"⑨正因如此,传统古琴曲的独特气息感常给人以节奏自由的印象。

上图中用横线标注的地方是作为前后音的连接音呈现,这些音基本在某个乐句之内,它们是长乐句的关节处,音韵的转折可以通过它们轻易地完成。再如刘少椿演奏的《樵歌》第二段中的一小句(如图2):

上图中所示的音 是作为前后乐句的连接音出现的,它所起到的作用就是让前后乐句自然地连接而无需停顿,这样的中间音模糊了乐句与乐句之间的分界,增加了乐曲整体的气韵感。正如管建华所说:"中国音乐语言是一种特殊时间型构造,它的乐句在视点上是流动的,形态上松散,它的构句依靠意合方法,通过乐汇、乐逗(读)、乐句之间在意义上存在的相关性来连接……"⑩,因此,从某种程度上说,这是为何以刘少椿为代表的很多传统古琴音乐的节奏构成不是具有固定板眼的节拍,而是灵活自如、阴阳之动的宇宙气息。

是作为前后乐句的连接音出现的,它所起到的作用就是让前后乐句自然地连接而无需停顿,这样的中间音模糊了乐句与乐句之间的分界,增加了乐曲整体的气韵感。正如管建华所说:"中国音乐语言是一种特殊时间型构造,它的乐句在视点上是流动的,形态上松散,它的构句依靠意合方法,通过乐汇、乐逗(读)、乐句之间在意义上存在的相关性来连接……"⑩,因此,从某种程度上说,这是为何以刘少椿为代表的很多传统古琴音乐的节奏构成不是具有固定板眼的节拍,而是灵活自如、阴阳之动的宇宙气息。

与现当代的古琴曲相比较,尤其是现当代新创作的古琴曲,由于受到西方音乐文化及流行音乐文化的影响,琴曲中的“中间音”十分少见,取而代之的是具有固定节拍、音程结构音型的旋律化琴曲,而在刘少椿古琴曲中所保留的这一特点,使得传统古琴音乐身份特点得以保护,这也是扎根于传统儒家文化辩证思维的最纯正的传承。

二、道佛文化的影响

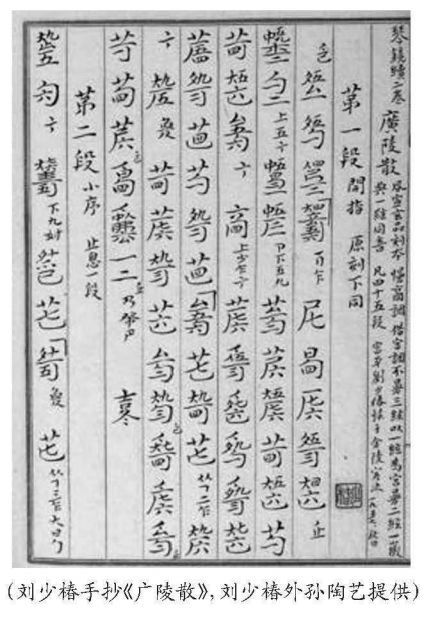

刘少椿在琴学实践中不仅继承了儒家文化思想,从现存的刘少椿大量手抄本(佛经、道家养身功)可以想见,他对道佛文化抱有极大的兴趣。我的外婆(刘少椿二女儿)回忆说:“我父亲学拳以后就开始接触道家功。他常常白天打坐,夜里弹琴。我记得他还常去与崇宁寺的虞山和尚(崇宁寺的主持)在一起弹琴,那个和尚就像个菩萨一样,个子矮矮的,一脸笑。除了虞山和尚,还有平山堂、天宁寺以及道观的一些道士常来我们家和我父亲一起弹琴论经。”⑪道佛文化有很多共同点,比如它们都是以道德心性的修养为基础,尤其禅宗所主张的"禅定"和道家养身功,都注重虚静的身心状态

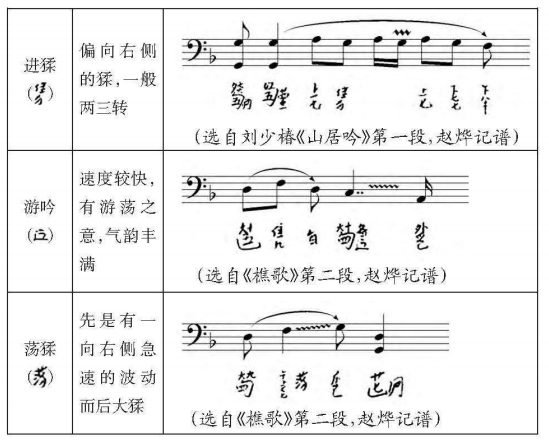

如果说儒家思想对古琴音乐具有道德性的规范作用,那么道佛思想则更能深化古琴音乐的艺术境界,三者都是民族文化身份的重要组成部分。刘少椿古琴音乐对道佛文化的执着最显著地体现在他对左手走音等虚音技法的运用上,其音乐的意境更是对老子提出的"大音希声"、庄子提出的"坐忘”、“心斋”及佛家的“明心见性”、“五蕴皆空”等“无我之境”的艺术精神的追求。从刘少椿留下的录音可以发现,丰富的左手走音弱化了乐曲的音高旋律感,而大大增强了琴曲音高音韵的气韵流动感,例如走音中最为突出的是"吟猱",刘少椿对于吟猱的运用恰到好处,它们使得音韵之间的连接自然而显出气韵生动。在"吟猱"种类中,他根据不同情绪、意味的句式而展开变化,使得曲情起伏而不突兀,"吟猱"不但有大小之别,还有缓急、轻重、多少、形态之分等,如刘少椿弹奏的《山居吟》、《樵歌》中,多次出现了不同形态的"吟猱",如进猱、游吟、荡猱等(如下表)。

吟猱的形态主要根据乐曲表达的意境而定,如上表所示,刘少椿弹奏的《山居吟》、《樵歌》主要表达的是士人放诞不羁的情怀,则荡猱、游吟、进猱等狂放的技法偏多;而刘少椿弹奏的《墨子悲丝》则偏用长吟、长猱、细吟等技法,以突出表达墨子内心的黯然神伤;又如他在《梅花三弄》中则潇洒活泼地运用了"双幢",以衬托梅花在寒风中傲然挺拔的姿态。由此可见,刘少椿对待吟猱的技法十分严谨而不随意。刘少椿弟子梅曰强曾回忆说:“老师(刘少椿)还经常教导我们说:'琴曲无好坏,只有长短之分,每曲都有每曲的感情,对不同琴曲不仅要熟悉琴曲指法,还要理解曲情、曲意,用不同的力度、速度、感情去弹奏,不可千曲一种弹法。还经常用古人'当吟则吟,当猱则猱'的方法教导我们,决不允许'乱加吟猱',还说'吟猱不可少但要用得恰到好处'。"⑫对比一些现代琴曲(比如《春风》、《古舞》等现当代的创作曲)与刘少椿演奏的琴曲,前者实音多、虚音种类少,更注重实音由节拍串联起来的音程、音高、旋律感及动听的音响效果,后者则更注重虚实相生的气韵感。这两种音乐形态正是不同主体对所处社会文化的反馈,前者更倾向于现代化、键盘化音高的音乐语言表达,而后者则是在汉语"音腔"传统文化语境下进行的阐释。

儒家文化与佛道文化对于刘少椿来说,二者是相互补充的。儒家文化奠定了刘少椿的整个生活态度及对待艺术追求的信念,而道佛文化提供给刘少椿那个战乱连连时代所缺少的“淡定”与“平和”;尤其是“道家功”,对“身心”的状态很有帮助,所谓“修仙者,贵在收积虚空中清灵之烈于身中,然后将吾人之神与此悉配合而修养之"。⑬总之,刘少椿与他的音乐是对儒道释文化身份身体力行的结晶。

三、传统艺术素养

听我外婆讲,她父亲15岁定居扬州后,潜心学习了很多门类的传统艺术,如武术、绘画、书法、皮雕、昆曲等,其中武术他非常擅长滚镗刀、花枪、猴拳、太极拳等,父亲去世之前一段时间,她仍旧看到他轻松地将腿提指鼻尖。我曾经问过外婆,外曾祖父对这么多门类的艺术是怎样学习的,外婆说:“他不到20岁,开始学拳,他看别人打拳,他很喜欢,就开始学拳。像滚镗刀、醉八仙、花枪样样精通,吃了不少苦,他的那种刻苦精神没有谁比的了他。他的拳打得非常好,他学拳的时候就整个人都沉浸到这里面;后来他看别人画画,他也想学,于是就非常专心地学画画;接下来,他又开始学皮雕,所谓皮雕就是在扇骨的竹子上面雕刻,去掉多余的竹子部分,最后剩余的凸出的画面就是皮雕。皮雕上的山水人物都是我父亲自己画。”⑭刘少椿弟子林友仁也在文中写道:“青年时代的刘少椿,热衷于习奏昆笛、箫,唱昆曲,还请陕西名拳师来家教习武术。此外,对于书法、绘画、铁笔皮雕、道家养生术等无不潜心钻研。"⑮提到昆曲,外婆说:"父亲的昆曲是和潘啸岩学的,日本人进城以前父亲和他的昆曲友如潘啸岩、许仲山、江石溪等经常聚在一起唱昆曲,我母亲形容他们'三天一回打摆子'。他们经常来家里唱昆曲。"⑯现存的刘少椿手抄昆曲谱中有《思凡》、《游园》、《看状》等曲,字迹工整隽秀,可想而知,刘少椿对昆曲艺术的痴迷程度非比寻常。他全身心地投入在每一段艺术的学习中,最终将它们转化为自己生活与文化身份的一部分。正如学者们所认为的:"文化身份还表现为一种文化情结,是个体或群体对自身所属的文化体系自发形成的一种内在情感,是人们在一个民族共同体中长期共同生活所形成的对本民族最有意义的事物的肯定性体认。”⑰

书、画、武术、昆曲、古琴这些传统艺术都深深地扎根在中国传统文化的土壤之中,虽然它们各具不同的表现形态,然而在本质精神的追求上却有很多相通之处。它们以道德为根基,以线性为艺术的表现形态,讲究阴阳之"气"相互作用的关系。正因如此,刘少椿在吸纳这些传统艺术后能够融会贯通,如刘少椿弟子梅曰强说:“我与先生同榻学艺时,他经常在睡前发功。只见他身子一抖骨节就咯咯……作响。我在请求老师教广陵派名曲《樵歌》时,先生就问我:‘你学过拳术吗?······我在学会《樵歌》后才领悟到,先生掌出如风,急如闪电,缓如行云流水,能收能放之妙。”⑱在刘少椿的皮雕中也融入了书法、绘画、武术三者的艺术功力。

对于刘少椿所学的这一切传统艺术来说,他视为比生命更重要的是古琴。我父亲⑲曾经问我的外婆:“日本人攻进扬州城,您父亲还弹琴吗?正常情况下人们都是认为逃命要紧啊!"我外婆回答道:"古琴就是我父亲的命。我们当时都在逃命的时候,我父亲却什么也不带,就只带着他的古琴。就连'文化大革命'时期,我父亲还是照样弹他的琴,当时家里的生活条件已经很差了,没有米了,他也从不担心,照样弹他的琴,家里的事情都是我母亲负责。我印象中,我的父亲能够从早到晚地弹琴,只有累了才不弹。"⑳由此可见,在刘少椿所学的所有艺术门类中,古琴是唯一可以寄托他所有身家性命的“道”器,即使在最困难的时期,也只有古琴是维护他文化生命身份的道器。

四、为人处世

记得2005年暑假某一天,我从音乐学院放假回家(曾外祖父曾经住的老房子),有人敲门,进来一位白发苍苍的老爷爷,他问:"刘少椿在家吗?"当时这位老爷爷不知道刘少椿早已过世,我外婆接待了他。老爷爷叙述道,他曾在江西广丰第26临时教养医院和刘少椿共事过一段时间,在各个方面得到刘少椿的很多帮助,还特别强调刘少椿的为人处世,今天特意来扬州看他。我能感受到老爷爷内心充满的那种感激之情以及得知刘少椿已离世时的伤感。

我母亲(刘少椿外孙女)对我说:“外公平时非常乐善好施,在他生活富裕时,借人银两从不需朋友归还;在他生活最艰难的时候,还经常留朋友、学生在家中吃住。”正因他待人和善,对待朋友重情义,因此他的朋友们也在他困难的时候多次帮助他。如自从刘少椿家业倒闭后,先是“经友人刘琴子(即梅庵派琴家刘景韶)介绍,去镇江省立师范附属小学管理图书及抄写工作……至民31年,又经友人仇淼之介绍,去南通裕华盐业公司做事工作……1947年腊月,经邻人刘栋臣介绍,去江西广丰第26临时教养医院,当少尉军需……"㉑等等。

据外婆回忆说:"他把朋友之间的感情看得比自己性命还重要。日本人进城,情况很危急,当时全家人逃难,我父亲约好刘景韶全家一同离乡,结果,左等右等不来,面临的形势很危急,但我父亲坚持在渡口等待,直到他们全家来才一起上路。"㉒"父亲对待钱财的态度一向淡泊。记得父亲的皮雕在当地已经小有名气了,当时不少有钱人要来买,可他就是不卖,但他对于朋友却经常赠送自己的皮雕作为纪念。”㉓在他中晚年,生活已经是举步维艰的时候,他来到南艺任教,依旧可以留学生吃住在家中,但不收取分文。如刘少椿弟子梅曰强回忆:"白天工作,每晚及假日必从老师学习琴艺至深夜,困倦了就与老师同床抵足而眠,如是三载馀……"

刘少椿对待朋友、学生非常和蔼和热心,正如马如骥㉔在书中追忆自己的考学经历说,刘少椿先生曾为他进入南艺学习古琴专业多方奔走,虽然最后没能如愿考取古琴专业,而考入复旦大学物理系,但受先生鼓舞,一直抚琴不断。刘少椿还曾写信给马如骥,想传授广陵派《樵歌》给他。

刘少椿对待自己的学生非常无私,当时上海音乐学院的古琴教授刘景韶非常想录取刘薇(刘少椿的小女儿),但查出刘薇身体有不适,刘少椿说:“国家不能培养一个身体不健康的人。"㉕于是,让刘景韶把这个名额果断地给了另一个学生——后来也成为琴家的林友仁。

刘少椿在教学上十分严谨,这与他的古琴老师孙绍陶对待治学的态度息息相关。孙绍陶在当时的主要身份是教私塾的老师,国文功底非常深厚,并深受儒家文化思想影响。外婆回忆说:"父亲跟孙先生学琴,孙先生一般都是手把手教,要求十分严格。"㉖刘少椿弟子林友仁回忆说:"刘少椿自1956年去南京之后,有较多的机会传授古琴。他教琴,强调'曲不在多,而在于精',对于学生的指法要求十分严格,务必达到右手运指准确,左手吟猱圆满。"㉗除此,他对待自己也更加严格。刘少椿南艺的同事吴家回忆:“刘先生已是花甲之年,成名已久的琴家,每天仍然勤奋不已,天天练琴,而且一个曲目反反复复地弹无数遍。先生后来向我讲了一个道理'艺无止境,熟曲要生练,常练常新,琴为心声,心得者新得也。’”㉘

结 语

一个人在文化变迁最为激荡的年代,经济基础因此发生动摇的情况下,而能坚守志节不变,归根结蒂是深厚的传统文化思想作为信仰的结果。总体上看,刘少椿在上述几个方面维护了自己本民族的文化身份。他在《我对古琴的估价》中写道:“我们应该承认.古琴这一乐器它是有着一些缺点的,在技术上、曲谱上目前还未大众化、普及化。但也不能不承认.它是我国人民数千年来.精神所托、文化发扬的特种乐器,是我们祖国的特别丰富的艺术遗产之一。我们应积极地予以整理和介绍,让过去已逐渐成为文人所专有的这一古琴艺术,对于今日的社会主义建设,能起它应有的作用。"㉙文中他还提及古琴“常有着封建的糟粕”并“长时间被掌握在士大夫阶层中".且进一步肯定"劳动人民"在创造古琴音乐时所起到的积极作用。与刘少椿在建国以前写的文章《广陵琴学源流》相比,语言风格有很大转变,后者是文言文,而前者已经可以称为白话文了。这种改变是在一种特定的社会背景中发生的适应性转变。从《我对古琴的估价》一文中可见.刘少椿强调了“文人”是与“社会主义建设”的“人民大众”的身份有所不同的,而刘少椿在思想中逐渐接受了古琴要从“文人"身份的受众群体转变成大众化的受众群体。刘少椿的忘年交季之光(扬州第九怪——火花大王)回忆说:“我还记得'十年浩劫'时期的一件事。那时我因收集火花艺术,和外国友人通信,被打成‘反革命’。有一天突然闯来两个‘造反派’提审我,他们恶狠狠地嚷道:'你认识一个刘少椿的吗?'我说∶'刘少椿是个古琴家.是个好人……'造反派打断我的话说:‘什么好人,他是老派中统特务。你经常到他家去干什么,你要好好交代!'……等到第三年我和刘老在朱自清故居安乐巷口见了面,两人的眼眶里满含热泪……那天,刘老又邀我到他府上,并为我弹奏了《梅花三弄》。"㉚我们是否可以理解刘少椿晚年文风的转变是在特定社会背景下发生的对自我身份的保护,但从另一方面可否认为琴家的文人身份也是中华民族文化身份的组成部分呢?

今天这个时代距离曾外祖父刘少椿时代又向全球化进程迈了一大步、中国传统文化的精神砥柱着实令很多知识分子担忧.而一个民族存在的根基即在于他的传统文化精神以及本民族的人集体意识中对于本民族文化的维护。通过以上对刘少椿的文化身份探究,一方面.我们应该不断检讨我们所丢失的那部分原本该属于自己的文化身份,另一方面. 在中国的音乐院校的音乐教学中,古琴的音乐文化身份属性是什么?对古琴音乐文化身份的探究是否能够促使我们在全球化文化中意识到保持我们音乐文化身份的重要性?正如音乐人类学家所说:"一种音乐文化的纯洁性依据它主要特性因素的不可腐蚀性,同时也依据该音乐文化的人们保存他们身份的意愿。”㉛

注 释:

①唐智霞:《论跨文化交际中的文化身份认同》,《郑州航空工业管理学院学报》,2014年,第2期,第160-161页。

②刘蓉珍(1925~2010),刘少棒二女儿,小的时候,刘少椿请孙绍陶来家中为刘蓉珍及其姐姐、哥哥们补习国文,后跟随父亲学习弹奏古琴、唱昆曲、稍长入读扬州教会女子学校。毕业后在扬州宛虹桥小学当老师、负责教数学、体育、音乐等课。工作以后也一直与父母住在一起。

③毛志勋(1953~),刘蓉珍女儿,小时候在彩衣街小学读书,1965年毕业后赶上文化大革命,遂中断学业。下放回家后,在扬州城中卫生院工作直到现在。自小与母亲、外公(刘少椿)、外婆住在一起。

④⑱ 王鹏、陈逸墨(编):《刘少椿琴谱书法选》,北京:中国书店出版社,2013年,第140-141页。

⑤⑦⑪⑭⑯㉒㉓㉕㉖ 2009年夏天,我对外婆在家中(牛奶坊43-4号)进行了采访。

⑥管建华、杨静:《中国古琴音乐的文化价值体系》,《音乐探索》,2014年第4期,第23页。

⑧梅曰强:《广陵琴派演奏风格探研梗概(未发表)》,1990 撰写于南京,2001年整理。

⑨(美)Aniruddh D.Patel:《音乐、语言与脑》,杨玉芳、蔡丹超等译,华东师范大学出版社,2012年,第71页。

⑩ 管建华:《中西音乐比较》,南京师范大学出版社,2014年,第173页。

⑫⑮㉑㉗㉘㉚《刘少椿古琴艺术纪念专辑》,龙音制作有限公司,2001年,第123、2、122、3、157、160页。

⑬田诚阳:《修道入门》,宗教文化出版社,2005年,第21页。

⑰㉛管建华(编译):《音乐人类学的视界》,上海音乐学院出版社,2010年,第78页。

⑲赵大新(1948~),刘蓉珍女婿,自幼酷爱中国传统文化,扬州中学(高中)毕业后曾经下放一段时间,其后通过自学考入扬州广播电视大学,毕业后在扬州钢铁厂就职,1979 年与毛志励结婚,业余时间跟随岳母刘蓉珍学习古琴。

⑳2002年,我父亲在家中(扬州市牛奶坊43—4号)采访了我的外婆。

㉔马如骥(1941~),江苏常熟人,1956年开始师从翁瘦苍、吴兆基学琴,后毕业干复旦大学物理系。退休后继续致力干琴学研究,著有《潇湘水云及其联想——马如骥古琴文集》。

㉙王鹏,陈逸墨(编):《刘少椿琴谱书法选》,北京:中国书店出版社,2013年,第134-135页。