摘 要:琴曲《平沙落雁》是目前流传范围最广、刊载次数最多的琴曲之一。历代琴家们每每在承袭传统之余,都在不断的为这条古老的河流注入新脉。在百年的流传过程中,《平沙落雁》从《古音正宗》最初的五段发展到了《五知斋琴谱》的七段、《自远堂琴谱》的十一段;从最初的两个源头并行到今天的一脉独存,从中能够清楚地看到一首琴曲传承发展的脉络。本文试从音乐形态着手对从明崇祯7年《古音正宗》(1634)至《梅庵琴谱》(民国,1931)共69部琴谱所载的《平沙落雁》进行堪比、分析并梳理其发展的脉络。

古琴艺术自远古产生起,绵延几千年,经历了数个历史朝代的筛选和传承。琴家们每每在承袭传统之余,都在不断的为这条古老的河流注入新脉。因而几乎在每一位琴家所编撰的琴谱中都对琴曲作了不同程度的改编和加工。在悠悠三百多年的流传过程中,《平沙落雁》从《古音正宗》最初的五段发展到了《五知斋琴谱》的七段、《自远堂琴谱》的十一段;从最初的两个源头并行到今天的一脉独存,较早的版本随着时光地推移早已为今人所淡忘,然而当我们翻开一部部古谱时,还是能够清楚地看到渗透与其中的琴曲传承发展的脉络。以下本文试以音乐形态着手对从明崇祯7年《古音正宗》(1634)至《梅庵琴谱》(民国.1931)共69部琴谱所载的《平沙落雁》进行堪比、分析并梳理其发展的脉络(以下曲谱为笔者根据《琴曲集成》所收相应乐谱按弹所得)。

继明代《古音正宗》以后明清大部分的琴谱都收录了《平沙落雁》一曲。在打谱、分析、研究的过程中,笔者以最早的版本《古音正宗》为参照物;以乐曲结构和四种特性音调为依据,发现在历代各琴谱中,有些版本的琴谱在曲调、结构上出现了较大的变化,从中可以较清时看到琴曲《平沙落雁》在历史上不同的发展状况。笔者试分为四个阶段:

第一阶段:《古音正宗》《徽言秘旨》。

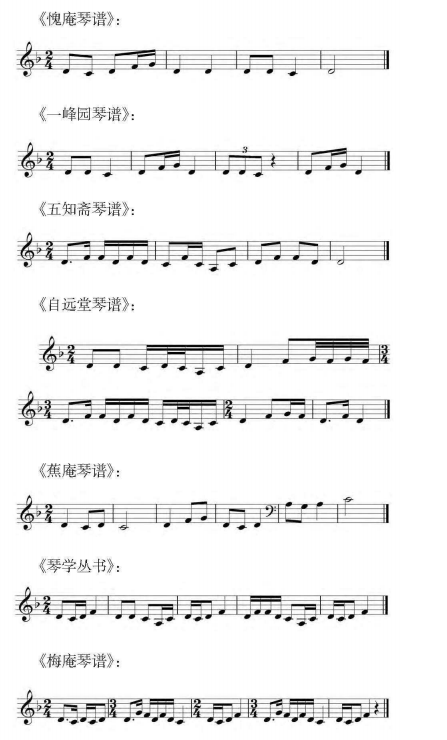

第二阶段:《愧庵琴谱》《琴苑心传全编》《大还阁琴谱》。第三阶段:《一峰园琴谱》《五知斋琴潜》《自远堂琴谱》。第四阶段:《蕉庵琴谱》《琴学丛书》《梅庵琴谱》。

(一)第一阶段:

笔者首先对早期两部的琴谱——《古音正宗》《徽言秘旨》进行了对比,发现二者的乐曲结构大致相同,但在特性音调上却存在着差异:

《古音正宗》的“A”材料为:

明崇祯7年《古音正宗》(1634)与清顺治4年《徽言秘旨》(1647)二者成书年代虽然相差十三年,但由于《徽言秘旨》的编撰者——尹晔为明代著名琴家,因此两部琴谱应属于同一时代。但仔细比较可以发现,二者所录《平沙落雁》的特性音调并不完全相同,这说明:琴曲《平沙落雁》在早期流传过程中已有两种版本并行于世。笔者认为,不同的地域人文文化、琴乐传承等等因素对一首琴曲的传播产生较大影响,形成同曲不同音调的艺术特征。

(二)第二阶段:

本文之所以将这一时期划分为第二阶段是因为:在此阶段,各琴谱大多基本沿袭了《古音正宗》的框架和特性音调。如《愧庵琴谱》、《琴苑心传全编》、《大还阁琴谱》等。

1.《愧庵琴谱》(清顺治17年,1660):

(1)特性音调“A”:几乎完整承袭了《古音正宗》的曲调。特性音调“B”:在《古音正宗。基础上进行了扩充变化,改为:

(2)《愧庵琴谱》在特性音调“B”之前增加一段用泛音演奏的新旋律,即特性音调"C",与引子部分遥相呼应。

2.《琴苑心传全编》(清康熙9年,1670):

(1)《琴苑心传全编》特性音调“A”、“B”与《古音正宗》基本相同,其中"A"略有变化:

(2)特性音调“C”。其曲调旋律感较《愧庵琴谱》更为流畅、生动:

3.《大还阁琴谱》(清康熙12年,1673):

《大还阁琴谱》由著名琴家徐上瀛编撰,所收录的《平沙落雁》更完整地承袭了《古音正宗》。其曲调更为简洁、精炼,全曲基本由"A"、"B"两大特性音调构成。

(三)第三阶段:

这一时期,琴曲《平沙落雁》呈现出繁荣发展的现象,无论是特性音调,还是乐曲结构出现较大程度的扩充和展衍。

1.《一峰园琴谱》(清康熙47年,1709):

《一峰园琴谱》由禹祥年编订,其中仅收录琴歌、琴曲20 首。通过对《平沙落雁》一曲的打谱研究后,笔者发现:《一峰园琴谱》中出现一些新的曲调因素,它们直接对《五知斋琴谱》和《自远堂琴谱》产生了影响。

《一峰园琴谱·平沙落雁》谱前注明:“郑正叔作”。虽与《松风阁琴谱》属同一人传谱,但其曲调与《古音正宗》更为接近,却与《松风阁琴谱》相去甚远。试分析如下:

(1)引子部分曲调较《古音正宗》大为简练。第二次反复时吸收《愧庵琴谱》特性音调“A”的素材并加入新因素,形成特性音调“D”。《五知斋琴谱》运用了这一曲调,在此基础上发展成为独立段落。

(2)特性音调“B”:继承《愧庵琴谱》的曲调,有扩充现象,较大影响了《自远堂琴谱》。本文将在相关部分作详细分析。

2.五知斋琴谱》(清康熙51年,1722)

琴曲《平沙落雁》经过删节增改后,至《五知斋琴谱》发生较大规模变动。《五知斋琴谱》是继《一峰园琴谱》之后对《平沙落雁》传承起到重要影响的一部琴谱。徐祺历经燕齐赵魏,推敲三十余年之久,博采众家之长,对所学琴曲均提出自己独到见解。从《五知斋琴谱》不难看出,徐祺常融多派传谱、演奏技法于一炉,众多传统琴曲在乐曲结构上都产生较大幅度扩充。

首先,在《一峰园琴谱》特性音调“D”基础上形成微妙变化,《自远堂琴谱》完全承袭《五知斋琴谱》这一特点。

其次,特性音调"B":继承《古音正宗》双音段曲调,在原有基础上进行变化,反复两次:乐曲结构扩充为:

从上可见,《五知斋琴谱》所录《平沙落雁》在整体上承袭了传统的乐曲模式,曲中众多微细的变化以及对特性音调"D"的吸收充分体现了徐祺集众家之长的艺术特点。谱中的旁注和曲调表明,《五知斋琴谱》与《徽言秘旨》的传谱体系不径相同,属于《古音正宗》一脉。与此同时,《五知斋琴谱》所体现出的诸家版本合参、融会贯通的艺术宗旨孕育了更具变化色彩的版本——《自远堂琴谱·平沙落雁》。

3.《自远堂琴谱》(清嘉庆7年,1802):

《自远堂琴谱》由吴灯编订,其所收录《平沙落雁》乐曲结构较前几部琴谱相比更为复杂,并通过反复、加花和扩充等手法使曲调更加丰富多变。

(1)特性音调“A”:第二次反复时将原曲调中融入特性音调"D"的因素,并采用双音弹奏。

(2)特性音调"C":对《愧庵琴谱》的曲调进行扩充变化,运用于乐曲不同部分。

(3)特性音调"D":《自远堂琴谱》对这支产生于《一峰园琴谱》的特性音调作了充分发展,成为组织乐曲的重要素材。具体有两种方式:第一,承袭《五知斋琴谱》,曲调基本相同。第二,与特性音调"B"结合,形成独立段落。

总的来看,从清康熙47年的《一峰园琴谱》到清嘉庆7年的《自远堂琴谱》在不到一百年的时间中,乐曲规模从五段发展扩充至十一段。琴家们以不同方式组合、运用特性音调,各种因素相互渗透、融汇贯通。值得注意的是,在此阶段的数十部琴谱中,广陵琴派诸谱对《平沙落雁》一曲的变化、展衍起到重要作用。清代,众多琴人汇聚广陵(今扬州)地区,对当时琴乐的发展起到至关重要的影响。《自远堂琴谱》所录《平沙落雁》乐曲结构较为庞大;曲调灵活、流畅、变化丰富,它的形成体现了琴曲《平沙落雁》在音乐上已经发展至一个高峰。

(四)第四阶段(当代流行版本):

《古音正宗》所记载的《平沙落雁》版本,今天已无人弹奏。所幸的是,口传心授的传承方式使琴乐脉脉相承成为可能。据1962年音乐研究所出版的《古琴曲集》第一册记载,今天流行于琴人中的主要有六个版本:《蕉庵琴谱》(7 段)、《琴学入门》(6段)、《琴学丛书》(6段)、《裴介卿传谱》(3段)、《抄本》(5段)、《陈蕴儒谱》(7段)。其中,以《蕉庵琴谱》和《琴学丛书》更为盛行。此外,近代创派的梅庵琴派所传《平沙落雁》也独具特色。本文在此特将其也列入,与诸谱进行比较。

1.《蕉庵琴谱》(清同治7年,1868)

《蕉庵琴谱》为清代末年著名琴家秦维翰所编撰。秦维翰号延请,别号蕉庵。因其常年居住于广陵,其琴乐传承和演奏指法也体现出广陵地区琴乐风格的艺术特征,因此今人将秦维翰视为广陵琴派琴家。《蕉庵琴谱·平沙落雁》有以下几点特征:

首先,特性音调"A"只采用了《古音正宗》中的后半部分,并稍作变化。在乐曲中反复出现三次,形成A、A1、A2,使乐曲结构变化为:引子——A—A1—A2—过渡段—B—尾声。

其次,特性音调"B"并没有承袭《五知斋琴谱》、《自远堂琴谱》,而与《古音正宗》的曲调几乎完全一致。同时,《蕉庵琴谱》完全省略了特性音调"C"、"D"。

2.《琴学丛书》(1932)

《琴学丛书》为清末著名琴家杨宗稷先生编订,其谱本深受当地琴人推崇。今天普遍流行的是管平湖先生的演奏谱。

首先,《琴学丛书》特性音调“A”发生较大变化,以此为核心,运用加花手法变奏,使得《琴学丛书》的特性音调“A”形成委婉、流畅的风格,与《古音正宗》古朴、简洁的风格形成鲜明对比。同时,与《蕉庵琴谱》相同,特性音调"A"反复出现三次——A、A1、A2。

其次,《琴学丛书》特性音调“B”承袭了《自远堂琴谱》,旋律大致相同。

3.《梅庵琴谱》

梅庵琴派兴起于近代,其中记载的《平沙落雁》一曲颇具特色。梅庵琴派大绰大注的演奏技法给《平沙落雁》一曲融入了几分粗犷的色彩。

首先,《梅庵琴谱》将乐曲的引子部分大大扩充。除保留原泛音段外,运用双音弹奏使其篇幅远远超过历代传谱的长度。其次,对特性音调“A”进行较大幅度改变。值得注意的是,《梅庵琴谱》在特性音调“B”与尾声之间增加了一段技法性极强的段落,模拟大雁盘旋嬉戏的情境。这一段落不仅使乐曲结构得以扩充,更重要的是改变了历代传谱淡雅、清淡的风格,加强了乐曲的描绘性。

从上文的分析能够看出,《蕉庵琴谱》、《琴学丛书》和《梅庵琴谱》基本遵循了《古音正宗》的脉络。但在继承的同时,三部琴谱都不同程度地对原曲进行了变化。主要集中于将特性音调“A”发展为A、A1、A2的结构,对乐曲整体布局产生影响,更加突出了特性音调"A"的作用,使其成为全曲的护腰曲调素材。而对于“C”、“D”两个特性音调,或省略不用,或加以简化。如此处理,《平沙落雁》在经过数十年演变后又回复最初只运用"A"、"B"两大特性音调的状态。

总 结

本文对琴曲《平沙落雁》在不同历史阶段的几部重要琴谱进行比较研究,总结如下:

一、琴曲《平沙落雁》产生之初有两个版本:《古音正宗》、《徽言秘旨》。《古音正宗》

谱对后世影响巨大。在今天留存的62部琴谱中,均继承了《古音正宗》的曲调,属于《古音正宗》一脉。《徽言秘旨》除清康熙壬申年(1692)《徽言秘旨订》之外,基本没有琴谱承袭。

二、《愧庵琴谱》、《一峰园琴谱》为《平沙落雁》发展历程上重要的两部琴谱,在不同

历史时期起到承前启后的作用。它们谱本中出现的新音调,对后世产生深远影响,为诸多琴谱采用,并成为发展、扩充乐曲的而重要手法。

三、《五知斋琴谱》在总结前世多种音乐素材的基础上,对乐曲结构进行丰富、发展,为此后《自远堂琴谱》的进一步展衍奠定了基础。从某种角度来说,《自远堂琴谱》是琴曲《平沙落雁》发展最为鼎盛的谱本。四种特性音调在《自远堂琴谱》中都得到充分地变化和发展。往往两种或多种特性音调相互结合、融会贯通,不仅音乐旋律大大丰富,而且乐曲结构也得以扩充,达到历史空前规模。

四、近代流行的《蕉庵琴谱》、《琴学丛书》、《梅庵琴谱》等琴谱呈现复古的现象,其曲调和乐曲结构均大多承袭《古音正宗》,颇具崇古之情。

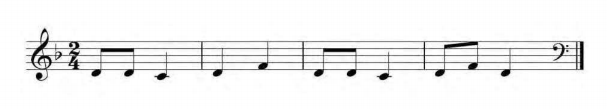

五、在版本选择上,琴人似乎更喜爱《古音正宗》谱本,几乎后世所有琴谱都沿袭了这一版本。同时,历代琴人对乐曲特性音调"A"似乎更为偏爱,对其不断进行发展,在乐曲中起到核心作用。本文特将《平沙落雁》特性音调“A”在各琴谱中的演变情况对比如下:

《古音正宗》:

《平沙落雁》在演变的过程中,从一支简单的曲调发展至一首完整的器乐曲;从《古音正宗》最初简短的四段琴曲发展至《自远堂琴谱》十一段的规模。《平沙落雁》走过了数百年的春秋,与传统的脉搏同步跳动。在千年这条漫长的历史长河中,对于传统音乐而言,正所谓述而不作、薪火相传,古琴音乐正是依循这一中国传统音乐传承发展的历史发展规律绵延至今,传承不断。本文所研究的琴曲《平沙落雁》,其发展演变的历史正说明了这一历史规律的存在和作用。