琴乐是中国文人音乐的代表,包括琴歌和琴曲。琴歌艺术源远流长,始于先秦、盛于唐宋,几经兴衰,今获新生。琴曲由琴歌演变而来,逐渐从琴歌伴奏中脱离成独立器乐曲。历经三千多年的传承与发展,琴曲音乐以其丰富的艺术表现力、清幽高远的审美意境为无数文人墨客修养心性、慰藉心灵的精神寄托。随着社会时代的变迁,琴乐艺术的生存和发展遇到了新的挑战和机遇。一方面,我们不断从传统文化中温故知新,用多元化的创作技术表达现代人对传统的继承与转化;另一方面,古老的琴乐艺术也以十足的底气展示出传统文化在当代的强大生命力。今日的“当代”终将成为未来的“传统”,历代流传的琴乐经典无不反映出那个时代的社会生活与思想情感。因此,新创琴乐亦成为当代作曲家观照现实生活、反映时代精神的音乐体裁。

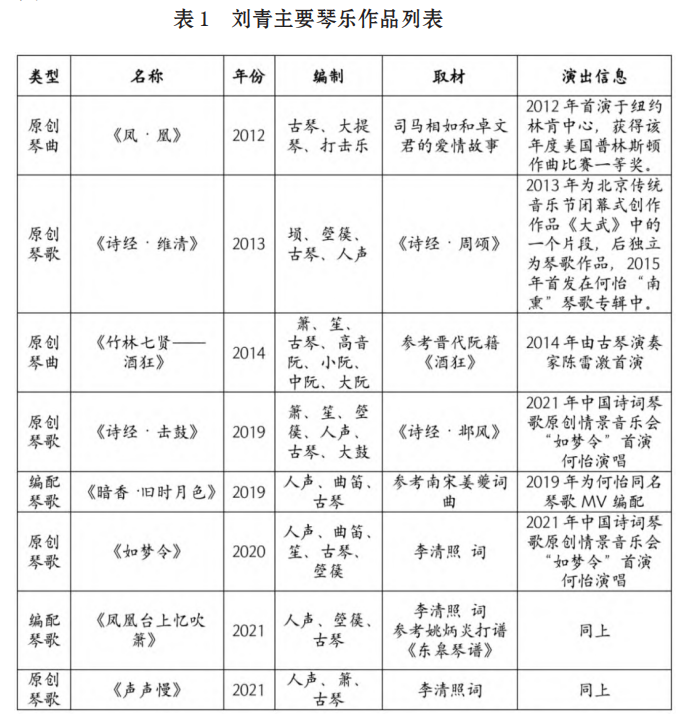

中国音乐学院作曲系教授、70后作曲家刘青,用近十年的时间创作积累了一批琴乐作品(见表1),在秉承她“根与信仰”①的创作理念之外,还创意性地拓展了琴乐的表达方式。从司马相如和卓文君热烈真挚的爱情到《诗经·维清》威武庄严的周朝祭颂,从竹林七贤的狂放不羁到李清照笔下的凄惨哀愁,其风格可谓均衡间不失自由,古朴间不失灵动。她用独特、细腻的女性视角,徜徉于古风意蕴之中,谱写着现代心灵的知性、独立与自信,是当代音乐创作中文人精神的诗性阐发。

一、琴乐空间感的营造

对音乐空间感的追求一直是刘青音乐作品中不断探索和实践的重要维度。她是学复调的,故对位思维的灵活运用在创作中早已信手拈来。用别致巧妙的对位技术营造音乐空间感,用重奏思维建立起琴、歌、乐的多重对话,展示“留白”的灵动气韵,体现均衡、理性的音响美感,是刘青对琴乐古韵的当代诠释。

(一)琴、歌、乐的多重对话

昔日,一人抚琴而歌,与自然对话,与内心对话。今日,琴乐有了更丰富多样的表现形式。得益于复调技术的娴熟自如,刘青在她的琴乐作品中实现了琴、歌、乐的多重对话,亦实现了昔日诗词与今日音乐的时空对话。

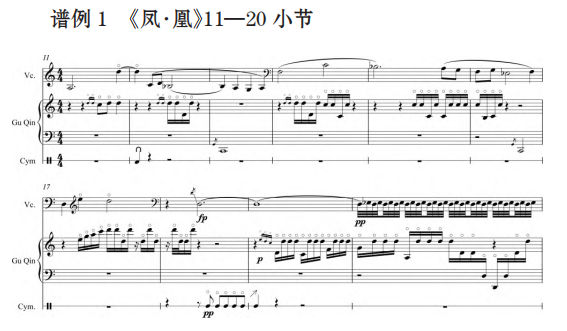

在《凤·凰》中,我们感受到了司马相如与卓文君热烈奔放又深挚缠绵的爱情。作品试图寻求大提琴与古琴之间时分时合的音色韵味。如第11—20小节,大提琴在d羽调域用高低错落的旋律线条,不断与古琴在d商调域的高音区那种以简至繁、由疏到密的泛音节奏变化形成来回往复的音色模仿和对比,用分离与融合的音色运动营造出声部间精细的方位感。同时,同主不同宫的两个调域,分别赋予大提琴、古琴以司马相如、卓文君的人物形象,通过调域色彩的关联和区分呈现出一个“拟人化”的亲密对话空间。在第18小节,由打击乐镲边叩击引入大提琴快速小二度缠绕音型和古琴持续密集的泛音。此时,音乐由“你来我往”的对话切换成缠绵不断的温言软语,三者之间细腻的音色转接开启了新场景的变换(见谱例1)。

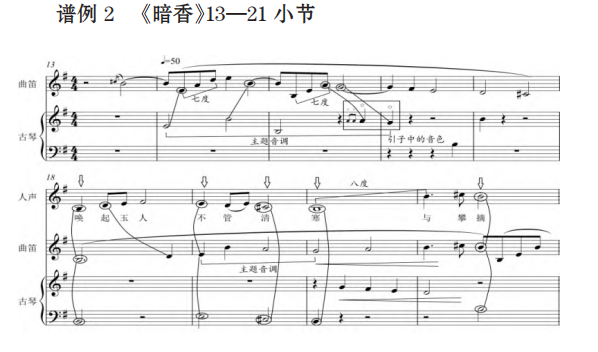

与《凤·凰》的空间方位感和调域色彩对比不同,《暗香》中的曲笛和古琴则可以营造纵向空间的远近感,并与清幽的人声形成线条对位,旨在表达姜夔诗词中孤冷寂寞的情感。曲笛悠远、缥缈地吹出主题音调E—B—A—G并进行环绕装饰,在E和B音上两次七度上跳后折返下延至升C 音,由高至低、曲折蜿蜒的音高流动从远到近翩翩而来;古琴在“近处”用坚实的音色在中音区重复着节奏舒缓的主题,与“远处”飘然的曲笛遥相应和。在第15—16小节,泛音A—G来自引子中的音色,空灵的泛音给忧愁情绪插上飞向远方的翅膀。上述4小节通过音高、音色、节奏等变化形成多次远近穿插的空间感。第18小节,清冷的人声在低音区徘徊,曲笛一开始与之同步,随后向上攀升,吹出主题音调,飘扬在人声之上,形成与中低音区的距离感;古琴分别在“唤、不、清、寒”四字上低八度与人声音头同步,用深沉的低音为人声重叠了一层“阴影”,拓宽了音乐空间的纵深感。三个声部共同奏唱至“摘”字汇合于B音,“寒与”间的八度大跳配合曲笛和古琴反向推进至高潮,好一幅空冷、萧寒的立体图景(见谱例2)。

(二)“留白”的灵动气韵

音乐中的“留白”是一种拓展音响空间的技法,是“会呼吸”的时间,是一段被赋予了“灵性”的时空。在刘青的琴歌作品中,常用映衬对比凸显留白的空间意蕴,用相同节奏分离产生的细微空白营造寂寥诗意,用现代人简约、凝练的语言表达琴歌中的真挚情感。

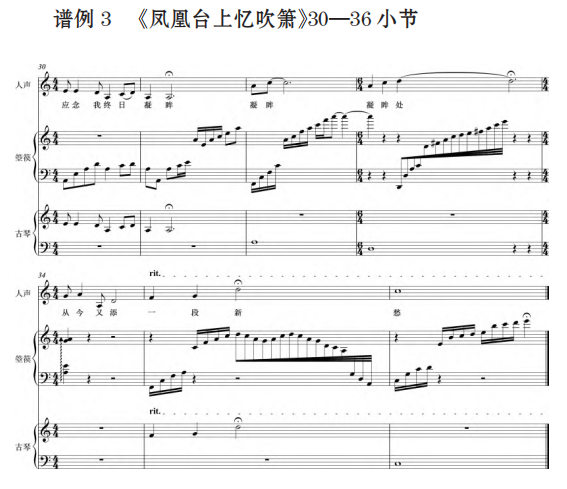

《凤凰台上忆吹箫》的结尾处,作曲家用三组不同色泽的箜篌琶音衬托出人声旋律三次“凝眸”的音色变化,并以此为对比,凸显随后的留白韵味。第31—32小节,低吟的人声愁绪万千地唱出第一次“凝眸”,箜篌迂回曲折的柔美音色似将女主人的愁思“根根牵出”;第32小节,高八度的人声唱出第二次“凝眸”,箜篌自下而上、清越空灵的大幅度琶音流动,似将女主人的忧愁眼神无限延伸至远方的虚空;第33小节,第三次“凝眸”,箜篌琶音以色彩化的和声、精致的速度微变,将音乐推向静态休止的空白,用收放相和的音响对比,表现愁思从渺无边际地蔓延到空灵无迹地凝结。这留白虽短暂,却尽显出“此处无声胜有声"的清宁气韵,成为这段音乐空间中诗韵“吐纳自如”的窗口,也是女主人心绪的映照。第34—36小节,徐徐咏唱的人声和清澈缥渺的箜篌琶音再次响动,像一阵熏风拂过,新愁旧憾随即消散!(见谱例3)

音乐中相同的节奏型具有天然的分离感,由此带来了音与音之间细微的空隙。这些空隙在吟唱式的声调语气和多音色重叠的共同作用下蕴含着隐匿的呼吸韵律,为音乐增添了灵动的气韵。在《暗香》的结尾处,作曲家依据"同则分、异则合"的节奏组合原则,运用纵向节奏同步的分离感制造一种清寂空灵的静态美。末句“几时见得”由人声、曲笛和古琴三声部缓步同行,同步节奏在渐慢速度下产生了一呼一吸间的停息感,音符间少量的空白、音色中实音与泛音的交织,都让音乐中的清净气韵得以流动贯通,含蓄地渲染了岑寂、孤独的诗情。

(三)盈满音响的均衡与理性

弹性音乐空间的营造绝不止于虚空意境的描写,有空即有满,有亏便有盈。刘青琴乐作品中的“盈满”主要体现在对均衡、理性音响的追求上。如《击鼓》的B段,音乐情绪迷茫、紧张,表现征夫寻马而马却在树林之下的情景。这段箫的节奏密集、速度飞驰,笙与箜篌之间激烈竞奏,此起彼伏的戏剧性渐强渲染了危急的氛围;大鼓的律动短促而稳定,古琴沉稳地配合人声旋律紧打慢唱,六个声部之间形成了既独立又呼应的多声部对位。然而,这个段落的音响强度和亮度是均衡而有节制的。除箫和大鼓之外,每个声部的横向运动都保有一定的停顿和呼吸,不失控、不逾矩。箫的快速音型始终在中音区,再加上“天生”柔和的音色绝不显突兀;大鼓以较弱力度贯穿乐队,只跟随整体音响起伏作相应力度变化,不追求炫技,也不张扬宏大气势。刘青认为,中国传统音乐的美是建立在均衡的基础上,不论是音乐、绘画还是建筑,都沿袭了这个美学原则。

在《竹林七贤——酒狂》末段,作曲家用经典的“醉酒”动机呈现出一个长达四十小节的声部叠加过程。从古琴开始陆续叠加中阮、小阮、高音阮、箫、笙和大阮。最后8小节高潮以古琴演奏“醉酒”动机为核心,形成纵向7个声部、3层节奏、3个八度的声部模仿。与较长的声部叠加过程相比,高潮段则运用简约的音高素材,清晰集中的节奏层次,有意地缩短了全奏的长度,使音乐在节制中推至高潮,又一次彰显了作曲家在平衡间理性把控音响的能力。

二、琴乐戏剧性效果的彰显

琴乐蕴含了中国古代文人简淡平和、宁静幽远的审美意趣。琴歌旋律的抑扬顿挫,琴曲声响的轻重缓急,都展示出超然脱俗的文人逸气。时代背景、人文环境和审美需求的变化,使当代琴乐呈现出多元发展趋势。继承传统乐风,让琴乐融入当代,刘青在彰显琴乐戏剧性效果上作出了一些有益的探索。

(一)富有节奏动感和音高表现力的琴歌旋律传统琴歌中常见一字一音、对字取音,音程关系较平稳的旋律线条。刘青创作琴歌时既有意识地保留了传统琴歌的旋律特点,又创造性增强了节奏动感,加大了音高跳动与线条对比,体现出新创琴歌的时代感。

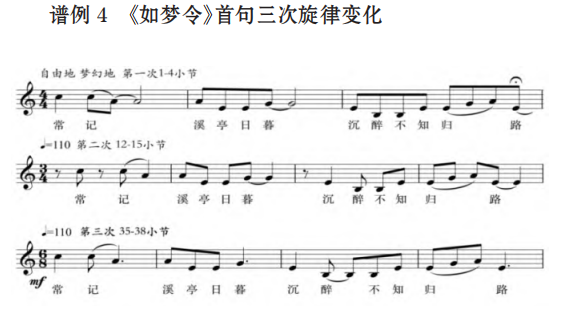

《如梦令》是李清照最著名的词作之一,是一首清新别致、充满青春朝气的游赏之作。为表达不同的情感和氛围,作曲家为首句设计了三次旋律变化,其音高虽然在四度音程内平稳进行,但节奏节拍却变化较大。第一次,人声自由梦幻般地唱起“常记溪亭日暮,沉醉不知归路”,舒缓、均衡的4/4拍搭配前短后长的节奏,用家常般的平淡自然语气,十分具有代入感;第二次,在明快的3/4拍律动下,"常记"二字采用弱起后八分音符节奏,旋律一下变得活泼起来,“沉醉”二字上的休止切分带有俏皮的现代感,活灵活现地表达出游玩欢愉的心情;第三次为B段快板,为了将轻松愉快的情绪继续推向高点,此处使用具有舞蹈律动的6/8拍,节奏长短相间,极具动感的强弱节律与切分节奏搭配,使音乐流畅连贯,充满青春的野逸之气。(见谱例4)

《维清》是刘青最早的一首琴歌作品。这首诗经中最短的篇章,用简洁的字句赞颂了文王的文德武功。高潮句旋律从音曲折上攀八度,直至推向高音e²唱出“维清缉熙”,随后“文王之典”的旋律以四度和二度音程向下四次模进,逐渐低回渐弱至起始音上并结束全曲。作曲家用最清晰、简明的旋律音高低起伏和张力对比烘托出诗词豪壮而悲情的氛围。

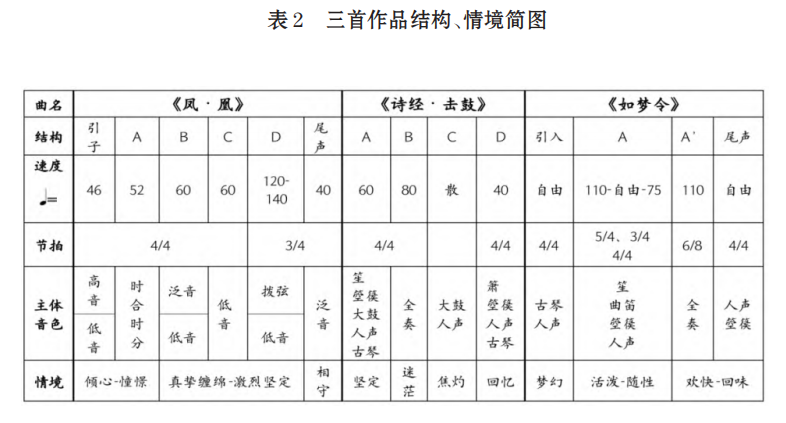

(二)跌宕多姿、抒发情感的琴乐结构在《凤·凰》《击鼓》《如梦令》三首作品中,以情入乐,根据情感的抒发来设计音乐结构,使其彰显出不同音乐情境间的戏剧性对比,使作品更符合现代人的审美趣味(参见表2)。

《凤·凰》是一首多段体结构的作品。就整体而言,音乐张力与紧张度随着“倾心真挚-激烈相守”的情境变化逐步推动,呈现出由弱至强再回归的曲线起伏。就细节而言,作品运用了大量模仿复调,强调大提琴和古琴之间音色虚实、音区高低、织体动静、力度强弱、异调叠置等音乐因素互为正反、互显差异的音响表现力。通过整体结构的逐步推进,结合各元素两极化、差异化的对比表现,再加上主奏乐器拟人化形象设计,凸显出人物情感的酝酿、积聚、饱和、抒发的全过程,展现出音乐波澜起伏的曲折对比。

《击鼓》采用了四段并列结构表现诗句中曲折跌宕的情境。用“坚定”“迷茫”“焦灼”“梦幻”四个完全不同的音乐情境描写战争的残酷艰苦、征夫思念亲人、与友人生死誓约等情节性内容。其中第三段散板描绘征夫焦急寻马的场景。慢起渐快的人声,从半唱半念到急呼呐喊,配以大鼓强弱起伏,直至发现马儿“于林之下”,音乐推向高潮,紧张的情绪倾泻而下。随后瞬间转入回忆、悲情的末段,唱出了千古名句:“执子之手,以子偕老”,音乐充满了戏剧性叙事的场景变换。

《如梦令》的音乐结构明显带有诗意的自由和弹性。作品主体A为快板,逢段末总以人声的自由吟唱收束,第二次吟唱为尾声。这首琴歌的戏剧性主要体现在活泼随性的快乐赏玩和清新悠闲的泛舟人心境的对比上。柔美曼妙的人声配以古琴晶莹剔透的泛音,为作品开端营造了如梦如幻的诗情画意。随着非均衡的5/4拍响起,笙和箜篌以舞动雀跃的跳音织体将音乐画面一转,“调皮”的人声翩然而来,将听众带至少年才女游船赏花的欢快场景之中。A'段6/8 拍极具舞蹈律动,作曲家用更加欢快、热情的织体描绘出令人兴奋的郊游。末尾,自由灵动的人声吟唱似在追忆那流连忘返、久久难以忘却的美好。

三、琴乐画面感的展现

刘青的器乐作品中一直带有鲜明、强烈的音乐画面感,并将这种思维带到了琴乐创作中。在十分强调多重感官体验的现代观演中,通过画面感的联想能拉近创演与观赏之间的距离,带来高雅的艺术美感和愉悦的艺术享受。刘青琴乐画面感来源之一是诗词与音符之间的意境联结。她在原创琴乐作品中从不引用传统琴曲的旋律素材,而是花大量时间去琢磨诗词蕴含的丰富意境。在创作《如梦令》和《声声慢》时,她花了半年时间去研究李清照的词作,对这位"千古第一才女"精雕细琢的遣字造句进行仔细揣摩,然后再将这种精益求精用在对音符的琢磨上,以求琴歌与宋词在意境神韵上产生共性联结。

(一)诗乐联结的意境再造

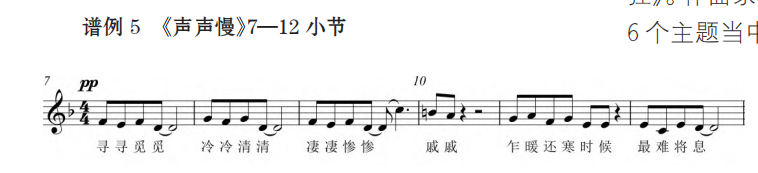

谱例5为《声声慢》著名的叠字开篇。7组14个叠字(除第二个“惨”字外)均使用了循环迂回的二度、三度浅声低吟,小跨度音程与“寻、清、凄、惨、戚”等发音纤细短促的齿音、清音相衬,表达了最深沉的孤独迷惘和空虚失落。这首词作平仄变化常见、起伏明显,但句子较短,且为入声韵仄韵体,因此,旋律设计以一小节为一短句,根据吟诵的韵律谱写徐疾对比的音高线条。此句别具匠心之处便在“惨”与“戚”二字间的小七度上跳,它为这组叠字句所表达的悲愁画了一个“点睛之笔”,旋律紧张度的陡然增加突出了强烈的悲凄并与前句平稳线条形成对比。大跳后,旋律级进下行至还原B音短促收尾,表现出女主人伤心难掩时的抽泣。后半句“乍暖还寒时候”旋律回到低音区,一个四分休止更像是哽咽时的停顿,“最难将息”处音高徘徊低迷,似无法释怀的无尽哀愁……"愁"是作曲家理解这首词作最突出的情感关键字,因此作品处处字斟句酌,勾勒出一幅如泣如诉、感人至深的愁情画面。

(二)主题形象、声音线索的设计与贯穿刘青展现琴乐画面感的另一个方式是用音乐主题对人物形象进行塑造。这在琴曲《竹林七贤——酒狂》中得到充分运用,并成为这首作品的最大亮点。为表现竹林七贤各人物的不同性格,作曲家精心设计了7个音乐主题与之对应:用箫的曼声长吟和快速流转代表自由洒脱的刘伶;用古琴滑奏打音和箫的断奏、厉音代表硬朗有骨气的嵇康;用中阮慢起渐快的三连音和古琴滚拂代表温文尔雅的王戎;用高音阮急速的琶音与短促的和弦代表炫技、豪放的阮咸:用笙温和柔美的和声代表文质彬彬的向秀:用小阮的同音反复、笙的和声铺垫和高音阮的快速经过句逐渐推向高点来代表精明、工于心计的山涛;寡言谨慎、终日醉酒的阮籍则毫无悬念地引出了琴曲《酒狂》。作曲家将代表性的“醉酒”动机始终隐含在前面6个主题当中,层层铺垫、步步推进、笔法潇洒,极大地满足了听觉期待,使音乐具备了文学叙事性的画面感,让听者产生故事性的画面联想,成就了各自心中的“竹林会”。

2021年,刘青为“中国古典诗词琴歌情景音乐会《如梦令》"创编了6首琴歌作品。对这场目前仍在巡演②并广受好评的音乐会,刘青说:“我会将自己的情感和意志注入到这些琴歌作品当中,似乎是在梦境中看传统,也好像是把传统带入梦境,让它有一个全新的音乐呈现。”为了更好地与观众达到精神共鸣,作曲家特意设计了一个“如梦如幻”的声音线索——《声声慢》和《击鼓》两首作品的主题音调旋律相同。这既从技术上起到了前后呼应、统一音乐会主题的作用,又从情境上给予听者更多想象的画面和空间:前者国破家亡、凄凉哀愁、孤寂落寞;后者硝烟四起、誓言无凭,归期难望。谢幕时,观众与音乐家们一起唱主题旋律,他们的艺术体验已不只凝聚于作品本身,而是通过切身感受去释放、表达和共情,从而达到精神“内我”和现实“外我”的和解与和谐。

结 语

刘青的琴乐创作将中国传统音乐语言与西方作曲技术融会贯通,在始终坚守传统文化精髓的同时,更多兼顾现代人的审美意趣,注重空间感、戏剧性、画面感、参与感的挖掘,激发多重感官体验,探索创演与观赏之间的深度交互以获得独特、宝贵、个性化的感知经验。作为女性作曲家,刘青的音乐气质向来细腻、精致、均衡,散发出中国古典美的气韵和品位。最难能可贵的是,在这一系列琴乐作品中,我们还看到了独立、自信、坚韧的女性品格的表达。

刘青的琴乐创作直观地展示出了属于当代人的时代精神与审美品格,是古老艺术鲜活生命力的展现。从古代一人一琴、一颗自我安顿的心灵所表现出向内的个体性到当代作曲家主动、积极地向外表达个性,彰显出创作者的主体意识由含蓄、内敛到鲜明、自信的时代转变;从古人注重雪、梅、琴等真实自然环境带来的审美氛围,到现代舞台沉浸式体验、虚拟环境的场域转换,展现出琴乐艺术的时代性、开放性;从伯牙、子期“高山流水觅知音”中知己间的心灵沟通到现代观演中众人在特定场景下的深度共情,高品质传递出琴乐艺术的精华,提升了大众的审美水平,也展现出了琴、歌、乐三者在相互对话中螺旋式提升并最终达到和谐统一这一中华传统文化的核心价值。

然而,我们不仅赞赏刘青的琴乐创作,还十分欣喜地看到其他70后、80后中青年作曲家③在琴乐创作中呈现出的探索精神与拓展意识。他们主动借鉴传统曲目的音乐思维,继承20世纪50年代以来琴乐作品的创作手法与理念,娴熟地运用西方作曲技术,深度挖掘古琴以独奏,琴歌、重奏、协奏等多种形式的表现力,并使之迸发出新创琴乐的无限潜力。相信在不久的未来,我们将能看到更多兼有非凡创意和古韵笔墨的琴乐作品,为中华琴乐再添华章。

①刘青《根·信仰——由<入漫>引发的创作随想》,中国民族管弦乐学会编《乐谭(第3集):新绎杯中国民族管弦乐青年作曲家获奖作品评析》,人民音乐出版社2015年版。

②中国古典诗词琴歌情景音乐会《如梦令》已在北京、武汉、哈尔滨等多地巡演,所到之处观众反响热烈,好评如潮。该音乐会已纳入广东民乐团2022/2023音乐季,即将在2023 年3月与广州观众见面。

③此处包括:姚晨(中央音乐学院)、朱一清(上海音乐学院)、孔志轩(苏州大学音乐学院)、韩闻赫(中山大学艺术学院)、胡蘅鸾(星海音乐学院)等一批70、80后中青年作曲家都曾写过数量不等、编制多样的琴乐作品,其中一些作品还获得了包括金钟奖在内的诸多奖项。其中以姚晨最为集中和最具代表性,涉及他琴乐作品的研究可参见李吉提、郑艳、班丽霞等学者发表在《中国音乐》和《人民音乐》等期刊上的论文。