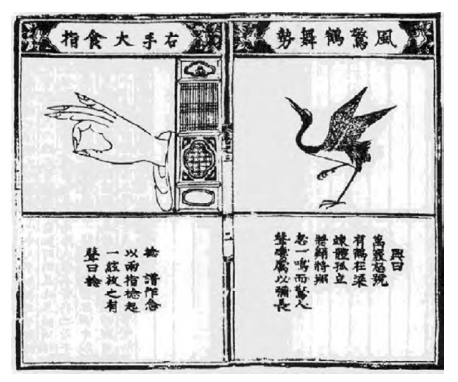

我国古代的古琴谱在展示和阐述古琴指法的时候,经常采用象形化的说法。据笔者统计,2010年新出版的《琴曲集成》中所收录明清时期刊印的琴谱中就有约三十种琴谱涉及到这种情况。比较典型的是《琴曲集成》第一册明代琴谱《新刊太音大全集》中有《手势图》①,其中共收录左手16种图,右手17种图,共33种图,每一幅图包含手势图、象形图,配有兴词,并附相应指法的简要文字说明,绘图较为精美,其手势名称如下:

1.风惊鹤舞(见下图②),2.宾雁啣芦,3.鸣鹤在阴,4.鹍鸡鸣舞,5.孤鹜顾群,6.飞龙拿云,7.螳螂捕蝉,8.蟹行郭索,9.振索鸣铃,10.幽谷流泉,11.风送轻云,12.鸾凤和鸣,13.游鱼摆尾,14.商羊鼓舞,15.神龟出水,16.沧海龙吟,17.饥鸟啄雪,18.神凤唧书,19.号猿升木,20.空谷传声,21.幽禽啄木,22.芳林娇莺,23.野雉登木,24.栖凤梳翎,25.文豹抱物,26.鸣鸠唤雨,27.寒蜩吟秋,28.落花随水,29.飞鸟啣蝉,30.粉蝶浮花,31.蜻蜓点水,32.鸣蝉过枝,33.燕逐飞虫。

除《新刊太音大全集》之外,新版《琴曲集成》中包含象形手势因素的曲谱也有很多,但从内容上看,大多应该和《新刊太音大全集》中所录《手势图》大同小异,《新刊太音大全集》在时间上看均早于后续的相关琴谱。《新刊太音大全集》之后琴谱与其区别在于,后世琴谱的象形图或在某些象形名称上或排列次序与《新刊太音大全集》稍有变化;或在象形图数量上在《新刊太音大全集》基础上有所增减;或只有指法手势图和象形名称,而无象形图;或图片上的文字说明有所增减。虽然,我们尚难以确认这种对弹琴指法象形化的追求从何时开始,但通过对明清存见琴谱的分析来看,从总体而言,至少在明清时期这种追求指法象形化特征是一以贯之的。

当然古琴艺术中涉及到象的因素不只是手势象形这一方面,对琴器也有象形的追求,比如把琴上的部位命名为“龙池、凤沼、雁足、岳山”等,《新刊太音大全集》《琴制尚象论》中有:“故琴为圣贤之乐,动天地而感鬼神,琴之妙理莫大乎是,古先圣贤造琴,其状不一,而制度尚象,则有定式”,③其中所谓“制度尚象”说明古人对古琴乐器形制方面也存在象形性思维;另外对每一个手指也有象的比拟,《西麓堂琴统》《用指谱法》篇有:“手势所象,本出蔡氏五弄,曹郡赵邪利所修也。天,右大指象也;地,右食指象也;日,右中指象也;月,右无名指象也;大风,左大指象也;青云,左食指象也;高山,左中指象也;下水,左无名指象也。”④从这些材料我们不难看出,古琴文化中对“象”的追求可以说是渗透到了古琴艺术的方方面面。在本文中,笔者主要对手势的象形性这种古代古琴文化现象——这个音乐表演美学问题进行分析。

一、弹琴手势象形化追求的学理特征

经过分析,笔者认为,古人对于古琴弹奏手势象形化追求体现出了一些值得关注的学理特征,主要包含以下几个方面:

(一)手势象形的题材多倾向于自然界的动物(如鹤、雁、鸡、鹜、螳螂、蟹、鱼、猿、豹、蝉、蝶、蜻蜓、莺等)、景物(如雨、云、泉、谷、雪等)、植物(如芦、花、木、林),或神话想象中的动物(如龙、凤、商羊、神龟),还有少数属于人的行为动态(如振索鸣铃、空谷传声)。明天启年间《乐仙琴谱》《琴之象形》中对以这些作为象形题材的原因进行了解释:“以通神明之德,以合天地之和,修身理性,反其天真,岂他乐呼约之可比耶。”⑤这些手势象形题材所包含的天界的神、自然界的动物、植物、景物、人共同构成了一个位于天人之际的充满着生命气息的、和谐的审美意象空间,这也是一个生机勃勃的天人合一的审美境界。

(二)手势象形所比拟的对象多是这些动物、景物的动态或发出的声音。因为人弹琴的手势是动态的,所以当然必须用动态的事物对其进行比拟,才是最恰当的选择。琴谱中大篇幅地罗列在弹奏过程中模仿某一动物或者植物的形象,这种形象和某一指法具体的动态往往是有明确的相似性,笔者认为,其直接的目的是根据象的提示更好地掌握弹奏指法,而背后间接的目的则是塑造审美意象,满足古人独特的审美心理的需求。

通过手势象形化的追求,古琴弹奏能更准确地模其形、类其象、造其境、传其神,弹琴者的弹奏行为与一个和谐、自然、充满生气的意象空间沟通起来。在这种情况下,纯粹的、独立的指法动作追求似乎是没有意义的,在手势动态运作的当下,如果这种象形的意向性空间缺位,弹琴者的动作就无疑自外于中国传统艺术的意象的统一性和整体性。

(三)这种弹奏手势的形象往往具有相对的独立性,这与乐曲的内容一般没有紧密联系。也就是说,弹奏手势的象形和某一琴曲特定的艺术意象并无直接的关联,其手势象形并不为某一琴曲表现内容服务,因为不同的指法可能在不同琴曲的任何地方出现。但从宏观上看,手势象形之意象又无疑和琴器之象形、弹琴者手及手指的静态之意象以及乐曲内容之意象具有审美意象空间上的统一性和整体性,这种统一性和整体性来自于中国传统文化审美意识自身逻辑的一致和自洽。

(四)由于古琴艺术主要的表现手段是纯器乐的音声,以音声为感性材料的,其声音材料的特殊性是表义方面的模糊性和没有空间造型性,这就使通过音乐的声音来塑造艺术形象往往不容易做到,因此,在弹奏过程中古琴弹奏者试图通过各种手段来进行“象”的塑造,以增强古琴的表现力和感染力。

音乐虽然也能引发人“象”的体验,但在塑造“象”的能力上远不比美术、雕塑等艺术来得直接。中国传统国画可以通过视觉的线条、造型、色彩直接把主体带进意象空间——意境中,但是音乐在这方面就捉襟见肘。笔者认为,在古琴这个乐种中,古人之所以穷其能事,在琴器、弹奏手法等方面确立音声和“象”的这种联系,是为了更好地通过这些音声以外的象的描摹来满足主体对意境的追求,更为直接地把主体带入意象的审美空间中去。明末清初《琴苑心传全编》《手势图》中有:“然凝神静玩,至于得象忘形,其中天然妙境,果于指上求之乎?抑不于指上求之乎?甚哉,古人之取象深而寓意远也。”⑥在这里手形的动态反而不很重要,重要的是能否"忘形"而"得象",最终求得“天然妙境”,由象所引发的意境体验,才是古代琴人精神的旨归。由此我们可以明了象形化思维在弹琴中的重要性。

(五)古琴弹奏手势对象形化的追求与古琴艺术中的“崇雅”意识也不无关联。《藏春坞琴谱》《弹琴总规》中有:“走带若鸣蝉曳枝,撞吟似虎啸出林,或一弹若鹤唳清天,或一弹似龙吟沧海,琴有神通之妙,弹有变化之玄,动则海潮风涌,静则似谷瞑山空。抑扬高下比通诸心而无滞于迹,有出乎风尘之外,以声而会宫商之韻矣,遇高士忍乎不鼓,逢俗子肯一轻弹?如斯之谓,不负琴之雅制,可调阳之曲矣。”⑦由于象是“出乎风尘之外”的,有了象就和世俗拉开了距离,形成了张力,也就高雅了。可见象所塑造的境界是和世俗世界疏离的,具有雅的属性,求象也就能够满足古代琴人对雅的追求,也就使古琴雅文化的地位得以更好地凸显和确立。

二、弹奏手势象形化追求的学理根源

对“象”的崇尚在中国由来已久,在古代文献中,《周易》《系辞传》中最早突出了“象”这个范畴,并提出了“立象以尽意"和"观物取象"两个命题,《周易》中的八卦和六十四卦就是用来表明万物形象的卦象。其中“立象以尽意"就是说古人认为语言文字不能完全表达心意,所以设立“象”,用个别的形象表达丰富的事物形象,以穷尽其内心之意。魏晋南北朝时期,出现了"意象"范畴,这是个具有主观情意和客观物象相结合特征的审美范畴。

清初《五知斋琴谱》《左右指法名目像形》中有“古人以琴寓意,而形容起作。音律声韻,深为切当,凡若言语谈笑之声,英雄壮烈之句,以及风发松涛之意,同声应答之情,无不备之,娇泣之声,似乎定吟,厥旨深哉。”⑧其中,“古人以琴寓意,而形容起作”说明这里的象形的象是藉由意识生成的,而象形的形容是为了“寓意”,因此它实际上就是一种审美“意象”。

"在中国古典美学中,'意象'是一个标示艺术本体的概念。”⑨意象的塑造和追求是一种手段,其最终目的是要在艺术示“象”的过程中将听赏者引向“象外之象”的意境,诸种艺术作品所塑造的意象其文化属性具有趋同性、统一性,具有其内在的文化逻辑联结,这些意象所存在的共同空间也就是我们常说的那个意境。“如果说,中国古代艺术的一般意象强化或对象化了古代艺术家的情绪和意趣,使古代艺术家盘桓绸缪于人生的漩涡中,流连依偎于自然的色相里,使人生逆旅丰富驳杂、精细深微,那么,中国古代艺术的意境则安顿了古代艺术家的灵魂,古代艺术家在对万象的超越中获致回复本根的宁静与福慧,古代艺术家们一下子超越人生逆旅而回到了湛然既然的本来的‘宇’——一切‘有’的老家。”⑩在整个“天人合一”的大文化系统内,凡俗之人所在的人间和天界之境界存在层次的差别,古代文人就好像是从天界误落到凡尘中的,厌烦凡尘的纷扰和是非,企慕天界的自由、静谧和逍遥,即使在凡尘中,也对那个天上逍遥境界念念不忘,因此总是想在艺术体验中实现和天之境界的沟通和联结。

在艺术载体中展现出来的“象”和日常生活中普通人肉眼所及的事物形象相近而不同,这就使我们在接触到这些艺术之象的时候产生和现实生活所触及形象的疏离感,并通过这种像把主体精神带到超越性的象的境界体验上。

当然,我们也需要明确,在追求“尚象”特征的古琴文化中,对象的推崇是可以进行类的区分的,我们可以把这种象分为"曲中之象"和"曲外之象"。"曲中之象"是指古琴乐曲的主题和乐思所表达的艺术形象,这种艺术形象每一首乐曲都不一样,随着乐曲的不同组合而千变万化;“曲外之象”则是指古琴乐器形制上和弹奏手势中所蕴含的各种形象,这种形象和乐曲所表达的艺术形象大多没有直接关系,因为这种形象不会随着乐曲的变化而产生改变,具有相对独立性,只是体现了古人对于古琴文化中的“尚象”思维,和对于古琴文化中特有审美意象和境界的追求。

当代新出版的琴谱中极少出现对指法手势的象形化追求的现象,这可以被我们称为当代琴谱指法中的“失象"化现象。在当代琴谱中,即使有像,也和传统的象不太一样,这背后的原因应该是中国传统文化在近现代在西方文化的强势影响下出现了明显的现代化转型。中国文化的现代化转型及其传统审美观念的当代断裂,直接导致了这种指法象形化审美观念的淡化乃至丧失。

我们当代在进行非物质文化传承和保护的时候,不但对古琴的技法、音乐形态要进行保护,更要对古人从事古琴活动时内在的审美意识等无形的文化传统进行传承,不然我们对传统文化就会“知其然,而不知其所以然",很多时候,隐藏在纷繁艺术形态背后的"默会的知识”⑪反而是我们文化传统中更为核心的层面。当艺术形态的内在文化根由逐渐不为人知的时候,我们传承的艺术形态就很容易发生变异,渐失其传统风貌,如此则我们进行的古琴活动就会迷失传统,非物质文化遗产的保护和传承就失去了其意义,这是我们在进行非物质文化遗产保护工作时需要警惕和避免出现的情况。

①《新刊太音大全集·手势图》,中国艺术研究院音乐研究所北京古琴研究会《琴曲集成》(第一册),北京:中华书局2010年版,第63—80页。

②同①,第64页。

③同①,第83页。

④《西麓堂琴统·用指谱法》,中国艺术研究院音乐研究所北京

古琴研究会《琴曲集成》(第三册),北京:中华书局2010年版,第62页。

⑤《乐仙琴谱·琴之象形》,中国艺术研究院音乐研究所北京古琴研究会《琴曲集成》(第八册),北京:中华书局2010年版,第358页。

⑥《琴苑心传全编·手势图》,中国艺术研究院音乐研究所北京

古琴研究会《琴曲集成》(第十一册),北京:中华书局2010年版,第318页。

⑦《藏春坞琴谱·弹琴总规》,中国艺术研究院音乐研究所北京

古琴研究会《琴曲集成》(第六册),北京:中华书局2010年版,第298页。

⑧《五知斋琴谱·左右指法名目像形》,中国艺术研究院音乐研

究所北京古琴研究会《琴曲集成》(第十四册),北京:中华书局2010年版,第290—291页。

⑨ 叶朗《现代美学体系》,北京大学出版社1999年版,第107 页。

⑩ 同⑨,第152页。

⑪“默会的知识”(又称“缄默的知识”,又称“内隐的知识”),主要是相对于显性知识而言的。它是一种只可意会不可言传的知识,是一种经常使用却又不能通过语言文字符号予以清晰表达或直接传递的知识。(见搜狗百科“默会知识”词条)