摘要:早期的琴乐是以弦歌为主的,汉末《琴操》中就记录了不少古代琴曲的歌词。唐宋以来,由于古琴减字谱的发明,在琴曲曲调得以记录保存的作用下,琴歌的称谓逐渐得以流行开来,同时,由于古琴器乐化的倡导,与琴歌时有形式上的分合消长,至今仍然。笔者亦略有阐述。值得重视的是,文中对以往少有提及的明代朱载堉《乐律全书》中关于仪式琴歌的描述,作了较为详细的介绍和分析,抑或对研究者有所裨益。本文虽以描述性为主线,然穿插其间的音乐相关段落,实乃作者的经验之谈,读者勿忽焉。

“琴歌”,顾名思义应该是用琴来伴奏的歌唱。在两千多年前的先秦时代,它被称为“弦歌”。因为那时的弦乐器主要以琴瑟为主,所以“弦歌”的称谓当然也包含着“琴歌”。文献中的“博拊琴瑟以咏”“弦则必歌之,歌则必弦之”等等足以相证。汉代以前的琴乐是否已分成弦歌与独奏两个种类,目下尚乏确证可以论定。根据《吕氏春秋》所载的伯牙与钟子期“高山流水”的故事,似乎春秋战国时代已有独奏琴曲存在,但由于当时的琴制未臻定型,这些纯器乐音乐究竟如何,实难想象与推测。无论如何,琴歌是早期琴乐的主流这一事实是毋庸置疑的。东汉末年蔡邕《琴操》把所录琴曲分成歌诗五曲、十二操、九引及河间杂歌二十一章四类,从它的文字描述来看,这些琴曲均为琴歌,有具有内容的歌辞。另外,从宋代郭茂倩所编纂的《乐府诗集》中的琴曲歌辞部分可知,汉魏六朝唐五代时期琴歌这种形式是相当流行的,它仍是琴乐的主流。虽然在这段时间里有不少的器乐琴曲创作出来,或在琴歌的基础上衍化生成,譬如魏晋时期的《广陵散》《嵇氏四弄》,六朝时期的《碣石调·幽兰》,唐代的《大胡笳》《小胡笳》《离骚》等;但早期琴歌传统的中断应该说是在南宋浙派器乐传统出现以后。明代中期以严激等为代表的虞山派再度提倡琴乐的器乐化运动后,以江派为代表的自南宋以来逐渐形成的琴歌新复古主义再度在统序上受到贬抑。关于这一点,我们可以从明代中叶以来传世的各种琴谱中琴歌与琴独奏曲的比例上略窥一斑。清代中晚期后,琴乐式微,而作为琴乐支派的琴歌就更是凤毛麟角了。特别是关于琴歌的演唱方法,琴歌的曲目数量,琴歌的表演方式诸多方面随着文化环境的变化,均出现了缺环和断层。20世纪以来,在查阜西等一批琴家的努力下,先后对一些古代琴歌进行了成功的打谱与整理。特别是在中叶后,这些琴家的打谱成果还引起了不少作曲家的重视,把它们改编成合唱或其他一些现代音乐形式。有的还曾在国际上获奖,引起关注。

总的来说,中古以前的琴歌传统的中断,其原因是颇为复杂的。我们暂时不妨把音乐和歌辞这两个方面分开来在此考察。先来看音乐,音乐的长久流传与乐谱有着密切的关系。虽然文献中曾把琴谱的发明归诸先秦时代的雍门周,但迄今无证据。目前发现的最早的琴谱是唐人用文字谱记写的六朝梁代丘明所传授的《碣石调·幽兰》。这与文献记载的六朝宋代的张敷所创造的“别谱”时代基本吻合。因此,我们有理由认为这种“别谱”的记谱法与《幽兰》的文字谱是基本相同的最早的琴谱。可以断定,晋代还不存在琴谱,从先秦到六朝以前的琴乐(包括琴歌)都是口传文化。一首歌曲或乐曲(不包括歌辞)在一般的情况下究竟能传承多长时间,这是一个很难调查和统计的问题。国外有关著作曾说,一首据传是古代传下来的歌,实际可以回溯的历史也就是一二白年。这是可以想象的。明代《琴书大全·琴曲传授》记有数则琴曲传承的谱谍可供参考。

一、“徵调弄出自前汉,司马相如挑卓文君之音也。传罗蒙,濠传石苞,苞传郑素,素亡遂绝。”(计3传而绝)

二、“蔡邕游春等五弄,传太史令单飏,飏传王阳,阳传陈群……道传曹郡赵耶利,耶利传濮州马氏,又传宋臻,臻亡遂绝。”(计21传)

三、“嵇康长清等四弄传钟会,会传戴逵,逵传子颢……瞻传孙寥,寥亡遂绝。”(计8传)

四、“刘琨胡笳等五弄传甥陈通,通传柳进思,思传司马均,加五乐声……袭传陈宜都,宜都亡遂绝”(计6传)

如果一代按20年计算,上引材料中3传只有60年,而21传则可达420年之久。当然,此四则材料中,除第一则情况不明外,其他三则均传至琴谱发明之时,所以应有琴谱记录,“隋炀帝以嵇氏四弄并蔡氏五弄合九弄,能通之者同孝廉登科”就说明这些乐谱在隋代已流传广泛,单凭口传是不可能到达此种程度的。当然,有谱的音乐也可能亡佚,印刷术尚未发明,再加上动乱和战争,隋唐的乐谱(包括琴曲和琴歌)至宋已寥若晨星。南宋末年杨瓒曾派人四处求访嵇氏四弄,但赝作甚多,真假已很难分辨了。

值得深思的问题是关于琴歌的音乐与歌辞的关系,为什么早期有辞的琴歌到后来大多数变得有曲无辞了呢?词曲分离整合的情况大致有如下情况:

1.歌辞先曲调而废亡。

这种情况是常见的。比如《白雪》,原为周曲,其歌辞久佚。唐高宗时吕才用琴中旧曲配御制咏雪诗以继之。又以许敬宗等人的诗配以送声。后来,其词又佚,至明代杨西峰《重修真传琴谱》(1585年)始再配。

2.歌词与曲调同时亡佚,后人未行托古再作。

这种情况大部分是由于朝代的更替或乐谱的失传所致,如宋太宗的九弦琴曲谱等。

3.歌词与曲调俱佚,后人全部托古再作。如明代谢琳《太古遗音》之《蔡氏五弄》等。

4.歌词尚存,原始曲调失传,后人配以新调并托古袭用原曲名。

如明代乐书中的三代古歌、《琴适》中的《胡笳十八拍》等。

5.歌词亡佚或未亡佚,但由于后来琴家对音乐的兴趣,使曲调得以衍化为独奏琴曲。大部分与古代琴歌有渊源的琴曲均属此类。

6.由于认为琴乐的吟猱绰注等表现手法和歌唱有同工之妙,故而琴乐的审美完全可以脱离歌词而独立存在。以历代琴乐中的器乐派为代表。

目前见存的有谱琴歌当属南宋姜夔(字尧章,号白石道人,约1155—1209)的自度琴曲。从《古怨》的歌词来看,它分为三个自然段,句法自由,三字、四字、五字、六字句交错不等。平仄互押:平声鱼虞,上声语虞,去声御遇。此词也许可以称为白石道人之垂暮悲歌。第一段略仿陈子昂《登幽州台歌》之意,然白石颇多暮气而已。第二段用楚骚以美人自喻。第三段实有北望中原涕泗流之慨,悲叹不已。为这样的词度曲,白石在琴上发明了一个调弦音阶,它使旋律“甚流美”名之为《侧商调》,它的首词唱名为do、re、mi、升fa、la、si、re。即雅乐音阶的宫、商、角、变徵、羽、变宫、商,相当于燕乐音阶的降si、do、re、mi、sol、la、do,也就是闰、宫、商、角、徵、羽、宫。这个燕乐音阶的特点使以降七级闰为七弦琴之第一弦最低音,这就为转为一弦为宫(以闰为宫)的下大二度转调提供了方便,因为第一、二、三弦之间均为大二度,正合下调的宫、商、角三音。如设一弦黄钟等于C,则《古怨》的调性安排如下:第一段为D调,第二段经泛音过门后,一开始便转入C调,于第三句“过金谷兮花谢,委尘土”出现过渡,在第四句“悲佳人兮薄命,谁为主”开始时回到了D调。其后直至终曲调性一直未变。

明代前半叶以《浙音释字琴谱》(1491年)开明代琴乐按古曲填词的复古之先河,成为后来江派琴谱之滥觞。它们根据中古仪式歌诗的范式简单化地来处理已经历史衍化为器乐曲的音乐,这就是被称为“一字一音”的方法。一个古琴减字对一个歌词的汉字。试想一个填满了歌词三段以上的琴曲(有的多至36段)对歌者来说是多么的几长。甚至对有心润腔的人来说也是困难的。在《浙音释字琴谱》中,倒是有些短小的琴曲或单段的调意经过打谱加工后可能成为一首古代的艺术歌曲。请听音响《大阳关》及看《黄钟调·调意》(李煜《虞美人》词)释谱。稍晚于《浙音释字琴谱》的琴歌谱集是谢琳的《太古遗音》(1511年)。此谱按历史纵向次序编排:先上古、三代;次春秋、秦汉;后晋、唐、宋。这种编次虽说看来近于历史事实时序,其实根据此谱的歌词和音乐的实际内容来分析的话,均不是原创原作的音乐,极有可能是宋元乃至明初的仿作。让我们来看些实例,关于歌词,大体有以下几点可以指摘:

一、曲名与蔡邕《琴操》重复者,歌词大部分不符。《琴操》简,而《太古遗音》繁,且多用唐韩愈词,如:

《龟山操》。《琴操》歌词只四句:"予欲望鲁兮,龟山蔽之;手无斧柯,奈龟山何。”而《太古遗音》为韩愈词:“龟之气兮,不能云雨。龟之桥兮,不中梁柱。龟之大兮,只以奄鲁。知将隳兮,哀莫余伍。周公有思兮,嗟余归辅。”计十句。

《别鹤操》。《琴操》歌词只二句:“痛恩爱之永离,叹别鹤以抒情。”而《太古遗音》为韩愈词之《别鹄操》:“雄鹄衔枝来,雌鹄啄泥归。巢成不生子,大义当乖离。江汉水之大,鹄身鸟之微。更无相逢日,且可绕树相随飞。”计八句。余略不录,以省篇幅。

二、首尾引《琴操》原文,其他歌词部分均像后来之铺陈,如《猗兰操》《关雎》。

三、首引原诗,其他部分均为铺陈,如《楚歌》。

四、全用唐人歌词,见《蔡氏五弄》:

第一弄《游春曲》用王(维)[涯」词。

第二弄《游春词》用王(维)[涯」词。

第三弄《渌水曲》用六朝齐江奂词,梁吴均

词、江洪词,以及唐代李白词。

第四弄《渌水辞》用唐代李贺词。

第五弄《幽居弄》用唐代顾况词。

至中明后,杨表正的《重修正文对音捷要真传琴谱》(1585年)及杨抡的《太古遗音·伯牙心法》(1609年)代表着江派的主要潮流,所谓正文对音大体与一字一音,即一个汉字对一个减字,意义相近。当然琴谱的一个减字有时包含着好儿个音,这就为歌词的行腔提供了某些可能性。此与本琴谱可以说是《浙音释字琴谱》和谢琳《太古遗音》的发展和继续。不少歌词仍袭用《浙音释字琴谱》龚经所填原词和《太古遗音》中韩愈所填《琴操》歌词。虽然琴谱音乐部分已经产生了相当的变化,但它们之间还是有着同源关系的。这些变化可能是由于《浙音释字琴谱》的填词完全基于《神奇秘谱》的器乐曲调,其中变音较多难于演唱的缘故吧。当然,杨表正和杨抡的琴谱中也添加了一些自行创作的歌曲和当时流行的音乐,这些都是我们今天研究琴歌的重要材料。

差不多同时期的《琴适》(1611年)与《绿猗新声》(1597年)中所载的琴歌《胡笳十八拍》在琴歌的历史上有着重要的地位。这是仅存的一首《胡笳十八拍》的完整琴歌,曲调简洁而富有情感,每拍旋律虽似重复而富有变化。

明代晚期有张廷玉的《理性元雅》(1618年)琴歌谱集值得重视。张为进士,他自行编写歌词和创作曲调,多用外调定弦,又除七弦琴外,还增加了五弦琴、九弦琴和一弦琴。所以迄今为止尚未有琴家对其进行系统的打谱研究。

清代初年的江派琴歌主要以渡日琴僧东皋禅师(俗名蒋兴俦)为代表。在中国时曾向庄臻凤、褚虚舟等琴家学习。另外,他还自行创作,在中日文化交流史上写下了光辉的一页。东皋的琴歌大部分以唐宋以来的著名诗词篇章为歌词,曲调隽永生动,短小易唱。

另外,程雄所撰的《松风阁琴谱·抒怀操》(1682年)亦是一部很独特的琴歌专辑。其中包括了程雄谱曲的近四十首与当时文士赠答的词作。经笔者初步打谱定节,感觉其中不乏音调铿锵、旋律优美之作。有些词调如《卜算子》《水调歌头》《水龙吟》经改填以苏、辛、放翁名词,更觉隽永,意味深长。

近代琴谱中之琴歌流传比较广泛的当数《梅庵琴谱》(1931年),其中《秋风辞》《关山月》二曲除用以歌唱外,还用以作为习琴的必弹之曲,历时不衰。

下面着重来补充介绍和讨论经常容易忽略的一种琴歌形式,这就是从先秦的歌诗传统改造而成的用琴等乐器伴奏的“仪式歌诗音乐”。

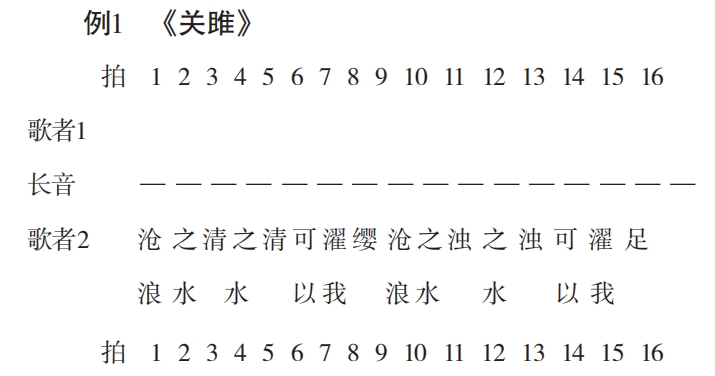

先秦的诗经音乐至三国杜夔时仅传四曲:一曰《鹿鸣》,二曰《驺虞》,三曰《伐檀》,四曰《文王》。后来只剩下《鹿鸣》一曲在晋代仍被运用。晋后的情况如何就很难稽考等等。现在存世的诗经乐谱是南宋朱熹《仪礼经传通解》一书所载的(宋)赵彦肃所传(唐)《开元风雅十二诗谱》。朱熹原谱只有律吕谱字,因此,如何奏唱,诸家诠释不一。在笔者看来,大体有以下三种:其一,一字一音的唱法,即约定俗成的诗句中的每字对一律吕谱字,而且是每字四拍。这种唱法未指明琴瑟如何伴奏,以七弦定五声音阶来用空弦演奏雅乐七声音阶的《风雅十二诗谱》是不够的,左手还需配以按音。一字一音也太单调。如《乾隆诗经乐谱》那样简单,可能真要让人昏昏欲睡了。其二,采用润腔的做法,清代道光年间湖南浏阳邱之桂的《律吕汇考》就对原谱进行了某些润腔,还附有古琴的伴奏谱。邱氏由于附会康熙律,造成原谱旋律有所变形,但经过笔者试弹其所附琴谱,并于长音处略作垫加,觉得颇别具一格,兹附乐谱音像公诸同研。其三,明代朱载境在他的《乐律全书》中提出并设计的长音唱法(暂以此命名)。这种长音唱法是把诗句中的每一个字由一部分歌者拉长到八拍乃至十六拍(歌队需要练习长音的唱法,也就是练气;必要时,还需要由另一队人来接唱以满足长音的延续)。而歌队的另一部分则把一些重复性的带节奏的衬字(有时是一些有意义的短句)与长音叠合起来。譬如,《关雎》的“关”字。(见例1)

上述三种演唱形式都应该是琴曲歌诗的组成部分,应为它们代表着歌诗音乐的历史存在和历史过程,如果我们需要一种一般性的抽象模式,我们可以认同一字一音的唱法;如果追求诗经的原始民歌风格,我们应该选择润腔的做法;如果我们向往诗经的仪式性历程,我们不能忽视长音唱法。一些现存年代相对久远的诗经乐谱对确立歌诗的音乐符号仍然是至关重要的。(唐)开元《风雅十二诗谱》应为首选。

朱载境在《乐律全书》中提出了歌诗长音唱法的审美理论基础,他说:“雅歌诗经歌唱主慢。操缦二字,持缓之义。‘操’之为言,持也。‘缦'之为言,缓也。”他还进一步提出,“二段为一章,配歌一也。彼歌一声,弹此二段,二段未弹毕,一声不敢尽。操持歌声,令极缓,此之谓也。”他还完成了他的结构象征:“合二段为一章,象太极也。分一章为二段,象两仪也。每段三句,象三才也。总节明显者二,细节暗藏者八,象八卦也。”朱氏还为琴瑟的伴奏作了设计,他在上述理论框架上建立了正、应、和、同的伴奏体系,这是根据古代琴调弦中所用的仙翁法引申出来的。所谓“正”就是在琴上用空弦挑一本音;而“应”者就是在间隔的另一根弦上勾出一个同度的上滑音与本音相应;接着就是“和”,即再在应弦上勾出一个下四度或五度的空弦音;最后是“同”,就是用撮的手法在上述二弦上同时弹出一个同度或八度。这个方法克服了拨弹乐器难于演奏持续长音的障碍,同时,使琴瑟的伴奏有了一定的节奏,不至于单调,与歌者两相配合。有了以上正、应、和、同的伴奏法,朱氏再行规范了歌诗伴奏的定弦法,使之能够适应七声的雅乐十音阶,整个长音唱法的体系也就可以自足了。

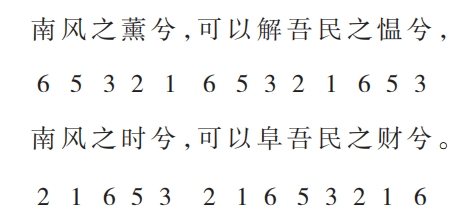

附带需要说明的是,朱氏在《乐律全书》中还介绍了一种为上古歌辞安排曲调的简单办法。这种办法被称作“贯珠格”,也就是利用琴的五声音阶定弦的由高至低,即羽、徵、角、商、宫的次序反复来一字一音地安排歌辞的旋律。如舜的《南风歌》:

由于歌辞句法的关系,曲调的重复与歌辞交错起来,避免了某些单调感。用同样的方法谱写曲调的古歌还有尧的《康衢谣》和《击壤歌》等。

总之,琴歌是古琴音乐体裁的一个重要部分,历史非常悠久。琴歌大致有以下几类:歌诗类是由来最早的一种。它大体有两种情况,一种是古歌,如汉晋时期成书的《琴操》所录。这部分琴歌大体是有词无曲,或有一些是明清时重谱的曲调。填词类数量最多和篇幅最长,由于琴曲中的器乐曲无词,因此文士常有填词之举。此类琴歌以明代《浙音释字琴谱》《重修真传琴谱》《伯牙心法》等为代表。散文类亦有一定的数量,后人为一些著名的文、赋配以琴乐以便咏唱。词曲类则以宋代姜夔《古怨》为滥觞,至清初有《松风阁琴谱》《东皋琴谱》为继,或搜集、或自度、或谱曲,存世亦颇可观。

琴歌的演唱自清末以来尚有迹可寻。近代以来,应该提到的是查阜西、“今虞琴社”、王迪及相关音乐家的琴歌打谱和艺术实践。琴歌的改编亦有经典之作传世:王震亚的合唱《阳关三叠》和李焕之的合唱《苏武》就是其例。

传统的琴歌是依靠古琴的减字谱来记录的,由于古琴演奏的旋律在音区上跳动很大并且不规则,所以打谱者除了要订出节奏之外还要理顺歌唱主调,所以这也是琴歌打谱的难点所在。

琴歌的表演顾名思义主要是自弹自唱,文献就有关于孔子“喟然而叹,援琴而鼓之,歌曰:习习谷风,以阴以雨……”的记载。当然,在仪式音乐中也有合奏合唱的琴歌形式。另外,歌者唱,以琴和之,也是一种办法,自古以来不拘一格。今后,琴歌作为形式,必将以多元的姿态出现,而作为曲库,通过研究开发也一定会被赋予新的音乐意义。

关于琴歌的唱法历来并无定则,或引吭高歌,或浅吟低唱;今天来说或民族或美声亦因人而宜、因时相传。

最后再补充一点关于琴歌曲调的旋律线界定问题。特别是古人用古琴指法来记录歌唱曲调,音区跳动和音程反转比比皆是,这使得词曲的歌唱旋律和指法所代表的实际音高会有所不同。所以琴歌的打谱,难就难在打谱者在复原曲调时除了要根据音乐安排节奏韵律外,同样重要的是确定歌唱旋律的音区和音程的翻转,这的确是一次技术和艺术的挑战和考验!