一、古琴有多“古”

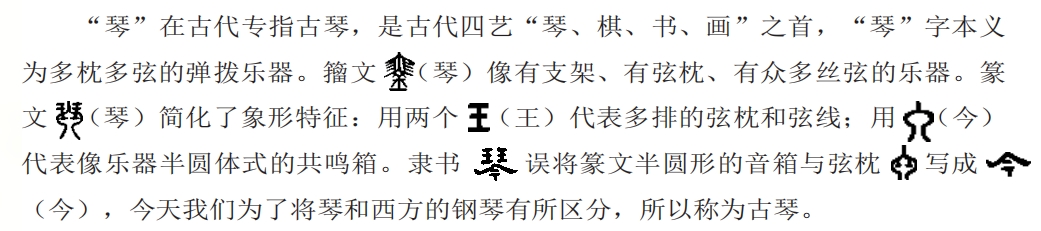

“琴”是我国现在仍在演奏的最古老的本土弦乐器,源远流长三千多年,古琴有七根弦,也称七弦琴。三国魏嵇康《酒会》中写道:“但当体七弦,寄心在知己。”琴以丝为弦,多为桐木所制,又称丝桐、桐君。三国魏王粲《七哀诗》写道: “丝桐感人情,为我发悲音。”也有以琴形态之美名为瑶琴,或琴面以玉装饰称为玉琴。南朝宋鲍照《泥古》:明镜尘匣中,瑶琴生纲罗。 《江上琴兴》中也有诗句:江上调玉琴,一弦清一心。

琴是谁造的?中国最早的词源字典《説文解字》给“琴”做的注释:琴,禁也。神農所作。洞越。練朱五弦,周加二弦。象形。其指出了琴具有安顿心灵、禁止邪念的功能,为神农氏制作,琴底有通达的出音口。朱红色的熟绢丝做成五根弦,到了周代又增加了两根弦。字形像乐器形状。

典籍中关于古琴是谁造的传说有多种,除神农造琴,还有伏羲造琴、黄帝造琴;关于古琴的定弦,传说舜定琴为五弦,文王增一弦,武王伐纣又增一弦为七弦,无论是造琴者还是定弦者都是我国华夏族最圣德的帝王,反映出古琴在中国备受推崇,地位极高,深受人民喜爱。

古琴是中国传统音乐历史文化中最为古老的代表性乐器,古琴艺术在中国音乐史、美学史、社会文化史、思想史以及乐器制作史等方面具有广泛影响,是古代精神文化在音乐方面的主要代表之一,在中国传统音乐文化中具有重要的地位。正因为如此,2003年古琴入选联合国教科文组织“人类口述和非物质遗产”。因此,古琴是最古老、最纯正的中国乐器,在它身上集聚了中国文人士大夫的精神。也由此,它的音乐“曲高和寡”。古琴和琴曲多不为大众所了解,而事实上,古琴可以称得上是中华民族音乐文化的象征。

古琴的古朴声音让国人迷恋,在古琴的漫漫历史中,逐渐形成了独有的内涵,主要包括琴制、琴谱、琴弦、琴曲、琴歌、琴史、琴派、琴人、琴社、琴论等古琴理论。在琴声的理论中,老一辈琴家经年积淀以及他们在新推演中的心得,提出琴声的“十六法”:轻、松、脆、滑、高、洁、清、虚、幽、奇、古、澹、中、和、疾、徐等以及“二十四况”:和、静、清、远、古、澹、恬、逸、雅、丽、亮、采、洁、润、圆、坚、宏、细、溜、健、轻、重、迟、速等。这些古琴音乐美学范畴,都是在一整套复杂的琴音演奏规范中提炼出来的。欲达到这些特色,还必须有好的古琴才行。据说上乘的琴要具有“九德”才行,即奇、古、透、静、润、园、清、匀、芳。可见古琴艺术之精深。

二、漫谈古琴的流派

古琴声音纯美、清脆、优雅、柔和,演奏派别味道各异、风韵不同。广陵派(扬州派),指法灵活,取音以细腻、柔和见长,节奏富有跌宕的韵味。虞山派(常熟派)的风格可以用“轻、微、淡、远”四个字来概括。诸城派(山东派)特点在于取音幅度宽阔,表达乐曲的情绪很浓烈,左手掀弦,行话称为“吟、揉”,犹如二胡的揉弦。蜀派(四川派)以右手“悬腕”的指法弹奏,活泛生动,气魄很大。每个古琴流派都曾出现过无数琴家和优秀琴曲。例如战国时期孔子善弹的《文王操》、俞伯牙的《高山》《流水》,汉末蔡邕父女的《胡笳十八拍》,魏晋嵇康的《广陵散》,宋代郭楚望的《潇湘水云》等传世佳作,它们各有特色,曲尽其妙。尤其是琴家们各具特色的不同流派,令人叹为观止。此外,每个不同时代的琴家都在琴艺上擅音善化,各呈其性。就风格而言,秦汉古朴纯深,隋唐豪放洒脱,两宋秀丽含蓄,明清庄重凝练。数千年来,这些不同风格的琴家琴曲,深受人们的喜爱,熠熠发光,源远流长。

古琴的制作历史悠久,并且有美妙的琴名与神奇的传说。其中最有名的有四张:第一是“号钟琴”,此琴音质宏亮,宛如钟声激荡,似号角吹响,震撼人心;第二是“绕梁琴”,此琴弹奏起来,如歌声在长空回旋,像大雁悲鸣;第三是“绿绮琴”,第四是“焦尾琴”,前者因琴内有铭文“桐梓合精”,故称“绿绮”,后者是东汉音乐家蔡邕制作的一张琴,因琴尾有一段烧焦的痕迹,故名“焦尾”,这两张琴音质纯正,音韵悠长,音色绝妙,而称为“名琴”。

三、武汉古琴台畅想

汉阳古琴台是武汉的名胜古迹之一。在绿树掩映的亭台楼阁中,有一座用汉白玉垒起的石台,相传是战国时代俞伯牙抚琴遇知音的遗址。琴台前面矗立着一栋两重飞檐的大厅,匾额上书写着四个大字:高山流水。

据史料记载:汉阳古琴台有一千多年的历史。《吕氏春秋》记载着:俞伯牙系春秋时有名的古琴演奏家,与钟子期是琴友,情谊深厚。 《列子》书中还记述了两人弹琴论曲的情景:俞伯牙用古琴表现高山与流水的意境时,钟子期会意知音: “好啊!音乐气势宏大,巍峨宛如泰山,洋洋洒洒恰是江河。”从此二人成为莫逆之交,钟子期死后,俞伯牙痛失“知音”,把琴摔碎,终生不再抚琴,成为千古佳话。“知音”的典故,即源于此。如今武汉不仅有钟家村、情断口、碎琴山等名称和遗址,且有许多冠以“琴台”之名的学术性刊物和音乐会,如武汉音乐家协会的学术期刊《琴台之声》、每年秋季定期举行的《琴台音乐会》以及武汉市群众艺术馆《琴台音乐节》等等。

几千年来,古琴传之不绝,琴曲《流水》脍炙人口,流程不断。1977年8月20日,美国国家宇航局向外太空发射了“旅行者”2号宇宙飞船,飞船上载有一张古琴名家管平湖先生演奏的《流水》镀金唱片,它带着中国的畅想,鸣奏着七弦的风骚,响彻云霄,在太空回旋。

在“武汉琴台音乐节”上,笔者有幸在汉阳古琴台聆听广陵派传人李凤云大师演奏的古曲《广陵散》,在三十平方米的厅堂中坐满了专家学者和听众,千年古琴之声,米,弥漫在古琴台上。乐声中,“聂政刺韩王”一曲所描绘的取韩、亡身、含志、裂妇、沉名、投剑等段落,弹得有声有色,掷地有声,撼人心魄,令作为习琴者的我,久久不能忘怀。

武汉“琴台”犹如一颗根深叶茂的梧桐树,每年秋高气爽之际,引来全国各地琴家,群贤毕至,凤凰来仪。他们演示琴技,探寻琴艺,展现其风华,尽显其流派,各展风采,异彩纷呈。从而,武汉“琴台”成为全国古琴基地之一。

四、古琴的冷与热

古琴之所以从古代到现代一直深受国内外人民的喜爱,主要是它那古朴的造型、丰富的表现力以及独特的音韵和音色,令人神往。例如泛音的轻灵清越,散音的吟诵浑厚,按音的舒缓凝重,还有琴上的吟、揉、绰、注等多种指法,其韵味和独特音色,都与中国的审美情趣相吻合。民乐家们说:古琴是中国文人的运思之琴,冥想之琴。运思使人精神宽广,冥想使人精神远放。引琴而弹,运思而至;对琴而坐,冥想即来。

解放前夕,古琴艺术濒于失传,几成绝响。新中国成立后,古琴艺术才获得了新生。在北京、上海、成都、武汉等十多个城市先后建立或恢复了古琴研究团体,音乐院校设立了古琴专业,但因古琴“曲高和寡”,加之师资匮乏和古琴价格昂贵等原因,学琴者甚少。据中国艺术研究院音乐研究所1956年做的调查,当时中国有6亿人口,但是弹古琴的不足百人。

2003年,古琴被联合国教科文组织列入“人类口头和非物质文化遗产代表作名录”,短短十几年,迎来了前所未有的发展,学古琴的人呈几何级数增长,各地琴馆数量激增,这说明古琴的“复兴”与当代人的传统文化情结日益浓重是分不开的。另一方面,随着近年来古琴在各地的迅猛发展,也出现了一些“乱象”。因为在不少学习古琴人中,盲目跟风者有,附庸风雅者有,再加上商业利益的介入,使高雅的古琴文化趋于快餐文化,使得精深的古琴文化遗产难以深入挖掘与发展。

其实一般说来,只要经过两到三年的从师学习,学琴者便可自我修学了,若有一定音乐基础的人,提高的会更快。随着学琴的深入,习琴者还应该多阅读和学习一些传统文化方面及其他艺术门类的知识,提高自身文化艺术修养,以便正确深入地把握琴曲。

五、古琴的传统与现代

我们知道,民乐的发展不是重复过去,而是在于创新和创作。变化是永恒的,不变是暂时的。长期以来,许多作曲家、科学家、古琴演奏家,根据古琴古朴迷人的风格,创作出了一批新的古琴曲,以及新的表现形式。如龚一、许国华的《春风》,韩闻赫的《心籁》,孔志轩的《水墨画乙》,王友斌的《梁祝》等等,这些乐曲既保留了古琴高洁清秀、雄放魁奇的风格,又探寻了古琴蕴涵的现代活力,冲破出古琴的新疆界。此外,在演奏形式上也有所突破。如谭盾在德国获奖的弦乐四重奏《风·雅·颂》是分别以古琴曲《离骚》 《梅花三弄》为素材创作的。中国古琴学会会长赵家珍,以古琴与钢琴重奏形式创作的《侠风禅影》颇有新意。古琴与钢琴的“一弦幽鸣,一键霹雷”,使得古琴的摇曳多姿与钢琴的金戈铁马相互交融,相映成趣。

值得一提的是,2015年在北京恭王府上演的《古琴与南音的对话》更富有深意。在古琴与南音这两个最古老的乐种的“对话”中,追寻着他们的联接点,然后将都是绵延千年、被誉为“中国古代音乐活化石”乐种融会贯通,成为新的音乐语汇,使南音在律动中衍生出别开生面的“古琴化”的旋律。民族音乐理论家田青先生说: “古琴与南音同台,谁更阳春白雪?谁更委婉风流?这种‘传统加传统’的发展与创新在‘嘤其鸣矣,求其友声’之外,碰撞出新鲜耀眼的艺术火花与惊艳风韵,共展中华传统文化传承的集体之象。”

此外,物理声学和计算机技术在古琴实用性方面的应用也倍受音乐家们的关注。如孔江平先生撰写的论文《古琴声学特性初探》、冯卓慧的《浙江省博物馆馆藏古琴声音品质研究》、陈长林的《电脑在古琴研究中的应用》等都对此进行了有益的学术探索,利用当今发达的物理声学和计算机技术推动古琴保护与传承,用高科技元素来服务古琴艺术,建立古琴减字谱的数字应用化平台。2002年,中国科学院计算机技术研究所研究员、国家级非物质文化遗产项目古琴艺术代表性传承人陈长林先生将研究更进一步,将古琴谱电脑处理系统从琴谱图像发展到古琴音响,即电脑演奏古琴。电脑演奏古琴是把古琴曲分解成“元音”序列存在电脑音库中,用程序从音库中调出“元音”串起来发音,操作时,用电脑控制音调、音色,用按键就可进行模拟演奏。他说:“古琴是中国传统文化,但也是很现代的呢!”