方志彤与马仪思,1957年(夫妇)

哈佛大学音乐系及东亚系荣休教授卞赵如兰2006年捐赠给香港中文大学图书馆的“世界音乐资料集”中,有署名“Ilse Martin马仪思”的11页英文打字稿kuanP’ing-hu(《管平湖》)夹注手写中文,落款为1985年4月美国剑桥市。该材料较为细致地记述了20世纪40年代马仪思在北平跟随管平湖学习古琴的始末,以及马仪思对管平湖所演奏的《高山流水》《潇湘云水》《长门怨》《静观吟》《墨子悲丝》《岳阳三醉》《水仙》七篇曲目的分析。香港中文大学图书馆的这批馆藏中另含两张管平湖相关照片,文稿与照片在内容上存在对应关系。严晓星在《七弦古意:古琴历史与文献丛考》一书中考证了上海古琴家张子谦的《操缦琐记》所记录的管平湖入室德国女弟子申请拜访今虞琴社的旧事:

得裕德、景略来信,述有德人马女士来申访我社。女士能北平语,通中文,善古琴,精鉴别,指法节奏颇有渊源,为北平管平湖先生入室弟子。惜景略因有事未能与之见面,匆匆回平,后会不知何日,弥深怅惘。

文中“德人马女士”即马仪思。辅以香港中文大学图书馆的相关材料,或能进一步厘清马仪思在1943—1946年间的中国民乐研习与调查活动中尚未厘清的几方面问题。

其一,马仪思跟随管平湖学习古琴的时间、方法、时长、频次与目的的问题。

据马仪思自述,她钟爱古琴,不仅投入了大量时间认真研习技法,还与中国顶级古琴大师管平湖建立了深厚的师生情谊。她在kuanP’ing-hu(《管平湖》)一文中写道:

40年光阴荏苒,辗转半个地球。对我的老师——古琴大师管平湖先生,我美好又不安的回忆浮现着。首先涌上心头的,是对他音乐技巧和生活勇气的钦佩;深深感激他愿意教我。

《管平湖年谱》中将Ilse Martin的汉名记为“马宜思”,称其“千里迢迢从美国慕名而来拜管平湖为师”,该材料对马仪思来华目的记录并不准确。马仪思1941年经德国大使馆派赴北京的目的并不专为向管平湖学艺,主要是为了完成北京中德学会的工作,同时整体性而非碎片化地对春联、荷包、古琴、皮影等中国民间艺术进行全方位的研究。1943年,马仪思在王闲的建议下向管平湖拜师之后,不仅专注于对古琴演奏技艺、古典音乐乐理、琴师的生活与社会交往等细节的综合思考,同一时期还聘请了傅吾康的中文教师、满人何凤儒作民俗老师,观摩皮影表演、向他系统地学习与北京皮影的有关知识。

《管平湖年谱》中记述马仪思师从管平湖学琴时间是1943年,是管平湖最早的外籍弟子,这是准确的。马仪思在kuanP’ing-hu(《管平湖》)一文中自述其于1942年起先跟随来自福建的官宦夫人王闲学习古琴,在这一年中马仪思学会了弹奏《鸥鹭忘机》和《平沙落雁》,正是王闲建议马仪思继续去向大师学艺。1943年6月18日,马仪思在北京饭店(Peking Hotel)的音乐会上欣赏了管平湖演奏的《良宵引》和《流水》,此后又在南河沿的北京美术学校(Peiping Institute of Fine Arts)观摩其演奏《高山》与《流水》。马仪思写道:

在我的求教下,管先生非常和蔼地收下了我作他的学生。从那时起,直到1946年8月我离开中国,除开1945年春季的三个月和离开那年的最后一个月我必须去找一份新工作外,我一直在管先生那里学琴,一周两次。

由此可见,马仪思学习古琴的时间在1942—1946年间,历时4年。其中,跟随管平湖进行了3年(每周两次)持续且常规化的学习。值得注意的是,兴趣爱好并不是马仪思研习古琴技艺的唯一动因,系统学习古琴艺术,是将实践作为对中国古琴文化整体性研究的重要组成部分。此方法虽不及马林诺夫斯基整体论方法那般详尽严密,但类似于民族学家初民社区调研使用的局内观察法,即“亲入农村,与农夫结为朋友,过着农夫们的生活。从自身的体验与观察之中,以取得实际的资料”。一方面,马仪思在跟随管平湖学习期间,不仅详细记录古琴演奏要义与乐理知识,还对技艺传习场所的地理方位、街道门牌、路线、陈设等做了特别观察与详尽记录;另一方面,马仪思将人、琴、乐三者作为有机的整体——既钻研古琴乐理,也关注管平湖的经历、演出安排、社会交往、教学方法与理念:

他(管平湖,李倩倩注)既有一份全职工作(我想是在银行),同时还兼着风声琴社(Ch’in Players Association)理事。琴师们每周六都会在元代宫城的旧址——北平团城的国学书院会面,管先生逢周三还会去新民会程科长家里为他授课。而琴社这边,管先生计划出版一本刊物,不仅要印当时最有名的琴师肖像(像上海今虞社的期刊那样),也会有他们演奏的乐器及其各种音乐流派的介绍和他们各自的代表作。

马仪思对管平湖技艺传授理念的重视,丝毫不亚于古琴技艺学习本身:

我知道管先生在中国非常有名,但是我对管先生会给一个外国学生讲哪个部分的内容更感兴趣。

她总结管平湖的古琴教学具体方法,例如:

管先生会在上课前给我讲20分钟的社会话题和古琴演奏的理论。因为他坚持(比王闲更坚持)古琴演奏需要正确的姿势、集中的精神以及平和的呼吸,他要求能量要不间断地从内脏最深处流向心肺、手臂和手掌、流到古琴和琴座、到地面、再到脚掌、经过腿,最后返回起点,而这种能量的流动如果被焦虑或激动的情绪打乱,就会表现在古琴的演奏中。

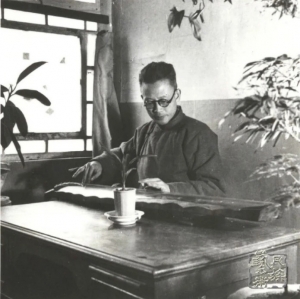

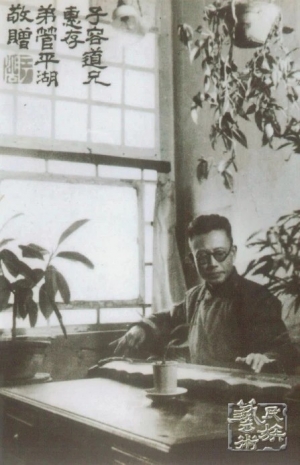

其二,管平湖抚琴照的相关问题。香港中文大学图书馆卞赵如兰特藏资料中有署名“inscribed photo for Ilse Fang”的两张照片。其中一张为管平湖抚琴旧影。笔者曾在郑珉中的文章中见到过此照的另一个版本,照片未经裁剪,画面呈竖向取景构图,照片上方有管平湖赠与程子容的题字。上述两版本的管平湖抚琴照应是在同一时间所摄,只抚琴手势有些许不同。拍摄地点是管平湖家中。郑珉中在文章中提到:

于此室初谒管先生,此照片拍摄时郑先生拜门未久。

这表明郑珉中正是在这个房间与管平湖初见,而拍摄之时他才刚去过不久。马仪思文稿kuanP’ing-hu(《管平湖》)有与港中大图书馆所藏二照片拍摄背景对应的叙述:

骑自行车从什刹海到北新桥,进入报恩寺(我很尊敬这个名字),敲7号门,走到南边的尽头就是客厅。在纸糊的北窗下有两张桌子,靠着南墙的是茶几,茶几两侧有正式的椅子靠着南墙摆放。墙上挂着几张琴。那里还有一个鸡毛掸子、一把扫帚、一个脸盆架,六个大小不一的花盆种着绿植摆放在地上,还有一个几案或是一个桌子。还有不少从屋子椽条上垂挂下来的植物。管先生种了白花紫露草和室内盆栽装的大叶植物。当然,他在新年时有春天开的花,秋天则有菊花。我到现在似乎都能闻到他那盆铺着白色鹅卵石的花盆里的水仙的味道。我能看见管先生在为植物浇水或练字,又抑或是在画一些作为副业的山水画。他说,这是为了贴补家用。

郑珉中认为,抚琴照的拍摄者是马仪思,然笔者暂未在既有资料中找到有关拍摄者的信息。

管平湖抚琴旧影

管平湖抚琴旧影(赠程子容版)

管平湖旧居室内陈设照。图片来源:香港中文大学图书馆Manuscript Collection手稿

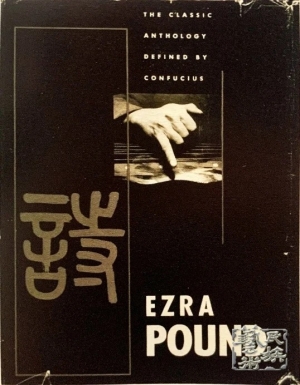

其三,《诗经》庞德英译版封面照片的拍摄者、拍摄时间及拍摄目的的问题。有学者提出,方志彤在庞德儒家典籍翻译过程中所做出的重大贡献应被学界重新发现。毫无疑问,其中也有来自马仪思的支持。严晓星在《近世古琴逸话》(增订本)一书中展示了高峰枫提供的庞德译《诗经》英译本封面书影,他写道:

很少会有人注意到,那是管平湖的手(指照片上,李倩倩注),照片来自于庞德频繁通信的学者方志彤,而方志彤无疑得之于他的太太马仪思。

庞德英译《诗经》书影,1954年

然而,《诗经》庞德英译版封面照片是何人何时所摄?拍摄的目的是什么?马仪思在kuanP’ing-hu(《管平湖》)一文中提到,她附上了12张赫达·莫里逊1944至1945年间拍摄的照片以记录管平湖独特的古琴弹奏指法。她特别说明,其中的一张被用于《诗经》庞德英译版封面:

管先生有一些独特的古琴演奏方法。为了说明这一点,我附上了1944至1945年间赫达·莫里逊(Hedda Hammer)小姐拍摄的12张照片。她是一位优秀的德国摄影师,居于北平,不断寻找优秀的中国工艺美术大师,记录下他们的技艺——我相信今天的琴师们会由衷感谢还能见到管先生各种指法的照片。其中的一幅图还被我丈夫方志彤拿去用于庞德的《诗经》英译本封面设计。

马仪思晚年捐赠给加州大学伯克利分校菲比·赫斯特人类学博物馆的3张赫达·莫里逊在北京拍摄的民间工艺相关照片,均强调手部操作细节,马仪思曾利用这些资料进行了对中国荷包及其工艺的研究。由此可见,《诗经》庞德英译版封面照片的拍摄者是赫达·莫里逊,拍摄管平湖古琴指法示范照片的目的,是用作中国古琴技法研究资料。

其四,马仪思与中国古琴界交往的问题。龙榆生1954年所作《葵倾集》中曾填有一阕《临江仙·春暮有怀德意志女子马仪思》:

忆得携琴红豆馆,(七八年前与君同在金陵,曾介谒红豆馆主溥侗。君抱琴以往,即作数弄,溥为感叹者久之。)雅音知倩谁传。南薰解愠乍鸣弦。会心宁在远,十指写流泉。未分清扬归绝域,寄情聊托琼笺。故人天末已飞仙。(溥翁下世忽已三年矣。)何时重把盏,相望阻风烟。

龙榆生回忆与马仪思同在南京拜访爱新觉罗·溥侗的时间是“七八年前”,其实际时间应在1945—1946年间。根据马仪思的回忆,她曾在1945年6月跟管平湖提过要去南京拜访溥侗。可推测,彼时她接受正规训练已至少三年有余,故其作为外国人在演奏过程中所展现出的技艺使溥侗感叹久之。马仪思在kuanP’ing-hu(《管平湖》)一文中还提到,1946年的6月24日,管平湖曾让她在汪孟舒同门雅集上演奏,当时在场的还有张伯驹及西方古琴权威著作《琴道》(The lore of the Chinese Lute)的作者,荷兰人高罗佩(Robert van Gulik)。

在民国时期的北平,西方人想要融入中国文人圈并不是一件容易的事。据与马仪思同时期到达中国的美国女汉学家伊丽莎白·赫芙(ElizabethHuff)回忆,汉语水平与性别因素是西方女性难以融入中国知识群体的最大阻碍。然而,类似情况并没有在马仪思身上发生。尽管马仪思曾提到:

有一次我本应该向大使馆报告道教活动,但作为一个女孩,我发现自己无法采访道士。出于同样的原因,我无法一个人去餐馆。

但材料可见,马仪思与中国古琴界的交往颇为顺畅。一方面,马仪思在高中毕业前在柏林跟随海尼士学习汉学,自1933年起便于中、德两地持续地进行标准汉语的学习与汉学研究,到1941年6月正式赴北平中德学会工作之时,已有8年的汉语学习基础与文化积累。她通晓汉语与当地语言,曾独自一人在中国进行了两次长途旅行,一次是1943年造访山东、山西五台山,另一次是1944年去到东北西南部与内蒙古赤峰;另一方面,马仪思到达北平后即开始了为期一年的古琴学习,先达到一定水平再向名家拜师,对中国文化的热爱与坚持可见一斑。龙榆生在赠与马仪思自己参与校订的汪精卫《双照楼诗词稿》题词中说明了溥侗在观看马仪思演奏时发出感叹的缘由:

马先生以欧洲闺秀,独喜吾邦文物,乐操七弦琴,曾于同访溥西园翁,一曲泠然。溥翁叹为吾邦雅乐,赏音者惟有德国人士也……

综上,马仪思在与中国知识分子积极互动的过程中,赢得了包括管平湖、溥侗、汪孟舒、张伯驹、龙榆生等名家学者在内的中国艺术家、知识分子的接纳与广泛认可,这与其以汉学为志业、积极融入中国文化的持久努力分不开。