摘要:张孔山是晚清蜀派古琴的代表性人物,因所传七十二滚拂《流水》而声震天下。然因史料所阙,有关其生平及古琴传承等问题,长期以来含混不清之处颇多。该文依据相关史料,认为张孔山早岁曾师从浙人冯彤云学琴,为贡生,后因事逃名而出家入道。清咸丰初年寓汶川川主宫,后往都江堰城隍庙、青城山为道士,乃道教龙门派丹台碧洞宗传人。晚年寓成都康公庙,协助唐彝铭审订《天闻阁琴谱》。据地方志记载,张孔山于同治九年(1870)卒。其古琴传承主要有新都魏氏、华阳顾氏、成都叶氏及青城山道士群体,此外还有谭石门、欧阳书唐、唐彝铭等。其中尤以华阳顾玉成及成都叶介福一脉,影响尤深。张孔山因其独树一帜的琴风,蜀中从学者众,对晚清以后乃至现当代蜀地古琴的传承有着重要意义。

关键词:张孔山;古琴;蜀派;顾玉成;叶介福

无为道士三尺琴,中有万古无穷音。音如石上泻流水,泻之不竭由源深。

弹虽在指声在意,听不以耳而以心。心意既得形骸忘,不觉天地白日愁云阴。[1]

这是宋人欧阳修的名篇《赠无为军李道士二首》。自古以来,道士与琴,就有着密不可分的联系。清代,蜀地善琴的道士依然很多。他们精于诗词、书画和古琴,结庐于蜀中青城、武侯等道观。如自牧道人张清夜,本为长洲(今苏州)儒生,因溯江入蜀,在游览峨眉、青城诸名胜之后,遂易羽服。他能诗善琴,鹤发萧疎,一琴一榻,悠然自得。[2]又如武侯祠超然道人黄合初,与当时的文人潘紫垣、胡茜香、陆敏斋等唱和不辍,其间泊洞庭,访桃源,皆有诗词吟咏。[3]如《秋夜独坐》诗,便有“《流水》《高山》曲,临风试一弹”[4]句。道光八年(1828)秋,超然道人还做了两张琴,一名“响雪”,一名“流泉”。“响雪”留在道观,“流泉”则赠予潘紫垣孝廉,以慰劳他修《华阳县志》之不易,并写了一首《赠琴引》长诗:“我有空山侣,响雪与流泉。相随经一载,何处寻成连?……我乏琼琚无以报,流泉好奏《高山》操。安雅堂中持赠君,君应对此欣然笑。芙蓉开处试一弹,行看花县赓同调。”[5]其时的文人与黄冠,琴诗相酬,可谓风雅同调。到了晚清,一曲《流水》,更是让蜀中道士张孔山成了声震天下的琴人。

——————

[1][宋]欧阳修:《赠无为军李道士二首》,载《欧阳修全集》卷四,李逸安点校,北京:中华书局2001年版,第59页。

[2][清]王泰云纂:(嘉庆)《成都县志》卷六“人物流寓”,清嘉庆二十一年(1816)刻本。

[3]林志茂修,汪金相、胡忠阀纂:(民国)《简阳县志》卷十三,1927年铅印本。

[4]林志茂修,汪金相、胡忠阀纂:(民国)《简阳县志·简阳县诗文存》卷二。

[5][清]孙桐生:《国朝全蜀诗钞》卷六十四,光绪五年(1879)长沙刻本。

——————

张孔山,法名合修,字孔山,别号半髯子。据文献所载,张孔山早年曾师从浙江琴家冯彤云学琴,深得冯的真传,所“习《高山》《流水》曲,海内称孤调”[6]。中年在青城山束发为道士。期间,从学者众。但张孔山常常在外云游,与四川灌县道士杨紫东、《钱氏十操》的作者钱寿占等人相与往还,谈乐论琴。

现有关于张孔山的事迹,即大体如上。长期以来,由于张孔山的史料并不太多,有关他的生卒年、籍贯、活动时间及琴学传承等问题,依旧有很多含混不清之处,诸家说法不一。有鉴于此,本文将择此作如下分析,以厘清张孔山及晚清以来蜀派古琴传承中的诸多问题。

一、张孔山生平考

(一)张孔山的生卒年及活动时间

张孔山生年不详。有关其生平事迹,查阜西所编《历代琴人传》所载十分简略,如下:

清张孔山,青城道士,精于琴理。唐彝铭撰《天闻阁琴谱》,孔山相与商榷审择。见《天闻阁琴谱》自序。

张孔山,蜀之古琴家,曾于清末(光绪三十年)来鄂,住武昌,悬牌教琴。琴曲以《醉渔》《流水》等为最佳。(1959年黄松涛撰述)[7]

其后关于张孔山的史料多源于此。上述第一条出自《天闻阁琴谱》(下文或简称为《天闻阁》)唐彝铭自序,当无异议。但《天闻阁》中并无张孔山生卒年相关的信息。第二条,乃源自1959年黄松涛口述。黄松涛称张孔山曾在清光绪三十年(1904)来鄂,住在武昌,悬牌教琴。正因如此,后来许健《琴史初编》等皆以此为据,认为张孔山在1904年以后曾在武汉教琴,且弟子甚众。[8]《琴史新编》沿用此说法。[9]其后,多数著述、论文基本执此观点,包括笔者早年所著《古琴》一书。

然而,据同治《重修成都县志》,张孔山已于同治九年(1870)六月卒。[10]《重修成都县志》刊刻于清同治十二年(1873),距离文中所说的张孔山卒年,仅隔三年,本人认为这一记载应当更为可信。而黄松涛虽称张孔山曾在武昌教琴,弟子很多,但琴界除张宝亭外并无湖北琴人在光绪年间从张孔山学琴的具体信息。从1937年《今虞琴刊》中的《琴人问讯录》中所载“传派”栏来看,称得自“张孔山先生亲传”[11]的,仅顾玉成一人。[12]另岭南招鉴芬(1882—1968)虽在“传派”栏填了“蜀张孔山”[13],但他是广东南海县人,1913年,在长沙任邮务员时,学琴于顾玉成子顾荦(1882—1936)。后“愔愔琴社”成立,招鉴芬时与顾㑺、顾荦兄弟等十余人,参与琴社活动。因此,招氏是张孔山一脉,非张氏亲传弟子。在唐中六《巴蜀琴艺考略》中,有“关于张孔山”一节,对其在武汉传琴的相关事略是有较为详细的记载:

——————

[6]陈习删等修、闵昌术等纂:(民国)《新都县志》第五编《人物》,1929年铅印本。

[7]中国音乐研究所、北京古琴研究会编:《历代琴人传》(清、民国),1965年油印本,第61页。

[8]许健编著:《琴史初编》,北京:人民音乐出版社1982年版,第174页。

[9]许健编著:《琴史新编》,北京:中华书局2012年版,第300页。

[10][清]李玉宣等修、衷兴鉴等纂:(同治)《重修成都县志》卷七“人物志·艺术”,清同治十二年(1873)刻本。

[11]《琴人问讯录》,载今虞琴社编:《今虞——研究古琴之专刊》,1937年版,第263页。

[12]《琴人问讯录》,载今虞琴社编:《今虞——研究古琴之专刊》,第263页。

[13]《琴人问讯录》,载今虞琴社编:《今虞——研究古琴之专刊》,第259页。

——————

大约在光绪三十年(1904年)后,张孔山又游方于江汉间,继续其琴艺传授,弟子有:广东南海招鉴芬,武昌的田述琼、田子耕、王养庵、杨翼均、方旭初、刘问山、夏鹤松、方羲周、叶子嘉等,其第三代琴弟子中,有武汉的张宝亭、陈小癸、黄松涛等,后来都成为著名琴家。[14]

唐中六关于张孔山武汉传琴的事迹,主要依据可能还是《历代琴人传》所引的黄松涛口述,但后面的传人不知依据为何?以下本文对其做一分析。

首先,招鉴芬前面已述,他其实已是张孔山的第三代了。据《历代琴人传》所引黄松涛提供的《武汉琴人小传》,田述琼称是师自其叔田子耕,杨翼均也是田子耕的入室弟子。而田子耕的师承不详。王养庵即王植,武昌人,早年肄业于北京协和医科,其古琴“初从邻媪入门,尽得其秘”,后来,“与武汉方旭初、朱次诚(张裕钊之外孙)、刘小藩、左刚甫、黄松涛及北京之王心葵琴友等交游”,自称琴艺得以大进。方羲周则是重庆人,他是“1930年来汉卖画”,才住武昌,“传徒有黄松涛、刘笃生等十余人”。方旭苏即方苏,“原籍安徽,寄居汉口多年。因其父乃张之洞之幕友,喜弹琴,而旭初嗜古琴更甚,时与武汉琴友相与往还,砥砺切磋”,常与“王养庵、黄松涛弹琴论诗,过从甚密”。可见方旭苏的琴艺是家传,主要源自其父,并在与武汉琴友的交往切磋中,琴艺也有长进。至于刘问山、夏鹤松、叶子嘉的师承,则不详。[15]

因此,从上面几位琴人来看,都不是张孔山的弟子,而是与黄松涛有过交往的琴人。黄松涛是画家,和查阜西有往来,擅弹《平沙》《梧叶舞秋风》《梅花》《高山》《忆故人》《渔樵》《醉渔》诸曲。[16]但他生于光绪二十六年(1900),他所说的张孔山在武汉教琴是在1904年,当时黄松涛也仅4岁。由此可见,黄氏的这个口述材料是源自他人所传。何人所传,也不得而知了。至于传说中张孔山在武昌的一众古琴弟子,实乃与黄松涛相与往还的琴友,也不可靠。

当然,署名查阜西的文章在《张孔山〈流水〉传本考异》曾提到,《流水》的传本中,有一个是“张宝亭钞本”:

据七十七岁的张宝亭去年在汉口向我说:“我家的这个钞本,是清光绪年间张孔山到了汉口,亲自传授给我的,保藏至今,确实一字未曾改动。”我将它照录了一本。最近因为写这篇考异,为求更详确起见,又经一再去信给张宝亭询问究竟。两次得到他的回信说:“弟生于清光绪六年,今年七十七。十岁时会晤一道人长生观主持徐广教,琴学很佳,我手嫩未学成。后有敝亲杨答庵教我以弹琴之法。十四岁又遇一塾师夏鹤松教我琴数操,便遇张孔山……到十五六岁之后,又遇一道人川青城杨紫东……孔山在广教之后,紫东之前,是光绪廿年之间(1894年,今按:原为1849年,为误)来汉。”不过,他这一钞本是《高山》《流水》合奏的谱。原来张孔山还传有一曲《高山》的谱本,与《流水》可分可合,《天闻阁》两刻本和《百瓶斋》钞本、《枕经葄史山房》钞本,均于谱中可分合处旁注明白。但张宝亭这本,却是不可分弹的专门合奏谱,所以标题为《高山流水》,与《神奇秘谱》所谓《高山》《流水》本只一曲之说,倒(今按:原为“到”,为误)是相符的。[17]

——————

[14]唐中六:《巴蜀琴艺考略》,成都:四川人民出版社2006年版,第91页。

[15]中国音乐研究所、北京古琴研究会编:《历代琴人传》(清、民国),第74—76页。

[16]查阜西:《古琴艺术现状报告》,载黄旭东、伊鸿书、程源敏、查克承编:《查阜西琴学文萃》,杭州:中国美术学院出版社1995年版,第336—344页。

[17]查阜西:《张孔山〈流水〉传本考异》,载中国音乐研究所、北京古琴研究会编:《琴论缀新》(第二集),1963年油印本,第48—49页。

——————

此文落款为1957年6月9日,署名查阜西,但与顾梅羹《琴学备要》中的《张孔山<流水>操传本考异》大体相同,然而,并非互相抄袭。据当时担任《琴论缀新》编辑的伊鸿书所说,因历史原因,顾梅羹当时不能发表文章,故不少文章署以查阜西名。当然,在发表时查阜西也略作修改,如上述询问张宝亭事即为查阜西所补充,但文章整体实为顾梅羹所撰。另一篇在《琴论缀新》第一期中署以查阜西名的文章为《古琴古代指法的分析》,亦见于《琴学备要》。此文在《琴论缀新》第三集已说明作者为顾梅羹。对于“张宝亭钞藏本”,顾梅羹认为它“确有可靠的来历”[18]。按上述张宝亭所称,他是生于清光绪六年(1880),10岁时先遇长春观道士徐广教,之后由杨答庵启蒙学琴,14岁时从塾师夏鹤松学琴数曲,光绪二十年(1894)得张孔山亲授,得此亲授《高山流水》谱。之后再得青城道士杨紫东传授。

张宝亭在此自称在光绪年间在汉口得过张孔山亲传,或许正是黄松涛等有关张孔山武汉传琴这一口述材料的来源。

然而,早在1953年6月9日,查阜西便与张宝亭有书信往来,从信中所述来看,查阜西曾与张宝亭见过一面,并听过他弹琴。那次见面时,张宝亭曾对查阜西说他“一生弹琴不懈”,查阜西也听了他弹琴,在信中说“尚有一点,拟向兄提及者”,查阜西说的是,要“琴音简洁,如欲使疾徐分明,必须在每句之末放过一板,只有特别紧张之段,方能免用句拍。往时在汉听吾兄之琴,似乎句拍甚少,未知是否师承而来?”查阜西提出给张宝亭录音,但请“吾兄在此二三月中,尽量自作整理,一面随音和歌,秋凉采用时,可不至临时周张。但往后要求再录,亦无不可”。[19]

笔者曾于2017年,受中国艺术研究院之约请,给该院音乐研究所所存的273首前辈琴家录音撰写谱本来源,当听到张宝亭所弹《金门待漏》《普庵咒》两曲的录音时,深觉其节奏混乱,音准欠佳。20世纪50年代,查阜西给老一辈琴家录音时,有的琴家因长久不曾弹奏,的确音准、节奏会不理想。但张宝亭的录音,却不是不熟练的问题,而是基本功不行。然查其史料,竟乃张孔山亲传,又曾师从诸多的名家,顿觉不可思议。后在写民国琴家裴铁侠时,阅其《沙堰琴编》中所写的《流水》题记,深为叹服:

《天闻阁·流水》艳称海内,琴家每以不得其传为恨。或有自云其先人曾亲受学孔山者,自藏钞本,宝而秘之。但聆其声音节奏,乃反不如刻本之精妙宏博。盖前人传世之作,未肯轻于落墨,如此学者,苟能识其真本坚苦勤攻,久久自得,有如食蔗。燥妄者,终于门外汉,又何怪乎?[20]

由于张孔山已声震天下,裴铁侠深感当时自称得自张孔山亲传的不少,但聆其声音节奏,却远不如《天闻阁》本《流水》“精妙宏博”,裴氏将这些《流水》称之为“《流水》赝本”[21],笔者深以为然!

当然,对于裴铁侠的观点,顾梅羹是有不同意见的。他认为:

裴先生这样的说法,实在是太鲁莽了。要晓得别人自称其先人曾亲受学孔山是事实,钞本是孔山传的,也不会伪造,不像字画碑贴可以仿造卖钱,又何必作伪来自欺呢?而且这一钞本,裴先生又未曾看到过,如何知道它是赝本?[22]

——————

[18]顾梅羹编著:《琴学备要》(下),上海:上海音乐出版社2005年版,第916页。

[19]查阜西:《与张宝亭函》,载黄旭东、伊鸿书、程源敏、查克承编:《查阜西琴学文萃》,第279—280页。

[20]裴铁侠:《沙堰琴编》,载中国艺术研究院音乐研究所、北京古琴研究会编:《琴曲集成》第29册,北京:中华书局2010年版,第321页。

[21]裴铁侠:《沙堰琴编》,载中国艺术研究院音乐研究所、北京古琴研究会编:《琴曲集成》第29册,第321页。

[22]顾梅羹:《张孔山〈流水〉操传本考异》,载顾梅羹编著:《琴学备要》(下),第933—934页。

——————

顾梅羹或许主要认为裴铁侠是在质疑顾氏《百瓶斋》本。另一篇署名为查阜西的文章为《张孔山〈流水〉研究》,写于1958年1月,文中写道:

《百瓶斋》本虽然写法笨拙(《百瓶斋·流水》后记自认),确实说得清楚。所以,我认为《百瓶斋》,是可宝贵的真实优良传统。不能认为它不是刻本,而加以忽视。甚或如裴铁侠那样诬蔑它是“赝本”,是“歧途”(《沙堰琴编》《流水曲》前记)。不深入研究,就粗暴地刻书批评,那未免太主观。[23]

笔者认为,《百瓶斋》本《流水》,因出自顾梅羹转抄,或许与顾玉成记录的原本已有些许差异,但顾玉成作为张孔山嫡传,其所传《百瓶斋·流水》本的价值是毋庸置疑的。或许,在民国时期已有不少张孔山亲传谱,让裴铁侠听后不以为然。

此外,在1956年古琴采访时,张宝亭填的资料就没有再说师承张孔山了,他填的是别号佑卿,籍贯武昌,师承填的是“夏和松”。1956年录了《平沙》《普庵》《箕山秋月》《金门待漏》,未录和不熟练的琴曲有《羽化》《胡笳》《秋鸿》《屈子天问》。[24]有意思的是,其中能弹和不能弹的曲子中均无张孔山的代表曲《流水》。

此外,因顾玉成是蜀人,曾师从张孔山学琴,但最晚在光绪元年(1875),顾氏已举家迁至湖南,因此,跟张氏学琴应当是在这之前。另张孔山弟子欧阳书唐所纂的《荻灰馆琴谱》,抄本时间是在清咸丰三年(1853),可知他学琴也是在清咸丰三年以前。如此,张孔山在蜀地的弟子学琴时间都是在光绪以前,大体以在咸丰年间为主。

另据顾玉成编纂的《百瓶斋琴谱》,其好友江宗瀚在同治三年曾为此谱作序,写道:

迄乎道光、咸丰间,青城道士张孔山,独以劲健圆融之指法,奔放沉雄之格调,崛起蜀中,一洗柔弱泄沓、漫涣琐涩之积习,卓然自树一帜,抗衡于虞山、广陵之间。宇内推之,从游者甚众。蜀派坛场,于以复振。[25]

上述记载进一步证明张孔山的主要活动时间是在道光、咸丰年间。故本人认为,张孔山在同治九年故去的可能性更大。

(二)张孔山的籍贯及生平

张孔山曾参与了《天闻阁琴谱》的编纂,但书中仅称“青城张孔山”,另也有些书中称“灌口张道士”,主要是因张孔山曾在青城山和灌口(今都江堰)当道士,无关属籍。

有关张孔山的籍贯,有几种不同的说法。第一种说法是张孔山是浙江人。这是目前学界的主流,如查阜西及许健《琴史初编》[26]等,其后一般论著皆沿用此观点。执此观点的缘由主要有二:

其一是有些文献曾提到张孔山早年曾师从浙江冯彤云学琴,《流水》一曲正是得自冯彤云的亲授,由此而推断张孔山的琴艺是在浙江跟冯彤云所习,张孔山是浙人。有关冯彤云是浙人的记载,见于多种文献,如民国《新都县志》:“孔山师浙江冯彤云习《高山》《流水》曲,海内称孤调,智儒尽得其秘。”[27]查阜西认为,冯彤云和张孔山都属于太平天国后由浙入蜀的琴人。然笔者认为,冯彤云是浙人是可以确定的,但张孔山则不一定了。

——————

[23]查阜西:《张孔山〈流水〉研究》,载中国音乐研究所、北京古琴研究会编:《琴论缀新》(第二集),第43页。

[24]查阜西、王迪等:《1956年古琴采访小组访问表、通讯录》,载林晨:《触摸琴史:近现代琴史叙事》附录7,北京:文化艺术出版社2011年版,第287页。

[25][清]顾玉成辑:《百瓶斋琴谱·江宗瀚序》,北京:中国书店据顾梅羹抄本影印2015年版。

[26]许健编著:《琴史初编》,第174页。

[27]陈习删等修、闵昌术等纂:(民国)《新都县志》第五编《人物》。

——————

其二是在晚清琴谱《枕经葄史山房襍抄》谱的《流水》跋语中,曾提到张孔山是浙人:

习此操者,先须讲究指法,必动荡飞扬。虽活泼,始于此操相宜。是谱传自浙江张孔山,递传至锦城江藻臣,相为受授,洵不易也得也。[28]

《枕经葄史山房襍抄》讲了《流水》曲传自浙江张孔山,后传至成都江藻臣。而此书作者或是从江藻臣那抄来的谱。查阜西在《张孔山〈流水〉研究》一文中正是据此而提到张孔山可能是浙江人。[29]

《枕经葄史山房襍抄》是个抄本,题为“长白文同文辑”,有多曲注明得自高耐寒、赵筱农所传,或为其师。谱中未说明具体的抄写年月,查阜西据此谱所抄第一篇是徐允临所撰的序文,由此判断“它是在光绪七年(公元1881年)以后抄写”[30]。但事实上,正如书名所言,此谱是个杂抄谱。前三册均抄自他谱,开篇的序言是照抄晚清张鹤《琴学入门》的徐允临作于光绪七年之序文,并非此谱之序。然谱中《潇湘水云》曲后有题“庚子秋九月文仝文记”[31],当为作者于光绪庚子年所抄,足见此书的成书年月当为光绪二十六年(1900)以后,而此时,距《天闻阁》的刊刻年代,已经过去了二十余年。谱中所言张孔山是浙人的说法,也当存疑。

第二种说法是张孔山是成都人。

前面曾述及,虽有不少文献称他“青城张孔山”“灌口张道士”,此处无关原籍。而直接说他属籍是“本成都人”的,见于晚清《重修成都县志》:

张合修,字孔山,别号半髯子,本成都人。中年束发于青城山,晚岁居邑康公庙,善琴,古音古节,能写出各操神情。士夫多师之。有《半髯子琴谱》行世,同治九年六月卒。[32]

《重修成都县志》还提到张孔山晚岁居成都康公庙,“古音古节,能写出各操神情”,且当时的“士大夫多师之”,并有《半髯子琴谱》行世。但此谱并未流传后世。《半髯子琴谱》中的传谱,或许已入光绪二年唐彝铭所编纂的《天闻阁琴谱》了。因《重修成都县志》刊刻于清同治十二年(1873),离张孔山生活的时间较近,称他“本成都人”,可能源于张氏一直在成都生活。有关他晚岁居成都康公庙的记载,也应当是比较可信的。

第三种说法是称张孔山是重庆人,见于民国《灌县志》:

张拱山,重庆人,丰体而美须髯。清咸丰初,寓漩口川主宫,一时与游者皆知名士,以其能弹琴且善书也。后往县治城隍庙,遗留字迹颇多。或曰拱山因事逃名,实拔贡生。[33]

此条记载作“张拱山”,称张氏是重庆人,后《中国道教人物辞典》及《青城山道教志》等均据此,[34]认为张是重庆人,并称他是贡生,擅长书法,因事逃名而出家入道。这条记载还提到张氏“丰体而美须髯”,或许这正是张孔山“半髯子”号的由来。

——————

[28][清]文同文:《枕经葄史山房襍抄》,载中国艺术研究院音乐研究所、北京古琴研究会编:《琴曲集成》第27册,北京:中华书局2010年版,第229页。

[29]查阜西:《张孔山〈流水〉研究》,载中国音乐研究所、北京古琴研究会编:《琴论缀新》(第二集),第36页。

[30]查阜西:《枕经葄史山房襍抄·据本提要》,载中国艺术研究院音乐研究所、北京古琴研究会编:《琴曲集成》第27册,第1页。

[31][清]文同文:《枕经葄史山房襍抄》,载中国艺术研究院音乐研究所、北京古琴研究会编:《琴曲集成》第27册,第166页。

[32][清]李玉宣等修、衷兴鑑等纂:(同治)《重修成都县志》卷七“人物志·艺术”,清同治十二年(1873)刻本。

[33]叶大锵等修、罗骏声纂:(民国)《灌县志》卷十二“人士传下”,1933年铅印本。

[34]《青城山道教志》编委会:《青城山道教志》,北京:中央文献出版社2007年版,第19页。

——————

《灌县志》还记载了清咸丰初年(1851),张孔山寓居漩口川主宫,漩口在今四川汶川县内。查今汶川境内,只有水磨镇的黄龙道观,地处青城后山,相传始建于唐朝贞观年间,在清代被誉为“青城十八景”之一。川主宫,又称川主庙、川主祠、川王宫、二郎庙等,是颇具地域特色的庙宇宫观,曾经遍及巴蜀各地,包括甘孜、阿坝等偏远的少数民族地区。然逾年历岁,屡变星霜,曾经的川主宫,如今多已破败凋敝或已消失无存。此条还记载张孔山后往灌县(即今都江堰)城隍庙。此与张氏后来的记载相符。

《灌县志》刊于民国二十二年(1933),此书的修撰人之一为叶大锵,他是张孔山弟子叶介福的孙子,叶大锵的父亲便是叶介福的四子叶祖轸,善琴。裴铁侠的“大雷”琴原为叶祖轸所藏。且民国《灌县志》在“张拱山”条目下注明“新采”,说明这条信息是新增的。如此,本人认为民国《灌县志》有关张孔山的记载,是有一定的可信度的,即张孔山也可能是重庆人。

至于冯彤云,史料中信息全无,本人推测他可能是由浙而入川渝地区为官的一个文人。

(三)关于张孔山审订《天闻阁琴谱》的时间

《琴史初编》认为张孔山是在光绪初年(1875)继曹稚云后,在唐彝铭家为清客,协助编订《天闻阁琴谱》。[35]其后的著述也大体沿用许健的这一说法。然而,唐彝铭的《天闻阁琴谱·序》写于清光绪二年(1876),其时,《天闻阁》虽未刊刻,但已基本成书了。而要在这之前一年不到的时间,审订如此庞大的著述,似不大可能。在《流水》一曲的序言中,唐彝铭写道:“咸丰辛酉,予蒐辑古操,互相校对,窃恐日久失传,因共拟数字勉付梓,借以寿世。”[36]由此可知,唐彝铭整理《流水》谱的时间是在咸丰辛酉,即咸丰十一年(1861),也可见《天闻阁》的编纂非一朝一夕之功。唐彝铭曾延请张孔山审订《天闻阁》,但时间应当比较早,并非光绪初年。据同治《重修成都县志》,唐彝铭是在同治元年(1862)出任成都县知县[37],而张孔山晚岁曾居成都康公庙,协助唐彝铭审订《天闻阁琴谱》的时间,大约正是这个时间,即同治年间,其时已是张孔山的晚年。而到了光绪年间《天闻阁琴谱》刊刻的时候,张孔山应当不在人世了。这或许也是我们为什么在清光绪年间以龙藏寺为中心的僧人和琴人的唱和中,也见不到有关张孔山的片言只语的原因所在。

综上所述,张孔山早岁曾师从浙人冯彤云学琴,为贡生,且善书法。后因事逃名而出家入道。清咸丰初年寓汶川川主宫,后往都江堰城隍庙、青城山为道士,乃道教龙门派丹台碧洞宗传人。晚年寓成都康公庙,协助唐彝铭审订《天闻阁琴谱》。据同治《成都县志》所载,张孔山于同治九年(1870)卒。

——————

[35]许健编著:《琴史初编》,第174页。

[36][清]唐彝铭、张孔山辑:《天闻阁琴谱》卷一,载中国艺术研究院音乐研究所、北京古琴研究会编:《琴曲集成》第25册,北京:中华书局2010年版,第166页。

[36][清]李玉宣修、衷兴鉴纂:(同治)《重修成都县志》卷四“职官志·题名”,清同治十二年(1873)刻本。原文:“唐彝铭,陕西三水县廪生,同治元年任。”

——————

二、张孔山古琴传承述考

江宗瀚在同治三年曾对张孔山琴艺有如此评价:

青城道士张孔山,独以劲健圆融之指法,奔放沉雄之格调,崛起蜀中,一洗柔弱泄沓、漫涣琐涩之积习,卓然自树一帜,抗衡于虞山、广陵之间。宇内推之,从游者甚众。蜀派坛场,于以复振。[38]

张孔山之所以声震天下,是因其“劲健圆融之指法,奔放沉雄之格调”,一洗往日“柔弱泄沓、漫涣琐涩之积习”,由此而使其独树一帜,蜀中从学者众。张孔山的弟子很多,对晚清以后乃至近现代的蜀地古琴,有着十分重要的影响。关于张孔山的琴学传承,本文据相关文献及现有古琴传承,主要有:一是新都魏氏一脉;二是华阳顾玉成一脉;三是成都叶氏一脉;四是青城山道士群体;五是龙藏寺僧人群体;其他还有唐彝铭、叶介福、欧阳书唐、谭石门等。而在上述传承中,龙藏寺僧人群体主要师从张孔山弟子叶介福,青城山道士群体虽有传承,但直接传自张孔山的古琴弟子目前尚无可考。至于以往有关唐彝铭、谭石门的史料也很少,本文亦试作进一步的考证。以下分而述之:

(一)新都魏氏

有关四川新都魏氏,相关记载见于查阜西所编纂的《历代琴人传》[39]。此外,唐中六《巴蜀琴艺考略》曾对其有过关注,他在书中列出了新都魏氏的传承系表。如下:

张孔山>魏莫愚>魏智儒>魏光绰>魏宗钺>魏秉虔>魏学良[40]

然而,笔者经查地方史志,发现《历代琴人传》及上述传承系表是有些讹误之处。试作如下考述。

有关新都魏氏的记载,见于民国《新都县志》,其中记录了魏智儒从张孔山学琴的事迹,也提到了其子魏光绰、孙魏宗钺皆善琴之事。兹录如下:

魏智儒,字慕虞,性恬静,尝学琴于青城张孔山。而孔山师浙江冯彤云习《高山》《流水》曲,海内称孤调,智儒尽得其秘。同治壬申,邑令恒裕创兴乐舞,讲求音律,得智儒之力为多。光绪中,邑令唐彝铭设琴馆于桂湖,延智儒为之师,得其传者遍蜀中矣。

智儒所蓄琴书、名画甚富,而襟怀淡定泊然,不计穷通得丧之于己何与?自书画外,若无一足关其虑,自适意鸣琴外,若无一堪自娱乐者,论者几疑其超旷忘世。及大义所关,则忘利害以赴之,常汲汲,恐然其行之不逮也。故论琴学之精,人多知之;而笃于躬行,则知之者鲜矣!用特表而出之,亦发潜德幽光之意云。年五十六卒。辑录《琴谱》二卷。子光绰、孙宗钺,皆工琴,以世其业焉![41]

据上述记载,魏智儒是张孔山的嫡传,同治十一年(1872),曾协助县令恒裕兴雅乐。恒裕,字掞廷,长白人,[42]是汉军繙绎举人,咸丰七年曾任灌县知县。[43]同治十一年任新都知县。其时,川中承平日久,地方安谧。恒裕娴于礼乐,见新都礼乐废坠,故“提倡不遗余力创兴丁祭乐舞,捐购礼乐礼仪器,召诸生时加演习,有子贱鸣琴而治之风”[44]。至光绪年间,唐彝铭在新都桂湖设立琴馆,延请魏智儒教授古琴,其弟子应当是很多的。

——————

[38][清]顾玉成辑:《百瓶斋琴谱·江宗瀚序》。

[39]中国音乐研究所、北京古琴研究会编:《历代琴人传》(清、民国),第126页。

[40]唐中六:《巴蜀琴艺考略》,第105页。

[41]陈习删等修、闵昌术等纂:(民国)《新都县志》第五编《人物》。

[42]陈习删等修、闵昌术等纂:(民国)《新都县志》第二编《政纪》。

[43]叶大锵等修、罗骏声纂:(民国)《灌县志》卷八“职官表”。

[44]陈习删等修、闵昌术等纂:(民国)《新都县志》第二编《政纪》。

——————

魏智儒子魏光绰、孙魏宗钺皆能琴。据民国《新都县志》所载:“魏宗钺,字秉虔,民国十五年十一月任实业所长。”[45]可知魏宗钺与魏秉虔系同一人,1926年任新都实业所长。同书还记载了魏宗钺毕业于四川法政专门学校,[46]并以教育局长的身份参与了《新都县志》的纂修。[47]如此,上述有关魏智儒的记载应当是可信的。

此外,据魏宗万《闲话新都国民党》一文,至民国十八年,魏宗钺一直担任新都县教育局长,并曾参与了新都国民党的筹备,[48]后又担任县参议会议长。而《历代琴人传》“魏秉乾”条则是据易上达的口述,如下:

魏秉乾,祖父魏莫愚为张孔山入室弟子。秉乾与从弟学良同受祖传,于《高山》《流水》《渔樵》《读易》诸曲均妙,扬誉琴坛。秉乾(今按:应为“虔”)等故后,孔山之学,川中遂无嫡传。[49]

因是据口述所录,故《历代琴人传》中“魏秉乾”实为“魏秉虔”之误,“魏莫愚”为“魏慕虞”之误,即魏智儒。

据此,本文重列魏氏古琴传承系表如下:

张孔山>魏智儒(字慕虞)>魏光绰>魏宗钺(字秉虔)、魏学良

魏智儒编有《琴谱》二卷,今新都图书馆藏有魏秉虔手抄《琴谱》一册,是否为其祖父所纂,待考。新都魏氏一脉的古琴,虽在晚清蜀中琴坛有一定的影响,但至民国魏秉虔之后,确实没有传承了,无怪乎,易上达要感慨,“秉乾等故后,孔山之学,川中遂无嫡传”了!

(二)华阳顾氏家族琴学及其传承

顾氏家族的古琴始于顾玉成之父顾庚山,顾玉成得蜀派张孔山亲传,其侄顾熙(字劲秋)、长子顾㑺(字哲卿)、次子顾荦(字卓群),以及顾㑺之子顾梅羹、顾梅羹子顾泽长等也皆善琴,顾氏家族古琴历时五代以上,长承不坠,对蜀、湘、鄂乃至东北地区的琴学传承,均有着深远的影响。

1.顾玉成及其《百瓶斋琴谱》

顾玉成(1837—1906),名克襄,字少庚,别署百瓶老人,乃现代著名川派琴家顾梅羹之祖父,祖籍四川华阳。顾玉成的父亲顾庚山为成都名士,一生乐善好施,擅长书画,书学米芾,花卉宗宋元。

顾庚山有子三人,顾玉成是其次子。他“生而颖异,性仁厚,笃情孝友,好读书,博通经史,尤讲求程朱之学,言行无或苟,善属文,兼精棣楷,工琴画,生平淡泊明志,自奉务从俭约,迨赒贫恤困,则又解推无所吝,以是人咸颂之”[50]。咸丰年间,时任湖南巡抚的骆秉章慕其贤,聘其入幕府。其后,顾玉成举家迁至湖南,开始了长达三十多年的宦湘历程。

——————

[45]陈习删等修、闵昌术等纂:(民国)《新都县志》第二编《政纪》。

[46]陈习删等修、闵昌术等纂:(民国)《新都县志》第四编《人物》。

[47]陈习删等修、闵昌术等纂:(民国)《新都县志·例言》。

[48]魏宗万:《闲话新都国民党》,载新都县政协文史委员会编:《新都文史》(4),1988年版,第121页。

[49]中国音乐研究所、北京古琴研究会编:《历代琴人传》(清、民国),第126页。

[50][清]程昌翼:《诰授通议大夫华阳顾公墓志铭》,顾永祥提供。

——————

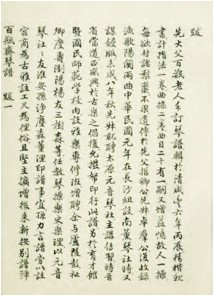

图1 顾玉成手书(顾永祥提供)

同治九年(1871)春,时任贵州提督的湘人周达武(号渭臣)奉旨率兵平定苗乱,请顾玉成参佐。平苗起义运筹决胜,全黔肃清。顾玉成也因此“功保花翎”,被封候补知县,“后官直隶州知州补用,旋又擢以知府用”[51]。而周达武虽为赫赫有名的湘军将领,但他酷爱读书,能诗,书法师颜真卿,也擅弹古琴,堪称儒将。在成都时,曾朝夕与龙藏寺释含澈弈棋论书。含澈《赠周渭臣军门》诗,称其有“缓带轻裘儒将之风”[52]。而顾玉成“积学好古,风雅尤绝,工隶善画,尤嗜丝桐”[53]。因此,作为周达武幕府,两人共同的爱好,或许也是其中的一个重要原因。

平苗起义后,顾玉成历任湖南安化县(隶属益阳)、善化县(隶属长沙府)及安化、兴宁、湘潭、溆浦等地知县,相关任命在史料中也有记载。如李鸿章曾于光绪十八年(1892)六月有奏议:“湖南安化县知县顾玉成,拟请补直隶州后以知府用。”[54]但光绪二十二年(1894)十二月,时任湖南巡抚的陈宝箴认为:“顾玉成操守虽尚无他,而懈怠疏率,不胜繁要,不敢以调补在前,稍涉回护,除先行撤任外,拟请将该员开缺另补,以示惩儆。”[55]至光绪二十九年(1903)四月,顾玉成又任湖南溆浦(隶属怀化)县令[56]。因其“善政指不胜屈”,又“奉旨议叙加级”,遂升补郴州知州。

顾玉成仕宦期间兴利除弊,守正不阿,深得官民拥戴。他在安化为官时间最久,当地百姓因建“瑞莲堂”以志其德感,诗云:“岂弟君子,民之父母。”[57]

顾玉成师从张孔山学琴的时间,大体是在清咸丰年间。时顾玉成居成都,遇道士张孔山,得其亲授,故而“既得秘传,复参妙悟。匪惟入室,誉且出蓝”[58],尤以“七十二滚拂流水”称绝唱。当时同门有欧阳书唐、谭石门等人,均臻妙诣。到长沙后,又与彭祉卿之父彭家骥(筱香)彼此切磋、商讨琴艺。

顾玉成室名“百瓶斋”,清咸丰六年(1856),顾玉成曾用精楷亲书,手订琴谱,以其室命之,是谓《百瓶斋琴谱》。此琴谱凡四卷,计指法一卷、曲谱二卷,收录了他从张孔山所学诸曲,共21首,包括《高山》《流水》《梧叶舞秋风》《梅花三弄》《鸥鹭忘机》《良宵引》《秋塞吟》《普庵咒》《醉渔唱晚》《平沙落雁》《潇湘夜雨》《风雷引》《孔子读易》《墨子悲丝》《秋江夜泊》《潇湘水云》《胡笳十八拍》,以及琴歌《归去来辞》《凤求凰》《陋室铭》《渔樵问答》,后又增益《忆故人》曲,共22曲。民国年间,其子顾卓群又增补常弹的《阳关三叠》《渔歌》二曲,如此,共计24曲。

图2 《百瓶斋琴谱·跋》,顾梅羮手书

(顾永祥提供)

——————

[51][清]程昌翼:《诰授通议大夫华阳顾公墓志铭》。

[52][清]释含澈:《赠周渭臣军门·并叙》,载[清]释含澈编:《绿天兰若诗钞·续》,清光绪六年(1880)龙藏寺潜西精舍刻本,第205页。

[53][清]顾玉成辑:《百瓶斋琴谱·江宗瀚序》。

[54]顾廷龙、戴逸主编:《李鸿章全集》,合肥:安徽教育出版社2008年版,第452页。

[55]陈宝箴:《奏为特参疲玩不职各员拟请分别惩儆折》,载周正云辑校:《晚清湖南新政奏折章程选编》(第五辑),长沙:岳麓书社2010年版,第211页。

[56]吴剑佩、陈整修,舒立淇纂:(民国)《民国溆浦县志》卷十五,1921年活字本。

[57][清]程昌翼:《诰授通议大夫华阳顾公墓志铭》。

[58][清]顾玉成辑:《百瓶斋琴谱·江宗瀚序》。

——————

此谱未刊行。惜1938年冬,长沙全城大火,文物荡然,此谱原本也同罹劫灰。现存《百瓶斋琴谱》,系顾梅羹在20世纪50年代,从诸琴友中搜集原《百瓶斋》抄录琴谱(见图2),重新手书,于1960年成书。此时已距《百瓶斋》成书时,过去了一百多年,因此,与原《百瓶斋》相比,或多少是有些不同了。

2.顾㑺、顾荦兄弟

顾玉成生有三子一女,除顾承业早亡,子顾㑺、顾荦兄弟,皆幼承庭训,师从父亲学琴。民国时期广结琴友,组织琴社,教授古琴,在当时有着一定的影响。

顾㑺(1880—1949),字哲卿,号琴饕,是顾玉成的长子,顾梅羹的父亲。系清末举人,工诗文,懂医,著有《静修精舍诗文集》,但未刊行。民国时期是湖南候补知县。善弹十余曲,其中以《风雷引》《潇湘水云》最有心得。[59]

顾荦(1882—1936),字卓群,又字敏卿,号琴痴,以字行。他是顾玉成的次子,生于湖南长沙。能弹二十余曲,其中以《墨子悲丝》《潇湘水云》《昭君怨》等最有心得。[60]

顾卓群的琴弹得很好,招学庵曾赞誉其“超妙入神”。民国元年(1911),顾㑺、顾荦兄弟“爰集同人,结为斯社,衍家传之遗绪,溯蜀派之真源”,在长沙设“南薰琴社”,提倡琴学,一时从学者甚多。民国七年(1918),又与同在湖南的琴人彭祉卿、沈伯重、饶省三等在长沙又成立了“愔愔琴社”,两社合并后,顾氏诸子入“愔愔琴社”。其间,琴社雅会常开,社友填词抚琴,以为自娱。

至民国时期,阎锡山主政山西,欲振兴雅乐,顾卓群于1919年入晋,至1920年5月,在山西太原“洗心社”的大自省堂弹琴授琴。当时洗心社所办的周刊《来复》[61]有相关报道:

琴为我国最古之雅乐,能以移情淑性,澄虑净心。惜乎古调不弹,《广陵散》几成绝响。顷者湖南南熏琴社社长顾卓群先生荦,以之江旧族,巴蜀名流,游踪暂羁晋中。愿以七弦问世。为赓续本国绝学起见,闻将得有心人而传授之。成连已来,子期安在?

惟愿吾晋士夫亟抱绿绮以相从,勿失此交臂之良机可也。记者日前曾聆先生之雅奏于洗心社大自省堂,初为《五知斋琴谱》之《普庵咒》,继抚《醉渔晚唱》。一则浏亮静穆,闻之怡旷,一则沉郁苍凉,有海山天风之概。俗耳一洗胸次为快。平生幸事,无过此已。[62]

民国时期,儒学曾一度兴盛,山西也是儒学发展的重地。从上述报道可知,顾卓群赴晋教琴,是应“洗心社”之请。“洗心社”是在阎锡山的授意下,于1917年由赵起陇发起成立。其宗旨在于传播儒家思想和伦理观念,通过“自省”以达“精神之革新”,借以开启民智,修身进取,教化民众。而古琴作为中国文人修身养性之具,“洗心社”认为它正是“移情淑性,澄虑净心”的理想之器。

1920年11月,顾卓群又和招鉴芬、孙净尘等发起成立了“元音琴社”,顾卓群任琴社主讲,期间招鉴芬、孙净尘等皆师从顾卓群学琴。琴社成立后,曾在太原举办了多次古琴雅集。见于《来复》的报道就有三次。第一次是1920年11月14日下午,在山西陆军审判处东园地址,邀集同人,弹琴雅集。在这一次雅集中,顾卓群弹奏了《风雷引》,后又用两张不同的传世老琴两次弹奏《潇湘水云》,一是李官亭所藏梅花断琴,一是孙净尘所藏宋道君“龙门风雨”琴,两琴音韵竟难定其伯仲。[63]

——————

[59]《琴人问讯录》,载今虞琴社编:《今虞——研究古琴之专刊》,第263页。

[60]《琴人问讯录》,载今虞琴社编:《今虞——研究古琴之专刊》,第263页。

[61]《来复》于1918年4月在山西创刊,是阎锡山为了宣传“洗心术”而创办的专门性的周刊,发布中央法令,省长训令、指令,刊登本省及各地最近政况、国内外大事记、各类讲演文稿等。

[62]《中国雅乐之昌明有望》,载《来复》1920年第103期,第13页。

[63]《元音琴社弹琴雅集纪盛》,载《来复》1920年第130期,第12—14页。

——————

1921年7月3日,元音琴社再次在陆军审判处东园地址,举行了第二次雅集,到会有数十人。在这一次琴会上,顾卓群分别和窦翘之、招学庵、孙净尘、孙异同合奏了《普庵咒》《潇湘水云》《平沙落雁》《风雷引》4曲,与段忠甫琴箫合奏了《阳关三叠》,后又独奏了《孔子读易》《墨子悲丝》,一人弹奏达7曲之多。[64]在这一次琴会上,弹奏的琴人多为其弟子。

至1922年9月10日,元音琴社再次在陆军审判处,召开第三次雅集。此次雅集的主题是欢迎京师琴家杨宗稷来太原授琴。顾卓群被孙净尘推为主席,做了开场的报告,对杨宗稷的到来表示欢迎。此次琴会由于琴人较多,如彭祉卿、杨宗稷、虞和钦等,故顾卓群仅演奏《潇湘水云》一曲。

为了便于教学,顾卓群还专门编著了《元音琴谱》,时在山西的名臣赵炳麟,与顾卓群为多年朋友,其子、媳也皆从顾卓群学琴,故为此谱作序,云:

吾国古乐不一,而琴瑟为最要。瑟之失传久矣,晚近以来,郑卫盈耳,善琴者亦不数觏。山西励行民治,改造社会,惧淫乐之感民也,思以古乐救之,乃聘耆宿订雅乐。吾友顾子卓群应聘至晋,授琴数年,弟子满河汾。壬戌六月,出其《元音琴谱》问世,五台阎公为之刊行,以垂久远。顾子索序于余。余不知琴,而子媳辈从顾子学琴,知顾子精于琴学,未可以不知音而不传其善,且放郑声兴雅乐。余与五台同心久矣,因将声音之感人通政,及顾子之来晋善教,并著于篇而为之序。[65]

图3 顾梅羹书法(顾永祥提供)

图4 顾梅羹与顾泽长、龚一合影(顾永祥提供)

顾卓群在民国时期的长沙、太原等地设琴社,以琴会友,交流琴艺,传授琴学,为弘扬传播琴学,作出了积极的贡献。惜于1935年病逝,年仅42岁。

顾卓群子顾藩(字国屏,号南薫)、顾沅(字镜如),两人皆从顾卓群学琴。而顾梅羹(1899—1990),为顾㑺(哲卿)之子,早年从其父顾哲卿启蒙后,主要师从叔父卓群习琴。三人也皆曾参加愔愔、元音琴社的雅集。顾梅羹后来曾参与了上海晨风庐古琴雅集,并担任了山西育才馆和国民师范学校雅乐班的古琴和中国音乐史教学,并编写了我国第一本中国音乐史教材。太原元音琴社成立,顾梅羹是琴社的主要成员之一。20世纪50年代以后,顾梅羹在北京、上海、太原、沈阳等地传授琴学,培养了顾泽长、龚一、丁承运、丁纪元、朱默涵等琴家,打谱了《长清》《短清》《长侧》《短侧》《离骚》等曲,并撰写了《〈嵇氏四弄〉几个问题的考证》《〈广陵散〉古指法考释》《古琴古代指法分析》等学术论文,编撰完成了30余万字的《琴学备要》,为古琴的传承与研究作出了卓越的贡献。

——————

[64]《元音琴社琴会志盛》,载《来复》1920年第130期,第12—14页。

[65][清]赵炳麟:《赵柏岩集》(下),南宁:广西人民出版社2001年版,第131页。

——————

(三)成都叶氏及其古琴传承

1.叶介福其人

清初,大量广东客家人由粤入蜀,康熙年间的叶必琅便是其中之一。客家人有崇文重教的家训,叶氏家族正是如此,历数代在蜀中文化领域各领风骚。其中,叶介福曾师从张孔山学琴,从而使成都叶氏成为张孔山古琴传承中的重要一脉。

叶介福(1832—1882),名宗祦,字介福,清盐知事,敕赠文林郎。据《叶氏宗谱》所载,叶介福生于道光十二年(1832)阴历二月十八日,卒于光绪八年(1882)二月十八日。其先世是汴梁(今河南开封)人,先祖叶大经,南宋末官闽。是时,兵戈四起,南北道梗,遂流寓至广东梅州程乡县。康熙年间,其祖叶必琅,入蜀后落叶成都仁里乡。[66]

叶介福祖父叶向龙(1760—1828),字润光,号跃渊,清诰封奉直大夫。父亲叶正珗(1806—1832),字崐岩,号彬然,官名锦镛。清国学生,貤赠修职郎。叶正珗有子三:长子叶宗礽,次子叶宗祉,叶宗祦(介福)是其幼子。

叶介福何时从张孔山学琴,目前因史料所缺,不得而知。《诗缘》正编收录了他写的《由灌县到长生宫》诗一首,灌县和长生宫,皆为张孔山的居住之地,诗是这样的:

十里看山去,山明爽气生。寻宫来白石,绕树向青城。

江阔澄峰影,蝉多杂浪声。画工摹不到,风景自天成。[67]

叶介福还善于斫琴,曾制作了百余张古琴,流传蜀中。他不仅协助其师张孔山搜集、整理、校订琴曲、琴谱,并于光绪元年(1875)资助唐彝铭刊印《天闻阁琴谱》。唐彝铭在该谱的自序中说:“……则友人叶介福与有力焉!此则非余之所得而掠美矣。”[68]

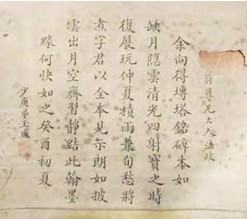

而从《天闻阁》初刻本张孔山《流水》题记中,可知他对叶介福的琴艺是十分肯定:

余幼摩既久,始能聆其神趣。即当时师我者顾不乏人,惟叶子介福得其奥妙,窃恐斯操之失传也。[69]

叶介福的交游十分广泛,他和蜀中不少文人均有来往。从他们的诗文中,也可见其琴艺的高超。叶介福曾多次去龙藏寺,龙藏寺的方丈释含澈常听他弹琴,尤其是琴曲《流水》,是常弹曲目。如释含澈《闻成都叶介福弹〈流水〉有感》:

不闻《流水》已三年,今日逢君理旧弦。万壑波涛云外作,九霄风雨座中悬。闸时活活稀如漏,泄处滔滔涌似泉。令我寸心重洒落,满堂清坐胜安禅。[70]

据含澈诗后附言,当时有张信侯、吕子丹、廖阳浦、周仪生、周梦庚、吴镜澄、吴子武等人,皆在座同听。而在《同翔云观察于骆文忠公祠听叶介福上舍弹琴》诗中,含澈注云此乃“此三度听《流水》曲”[71],他的诗是这样的:

——————

[66]叶祖学、叶祖盤纂修:《蓉城叶氏宗族全谱》卷五,1943年石印本。

[67][清]叶宗祦:《由灌县到长生宫》,载[清]王增祺编:《诗缘》卷一,清同治九年(1870)惜花居初刻本。

[68][清]唐彝铭、张孔山辑:《天闻阁琴谱·自叙》,载中国艺术研究院音乐研究所、北京古琴研究会编:《琴曲集成》第25册,第4页。

[69][清]张孔山:《流水》题记,载[清]唐彝铭、张孔山辑:《天闻阁琴谱》卷一,清光绪二年(1876)初刻本。

[70][清]释含澈:《闻成都叶介福弹〈流水〉有感》,载《绿天兰若诗钞·续》,清光绪六年(1880)龙藏寺潜西精舍刻本,第42页。

[71][清]释含澈:《同翔云观察于骆文忠公祠听叶介福上舍弹琴》,载《钵囊游草》,清光绪六年(1880)龙藏寺潜西精舍刻本,第16页。

——————

又听《流水》曲,清趣倍悠然。疾响随风度,余音与月圆。滔滔声满地,活活韵弥天。遂令蒲团上,禅机悟夏先。[72]

释含澈在诗中的描述,和七十二滚拂《流水》的意趣是一致的。在含澈周边的文人中,和叶介福有交游的也有不少。如顾复初、杨益豫等等。顾复初在《听叶生弹琴》诗中写道:

炉烟袅牕竹,池月照檐花。客子鸣琴坐,秋河案户斜。寥寥知太古,澹澹薄铅华。夕露庭中下,微凉袭练纱。

而杨益豫则在诗中不仅赞美叶介福“文字正尔有显晦,神物安得无污隆”,还赞美叶氏斫制的古琴是“浑合不假雷氏工”。他听叶氏弹奏的琴曲是《风雷引》,他说:“焚香浴手洗双耳,朱弦位置调商宫。请君试鼓《风雷引》,要有蛟龙吟当空。”[73]

除了古琴,叶介福在书画方面也很有造诣。晚清蜀中名士王增祺说他“为予姻戚中尊行,书画均无俗韵,尤工琴,一门经其指授,风雅称盛”。按王增祺所言,叶介福光绪年间“病殁于所居双桂堂”。[74]

2.叶介福的古琴传承

叶介福是对晚清近代蜀地古琴影响很大的一位琴家。其古琴传承主要是两个层面:

一是叶氏家族内部的传承,通过其女叶婉贞将琴艺传至廖文甫。廖文甫又传给喻绍泽,喻绍泽再传至曾成伟。此外,廖文甫还将其琴传给其女廖氏,廖氏再传至近代著名音乐家叶伯和。

二是叶介福和蜀地僧人的交往。叶介福和龙藏氏著名诗僧释含澈有来往,并将琴艺传给龙藏氏僧释融琢(星槎),释融琢再传于释永长(汉阶)、释法溥(月泉)等。由此而形成了晚清民国时期以龙藏寺为中心的琴僧群体。关于近代龙藏寺琴僧问题,将另文探讨,此处从略。

以下,让我们来看叶介福在家族中的古琴传承。

叶介福有五子一女,其子叶祖载、叶祖舆、叶祖轮、叶祖轸、叶祖翬,皆善琴棋诗画。但叶介福子女中,擅长弹琴的主要是四子叶祖轸和女儿叶婉贞。

叶祖轸(1863—?),字席琴,号程乡村人。他是叶介福的四子,叶婉贞的兄长。《蓉城叶氏宗族全谱》记载了叶祖轸“工诗画琴棋”[75],叶介福所藏之唐代“大雷”琴,后归叶祖轸所有。叶祖轸与堂兄叶祖承(字绍庭),都是擅长花鸟的画家,时称“二叶”,名重蜀都。他所画的花卉,取法陈淳,其笔法飘逸,收放自如,意趣盎然。

叶祖轸生于清同治癸亥年(1863)九月二十七日,无卒年。家谱中记载了他在清末,携一琴遨游名山,却莫之所终,其子孙虽“曾数年一访其祖,均无消息”[76],可知叶婉贞的这个兄长叶祖轸是失踪了,最终也没有找到。而其子叶健吾(大鏻)、叶大锵(剑鸣)将唐代“大雷”琴转让给裴铁侠,是为了筹集寻父钱款。

式煜、式焌皆系叶大锵子,和叶伯和(式和)系堂兄弟。

叶介福的侄子叶祖轩、叶祖祁都善诗。叶祖承之子叶大起,字更端,官广东知县。他幼承家学,善花卉,善诗,也会古琴。《诗缘正编续》中收录叶大起所写诗多首,似有出世之心。

——————

[72][清]释含澈:《同翔云观察于骆文忠公祠听叶介福上舍弹琴》,载《钵囊游草》,第16页。

[73][清]杨益豫:《叶介福补琴酬之以诗》,载[清]释含澈编:《及见诗续钞》卷七,清光绪十九年(1893)龙藏寺潜西精舍刻本。

[74][清]王增祺编:《诗缘》卷一。

[75]叶祖学、叶祖盤纂修:《蓉城叶氏宗族全谱》卷五。

[76]叶祖学、叶祖盤纂修:《蓉城叶氏宗族全谱》卷五。

——————

当然,叶介福的女儿叶婉贞在古琴方面影响更大。她自幼从父习琴,曾任职于成都女子师范,后将琴艺传给廖文甫。

廖文甫(1881—1932),字上仁,清末曾任广西庆远知府,后辞官归里。夫人杨氏是晚清名将、兵部尚书杨遇春之孙女,善琴。廖妻杨氏出身名门,曾从张孔山学琴,亦是叶婉贞的好友。廖文甫当时师从杨氏及叶婉贞学琴,后来将琴艺传给喻绍麟、喻绍唐、喻绍泽三个外甥。

三人中尤其是喻绍泽(1903—1987,见图5),在蜀中地区影响很大。早在1937年,喻氏兄弟便与裴铁侠等人发起成立了成都“律和琴社”,1947年又发起了“秀明琴社”,汇聚琴友。1956年,喻绍泽被聘为西南音乐专科学校(四川音乐学院前身)专职古琴教师,其后长期在蜀地开展琴事活动,培养了曾成伟等蜀派古琴人才。他除了打谱《孤馆遇神》《幽兰》《胡笳十八拍》《秋鸿》等琴曲外,还创作了《欢乐》《除夕》《思念》等现代琴曲,并在长期的教学和演奏实践中,形成了稳健、朴实、灵动的风格,由于喻绍泽、曾成伟等几代琴家的努力,从而使成都成为蜀派古琴的重镇,对现当代蜀地古琴的传承,是有着十分重要的贡献。

图5 20世纪30年代的喻绍泽(喻文燕提供)

叶氏家族中另一名会弹琴的成员便是叶伯和。

3.叶伯和

隔城二十里许,是我们的田庄,有一院中国式金漆细工,加上雕刻的宅子;背后是一个大森林,前面绕着一道小河,堤上栽着许多柏树、柳树,两岸都是一些稻田。我在这里看他们:春天栽秧子,秋天收谷子……[77]

以上是叶伯和在他的《诗歌集·自序》中向我们描述了他的故居和幼年的生活。

叶伯和(1889—1945),原名叶式倡,又名式和,字伯和。他不仅是一位音乐家,也是一位诗人。叶伯和是叶介福的堂侄叶祖城之孙。叶祖城(1854—1942),字筑斯,号屏藩,清五品衔光禄寺署正,诰封朝议大夫。[78]科举废除后,他捐资创办了叶氏崇实学堂,设学堂课弟子。清人傅崇矩在《成都通览》中,将崇实学堂列为成都五大自立学堂之首。叶伯和曾在文章说:“我的祖父虽然要算成都的大地主,却还是守着‘半耕半读’的家风。”[79]

叶伯和的父亲叶大封,清附贡生候选知州,后留学日本,获法学学位。回国后曾任四川省公署秘书长、四川高等检察厅检察长。母亲廖氏,是位知书识理、贤惠仁慈的旧式女子,育子有五,叶伯和是长子。她很注重儿女的教育,从叶伯和6岁起,就教他读书。叶伯和曾说:“咿咿哑哑的,哼了几年,就把《十三经》都读完了。”[80]叶伯和自幼跟母亲学过古琴。他在《诗歌集·自序》中言:

——————

[77]叶伯和:《诗歌集》,上海:华东印刷所1922年版,第1页。

[78]叶祖学、叶祖盤纂修:《蓉城叶氏宗族全谱》卷四。

[79]叶伯和:《诗歌集》,第1页。

[80]叶伯和:《诗歌集》,第2页。

——————

成都叶氏向来是得了琴学中蜀派正传的。族中有位号介福的老辈,从前造过一百张琴,刻过几部琴谱。族中能弹琴的很多,我从小熏染,也懂得一些琴谱。学得几操《陋室铭》《醉渔》《流水》……后来风琴输入成都,也乱按得了几个调子,就立定了主意,要到外国去学音乐。[81]

叶伯和跟母亲学了几首琴曲后,便没有在古琴方面再继续精进。1907年秋,叶伯和与父亲、弟叶仲甫赴日。他先入日本政法大学,后转入东京音乐学校学习音乐。期间结识了萧友梅,并加入了孙中山创立的“同盟会”。

1912年,父子三人同时归国。其后,叶伯和先后担任成都高等师范学校音乐科主任、成都女子师范学校、成都县立中学音乐教师等职,教授声乐、钢琴、小提琴、中国音乐史、西洋音乐史等课程。他所著的《中国音乐史》一书,是在四川高等师范学校(四川大学前身)音乐科任教时的教学用书。上卷于1922年由成都昌福公司印刷出版,随后,北京《益世报》对叶伯和此书作了连载。下卷全文于1929年在成都《新四川日刊》副刊上刊载。

叶伯和的这部提纲式的音乐史著述和顾梅羹的《中国音乐史》,是中国近代最早撰写的两部音乐史教材。在他的《中国音乐史》中,有较多有关琴学的内容,如融合时代的第二节“器乐”重点介绍了琴学的源流,琴的派别、音律、指法、曲谱,琴曲的解剖(即琴曲解题)、琴的作曲家和制造家等内容。[82]

(四)谭石门

谭石门是张孔山的嫡传弟子,在清咸丰年间与欧阳书唐、顾玉成一起师从张孔山学琴。然而,以往琴界对谭石门所知很少,几无人提及。

谭石门即谭铭,是晚清蜀中的一位书画家,四川华阳(今成都)人,字啸云,平时作画时则署西园。谭铭家资豪富,自幼聪颖好学。及长,学优而不仕,无意于功名仕进,耽志于书画绘事,精勤不倦。谭铭内心自有其独特的情怀,他崇尚隐士的悠然自得和纯净高古。他在家乡筑了一个宅第,名“翠微山馆”,自号“翠徽山馆主人”,隐居终老。谭石门的宅第在今成都忠孝巷,庭园中有水一池,有竹千竿,有茅亭假山,错落有致。因其人品高洁,故“堆山凿池,皆有画意”,虽占地并不大,但无丝毫尘俗之气。谭铭居于馆内,每日或吟诗,或写字,或作画,或弹琴,自有一番清趣……[83]

当时的四川总督戴三锡(1758—1830),是乾隆五十八年(1793)进士,因宦蜀甚久,政绩颇著。他尤嗜翰墨书画,工于行楷汉隶,家中收藏古画颇多。他将谭铭召于门下,由此使得谭铭得以观览宋元真迹。他细细揣度,精意临摹,深入学习前贤,博采诸家之长,故其所画山水,神高韵远,绝无俗态,更无“乾嘉后浅薄疎露”[84]。《华阳县志》评:“近世画家,惟谭铭高擅一代,而人品尤孤洁。”[85]当时成都以画名者,像胡世荣、庄裕崧等等,和谭铭相比,显然相去甚远了。如存世谭铭的《翠山访友图》,其上题有诗:

千树桃花红,万株榆树绿。下有避世人,幽居在空谷。终日看山光,白云时出没。以此为读书,读书最有乐。

下题“西园谭铭”,当为他早年之作。画极清逸,而诗中所描写的,则正是谭铭当时的生活。

——————

[81]叶伯和:《诗歌集》,第3页。

[82]叶伯和著、顾鸿乔编:《中国音乐史》,成都:巴蜀书社2019年版,第56—62页。

[83]林思进、曾鉴等纂:(民国)《华阳县志》卷二十八,1934年刻本。

[84]林思进、曾鉴等纂:(民国)《华阳县志》卷二十一。

[85]林思进、曾鉴等纂:(民国)《华阳县志》卷二十一。

——————

五十岁以后,当时有人对谭铭所画时有非议。他因有所恨,故不复再画,自此潜心于书法。因他习书时,得益于魏碑《石门铭》,故更号石门。由于谭铭中年后不再作画,故他的画传世甚少,时有“非百金不能得一幅”之说。 存世主要以书法为多,尤以草、隶显于世,其书法骨力洞达,格调高古,史料记载“成都论书势者,无人不知谭石门也”[86]。

谭石门擅琴,目前仅知他在清咸丰年间和顾玉成等一起从张孔山学琴。关于学琴及弹琴的详细信息,则不得而知了。因他善画,曾被川督戴三锡置于门下,而戴三锡在道光十年(1830)已卒,故谭石门在戴氏门下,大体是在道光前期。另因《华阳县志》称他“寿八十余乃终”,而存世书画,有题作于光绪戊子,是为光绪十四年(1888)。如此,可推算他大体生于清嘉庆五年(1800)至嘉庆十年(1805)左右。

此外,谭石门和龙藏寺释含澈也是有来往的。含澈在《同林涛如、陈申之、乔茂轩访张恒斋道人》诗中有“半江烟水渔家乐,千叠云山画法皴;缓步且偎瓜地路,高怀唯忆竹溪人”句,之后含澈注有“是日谭石门先生独未至”。[87]含澈等几人这次是去青城山游玩,然谭石门没在。可见,他们平时是常在一起交游的。在龙藏寺内,还有谭石门的“受禅铭”碑刻,隶体,字极俊逸,如下:

维黄初元年冬十月辛未,皇帝受禅于汉氏。上稽仪极,下考前训。

雪堂上人法正,石门谭铭。[88]

此碑现存四川新都桂湖内。而在青城山,则另有谭氏所书“心随流水去,身与白云闲”对联。

谭石门的昆仲谭道腴,字味仁,也善画山水,有宋元遗意。[89]谭石门之子谭焕廷,字子鹤,亦长于书画,在重庆梁山做了训导。而谭石门的弟子很多,如新繁王少怀,成都侯兆熊,郫县刘芳藻,温江刘肇湘,吴县辜培源等,皆为其高足。近代著名画家黄宾虹曾受传于辜培源。

图6 [清]谭石门隶书《听泉话月之轩》(成都画院藏)[90]

(五)青城山道士群体

古树参天,群峦叠翠的青城山,自古乃仙人栖息之所,也是道教全真龙门派圣地。山上宫观遍布,高道辈出。然张孔山虽为青城山道士,但当时青城山随他学琴的道士,文献记载全无。

张孔山之后,青城山善琴的道士见诸记载则有杨紫东、张伯龙、杨厚庵和龚仰之。

杨紫东,号紫东道人,灌县道士。据龙琴舫口述:杨紫东是同治年间秀才,后为游方道士,其琴艺得自江汉间,清末曾在陕西布政使夏时幕中做古琴清客,后入川传琴,先后与张孔山、钱寿占有过交往。[91]

张伯龙(一作张白龙)和杨厚庵皆为“天师洞”的道士。天师洞又称常道观,始建于隋朝大业年间,是青城山的主观。该观飞瀑溪潭,景色清幽。因汉代张道陵(张天师)曾在此结庐而居,故称天师洞。张伯龙曾师从四川华阳人苏天培学琴。苏天培是蜀中曾与张孔山有过交往的琴人钱寿占的弟子。当时张孔山已去世,许多慕名者来到山中,往往向张伯龙求教。

——————

[86]林思进、曾鉴等纂:(民国)《华阳县志》卷二十八。

[87][清]释含澈:《同林涛如、陈申之、乔茂轩访张恒斋道人》,载[清]释含澈编:《方外诗选》卷八,清光绪三年(1877)龙藏寺绿天兰若刻本,第56页。

[88]冯修齐:《龙藏古寺》,成都:四川人民出版社2001年版,第116页。

[89]俞剑华编:《中国美术家人名辞典》,上海:上海人民美术出版社1981年版,第1511页。

[90]题款为“伯亭大兄先生属,石门谭铭”,钤印“铭之石章”“竹中人”“石门”。

[91]中国音乐研究所、北京古琴研究会编:《历代琴人传》(清、民国),第57页。引自龙琴舫口述。

——————

新繁秀才贾思徽曾听长生宫道士张白庸弹琴,写有《谒长生宫题赠张白庸炼师》诗,曰:

今来瞻閟宫,长生真不死。隐士亦千秋,何修乃至此。焚香伏阶下,道士扶我起。问字曰白庸,飘飘若仙史。携手入琴堂,为我弹一指。俯仰山水间,与君同洗耳。[92]

贾思徽,是岁贡生,字克卿,别号不山山人,颇负才华。灌县的名胜,多有他的题跋。其性弛拓然,不忘本业,他的老师李天培卒,然媪尚存,贾思徽感念旧恩,赠以棺木,价值百金。[93]当然,此处张白庸与张伯龙(白龙)音近,是否就是同一人,则不得而知了。

杨厚庵则是张伯龙的学生,亦曾跟杨紫东学过琴。

另有龚仰之,是青城山“长生宫”的道士,生卒年不详,以古琴知名。今存上清宫殿宇乃清同治八年(1869)起至民国初年,由杨松如、龚仰之等陆续重建。[94]在晚清以龙藏寺为中心的唱和中,未见张孔山之名,但当时文人听道士弹琴的诗词,是有不少。如今存的诗碑中,便有晚清黄云鹄所写的《听龚仰之弹琴诗》,云:

山深晓宜睡,入帘花气香。起来面层嶂,万汇熙朝阳。道士弹《高山》,使我百虑忘。范贤傥可即,千秋共徜徉。

诗后题为:“光绪六年谷雨长生宫晓起,听仰之道人弹琴得句,录为松如炼师清赏,楚人黄云鹄。”此诗原刻于青城山长生宫内,碑高1.3米,广0.9米,文七行,后存于中兴粮站,2001年3月,都江堰市文物局与市粮食局商谈后,运回馆藏。

此外,成都新繁龙藏寺方丈释含澈(号雪堂)曾在青城山听道士弹琴。其中有一次,便是和好友杨益豫一起去的,杨益豫还写了《和雪堂游青城之作》诗为纪:

青城道士操雅音,一片松风韵落琴。闲将《流水》《高山》曲,谱出餐霞吸雾心。人生行止无成迹,空抱支机问消息。登场傀儡暗牵丝,倦鸟归云谁管得。眼前灵境知何处,写入行闲绕烟雾。空山无人花正开,会许梦中乘月去。[95]

从诗中可知他们在青城山是听了道士弹《高山》《流水》曲,但不能确定是不是张孔山。而前述含澈的好友黄云鹄听的古琴则是道士龚仰之所弹。

此外,光绪十一年(1885)九月,黄云鹄在含澈陪同曾出游彭县。在游葛仙山时,含澈的弟子星槎还在仙子洞中弹奏了古琴。而那次陪同的道士,是青城山的卢道士,亦非张孔山。卢道士应当不会弹琴,他事后曾多次说:“此行若非星槎裹粮携琴,相候于葛仙山下,则洞中琴泉,谁与和者?”[96]

因此,晚清青城山道士中善琴的是有不少,但直接受之于张孔山的道士,因史料所缺,目前尚不可知。

张孔山弟子还有欧阳书唐,编纂有《荻灰馆琴谱》;编纂《天闻阁琴谱》的唐彝铭,其古琴主要师从曹稚云,但也曾与张孔山“相与商榷”。唐彝铭的《流水》,应当也是源自张孔山。有关唐彝铭的生平及琴事,将另文探讨。

——————

[92]贾思徽:《谒长生宫题赠张白庸炼师》,载(民国)《灌县志·灌志文征录》卷七,1933年铅印本。

[93]叶大锵等修、罗骏声纂:(民国)《灌县志》卷十一,1933年铅印本。

[94]王纯五主编:《青城山志》,成都:四川人民出版社1989年版,第34页。

[95][清]杨益豫:《和雪堂游青城之作》,载[清]释含澈编:《纱笼诗集》卷十六,清同治十一年(1872)龙藏寺绿天兰若刻本。

[96][清]黄云鹄:《彭游行纪》,载[清]释含澈编:《纱笼文选》卷七,清光绪十年(1884)龙藏寺潜西精舍刻本。

——————

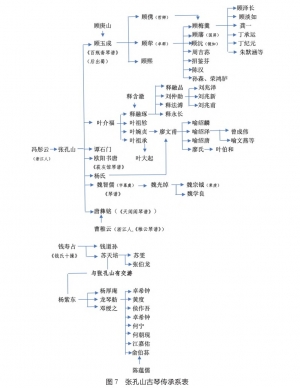

三、张孔山古琴传承系表

综上所述,本文将近代以来以张孔山为中心的巴蜀地区的古琴传承,以传承系表总结如下:

图7 张孔山古琴传承系表