20世纪50年代起,在专业化与现代技巧化观念推动下,自古筝演奏技术与音乐表现力都得到了长足发展,譬如首次出现了双手演奏技巧的古筝作品《庆丰年》,还如20世纪60年代由西安音乐学院主办的古筝研讨会第一次对古筝传统作品进行了分级与技法修订,有效推动了古筝演奏发展。至20世纪80年代,受西方现代作曲技术影响,中国民乐出现了大量现代民族室内乐作品,这些有别于传统民乐合奏的现代室内乐作品在为中国民乐发展注入新气息的同时,也因演奏观念与演奏技法的变革对演奏者提出了新要求。古筝作为现代民族室内乐作品中被广泛使用的乐器,其演奏技术与演奏观念的新教学手段自然也被提上日程,成为当代民乐教学中新的研究课题。笔者在多年古筝现代室内乐演奏和教学实践中,深感这一转型是给古筝教学带来的新挑战,因此必须从新的音乐思维观念入手,以典型性音乐作品为模本,重新考虑古筝教学与技术训练难度。具体而言,这些训练方式又可分解为听觉能力训练、节奏训练、新音色演奏训练等多方面。对古筝教学新模式与新手段的探讨,不仅有助于我们更好地了解、把握和构建古筝现代教学模式,对中国民乐的现代教学、演奏与教学研究都有一定意义。

从中国作曲家创作第一批“新潮音乐”到今天,中国民乐从审美模式到技术都发生了重大转变,当今更是表现出多元文化并立和音乐形式的多样性。在这一背景下,众多优秀中国现代民族室内乐作品进入了国际视野,受到广泛关注并频繁演出。笔者近些年在从事古筝现当代作品演奏的同时,将古筝现代室内乐作品教学在音乐学院教学实践中展开,逐步积累了一些经验。首先,在教学曲目的选择上,笔者对不同风格、不同时期的作品进行筛选,力求让学生更加全面地接触到现代室内乐。所选作品中一些是已经经过时间沉淀的经典,如谭盾为筝与箫创作的《南乡子》,陈其钢为筝、笛、二胡、琵琶、三弦创作的《三笑》,周龙为筝、笛、打击乐、管而作的《空谷流水》,再有近年新创作品,如秦文琛《冬》《日出》、朱世瑞《水想II》、郭文景《晚春》、刘文佳《飘风离兮,天地一沙鸥》《水墨淡彩》等。笔者在演奏与教授这些新作品过程中逐步积累了大量经验,尤其是教学环节有了自己的一些心得,由此将现代作品教学分解为听觉能力训练、节奏训练和新音色演奏训练等,以期在此基础上探索更适合于古筝现代室内乐的教学思路和方法。

一、合奏听觉能力训练

现代室内乐训练与传统古筝教学中以独奏为主不同,它要求独立中兼备合作思维,养成良好的聆听习惯,不但听自己和其他乐器,还要能够听局部与整体、听不同层级的声音变化。传统民乐作品多以单声部旋律为主,不少民乐专业学生纵向声部听觉能力比较薄弱,因此笔者在对学生进行听觉能力训练时,一方面拓宽乐曲广度,另一方面分析作品结构,从不同层面培养学生合奏听觉习惯。

1.拓宽音乐的视听广度

聆听如同美术学习初期的临摹,主要训练内容为“既有演奏模本析听”,通过听不同类型作品拓宽学生音乐知识结构,培养音乐逻辑思维能力。不少古筝专业学生对筝以外其他音乐作品接触较少,而现代室内乐融合了东西方的传统与现当代多种观念,风格多样且技法丰富,需演奏者对这些音乐有全面认知。

考虑到学生个体能力与差异,笔者有针对性地选择了不同风格音乐作品为学生讲解并组织讨论,初级阶段从学生较熟悉的民乐入手,如江南丝竹、广东音乐等中国传统音乐合奏形式,通过对代表性曲目的视听讲解,使学生对中国音乐结构与地域风格形成初步认识,能从听觉上分辨不同乐种的古筝演奏技法差异。西方音乐作品中通常选择旋律走向较明确或风格性较强的作品,如从肖邦钢琴作品中引导学生听辨和声丰富变化,对照乐谱视听,可有效培养学生的多声合奏思维。有一定积累后再逐渐加入现代作品,可帮助学生了解古筝现代室内乐作品的创作风格与手法。如布列兹、克拉姆等作曲家的作品,再如罗忠镕古筝协奏曲《暗香》、秦文琛唢呐协奏曲《唤凤》等中国当代优秀作品,学生从中把握民乐器与西洋管弦乐队、中国民族管弦乐队交融的音响特质。作品视听讲解能让学生获得多种类型的听觉积累,为古筝现代室内乐教学提供扎实的感性基础。

2.内心听觉的培养

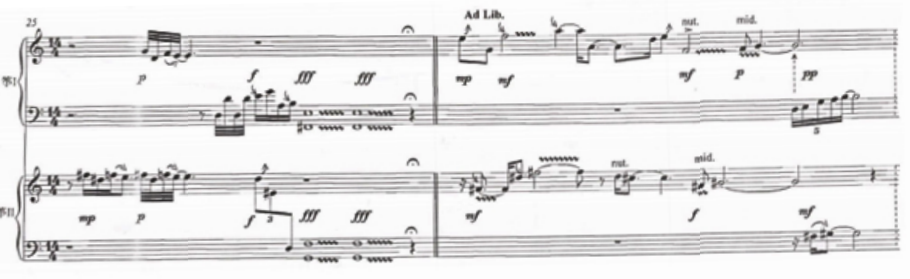

现代室内乐作品的理念、织体结构与表达都相对复杂,演奏者若想准确阐释首先需准确敏锐地接收信息,主要包括接收乐谱信息和合作演奏者的声音信息。用心将乐器与乐谱对话,从中获得信息,将每个音乐表情、声部对位等都转化为内心听觉音响,同时设计每个音响所对应的演奏方法,这种内心听觉的训练在当代室内乐训练中非常重要。朱世瑞为二胡与筝创作的《水想II》是一首四乐章室内乐作品。第一乐章中二胡与筝纵向的配合较多,对力度、节奏、音高各方面的变化要求较细致。古筝演奏者在进行读谱的内心听觉训练时需对两个声部的乐谱细节全面观察,如频繁变换的弱奏层次,需要古筝演奏者反复在心里设置和调整力度,并注意哪些部分与二胡声部的力度基本同步或接近,哪些相反,甚至要“听到”每一个力度。两个声部乐句长短相间,呈现出了不规则性。在内心听觉和感受里,对于和乐句长短密切相关的气息的控制应是极其敏锐的,通过内心听觉整合气息,把不规则的乐句规划得错落有致。《水想II》第四乐章以二胡为主奏的缓板乐章片段,筝属背景音乐,因此筝演奏者对二胡声部音响要有丰富的内心听觉想象力,对于二胡气息、意蕴要有精准判断,自己演奏同时耳中始终有二胡音响细节,用古筝音乐衬托二胡演奏。

3.演奏中的聆听

室内乐演奏中如何呈现声部间复杂的逻辑关系,声音进行与控制都需依赖听觉加以判断。如谭盾为筝与箫创作的室内乐《南乡子》中,筝、箫两个声部旋律各自独立,各有即兴演奏部分,筝的乐句较为方整,在力度与速度弹性变化中去聆听箫相对零散自由的声音,并捕捉其不同变化,最终默契地形成你进我退,你中有我、我中有你且主次分明的效果。演奏者要通过聆听学会怎样“进”与“出”,把握好怎样“让”与“合”。还如笔者为两架古筝而创作的作品《水墨淡彩》,将人的多种情绪以写意手法贯穿在水墨音画描绘中,作品教学更侧重培养学生对细微听觉、情绪的捕捉能力,偏向感性体验的听觉训练。演奏者需要听到声部间先后关系以及力度、速度变化,还要听出各声部个性、演奏技法与声音特性,相互交融,营造出一片内心听觉色彩空间。

二、合奏节奏训练

节奏训练是古筝现代室内乐训练技术难点之一,传统筝曲多为横向创作思维模式,这些虽在现代室内乐作品中有所继承,但现代作品节奏复杂程度远超以往。演奏者最初接触时都会不同程度受节奏表达能力制约,继而影响音乐表现,因此,节奏训练是现代室内乐训练中重要一环。

1.自由节奏的训练

秦文琛创作的古筝独奏《太阳的影子IV》,是作曲家对于童年时代在内蒙古鄂尔多斯草原生活的回忆。音乐中有大量留白,是一首典型的自由节奏较多的极具诗意的作品。第一部分“籁”音响听起来非常自由,但其实作曲家对每一次留白长度都是严格控制。作品演奏既要表现草原万物无声胜有声的安静诗意,又需对每次留白时长做到精确控制。学生初次演奏往往有了诗意自由,却没有准确时间控制,反之,数秒中又失去自然情致。对于这一问题笔者教学中首先强调的准确二字,帮助学生建立自由节奏,同时梳理严谨观念,准确精细的基础上再寻找恰当自由的尺度,启发学生运用气息对节奏进行把握,逐渐实现感性与理性的结合,在理性基础上营造音乐意境。秦文琛为两台筝和笙创作的室内乐小品《冬》中,筝的泛音和滑音浸在笙悠扬的长音中,听起来具有草原游牧民族的自由精神,这种听似完全自由节拍却有准确速度与节拍记谱。实际演奏操作中,需有相对标准,让演奏者自由发挥的留出空间。教学中,笔者让古筝学生先细致观察笙演奏者的节奏控制习惯,慢慢在其身体气息指挥下贴入古筝声部,筝演奏者必须对笙的节奏、速度准确判断,三个角色才能整齐地进入所谓听觉“自由”。由此可见,室内乐中的自由不是绝对自由,经过严格训练后上升为严谨中的自由,音乐方能恰到好处。

2.对位节奏的训练

传统民乐基础教学曲目中以节奏为核心手法进行创作的作品相对匮乏,当代作品中对位节奏的频繁出现,促使古筝教学必须不断强化节奏对位训练,提高演奏者此方面能力,以应对不同作品需要。

作曲家赵曦为两架古筝和打击乐而作的室内乐作品《葳蕤》中两架古筝声部及下方打击乐的两个声部虽彼此独立,但同时各声部准确组合。教学中笔者要求学生以节拍器为辅助工具,先对一个声部进行唱谱练习,各声部能独立准确完成唱谱后,再做二声部及多声部唱谱组合,最后用乐器演奏完成。

作曲家秦文琛室内乐作品《日出》中由三位演奏者不断迸发出的音块形成色彩传递,这些多由古筝演奏的音块及笙的延展部分自由度较大,无固定节奏,但彼此之间的传递顺序需要精准对位。面对复杂的节奏记谱,唯有要求学生先计算乐谱节拍,细致标记出各声部每次进入和结束的先后顺序。演奏者练习过程中需不断强化各声部对位顺序,以应对演奏时的快速对位,确定节奏对位演奏的基本要求,在此基础上才能形成良好的速度弹性和呼吸循环,让每一组音块群能够做到清晰柔韧。

三、古筝新音色演奏训练

当代音乐作品中作曲家对于各类乐器音色的极限开拓超越以往,这一特点在中国民乐现代音乐作品中体现得淋漓尽致,几乎每首古筝现代室内乐作品都有新演奏法出现,即使是常规演奏法,也有不同作品在演奏法上的新解读。既往古筝音色教学较为单一的训练方法显然无法适应新时代新作品的要求,对作品新音色的理解和把握自然成为室内乐教学又一个重点。

1.新演奏法的演奏训练

不少在传统筝乐训练模式成长起来的演奏者在初遇新作品“特殊”音色时往往会有心理排斥,因此,再塑审美视角,培养演奏者新音色听觉观念是了解新作品的重要途径。如谭盾《南乡子》,这部20世纪80年代创作的民族室内乐作品在古筝新音色的尝试至今仍光彩熠熠。当时中国音乐专业创作领域受西方现代音乐思潮影响很大,创作了第一批具有广泛影响的“新潮音乐”。对于《南乡子》而言,新音色与时代背景的特殊意义及其带来的多样化表达方式都成为这一时期的文化注释。作品引子中筝独奏部分作曲家做了诸多筝的极限位置音色尝试,尽管作曲家对新音色演奏方法有提示和特别要求,但笔者还是更注重引导学生结合时代背景去探寻自己对这个声音的理解。此段落力度极强的多个特殊音色单音独特,并不顾忌和讲究方法,但这种音色表达不仅“新”,更迸发出别样的生命力。笔者为古筝与四件民族乐器创作的《飘风离兮,天地一沙鸥》第二部分是演奏者在古筝上完成筝与古琴的二重奏,部分音乐是用筝借鉴古琴演奏技法,模仿古琴音色。这需要学生专门学习一些古琴演奏法,并对古琴文化与音乐特质有一定理解,才能在筝和古琴对话中自如切换。

2.常规演奏法奏出音响新空间

秦文琛室内乐作品《冬》中有两个泛音片段,泛音、滑音属古筝常规演奏法,在传统筝乐作品中,它们通常起点缀作用,而这首《冬》泛音则成为了贯穿作品的主线。大量泛音的使用对演奏者演奏泛音的变化和控制力提出了很高的要求,如果用传统泛音训练标准是很难奏出多变而有层次的泛音。笔者要求学生在练习中反复体会指尖和泛音触弦点的细微关系,通过调整触弦的快慢、长短,发力点的不同等方法获得不同质感的泛音。这些不同质感的泛音怎样排列成群,则与创作者、演奏者的个体差异及室内乐配合方式相关。

结语

相比古筝独奏教学,现代室内乐教学是更加宽泛而涉及面宽阔的领域,笔者选取了合奏听觉能力、节奏与新音色等三个具有典型性的视角对现代室内乐教学进行了论述。虽然古筝现代室内乐教学目前还处于起步阶段,但经过近年来的不断实践与理论总结,师生在此方面均有较大收获。经过这一训练的学生不仅提高了现代室内乐作品的演奏能力,更重要的是获得了对音乐、文化以及艺术审美的新思考,同时,这种室内乐思维与独奏演奏相互结合形成良性循环,亦希望笔者古筝教学方法改革与理论梳理对古筝专业教学模式改革,对当代民乐教学观念的探索有一定促进意义。

参考文献:

[1]李吉提《中国音乐结构分析概论》,北京:中央音乐学院出版社2004年版。

[2]彭志敏《新音乐作品分析教程》(上、下),长沙:湖南文艺出版社2004年版。

[3]姚恒璐《现代音乐分析方法教程》,长沙:湖南文艺出版社2003年版。

[4]王磊《中国民族室内乐的教学与探索》,《乐器》2013年第

5期。

[5]李萌编《中国现代筝曲集萃》(二),北京:人民音乐出版社2012年版。

[6]王建民、强巍昊编《民族室内乐优秀作品选》,上海音乐学院出版社2010年版。

[7]兰维薇编《中国民乐室内乐教程》(现代卷),北京:中央音乐学院出版社2013年版。