一、原始三分损益律的回归黄钟问题

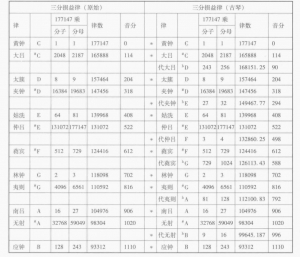

原始的三分损益律由出发律“黄钟”生律十一次所生的第十二律为“仲吕”,“仲吕”所再生的下一律不能回归到“黄钟”。以“五声音阶”(宫、徵、商、羽、角) 来说,宫为“夷则”时,其角音已不在原来的十二律之内。以“七声音阶”(宫、徵、 商、羽、角、变宫、变徵)来说,宫为“蕤宾”时,其变徵音就已不在原来的十二律之内了。为了使十二律各律的“律数”都是整数,把“黄钟”的“律数”定为177147(3的11次方),则“仲吕”的“律数”为131072,131072×(4/3)=174762.67<177147,即此律的音比“黄钟”高23.46音分(即最大音差)[1]。这就说明了十二律“旋相为宫”的理想不能实现。为了解决这个“回归黄钟”问题,历史上有如下三个方面的努力。

(一)“三分损益”方法不变,增加生律次数,力争能“回归”

西汉京房(前77—前37)把“仲吕”再生的第十三律称为“执始”,再生下去直至第六十律“南事”。而其中第五十四律“色育”已和“黄钟”很接近,音差只有3.615音分(称“京房音差”)。[2]之后,南朝宋元嘉年间(438年前后)钱乐之在京房“南事”律之后,继续计算了三百律,共三百六十律。这第三百六十律“安运”和“黄钟”更接近,音差只有1.845音分(称“钱乐之音差”)。其实,第三百零七律 “亿兆”和“黄钟”音差只有-1.77音分(更小)。[3]

经京房、钱乐之的努力,力争能“回归”,但仍有距离“黄钟”的音差。这种“六十律”、“三百六十律”在理论上很有意义,但律的数量这么多,很难有实用之处。

(二)在十二律内部调整各律高度,即调整相生两律之间的距离,使能回归

用“三分损益”法增加生律次数,不能真正“回归”,因而在十二律内部调整各律高度(即相生两律之间的距离),是另一种“回归”办法。

与钱乐之同一时代,南北朝时的何承天(370—447)创造了最早的十二平均律。[4]后来在五代(907—960)时,王朴也提出一种在十二律内部调整各律高度的新律。[5]到明代朱载堉(1536—1612) 发明十二平均律时才彻底解决“回归”问题,使能十二律“旋相为宫”了。[6]

朱载堉发明十二平均律是重大贡献,但当时统治者没有给予重视,更没有予以施行。不过十二平均律对古琴也不大适合,因为古琴的“弦徽”关系是调不出十二平均律的音高关系的。

(三)“三分损益”方法不变,增加律数,不必回归黄钟,仍能实用

宋代蔡元定(1135—1198)提出“十八律”[7],“仲吕”之后继续生六律,即“变黄钟”、“变林钟”、“变太簇”、“变南吕”、“变姑洗”、“变应钟”。这六律实际就是京房“六十律”的“执始”到“迟内”。这虽未解决“回归”问题,但从“黄钟”到 “仲吕”的十二律中任一律都可为宫而适应“七声音阶”(宫、徵、商、羽、角、变宫、变徵)了。这种原理很不错,假如只要“五声音阶”(宫、徵、商、羽、角),那只继续生四律就已足够,要用全“十二声”,也不过继续生十一律,总共二十三律也已足够,其“律”的总数也比“六十律”少多了。

但在古琴上仍不大适合,因为古琴从“黄钟”向“仲吕”顺生转调,是要“慢宫为角”的“松弦”,若原始为“黄钟”调定弦,要不断“慢宫为角”11次,才能调成 “仲吕”调,太麻烦(参见“表3.1”)。

二、古琴三分损益律的生律方法

古琴用的是什么律?人们有不同的看法。有的认为用的是“三分损益律”,有的认为不同时代用律也不同,先期用的是“纯律”,后来演变为用“三分损益律”,也有的认为“纯律”和“三分损益律”是兼用、复合的。本人对此也有自己的看法,将在后面的《琴律漫谈》中陆续谈及。现在先谈“三分损益律”,笔者认为古琴的三分损益律和原始的三分损益律有所不同,这可从古琴的“徽位”和“转调”方法来得到“古琴三分损益律”的生律方法。

(一)九徽、十徽的含义

九徽是全弦(散音有效弦长)的三分之二处。因此假如散音为某律的话,九徽的按音就是该律“下生”(三分损一2/3)[或“上生”(三分益一4/3)再提高八度]的律。例如散音为“黄钟”则九徽按音为“林钟”,散音为“林钟”则九徽按音为“太簇”。也可说散音为“宫”则九徽按音为“徵”,散音为“徵”则九徽按音为“商”(律和音都可“八度转位”)。也可说按音九徽的含义是“我生”,是“子”。而十徽是全弦的四分之三(3/4)处,假如十徽按音为某律的话,散音就是该律“上生”(三分益一4/3)[或“下生”(三分损一2/3)再降低八度]的律。例如十徽按音为“黄钟”则散音为“林钟”,十徽按音为“林钟”则散音为“太簇”。也可说十徽按音为“宫”则散音为“徵”,十徽按音为“徵”则散音为“商”。也可说按音十徽的含义是“生我”,是“母”,也可说是“逆生”(本律逆生之律)。

那么,十徽按音为什么律时散音为“黄钟”呢?回答应是:这个十徽按音就是“黄钟”之“母”,是“黄钟”逆生(逆上生)之律。此律并非“仲吕”,我想可称之为“代仲吕”。十徽按音为什么音时散音为“宫(1)”呢?回答应是:这个十徽按音就是“宫(1)”之“母”,是“宫(1)”逆生(逆上生)之音。此音并非“升角(#3)”,而是“清角(4)”了。由此也可见古琴的三分损益律和原始的三分损益律有所不同。

至于泛音,九徽虽位于全弦的三分之二处,但其泛音音高是九徽按音的2倍(高一个八度,全弦都是分三段振动)。十徽位于全弦的四分之三处,泛音是散音的4倍(高两个八度,全弦分四段振动)。所以,九徽泛音的含义与九徽按音的含义相同,而十徽泛音的含义与十徽按音的含义就不相同,十徽泛音与散音同律。

我们可以看下面两种情况:1.“隔一弦散按十徽相应”,例如正调三弦散音(宫)与一弦十徽(宫)(一弦散音徵音之“母”)相应;2. “隔一弦泛音九徽十徽相应”,例如正调三弦九徽泛音(徵)(三弦散音宫音之“子”)与一弦十徽泛音(徵)相应。这1、2两种情况是等效的。

(二)“慢宫为角”和“紧角为宫”的转调

古琴转调采用“慢宫为角”和“紧角为宫”的方法。

1. 慢宫为角

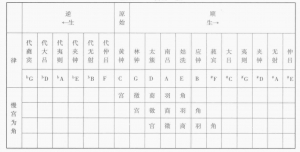

慢“前调”散音为宫之弦“一律”,令其成为“后调”散音为角之弦。例如表3.1。“前调”以“黄钟”为宫,把此宫弦慢“一律”成为“应钟”,则“应钟”成为“后调”之角,而“林钟”成为“后调”之宫了,即“黄钟”转为“林钟”(顺生)。同理,“林钟”再“慢宫为角”而转为“太簇”。

现以“黄钟”转为“林钟”为例说明具体调弦方法。“前调”一弦“黄钟”为宫,三弦“姑洗”为角,现在慢一弦令其一弦十徽泛音与三弦九徽泛音相应,成为“后调”之角,这样三弦散音就是“后调”之羽了。原来“前调”四弦“林钟”就成为“后调”之宫了。余类推,慢一弦,令一弦十徽按音与三弦散音相应,结果也一样。

2. 紧角为宫

紧“前调”散音为角之弦“一律”,令其成为“后调”散音为宫之弦。例子也如表3.1。“前调”以“黄钟”为宫,把其角弦“姑洗”紧“一律”成为“新转律”,则此“新转律”成为“后调”之宫。

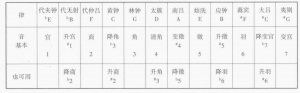

表3.1 “转调”表

现也以“黄钟”转为“新转律”为例说明具体调弦方法。“前调”一弦“黄钟”为宫,三弦“姑洗”为角,现在紧三弦“一律”成“新转律”,令其九徽泛音与一弦十徽泛音相应,这样一弦散音就是“后调”之徵了。对“后调”说来,三弦“新转律”的宫生(顺生)了一弦“黄钟”,也就是说这三弦“新转律”,是一弦“黄钟”之“母”,是一弦“黄钟”逆生之律。可以称之为“代仲吕”。“黄钟”逆生“代仲吕”,就和“执始”逆生 “仲吕”一样。余类推,紧三弦,令一弦十徽按音与三弦散音相应,结果也一样。

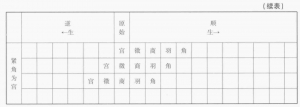

(三)“转调”及“旋宫弦法”

如表3.1和表3.2所示。这里不妨再和“十八律”作一比较。“十八律”是添了“变黄钟”、“变林钟”、“变太簇”、“变南吕”、“变姑洗”、“变应钟”六律,目的是为了十二律每律都可为宫,满足“七声音阶”(宫、徵、商、羽、角、变宫、变徵) 的要求。而“古琴三分损益律”则自动应用了“代仲吕”、“代无射”、“代夹钟”、“代夷则”、“代大吕”、“代蕤宾”六律,同样可让十二律每律都可为宫,满足“七声音阶”(宫、徵、商、羽、角、变宫、变徵)的要求。而从表3.2可知“古琴三分损益律”的“旋宫弦法”比“十八律”优越。“十八律法”要从“黄钟”转为“仲吕”,就要“慢宫为角”11次,弦也变得太松了。而“古琴三分损益律法”只“紧角为宫”一次,就可从“黄钟”转为“代仲吕”。“古琴三分损益律”的“旋宫弦法”是“慢弦”和“紧弦”相结合,方法简便,也适应琴弦的松紧张力,很实用。

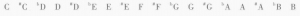

三、“古琴三分损益律”与“原始三分损益律”的比较

如表3.3所示,“原始三分损益律”和“古琴三分损益律”是有不同的。“原始三分损益律”只有“顺生”,“仲吕”不能“回归”“黄钟”。而“古琴三分损益律”有“顺生”也有“逆生”,“代仲吕”本身就是“黄钟”“逆生”,就不存在“不能回归黄钟”问题。

至于“古琴三分损益律” 一共也是“十八个律”:

到底用何律,可参考表3.2。

表3.2“旋宫弦法”表

在一首琴曲中的诸“音”也应有“十八个音”:

到底何时用“代”(“降”b) 何时不用“代”(用“升”#),本人认为要依琴曲的调高和特点来定,这点要和大家一起研究(下节将再谈及)。

表3.3 “古琴三分损益律”与“原始三分损益律”比较表

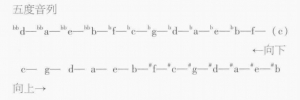

四、“古琴三分损益律”与“五度相生律”的比较

所谓“五度相生律”,“是应用倍音列中三倍音(即纯五度)而构成的一种律制。 即由一律出发,根据三倍音对二倍音的距离(纯五度)产生次一律,再由此律依同理产生再次一律;如此继续相生,产生许多律;最后作八度移动,纳入一个八度之内”。“这种每隔五度产生一律,继续相生而得各律的做法,称为‘五度相生法’。当五度相生法严格按照纯五度的高度而得的律制,称为‘五度相生律’。”[8]又有图示如下[9]:

从表3.3对照上述的介绍,可以认为“古琴三分损益律”与“五度相生律”的生律序列相同,但还不能说这两种律制就是完全一样,因为:

1. 两者“生律”的出发点和概念不同,一个是“三分损益”,一个是“五度相生”。

2. 两者“取律(十二律)”是否相同,还有待讨论。

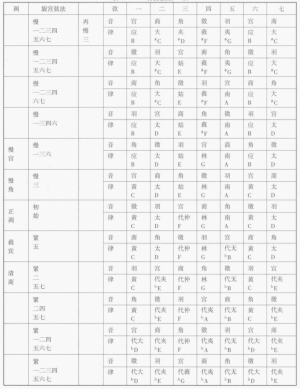

“古琴三分损益的十二律”是哪些律呢?笔者采用的“十二律”如表3.4:

表3.4十二律的采用

笔者采用的“十二律”的出发点是保持“七声音阶”(宫、徵、商、羽、角、变宫、变徵)及“清角”外,再加升降音各两个(#5、#1和b7、b3),这是否合理,有待大家讨论研究。而“五度相生律”的“十二律”是什么?笔者还未找到确切的资料。有材料说:“在五度音列中,从主音C起,向上连取五律,向下取一律,可以构成一种音阶,这种音阶称为大音阶。”[10]“在五度音列中,从主音C起,向上连取二律,向下连取四律,可以构成一种音阶,这种音阶称为小音阶。”[11]这种“取律”的目的和方法,和“三分损益律”并不相同。

因此,目前还不能轻易地说:“五度相生律”就是“古琴三分损益律”,或“古琴三分损益律”就是“五度相生律”。

五、“古琴三分损益律”调弦法的历史资料

历史上有不少有关论述的资料,现引用缪天瑞《律学》中的一段话:“宋代沈括的《梦溪笔谈· 补笔谈》和朱熹的《琴律说》都曾提出在七弦琴上如何调出三分损益律的五声音阶定弦法。元代陈敏子在《琴律发微》(1320)中……具体计算出三分损益律五声在琴弦上的音位……以后,明代汪芝编的《西麓堂琴统》(1549)、朱载堉的《律学新说》(1584)和《律吕精义》(1596)等亦都提倡七弦琴用三分损益律的调弦法。”[12]为了在以后《琴律漫谈》中继续讨论和引用,再介绍一段资料如下,明代《太音大全集》(约1413)《品弦法第十》前半段:“凡品弦,先定武弦散声,以徵弦第九徽取声应之,次以文弦散声应徵弦勾声于第十徽,若有紧慢则整文弦。次以武弦散声应羽弦勾声于第十徽,若有紧慢当整羽弦。此四弦既定,然后散挑六大九打三, 散挑五大九打二,散挑四大九打一,各令勾打声于散声相应。”[13]该调弦法全部应用九徽、十徽与散声相应的方法,无疑是采用“三分损益律”。

原载《陈长林琴学文集》(增订版),

文化艺术出版社2017年版。

[1]陈其翔:《音律学基础知识问答》,北京:人民音乐出版社,2008年,第108页。

[2]陈其翔:《音律学基础知识问答》,北京:人民音乐出版社,2008年,第108—109页。

[3]陈其翔:《音律学基础知识问答》,北京:人民音乐出版社,2008年,第109—110页;另见缪天瑞:《律学》(第三版),北京:人民音乐出版社,1996年,第123页。

[4]缪天瑞:《律学》(第三版),北京:人民音乐出版社,1996年,第123页。

[5]缪天瑞:《律学》(第三版),北京:人民音乐出版社,1996年,第126页。

[6]缪天瑞:《律学》(第三版),北京:人民音乐出版社,1996年,第150页。

[7]缪天瑞:《律学》(第三版),北京:人民音乐出版社,1996年,第128页。

[8]缪天瑞:《律学》(第三版),北京:人民音乐出版社,1996年,第45页。

[9]缪天瑞:《律学》(第三版),北京:人民音乐出版社,1996年,第46页。

[10]缪天瑞:《律学》(第三版),北京:人民音乐出版社,1996年,第46页。

[11]缪天瑞:《律学》(第三版),北京:人民音乐出版社,1996年,第51页。

[12]缪天瑞:《律学》(第三版),北京:人民音乐出版社,1996年,第137页。

[13](明)《太音大全集·品弦法第十》,见中国艺术研究院音乐研究所、北京古琴研究会编《琴曲集成》第1册,北京:中华书局,1981年,第89页。