摘要:明代藩王中有不少通晓音律,其刻书著作关涉到古琴曲谱。朱权辑《神奇秘谱》《浙音释字琴谱》、朱厚爝辑《风宣玄品》、朱珵坦辑《五音琴谱》和朱常淓所辑《古音正宗》,五本琴谱的序言、跋、琴论文章、曲目及题解,乃至指法、手势图等内容展现出藩王们琴技与琴道统一的琴学观念,且以琴道为核心,构建了以“禁、正、古”为内核的古琴艺术本源与精神,并折射出“和美、雅正、简淡”的琴乐审美趣味,更以致用的态度表达了“娱情、养德、治世”古琴辑谱艺术功用观念。

关键词:藩王辑谱;琴道;琴乐;以琴育人

作者简介:上官文金(1997—),男,四川师范大学文学院2022级硕士研究生,内蒙古民族文化艺术研究院助理研究员。

刊载于《天津音乐学院学报》2025年第1期,第69-80页。

明代“屏藩王室”的政策下,藩王宗室受困于严苛政治,得益于富足经济,优渥的宗室经济政策对藩王们从事琴棋书画奠定了坚实的经济基础,严密监视的政治气氛使得藩王无从以入世之心参与政治,因而大多数藩王致力于文化艺术,于此建构自己的文艺精神家园。藩王刻书众多,其中有不少藩王通晓音律,对古琴尤为喜爱,《明史》载:朱权“构精庐一区,鼓琴读书其间,终成祖世得无患”,[1]其他藩王也辑录了不少琴谱,并为其撰写序言、题解,乃至写下论述,言及自己对古琴艺术的心得体会。

现存明代藩王的古琴辑谱主要有五部,分别为朱权辑《神奇秘谱》《浙音释字琴谱》(挂名龚经编释)、朱厚爝辑《风宣玄品》、朱珵坦辑《五音琴谱》和朱常淓所辑《古音正宗》。赵春婷对五本藩王琴乐辑谱做了细致考证并指出:“这五本琴谱与其他琴派所辑琴谱不同,它们自成派系,有着内在的联系。”[2]其中朱权辑《神奇秘谱》、朱厚爝辑《风宣玄品》和朱常淓辑《古音正宗》中的琴学理论颇为丰富。除此以外,还有其他藩王善琴,如郑恭王朱厚烷、郑藩世子朱载堉、衡藩高唐王朱厚煐等明代藩王也曾编有琴谱。以宁、衡、益、潞四藩及其支系藩王参与改进或监制的古琴留名于世,史称“明代四王琴”。

朱权、朱厚爝、朱珵坦和朱常淓四位藩王的主要活动时间分属永乐、嘉靖、万历和崇祯四个时期,其琴乐思想既有因其藩王特殊身份——统治阶级代言人——带来的一以贯之的部分,也有因时代思想变化而更新的部分,二者共同组成了以朱权、朱厚爝、朱珵坦和朱常淓四人为代表的明代藩王琴乐美学思想。在藩王琴谱的序言、跋、琴论文章、曲目及题解,乃至指法、手势图等内容展现出藩王们琴技与琴道统一的琴学观念,且以琴道为核心,构建了以“禁、正、古”为内核的古琴艺术本源与艺术精神,并折射出“和美、雅正、简淡”的琴乐审美趣味,更以致用的态度表达了“娱情、养德、治世”的古琴辑谱艺术功用思想。

一、藩王对琴道艺术本原与精神的建构——禁、正、古

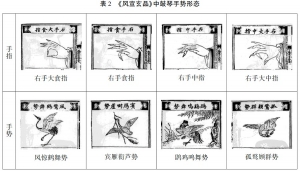

古琴与大多数中国传统艺术门类相似,都内在地形成“技、艺、道”的艺术理路。无论是从笔法到书意的书法艺术,还是以“技艺一体”为本质特征的书画装裱之术,以“艺”为核心,由“技”至“道”是绝大多数美的技术的发展规律。琴作为音乐艺术长久以来被视作与书画一致的技艺,人们从关注琴技深入到思索琴道,如冷谦的《琴声十六法》、徐上瀛的《谿山琴况》,是以“琴法”为核心对琴乐之美进行建构与生发。诚然,古琴美学势必以“技”为基础背景,吟猱绰注之法是古琴音乐何以为美的基点,脱离“技法”的形式美规定,“琴意”便无所依托。明代藩王辑谱中详细讲述了演奏古琴的技法,朱厚爝在《风宣玄品》序言之后详细讲述了“指法”,并分为“左手指法”和“右手指法”,甚至细致到“抚琴势”“抱琴势”,并配有“手势图”来讲解。朱常淓在《古音正宗》序言之后率先列出“弹琴须知”,并以“歌”之形式将“抚琴转弦”的要法扼要地总结。可见,藩王们对古琴技艺也十分看重,但更为突出的是他们的琴论中并不以古琴之“技”作为重点,反而更关注“琴道”,将二者置于等量齐观的位置,并且在“技近乎道”的思考路径中,呈现出琴乐作为“艺”关键阶段。如此技、艺、道合谈,表现了宋以降琴论中从“重道轻器”到“道器并重”的思想转型。

(一)禁止与节制

朱厚爝在《风宣玄品》中专门撰写“鼓琴训论”,其开篇为“琴”的本体定性:“尝谓琴者禁也。”[3]在朱厚爝看来,古琴即“禁”,禁,止也。古琴所要“禁止”的并非鼓琴这一行为,倘若鼓琴之物理声音被禁止,那又谈何音乐之美的表达?因而,“琴者禁也”是对古琴的本质思考,其历史渊源较早,东汉时期的《白虎通》论述礼乐有言:“琴者,禁也,禁人邪恶,归于正道,故谓之琴。”[4]就此以儒家思想为琴乐艺术本质定下基调。琴之禁,是一种儒家音乐观的抽象表达,关涉的是审美主体在情感体验上的“节制”。“予观夫琴乃正乐也,圣君贤相高人良士侂此以写孤怀寄郁悒。”[5]正如朱厚爝所言,古琴可以抒发情志,实际上,音乐究其本质而言便是“人心”的表达,“凡音之起,由人心生也。人心之动,物使之然也。感于物而动,故形于声;声相应,故生变;变成方,谓之音;比音而乐之,及干戚羽旄,谓之乐也。”[6]音乐由人心而生,是为了表达人的情感,但其过程经历了“物”“心”“声”“音”“乐”的依次演进,人心之情感受外物影响,情随景迁,而人心情感的充盈可以借助物理之声来表达,当“声”有了节奏、旋律的形式美规定后,“音”才得以作为审美的对象产生,配合舞蹈的立体表演,“乐”方得以最终形成。因而,任何一门音乐艺术须得在一定条件的形式美规定下才能成为审美意象。古琴自有其演奏法度,但更为重要的是形式美的出场须得与内容美统一,也就是说人心情志的表达须得与形式相配合,如此方能产生美感。然而,作为内容美的情志抒发并非能够极度自由地出场,季札观乐时,曾评论各国音乐,其言“勤而不怨”“忧而不困”“哀而不愁”,可见人心借助音乐得以表达出的情感须得约束与限制,即“节制”。孔子上官文金:明代藩王辑谱中的琴乐美学思想探析说:“《关雎》乐而不淫,哀而不伤。”[7]孔子与季札一样,这种“X而不X”的评论方式可见其对音乐的审美标准在于“中和”。朱常淓在《古音正宗》中说:“盖人者两仪之播气,而群籁之鼓吹也。先王虑人之穷于欲,因作乐,为节以导,其乐所自生,夫节本主禁,而谓琴者禁也。”[8]朱常淓以“节本主禁”阐释了“琴者禁也”的内在深意,“节制”是对古琴艺术奥妙的揭示,正因为古琴演奏强调审美主体在情感表达上的“节制”,琴乐方能达到“中和”的审美理想,更是其“琴道”境界的达成。然而这种以“禁”为方向的琴乐本质思考在明代中后期“心学”思潮中显得较为保守,李贽《焚书·琴赋》中对“琴者禁也”有截然不同的思考:“余谓琴者,心也,琴者,吟也,所以吟其心也。”[9]李贽所言更重视音乐生发过程中“人心”自由抒发,而非“节制”。可见,即便是处在一致的社会思潮中,文人琴乐观和藩王琴乐观有着不同的发展方向与内容差异。藩王们虽然也是以琴载道,但更需要维护国家意志,因而影响了其对琴乐本质观的选择。“琴者禁也”是藩王们塑造“藩屏”形象的手段。

(二)正宗与正统

如若说“禁”是对“琴”的艺术本原概括,那么“正”则是对琴之道的深入理解。朱厚爝认为“禁邪归正”,古琴能够将妖邪之声禁止而使音乐归于正道,有明一代的藩王对琴道之正颇为关注。朱权在《神奇秘谱》中从各个方面谈及“正”,他认为古琴可以“正心术”,面对颓废世俗,他辑录琴谱“作是序以正之”,辑谱的内容是他命令五名琴生多次更换老师学习,方到达他所谓的“琴道乃正”。可见,身处明初的朱权更多的是在确立古琴的音乐正统性,展现了他的艺术正统思维。

“粤自苍精之君,按五行之德,以定五音,乃制琴瑟,始有琴焉。”[10]朱权将古琴的诞生赋予了神话色彩,将之和华夏文化的源头——伏羲——联系到了一起。古琴是由伏羲始创,这种“艺术起源论”与中国古代其他艺术门类的“史论”思维一致,如书法,纵观古代书论,人们也大多将书法的诞生归附于庖牺氏,如明初解缙言“书肇于庖牺”。这实际上是一种“正统”思维,将一门艺术的起源“正统化”,与中华文化的源头构建起一致关系,继而确立古琴艺术的正统地位。再有,伏羲创造古琴有其独特的标准——“五行之德”,早期先民将自然界的金木水火土五种元素与人的天赋德性联系在一起,五德即“温良恭俭让”。可见,朱权沿袭这种思维,从五行、五德到五音——“宫商角徵羽”,琴乐是依照“五行”“五德”“五音”的思路创设的,其内在机理是“天人合一”。在序言的首段,朱权将目光落在了古琴的来源,并以“文化正统”思维给琴乐赋能,确立了琴之正统地位与古老渊源。

这种给文化艺术确立正统地位的思维与当时的社会历史不无关系,明代开国,在思想文化领域广泛流行着继承宋元理学的风尚,思想上以追溯华夏文明正统为目的,整个社会、各个领域皆如此。“朱权在儒家传统音乐美学观念的基础上,提出了音乐与社会互为影响的学说,从而倡导雅正、和谐的音乐。”[11]因而,朱权对古琴的认识,也按照这种“追慕古人”的思维对古琴历史进行阐发。与朱权一致,朱厚爝辑录琴谱,其过程和目的也是“兹延专门之辈,参互考订,使讹者更之,谬者正之。”[12]朱珵坦《五音琴谱》序言中说道:“暇中因检旧谱,粗加檃定,录己所能者三十一曲,为上、下卷。其不能则不敢有所是正,亦未尝不反复嗟叹,以俟博雅云。”[13]以亲身演奏来“正乐”,可见严谨的辑谱态度。朱厚爝更为鲜明地说道:“琴乃正乐也”,[14]将琴乐的正统性确立下来。朱常淓甚至给他的琴谱命名为《古音正宗》,在文中说道:“古之明王君子皆精通焉,未有闻正音而不感者也。”[15]凡此种种,古琴之正宗与正统地位是藩王们一致的看法。

(三)复古与经典

从“禁”的本质规定,到“正”的内在要求,藩王们对琴道内涵的建构是以“古”的方式来实现的。

“斯琴之不祥,物之不幸,贵物贱用,道有不古者矣!”[16]在面对社会风气败坏,人们对古琴艺术的摒弃,朱权以深刻的人文关怀发出感慨,并将这种现象称作“不古”。“复古”是传统艺术一以贯之的标准,并且,“古意”与“正统”实际上是相辅相成的。人们何以确立一门艺术的正统地位?最有效的方式便是尽可能拉长该艺术的历史源流,甚至将之追溯到其民族的文明发源。明初,解缙提出了书法传承的谱系,“书自蔡中郎邕,字伯喈,于嵩山石室中得八角垂芒之秘,遂为书家传授之祖。后传崔瑗子玉,韦诞中将,及其女琰文姬。姬传钟繇元常,魏相国……”[17]解缙竭尽全力地为书法的发展“建构”出一条正统之路,有血缘和师徒传授的谱系,增强了书法艺术的正统地位。可见,“复古”与“艺术正统化”是一衣带水的关系。朱权在《神奇秘谱》序言中还提到:“于是拯颓风于既往,追太朴于将来,故作是序以正之,使师之所授者,必择其人而传焉,故无诋毁于玄造,而皇大音之妙也。”[18]毋宁说序言的目的在于“正”与“传”,《神奇秘谱》的辑录更是为了将琴乐正统化,确立标准与典范的琴谱,并以此传授后世。从《神奇秘谱》辑录的曲谱也可见“正统性”思维。《神奇秘谱》的前半部分便是“上古神品”,“一十六曲,乃太古之操,昔人不传之秘,故无点句,达者自得之。”[19]其中选录《广陵散》《华胥引》《高山》《流水》等曲目,皆是自古流传的经典作品。

“然琴谱数家所载者千有余曲,而传于世者不过数十曲耳。不经指授者恐有讹谬,故不敢行于世,以误后人。予昔亲受者三十四曲,俱有句点。”[20]琴谱在流传中,多为人所抄录,其中版本众多,且衍生曲目数不胜数,繁多且复杂的曲谱中真正流传的又少之又少。朱权在辑录曲目时,极为重视曲目的正误,亲自校勘核对,不敢有误,其对曲目内容的严谨程度,更加反映出他对琴乐正统的看重。从朱权到后代的朱厚爝、朱常淓等藩王,都致力于琴谱的经典化,并以“古”为“经典”,呈现出“复古”的审美倾向,力图建构起“经典化”的琴乐辑谱体系。

《风宣玄品》中更是以图画展现了藩王心目中的古琴样式,值得关注的是多为自古以来的“正统”古琴,如“伏羲”“列子”“神农”“师襄”“仲尼”等。(如表1所示)

有明一代,藩王们作为统治阶层的“代言人”,负有“镇守国土,安定一方”的政治责任。虽然藩王的政治权力在建文朝“削藩”政策开始后便不再以直接参与国家政务的形式出现,但这种来自皇家后代的责任意识转移至文化艺术领域,力图以文艺来辅助社会稳定,以儒家“礼乐相济”的方式践行音乐对社会生活的作用。朱厚爝总结出的弹琴六要素——“先要人物风韵标格清楚。又要指法好。取声好。胸中要有德。口上要有髯。肚里要有墨。六者兼备。方无忝于琴道。”[21]足可见是以“文质统一”为内在规律的审美趣味。形式美与内容美的统一,身体与心灵的统一,技法与琴道的统一。从藩王们的“琴道”美学观,可见一斑,确立“琴者禁也”的本质属性,以期在“节制”的道德主义审美下为“琴道”奠定根本。并且,确立古琴的正宗与正统地位,以古为师,使辑录之琴谱经典化。

二、藩王的琴乐审美趣味——和美、雅正、简淡

琴乐之美源出琴道观,琴道如何,琴乐演奏与品评的审美活动便是如何。藩王们以“禁”为琴之本体,以“正”深化琴道内涵,以“古”实现琴乐正道,三者共同构建琴乐审美本体,并在古琴演奏和品评的审美活动中生成独具藩王身份特征的审美趣味。

(一)和美

藩王们的“琴道”美学观确立了琴乐能够节制人心的特征,“琴者禁也”的观点指向了儒家“中和之美”的艺术理念,这也进而影响了藩王们对琴乐的审美体验,形成了以“和”为偏好的审美趣味。

《风宣玄品》中将琴乐称作“中和之音”,已然可见朱厚爝对古琴演奏之声音的审美判断。“中和”一词最早见于《礼记·中庸》:“喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉。”[22]古人以“中”力求天、地、人保持自然初始状态,以“和”期盼情感表现的和谐而有节制,也就是孔子所谓“乐而不淫,哀而不伤”的审美标准。朱厚爝在自述中,对弹琴过程的身心状态进行了细致描述,“凡鼓琴。必择净室高堂。或升层楼之上。或于林石之间。或登山巅。或游水湄。值二气高明之时。清风明月之夜。焚香净坐。心不外驰。气血和平。方可与神合灵。与道合妙。”[23]古琴的弹奏需要在安静的物理环境中,弹琴时应该心静,诚然,荀子在劝导学习时也说:“蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。”[24]对浮躁的规避既是学习的要求,也是艺术创作中应然的审美工夫。然而这种“静”并非物理空间上的安静,也不仅仅指精神空间上的平静。人心得以安静,在于能够将情绪合理地、有节制地抒发,弹琴状态中“气血和平”状态便是藩王们追求的琴乐之美。此外,“与神合灵,与道合妙”的琴乐审美境界与《谿山琴况》中“远”之“远以神行”“神为之君”的琴乐审美观一致,皆是强调“天人合一”的意境。琴乐审美活动中,人的主体活动不仅仅是从实用至审美,而且是将人的存在状态与琴这一事物进行联通,达到交融与汇通,即物我合一。有别于西方美学中按照“主体—客体”对立的“认识”事物的模式进行感性活动,琴乐讲究的是由“意象”而“意境”的审美方式,不再是单一的、单向度的客观事物对人的召唤或人对客观事物的发现,而是二者的交融互渗。

琴乐“和美”与琴之“德”密切相关,朱厚爝认为“德不在手而在心。乐不在声而在道。兴不在音而在趣。可以感天地之和。可以合神明之德。”[25]琴乐的中和之美源自琴道中的道德要求,孔子在齐国听到“韶乐”,“三月不知肉味”,认为“韶乐”尽善尽美,而“武乐”“未尽善”。儒家音乐观将“美”与“善”紧密结合,音乐表达既要符合形式美的要求,也要符合道德规范,甚至音乐美感往往是道德内容所引发的。以朱厚爝为代表的藩王们承继儒家音乐美学观,认为琴乐也应该是“美善统一”。朱常淓在《古音正宗》琴谱序中开篇即言:“昔嵇中散云,众器之中,琴德最优。”[26]琴之德是琴乐之美的先决条件,道德修养对于弹琴者尤为重要,正如儒家追求的“文质彬彬”的君子形象,须得有内在的道德品质与修养。朱厚爝以“胸中要有德”作为弹琴六要素之一,在其撰写的“鼓琴训论”的最后说道:“左手吟猱绰注。右手轻重疾徐。更有一般难说。其人须是读书。”[27]可见,读书素养也是弹琴者的必修功课,其目的也是指向人的道德品质的修养,以期实现“尽善尽美”的琴乐艺术。

(二)雅正

藩王们以“正”深化琴乐中和之美,将古琴艺术的正宗与正统地位确立下来,这同时也是在追求一种“雅正”之美。“昔太祖封建诸王,其仪制服用具有定制。乐工二十七户,原就各王境内拨赐,便于供应。近诸王未有乐户者,如例赐之,仍旧不足者,补之。”[28]藩王们的音乐生活须得符合皇家贵族的礼制,琴乐之中同样具备“礼仪”的要求,使之成为雅正之乐。

在朱厚爝看来,弹琴者须得有诸多“形式”规定,弹琴者要“如古人之仪表”,孔子有云:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”[29]所谓“质”,是指人的内在精神品质,而“文”则是指外在文饰。君子“成人”必须以“文质统一”要求自己,在化育过程中,具备直接性的、不经由一个他者来表现自己的“质”需要与具有间接性的、作为表现自我的一种恰当方式的中介系统“文”相结合。所谓“文质关系”,即人可以在“质”中真实显露自我,但又必须由“文”所代表的一个他者来折射与反映。弹琴者的身体仪表也是整个弹琴演奏过程中“文”的一面,而朱厚爝所要求的“仪表”具体表现为“鹤氅”“深衣”,要求“整肃”,“鹤氅”又称“神仙道士衣”,是汉服的一种,在明代宫廷广为流行。“鹤氅”之衣,其形制与八卦衣裳相似,以仙鹤为装饰主体,具有飘逸、雅致之美,这与琴乐作为雅乐之规定相吻合。弹琴时,更要以“盥手焚香”作为辅助,古人将“焚香、品茗、听雨、赏雪、候月、酌酒、莳花、寻幽、抚琴”作为君子九大雅事,朱厚爝在“抚琴”时,配合“焚香”,可谓雅中求雅。

此外,从藩王们辑录曲谱的名目也可见其对“雅正”的审美诉求,如《遁世操》《广陵散》《华胥引》《古风操》《高山》《流水》《阳春》……记录曲目中多为以礼乐教化为目的的雅乐。朱权在给《龙朔操》的题解中说到:“旧名《昭君怨》,臞仙曰:是曲也,当元帝时……帝遂以昭君赐之。且昭君最美,因不得为汉宫之嫔御,而复嫁于夷狄腥氇之人。于是掩面零涕,含恨而去,而有薰莸共器之羞,冰炭同炉之怨。当时之人,有伤红颜命之叹,故作弦歌,以形容而嗟悼之。”[30]该曲目讲述的是昭君出塞的故事,背后传递的是甘于奉献,维护民族利益的精神。朱权更是以八个小标题“含恨别君抚心长叹”“掩涕出宫远辞汉阙”“结好丑虏以安汉室”“别泪双垂无言自痛”“万里长驱重阴漠漠”“夜闻胡笳不胜凄恻”“明妃痛哭群胡众歌”“日对腥鱣愁填塞漠”来解读这一曲目的内容,以此来为该曲目演奏提供“琴意”疏通的指导,这对于是否能够将琴乐之美表现出来极为关键,正如朱厚所言:“然如是鼓琴。须要解意。知其意则有其趣。有其趣则有其乐。不知意趣。虽熟何益。徒多无补。”[31]琴乐之意与其审美趣味相通,然就朱权所辑录的《龙朔操》来看,其思想教化目的以琴乐的方式潜移默化蕴含其中。

可以说,藩王们的琴乐审美诉求中不仅追求演奏方式、环境的雅致,而且对曲目内容也要求区别于以享乐为重的俗乐,其雅乐曲目的选择可见其“雅正”审美趣味。

(三)简淡

藩王们重视以“复古”的精神建构琴乐审美,如朱常淓在《古音正宗》中辑录了《上古琴赋》和《上古琴论》,以古为师,重构经典,并结合时代发展,增列了不少新的经典曲目。而所选经典中多有以自然山水为意象的和表达逍遥情操的曲目。如《高山》《流水》《阳春》《白雪》《鹤鸣九皋》《雉朝飞》《秋鸿》,弹琴者在飞鸟瑞兽、高山流水之中寄托的是自我的情感与理想。再如《玄默》《广寒游》《天风环珮》《八极游》《遁世操》《古风操》《樵歌》等,可见明显的道家思想倾向,以超越世俗社会,追求高度的精神自由。“复古”是传统艺术共在的发展方式,书法艺术的发展时至今日仍然是以“复古”为核心路径。“复古”归根结底在于“返璞归真”,是以大道至简的姿态向艺术作品的内部进行发掘,以求本真之美。古琴的音色和音量属于较小、纯净一类,天然地具有简淡美感。

这种以自然朴素为内容的审美诉求也表现在藩王们演奏古琴之时,“擘托抹挑勾剔吟猱触撞锁历之法。皆令极尽其力。不宜飞舞作势轻薄之态。欲要手势花巧以为好看。莫若推琴而起舞。若要声音艳丽以为好听。莫若弃琴而弹筝。”[32]朱厚爝认为弹琴要以“简淡”为准,特别是手法的姿势要简单而准确,不可追求“花巧”,他“抚琴论”中也说:“夫抚琴之法,必资简静,岂须独会,亦无手势鼓动。”[33]朱厚爝为此还将手势绘制成图,比拟自然。(如表2所示)

不同的手指对应不同的手法,而且其手势姿态要与自然相比拟,“风惊鹤舞”“宾雁衔芦”“鹍鸡鸣舞”“孤鹜顾群”以图画的形象将鼓琴手势意象化、审美化,以达到自然简淡的意境,这便是人琴合一,返璞归真。更在《弹琴有十四宜弹》中提到弹琴所处地点多为自然之中:“石上”“山阜”“空谷”“水湄”“舟中”“林下”“二气清明”“清风明月”。可以说,简淡审美的背后是崇尚自然。

藩王们对古琴之美的体验,深受儒释道三教思想的影响与浸润,如“和美”“雅正”“简淡”等,皆与儒家之“仁”,道家之“游”,禅宗之“空”“静”密切相关。明代儒释道三教思想已经进入全面合一的状态,不仅仅是互参互证,而是你中有我,我中有你。故而,藩王辑谱中的琴乐审美趣味可见三家思想的影响。不过,儒家思想更为明显地体现在藩王琴道本原观上,正是因为确立了“琴者禁也”的琴乐艺术本体观,以“情感节制”为目的,因而促成了追求琴声之和美。正是因为追求琴乐的正宗与正统地位,以古为师,将复古与坚守文人传统融入琴乐之中,“雅致”便成了弹琴的核心美感。然而,“和美”“雅正”“简淡”都将进一步影响人心,从人之奏乐,到乐能感人,古琴音乐也在发挥着自身对审美主体的涵养与化育。

三、藩王古琴辑谱的艺术功用——娱情、养德、治世

艺术具有天然的育人性,中国传统美育的特征在于“教化”,以潜移默化的特征将人的心性修养与艺术体验结合在一起。朱常淓所辑《古音正宗》有言:“自古圣帝明王所以正心修身齐家治国平天下者,咸赖琴之正音,是资焉。”[34]朱常淓将琴乐立足在儒家“内圣外王”的伦理哲学上,以心性修养的方式为琴乐的育人价值定性。再有“琴以通神灵之德,合天地之和,修身理性返其天真,岂他乐之比耶?”[35]可见,以琴育人是琴乐美育的核心,而实际上,这与藩王们确立的“琴道”观不无关系。藩王辑谱,是以“经典”为目的,以“经典化”为指归的辑谱行为也包含了对琴乐社会功用的关注。

(一)娱情

琴乐育人并非以知识教育为途径,而是以音乐的趣味性为先,诱发人的性情。藩王们以琴娱情,并非享受大众娱乐化的俗情,而是以“法喜”和“天趣”为指归,强调琴乐超越世俗的领悟与体道。朱权在《神奇秘谱》中说:“其涵养自得之志,见乎徽轸,发乎遐趣,诉于神明,合于道玅,以快己之志也。”[36]琴乐能够涵养人心,其发窍之处在于发掘乐曲中的“趣味”,以达到“快己”的审美效果。朱厚爝认为:“不遇知音则不弹也。如无知音。宁对清风明月。苍松怪石。颠猿老鹤而鼓耳。是为自得其乐也。”[37]弹琴者只面对“知音”和“自然”而弹,更为关键的是“自得其乐”,可以说,“自得”点明了琴乐也需要超越世俗之束缚,琴乐之美更在于现实世界之外构建属于弹琴者的精神世界,能够以自我之境界的确立而得以收获审美体验。藩王们弹琴自是雅事,朱厚爝自述说:“予之奉藩事亲之暇,读书吟咏之余,援琴以鼓之,效前人指决,深有乐趣。”[38]援琴时,以“前人指决”为样板,学习模仿,便能够深得琴乐之乐趣。依照古法而行的艺术,与古为友,便可享受艺术世界的美感。再有,“如拨云雾而睹青天,剪荆棘而循大道,深惬雅怀。”[39]朱厚爝在将琴谱一一校对,反复演奏后,描述了“豁然”的心境与审美体验。

然而,琴乐美感在藩王们看来是有所实指,而非“得意忘言”的体验。朱厚爝对“商”音的解读为:“隐士操,始许由乐志以自娱。”[40]他引用隐士许由为例,其清高志向的追求反映出琴乐适志自娱的功用,他还在《鼓琴十二欲》中说:“曲欲适情”,[41]曲目与弹琴者的情绪要相吻合,可以说,琴乐与审美主体的首要联系在于“愉悦情志”,若非如此,则无法引人入胜。朱常淓在《古音正宗》中说:“志躁者感之以静,志静者感之以和,和平其心,忧乐不能入,任之以天真,明其真而返照动寂,则死生不能累,万法岂能拘。”[42]弹琴者情绪的“躁”与“静”在感受琴乐之美中得以变化,最终归入平和。老子提出求道修养的六字真言——“致虚极,守静笃。”[43]虚静的要求并不是简单地在物理空间上远离俗世之人与物,而是令其不阻扰内心。琴乐的演奏与品鉴也不是必然要处在无人的物理空间,考验的是一个人能否于喧闹之中自处宁静的精神境地。朱珵坦《五音琴谱》中说:“琴,古乐也,……可以宣调情志感格鬼神,重器之中其德至优,故进御君子焉。”[44]朱珵坦全过程展现了琴乐的艺术功用,而在首位的便是“宣调情志”,可以说,“娱情”在藩王们看来是琴乐艺术功用的第一层要义。

(二)养德

儒家认为“仁”是一种天赋道德,艺术的形式可以是“美”的,但内容得是“善”的,符合“仁”的要求。琴乐能够扶正人心,进而疏导政务,其言建构的是“琴乐—人心—社会”的艺术教化逻辑。

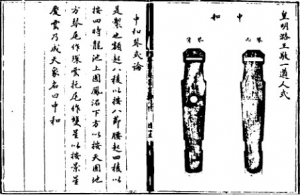

朱厚爝在《风宣玄品》开篇提到:“予观夫琴乃正乐也,圣君贤相高人良士侂此以写孤怀寄郁悒。虽一时之见,风俗之淳漓、人心之美恶,于斯可知,其中和之音足以感天地格鬼神、可以禁邪心养德性。”[45]朱常淓以“中和琴”(如图1所示)留名于世,足可见他深受儒家中和思想影响。孔子“礼之用,和为贵”的中和思想是以继承先秦时期“和”的思想深化而来,孔子说:“《关雎》乐而不淫,哀而不伤。”[46]这便是在宣扬一种雅正中和之美,孔子认为《关雎》之美在于处在“乐”与“淫”,“哀”与“伤”的辩证统一关系中,音乐表达的情感是有节制,有限度的,要合乎“礼”的规范与要求。与之相反,“郑声”无法节制情感,肆意妄为地抒发情志,因而不是审美的境界。朱常淓很好地继承了儒家音乐美学思想,以“和”为审美标准,既认可琴乐能够抒发人的情感——“侂此以写孤怀寄郁悒”,又认为这种“音乐书写”可以反映社会风俗的美丑,可见他也认识到琴乐能够反映社会现实。最为关键的是,朱常淓也强调琴乐的个人美育功用——“养德性”。可见,朱常淓的琴乐美学思想呈现出几层关系:“琴乐抒发性情”“琴乐反映现实”“琴乐修养德性”。此三者之间本身具有前后逻辑关系,依次为前提。朱厚爝在《鼓琴训论》中也说道:“尝谓琴者禁也。禁邪归正。以和人心。”[47]人心需要调和,而古琴之道的最终境界便在“和人心”。

图1 朱常淓制“中和琴”

朱权在《神奇秘谱》中提到:“然琴之为物,圣人制之,以正心术,导政事,和六气,调玉烛,实天地之灵器,太古之神物,乃中国圣人治世之音,君子养修之物,独缝掖黄冠之所宜。”[48]在朱权看来,琴的体性在于“教化”,是以君子修养为指归的艺术形式。琴是圣人制作,其直接目的在于“正心术,导政事,和六气,调玉烛”,这与儒家思想中强调以“仁”为要求的艺术目的相一致。“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”[49]“好”字强调的是从认识到审美的进发,人们在追求“仁爱”这一道德目的的同时,应该在主观意识中获得审美的享受,也就是审美的境界高于道德的境界。再有“兴于诗,立于礼,成于乐。”[50]道德修养的最后完成是通过音乐的熏陶,换言之,艺术为人们的道德修养助力,这也就是朱权所说的“正心术”。

(三)治世

古琴育人在于“正心术”“养德性”,而育人之目的更进一步在于治世。朱常淓在《古音正宗》中收录了《礼乐序》。在儒家看来,除却提升个人的道德修养,艺术还与政治风俗相关,孔子问志,曾皙说:“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”[51]曾点描述了一幅和谐的社会画面,乃是儒家政治理想的缩影,更是一种审美的境界,而政治与审美的连接正在于“君子”的修养达成。因此,儒家艺术哲学中内在地建构起“艺术—君子—政治”的脉络,是以道德君子为中心的艺术哲学,而朱权的琴乐思想正是以继承儒家艺术哲学为前提进而落脚在古琴上的阐发。正如朱权所言,琴乐归根结底是“治世之音”与“养修之物”的结合。

朱权看到了自古以来琴谱流传的弊端,在于师传的私密性。师徒相传本身是琴谱传承的重要方式,但正因如此,仅限于师门内部的流传往往会导致曲谱的失传。朱权辑谱,正在于建立一种公众性的典范,以供后世传承。朱权重视琴乐的正统地位,也看到了经典的传承作用,更为难得的是他将建构琴乐经典“公开化”,以辑谱的形式分“分享”出去,进而扩大了琴乐传承的广度。“其吟猱取声之法、徽轸之正,无有吝讳,刊之以传,后学观是谱,皆自得矣,非待师授而传也,诚为万金不传之秘。”[52]学琴者观谱便可“自得”,不必入某一师门方能习得,这种教育的公众性颇有儒家“有教无类”的风范。

朱权的政治责任意识极强,为此,将之在琴乐上得以生发,“奈何俗浇道漓,淳风斯竭,致使白丁之徒、负贩之辈、娼优之鄙、夷狄之俗、恶疾之类,一概用之,曾无忌惮,乃致妖气侵淫,厌毁神物。斯琴之不祥,物之不幸,贵物贱用,道有不古者矣!刘向曰:‘贵物不加于臣下,礼乐不陈于四夷。'况其琴乎?予乃恻然兴慨,每为痛惜。”[53]可以说,朱权身上富有儒家“沉郁”的审美人格精神,在面对社会世俗对古琴的摒弃与厌毁,他带着哀怨郁愤的情感体验重申古琴的功用,由此可见,朱权的文化涵养中以“仁”为背景,“仁”是一种悲悯、同情与关爱之心,这也可以进而说明朱权何以强调琴乐的社会政治目的。

朱厚爝的《风宣玄品序》中对“徵”音的解读说:“儒士操,始夫子养性以致治。”[54]弹琴者以君子自居,修身养性在于培育自身道德,其进一步的艺术功用在于社会和谐,天下大治,这是儒家“修齐治平”的人格美育观。

蔡仲德认为:“中国音乐美学史的对象不是中国古代音乐作品、音乐生活中表现为感性形态的一般音乐审美意识,而是中国古代见于文献记载,表现为理论形态的音乐审美意识,即中国古代的音乐美学理论,中国古代的音乐美学范畴、命题、思想体系。”[55]诚然,琴论直指琴乐美学,对琴论的发掘有助于琴乐美学的理论构建。藩王辑谱中既有琴之技艺层面的知识性传承,又有琴之乐道层面的理论性反思。对明代藩王辑谱的探索,是技道互参的双向观照。古琴艺术传承至今,左手的演奏技法主要有吟、猱、绰、注、上、下、进、复等。右手的演奏技法主要有托、劈、抹、挑、勾、剔、打、摘、撮、轮、拨、刺等。这些演奏手法皆可在藩王们的辑谱中见到,可以说,藩王辑谱为中国古代琴乐发展提供坚实的助力,辑谱中初步探索了古琴教学的方式方法,如《弹琴须知》《鼓琴训论》等,可以说是趋向成熟的古琴教育思想。统而视之,藩王辑谱中的琴乐美学思想独树一帜,代表了来自皇家正统的音乐观,作为统治者与民间社会的“中间人”,藩王的文艺活动能够快速吸纳民间审美,因而并不以完全意义上的统治者意识形态为全部内容,反而更具融通与时代性。

注 释

[1]《明史·列传五·诸王二》,台北:鼎文书局1982年版,第3593页。

[2]赵春婷:《五本明代藩王琴谱的内在关系及对明代琴学的影响》,《音乐研究》2006年第1期,第29—40页。

[3]朱厚爝:《风宣玄品》,见《琴曲集成》第二册,中国艺术研究院音乐研究所,北京古琴研究会编,北京:中华书局2010年版,第15页。

[4]《白虎通义·礼乐篇》,见《文渊阁四库全书·杂家类·子部(一五六)》,台北:台湾商务印书馆1968年版,第850—917页。

[5]同[3],第3页。

[6]《礼记集解》,孙希旦撰,北京:中华书局1989年版,第976页。

[7]《论语译注》,杨伯峻译注,北京:中华书局2017年版,第42页。

[8]朱常淓:《古音正宗》,见《琴曲集成》第九册,中国艺术研究院音乐研究所,北京古琴研究会编,北京:中华书局2010年版,第285页。

[9]李贽:《焚书》,北京:中华书局1974年版,第566页。

[10]朱权:《神奇秘谱》,见《琴曲集成》第一册,中国艺术研究院音乐研究所,北京古琴研究会编,北京:中华书局2010年版,第107页。

[11]谭玉龙:《朱权与明代前期音乐美学之雅俗精神》,《天津音乐学院学报》2018年第1期,第46—56页。

[12]同[3],第4页。

[13]朱珵坦:《五音琴谱》,见《琴曲集成》第四册,中国艺术研究院音乐研究所,北京古琴研究会编,北京:中华书局2010年版,第193页。

[14]同[3],第3页。

[15]同[8]。

[16]同[10]。

[17]解缙:《春雨杂述》,见《历代书法论文选》,上海:上海书画出版社1979年版,第499页。

[18]同[10]。

[19]同[10]。

[20]同[10]。

[21]同[3],第16页。

[22]《中庸译注》,李春尧译注,长沙:岳麓书社2016年版,第5页。

[23]同[3],第15页。

[24]《荀子》,方达评注,北京:商务印书馆2016年版,第5页。

[25]同[3],第16页。

[26]同[8],第247页。

[27]同[3],第16页。

[28]申时行等:《明会典》卷五六《事例》,北京:中华书局1989年版,第354页。

[29]同[7],第87页。

[30]同[10],第159页。

[31]同[3],第16页。

[32]同[3],第16页。

[33]同[3],第21页。

[34]同[8],第386页。

[35]同[8],第249页。

[36]同[10]。

[37]同[3],第3页。

[38]同[3],第3—4页。

[39]同[3],第4页。

[40]同[3],第14页。

[41]同[8],第252页。

[42]同[8],第385页。

[43]《老子今注今译》,陈鼓应注译,北京:商务印书馆2016年版,第134页。

[44]同[13]。

[45]同[3],第3页。

[46]同[7]。

[47]同[3]。

[48]同[10]。

[49]同[7],第87页。

[50]同[7],第116页。

[51]同[7],第170—171页。

[52]同[10]。

[53]同[10]。

[54]同[3],第14页。

[55]蔡仲德:《中国音乐美学史》(修订版),北京:人民音乐出版社2003年版,第3页。