本文刊载于《音乐文化研究》2025年第2期,第95-101页

内容提要:减字谱是古琴音乐的独有记谱方式,发展至今,统计有一千余个减字指法,系统地标记了左右手的指序、音位、弦数等。古琴演奏者必须参看减字谱,才能准确地弹奏琴曲。通过对比“上下”“进退”“绰注”这三组指法异同,探究减字谱指法的音乐表现。

关键词:减字谱指法;绰注;上下;进退

作者简介:连家杰(1999—),女,中央音乐学院硕士研究生(北京,100000)。

减字谱是一种古琴专用的记录指法、音高,简略节奏的记谱法。在古琴演奏与打谱活动中,减字谱的理解与处理决定了音乐表达的完整性与表现力。对于古琴演奏者来说,减字谱的识读演奏是最重要的基本功。然而自减字谱诞生至今,古琴的减字指法繁多,能流传并常用于今日的数量却不大。因为现代古琴传谱的大众需求提升,古琴减字指法简化合流,许多减字谱原义被忽略。如“上下”“进退”“绰注”这三组减字指法,虽然减字记载不同,但是在大多数情况下,演奏者会忽略其细微差异,采取相同的演奏方式。如何处理此类减字指法,给演奏者造成了困扰,致使打谱与演奏上不够精准。笔者将以这三组指法为例,探究其三者异同,以及其暗含的音乐演奏提示,以体会曲谱古意。

一、存见谱本三种指法释义及演变

在唐以前,古琴主要使用文字记谱法,北魏《琴用指法》与现存唯一实证《碣石调·幽兰》,都属于文字记谱的资料。我们所谈论的减字谱减字,大约在唐中期,由曹柔等人改编简化,才逐渐发展,最后替代文字谱。宋代有成玉礀《琴论》(北宋末,成书年代不详),仍然体现了大量唐代早期文字谱的风格,减字谱在南宋末期基本定型,如南宋末年陈元靓编《事林广记》与姜夔《白石道人歌曲》,都可看出,古琴音乐形成规范统一的减字谱记谱体系。

明代是古琴音乐发展的重要时期,皇室子弟的热情参与及印刷技术的成熟,使得明清出现了大量公开刊印的琴谱指法书,如《神奇秘谱》《风宣玄品》《杏庄太音补遗》《文会堂琴谱》《古音正宗》《大还阁琴谱》《澄鉴堂琴谱》《五知斋琴谱》《自远堂琴谱》《指法字母汇参确解》等,这些琴书有的编汇了前代散佚残篇,较为完整地保留了琴用指法的释义传承。如晚唐陈康士、陈拙整理琴谱,撰有《陈居士指法谱决》《陈拙指法》《大唐正声新社琴谱》等,《陈拙指法》就见于明代《琴书大全》中。

“上下”“进退”“绰注”三种指法的释义考证范围,为唐初到近代的一百二十余本琴书谱集中,并参考查阜西《存见古琴指法辑览》、管平湖《古指法考》、张子盛《古琴指法谱字集成》等指法集。在同一指法记谱传承的过程中,由于地域、流派的演变,文字谱风格的遗存及手抄书写的影响,常出现一字多种写法的情况,此时应当明确,判断是否为同一指法,进行归并与剔除。经过整理,在历代琴谱中共统计出:对“上下”的释义53条,对“进退”的释义22条,对“绰注”的解释163条。

笔者对三种指法释义进行汇总,梳理演变过程,并分析其异同。仅选取“上下”“进退”“绰注”的单字指法减字,并以公开刊载的指法琴谱为据本研究。组合指法如“进退”“退吟”“退下”等,不在研究范围,仅作辅助对比参考。

(一)“上下”之释义及演变

“上下”是古琴左手指法中最基础的指法概念,分为功能标记的“上下”与演奏指法的“上下”。功能标记的“上下”,表示方位动作,笼统提示演奏者的左手移动方向:古琴以左为下右为上,故而左手在琴弦上左右滑动的动作,便称为“上下”。功能性的“上下”,可以概括很多种指法情况,如“进退”“绰上”“注下”“引”“淌”,都是上下走音的一种;而演奏指法的“上下”,仅表示减字指法“上”与“下”,往往配合具体的徽位标记,是针对某一个音的具体演奏方法。

在演奏指法的“上下”被记载之前,有非常多的琴谱文献中提到“上”与“下”,这时我们应当根据语境判断,多数理解为功能标记、方位动作,而不可将其当作某个音的演奏法,即本文辨析的古琴指法“上下”。唐代《诸家拾遗指法》:“上声,吟蹙抑二声或三声,抑则向上举小指为妙。”[1]这里讲的是“上声”,就应当理解为功能标记性质的“上”。

最早明确解释出现演奏指法“上下”的琴书是明《新传理性元雅》:“上,得声而上。凡上皆从下上本徽。”[2]这里的“上”,很简单地解释为自下而上,即自左至右,共两声:“得声”与“上”,是一个具有音头的完整滑音。“上”出现得很晚,那么在“上”出现之前,古琴中的上滑音往往被称之为“引”。随着古琴左手技法的发展,指法不断精准细致,“上下”才从功能标记分化出单指演奏法的释义。“上”作为指法减字,承担了一部分“引”的功能,并与“引”区分开来。

清代沈琯《琴学正声》中就曾指出“上”与“引”的区别:“上,得音直上,与引稍异。如一上二上,各于上处取音得力。”[3]相较于要求和缓的“引”[4],“上”仅表示数目方向的简单标记,且常配合具体的徽位,如“上七九”“二上六二”等。《琴学正声》还将“上下”合并解释,认为“上下”与“退复”相同。

清《百瓶斋琴谱》对“上”的演奏运指有一定的要求:“运指宜挺劲,两头着实,有起有顿,则出音实在而不飘。”[5]现代演奏中可以理解为工整均匀的滑音,速度与力度都适中,清晰地将两个音位的音弹奏出来即可。

相应的,《新传理性元雅》中也解释了“下”:“下,得声而下。凡下皆自上而下本徽,亦有从此徽下彼徽者。”[6]同样也是对单字指法“下”最早的明确解释。后世琴谱大多继承这一观点,“下”同样为两声。

也有将“下”与“退”等同解释的。如清《琴学心声谐谱》:“下,下也。即徽下或下某徽,即退耳。”[7]这一琴谱将“上”和“引”等同,“下”和“退”等同,此为撰者庄臻凤的个人观点,也代表了现今部分琴人的理解和疑问,笔者在下文将对此进行辨析。

清代《与古斋琴谱》对“上下”指法进行了组合解释:“于按弹其位后,指走上一位得声曰上,走下一位得声曰下。或二上二下,或一上一下,或两上一下,或一上两下,阅谱所注几上几下用之。凡上下之位,以协调音为要,非任意而无定位也。”[8]

综合来看,“上下”作为最基本的滑音指法,在早期被“引”“退”等指法涵盖,明确提出概念的时间较晚。“上下”由功能性到演奏法的演变,经历了从唐至明的时间,对“上下”的释义,也由最初与更早的“引”“退”混用互相解释,到明确提出定义。但“上下”的释义并非随着时间先后线性演变,而是至今仍存在多种解释方式。在实际演奏中,“上下”指法运指匀速,距离视标记徽位而定,可以连上连下,蕴含的音乐表情色彩较淡。

(二)“进退”之释义及演变

“进”作为单字指法出现较晚,最早出现“进”一字是在组合指法“进复”中。明尹尔韬《徽言秘旨》中对“进复”解释道:“进复也。有退复自有进复,取音即向上徽一带而复退,乃一上一下也。如云作引,此误传。徽远应云带上某徽,仍退下某徽。如徽近,用在徽之半取进复,易于览也。”[9]

这里其实很好地解释了三点。第一点,进复的运指动势是一上一下,“进”则是上行,“复”则是返回下行。故而“进”做单字指法时表意为上行,自下而上;第二点,“进复”不是“引”,也不可以写作“带上”,名称不同,功用不同;第三点,“进复”的距离较小,在“徽之半”,而距离较大时,才可以用“带上……仍退下”;等等。

对于“进”的单字指法释义较少,也较为统一,即自下而上。最早单独出现在清《虞山李氏琴谱》:“进也。自下而上。”[10]历代并未形容“进”这一指法的运指演奏,清代《桐园草堂阳关三叠》认为“进”的运指距离应当稍短,这一特点为我们区分“进”与“上”提供了依据:“进也。如大指按七徽得音上六半为进。”[11]此观点复与上文尹尔韬《徽言秘旨》相同,即认为进与下、引的区别在于运指距离。虽然我们在打谱与演奏中,并未严格按照桐园草堂琴谱的要求,但是仍可以通过此观点得知,“进”与“上”“引”有着不同的意义。“进”的指法由与“进退”组合表左手的滑音,到清代,才有明确对指法单字“进”的解释。

在唐《指法字谱》(公元9世纪)中就简略描述过“退”:“退,退也。”[12]明《风宣玄品》:“退。按指得声,退至下徽。”[13]其义很好理解,即按指得音之后,向下滑行到下一个徽位,对于“退”的演奏要求不多。

“退”的指法很早就出现了,与之相配的“进”却至少晚于“退”800年才被记载。在清代《桐园草堂阳关三叠》和《枯木禅琴谱》中,“进”与“退”才被有意识地拿来对比陈述,与“上下”“绰注”一样,作为组合指法解释。此前的“退”几乎都是单独出现。组合指法有退复、退吟等。为什么会出现这一情况呢?笔者通过查阅对比大量现存琴用指法书籍,推测思考如下。

1.在琴用指法发展早期,音乐家较为注重右手指法,对于左手的指法解释相对概括,仅以“按”“泛”等大类区分。对于左手指法“按”类,并未详细写明。故而左手指法在早期没有发展出规整的对照组合,常以单个指法出现。如“抑”“节”“蹙”,这些都没有反向成对的匹配。

2.“引”的出现与“退”相对,在早期它们成为一对指法,常常相邻出现。“引”有上的意思,在形容上滑音时,引与退的运指相同而方向相反。这就造成“进”的概念并没有随着“退”而出现。“注、绰、引”在多数琴谱中顺序出现,位置在左手指法的最前端列出,说明“引”这一指法在古代古琴演奏时占有重要且常用的地位。关于“引”,最早的赵耶利《弹琴右手法》中说道:“按指后却曰引,要肉声。”[14]他指出最早的一引是按指得音后,左手再行动的声音,且音色温和为佳(肉声)。在唐《陈居士指法》中说:“引。如右手指鸣弦,左按徽声复引上曰引,四指同。”[15]在对“引”的早期释义中,按音得声后上行即是“引”,与“退”相对,完全可以包含“上”的演奏,甚至更加丰富灵活。

3.“进”最早以“进复”出现,那时琴者关注于“进复”与“撞”的区别,“进”与“退”的关系并不密切。“撞”即得声急上而下,进复与撞同为一上一下,进复的徽距为半徽左右,撞更短;进复的速度比撞稍缓。沈琯《琴学正声》就讲出进复与撞的区别:“得音而上,复下本徽,较撞而缓。”[16]

从速度上我们将“引上复退”“进复”“撞”由慢到快来排列:引上复退——进复——撞;从距离上我们将“引上复退”“进复”“撞”由远到近来排列:引上复退——进复——撞。

(三)“绰注”之释义及演变

在琴用指法发展早期,古琴左手指法没有“上下”之单字指法的概念,“绰注”就是最初表示上滑音、下滑音的减字。

唐陈拙《琴籍》:“绰按、注按,其声藏头,无起有止,止声应徽。分其徐疾:徐者声慢离徽远取;急者声快离徽近取。绰注取声和润,声不干枯,各见一声,名曰‘起头’。”[17]

《琴籍》中并没有直接解释“绰”和“注”的文字,但此处的“绰按”和“注按”,其实就在说明绰注的运指以及音效,等同解释绰注。陈拙对绰注有四点形容:一、绰注没有音头,强调音尾即落指所在徽位;二、绰注的距离和速度可以调节,据乐句情况而定;三、绰注的音色应和润;四、绰注形成一声,是本音附加的演奏效果。自陈拙起,后世多沿用此义。

唐《陈居士指法》明确了“绰”的方向,同样认为“绰”应该无头:“绰。如右方着弦,先以左从徽下绰至徽曰绰,四指同,其声无头。”[18]

宋《成玉礀指法》除了讲明方向与藏头的要求外,对“绰”的演奏法扩展丰富,提出了具体的演奏要求:“自下引上作藏头曰绰。如大九打三谓大指自十徽以来虚绰,至半徽以上方是实按,至于九徽势如飞初鸥下也。”用虚实来增加“绰”的表现力,可以看出这时对于“绰”的要求,远高于“上”和“进”,有明显的音乐表情功能,“绰虽恶缓,亦忌太速,尤不欲使引有声。一说或从绰其声来无头,假如大九绰打三,谓于九十徽间,下指急引上至九徽,令有无头声也”。[19]明《太和正音琴谱》认为:“绰也……其声如琢玉之活,其声无头。”[20]要求绰灵活轻松。绰的藏头是琴用指法关注的重点,成玉礀并给出了使其无头的方法,即绰的前半段急上,并虚按。清《指法汇参确解》:“实则发无定位,有逮隔二三徽者,视调之缓急爲之,注法亦然。”[21]提出“绰”发无定位,甚至向上走音的距离也不定,皆是视曲调而定,绰注同理。民国《梅庵琴谱》也持有此观点:“发无定位,远近不拘,手要灵活,取音方妙。”[22]

由此笔者总结了“绰”的几个特点:其一,方向是从左边徽下绰至本徽;其二,发无定位,绰一般较短“半许”,但也有较长距离的绰,视乐曲而定;其三,绰没有音头,也就是不要在起始音位有慢速停留;其四,指法风格要求灵活、轻快,不应太慢,相比正常速度滑音稍快。

“注”这一指法的记载,几乎与“绰”如影随形。可以看出,在琴用指法发展过程中,“绰”“注”始终是一对照组合指法。与早期的“抑按”“摽拂”类似,经由文字的形容演变落成指法专用术语。

“注”是一个带有形容词色彩的下滑指法。如唐《陈居士指法》说:“注。如右指鸣弦,左按徽,声注下曰注,四指同。谓用指向下作无头声,如水之注下。”[23]“注”的释义直接涵盖了其演奏特点,要求下滑音像流水一下注下,同时作无头之声。如宋《名数发端》:“注字,谓用指作无头如水注下也。”[24]明《琴谱正传》更是形容了“注”的运指过程配合“吟”的指法可以作出的荡漾轻松的音效“吟下且注,游漾而下”。[25]民国《梅庵琴谱》将“绰”和“注”合并在一起解释:“注也。从上而下谓。其法与绰相反而实同,亦必发无定位,或自上律。”[26]

二、“上下”“进退”“绰注”之异同

(一)起止音位相异

“上下”是得音之后向上(弹琴者之右)或向下(弹琴者之左)移动,移动位置若无特殊标记,往往在一个音位左右。即“左手上九徽”起始音位在十徽;“左手下七徽六分”起始音在七徽。清《研露楼琴谱》:“上,上也。即徽上或上某徽。”[27]对于“上下”的起始音位有两种情况的说明,但这两种情况无论起始音在何处,都会产生两个音位的移动。“上下”即指本音演奏完后,左手再次移动所产生的音,一次“上下”共产生一按一滑两个音。

“进退”是得音之后进(弹琴者之右)或退(弹琴者之左),一般不特别标记进退的徽位,默认为一个音位。即“左手进九徽”起始音位在十徽;“左手退七徽六分”起始音在七徽。清《枯木禅琴谱》:“进也。或作上。”[28]是指在某些情况下,“进”与“上”体现的音效一致,可以互用。一次“进退”也产生一按一滑两个音。

“绰注”是此音本徽位由下(左)绰,或上(右)注到本徽位,是本音自带的上滑/下滑效果,一般标记在本音减字上,不标记具体起始徽位,止音本徽。即“左手绰九徽”,起始音在九徽下,上滑至九徽;“左手注七徽”起始音在七徽上,下滑至七徽。一次“绰注”共产生一个滑音。

(二)音乐表现相异

在音乐的表现效果上,三组指法有各自的特征与要求。音乐的表现力包括速度、力度、身体语言动作、气息走向等因素。[29]将其细化到减字的演奏上,影响其音乐表现的因素即指法的强弱、快慢,腕与臂、掌与指尖的联动关系,走音运动的方向距离等。在相似度较高的指法之间,音乐的效果往往由这些具体细微的因素塑造区分。

“上下”是最简单直接的表示音位的移动,历代谱字释义并未对其指法有过多的表情要求。“上下”可以认为是最基本的左手滑音提示,我们在演奏时的运指取音合乎中度,动势自然匀速。

“进退”的音色色彩明显浓郁于“上下”。琴家对“进退”虽然演奏方式上着墨不多,却对其距离有所规定,多数认为“进退”应在徽位半许之间。当然也有直接写明进退的徽位的,这时“进退”与“上下”的差异更小,近乎等同。笔者总结认为,“进退”的距离一定程度上影响其演奏风格,“进退”的动势更加自由,音乐风格更加灵活。

“绰注”的演奏是三组指法中最多变灵活的,历代琴家对其演奏的解释也最为丰富。“绰注”距离一说较短至“半许”,一说自由,多数可据乐句情况而判断。“绰注”带有明显的演奏风格,“绰”取音无定位,运指速度稍快,“注”模拟流水下行,流畅自然,力度在本音音尾汇集。关于“上下”与“绰注”的区别,在清代《百瓶斋琴谱》就有一些解释:“上下生于绰注而效用不同,绰注合两位为一位,融两声成一声,上下则分一位为两位,化一声成两声,绰注取其和音上下乃用作行腔。”[30]首先,阐明了“上下”由“绰注”分化而来,与笔者的总结一致;其次,指出“绰注”合两位为一位的演奏特点,即“无音头”的一声;最后,引入了行腔的概念,类似戏曲演唱中依据字句音节来运腔,使音乐流畅自然的方法。“绰注”就是一种演奏者根据乐句情境,自由变化演奏的上下滑音,是按音弹弦之外的运指音,也就是我们常说的古琴之“韵”的重要因素。

(三)移动方向相同

三组指法都属于左手滑音大类,且分别有两个方向的对应。在一些记谱和演奏中,有“上”与“进”可以互相替代演奏效果,“下”与“注”都能标记所需求的音的情况。例如,“上七九”与“进七九”的演奏指法近乎一致,音响效果也基本相同。上文整理到,历代诸家琴谱中不乏将上进等同,上绰等同的观点。这也说明了三组指法早期根源相同,而在后期分化出不同的演奏法释义,以至于在长期的记谱演奏中,三组指法的功能重叠混用,含义模糊。

除了笔者上述的几点不同情况下三种指法的组合功用外,我们在演奏学习与打谱时,也需要注意到相似指法不同减字表现的音乐表情功能。是不同音乐表情需求,使曲作者选用不同的减字来标记。明确其细微区别,并结合前后乐句语境来调整奏法,不可混淆一概而论。

三、演奏中的音乐处理

(一)减字谱的表情功能

减字谱的表情记号不是单独标记,而是通过相似演奏法的不同减字来表现。古琴的减字在发展过程中不断归并、分流,随着每代琴家的努力愈发完善。我们可以发现一些指法的逐渐消失,也可以发现从无到有被细分提取出来,到今日常用的指法。现代古琴演奏常使用到的减字谱百余种,不过古琴减字谱宝库中的冰山一角。

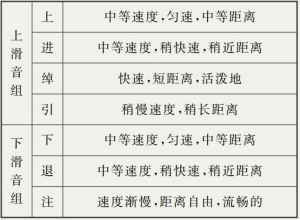

现代琴谱中减字谱常配合五线谱、简谱等现代音乐记谱工具、借用符号与音乐术语,才可以较为完整地记述一首琴曲,这显然忽视了减字谱本身的表情功能。减字谱的节奏、强弱、速度,都可以通过谱字提示表达出来。例如,谱字的“入慢”“少息”,代表速度渐慢、时值稍长,三音组合指法的“轮”与“叠勾”,往往处理为三连音与前十六组合。通过仅存的通用谱字,依然可以明确一些隐藏的表情功能。笔者就以“上下”“进复”“绰注”为具体例子,总结其演奏特点与表情功能(见表1)。

表1 三种指法的演奏特点及表情功能

(二)演奏与实例应用

在减字谱演奏过程中,琴者按谱鼓声,依据减字谱的提示奏出旋律。现代古琴教学演奏往往使用五线谱辅助提示节奏、强弱,从减字谱到辅以五线谱的形式,称之为“打谱”。但与五线谱记谱法不同,古琴减字谱并没有单独成系统的音乐术语谱字,而是将演奏的表情要求化为具体指法,融合在指法谱字里。用不同的减字来记谱,来表示类似或相同的演奏法的不同音乐表情、每种指法都具有的特殊演奏功能。

演奏者在打谱与演奏时,需要注意相似演奏法之间的细微差异,根据减字谱的提示,作出适合的力度、节奏、情感等多因素的综合处理。

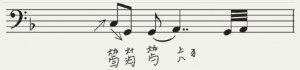

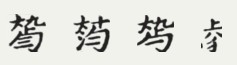

笔者以《琴谱正传》中《广寒游》的打谱为例,解释“绰”与“上”在打谱过程中的不同效用。如《琴谱正传·广寒游》第一段原谱(见谱例1)。

谱例1

此乐句有绰、注、上三种左手滑音指法,可以集中明显地反映出本文所讨论的三种指法异同。我们根据《琴谱正传》对于“绰注”和“上”的释义,提取出其中的音乐处理。此处的“绰注”应采取小幅度、较快速度的节奏编排方式,与后续“上八徽猱”的时值区分出来。故“绰注”采取二八的音值组合法,上八徽为复附点四分音符,时值拉长,最终打谱见谱例2。

谱例2

笔者通过“上下”“进退”“绰注”三种指法,分析其异同,将减字谱中包含的演奏提示提取出来。古琴相似演奏法,通过不同减字的方式记录演奏处理、音乐表情,这是古琴艺术孕育于中华深厚传统文化中、发展千年而结出的智慧成果。对古琴演奏中最基本的上下滑音组进行辨证区分,以此为基,可以梳理解读更多相近指法组,帮助演奏者更好地理解减字谱的演奏提示以表现音乐;同时,在打谱和复原古谱的工作中,对我们研究节奏句读、情绪表现有所帮助,便于解读浩瀚减字谱中的音乐秘密。

注释:

[1]文化部艺术研究院音乐研究所、北京古琴研究会:《琴曲集成》,中华书局,2010 ,第五册,第161页。

[2]同[1],第十四册,第28页。

[3]同[1],第八册,第184页。

[4]同[1],第九册,第13页。《思齐堂琴谱》“按指九徽上得声,乘声从容引上八徽,其声和缓而得则妙”。

[5]顾玉成辑:《百瓶斋琴谱》,中国书店,2015。

[6]同[1],第八册,第184页。

[7]同[1],第十二册,第52页。

[8]祝风喈辑:《与古斋琴谱》,中国书店,2010,第28页。

[9]同[1],第十册,第23页。

[10]同[1],第二十册,第24页。

[11]同[1],第十八册,第361页。

[12]同[1],第二册,第19页。

[13]同[1],第二册,第19页。

[14]同[1],第十二册,第52页。

[15]同[1],第五册,第154页。

[16]同[1],第十四册,第28页。

[17]杨元铮:《琴籍义证》,文化艺术出版社,2020,第97页。

[18]同[1],第五册,第153页。

[19]同[1],第十二册,第159页。

[20]同[1],第十九册,第39页。

[21]同[1],第二十册,第216页。

[22]王宾鲁:《梅庵琴谱》,中国书店出版社,2013年,第77页。

[23]同[1],第五册,第153页。

[24]同[1],第一册,第98页。

[25]同[1],第二册,第398页。

[26]同[22]。

[27]同[1],第十六册,第447页。

[28]同[1],第二十八册,第36页。

[29]“贾斯林概括了表演表现力的五个方面:‘1.生成的规则……2.情感表现……3.随机变化性……4.运动原理……5.风格的意外’。”高拂晓:《音乐表演艺术论》,西南师范大学出版社,2016,第51-53页。

[30]同[5]。