摘要:古琴具备养性修身、人生修养、立命进德的意义,是最具中华文明“五性”特色的乐器之一,历代文人琴家以诗文赋予其“虚”的精神象征和深刻美学意蕴。精神层面,“虚”既展现了古琴娱心修身、指意致道的功能,又代表了文人追求自然和谐、天人合一的理念。乐本层面,“虚”不仅表现为技法上的运用,更是构成古琴艺术美的核心要素,是其美学追求的体现。重读庄子“言意之辨”,取古琴之“虚”——“技”“技中之虚”与“技外之虚”三个维度剖析,探讨古琴“虚”美之“含蓄其音”“音宜古淡”,主张“以音传神”“贵得情”,强调“乐和人情”的审美观念。

关键词:古琴艺术;“虚”;审美意蕴;言意之辨

作者简介:池瑾璟(1983—),女,浙江音乐学院副教授。

基金项目:2020年国家社科基金艺术学重大项目“中国器乐表演艺术研究”(项目编号:20ZD16)阶段性成果。

刊载于《天津音乐学院学报》2024年第3期,第122-135页。

古琴家查阜西曾说:“古琴这一音乐是一种几千年来存活在民间从未失传的艺术”[1]。稽之往史,古琴艺术作为中华文明的重要组成部分,是中华民族独特思想、道德、哲学及精神气质的文化基因之集中体现,深刻体现了包容性、创新性、和平性、统一性与连续性的“五性”特质[2]。其产生本源、历史文化、形制特点、音色韵味、审美标准等都与中国哲学、美学之“虚”一脉相承。所谓“五性”,“连续性”是中华文明开卷可知未曾发生过文明断裂或替代的直观特性;流衍不断地汲古开新、唯变斯定、绳绳不绝的进取动力,以“创新性”达致“连续性”,沛然莫御,浩大深广;追求“天地之常经,古今之通谊”,使“统一性”与“连续性”相互成就、传承统绪;以“包容性”涵育“统一性”,以“和平”“包容”求“统一”,“天地位焉,万物育焉”,以“和平性”化育,从内心融合达于天人融合、物我融合。其中,“虚”既是其艺术层面的表达,又是美学层面的追求,还是“五性”连接历史、结集文明的无形缆索与文化肖像。审视文人笔下对“虚”的运用,有王维的“空山不见人,但闻人语响”[3]的含蓄表达,黄滔“虚者无形以设,有者触类而呈”[4]以及陆机“课虚无以责有,叩寂寞而求音”[5]的虚生有形等。这些作品无一不体现了“虚”与“实”的对立统一,以及“虚”在“实”的衬托下凸显的“无形”“自然”“虚静”等属性。纵观历史,“虚”成为古人的观照对象,引发了历代文人哲人反思自身、反思他物、以虚指意的感悟和阐释。《道德经》载有“虚而不屈”“虚其心实其腹”“致虚极守笃静”,《庄子》有言“虚者心斋也”。从哲学角度审视,唯琴具“虚”之美德,古琴之“虚”与道家“大音希声”“道可道,非常道;名可名,非常名”等观点有相通之处,庄子所言“得意而忘言”更是与古琴之“虚”的精神实质如出一辙。因此,从庄子“言意之辨”说开去,探讨古琴艺术中“虚”的审美意蕴。

一、古琴之“虚”的美学基础

古琴,作为中国最古老的弹拨乐器之一,不仅深植于古代先民的生活与文化土壤之中,还受到历代文人墨客的青睐。他们或著文立说,或吟咏诗篇,为“琴”赋予了丰富的精神内涵和文化意义,使其在中华传统文化中独具一格。在历史发展过程中,古琴功能的扩展对其艺术形态产生了直接影响,推动了传统琴学理论的形成。部分学者主张,春秋时期,古琴因演奏者的社会地位差异,逐步分为“文人琴”与“艺人琴”两大体系。“‘文人琴'的主体多为士大夫、诗人、画家等文人群体,且是业余性质的,‘艺人琴'的主体则是以琴为职的专业琴者,包含乐官、乐伎、琴僧、琴师等,二者在古琴艺术的精神领悟、技法运用、社会知名度与影响力等方面既有着联系又存在差异,共同构成了延续中国古代两千多年不间断的大古琴传统。”[6]此后,在历代文人琴家的不懈探索与推动下,古琴艺术逐渐发展壮大,形成了一套丰富的琴学理论体系。该体系广泛涵盖了琴论、琴赋、琴诗、琴歌、琴曲等多个领域,为古琴艺术赋予了深厚的历史底蕴与文化内涵。在古琴艺术中,“和”“清”“虚”“淡”等重要审美范畴的提出,不仅为其赋予了独特魅力,同时也成为中国传统艺术精神的核心组成部分。这些成果不仅丰富了古琴艺术的内涵,更彰显了中国传统艺术精神的旺盛生命力与卓越创造力。

古琴之“虚”作为古琴艺术创造性特质表现的重要组成,是历代古琴艺术的精神凝练,蕴含着古琴文化特有的哲学思考,是众多琴论的重要议题之一。道家理念中的“贵虚”“致虚极”以及“大音希声”与儒家主张的“仁”和“中和”,对古琴艺术中“虚”审美观念的形成产生了深远影响。在先秦时期,受“政象乐,乐从和,和从平”[7]的音乐观念影响,音乐隶属于“礼”的范畴。自汉魏时期开始,乐论主题发生了显著的转变,人们更加重视“音乐在导养神气、宣和情志、寄言广意,以及达到诗性人生境界等方面的作用。”[8]此转变既是儒道合流之现象在音乐领域的具体体现,亦为“虚”这一音乐审美观念之发展奠定了坚实基础。在此背景下,古琴既能传达深远意趣、阐述道义,又具有愉悦心灵、修身养性的特质,深受文人墨客与音乐爱好者的喜爱与推崇。通过他们的创新与诠释,诸多传世琴论及琴曲作品随之诞生,汇集了古琴独特的审美观念、审美准则、审美内涵等元素,其核心即为古琴的“虚”。

从中国传统美学的角度审视,道家的“虚静观”对古琴之“虚”的生成有直接影响。在道家哲学里,“虚”不仅是对“道”的诠释,更象征一种生命状态,体现了对宇宙和生命的深刻洞察。众多古琴曲皆深刻蕴含了回归自然、清静无为的崇高精神,与道家所倡导的“贵虚”“致虚极”之审美意蕴相得益彰。《道德经》中,老子所述“道可道,非常道;名可名,非常名”[9]一语,深刻揭示了道之超然性与言语表达之局限性,而“虚”一词,正是对道之难以言喻存在状态的生动象征。从宇宙本体论的观点出发,所谓的“道”虽无实体形态,却囊括了世间万物。其“虚而不屈,动而愈出”[10]的特性,彰显出无尽想象与广阔可能性。在生命层面,“虚”意指回归本源,它是超脱世俗意志与追求自由精神的象征。如我国古代哲学家老子所言:“圣人之治,虚其心”[11]“致虚极,守静笃;万物并作,吾以观复。”[12]这些论述强调了心灵纯净的重要性以及回归本真的价值。此外,庄子还进一步将“虚”与“天乐”观念相结合,主张“天乐”与“虚静”之间存在紧密联系,通过实现虚静以达到至圣境界。在音乐领域,一种观念表现为天乐的表达;另一种则是对“虚”“静”的重视在后世音乐审美中得以延续,尤其与古琴的自然属性相契合。在魏晋时期,庄子关于“言意之辨”的论述对古琴审美产生了深远影响。他对“言”与“意”之间关系的深入探讨,为揭示古琴“虚”之美学内涵提供了多元化的阐释途径。简言之,古琴之“虚”具有鲜明的道家色彩,是道家审美观的生动表达,既是古琴艺术的审美标准,亦是对美与自然的哲学思考。在艺术层面,琴者通过细腻的琴音演绎道家风格之“虚”,使古琴音乐更具“自然之韵、超脱之境、深邃之思”。此后,受道家思想影响的琴者文人们,不断深化和升华古琴之“虚”的精髓意蕴。他们不仅在技巧上追求精湛,更在韵味、意境等层面趋向“至”与“极”,使古琴艺术在传承中不断创新发展。

总而言之,从宏观视角来看,儒道思想深度塑造了我国古琴艺术的审美与内涵。儒家之“中和”观念为古琴追求“虚”之境界提供了理论基础,道家则以“虚”来阐释生命与宇宙,凸显其“虚”境与中和、自然之美的和谐统一。这体现了中国文化的精髓,承载了古人追求超脱、自然、内省的审美理念,对古琴的音乐审美与传承产生了深远影响。古琴之“虚”在审美中展现出深邃与独特,成为古琴艺术审美中具有代表性和价值的重要范畴之一。

二、古琴之“虚”的言意观

庄子的“言意之辨”深刻体现了他对世界万物本质的洞察,其音乐观“至乐无乐”“天乐”“三籁”等亦是这一思想的生动体现。古琴在器、韵、意、神等多层面呈现出深邃的虚实表达,与庄子“言意观”高度契合,是探究古琴之“虚”的理论基石。

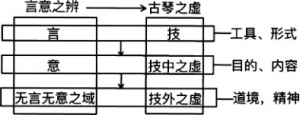

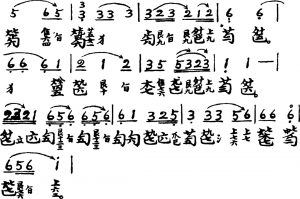

庄子从认识论的视角阐述“道境”的“无言无意”,在《庄子·知北游》中记载:“道不可闻,闻而非也;道不可见,见而非也;道不可言,言而非也。知形形之不形乎?道不当名。”[15]他认为,“道”是一种无形无色、不可见不可闻的虚空之境,超出了人类感官的感知范围。所有通过感官知觉所获得的认知,都无法真正揭示“道”的本质。为了深刻领会“道”,务必要摒弃感官体验,置身于“无言无意”的境界中寻求启迪。庄子据此将“言”与“意”划分为两种状态,即“言不尽意”与“得意忘言”。他认为,言语的作用在于传递心意,然而与道相随的心意难以言表,为此,须超越语言束缚,借助“忘言”之方式去感悟。《庄子·秋水》载:“可以言论者,物之粗也;可以意致者,物之精也。言之所不能论,意之所不能察致者,不期精粗焉。”[16]郭象注释道:“求之于言意之表,而入乎无言无意之域。”这意味着真正的“道境”便是“无言无意之域”。因此,古琴艺术的内涵表达逻辑与庄子的言意观相契合,并建构形成了逐层递进的三个层次:可诉诸言语之物、可意会之物以及超越言意的存在。相应地,其表现形式表现为“技”“技中之虚”与“技外之虚”(见图1)。

图1 庄子“言意之辨”—古琴之虚认识论

如图1所示,庄子的言论观念从“言”到“意”,再到“无言无意之域”,与古琴艺术中的“技”“技中之虚”以及“技外之虚”三个层次虽路径不同,却终究殊途同归。在此之中,“言”与“技”均为外在的形而下表现,属于物质世界可言说和展示的部分;而“意”与“技中之虚”则涉及内在的理性理解和情感传达,是物质背后可以领会但难以言喻的部分;直至“无言无意之域”与“技外之虚”,意味着超越了形而下的制约,迈向了对“道”的领悟,这是一种超越日常言语与理性范畴的精神境界。对于古琴演奏者而言,“无言无意之域”是对“心和太虚”“人道合一”这一至高古琴艺术境界的追求。三者层层递进,从物质到精神,从形下至形上,共同构建了庄子言意观与古琴艺术之虚的哲学内涵。在琴音表达中,演奏者不仅展示了卓越技艺,更在弦外之音中传达出对“道”的深刻领悟与无尽的向往。《庄子·天道》中所提及的“轮扁斫轮”的故事,便是阐述超越言语表达者的生动事例:“桓公在堂上读书,轮扁在堂下斫轮。……桓公曰:‘圣人之言也。'轮扁曰:‘圣人在乎?'”[17]轮扁以其斫轮实践为例,阐述其在斫轮过程中能恰到好处、心手协调、速度适中,原因在于心中有所把握。“这种‘意'实为对‘道'的领悟,表现为一种自由的直觉状态”[18],然而这种状态“无法言说”,即所谓的“不可传”。

庄子视“言”为传达“道”的工具,“意”蕴含了“道”之精髓,无法用言辞描述,故须借“言”以悟“意”。《庄子·外物》言:“荃者所以在鱼,得鱼而忘荃……言者所以在意,得意而忘言。吾安得夫忘言之人而与之言哉。”[19]庄子喻“筌”“蹄”之于“鱼”“兔”,犹“言”之于“意”,表明得鱼兔可忘筌蹄,得意亦可忘言之观点,即“言”是理解“意”的工具,理解了“意”就可以忘“言”。审美活动作为一种超越功利、非逻辑的心理活动,通过“虚”的运用,达到自由的心理状态,进而完全忘却物我、是非差别以及道德功利,实现“人道合一”的精神境界。因此,老子的《道德经》强调“为学日益,为道日损”[20];“道之出口,淡乎其无味,视之不足见,听之不足闻,用之不足既”[21]。即简朴之乐为上乘,繁复者反掩“道”之本真。故《文心雕龙·神思》强调“陶钓文思,贵在虚静”[22],即在进入太虚之境后,方能领悟言外之意、弦外之音,这一切皆围绕一点,即借助“虚”以超越现实,直接探寻艺术与生命之本质。

显然,庄子的“言意之辨”自哲学层面对内容和形式的关系进行了探讨,强调语言在传达某些深层意义方面的局限性。这一观点与古琴之“虚”的内涵恰好契合。古琴艺术注重传达音乐的深层美感与意蕴,强调审美主体对音乐的气、韵、神的深入理解和感悟。从客观视角来看,庄子的言意观与古琴之“虚”均揭示了艺术审美中超越言语表达的深层境界追求,指向了艺术表达中追求言外之意、弦外之音的更高境界。

三、古琴之“虚”的审美意蕴

古琴之“虚”,受历史、社会和文化因素影响,呈现多样的表现形式,其审美意蕴的发展呈现两个趋向:一是文人在精神层面对古琴意蕴的深刻领悟,即指“技外之虚”;二是艺人在乐本层面对古琴艺术的美学追求,即“技”与“技中之虚”。“乐出虚,蒸成菌”(《齐物论篇》)表明,在虚空中才有审美意蕴空间,能虚能静才能深远,才能容摄万有,罗万象于胸中,变化出无穷的旋律。“以音之精义应乎意之深微”,“日夜相代乎前,而莫知其所萌。”以虚涵实,以虚为美,融实入虚,实中见虚,至极之处是“只可意会不可言传”,达至“其无尽藏,不可思议”(《溪山琴况》)。

(一)文人对古琴之“虚”的移情观照

古琴在古代文人的审美观念中,是连接内心精神世界与超越物质世界的重要桥梁。正如宋代《太古遗音·琴有所宜》指出:“黄门士、隐士、儒士、羽士、德士,此五者,雅称圣人之乐,故宜于琴。黄门士鼓大雅、圣德之颂,隐士操流水高山之调,儒士抚清和治世之音,羽士操御风飞仙之曲,德士弹枯淡清虚之吟,乃伯夷、叔齐、柳下惠之流也。”[23]自古以来,文人对古琴的崇敬之情源于将其视为精神寄托与人生境界的象征。古琴之音凝聚了文人雅士对人生哲理的领悟,展现了他们对古琴内在审美意蕴的深刻理解与诠释。在“言意之辨”的认识论下,文人对古琴之“虚”进行移情观照,从内心精神世界出发,以“器”(琴体本身)、“意”(音乐所传达的情感与意境)以及“境”(借音乐表达的精神空间)三个层面,揭示了文人的知琴与惜琴、琴诗中的审美意象、琴与文人境界三方面,这使得古琴之“虚”的内涵得以扩展,充满艺术张力和审美空间。

1.“器”:文人的知琴与惜琴

先秦时期,古琴已蔚然成风,不仅为官方雅乐所推崇,亦在民间广为流传,深受文人喜爱,他们多用于抒发情感、咏怀天地。《诗经》中就载有不少古琴诗句。此外,孔子尤爱琴,不论讲学还是在险困中都不绝琴歌。司马迁在《史记·乐书》中也提到:“卿大夫听琴瑟之音未尝离于前,所以养行义而防淫佚也。”[24]在汉代,古琴的发展愈发迅猛,形制亦基本确立,演奏水平得以显著提升。在此期间,文人士大夫阶层涌现出一批琴艺精湛的琴家,如刘向、桓谭、蔡邕、司马相如等人。他们不仅创作与演奏琴曲,还撰写古琴专论。这些论述中,对古琴形制的文化比附内容,揭示了古代琴道法象观念,为古琴赋予了深厚的文化内涵。

苏轼是文人惜琴与知琴的典范,他的品文诗作中字里行间都透露出对古琴音色、弦品及养护的独到见解。《杂书琴事》中载有他与人共赏古琴的场景:“或对一贵人弹琴者,天阴声不发。贵人怪之,曰:‘岂弦慢故?'或对曰:‘弦也不慢。'”[25]反映了苏轼对天气能够影响古琴演奏的敏锐观察。在古琴养护方面,他注意到可以使用桑叶擦拭琴弦,以达到恢复旧琴新声的效果。这些琴事记录既体现了苏轼对古琴的细心呵护,映射出他长期与琴为友所积累的经验和智慧。还有,苏轼家藏的珍贵“雷琴”及对其琴声描述的记载,表明苏轼熟知古琴的品质与鉴赏。此外,北宋时期米芾所著的《米芾琴谱》中,他不仅对古琴演奏技巧进行了详尽阐述,且创作了诸多琴曲,充分展示了他对古琴的独特理解与深沉情感。南宋诗人杨万里在词作中多次提及古琴,描述了自己抚琴吟咏的场景,并传达了心灵在古琴音乐中得到慰藉与升华的感受,彰显出对古琴的珍视与呵护。

上述文人凭借卓越的文学修养和精湛的文笔,为后人留下了丰富的古琴文化记载与诗篇。他们通过日常抚琴、养琴、赏琴等活动,传递了他们对古琴的“知音”与“珍视”之情。在他们的精神领域,古琴成为连接心灵与宇宙、抒发情感、探寻真理与美的纽带。在“器”的层面,他们对古琴的内涵与灵魂已有了深刻的领悟,精神上与古琴产生共鸣,宛如觅得知音良友。这种深入骨髓的体悟,正是他们对古琴“虚”的独特感知。

2.“意”:琴诗中的审美意象

在古代文人的世界里,诗歌创作是他们用以表达情感、感知与思考的最佳方式。诗歌以其精练的语言和深邃的艺术价值,成为文人传达内心世界的关键载体。古琴,作为文人音乐的代表,与诗歌的结合堪称完美,共同成为古代文人传达情感和审美追求的重要关注对象及方式。这种组合孕育出诸多优美的琴诗,文人们借此塑造了丰富的审美意象,将古琴从单一的乐器升华为内心世界的象征,使其成为情感投射和审美追求的核心媒介。

“行到水穷处,坐看云起时”[26]正是古琴艺术所追求的“时空合一,虚实交融”境界的恰当表达,文人通过琴诗将古琴艺术与自然景观、人生哲理等相结合,创造出独特的审美意象。“上有弦歌声,音响一何悲。……清商随风发,中曲正徘徊。一弹再三叹,慷慨有馀哀。”[27]《玉台新咏》将之列为汉代辞赋家枚乘之作,其通过描绘高楼上的弦歌之声,传达出一种离群索居之感,诗人借琴音琴象抒发自身政治失意之情。这种听觉意象的诗意表达,是古代文人通过琴诗传达内心世界的独特方式。王维的《竹里馆》就是一首体现“虚实交织”意境的琴诗佳作,“独坐幽篁里,弹琴复长啸。深林人不知,明月来相照。”[28]诗中描绘的“弹琴长啸”的场景,以及“人不知”“明月照”的意境,都是诗人超然物外、与自然融为一体的心境之表现。可见,诗人通过奏琴得以将内心情感与自然意象相融合,创造出一种独特的审美境界。白居易的琴诗在《全唐诗》中独树一帜,以其丰富的审美意象展现了独特的琴境与诗心,是古琴“意虚”的生动表达。其诗中有以文字直接描绘琴曲琴音,将飘忽不定的听觉意象转化为直入人心的审美体验的佳作。如“调清声直韵疏迟”[29]将一曲《秋思》的琴韵特点捕捉到极致;“欲识慢流意,为听疏泛声”[30]则体现了琴曲的音韵特色以及情感表现,达到了视觉、听觉的美感贯通;“七弦为益友,两耳是知音。心静即声淡,其间无古今”[31],以及“却怪钟期耳,唯听水与山”[32]则是对古琴意象的隐晦表达,其中暗含着白居易对典故高山流水的敬意和赞赏,无疑是古琴“虚”意的生动表达。白居易的琴诗还体现了其个人生命体验与文学素养的深度融合,如“舞腰歌袖抛何处,唯对无弦琴一张”[33],以及“丘中有一士,守道岁月深。行披带索衣,坐拍无弦琴。”[34]其中频繁出现的“无弦琴”意象,可追溯至老庄、陶潜的美学、哲学思想,展现了诗人白居易对弦外意趣即古琴之“虚”的重视。

古代文人借助琴诗这一载体,将个人情感、审美诉求与琴音琴象有机融合,塑造出独特的意象表达和审美感受。其中蕴含他们对人生、友情、理想等世间万象的深思熟虑和深刻体悟,呈现出一种超越物质层次的精神寄托,即琴声中所蕴含的无尽思绪与丰富情感。古代文人通过对古琴“虚”象的描绘与传达,既展现了他们超脱尘世的精神追求,也生动地揭示了他们通过琴音传达内心世界的途径。

3.“境”:琴与文人境界

古琴凝聚着天地人和的自然属性,深受道家思想的影响,使得文人雅士将其视为良伴,追求心灵的和谐与自身的修养,以达到超越尘世的“出世”境界。然而,在面临人生坎坷、挫折,如仕途曲折、政治严酷时,古琴又成为他们反思现实、坚守初心的依托,构建起人生“入世”的消极层面。在“入世”与“出世”的交织中,古琴不仅助力文人归隐田园、赞美自然,更成为传递知音、修身治国的重要纽带,展现出理想境界积极的一面。自西汉“八音之中,惟弦为最,而琴为之首”[35]的共识,到魏晋“众器之中,琴德最优”[36]的赞誉,再到唐代“众乐,琴之臣妾也”[37]的推崇,古琴在历史长河中与文人境界的交融,鲜明地体现了自然之美、人生之真与理想之高的融合,构建起自然、人生、理想三境相融的精神家园。

历代文人墨客寻觅着与天地人和的自然属性相交融的“自然之境”,既是古琴天地人和之自然属性的体现,亦是文人内心对生命与宇宙感悟的映射。桓谭在《新论·琴道》中赞美雅琴,称其取象于天地,能“以通神明之德,合天地之和焉”[38],这不仅仅是对古琴音乐特性的赞颂,更是对文人追求自然心境、修身之境的深刻诠释。在道家思想的熏陶下,文人通过琴弦的跳动与音色的流转,感悟自然的韵律,追求心灵的和谐与宁静。司马相如、蔡邕等人关注到古琴“移情自然”的美学内涵,阮籍、嵇康等人将古琴视为心灵的寄托和情感的抒发,古琴因而成为一种文化符号,成为他们内心世界的写照。恰合白居易《琴茶》中云:“琴里知闻唯渌水,茶中故旧是蒙山。”[39]以茶、琴等意象抒发诗人内心的平和与宁静。又如《陋室铭》中所写“可以调素琴,阅金经。”显然,琴在文人心中已成为追求自然之境的重要媒介。在这一境界中,文人以琴为伴,以琴抒怀,通过古琴与天地人和之自然属性相连,感悟生命的真谛,进而构筑一个超脱尘世、追求心灵和谐的“出世”世界。

人生之境是文人借古琴以观照现实、反思自我之所在,反映了文人在面临严酷政治与仕途坎坷等现实困扰时的抉择与坚守。在此境界中,古琴寓意着文人面对现实世界的纷繁复杂与冷酷无情,所呈现出的消极“入世”态度。这一境界中,古琴成为文人摒弃纷扰、寻求隐逸的至关重要的纽带。汉代古琴被儒士尊崇为“八音之首”,并被赋予了道德教化之重任。扬雄在《琴清英》中提到为治天下,神农造琴、舜弹五弦琴、尧加二弦造七弦琴之典故。其后,桓谭《新论》、班固《白虎通义》、应劭《风俗通义》等著作均从阴阳五行、天人感应的角度,将古琴阐释为约束道德、建构政治秩序的重要工具。魏晋以降,古琴在某种程度上已成为遁世之士的象征,成为文人审视与反思现实之工具,以及坚守本心、寻求心灵寄托的修身之器。随着竹林士人以玄学代名教的风潮涌起,古琴亦随之“越”过汉儒乐教的界限,化身为文人亲近自然、远离尘世纷扰、涵养神气、抒发情怀之雅器。陶渊明作为隐逸文人之代表,正是借琴表达了他的人生抉择与追求。他的诗作中,古琴意象频繁出现,如巧妙化用《琴赋》中的“嘤若离鹍鸣清池”的“离鹍鸣清池”[40],又如《归去来兮辞》中的“悦亲戚之情话,乐琴书以消忧”[41],展现了他在琴音与诗意的交织中,超越现实束缚,追求精神自由的崇高境界。嵇康的《与山巨源绝交书》中所表达的“越名教而任自然”之愿望,也在陶渊明那里得到了实现。

随着古琴艺术的发展,文人逐渐在其中寻觅真我,强调个体的独立与发展。他们旨在构建理想的人格典范,追求超越世俗框架的“理想之境”。古琴因此成为文人有关世间万物哲思的承载之物,体现着文人“入世”的积极面向,是他们坚守自我理想人格的决然选择。桓谭在中国文化史上首倡“琴道”,将古琴从凡俗的“器”之束缚中升华至超脱的“道”之境地。嵇康承其遗志,更将琴德推崇至极,赞誉为“众器之中,琴德最优”。这种将琴与道相互融合的哲学观念,不仅赋予了古琴深厚的文化底蕴,更凸显了文人那种不畏世俗、独立自守的精神风骨。嵇康的《琴赋》中所描述的“旷远”“渊静”“放达”“至精”“体清心远”,这些不仅是琴音之美的写照,更是嵇康心中理想人格境界的映射。嵇康断头叹“《广陵散》,于今绝矣”[42],展现了文人与琴魂的交融,体现嵇康对理想人格的坚守与不渝。东晋戴逵的“摔琴”之举,更是以行动诠释了文人琴家不屈权贵的傲骨,他明言“戴安道不为王门伶人。”[43]这种傲然独立、不屈不挠的风骨,在嵇康、戴逵等琴家身上得到了完美体现,升华了古琴孤傲自持的高贵品格。此外,“伯牙绝琴为知音”之佳话,亦堪称文人理想境界的典范。伯牙子期二人因琴音相知,构筑了深厚的知音情谊,当钟子期离世,伯牙选择破琴绝弦,终身不再鼓琴。这一决绝之举,彰显了他对知音之情的珍视与坚守,亦展现了文人在追求理想境界时的决绝与坚定。他们藉由古琴追寻理想之境,旨在追求至高、至纯、至善的人格境界。这种对理想人格境界的执着追求和坚定信仰,正是文人精神世界的真实写照,更成为后世文人精神的重要组成。

诚如沈括《梦溪笔谈》里说的那样:“艺不在声,其意韵箫然,得于声外”。[44]古琴韵味所在恰恰是“实音”与“虚境”的完美结合,追求弦外之音、味外之旨的艺术效果。琴者不强求写实形似,而追求传神写意;听者不执着于琴音,而是沉浸在音乐余音绕梁时的神韵意境中。丝桐合为琴,琴谓之道,一抚之心,不以音声有形之娱耳为贵。音声之意,以阴阳虚实、心与弦合、气息相续,得气韵精神。声声有情,融灵魂为一体呈绕指柔,有怆然悠长之气。抚琴操缦虚实玄妙,琴风和静清远,恬淡冲虚,妙得气韵,阴阳虚实乃大道至简之根本。“技外之虚”即指虚静的审美心态,是心物、主客、内涵和形式的完美统一,是天地广阔、空灵、无限和容摄万有,超越物化层面之上不受现实羁绊的精神境界。如同沁心的清凉,让人在现实中找回自己,找到自由。注重以虚涵实、实中见虚,有着无限和深远的审美特征。

(二)古琴之“虚”的乐本表达

古琴之“虚”,基于丰富的文化底蕴与多元的美学意涵在乐本层面得以展现。相较于精神层面文人对“虚”的领悟,更侧重于形而下艺术层面的美学追求。古琴之“虚”的音乐美,源自演奏技法与情感意境的虚实交融。这种“虚”不仅是古琴艺术的核心审美意蕴,更是塑造古琴音乐美、情感美、意境美的关键所在,是“得韵为先,得意为主”审美理念的生动实践。演奏者的技中之法、技中之情、技中之意,共同构成了古琴“虚”的表达。在言意之辨的视角下,这种“虚”可细分为“技”“技中之虚”两个层面。前者通过古琴弹奏技法的虚实结合,塑造出音乐线条与画面的美感层次,共同赋予古琴音乐以生命力和表达深度;后者则是指演奏主体艺术思维与技法的综合运用,例如情感与意境的融入等,使其美感表达超越了单纯的音响美。这种“虚”与“实”的相互辉映,不仅丰富了古琴艺术的审美内涵,还为欣赏者提供了超越“言意之表”的无限遐想与美的享受,成为古琴音乐富有深度的审美意蕴的重要组成。

1.虚的技术运用:线条与画面的美感塑造

古琴艺术中“虚”的审美意蕴通过演奏技法的巧妙运用,得以在音乐线条与画面美感上深刻展现。这与“琴之真趣,半在吟猱”之理念相契合,强调了“虚”之“技”的重要性。古琴演奏技法中,“吟猱”是一种特殊技巧,通过手指的往返滑动与震颤,产生出滑音和延续音,这些虚音与实音的结合,形成了古琴音乐中独特的旋律线条。吟猱奏法的运用,使得旋律线在延绵、微弱的乐音中得以展现,为听者塑造出一种轻盈、安详、圆润且微妙的音乐画面。这种技巧所传达的飘逸、秀丽、空灵、阴柔之美,正是古琴艺术中“虚”的审美意蕴的集中体现。同时,吟猱奏法所形成的疏空结构,使得古琴音乐具备了以高低有致、旋律起伏的音乐线条,以及动静相间、散中有序的节奏节拍美。此外,“还有诸如‘进退复'‘应合'‘掐起'‘带起、爪起'‘掩虚掩'‘滚排'‘叠滑'‘拨刺伏'‘轮指'‘背锁、长锁'‘放合'‘推出'‘吟猱、飞吟、飞猱'‘绰注'‘跪指'‘掐最三声'以及快速度的‘蟹行技法'等技法技巧。”[45]这些技法的运用,不仅赋予了古琴音乐独特的韵律美,更在整体上呈现出古琴独有的余韵悠长、层次分明等艺术效果。

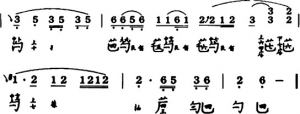

郭沔的《潇湘水云》是古琴艺术中“虚”之技法运用的杰出代表。其创作灵感源于“远望九疑,云水掩映”的自然景致,通过古琴的演奏传达了作者对故土沦亡的思念与痛楚,以及对当时政治腐败的无奈与忧国忧民的复杂情感。曲子结构精巧,共分为十八段,依次为呈示部分(第1—4段)、展开部分(第5—16段)和结束部分(第17段至尾声)。其中,引子使用泛音滚排(见图2),巧妙地通过琴音构建出音乐线条,营造出烟波飘渺的画面,为全曲奠定了幽远、飘逸的基调。在演奏技法的应用上,《潇湘水云》充分展现了“虚”的艺术魅力。整首曲子中,实声相对较少,虚声占据主导,散音的运用较为节制,韵声丰富多变。尤其在曲子的高潮部分,左手作韵不停,即便一弦的余音已尽,左手仍在继续摩擦琴弦,营造出余音绕梁的效果。这种虚实的巧妙转换,不仅丰富了音乐的层次感,更在听者心中引发了深远的共鸣。

图2 古琴曲《潇湘水云》“云水段”第二乐句“猱”“退复”运用[46]

由此可知,《潇湘水云》中的“云水段”(见图2),通过“往来吟”的旋律,生动表现了云水相映、浪逐水涌的自然景象。该段综合运用“猱”的作韵技法以及连续三次的“退复”手法,使得旋律在虚实声之间层层递进,仿佛水天相连、逐波滚涌的景象在听者眼前徐徐展开。这种音乐线条与画面的深度融合,正是古琴艺术中“虚”之技法的精髓所在。

2.虚的美学追求:技法与思维的融合创造

古琴艺术的美学追求,实质上是演奏主体、审美客体与欣赏主体三者之间的综合表达。在这一综合体中,最核心的层面在于演奏主体,可谓是古琴审美活动的出发点。从艺术表达的层面看,古琴艺术在技法与思维的融合创造上始终强调虚实相生原则,追求形神兼备的艺术境界,其中尤其偏重表现“虚”的情、意、神、韵。正如《与古斋琴谱》所言:“乐曲以音传神,犹之诗文以字明其意义也。”[47]这意味着,尽管音乐只有有限的音符,却能借助音符传达出无限的人事万物。演奏主体认为音乐形象的塑造不应过于追求“实”,即过于具象化的表达,而应注重以形传神,讲究神韵。这种追求并非空洞无物,而是要求琴者通过技法与思维的融合创造,通过精湛的技艺和深邃的思维,将音乐中的“虚”与“实”巧妙结合,从而创造出能够触动人心、引人深思的艺术作品。

中国传统音乐美学中,虚与实的运用占有举足轻重的地位。古琴理论典籍中,如徐上瀛的《溪山琴况》、王善的《治心斋琴学练要》、冷仙的《琴声十六法》等,常提及的“悟”“轻”“远”“静”“细”“幽”等柔的要求往往与“虚”相联系;而“坚”“宏”“健”“亮”“重”“脆”等倾向于刚的要求则通常与“实”相联系。其中,“虚”在琴者的技法处理中占据重要地位,主要可分为两大类别,即“无声”式和“有声”式。“无声”式并非指真正的无声,而是指在作品中与“有声”共存的“无声”元素。白居易的《琵琶行》中名句“此时无声胜有声”便是对这种“无声”艺术魅力的绝佳诠释。在音乐中,“无声”与“有声”共同构成音乐内容之载体,前者为后者提供了深沉的背景和无限的想象空间。休止符、结构中的间歇、气息、断腔等,都是“无声”的表现形式,它们为音乐创造了空间,让听众能够沉浸其中,自由联想,实现艺术的再创造。而“有声”式则是指音头、音腹或音尾上的微观层次上的小音,通常被称为“韵”。仿若音上衍生出的枝叶,丰富了音乐的美感层次和艺术内涵。从创造与审美两方面来说,“意”“境”“韵”“味”“神”等都属于“虚”的层面,这些元素与语音学中的语调、声调等相似,以致其特别注重音乐中音头、音腹、音尾运行和变化的细节,这些正是技法层面的古琴“虚”美所追求的内容表达。

3.虚与实的相生相成:古琴艺术表现的生命内核

《淮南子·原道训》中深刻阐述:“故有生于无,实出于虚。”[48]此中,“有无”作为道家哲学之最高范畴,其“无”即“虚”,亦可解为虚空、虚无之概念,乃道家对宇宙起源所作之抽象诠释。有无二者之关系,实则微妙地映射出虚实之间的内在联系。此种哲学思想在古琴艺术之演绎与追求中得以深远传承,不仅成为古琴艺术表现的内在驱动力,更作为其气质、神韵追求之生命内核。古琴之“虚”虽然在表达与阐释上有层次之分,但无论是形而上的理念层面还是形而下的艺术表达层面,“虚”从来不是独立存在的,其与“实”这一组相对概念始终相生相成。单就乐本层面的古琴之“虚”而言,借庄子“言意观”对其进行审视,可分为“技”“技中之虚”两个层级,深刻体现了“虚”与“实”的相生相成。

古琴演奏技法对“虚”的直接运用,即乐本层面的“虚”在“技”层面的直接表达。散音之深沉、泛音之飘渺、按音之细腻,每种音色皆独具一格,其中更不乏以“虚”“柔”为标准的精妙技法。它们追求“轻”“远”“静”“幽”等美感表达,往往强调指法的轻盈、音色的纯净、音量的适中以及节奏的稳定,以展现古琴音乐的独特韵味和意境,营造出宁静、深远、细腻的幽雅氛围。如在演绎《梅花三弄》的过程中,运用轻柔的抹、挑等指法,能够呈现出梅花在寒风中优雅摇曳的柔美姿态。三次主题呈现均强调音色的纯净与轻盈,使得该作品能够生动展现梅花洁白、傲雪凌霜的崇高品质。

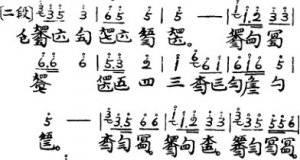

古琴曲《流水》的演奏,多运用滑音、泛音等技法(见图3),以模拟出潺潺流水之声,使人仿佛置身于自然,感受山水之地的幽静与深远。演奏《醉渔唱晚》时,则多运用颤音、吟猱等技法,以表现出诗人泛舟松江,听渔父醉酒吟歌的悠远惬意。古琴演奏中抹、挑、滑音、泛音、颤音、吟猱等技法的精妙运用,不仅是古琴音乐“技虚”之具象化呈现,更是古琴艺术在形而下层面为人们所直观感知的生动表达。一方面,其本质是在人的感官世界中,与“实”的标准相较而得出的独特感受;另一方面,形而下的“技虚”本就是一种“实”的存在。“技虚”带来的音色变化,为古琴音乐营造氛围、刻画形象、表达情感提供了可能,并为进一步理解乐本层面的“虚实相成”,乃至探索精神层面的“技外之虚”奠定了坚实基础。

图3 古琴曲《流水》第二段“泛音”运用[49]

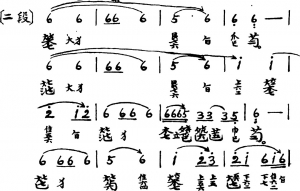

同时,还有诸多“虚”的艺术表现,往往是通过“实”与“刚”等技法的巧妙衬托而得以展现,即古琴音乐的“虚实相成”,亦是乐本层面的“技中之虚”。如作品《平沙落雁》,通过右手实的托、擘等指法,能够产生清晰而有力的音色,模仿出雁群飞翔时翅膀拍击空气的声音。滑音、泛音、退复、吟猱技法的运用(见图4),使得虚的音效与实的指法形成鲜明对比,能够在展现雁群飞翔、栖息的生动画面的同时,传达出深远、宁静的意境之美,以虚衬实。古琴曲《阳关三叠》在技法运用上亦体现了虚实结合。在“技实”层面,演奏者通过右手的勾、剔、抹、挑等技法以及左手的精准按弦,奏出清晰明亮的音色,生动刻画出离别的具体场景和情感。而与之形成鲜明对比的,是泛音、滑音和吟猱等虚的技法的运用,空灵、飘渺的音效营造出一种超越现实的意境和情感深度。这种虚实相生的演奏方式,使得《阳关三叠》中离别之情的表达深入人心。可见,“技中之虚”是以“技实”的表达为基石,在音色、力度等变化上与“技虚”形成对比,结合“技虚”如泛音、滑音、吟猱技法的运用,虚实相成,共同勾勒出作品情感的深度和意境的广度。因此,相较于“技虚”,“技中之虚”不仅在技法运用上更为丰富多元,其艺术表现的范围亦更加广阔,从而展现出更强烈的艺术感染力。这种虚实交织、相生相成的审美意蕴,正是古琴音乐之魅力的核心所在,更是古琴艺术表现不断发展的内在动力。

图4 古琴曲《平沙落雁》第二部分“退复”“吟猱”等技法运用[50]

在“虚”的层面,古琴巧妙地运用无声、间歇、气息等手法,创造出音乐的空间感和无尽的遐想,使听者在其中自如穿梭,深入体会音乐的深层情感与意境。同时,古琴也直接采用抹、挑、滑音、泛音、颤音、吟猱等技法,展现“轻”“远”“静”“幽”等美学特征,营造出一种空灵梦幻的艺术境界。而在“实”的层面,一方面古琴艺术通过衬托、对比等手法,展现其“虚”的艺术魅力。通过音头、音腹、音尾等微观层次的技法处理;另一方面,通过“技中之虚”“虚实相成”的技法运用,展现出音乐的实体形态与精确效果,与“虚”的表现形成互补,共同构建出古琴音乐的感官审美世界。且形而下的“技虚”本就是一种“实”的存在。概言之,古之为道,虚运也。“玄鹤鸣舞,渊鱼出听。”抚琴讲究手势指法,“右弹如实字,左手如虚字”,然虚之所以能运者,运以实也。“实”中有“轻重”,亦“实中有虚”。肇于自然,静美而简澹,闻之肃然。自然既立,阴阳生焉;“当体曲之情,悉曲之意”,阴阳既生,形势出矣。散音、泛音、按音既是古琴“地声”“天声”“人声”三声合一的智慧,又有虚实之妙、清浊之分和“点线面”的智慧。若天然,惟虚也。“技”与“技中之虚”强调“音至于远,境入希夷”“孤高岑寂”“淡而会心”“不意而意”,不期而至。

结语

遥念琴心,从中华文明“五性”特质角度论,古琴之“虚”,实则是一段文化基因生成、优化与升华的历程。它从儒家“中和”“雅正”“修身”的处世智慧,衍生为古琴艺术“节制”“平和”的美学特质;从道家“贵虚”“致虚极”的哲学智慧,发展为古琴艺术“空灵”“超脱”“自由”的精神追求;从庄子的“言意之辨”深化为古琴精神境界之“器虚”“意虚”“境虚”的不同追求;最终基于古琴形而下的“技虚”“技中之虚”与形而上超验的“技外之虚”的结合,构建起深蕴中国传统美学精神之精髓的琴学审美体系。以此说开去,琴“性极静”“万物静观皆自得”,以静为尚,虽讲求动静相辅,但“虚”之最精彩处得一“静”字诀,心斋的虚、静、明,求“虚一而静”,唯静造境崇贵深与远,方使琴者与听者意有所寄,有所藏休游息,体悟宇宙之无限和深情。“大乐必易”“大音希声”造就古琴追求空间趣味,主张“曲淡节稀声不多”效果,玩味无声处的精彩。“清丽而静、和润而远”,犹如飞白书法,有的遒劲潇洒,痛快淋漓;有的严谨险劲,酣畅醇厚;有的似流星划过苍穹,有的似丝带舞动,微微露白,流动着生命旋律,蕴含着怡人的自然动态感,千变万化堪称一绝。以琴交友、以琴传情,古琴一器具三籁;以琴励志、以琴养心,虚实相间,声韵兼备,诠释天地人三音相交和鸣,三者相生相成,和谐为一。琴声之意,清净恬淡,渐虚渐静,追求“真空妙有”,琴扶天地,内含传统,外师造化,终得心源。

注 释

[1]中央音乐学院民族音乐研究所:《民族音乐研究论文集》(第3集),北京:音乐出版社1958年版,第4页。

[2]习近平:《在文化传承发展座谈会上的讲话》,《求是》2023年第17期,第1页。

[3](唐)王维:《鹿柴》,载于任志鸿:《高中总复习导学大课堂新课标山东省专用版语文》(上),北京:华文出版社2006年版,第97页。

[4]黄滔:《课虚责有赋》,载于王平:《文学翻译审美范畴研究》,成都:成都电子科大出版社2016年版,第165页。

[5](西晋)陆机:《文赋》,载于上海辞书出版社文学鉴赏辞典编纂中心:《古文鉴赏辞典·魏晋南北朝》,上海:上海辞书出版社2021年版,第535页。[6]刘承华:《倾听弦外之音:音乐美的文化之维》,合肥:安徽文艺出版社2012年版,第210—211页。

[7](春秋)左丘明、鲍思陶:《国语》,济南:齐鲁书社2005年版,第61页。

[8]袁晶:《“言意之辨”与魏晋六朝乐论——以嵇康<声无哀乐论>为例》,《中国图书评论》2018年第7期,第85—93页。

[9](春秋)老子:《道德经新解全译本》,倪可译注,北京:民主与建设出版社2016年版,第1页。

[10]同[9],第18页。

[11]同[9],第10页。

[12]同[9],第53页。

[13](春秋)孔子弟子:《论语》,刘兆伟译注,北京:人民教育出版社2015年版,第301页。

[14]同[13],第117页。

[15](战国)庄周:《庄子》,(清)王先谦集解,方勇导读整理,上海:上海古籍出版社2009年版,第223页。

[16]同[15],第158页。

[17]同[15],第139页。

[18]朱立元、王文英:《试论庄子的言意观》,《中国哲学》1995年第4期,第36—45页。

[19]同[15],第289页。

[20]同[9],第161页。

[21]同[9],第117页。

[22] (南北朝)刘勰:《文心雕龙》,庄适、司马朝军选注,武汉:崇文书局2014年版,第14页。

[23]范煜梅:《历代琴学资料选》,成都:四川教育出版社2013年版,第112页。

[24](汉)司马迁:《史记·卷二十四》,北京:中华书局1982年版,第1236—1237页。

[25]同[23],第139页。

[26](唐)王维:《终南别业》,载于杜爱萍、文元作:《中国人文标识唐诗宋词》,北京:五洲传播出版社2022年版,第114页。

[27]《古诗十九首·西北有高楼》,载于黄岳洲:《中国古代文学名篇鉴赏辞典》(上),北京:华语教学出版社2013年版,第218页。

[28](唐)王维:《竹里馆》,载于傅德岷:《唐诗宋词鉴赏辞典》,成都:巴蜀书社2017年版,第54页。

[29](唐)白居易:《弹秋思》,载于黄勇:《唐诗宋词全集》(第3册),北京:北京燕山出版社2007年版,第1438页。

[30](唐)白居易:《听弹古渌水》,载于(唐)白居易:《白居易集》,北京:中国戏剧出版社2002年版,第70页。

[31](唐)白居易:《船夜援琴》,载于周振甫:《唐诗宋词元曲全集·全唐诗》(第8册),合肥:黄山书社1999年版,第3268页。

[32](唐)白居易:《郡中夜听李山人弹三乐》,载于周振甫:《唐诗宋词元曲全集·全唐诗》(第8册),合肥:黄山书社1999年版,第3270—3271页。

[33](唐)白居易:《夜凉》,载于周振甫:《唐诗宋词元曲全集·全唐诗》(第8册),合肥:黄山书社1999年版,第3381页。

[34](唐)白居易:《丘中有一士二首》,载于傅东华:《白居易诗》,北京:商务印书馆2018年版,第21页。

[35](汉)桓谭、朱谦之:《新辑本桓谭新论》,北京:中华书局2009年版,第64页。

[36](三国)嵇康:《琴赋》,载于戴明扬校注:《嵇康集校注》,北京:中华书局2015年版,第126页。

[37](唐)顾况:《王氏广陵散记》,载于(清)屈大均辑,陈广恩点校:《广东文选》,广州:广东人民出版社2008年版,第550页。

[38](东汉)桓谭:《新论·琴道》,载于徐坚等:《初学记》卷十六引,北京:中华书局1962年版,第388页。

[39](唐)白居易:《琴茶》,载于周啸天主编:《唐诗鉴赏辞典》,北京:商务印书馆2012年版,第1184页。

[40](东晋)陶渊明:《杂诗十二首·其十一》,载于徐克强:《陶渊明集述解》,天津:天津人民出版社2021年版,第181页。

[41](东晋)陶渊明:《归去来兮辞》,载于熊治祁:《陶渊明集》,长沙:岳麓书社2021年版,第234页。

[42]《三国志·魏书·嵇康传》,载于张宝荣:《常用典故选释续集》,呼和浩特:内蒙古人民出版社1983年版,第232页。

[43]《事类赋注·十一》,载于曹海东主编:《二十五史通鉴》(第5卷),北京:北京团结出版社1997年版,第3720页。

[44]胡道静等译注:《梦溪笔谈全译》,贵州:贵州人民出版社1998年版,第918页。

[45]侯楠:《七弦风华:当代中国古琴名家访谈录》,贵州:孔学堂书局2020年版,第191页。

[46]此曲谱为吴景略演奏谱,许健记谱,引自李祥霆、龚一:《古琴曲集》(卷三),北京:人民音乐出版社2009年版,第93页。

[47]范煜梅:《历代琴学资料选》,成都:四川教育出版社2013年版,第420页。

[48]刘咸炘:《推十书增补全本甲辑》(第2册),上海:上海科学技术文献出版社2009年版,第728页。

[49]顾梅羹:《琴学备要手稿本》(上),上海:上海音乐出版社2004年版,第367—368页。

[50]同[49],第206—207页。