说起查阜西和张子谦的交往,就像琴上的两根弦。当他们相聚时,是相邻的两弦,以“拨剌”或“如一”的指法,奏出和谐的音程;更多的时候,他们像一弦和六弦,虽相距遥远,但一弦之振必引起另一弦之呼应,始终同声相应、同气相求。

张子谦一生都在感念查阜西先生。他在《操缦琐记》自叙中说“甲戌秋,获交修水查阜西、庐陵彭祉卿两先生,同居浦左,朝夕聚晤,弦轸乃无虚日。”这是二人结识之初的愉快时光。在《今虞琴刊》“琴人问讯录”中,张子谦于“传派”一栏写道,“从学广陵孙绍陶先生并从修水查阜西先生、庐陵彭祉卿先生参习”。从中可见他们亦师亦友,查老虽只年长张老4岁,但张子谦对查先生始终怀着一份如对长者的尊敬。还是在《操缦琐记》自叙中,张子谦又说道,“越年复有今虞琴社之设,海上同志既翕然麕集,而全国琴人得通声气者更数十辈,躬逢盛境诚为生平所未有。”这是二人和一众同仁共创古琴事业的肇始。1976年,我(指本文作者戴晓莲)从外回家,从邮递员手里接过一封信交给张老。张老兴冲冲拆开信,读后却神情黯然,语气伤感地跟我说:“查阜西走了”。当时我只是个初中生,对此似乎没有太大感觉,不过还是感到张老的哀伤是很深切的。接到信后的几天里,他都在跟我讲述与查老在上海的情景。1986年,其时查阜西先生已谢世十载,张子谦先生也是人生暮年。在上海文联举办的“纪念张子谦先生音乐艺术生涯七十五周年暨今虞琴社建社五十周年”活动上,张老回望前尘,对查先生仍是念念不忘。他在发言中说,“值得纪念的,是认识查阜西先生。”又说,“光阴迅速,不觉已经过五十余年了,查、彭二公均先后归道山,所能留作纪念的,唯有《今虞琴刊》一册。这是我们三人合作而成的。”还谦虚地表示“今虞琴社自创立到现在,查、彭二公之功,实不可没。我们未能继承发展,殊为愧恧。”言辞之间,是在时间长河中浸润已久的深沉而纯净的怀念,就像一只船望着另一只同一航线的船已先行返航,而自己的航程还在继续,但距离回港相聚也不远了。

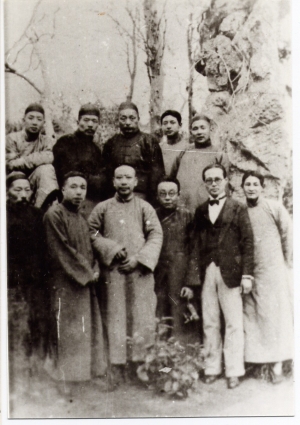

上图为1935年秋扬州史公祠梅花岭雅集

前排左二张子谦,左三彭祉卿,左四查阜西,

右一胡斗东,后左一刘少椿

琴人相交,琴自然是主题。查、张二位最为人所熟知的,大概是“查《潇湘》”“张《龙翔》”的雅号。而在“弦轸乃无虚日”的时光里,他们切磋琢磨,张子谦也向查先生学习了《潇湘水云》,并在其后数十年里,始终以学生自居,对查先生《潇湘》一曲的造诣称誉无已。1935年9月,张子谦初习《潇湘》五月余,手抄了一份琴谱。他在后记中写道,“此为畏友查阜西兄手定,极尽抑扬顿挫、轻重疾徐之能事,一气呵成。古人制曲之旨殆已阐发无余。”并说自己“寤寐求之,尤有茫无涯涘之叹。”十年之后,1945年10月25日,二人久别重聚,查先生再弹《潇湘》,张子谦于《操缦琐记》中记道,“阜西弹《潇湘》稳静老练,十年重见又是一番气象,弟子更觉无从学习矣。”此后1962年,其时查先生已定居北京,张子谦随上海民族乐团巡演,七月抵京,得与查先生再聚,二人对弹《潇湘》。张子谦在当年7月4日日记中写道,“午后访阜西,与之对弹《潇湘》。廿余年前承其亲授,迄未对过。今有机缘互弹,发现谬误甚多。蒙详为指正,殊可感。”此时距张子谦最初向查先生学习《潇湘》已有27年了,而张子谦求教之虚心诚恳一如当初,二人琴音之明澈如雪想来也一如当初吧。

除了琴的深刻链接,查、张二人也会像其他任何真诚亲密的朋友一样,聚会、出游、分享美食,让我们感受到他们作为普通人的亲切和快乐。1947年11月8日,张子谦、查阜西偕同吴振平、庄剑丞同游苏州。张子谦在当日日记中写道,“晨偕阜西、振平赴苏,剑丞已候我等于车站。旋乘马车游虎丘,遍山红叶,景色宜人,阜西为我等拍照数页。小憩品茗复至西园、留园一览,屋宇破败无可留恋,片刻即去。入城至松鹤楼午餐,剑丞作东,酒菜丰美。饭后徒步观前街购物,顺道访伯炎,即至剑丞寓小坐。余弹琴二曲。四时许同往阜西家。十年不至,花木依然,丧乱数经,迄未稍损,亦云大幸。阜西为余等拍照留为纪念。小步园林,至为暇逸。入室用放音机各弹琴一二曲,餐后观阜西所拍电影,极有趣。余等预定乘九点车返申,时间已不允许久留,遂匆匆告别。”我(指本文作者张赫)如今也定居苏州,看着这些熟悉的地名,想想它们今日的样子:虎丘依旧美丽,西园、留园更是游人如织,观前街的繁华已渐渐被新兴商圈取代,而查先生的故居今已不存了。但这都是前人经过的地方,身处其中时,就感到仅对于琴人的一点独特意义和亲近,似乎前辈们的气息还在这时空中轻轻萦绕着。查先生有了好吃的也不会忘了和朋友分享。1946年12月17日,张子谦日记中记道,“阜西得一哈密瓜,拟享我同人。因邀集剑丞、裕德、振平来寓小集。凌东林先生为阜西老友,亦邀来参加。剑丞、阜西等歌昆曲并合奏、独奏数曲,极尽欢悦,至十一时始散。”其后不到一年,1947年9月3日,张子谦又记道,“久不见阜西,忽来访,喜极!并馈我兰州之瓜。味鲜甜,多水分,较哈密瓜尤佳。平生第一次尝试也。邀剑丞来共食,坐楼下临风长谈,暑气全消,畅快之至,十时许始去。”这两次美食分享会,读来如同两集短小的泡面番,其“极尽欢悦”和“畅快之至”,让我们面对文字,也不禁会心一笑。

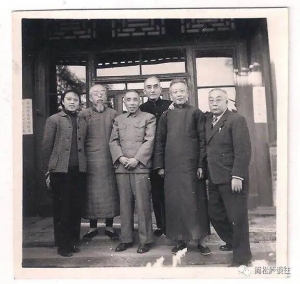

1957年张子谦先生拜访北京古琴研究会

然而在查、张二人的一生中,相聚是短暂的,离别更加长久。张子谦久居沪上,查先生则几经辗转,苏州、上海、昆明、香港、北京……还有遥远的美国之行。天各一方时,书信是二人交流的载体。翰墨香里、朱丝栏边,写满了他们的“渭北春天树,江东日暮云。” 仅在《操缦琐记》中,查、张二人的通信就被记录了二十余次。这些通信内容丰富:1938年12月查阜西致函“言事甚多,谋《今虞续刊》为最要,嘱努力进行”。对此张子谦态度郑重,认为“兹事湮细,恐一时不易成就也。”1939年2月查先生信中“言老彭最近韵事”,张子谦满心欢愉感到“极可笑”。1941年9月查先生来信“娓娓约千言,述近状颇郁怫”。张子谦“深念之”并以同样千余字的回信传递关心和安慰。1945年12月查先生“自美国来信,约千余言,述在美为琴社种种工作”,张子谦认为“伟大精详,得未曾有”并由衷感叹“深可钦佩”……现在可见的《操缦琐记》中断于1963年,在之后的岁月里,他们都经历了不少苦难艰辛,但承载他们友情的信件,仍一直不曾间断。从这些通信中,我们理解了什么叫“见字如面”,我们熟知的《阳关三叠》里那一句“尺素申,尺素申,尺素频申如相亲,如相亲”,有了具象化的体现。

《操缦琐记》的记述大多是平铺直叙的,甚至流水账式的。但对于查阜西先生,张子谦多次使用了富于情绪化的表达。琴友雅集时,张子谦想起远在西南的查先生,写道,“我思之,同志无不思之。其雅韵希声,我侪纵未能仿佛于万一,冀闻者聊慰秋水之思耳。”(《操缦琐记》1938年11月8日)数月不闻查先生消息,一朝收到来信和照片,张子谦不禁直呼“大慰渴思”(《操缦琐记》1941年1月14日)。查先生由美国归来,老友重逢,张子谦便“大乐”(《操缦琐记》1945年4月12日);琴集之时,查先生因公事不能参加,张子谦则“甚怅”(《操缦琐记》1945年5月14日)。查先生将长居北京,张子谦心知“此后聚晤机会恐甚少,不胜离索之感”就油然而生(《操缦琐记》1950年2月22日)。这些饱含情感的表达,当然是查、张二人深厚交情的自然流露,另一方面也源于二人在古琴理想上的志向相投和古琴事业上共同的责任担当。

今虞琴社是查、张二人和十余位同仁共同创建的,也是他们为实现古琴理想最为用心经营的部分。在查先生远去昆明后,张子谦虽然是琴社实际上的主要负责人,但琴社每次雅集、活动之后,他必以书信形式向查先生作报告。而当查先生回到上海时,张子谦仍以查先生为琴社领袖,事事均以其意见为重。查先生也始终心系琴社,为琴社生存、发展鞠躬尽瘁。1946年底至1947年初,其时琴社活动陷于停顿,查先生提议复社,并提出相关办法,张子谦提议重修章程。二人配合推进,其后琴社集会渐渐恢复,又有1947年9月琴社同仁赴常熟公祭严天池,12月两路局演出等较大活动。即使后来定居北京,查先生也一直关心着今虞琴社的状况。上世纪五六十年代,在新的社会环境和文艺指导思想下,今虞琴社社员们生活状况不一,心气不齐,各项矛盾突出,行动难以保持一致。琴社活动维持艰难,成绩亦少,颓势颇为明显。查阜西先生借演出机会,于1954年11月和1961年11月两次抵申,与今虞老友相聚,并介绍北京古琴研究会情况和组织经过,以资今虞琴社参考经验,希望今虞得以复兴。1979年,查先生辞世三年后,其时张子谦已是80高龄。他又带领着上海古琴学生和爱好者,恢复了“今虞琴社”。在他那小小的驼背的身躯里,有一股坚韧磅礴的力量。这力量大概来自于他和查先生梦寐不忘的初心,来自于查先生用心传递的嘱托,来自于他们对古琴永不息肩的责任。

1961年代《古琴初阶》三作者,左起:张子谦、查阜西、沈草农

在具体行为上,查阜西先生以其具备的资源、深厚的学养、独到的古琴造诣,尽可能地帮助着每一位琴人。1947年12月,查阜西豪掷法币亿余元购得一部能够45分钟连续录制的灌音机,其所灌唱片如不满意还可刮去重灌。这对当时的琴人来讲简直就是“神器”,大家于是兴趣倍增。根据《操缦琐记》的记载,仅1947年12月至1948年1月,在此机器上灌制的曲目,就有查阜西《潇湘水云》《忆故人》,徐元白《高山》,徐立孙《长门怨》,吴兰荪《平沙落雁》,张子谦、庄剑丞、吴景略琴箫瑟《梅花三弄》,张子谦、樊伯炎、吴振平琴歌《满江红》等。在琴歌方面,查、张二人也有共同的志趣。张子谦提倡发掘、演唱琴歌,查先生琴歌水平独步琴坛。因此在琴歌上,张子谦向查先生请教颇多。对查先生发掘的《苏武思君》,张子谦认为是“古琴界值得纪念之事也”(《操缦琐记》1958年10月13日)。而关于琴歌《胡笳十八拍》,在交流中查先生“对于腔韵颇多发明”,张子谦与之“教练达两小时之久,获益匪浅”(《操缦琐记》1959年10月26日)。除自己虚心学习,张子谦也积极带动身边琴人向查先生请益。1962年5月18日,查阜西先生在张子谦家中听鞠秀芳唱《阳关三叠》和《湘江怨》,张子谦等人伴奏。查先生听后“提供不少意见,秀芳虚心学习,得其帮助不少。”1962年上海民族乐团在京演出期间,张子谦于7月12日偕团中女高音沈德皓拜访查阜西学习琴歌,“承其详细讲解”。沈德皓老师现居美国,已是九十高龄。最近我(指本文作者戴晓莲)与她通话,她又讲起这段经历。当时他们向查老请教,在旁的上海文化局局长孟波马上建议沈德皓和张剑(他是二胡演奏家,也是民族乐团唯一对古琴谱熟知的人,他热心为大家记录、整理乐谱。张老有多首琴曲,就是张剑记谱的)乘此机会留在北京继续跟查老学习。这样沈、张二人又继续在北京待了一个月。沈老师住在查老家,张剑住在附近招待所。沈老师回忆说,那次学习收获非常大,她非常感谢查老。上海音乐学院鞠秀芳老师和沈德皓两位优秀的歌唱家,在其时和之后的艺术生涯里,都演唱了大量经典的琴歌作品,并留下了不少珍贵录音,为古琴艺术的发展做出了卓越贡献。这里面,查、张二公的功劳也是应当铭记的。

查、张二公所做的这些,一方面固然出于对古琴艺术的天然热爱,另一方面,则是出于他们自发的传承使命感和深藏的古琴理想。这个理想和使命在查先生为《今虞琴刊》撰写的发刊词里说得明白,是“吾人窃敢私幸中华民族尚非无水平线以上之音乐艺术。有之,又惟有古琴可以为之代表。宜如何以前进之方法,对准时代之需要为之修饰整理,发扬而光大之,则吾操缦同道所认为职责所在而不敢后人者也……使来日中华民族之音乐,尚能保有炎黄遗胄之成分,斯为幸甚。”正是在这样的责任驱使下,查阜西、张子谦,以及同时代的一批琴人,首先走出了古琴这座矗立千年的孤绝的象牙塔。他们化身行者,走向广阔的艺术园地,走向广大的人民群众,为古琴艺术走出了一条新的道路。他们化身园丁,为古琴耕耘出一片新的肥沃土壤,使岌岌可危的象牙塔蜕变成一棵苍古而茁壮的大树,让它可为大多数人乘凉休憩,也可为少数人安栖精神。他们是天上星,为古琴命脉在微茫昏暗中点燃了一盏灯。他们自己也成了一棵树,岩岩立于每个琴人的心中,看到他们,就能挥去心中的迷雾,知道这就是琴人该有的样子。从1934年二人结识,到1976年查老去世,他们的交往跨越了四十二年。这四十二年里,他们的友情没变,他们对古琴的热爱没变,他们关于古琴的理想没变,他们为了古琴一路前行的脚步也没变。这样的琴人历来是稀少的,也是最可贵的,是让我们崇敬的,也是可爱的。他们的人格魅力和精神力量,和他们留给我们的琴学遗产一样,都是当今琴坛最宝贵的财富。

2025年9月20日

在江西修水“纪念查阜西先生诞辰130周年”研讨会发言