摘要:《存见古琴曲谱辑览》是由查阜西先生主编,1958年出版的重要古琴领域专著。该书对当时存见的百余本琴谱集进行了资料编汇,并将谱集中的标题、解题、后记等文字内容摘录附册。本文以《辑览》中的“题解”为切口,在探其作用于琴乐功能及价值的过程中,试对《辑览》学术性、研究性及再应用等问题进行一定程度的探讨。本文分为三个部分对其进行论述,在探讨前人《辑览》之编汇贡献同时,挖掘“题解”这一兼具“琴乐功能”与“文学性”的特殊文本其自身于史料、文学、琴乐传承等方面的功能作用及研究价值,并希望通过题解研究的实际写作,对《辑览》学术应用问题进行实践呈现。

关键词:《存见古琴曲谱辑览》 题解 古琴音乐 打谱 琴学

《存见古琴曲谱辑览》是由查阜西先生主编,1958年出版的重要古琴领域专著。该书对当时存见的百余本琴谱集进行了资料编汇,并将谱集中的标题、解题、后记等文字内容摘录附册。堪称近现代古琴音乐研究最为重要的工具性用书之一。然而,“工具书”之定位或也在一定程度上造成了后人对其自身研究价值及应用领域拓展性的忽视。故此,前人编汇之功、分类之智,以及对琴乐相关文本内容的辑录与重视态度,成为了本文论述的缘发点。

琴曲题解,又称“曲序”“解题”,通常记于标题之后、曲谱之前,记录着一个标题之下,历代琴人对它的背景、意义、画面,甚至琴音的理解。琴人操缦时,多会受琴曲文化内涵影响,并将对曲中情境的追求,以音乐形式呈现。查阜西对琴曲题解的重要性做出如是评价“古琴曲都有标题和解题既然是一千八百年来的传统,并有一千八百年来延续不断的文献和著录,我们要想知道一个古琴曲的正确内容,无论它是歌词已亡或是一个器乐曲,无论它有无谱本存在或有谱而还无人能弹,只要把材料好好地集中起来,都可以查得出来”,由此可见题解的文字文本特征作为文人性的实体存录,对于琴曲千百年传承具有的重要影响,也为本研究可行性提供了理论依据。

《存见古琴曲谱辑览》内中有一部分为百余本琴谱集、十二本书著中可见题解的收录。一改原先谱集内一曲一解的载录形式,使得我们能够看到百册历史资料中,对于一个琴曲标题的尽数题解。通过研读琴曲题解,可以知道其对应标题的内涵故事,而通过《辑览》,则可纵观一个曲题之下,那些有着时间线索的题解集合,它们从东汉时期到清末民初,历时千年,记录着琴曲曲意、曲境的微妙变迁,以及撰写者个性中展现的社会文化背景。综合全部的题解,便可俯览全局,洞见千年传承的琴曲、经久不衰的名曲中,透射出的琴乐“文人性”本末。通过对题解的研究,或可对古琴音乐文化的衍生、发展,以及与其他艺术形式之间的互相联系影响,有着重要作用。

目下,题解的运用范围仍较局限,受其“显”功能——“标题注解”的影响,其自身价值并未得到充分展开与研究。1958年的《存见古琴曲谱辑览》中,该书共80多万字,分为据本提要、解题辑览、歌词辑览三大部分,收录了唐代至民国的144本琴谱集,658首曲目,3365首传曲,336首歌词。该书可以方便地引索各个琴谱版本对同一曲目所作的不同理解和处理,以及各个曲目在不同历史时期的流传状况等,是一部了解现存琴谱很方便的百科全书。2010年出版的30册《琴曲集成》全套,原本影印了《辑览》所及百余本谱集,令本文的研究能够落实到一手资料,在与曲谱结合、辨析等方面有着极大的帮助。

在近世学人研究中,查阜西发表于《人民音乐》1954年05期文章《漫谈古琴》第六节对琴曲的标题和题解产生做简单说明,论述从“先秦记载中无琴曲标题”到“简单标题”辅以口传心授的曲意直至汉代蔡邕《琴操》始,文字题解出现。并列出以《琴操》——《乐府解题》——《乐府诗集》三部著作为节点的琴曲题解的生成及确立的线索。第七节论及琴曲的表现内容,以及实现这种内容表现的文字信息(标题、题解等),是高于歌词、谱字、音响的,即直接与古琴文人精神体——琴道直接关联作用的。

上海音乐学院2006届音乐学专业陈加力的本科论文《题解在古琴音乐中的作用与意义》,由郭树荟教授指导。该文直接对琴曲题解整体做出初步历史脉络梳理,并将其内容按叙述对象进行分类,最后对题解的打谱、音乐美学等作用及意义进行概括性提炼。

成公亮发表于《南京艺术学院学报》2009年04期的《琴曲<明君>、<沉思的旋律>题解》一定程度上反映了题解的梳理流程,然难以为范。自作曲《沉思的旋律》题解中有较大量对古琴“旋律”的探析,以及对琴“韵”辨析,可作参考。

此外,作为同类形式的外部对接,本文也参照了中国书画领域“题跋”研究,其中阮璞发表于2003年第10期《美术研究》的文章《中国画诗文题跋浅谈——“美术史论研究生画学十讲”选》点出了题跋的六项功能,即“1、揭示画中主旨;2、表达作者感情;3、点醒画中情景;4、评议画中事物;5、记述作画缘起;6、补充画外之意”对于题解功能研究有着指导意义。

一、琴乐题解的历史沿留及现状研究

(一)

在《存见古琴曲谱辑览》第247-525页,附编为《存见古琴曲解题辑览》。“解题”又可称为“解题”、“曲序”其主要信息包括该曲的谱曲作者、成曲时间。同时涉及该曲所表述的历史故事或描摹意境,此处姑且统称为“曲因”[1]。琴曲题解除以上信息之外,有部分也会涉及音乐的弦法(均、调、音)、指法、手势、节奏、速度等演奏与曲体内容。这些题解千年相承,延存今日。

题解作为标题的补充,以及琴曲内涵的主体,早已存在于演奏者传授之中。因此,梳理题解历史,则可分为两个阶段——口传阶段和文本阶段。这两个阶段并非完全割裂,即便进入了文本阶段,口传形式也一直存续着,并在传琴授业过程中占有重要位置。本文以此为前提,对《辑览》中“文本阶段”的题解编汇进行梳理。

“文本”的出现,补足了“口传心授”的缺陷,却也仅是作为“补充”之用,而不成为琴乐教习中,传播曲意的主要载体。相对“口传”而言,“文本”的教习较为繁琐。且在漫长的时间里,琴谱最早何时出现尚不可考,即便到明清时期,琴谱中也通常不着“句逗”。由此可以观见,琴人习琴,主要是通过口传心授,逐句、逐段、逐指传授,在这一过程中,琴曲的“标题”“题解”一并传与,这是自然而然的行为动向。另外,题解不属于经史文书,不要求字句记忆背诵。它的主体是作者、年代、曲因等信息,将这些记住,大体便等于记住了“题解”。因此,在后世的题解记录中,“全抄”或“半抄”前人琴谱的“题解”,仍是多数。自己撰录的“新题解”,大多也只是换一些表述言辞,不会在作者、年代、曲因这类信息上与前人相背。

目前史料中,最早将标题与题解同时记录的专著,是东汉名家蔡邕(133-192)的《琴操》。此书以后,题解的基本体例大致流承。

通过研究可以知道,“题解”的文本载体为多样并存形式,除了专著性的琴书、乐书(如《琴操》《乐府诗集》)以外,还有诸多存见于综合性典籍之中(如《古今注》《潜确居类书》)等。现存最早的古琴谱——南朝梁国丘明(494-590年)传谱的唐代抄本《碣石调·幽兰》(908年之前),于其标题后、曲谱前,已然有着题解的记录。后世的琴谱之上,也多有题解。因此可见,题解文本的主要载体,应主要为专著、典籍、琴谱三类。《存见古琴曲谱辑览》的“题解”信息,也主要来源于这三类资料文献中。

《存见古琴曲谱辑览》在编111本谱集中[2],全部有题解的谱集。包括唐代1本;宋代1本;明代16本;清代22本;近代3本。本文在有限数据中,将《辑览》中觅得的历代全部谱集数量,与附有题解谱集数量进行对比。

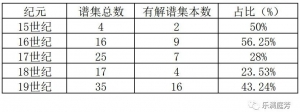

表1[3]:《辑览》中明、清有解谱集占同代谱集比例

综上,本文以百年为序,再看15-19世纪的琴谱附题解的变化情况。

表2[4]:《辑览》中15-19世纪有解谱集占纪元内谱集比例

从表1、2可以看出:1)谱集中琴曲附题解的形式并非常态;2)谱集附题解这一形式,在明代比清代更为通行;3)清代自中晚期以后,谱集内附题解逐渐重新成为通行形式。

《辑览》在编纂“题解”时,没有一味强调其“位置”意义,反而将存在于谱字中间,类似段解的文字,或是位于琴谱之后的文字,择其符合题解“功能”者录之。从中也可见得历代琴人对“题解”的理解,并不是一个定型的、有清晰定义、明确内涵的概念,而是一个知道大体作用,却不会有过多限制的,本身形式上具有一定随意性的定义。因此,题解的位置会在各种谱集中有所不同。但不论位于何处,载体是口传、书著,或是琴谱,琴人即便在改朝换代的战乱中,在某曲声绝的百年后,依然会保存其题解,如同留下了一段历史般,去珍视它、保存它,也使得这数千条题解,数百首琴曲的内涵故事能延传至今,纵使许多琴谱在当代暂未启奏,但琴人若是有心,何尝不能复得?这也是题解存留的意之所在。

(二)

得益于《辑览》的编纂,琴曲题解中,存在的种种重复、交合等情况,以直观的形式被直接呈现出来。无论是对于史料检索、习琴研读,或是追溯渊源,都有着极大简化耗功的作用。本文在此进行一次数据梳理,对《辑览》涉及的几个朝代、百余本琴谱中数千条题解,进行量化考备。

在清代中前期,附属题解这种形式并不通行,甚至有不少“一本谱集仅一曲有题解”的情形,而这“一谱”往往或是古谱,或是难得之谱,抑或自创之谱,如《一经路琴学》中唯一一首有解琴曲《闲情引》,即为自作;或是有重要内容,必须加上,如《琴学轫端》中仅《湘妃怨》一曲有解“此五季时,梁意娘寄李生者”[5],这一信息材料,发前人所未发。这些题解都属于是“不可不记”,而如《雉朝飞》《梅花三弄》《白雪》这类曲目,标题所对应的内涵已经成为一种“常识”,则在后世谱集中越发少记题解。由此可见,谱集传曲的主要功能,于清代以后世代,并不包括传播曲中教化。即在早期书著中盛传的一些琴曲题解,如《文王操》《尅商操》《履霜操》等,其中有较强的品德教化意味,单独作为书录故事,亦可成章。而于明清之后,题解这种功能在“琴谱集”这一载体中产生消解。

《辑览》中题解琴曲对应形式主要有——“一曲多解以对应”和“一曲单解以对应”。

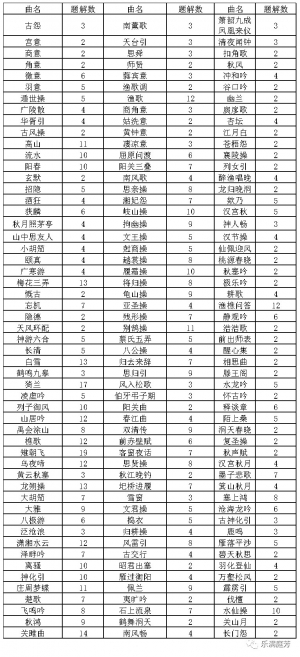

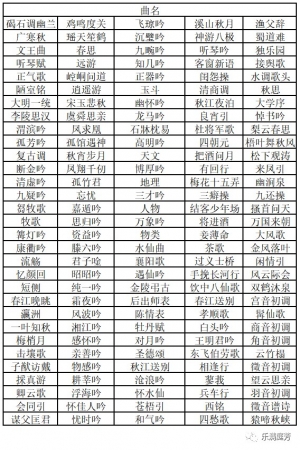

表3[6]:多解琴曲及相应题解数

从以上题解数量,能大致看出是曲在明清两代的传播广度,超过十个题解的琴曲,它们相对来说,谱本数量也较多,可视为其时的“流行”曲或“保留”曲。如《猗兰》《渔樵问答》《潇湘水云》等曲,大部分传及今日仍不绝耳。

表4:

这一部分的曲目,更多是编谱者自作曲目,传播力度也较低。对许多曲目来说,即便现今能寻到的曲谱,也是为孤谱。因此,不论是对其打谱或是历史考辨,均有较高难度。[7]

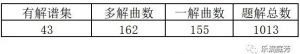

综合以上表,共计得《存见琴曲解题辑览》中题解数据如下:表5[8]:《辑览》中题解数据表

1、入编《辑览》的琴谱共109本,其中43本琴谱附有题解,占近一半;

2、共收不重复琴曲658首,其中有解琴曲317首;

3、共收不同版本琴曲3365首,对应题解总数1013条,其中再需去除仅在书著中存见的题解25条,不足三分之一。

这个数据意味着,有近一半的琴曲仅有标题,我们难以去考得其源出,更难以触摸其内容意蕴。而这三百余首琴曲,大都是难闻其名之况。附属题解,对于许多琴曲来说,看似是不必要的,毕竟在只有三分之一的曲谱中,有题解的依伴。但是再后百余年又将如何?若一些书著亡佚,一些绝少记录该曲题解的琴谱亡佚,这首徒留谱字的琴曲,能再传久许? 通过对题解的历史沿留、形式载体的梳理,并综合《辑览》所录有谱题解的数据分类整理,琴曲内容对于琴曲传播的影响,从中足以可见。但以此引申而来的问题——这些比标题更本质、信息量更大的文字里,其本身具备着、并在千年来发挥着哪些功能作用?这种传谱现象,反映出人们对“琴曲”这一音乐形式的审美着陆点,究竟在何处?

二、《辑览》中的题解内容及文化属性

(一) 题解体例形式及发展

琴曲题解的体例是一种多样的组合,所谓多样,即组成的功能内容多样,这些功能信息包括:成曲时间、发曲作者、得曲原因、该曲成就、此曲情感、相关考辨等等,它们像一个个“元件”,以不同的组合形式构成题解。有些题解构成的单元很少,只有作者或时间。反之,有些题解的构成单元则很多。故本文在此不做“组合”的体例梳理,仅就各“元件”内容、表现方式、相应功能等进行说明。

1、曲作(传)者——通常每条题解最前,先是题解作者,其次便是曲作者,大多数题解都会记录曲作者。最直白的形式便是“何曲(曲名)者何人(创作者)作也”,如“别鹤操者,商陵牧子所作也”[9];有些也不是那么直白,如先讲一个故事,后面再引出这个主人公作此曲,或抚琴歌此曲,如“龟山在鲁地。孔子仕鲁,齐人馈女乐,季桓子受之,三日不朝。孔子知其时不可为,翩然而行,望龟山而作此操也。”[10];有一部分曲作者不详,常记为前人事迹,“后人作曲”,或“后人增益”。

2、成曲年代——这项信息有时很明确,会连同作者一道,“(曲名)者,(时代)(作者)作也”,如“按是曲乃汉司马相如所作也”[11],直接点明年代。有时也不点出时间,而是通过明确的作者谁人,让人推得该曲的成曲年代,通常此类“作者”皆为著名人物,如百家诸子、“毛敏仲”“郭楚望”“陶潜”等;通常后人“作曲”“增益”的琴曲年代也不详,记作“古曲”。

3、曲因——这是题解中比较主要的一部分,也往往是篇幅最大的一部分,它的主体内容、表现形式,是各种不同题材的故事。这些故事中,以各自情节为最重,偶有抒情性描写、感叹,也篇幅不长。清晰的文字情节交代,意味着题解被准确解读的可能,通过先人前事,令后人产生共情,或得以启发。即使是同一个故事情节,也因撰写者的习好、故事的版本变异、载体的主要功能方向等因素,而使得题解文学性与完整程度不同。

4、题解作(传)源——此中“源”,涵涉人、书,或是与曲题同名的诗词文赋、抑或是传说故事。通常出现位置为题解开端几字,如“某某曰”,“某某”常常是名字的别号,如《神奇秘谱》题解中,大多为“臞仙曰”,即大抵可以认为,这条题解的撰作者为臞仙,即朱权;“某某”也可以是书名,如“琴史曰”,即表示这段文字引用了《琴史》[12],而《琴史》中未记出源出,也不能断定是《琴史》作者撰写,于是便用书名代替;另外,如“听琴赋”“阳关曲”等原有同题诗文,则记曰:“按此赋”[13]“按三叠之词”[14]。

5、情感——琴曲的情感大多在相应故事中体现,然而因为故事具有多向解读的可能,因此即使是面对同一段文字故事作理解,不同的人也会有不同的情感共鸣。于是有人在撰记题解时,会将“情感”直接点明,用确切的文字语言去表述它,以缩减故事情节理解的空间。如“伤鱼雁之渺茫,悲羁旅之寥落,参商两地,怨泪千行”[15],便通过几个情感动词“伤”“悲”“怨”,将这种负面的哀思表现出来。也有花较大篇幅描述,如通过赋诗、赋辞进行渲染的情况。

6、评价——“评价”仅在书写内容层面上说,指“具有明确‘评价’性质的文字”,这类文字不多见于题解中。“评价”内容主要来自题解撰写者,评价的内容可以是对琴曲音乐形象的听感,如《杨抡太古遗音·樵歌》的题解;除此以外,也有对琴曲音乐内容的思考,如《杏庄太音续谱·慨古》题解。“评价内容”往往发自撰写者个人,因而相对主观,但又遵循、反映、影响着普遍认识。

7、考辨——“考辨”亦有“功能”和“内容”两层概念,此处仅指文字内容。考辨内容主要表现为,以资料作论述基础,以自身演奏实践或文献考辨为论据。这部分不算常见,对象大多也是宫调弦法(如《琴学初津·梅花三弄》[16])、曲体结构(《广陵散》[17]《大胡笳》[18])等演奏方面,又或是琴曲来历(《西麓堂琴统·神游六合》[19])。考辨的过程没有严格限制,有些也仅是推测或可能是听说,因此它具有撰写者个人记录的性质,但对后世传谱也有一定影响力度,具体见“功能”部分。

8、琴乐本体——与琴乐本体相关的文字内容,则统称为音乐内容,其中包括了“曲体结构”“宫调弦法”“指法奏势”“段落结构”“演奏处理”等,它们直接同谱面曲体或演奏呈现相关,也直接影响着音乐最终听觉效果。这类文字主要在琴谱载体上为多,尤其是与演奏相关。有些以调式、结构为标题的琴曲,在书录题解中也会做对应解析。

从上文中可见,题解的书写体例难以统一,各类“元件”组合形式多样,直观面貌丰富而复杂。但是,题解体例形式上多元、多样特征,并非从其产生之初便是如此。在前文书面题解的梳理成果上,进一步研究发现,题解的书写体例自身是渐次丰满的,具有发展特征,非为一蹴而就。文字题解的体例内容发展,与题解这一形式的发展关系密切。如早期文字题解的功能定位,主要为补足口传的弊端,求真求存。因此,在需求上更接近“内容的记录”,此种定位,决定了题解是“公众”性质的,或说是有一定“历史书写感”的,字里行间须遵循客观记录,那么势必,个人评述会受到主观抑制。再到后期,随着书写、出版等技术的先进[20],书写的难度变低,写作内容与习惯也随之变化[21],文人可以更加尊崇个性,加大书写的篇幅。这之中便为体例元素地丰富,提供了发展的空间。

题解从单纯的故事信息记录,到有了个人性、指向意味明确的情感标注,再到逐步有规范和全面的评价、考辨,这是题解体例的发展状态。而这种状态并不是线性的,因为题解的体例不似八股文之类,它没有特定文体格式可寻,它伴随着琴乐,依托着古琴文化,记录与对应琴曲标题相关的信息,在体例构成上是相对自由的,文人在书写它时也无需太多框格,只要是与该琴曲“相关”的,便可在编谱时记下。因此,即便是明、清甚至民国时期,有部分题解也可能仅有评价或考辨,而无曲因、作者这类主体信息。从中也可见得,题解体例的自由,不能用直线的视角去审其发展。

(二)题解题材类别及呈现

《辑览》录有不同标题琴曲六百余首,这些题解题材之丰富,几乎包揽中国古代全部文人创作题材之能。从中也可看出,古琴虽一直被称作“文人乐器”,甚至奉为“道器”,但从其表现内容和对象来看,实质上相当开阔与自由。

下文将作“分类”与“定位”两步论述,先阐明分类要据,作方法论提领,再进行分类实践,最后以此为基础,作现象分析与理论提炼。有些琴曲对应着多个题解,这些题解在主体故事上基本一致,但在表现主题上却或有不同。因此,本文下及分类,非为“琴曲”概念上的分类,而是就“琴曲题解”书写相言,将其分为9类[22],并对这9类的主要故事、人、事关键词,以及主题表现对象,主题表现手法等进行定位及区分。

(1)乡情——这类题材不算多见,在“思乡”这一题材下,若要留下情感强烈、表述达明题意的,均是“去国”悲愤,而非一国之内的“他乡”。这种“去国”的“怀乡”,也总是徘徊在“爱国”思想的边际上,《昭君出塞》中“吾家嫁我兮天一方,远托异国兮乌孙王,穹庐为室兮旃为墙。”[23]尽是对远嫁的无奈,对去国的幽思;另有曲《龙朔操》中则记“古云,颜如花,命叶底,斯言岂是妄言夫?”[24]由一种自伤,转换成了它伤。

(2)爱情——该题材内,主要对象为“文君”“湘妃”等代表性人物。这类题材的题解,以爱情为主要写作内容,其中或许不见对“爱情”的褒贬,但也足以通过一个单纯的、或悲或喜的“爱情”故事,引人共情。“爱情”题材所表现的内容,更多的却是“生离死别”,如与“苍梧”相关多为娥皇、女英与舜帝的爱情故事;《古琴吟》讲的是苏轼故地重游,夜闻女子哽咽悲歌,后查得竟是曾与他一同来此的亡故妓女。也不一定需要多个人物,“爱情”题材同时也包括了“孤寂寡爱”,如《雉朝飞》《捣衣》,分别书写了男、女独世之苦,表达了对爱情的渴望。而《汉宫秋》《长门怨》等题,则是从另一面去描绘了爱情之“苦”。总体来说,“爱情”题材的数量在全部琴曲题解中,相较为少。爱情题材的琴操归宿,整体上看,美好者少,正面书写者少。那些悲悲切切之事,或许也谙和了琴及琴曲“幽远绵长”的声音气质。

(3)友情——此类直白地表现、倾诉、宣扬友情,此类描绘对象主要是“人”,或说“人与人之间的事”,有直接描绘友情之高义、友情之珍贵的,典型的人物关键词如“伯牙”“子期”,相关题解如《伯牙弔子期》《高山》《流水》等。同为相知相惜的友情阐述,还有《山中思友人》(又名《忆故人》)。另有一典型关键词“阳关”,取唐代诗人王维诗作《送元二使安西》为典,以“西出阳关无故人”为标题,存有多首不同的琴曲,如《阳关三叠》《阳关曲》《春江送别》,并均附有题解,可见流传引用之广泛。

(4)礼教——本文拟以“礼教”一词,代指一种以官方为代表的,包含“仁、义、礼、智、信、忠、孝、悌、节、恕、勇、让”等“正统”的思想与行为。联系起来,便主要是指“以正统人、事而引出,具有教化意义”的琴曲内容。

这类题材琴曲有些是对古代先贤(多少具有政治背景)的尊奉,有些是对小人物德行的赞美,其主体对象是人与事,而非景与物,是琴曲内容的重要题材。它们表现手法也各异,有些跨越时间纵轴,以今望古,得到启示,如《思舜》;有些从文学作品中取其意义,如《陋室铭》《蜀道难》等。其典型对象为古代圣贤、君王,或近世有才有德的文人,如《忆颜回》《泽畔吟》《汉节操》等直接记录人名和对应事迹的;或如是《凤仞千翔》《滕王阁》等在题解中才隐晦表出虞帝、王勃之名,虽不详熟功德,却让人见名思德。

另须一提的是,其中有一些关于女性德行,如《手挽长歌行》通过对孟姜女的故事进行文学渲染,最后评述“夫氏一女子,岂其有力术而挽流、涌泉、转山以至此?信贞烈之格天,鬼神之呵助也。余因作是行,抚之桐君以风世”[25]前文主要以叙事、描写为主,最后笔锋一转,颂扬“贞烈”,则归旨于对女性的道德标准,亦归属于此分类之中。情况相形的还有《关雎曲》等,该题虽被当做爱情经典引述,但题解中,则记为“是曲咏歌后妃之德也”[26],将“爱情”安置上了“德”的指标,有德才“宜配君子”,这种表现手法和目的诉求,不得不说与古代官方思想有莫大关系。其主旨要宣扬的并非“情”,而是“德”。

(5)景物——在这里命名“景物”,是从文字书写主体对象而言。这一类别的书写对象既包括“景”,也包括“物”,是真实存在的景物。景物题材大体可以分为两类,即写景类与写物类。写景类有《良宵引》《潇湘水云》《平沙落雁》《石上流泉》《梧叶舞秋风》等。写物者有《梅花三弄》《牡丹赋》《猗兰》《幽兰》《飞鸣吟》《塞上鸿》等。

(6)山水——这一类主要内容为文人的山野生活,名为“山水”,只是因为对象环境较集中于山林和水地。其主要书写并非对自然景物的描摹,而是对人在山水之间生活的刻画。此题材所传述思想很统一,大多是对世俗功名的索然。其表现内容若要区分,大体可分为“主动”与“被动”两种。“主动”意为侧重于人与天地自然、山林水鸟之间的主动互动,情绪态度积极,赞美自然的美好,向往人在自然中的融入,如《神奇秘谱·山居吟》;另一种表达手法,即“被动”类,主要是人在世俗中承受磨难,因而寻求自然之中的隐遁。除了对自然的赞美外,也会记述尘世的不如意之处,如《杨抡太古遗音·渔歌》《神奇秘谱·酒狂》等。仅从现状而言,山水生活的极乐与避害隐居的无奈,已然是相辅相成,发展为一种文人思想的惯势。有人总结这种思想惯势,称为“道家的避世思想”的体现,本文认为略有不妥。醉心自然者尚且不言,就避害隐居的后者来看,文人对“自在”自然渴望的直接抒发,或许也是此类题材主旨渊源之一。然而,这都反映着主人公对生活的“有求”,以及对所求的倾诉和宣泄。因此,若说古代文人的“隐逸”情结,是某一家的思想表现,则略有以偏概全之嫌。

(7)仙道——“仙道”题材书写手法较为统一。通常不直接表露感情,也不太见客观记事的文体。题解中大多会直白出现一些关键词,如“仙”“道”“玄”“出尘”等,表现的是无所欲求,与天地自然相合的境界。可大致分为三类,第一类是“境”,此类一般会用飘逸华丽的辞藻,对仙家洞府情境进行文字描摹,典型标题有《神游八极》《逍遥游》《八极游》《六合游》《凌虚吟》;第二类是“事”,所用的大抵为超现实故事,如《天闻阁琴谱·庄周梦蝶》《天风环佩》《天台引》等;第三类则是写“理”,即单纯提倡一种仙道的修身之法,如《琴苑心传全编·颐真》《冲和吟》等。

(8)佛曲——在目前可得琴曲中,佛教题材总数很少,经本文统计,有题解的佛教琴曲仅《释谈章》(又名《普庵咒》《悉昙章》《释谈》《仙曲》)一首,其谱本多达37个,其中6个谱本记有题解,去除重复,得题解版本4个。

(9)其他内容——琴曲题解有一小部分,其文字中,既无事迹,亦无情境,只有一些客观记录,如《西麓堂琴统·忘忧》;有的仅记录情绪,如《琴苑心传全编·桃源春晓》;有的只有弦法调式等音乐相关,如《佩兰·悟雪山房琴谱》。这种文字表述,虽也属于琴曲题解,但是从这些信息中,我们无法得知琴曲内容。故只能视作其为单纯的记录性质,它是琴曲题解书写的题材之一,但不构成琴曲的题材。 上文将题解以题材为索,分为九类。这九类题材,彼此在“文字对象”“主旨思想”等方面皆有区别。因此,即使是一个分类之内,也按“书写角度”或“对象性质”等要素,进行了更细一步的区分。前三类或显为“私情”,本文择取“情感抒发直接、明确”的题解及琴曲。同时包括因这种“情”而引发的相关情感。通过三项直接达情的分类,也可发现如通过琴乐之“中正”,表现世情之“极端”等现象,这是琴乐艺术的一种运用方式,也是其特殊的表现手法;第四类“政教”类,无论在琴曲数量,又或是题解数量上,都在总数中有着相当大的比重,其内容包括但不限于儒家思想,也涉及综合性的诸子百家思想。“政教”类个体思想归宿虽复杂,整体上却也均符合“社会常规”与“正统政治教化”内容;第五类“景物”题材,以“景物”为内容对象,联系“寄情”的表现手法,区别于其他以“人”“事”等为对象的分类;第六类“山水”,强调其主体对象为“文人生活”。本文以客观存在题解为例,否定了将隐逸诉求统分为“道家”思想的论断;第七类则主要是“超现实”的神仙传说,以及向往神仙境界的“道法修炼”,这些题解因统一的“仙道”倾向而划为一类;第八类“佛曲”实属个案,无所从属,自成一类;第九类更偏向一种“功能”特征,因为其分布很散,又缺少统一的内容主旨特征。故只能以体例功能作为标准,将这种不反应琴曲内涵主题的题解,单作一类看。

这九类题解题材,反映出古琴音乐极强的包容性,囊括了精神追求与物质生活;悠远古事与眼前物象;庙宇高堂与山林水野;家国天下与儿女情长。这些存留百年的文字,见证了古琴音乐的强大内容表现力。

题解之所以能得流传至今,其“文字载体”的原因甚重。倘若非为文人知识分子书写,便不会有这些文字存在,这是题解存在的根源。在这个角度来说,一些信手弹来的琴曲注定在历史中难以长存;不通文字的民间非知识分子,要想在较广的地域,长期传播自己的琴曲,也是十分困难。其次,在一次次编谱过程中,琴曲被不断筛选,按编谱者的思想、认知、意识,编入一本谱集之内。这些琴曲反应出了一种“超时代性”的、“公众性”的思想思潮,它们是经历史反复淘洗后的经典。

我们也可以看到,三百多首琴曲的题解,在本文九大类中,题材虽广,但主体对象的风雅格局却大体居高。乡情、友情、爱情中多是生死别离,对象也多是德才兼备;政教题材更不用多言,大抵德高望重之士;“景”都是旷远幽深闲逸之景,“物”都是君子道者同德之物;山水之事,渔樵极乐;仙道佛曲,超乎自然。

通过对这些题解内容的研究,不仅能看到古琴在历史中,由赏心娱乐、附庸事迹,到陶冶性情、以乐论事,此间定位及功能的逐步发展,也能看到历代文人的精神世界,以及审夺世界物我的心灵眼光。高山、流水中对极致知己的赞美与渴望;渔樵山水边对自然无尽不竭的歆羡;尧舜文王、孔孟老庄事迹中对先贤的追求与自省;即使是花鸟林木,经文人之眼投映出来,也是至情至性,大善大美。这之中反映出来的,是古代文人在“极端”与“中庸”两极之下,“二元并立”的审美特征——以一种高度理性的智能,把控着极致广阔的情感。这些对象的择取之间,透露着中国知识群体,其“文人”身份的“自觉”认知。

琴曲题解中不仅有人、事、物、境,还有一些直接与琴乐本体、演奏相关的文字,如调意、弦法、指法、结构等。论及此类内容的影响,首先,它直接作用音响呈现,成为琴人打谱、演奏过程中的重要参考;其次,它在传谱过程中,对传谱为派、流派承继,甚至一曲的基本形态传播,有着显著影响;再次,调式、手势、句逗等内容,在古琴音乐文化中,皆被赋予了一定的象征意义,是古琴文化中不可轻视的组成部分。因此,站在音乐学理论的学科视角上,有必要对此类文字作单独处理、研究。须首先俚清的是,这部分内容往往具有较强“个人化”倾向,且多见于“后记”而非“题解”,其跨载体(琴谱之间、书著之间、谱书之间)抄录的情形也不多。但是,就《辑览》中所录题解,并及题解的“位置”与“功能”双重特征而言,这种音乐功能性内容,不应属于“后记”的特有内容,而应从琴曲题解发展的趋势来看,属于经发展而得的“解释”类文本。

本文对《辑览》所录一千余条进行研读,得出数十条直接记录音乐内容,并将这些内容分为“调意弦法”“指势奏法”“曲体结构”“速度节奏”“音响描摹”五类。这五类中,前四类属于音乐形态素材的直接论述内容,第五类“音响描摹”为听感上的譬喻、描画,相比前四类的直接明确,此类更多是在听感与演奏中,间接地对音乐形态发展与演奏音响效果产生影响。在古琴音乐中,每一个调、每一个指法,都有特定的含义,在琴乐文化发展的长河里,文人们给这些物理的、客观的、现实的事物,点缀上了浪漫的、深刻的文化表象与内涵,使调意、指法、结构、节奏等内容,均可通达深层的精神世界。琴人对这些音乐表述的重视,也令这些内容在题解中不可轻视。虽然题解中的音乐内容很少跨载体传播,但有些也着实发挥着一些传承的功能。于研究中亦不可忽视。故本文将相关内容信息摘录于下,并对一些现象进行研究分析。

既然已得琴乐题解内容的样式构成、对象表现、属性特征,它们既身于多文化语境,那么其在自身的功能作用为何?如何产生?对哪些对象领域产生?这些功能作用与琴乐表现之间是何种关系? 三、琴曲题解的功能及价值研究

琴乐“题解”的功能,主要指其存在本身,对于琴乐音响呈现、传承传播、文化延展的作用。研究琴乐“题解”的功能,它的文字构成便是主体对象,同时,文字中的音乐内容亦难以忽视。因此,孤立研究其“文字”本身或是其“琴乐”关联,都是不全面的。从《存见古琴曲谱辑览》中的千余条题解来看,题解的性质判定复杂,它不是简单的记录性文字,也难以归纳为“文学写作”范畴,更不是纯粹的谱式或乐调解读。它高度与琴学文化、琴乐呈现对接,是琴乐演绎、传承、传播、聆赏等过程中不可或缺的一环,它在一定程度上,成就了由一首首琴曲构成的琴学文化样态。因此,要进一步研究它的功能作用,甚至价值意义,或可先从其自身拆析,此亦即前文所研究内容。

相较于唐代才出现的减字谱,题解作为文字存在显然历史更久。而早先文字谱的形式,使得琴谱内容冗长,抄写繁难。因此,载体多样、体量轻简,可独立成书,亦可入卷成章的琴曲内容——“题解”,可以留存时间比人寿更久,传播地域范围也比人更得力。故此,从传承易度来说,便比琴谱更有优势;其次,琴乐作为乐器修习,其入门具有一定技术槛高,如文字谱,其书写形式繁琐,会弹琴的读起来也不定畅达,即便看懂,若欲“视奏”得声,也十分具有难度。不通操缦者读之,更是如看天书,不知所云。而题解则不同,只需识字即可阅读,那么琴声未传,而琴意已得,也并为没有可能。

再者,从表现内容而言,题解也比琴音更加表意、直观。聆赏琴声也需要一定修养,除非钟子期之流,虽为山樵,却通至上之声,能听得高上巍巍,流水洋洋。否则,在没有一定常识基础和文化修养的情况下,闻琴声不过尔尔。而题解则不然,许多琴曲题解题材主体,是古代帝王、圣贤、名仕的故事,从功名经济角度,便有一定可读性吸引力。而寻仙问道、咏物移情的题解,令文人们的各类思想有归所可以寄容。加之还有一部分情爱类的题解,也使得琴曲题解的“严肃性”降低,更加贴近生活,更吸引大众,故以琴为媒,或以琴寄情的题材故事层出不穷,广及大众。

本节将题解之功能聚焦于“琴曲”周身,以琴曲本体为准,结合上文的题解内容及属性特征,归纳阐论题解理论功能及应用。

1、考释琴曲及标题源传——题解在琴曲考释过程中的“史料功能”,于上文成公亮先生打谱《文王操》一例中可见一斑。此外,还须说明的是,题解对于琴乐本体的考辨,不仅体现在其所对应的谱集内琴谱中,还体现在其通过发挥文本跨时空的“交流”功能,而对于后世琴谱编集,乃至对琴曲形态自身稳定框格产生的影响。

以《二香琴谱·欸乃》为例,其题解记曰:“……曲尾,或收三五,或收一六,皆非。是曲採自澄鉴堂,尾收二四,乃羽音也。而“北”之一字,未见于刻本。俗呼“北渔歌”者,别于正调商音之渔歌也。渔歌取七音,欸乃取五音,岂有欸乃反为北曲乎?……”[27]

此段题解中,主要考辨了两个问题。第一:“欸乃”曲终的撮弦收音弦法。作者总结此前“或收三五,或收一六”的乱象,认为“皆非”,并参照《澄鉴堂琴谱》“尾收二四”为羽音;第二:梳理“欸乃”“渔歌”“北渔歌”三个标题之间的关系,称“欸乃”及为“北渔歌”,所加“北”字,并非意其为北曲,论据是欸乃用五音,而正调商音渔歌为七音,故五音者不应为北曲。

就第一个问题来看,“欸乃”或“欸乃歌”一题最早见于《西麓堂琴统》,该谱作蕤宾调,收音撮七徽一六弦泛音,即商音(2-)。其后除《五音琴谱》撮二四弦外,其余谱集如《太音补遗》《玉梧琴谱》《徽言秘旨》等,均记撮三五弦(5-),与宫调式色彩。而以《澄鉴堂琴谱》为分节点,此后琴谱集《春草堂琴谱》《琴香堂琴谱》到近代《响雪斋琴谱》几乎收音都挫二四弦[28](3-6),为羽调式色彩。不论是自《澄鉴堂琴谱》开始,欸乃一曲已经发生变化,《二香琴谱》题解仅作说明记录。还是自《二香琴谱》记此题解以后,后世始重视该调意问题,并集体修正。因为资料有限,二谱之间或有其他谱集,亦有相关说明?现无从得知。但各谱对该曲收音,呈现出的明显的分节现象,确实是以《澄鉴堂琴谱》为节点。因此,这类考辨性题解,确也史料记录功能及对音乐形态传承的影响。

2、以文字交流琴曲音响及标题情致——如上文所言,题解用简明的语言,形象的故事,将一位或一代琴人对该标题的理解,化作文字,传于后世。后人通过题解文字与前人产生对话,并可以将自己的理解的一同写入题解,从而产生了琴人间超时空的“交流”。交流中,或是不断加深、加强、继承一个标题的情境意象、审美立意,如《梅花三弄》题解;抑或是推翻前人理解,另起一题一境,从而丰富标题之下的题解角度,如《广寒游》曲;这些在纯文字之间发生的“交流”与“认同”,是允许共同参与,共同谱写的。这些交流形式,不仅使题解的沿用习惯趋以稳定,也让题解内容得以承续、发展,更是拓展了琴曲的表现内容空间,强化了琴乐的文化属性。

3、记录琴曲形态框架——题解内容中,琴曲本体形态内容大致可分为五类,分别为“调意弦法”“指势奏法”“曲体结构”“速度节奏”“音响描摹”。此类内容在现有题解整体中,所占比重不算大。通常会在“后记”中看到,颇有个人解读性质。这种“记录”呈较开阔的姿态,在产生“限定”的同时,亦留出相应的“空间”,它并非细节的面面俱到,完全的刻画,而是对琴曲形态作“框架”的标记,使后世进行古曲参照时,能够有相应形态信息可依。此即题解之琴曲形态框架之“记录”功能。

4、加强琴曲形态在传承中的稳定性——将琴曲本体形态记录于题解,从题解的传承特性而言,无疑对其形态框架的稳定有着促进作用。不论是调式、抑或是速度,甚至是较为隐晦的“音响描摹”,都为琴曲的最终呈现限定了一个“音响框架”。调意弦法、曲体结构自不必说,琴乐演奏中,指势奏法对音色的触变也令琴曲意境表现差异颇巨。而速度节奏与音响描摹两项,其对人心理情境的引导、心理律动的指示,也可体现在琴曲演绎中。因为有着这些文字的“记录”,形如一个框架,使对应曲题的音响形态传承相对稳定,即使旋律、节奏因人而异发生变化,但始终符合此曲的部分形态基因。此即题解之“形态记录”对琴曲形态稳定的促进作用。如《欸乃》中的调意传承;《庄周梦蝶》的指势奏法传承;《胡笳十八拍》《阳关三叠》等题解的曲体的结构影响;《平沙落雁》《流水》等曲题解中对音响效果的指引。

5、加强琴乐流派的稳态传承——李民雄先生认为“流派是一种群体性艺术活动,出自名师,传之高徒。前有古人,后有来者。” [29]其中,琴谱便是“古人”“名师”与“来者”“高徒”的传承纽带。那么,古人、名师在谱中记录的琴曲调意、结构,弹奏心得、感悟,自然也会得到一定的保留。保留的这部分内容,既有对一首琴曲的共性处理,也难以避免个人的个性认知与处理。这些个性处理受到传者的文化环境、思想系统,甚至语言习惯影响,故而自成特色,以区别于其他流派。而流派作为“群体性艺术活动”的核心,便是围绕着这种特色产生的音乐表现。因此,当它们被记录于题解中,成为纲要性指导,并为后人继承时有所参鉴。流派的特征也在潜移默化中,由文到心,由意到音,得以稳定。

6、增强相应标题的传承可能——从上文的题解统计可以发现,谱本繁多的琴曲,往往题解的数量也不少。如《辑览》中题解数量超过10个琴曲有《流水》《阳春》《梅花三弄》《白雪》《渔樵问答》等,这些琴曲一直以来谱本便很多,至今不绝于耳,可见其传承之深远;而仅有一个题解的琴曲,如《玉斗》《昭昭吟》《霜夜吟》等,或完全没有题解的琴曲,甚至仅有一个“标名性”标题的琴曲如《雀巢》[30]《暮春闺怨》[31]等,这些琴曲很多是个人创作,编入谱集,相关内容十分有限,也很鲜见长期有效地传播传承。由此可见,许多流传广泛琴曲“标题”,都具有其相应,且相对稳定的“题解”,这种对应的关系,在流传中有大量实例可见。一首有丰富题解信息的琴曲标题,相较于题解信息过少以及没有琴曲甚至没有标意的琴曲标题,打谱难度、打谱情绪的准确性,自然也有区别。因而也对该标题的传承力度有所影响。题解与音乐本体间普遍存在的“距离”,作用在大众群体之后,其功能相较于“解说音乐”,更偏向于“解说标题”。虽然在琴曲题解体例的发展中,出现了对琴乐的评述,但仍是小范围的,且多为感性的描摹。因此,题解比之琴乐,在大众层面上更容易被接收,也使得题解对应的“标题”与其内容之物事,能够与琴乐相辅,进入大众的视野,得以传承传播。

7、巩固琴乐及标题文人标签——大多数的琴人,将审美对象集中于少部分的事物身上。在《辑览》的琴曲中,从未看到市井贩交、体力劳作、家长里短,甚至历史趣闻的题材。通过上文对三百余不同琴曲题解研究,可以发现其对象大抵为“先贤气节”“生死至情”“梅兰竹菊”“松鹤江涛”“山水诗酒”,这些被集中关注的对象,具有着一种“正式感”,这与文人的表现方式不无关系。也因此,这些对象被“雅化”,而逐渐与世俗脱离,它们被文人的文学艺术创作强化了“文人”标签,也反向强化了如琴乐等文人艺术创作的“人文”标签,并在不断的传承中,加固了人文的“身份”属性,且反应在了琴曲创作、解读之中。

8、研究撰写者及其时代相关——题解作为文献,显然不能列属正史。有些看似笃信的话语,如作者等信息,也需甄别鉴定。但题解也不是纯杜撰类文字,很多内容中的其人其事,在文献资料中可以查得。况且,题解因为承担着一些的传承教化功能,附依真实的事件也有一定必要。除此之外,题解也有在琴曲与琴曲之间相区辨的作用,如“渔歌”“北渔歌”“欸乃”几题。题解信息的真实性复杂,即使作为史料,也更多是当做佐证,或是正史中材料不足的情况下,作为参考材料。然而仅是这样,对千百年间琴乐发展、琴曲衍变、琴乐题材的研究而言,题解也是十分具有价值的文献。

9、评议琴乐及其曲内涵旨意——题解体例的组成中,有一部分评价的内容,即上文论述的小概念“评价内容”,主要包括了音响听感的评价,以及琴曲内容的评价。评价功能的实现,不仅仅限于有针对性的,或有指向性的描摹类文字。它也可产生于“作者”和“主人公”中,当琴人对这题解内容产生共鸣,便会在琴曲中得到呈现。题解具有“内容评价”与“价值评价”双重功能,内容评价更多是对演奏者产生价值上的影响,其文字上难以推敲和音乐的联系,却能在内容中引发些许价值观的呼应,从而影响到琴人的音乐演绎。价值评价则在历史意义与文人身份意义上,促使题解发挥功能,造就着古琴音乐在历史与传承中相对稳定的文化属性。

结 论

本文以《存见古琴曲谱辑览》中的“题解”部分为主要对象,针对书中编汇题解的历史渊源,以及题解编汇规律、存见概况及特征、内容系统及功能等,做出了多角度的解读与论述,属于基础的理论构架。

题解的研究与运用,虽然没有成为独立个体受到重视,却始终不曾绝迹。这或许是得益于琴乐对题解的功能性需求。在琴乐的语境下,每一首乐曲皆可被赋予深刻内涵,从传曲的历史长度,或是曲意的德行高度,垒筑起一座座琴乐的“峰地”。要将“意”与“音”合一,三五个字的标题是难以概全的,但题解又无法如简短的标题一般,能够朗朗上口,用为琴曲之“名”。因此,在多方功能性需求下,标题成为题解的凝练,题解是为标题的注释,二者互为表里,共同为曲调成“意”、传“意”发挥作用。是故,题解所根植的,是琴乐之“文人”语境。因此,琴乐之“文”性不息,题解便传承不息。

如果说琴史、琴论、琴话是对古琴音乐的整体书写,那么题解便是这个整体中,一个一个可以成例的个体。在本文的第一章中,纵向梳理了题解的渊源,它因运而生,承担着字数精简的标题所不能承载的信息容量,其后,文字形式的题解出现,与口传形式相辅相成,互补长短。有着明确时代、内容的琴曲,与古琴音乐历史史料相照应,成为了中国古代音乐文化的辉煌一章,而仅有其谱的琴曲,则在目前的研究与琴话中,使用的范围十分有限,更多情况下,只作为数据体量构成之一被统略带过。故此,当我们在谈论“琴乐”时,古琴雄厚的史料、史录无疑是立论的基础,而更为不易的是,直至今日,我们仍有琴谱可依,有琴音可听。那一首首各有渊源、背景、故事的琴曲,是为“琴乐”之“乐”的主体内容。

每条题解的书写与记录,都是一位或一代琴人对该曲的认知反映。本文进行大量对象的研究分析后,题解的“个体”内容便得以较全面的呈示。其体例以“元件”模式组合,在历史的发展中,这些体例的“元件”又呈一种曲折的、逐渐丰富叠加的趋势。在其后的研究中,以此切入,或可对“文人音乐”之“文”的把脉有所深挖。

本文将琴曲题解分为“乡情”“爱情”“友情”“礼教”“景物”“山水”“仙道”“佛曲”“记乐”九类题解题材。以此为引,“题解”,或可说“琴曲表现内容”,向我们展示出其极强的包容性,但也反映出主流琴人对古琴属性、道用、审美观念等多方面的认知倾向。题解中以及几乎成习惯的追寻“道”与“德”的高地,充分透露着主流琴人对“极致”的审美倾向,以及对各类人格修养理论之“入道”崇尚。题解虽可脱离琴曲独立存在[32],但其生发始终与琴曲音调关系莫大,尤其在谱集中的题解,更是时常包含撰写者或其流派对该曲的音响认知。他们将这些记录于题解,成为题解体例的一部分。

对琴曲而言,题解无疑是其灵魂与骨骼的组成之一,而另一部分,便是音乐音响的记录与呈现。“题解”与“标题”“音响”三位一体,使琴曲能够在“形式”与“内容”的关系中完整与圆满。然而,这并非是三者的单纯“组合”,此间相承着彼此“生命”与“生长”。“实”“相”“名”的琴曲呈现模式,亦是琴曲流传与传播的典型。题解“身份”虽会发生变化,其作为琴曲内容的本质却始终未变。

在内容解析的基础上,本文结合琴乐发展与琴乐研究现状,认为题解的内容之体例、题解等部分的深入研究,至少具有着“史料”“传承传播”“‘人文性’加强”“价值批评”“琴乐导聆”等功能作用,另一方面,其本体内容也可发挥“考辨”“稳定形态”“稳定流派”的作用。这些功能在实际的发挥中,也各有其途径与方法

琴乐题解身兼中国传统主流教育思想的文人文脉,与中国传统音乐资源共享共创的双重属性于一身,使得“琴乐”于“文人”两重标签产生微妙而稳固的结合。琴人“感于物而动”[33]之“意”,与操弦而成之“音”,在琴乐的发展体系里,始终形如浑然天成的整体。以题解为代表的“文字”实体,在琴乐音响之间产生的审美先验,是称“基因”?或为“灵魂”?它成为打谱、演奏、听赏以及对琴曲内涵“再思索”等过程中,一直贯穿着的“指引”,其中现实的事、物、景、情,以及形而上的“道法”哲思,无不生发自中国传统文化,根植于古琴琴乐音响,立足于二者相合之琴道本末。

——选自《中国传统音乐青年学者论文集》

文汇出版社,2021

注释

[1] 这些背景故事或想传达的物象情境,都是生成这首曲子的先决因素,即具有这个内涵的琴曲的成因,为便于书写,故统称“曲因”。

[2] 正册入编109本,外加解题中引录,但正册中未撰提要正式入编者《萧立礼琴说》《双琴书屋琴谱集成》两本,共111本琴谱。

[3] 表中数据内容由本文笔者就《辑览》整理统计得出。

[4] 表中数据内容由本文笔者就《辑览》整理统计得出。

[5] 査阜西.存见古琴曲谱辑览[M].北京:人民音乐出版社,1957.p.128[总372]《湘妃怨·琴学轫端》

[6] 此处“曲名”均用《辑览》收录之本名。表中数据内容由本文笔者就《辑览》整理统计得出。

[7] 此亦非绝对,所谓难度只是相对题解、谱本较多之曲,是难能而非不能。如《梅梢月》,今已有琴人打谱奏出。

[8] 表中数据内容由本文笔者就《辑览》整理统计得出。

[9] 査阜西.存见古琴曲谱辑览[M].北京:人民音乐出版社,1957.p141[总385]《琴操·别鹤操》

[10] 査阜西.存见古琴曲谱辑览[M].北京:人民音乐出版社,1957.p138[总382]《谢琳太古遗音·龟山操》

[11] 査阜西.存见古琴曲谱辑览[M].北京:人民音乐出版社,1957.p.161[总405]《太古正音琴谱·文君操》

[12] 此处引书偶尔会跟我们现今能看到的原书有差距。如《通典》中引用的《琴操》,相较于现今可看到的《琴操》,题解的篇幅都缩短许多,而《文献通考》中的《琴操》和《通典》所引为一版。

[13] 査阜西.存见古琴曲谱辑览[M].北京:人民音乐出版社,1957.p.149[总393]《听琴赋·谢琳太古遗音》

[14] 査阜西.存见古琴曲谱辑览[M].北京:人民音乐出版社,1957.p.149[总393]《阳关曲·谢琳太古遗音》

[15] 査阜西.存见古琴曲谱辑览[M].北京:人民音乐出版社,1957.p.163[总467]《捣衣·乐仙琴谱》

[16] 査阜西.存见古琴曲谱辑览[M].北京:人民音乐出版社,1957.p.40[总284]《梅花三弄·琴学初津》

[17] 査阜西.存见古琴曲谱辑览[M].北京:人民音乐出版社,1957.p.11[总255]《广陵散·神奇秘谱》《西麓堂琴统》《琴苑心传全编》

[18] 査阜西.存见古琴曲谱辑览[M].北京:人民音乐出版社,1957.p.77[总321]《大胡笳·五知斋琴谱》

[19] 査阜西.存见古琴曲谱辑览[M].北京:人民音乐出版社,1957.p.46[总290]《神游六合·西麓堂琴统》

[20] 书写载体(竹简、绢帛、纸张)、笔墨、印刷等客观物质技术的发达,让书写的门槛降低。

[21] 由于书写要求较高,以致“轻易不写”“写必有物”等现象缓和,写作容易,内容更加丰富。

[22] 分类与定位的参考对象为琴曲题解,此处为方便引用,若同一标题下其余诸解均无出此分类,那便直接用标题。若引用琴曲中,一个标题下,不同版本题解有超出该分类的,则将在脚注中说明。如《春江曲》三个不同题解,属于三个不同的分类。

[23] 査阜西.存见古琴曲谱辑览[M].北京:人民音乐出版社,1957.p.168[总412]《昭君出塞·通志》

[24] 査阜西.存见古琴曲谱辑览[M].北京:人民音乐出版社,1957.p.74[总318]《龙翔操·重修真传》

[25] 査阜西.存见古琴曲谱辑览[M].北京:人民音乐出版社,1957.p.241[总485]《手挽长歌行·理性元雅》

[26] 査阜西.存见古琴曲谱辑览[M].北京:人民音乐出版社,1957.p.110[总354]《关雎曲·理性元雅》

[27] 査阜西.存见古琴曲谱辑览[M].北京:人民音乐出版社,1957.p.191[435]《欸乃·二香琴谱》

[28] 其中例外如《琴谱谐声》撮一六弦,作者自言是改调尝试之作,曲调也从蕤宾调更作正调慢三清徵。《天闻阁琴谱》虽尾记一五弦,却在管平湖先生的打谱中被奏成撮二四,想是谱中有所疏漏,为打谱者更正。

[29] 李民雄《论流派》[J].《人民音乐》1989.03.“流派的传承过程是不断加以完美,甚至有新的突破。” 因此,这种稳定也是相对性的,在流派语境之下的,也会随着时代与传承的发展,与其他流派交糅,而淡化“流派”的符号特征。这是流派发展的一个大的趋势。题解在其中可谓是其“传派”的小的因力。

[30] 中国艺术研究院音乐研究所:北京古琴研究会 编《琴曲集成》.中华书局.2010.06(第一版).[第十六册],《大乐元音》

[31] 中国艺术研究院音乐研究所:北京古琴研究会 编《琴曲集成》.中华书局.2010.06(第一版).[第十九册],《太和正音琴谱》

[32] 书著中无谱的题解便属此例[33] 吉联抗 译注;阴法鲁 校订《乐记》[M].北京:音乐出版社,1958(01)

向上滑动阅览参考文献[1]今虞琴社 编《今虞琴刊》.上海:上海社会科学院出版社.2009年12月第1版

[2]査阜西.存见古琴曲谱辑览[M].北京:人民音乐出版社,1957[3]王震亚.古琴曲分析[M].北京:中央音乐学院出版社,2005[4]郭树荟.中国音乐鉴赏[M].上海:上海人民美术出版社,2009[5]高罗佩 著;宋惠文 孔维铎 王建欣 译.琴道[M].上海:中西书局,2013[6]顾梅羹.琴学备要[M].上海:上海音乐出版社,2015[7]朱光潜.谈美[M].北京:中华书局,2015[8]章华英.古琴音乐打谱之理论与实证研究[D].中国艺术研究院音乐研究所,2006[9]刘姝彤.诸城派古琴“同源异流”的琴人、琴谱、琴乐研究[R].上海音乐学院,2016[10]陈长林.查阜西先生对现代琴学的贡献[J].中央音乐学院学报,1996(02)[11]査阜西.漫谈古琴[J].人民音乐,1954(05)[12]成公亮.琴曲《明君》、《沉思的旋律》题解[J].南京艺术学院学报,2009(04)[13]戴嘉枋.《流水》的流变与“传统音乐"的观念——“传统音乐”研究札记之一[J].音乐研究,1988(04)[14]戴晓莲.琴曲《梅花三弄》研究[J].中国音乐学,1999(04)[15]冯光钰.古琴打谱与琴曲同宗变异——为《松弦馆琴谱》钩沉序[J].中国音乐,2012(03)[16]高罗佩.琴曲调意题解[J].交响,2012(04)[17]郭树荟.论散化节奏概念[J].音乐艺术,1989(03)[18]郭树荟.对古琴音乐美学思想特征的再认识[J].人民音乐,2002(03)[19]李娟.以“操缦”观成公亮琴乐——从《忆故人》谈起[J].音乐研究,2014(04)[20]洛秦.谱式,一种文化的象征——古琴谱式命运的思考[J]中国音乐学,1991(01)[21]吕骥.查阜西先生对古琴艺术的贡献[J].人民音乐,1991(04)[22]秦序.琴乐“活法”及谱式优劣之我见[J].中国音乐学,1995(04)[23]吴文光.古琴音乐阐释略论[J].中国音乐,2009(03)[24]许健.欸乃一声山水绿——关于“渔夫”的琴曲[J].中国音乐教育,1993(01)[25]杨春薇.琴乐流派源流之考证[J].中国音乐,2005(03)[26]郑祖襄.郭沔的生卒年与《潇湘水云》的创作年代[J]音乐研究,2010(05)

作者简介

杨阳,博士,2015年起于上海音乐学院攻读中国传统音乐理论硕、博学位,师从郭树荟教授。主要研究领域涉及中国传统器乐乐种、古琴音乐、古诗词音乐、传统音乐与当代。2019年完成硕士学位论文《<存见古琴曲谱辑览>众的“题解”价值及功能研究》;2022年完成博士学位论文《环太湖区域内圈民间吹打乐种研究》,并于《中国音乐》“第四届音乐学硕博研究生优秀学位论文评选”中获评优秀论文。学术论文于《交响(西安音乐学院学报)》《音乐生活》《歌唱艺术》等期刊发表,并被《中国传统音乐青年学者论文集》《剧谈录》《融入生活 激浊扬清》《乐谭(第九集)》等公开出版论文集收录。曾于“第七届‘上音院社杯’音乐评论‘学会奖’”“第八届‘上音院社杯’音乐评论‘学会奖’”“第九届‘上音院社杯’音乐书评征文活动”“第二届华乐杯优秀论文评选——中国传统音乐理论专题”“中国高等艺术院校民族声乐教学与理论研究上海论坛(首届)优秀论文评选”“ 上海市艺术学研究生学术论坛——全国优秀筝乐研究论文评选”及“长三角艺术院校研究生优秀论文评选”等学术论坛、评选活动中获奖。近年参与项目包括“2019年国家社科基金艺术学重大项目”“2020年国家社科基金艺术学一般项目”“2019年上海市艺术科学规划项目”等。