2023年10月26日,是王迪诞生一百周年的日子。王迪(曾用名王效庄)生于1923年,但生前一直说1927年,原因是她1947年考入中法大学化学系,因中学时患过肺结核,上大学后复发,休学一年多,确诊不能再学化学后,于1948年转考“国立北平艺术专科学校”音乐系(后并入中央音乐学院),当时填写了1927年。这便成了她出生日期有两种说法的原因。另一个原因是,丈夫邓修良生于1927年,比王迪小4岁,在男大女小的婚姻观下,两人愿说同龄。直到去世,王迪的弟弟才说出了真实年龄,在墓碑上刻下了1923年。

王迪的两位女儿邓莹、邓红共同编辑的《弦歌雅韵》(中华书局),《中国艺术研究院音乐研究所六十年纪念集》都写作1923年,但有些介绍,沿用了1927年的说法。这怪不得作者,是王迪自己的问题,结果自然产生了叙述错位。许多文章说,王迪17岁跟管平湖学琴,但因出生日期不定,学琴年月随之而不定。其实,王迪自13岁时,便开始跟管平湖学琴,到1940年17岁时“正式拜师”。所谓“正式”,就是跟随管平湖参与“风声琴社”的活动,并请他到家里上课,真正目的,是为了缓解其生存困境。

王迪随管平湖学琴

管平湖在弹琴,王迪将曲子转换为五线谱,她面前的是原谱

这些年一直致力于琴学研究的严晓星先生问我,两个出生日期到底哪个正确?我再次找到王迪女儿邓莹,她说出了原委,这一下让我们都清楚了。所以,2023年是真正的百年诞辰。

纪念一位琴人,当然不止要呈现真实的年龄,还要呈现真实的故事,这自然比考证年龄更有意义。近些年来,许多隐没的史料和人事纠葛,渐获披露,使后人对一些令人不解的事,获得了逻辑自洽的理据。王迪晚年愤世嫉俗,刻责忤俗。按常理,她出身大户,世泽厚业,生活优渥,教育优质,后来跟随名师,供职学府,早获拔识,参与大事,算得上踌躇满志,声满琴界。然而她却腹牢满怀,心绪不宁。是什么让年轻时代的文静琴人变得烦躁不宁?是什么原因导致她的情绪屡陷泥沼?或许只有了解了家庭背景与后来境遇之间的悬殊,才能对其晚年心态给予合理解读。

一 家庭背景

王迪的爷爷王增曾,是东北长岭大户,父亲王南屏,曾任张作霖步兵第二旅旅长、兼任汤绥警备司令、松花江沿岸军队副总指挥,一直在东北军司令部就职。王南屏深得张学良信任,被派到日本学习军事,当他了解了日本侵华目的后,想立即回国,但被日本人严加控制,失去人身自由。日本人劝他为其做事,他没同意,因此一直处于特务监视下。1932年,搬至哈尔滨的王南屏,去开会时(马占山组织抗日武装力量的会议)被日本人枪杀在路上。王迪母亲盖淑勤,也因日方让她交出带回的情报,而于1933年被日本人杀害于天津。日本人抄了家,从此家道失落。王南屏的事迹载于《长岭县志》:

王南屏(1898—1932),字泽生,长岭县前进乡人。1919年(中华民国8年)5月,王南屏从奉天(今沈阳)省立第一中学毕业后投笔从戎,在东北陆军二十九师当炮兵。两年后,积功晋升为排长。1921年(中华民国10年)3月,王南屏任军署卫士长。翌年7月,任少校副官兼卫士长。直奉战争时,王南屏任镇威第五军司令部副官长、兵站处长。1925年(中华民国14年)秋,王南屏任东北陆军炮兵第一团团长。翌年,担任镇威六方面军团司令部副官处处长、军需处长、兵站少将处长。据《东北人物志》记载:“十五年(中华民国十五年)讨赤,出发多伦一带,因部队挺进神速,后方军粮缓不济急,军粮已绝,(王南屏)亲冒矢石,往来各村镇采购,昼夜督运,前方士卒赖以给养,始将多伦克服。战后,颇为吴军团长所重,授与陆军中将、三等嘉禾章”。1927年(中华民国16年)初,“因江省松江北岸暨沿山一带为匪扰掠,十室九空”(《东北人物志》),调任王南屏为黑龙江山林剿匪司令,“积匪望风敛迹息影”。是年秋,任步兵第二补充旅旅长。1929年(中华民国18年),王南屏任黑龙江省步兵第二旅旅长、兼任汤绥警备司令、松花江沿岸军队副总指挥。是年,王南屏到日本学习军事。其间,他察觉日军有侵华动向,准备回国报告。日方几次派人劝他留日,他不肯。1931年(中华民国20年)“九一八”事变前,王南屏从日本回国,奉命到黑龙江省接替马占山督军职务。马占山以时局不稳为由,不交兵权,王南屏只得暂时住在哈尔滨(秘密组织抗日力量和资金、枪支)。1932年(中华民国21年)2月5日,王南屏被杀害于哈尔滨。[1]

长岭县正式将王南屏定为“民族英雄”。王南屏为家乡修了一条三百多公里通的铁路,秘密买了许多枪支弹药,埋藏在王迪姥姥家。为保险,还在上面盖了房屋(王南屏去世后王家一直遭监视)。王迪的大姨去世时告诉了王迪。1954年,王迪和弟弟以清华大学团组织名誉,报告齐齐哈尔公安局。公安局按图索骥,找到枪支、黄金首饰和250张股票和洋行股份。兄弟五人一致同意上交国家,政府为此表彰了王迪一家。

王迪的姥姥是读书人,育有三个女儿,王迪母亲是老二。姥姥供母亲和小姨(老三、抗日英雄苏炳文夫人)上了学,大姨(老大)没上学,但坚持让王迪这代人都读书。[2]父亲出事后,大姨先带一家人落户天津,后迁至北京(其后又有段时间回到天津)。大姨用王迪母亲盖淑勤留下的私房钱,在北京购置四套房产,用房租供王迪兄妹的生活与上学。王迪一代兄妹五人,父母去世后,由大姨带大。王迪13岁便要面对父母双亡和日益衰落的家庭现状,担负持家重任,照顾弟、妹上学,操办房产事务(1949年后房租日低,陆续卖掉)。二妹参军后成为北京空军蓝天幼儿园第一任园长;三弟毕业于清华大学,参军后为潜艇领航员,后成为中国农学院薯类专家;四弟参加了抗美援朝,后成为北京工业大学科研人员;五弟参军转业后在化工行业工作。五兄妹四人参军,报效国家,皆成有用之才。

1954年合影(前排左起)五弟王之彬,四弟王之超、三弟王寒、(中排左起)二妹王效南、孔祥荃(王寒妻),后排王迪

王迪从小进入北京教会学校,获得良好教育。20世纪90年代,赵如兰(赵元任女儿)邀请她赴美讲学。只身美国访学一年,用英文应付生活,足见早年教育功底。

不了解家庭背景,后人看不到隐藏于王迪性格中的坚韧和凌云气。家庭定义了王迪,为人处世,清高自律,目无下尘。“未肯明流且暗吞”(李商隐),能够说出来的痛苦都不是最深的,最深的痛苦是看不见的。这是王迪不得不对家世藏着掖着的隐情。当然,形塑她的另一因素,来自日后的另一种际遇。

二 婚姻家事

邓修良,1927年8月7日出生于河北省保定市定州市(原定县)大辛庄小寨屯,2010年1月24日去世。1938年参军,1945年入党,“三八式”干部。邓修良与作曲家唐珂、晨耕、王竹林、著名演员田华、陈强,同在河北晋察冀地区军区文宣队,自学小提琴、二胡等,参与创作,曾担任指挥。1949年部队即将开进北京,为组织入城仪式,他组织排练,因过于劳累,缺乏营养,致使大吐血,最后没有参加仪式,烙下了肺部病根。1950年后,转业到中国音乐研究所。1957年,与范慧勤一起“因病辞退”。60年代调入中央民族乐团从事行政和党委工作。1986年11月,“辞退”得到纠正,恢复工作,接续工龄,补发工资,享受离休待遇。

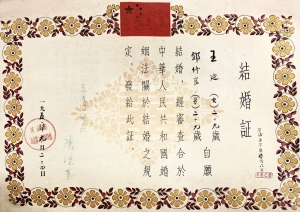

王迪、邓修良结婚证1956年

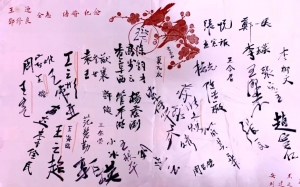

参加婚礼人的签名,中间是杨荫浏、管平湖、查阜西等1956年

进入中国音乐研究所后,他跟专业音乐家学了一段二胡,水平达到了可以登台演出的程度。1956年8月1-24日,文化部、中国音协举办“第一届全国音乐周”,“北京古琴研究会”参与三场演出,节目有合奏《和平颂》《平沙落雁》等,管平湖、邓修良、王迪都参加了合奏。“音乐周”结束后,毛泽东、周恩来等国家领导人在中南海接见演出人员。1963秋,中国音协组织“全国第一届独唱独奏音乐会”,吕骥率队到中南海紫光阁为周恩来、陈毅等演出,管平湖、邓修良古琴、二胡重奏《欸乃》,王迪独奏《广陵散》,溥雪斋、查阜西琴箫合奏《梅花三弄》。邓修良参与了诸多琴事活动,在20世纪的琴学发展史上,与有荣焉。

邓修良在中国音乐研究所工作期间,经组织介绍与王迪结为夫妻。王迪希望通过婚姻(邓修良出身“穷下中农”)改掉出身不好带来的“资产阶级思想”,这在当时是一种积极真实的态度。时代转弯处,王迪做出了违反家庭背景的选择。两人婚后一起回定县老家,下了火车,再乘马车。她没有经验,坐在车后,十几里路颠簸,紧抓木栏才不至掉下来。待到家时,弹琴的双手已经僵硬如棍。

邓修良的母亲是位要强的农村女性,育有三子三女,二子一女参军。有了京城当干部的儿子,老人家隔三差五就要来住上一段。王迪需要负担吃住行,每月20元的生活费,还有接来送往、接待一波接一波的乡下亲戚。在只有几十元工资的50年代,这是个沉重负担。王迪不得不在每月月底向工会借钱,维持生活。对于好强的她来说,借债度日,自然觉得脸面尽失。1959年王迪生大女儿邓莹时,赶上“三年困难”,只发了一个冻梨和一块冰糖,舍不得吃,每天只能用舌头舔舔。这是当时生活的真实写照。

婆婆白天没事,在家睡觉,晚上王迪回来,便在门口絮叨。这种折磨让王迪不堪重负。生活的琐屑彻底击碎了她的婚姻幻想。代替“贫农出身”“根正苗红”正义感的是婆婆终夜不断、来回度步的闲言碎语。纠葛成为希望尊敬对方但又顶着牛儿迫使对方服软的暗中较劲。婆媳关系紧张,或者说家庭成员之间的不适,实际上反映了城乡差异和两种教育背景的悬殊,这使王迪对先前信奉的奉献精神,产生怀疑。小布尔乔亚情结的青年女性,对经历过战争磨砺的男人,无比崇拜,是当时许多年轻学生崇拜军人甘愿出嫁的原因。但生活教育了王迪,如同那趟回家之路的颠簸惊醒了她,懂得了门当户对的深意。但谁能从时代主导的祭品般的奉献式婚姻摘出来?

无处言说、无力抗争的衔恨,越积越深,化为怨怼,成为她充满挫败感的后半生挥之不去的情绪。虽是琐事,折射的却是世态。家事羞于启齿,爆发出来的怨气,却是外人能够感受到的。今天我们可以从社会性别角度约略解读琴家的内心——遵循三从四德、低眉敛气与新式教育、独立自主之间难以弥合的鸿沟。从优越家庭走进现实婚姻,迎面遇到的是两个社会阶层对所有事物的不同态度和操作方式的全然不同,以及因陷入经济困境所产生的深深纠葛。王迪无法适应农民婆婆的絮叨,最终化为晚年自己同样的絮叨。

王迪焦虑的另一个原因是哮喘病。每年一个月,持续40年。厉害时整夜跪在被子垛上,不能平躺。白天上班,通宵不睡,季节过后一两个月才能恢复。这样的状态直接影响精神和工作效率,越到晚年越发焦虑。

王迪母亲留给她一些衣料首饰,婚后陆续卖掉,就剩下一件金首饰,“文革”怕抄家,铸到了一小方水泥块中,用作垫床脚砖。唐山地震时,为搭防震棚,用上了垫砖,拆棚时王迪不在家,回来时看到的是一片瓦砾。母亲唯一的念想,再也看不到了。我们不是真的愿意把王迪想象成六月雪的窦娥,但仿佛真的能够听到她站在“荒台败垒”之前万般无奈的呼号。混入瓦砾的小物件,成为压跨她精神的最后那根稻草。

钱钟书说:“史家追叙真人实事,每须遥体人情,悬想事势,设身局中,潜心腔内,忖心度之,以揣以摩,庶几入情合理。盖与小说、院本之臆造人物、虚构境地,不尽同而可相通。”[3]设身处地,从王迪的角度想,是否可以理解她难以治愈的情绪,是否可以跨越“非虚构写作”的边界看到“层累地造成”的扭曲根由?

三 看到的与未被看到的

后人被前人的经历所吸引,捡拾一个个转型之际遗落琴徽间的故事,那里不但有壮丽史诗,也有一地鸡毛。回视家庭背景和人生境遇,后人方能校正经纬,揭示琴家晚年情绪“哀笳怨角”的隐线。她暗中哭诉的声音,淹没于时代,没有人听到。家庭与境遇的悬殊,成为晚年心态的病灶。历史需要保持一个更长时段才能辨认某些情愫的来龙去脉与清晰度,今天离开王迪去世已经18年(2005年4月26日),我们很难说已经站到了清晰判断的应有距离上,但还是看到了个体遭遇转化为悲辛情愫的部分原因。虽然无法全部描绘王迪心态的复杂性,但家庭背景的反噬造成的扭曲,不仅形成外部挤压,还有内在价值观的对峙。这让我们看到了她心境中的另一层灰色面相。一地鸡毛的窘境与琴弦上的安适,极不协调,或许这才是她“欲将心事付瑶琴”(岳飞《小重山》)从中获得解脱的真实弦音。“泽畔之吟,归于怨思”。[4]她倾心琴学,相当程度上源于压抑和扭曲,缘于寻找出口的宣泄。多层挤压,每每激发为怨怼,让一位琴人失去公共空间中应有的节制。私人领域的叙事之所以获得学界认可,皆因被遮蔽的半边恰是解读另一半边的秘匙。

王迪弹琴标准照

无论如何,王迪都算是幸运儿,起步时遇到了管平湖,一直在琴学引领机构从事研究,最后岁月迎来了新纪元的霞光——“古琴艺术”列入联合国教科文组织非遗项目。她心怀欣喜,罕见地在众人面前演奏弹琴。

作为百年诞生纪念,我们不应忘记总结一下她在琴学领域的杰出贡献与不凡业绩。

一、编辑古琴CD老八张。老八张名重一时,因为出产于不容易听到音响的时代。她是最早觉悟到音响必将成为新媒介、起到书籍难以起到的功效的人。这一行举,改变了面貌,使传播便捷。她较真儿,独当一面,拿自己的脸面去赌。知道唱片社不喜欢她提的这个意见、那个意见、这种技术要求、那种音响指标,但责任感和使命感,让她止不住提,即使遭人嫌。大家知道老八张,但不知道背后的故事。若不把这层说出来,一般人还以为她仅是完成单位布置的任务而非具有前瞻目光的使命所为。王安石说:“君子不可以不知恒”。在这点上,具备放诸长远目光的音乐学家只有王迪。

二、庇护管平湖。王迪对管平湖起到了精神支撑作用,带着后见之明去审视,怎么评价都不为过。没有她,就没有管平湖后半生的平静。富裕的王家,让处在饥饿线上的管平湖熬到了1949年后进入中国音乐研究所的时代。更重要的是,因为有着相似的家庭背景、相似的文化品位与相似的失落,才使得王谢旧邻,同病相怜,半生相处,比邻睦居。

三、整理琴歌。琴歌如一方镇纸,压住琴史的另一角。虽然面对困局,她依然聚气凝神,让无人问津的角落,成为现代琴学的喷发点。“漫人间留得阳春白雪,千载下,无人继”。[5]王迪让琴歌重被听到,在音乐史层面上被重新认识。任何时代总有几个默默为琴学注入活力的人,使时断时续的吟唱,得以延续,与大嗓门的另一类歌唱相抗衡。

四、古琴普查。查阜西、王迪、许建共同完成的全国古琴普查,支撑了20至21世纪的琴学复兴。精力充沛的人憋不住,总会找到施展空间。三人一起讲述的故事,到了非遗时代才获得了历史的充分评价。

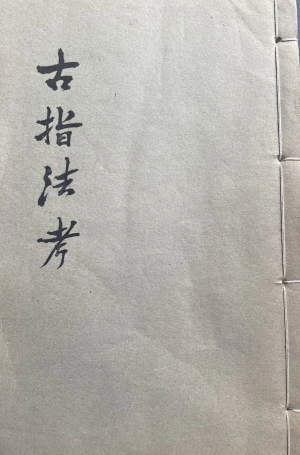

五、辑录《古指法考》。油印本的署名是:管平湖、汪孟舒、王迪。书中各类指法的坐标,来自四部琴谱《琴用指法》《乌丝栏》《太音大全》《琴书大全》。王迪参考四书对同一指法的叙述,参验管平湖的实操和经验,总结一种确定演奏法。过程是,管平湖将四本书上的指法,边弹边讲每种指法的要领,王迪记录,截选例证,修改参订,将文言改写成现代语言。成文后交给琴人汪孟舒,看过后充分肯定,所以也写上他的名字。确切的讲,《古指法考》是管平湖与王迪共同编写。最初虽由管平湖起意,但撰写者,主要是王迪。如同辑录琴学资料、中国民族音乐参考资料、中国传统音乐考察报告都是集体合作、个体添砖加瓦的过程一样,“集体署名”是1949年后的普遍现象,不宜以今天的知识产权标准纠结其中的个人著作权问题,而更应看重这一方式在汇集大型资料时所起的高效作用。虽然这种通行做法,不计个人名分,但今天在确切知道成书过程和有证可查的情况下,应该尽量恢复历史真相,把该有的功绩,归还作者。

管平湖、王迪编著《古指法考》

六、中国艺术研究院音乐研究所藏琴中最著名的宋琴“枯木龙吟”,本为汪孟舒所藏。“文革”初起,为避“红卫兵”抄家之祸,托王迪用板车,拉回中国音乐研究所收藏。如果没有两位琴家的多年信任,这床宋琴的命运,可想而知。今日展览,“枯木龙吟”,专车专送,小心翼翼,倍加呵护,对比一下当年板车上的颠簸尘埃,何止霄壤?我们不知道还有多少重器,经王迪之手,收入库藏。“君子藏器,待时而动”(《文心雕龙·程器》),此话不光指君子,还有名器。

《古琴曲集》人民音乐出版社1983年版,署名为中国艺术研究院音乐研究所、北京古琴研究会编

《古琴曲集》人民音乐出版社2008年版,署名修改为许健、王迪编

编辑老八张、赡养管平湖、整理琴歌、古琴普查、辑录《古指法考》、收藏“枯木龙吟”,六件大事,志功昊天。王迪与一批琴家的所作所为,使原本处于边缘的琴学,走到了叙事前台,这自然是我们今天纪念她百年诞辰的意义。敏感琴家,触手成春,件件都预示了即将到来的时代。

注:

[1]王佳声,《长岭县志》,吉林长岭文化馆编印。

[2]钱钟书:《管锥编》(一),北京:中华书局,2008年,第166页。

[3]白居易:《与元九书》,华文轩编:《古典文学研究资料汇编·杜甫卷》上卷第一册,北京:中华书局,1964年,第17页。

[4][元]张埜:《水龙吟》,朱德才、杨燕主编:《中国文化精华文库·唐宋诗词》,济南:山东文艺出版社,1992年,第224页。

谨此志念

作者:张振涛,中国艺术研究院音乐研究所研究员、博士研究生导师。曾任中国艺术研究院音乐研究所所长。著有:《笙管音位的乐律学研究》《冀中乡村礼俗中的鼓吹乐社——音乐会》《吹破平静——晋北鼓乐的传统与变迁》《声漫山门——陕北民族音乐志》,论文集:《诸野求乐录》《风声入耳》《燃烧的琴弦》《响鼓重槌》《冀中学案》《响堂》《声湾》《琴学》,主编《杨荫浏全集》(十三卷)《黄翔鹏文存》(上下卷)《中国工尺谱集成》(十卷)。