琴指法不仅是演奏技法,也是构成记谱法的基础。定弦法确定后,指法能够指示特定音响形态,所以代表指法的“谱字”可以生成记录古琴音乐的“字谱”。基于这一前提,研究特定历史阶段的指法变迁,不仅可以了解这一历史阶段演奏技法变化,而且能够体会到这一时期古琴音乐形态的变化,及其背后隐含的审美变迁。

北朝隋唐有四部古琴指法文献传世,分别是北魏陈仲儒《琴用指法》、初唐赵耶利《弹琴右手法》、晚唐陈拙《指法》、晚唐陈居士《听声数应指法并注谱诀》。前两部文献见《琴用指法》卷子①,后两部文献存于《永乐琴书集成》②。这四部文献记录的指法,为学界探求北朝隋唐古琴音乐的面貌提供了珍贵资料。对上述指法的整理、释读起步较早,成果丰富,近几年又出版了《国宝<碣石调·幽兰第五>研究》③《<琴籍〉义证》④,但并未发表依据上述材料梳理北朝隋唐指法变迁的专题论著。音乐学领域虽有《论古琴右手指法的发展和变迁》⑤和《琴用右手指法研究》⑥专门研究指法流变的论文,但只谈右手指法,并且主要讨论的是右手指法从产生到当下的演变,因此对北朝隋唐的关注有限。此外,这两篇文章虽然论及这一时期指法的论著也多由于时代所限没能参考一手资料。⑦

笔者试图在参考一手资料的基础上,梳理北朝隋唐古琴指法的变迁,并且通过了解演奏技法变化,探究音乐形态的转变及其背后隐含的审美变迁。为呈现指法在琴曲中的运用情况,笔者还将结合唐抄本《碣石调·幽兰》文字谱做进一步分析。

一、指法变迁的趋势

(一)右手基本指法体系化

现存北朝隋唐四部古琴指法文献中,主要有左手指法和右手指法两类,右手指法又分为包含一个动作的“基本指法”和在“基本指法”基础上产生,包含两个或两个以上动作的“复合指法”。

先来看右手基本指法的变迁。北魏陈仲儒《琴用指法》所录右手基本指法有“挑、勾、打、弹、癖、捻(拈)、摘、触、末”⑧九种,其中“挑”的演奏提示是指甲向上挑弦,食指、中指通用⑨;“勾”⑩是指腹向上勾弦,食、中、名三指通用⑪;“擘”是大指指腹着弦向外祐⑫;“弹”是弹指击弦⑬;“捻”是捻弦向上放令有声⑭。综上可知:其一,当时的指法着重规范下指动作,指法名称即下指动作对应的动词,体现了指法初创期名实相符的特征;其二,当时尚未形成指法分类意识。

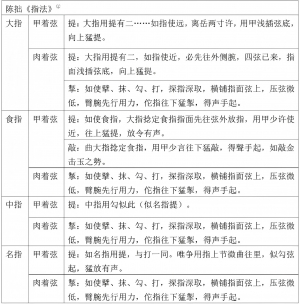

北魏至晚唐,右手基本指法形成了从用指、运指方向两个层面进行指法分类的逻辑。首先,从用指上来说,北魏《琴用指法》只有个别指法提示了专指专用,如“摘”“触”⑮。到了晚唐陈拙《指法》,则开始通过区分大、食、中、名四指为指法分类,形成了“四指八法”。⑯其次,从运指方向上来说,北魏陈仲儒《琴用指法》只是根据下指动作提示了运动方向。晚唐陈拙《指法》则根据运指方向的内外之分,规定了指腹着弦向内入为“擘”“抹”“勾”“打”,指甲着弦向外为“托”“挑”“踢”“摘”。另外,还考虑到分内外方向更多是强调甲着弦、肉着弦的区别,又列出了提、敲、掣三法,进一步从运指方向的角度细化用指法则。(见表1)

表1

(二)右手复合指法由简至繁发展

北朝隋唐古琴右手复合指法呈现由简至繁的发展趋势。其一,复合指法的主要生成方式从某种指法的重复,逐渐变为多种指法的组合。其二,演奏法相似的同类复合指法愈加细化,数量越来越多。

前一种变化趋势北魏至初唐表现得比较明显。北魏陈仲儒《琴用指法》中的右手复合指法大体是单一指法的重复,18种右手复合指法中,“半扶、全扶、蠲、间拘、差驰、轮、圆搂”⑱七种是通过重复基本指法“勾”获得⑲。此外,又有“历”通过接连“挑”两弦得到;“逆轮”通过重复三次“历”获得。本文称这种指法为“短复合指法”。

初唐赵耶利《弹琴右手法》中新增的复合指法大体是多种指法的组合,并且通常以个别指法名按次写出的方式命名,比如“擘摘历度弦”是由“擘、摘、历、度弦”四种指法组合而成的。另外,还有“挑间挑转指挑应擘摘历度弦声”“打挑间勾摘龊擘声”。笔者认为,命名“某某声”的原因是这种指法通过旧指法的固定搭配演奏固定旋律模式。近代琴家吴振平在为《幽兰》指法分类时,将这种指法称为“套头指法”⑳,应该也是考虑到“套头”有“模式”的意味。但笔者认为,这种指法本质上仍然是多个动作连作,应当属于“复合指法”的一种特殊情况,本文称之为“长复合指法”。“长复合指法”似乎流行的时间较短,在晚唐指法文献中已经不常见。陈居士《听声数应指法并注谱诀》㉑中未见收录,陈拙《指法》仅见一例“散擘挑历手势”,其名为“手势”体现了这种指法侧重规定手部整体的运动法则。

相比复合指法技法复杂化,同类复合指法的细化延续的时间较长。演奏法相似的同类复合指法北魏时已经较为丰富。北魏《琴用指法》中“半扶”“全扶”“分搂”(蠲)、“逆轮”分别有同类指法“节半扶”“节全扶”“节分楼”与“节逆轮”,“节”是“暂停使有节”,即改变音长。初唐《弹琴右手法》又有速度上的疾缓划分,比如“全扶”分为“疾全扶”“缓全扶”。到了晚唐,同类复合指法的细化仍在延续。比如,在单弦上通过食指连续向内、向外拨弦发声的“锁类指法”。初唐《弹琴右手法》仅见“三锁、长锁”两种,晚唐《听声数应指法并注谱诀》则有“小锁”“短锁”“大锁”“长锁”“换指锁”“背锁”六种,区别主要是节奏以及取声次数。晚唐陈拙《指法》㉒所录同类指法更多,并且有意将“声同疾徐异”的同类指法归为一类,探讨这些指法在节奏张弛上的区别。

综上,北朝隋唐是右手复合指法发展的黄金期,一方面是长复合指法越来越多,演奏技法也越发复杂;另一方面是同类指法包含的指法个数越来越多。

(三)左手指法从兼取声韵变为主要取韵

古琴音乐声韵兼备,一般左手主声,右手主韵。“声为按弹所得之声,属实音。韵为实按后之滑音及延长变化之音,属虚音。吟猱是来回往返的震音,与构成旋律的骨干音相对来说,属虚音的韵。”㉓但北魏《琴用指法》共录十二个左手指法,却是七种取声、五种取韵。取声指法中,“外拨”“缩”是在按弦后带出散声,“掐起”是左手两指配合发出的按声,“扶弦”“打安”则完全与右手相同,是拨弦取散声。这两种指法更清晰地体现了北魏对左手取声的重视。取韵指法中“蹴”“捋”相当于今之“上”“下”,“再捻”“却捻”“节蹴”是“上”“下”的组合或重复,没有演奏“虚音的韵”的吟猱类指法。㉔

但是到了晚唐,左手取韵指法大幅增加。陈居士《听声数应指法并注谱诀》收录的取韵指法有“引、抑、绰、注、吟、猱、复上下”七种。陈拙《指法》更是专门列有“韵用”一门。仅在“单按一声的作用”中,就讨论了“吟、撞、敦、猱、撼、摇指、圈”等多种在声后取韵的指法,并且还阐述了上述指法在具体应用时更加细致的分类情况。以“吟”为例,有区分下指迟早的“承声吟”和“见声吟”,区分时长的短吟、长吟,区分快慢的慢吟、急吟,还有“吟”与其他指法组合形成的顺吟(撞吟)、逆吟(敦吟)、绰吟、注吟。甚至吟类指法还有了专指专用的术语:大指吟、食指振、中指蹵、名指敏。㉕另外,陈拙还在“单按上下分声分韵”中探讨了一指单按一弦,接连上下用按,可分“起头、承声,就声、接韵、余韵”五个层次,足见韵之绵长。

二、指法变迁蕴含的审美新趣

指法变迁与多方面的因素有关。首先,古琴指法承担了记谱任务,伴随记谱精确化的要求,指法必然也会呈现出从模糊到精确的发展趋势。北朝隋唐右手基本指法对手部动作的规定愈加精细,以及右手同类复合指法的细化应当是受此影响。其次,古琴指法作为演奏技法,也有从简单到复杂的发展规律。右手复合指法由简至繁发展,应当受到这一规律影响。但笔者认为,新兴审美趣味的产生,作为推动指法变迁的诸多因素中较为复杂的因素,值得深入探讨。

(一)长复合指法增多蕴含“结构有序”的追求

不同的复合指法有着不同的审美内涵,北魏《琴用指法》中常见的短复合指法主要起到改变速度、节奏的作用。比如,“双勾”是两个同音连奏㉖;“员搂”是高低不同的两个音连续重复奏三次,发出紧凑的六声㉗。使用这样的复合指法会使节奏变得紧凑。北魏至初唐同类复合指法的进一步细化,大多也是短复合指法做节奏、速度的变化。比如“全扶”指法,北魏有同类指法“节全扶”㉘,初唐又有“急全扶”“缓全扶”。

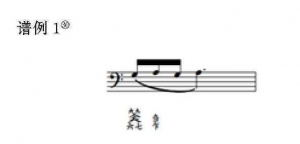

另外,还有一些短复合指法用于装饰旋律。“全扶”“半扶”分别解释为“右头指中指相逐拘度二弦,无名即约前弦绝余声”和“右头指急拘度二弦,中指即约前弦使绝余声”。“虚煞前弦”以及“两声如同一声”使得这两种指法演奏出类似西方“装饰音”的效果,管平湖打谱的《幽兰》就是将“疾全扶”演奏为波音的效果(见谱例1)。吴文光也曾在论文中明确提出大致听起来半扶接近倚音,全扶则类似于波音。㉙

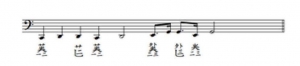

然而,初唐《琴用右手法》中显著增加的长复合指法体现了三方面的特征。首先,是一种新兴审美趣味——对音乐组织结构有序性的追求。如果说右手基本指法演奏的是“单音”,短复合指法演奏的是“乐汇”,那么长复合指法所奏基本已经达到“乐节”的标准。重复某个长复合指法,即以重复(包括变化重复)乐节的方式发展音乐。比如《幽兰》第一拍的通过连续出现长复合指法“两半扶挟挑声”形成模进(见谱例2)。

谱例2㉛

其次,同一个长复合指法在乐曲不同段落出现,起到了统一音乐材料的作用。《幽兰》的第二拍第十二句,第三拍第六句再次出现“两半扶夹挑声”连作,就起到了这样的效果。

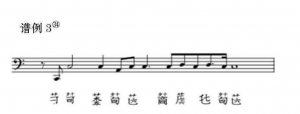

最后,有些长复合指法专门用于演奏结束式,可称为煞声指法。初唐《弹琴右手法》中的“打挑间拘挑摘历擘龊声”㉜即煞声指法,在琴曲《幽兰》第一拍中有应用实例,写作“无名散打宫,无名打徵,食指散挑文,中指无名间拘徵羽,挑文,摘徵,历擘武文,龊煞”㉝。《幽兰》第一拍主体部分是上下句乐段及其两次变化重复构成的乐段群,三个乐段都是上句落徵,下句落宫。该指法用于第一次变奏和第二次变奏下句句尾,即乐段结尾处,演奏效果是羽、商环绕宫音进行,多次强调宫音,肩负合尾和收束音乐两层任务(见谱例3)。此外,两次变奏的上句也用到该指法的变体——“打挑间拘挑摘历龊煞”,奏出强调徵音的一段旋律,起到支撑主音的效果。

(二)取韵指法增多呈现“淡而有味”的追求

对比初唐、晚唐的指法文献可以看出,创制左手取韵指法成为初唐至晚唐指法创新发展的主要趋势。

右手指法演奏实音,左手取韵指法演奏虚音,二者蕴含了不同的审美趣味。比如,右手复合指法“全扶”和左手取韵指法“猱”同样是在两个音间往返运动装饰旋律,但“全扶”是在两个音高稳定的“直音”间做阶梯运动,而“猱”是单个“腔音”㉟的晃动、摇摆,是以音核为中心,依托逐渐消散的余音,向三度以内的高音或低音做曲线运动,后者会给人朦胧、模糊的感受,呈现出虚淡之美。陈拙《指法》中吟猱类指法的增多,证明唐代后期越来越注重虚淡之美。他形容与“吟”相类的指法“撼指、摇指、圈”,“大、食、中、名四指同使,如水影摇花之势”。他解读“猱”以及与猱相类的指法“撋”,“止不应徽、不拘定格……如风荷覆水之势”。㊱“水影摇花”“风荷覆水”都是景物因随风舒展、晃动而使实景虚化,是借助联觉帮助读者感受朦胧、模糊的虚淡之美。

此外,取韵指法依赖声后余响做细微变化,声音会在似有似无间慢慢消散,因此聆听时会感受到绵绵余味。对于这一观点,陈拙在《指法》中也有详细阐述:“(承声吟)吟罢有少息,更存余韵”“声后之鸣曰韵,其韵其声相连。韵后之韵曰余韵,韵欲散而意尚未尽,似有似无间。”㊲这些文字详细说明了余韵在似有似无间消散,令人品味不尽的感受。因此,笔者认为取韵指法带来的美感体验综合来说是“淡而有味”,它能够生出味外之旨、弦外之意。

晚唐陈拙在《琴说》提及当时两种琴曲体裁:调引和操弄。弹操弄要注意舒张缓急,要成段节。若前缓而后急,乃妙曲之分布;中急而后缓,乃节奏之停歇。或疾打,则声如擘竹;缓挑,则韵似风生。或声正厉而按欲暂柔,响已绝而意犹未尽。弹调则“贵乎详缓,句读取予,中有意思。如孤云之在太虚,因风舒卷,久而不散,此调引之妙操也”㊳。可见,操弄之美在章节间的舒张变化,调引之美在舒缓曲调的句读停歇。两种体裁都有“意”的追求,操弄之意在音乐由刚转柔时生出的余韵,调引之意则贯穿始终,在余韵久而不散的句读停歇处。陈拙认为“调引妙操”,充分体现了他更偏好声后之韵逐渐消散所带来的淡而有味、意境悠远的感受。存见古琴曲谱中,无法找到晚唐创作的调引类琴曲。而操弄类琴曲,有晚唐陈康士创作的《离骚》,尚在明初刊印的《神奇秘谱》中存有古谱,该曲相较《幽兰》左手取韵指法明显增多,其中出现频率颇高的“撞猱”指法,尤其让人感受到深沉、含蓄的弦外之意。

综上,取韵指法所演奏的音响形态有两点特征:一是朦胧、模糊,二是似有似无、绵延不绝。这两种特征都具有含蓄内敛的美感,都需要反复咀嚼、品味,与司空图在诗论《与李生论诗书》㊴所言“近而不浮,远而不尽”的“韵外之致”亦相通,淡而有味、咀嚼不尽。

结 语

综上所述,北朝隋唐琴用指法的变化主要体现在三个方面:首先,右手基本指法的分类体系逐渐成熟,对下指法则的规范也逐渐细化;其次,右手复合指法的主要生成方式从某种旧指法的重复变为多种旧指法的组合,同类复合指法的分类进一步细化;最后,左手指法从兼取声韵转变为主要取韵。

右手复合指法的变迁,表明琴人创制复合指法不再仅仅为了变化节奏、装饰旋律,还希望通过特定的指法安排实现古琴音乐的结构有序。但无论是音乐的丰富变化还是有序组合,都属于形式上的美感追求。左手指法变迁,则体现了琴人对“淡而有味”的韵所带来的弦外之音的追求,这种美存在于通过特殊的音响形态表现内容的过程中。

总的来说,北朝隋唐古琴指法变化呈现为积累式而非淘汰式,左手取韵指法的显著增加的同时,右手复合指法也仍然在由简至繁发展。于是,晚唐指法体系中既有丰富的右手复合指法,又有多样的左手取韵指法,古琴指法进入声韵皆重的阶段。不同类型的古琴指法,满足了这一时期两种不同审美风格的琴曲体裁:操弄和调引,在指法上的不同要求。操弄注重缓急对比、章句清晰带来的形式美,调引则注重余韵带来的意境美。

——————

①《琴用指法》卷子是汇集数种北朝至唐代古琴指法释意数的重要写本文献。当代学者梅强、章华英对其抄写年代进行了重新探讨,认为该指法资料是日本人转抄,抄写时间大概相当于中国的北宋时期,但内容是文字谱时代的指法资料无误。参考:梅强《日本彦根城博物馆藏<琴用指法〉抄本性质新证》,《中国音乐学》2022年第3期,第40-46页;章华英《日本彦根城本〈琴用指法〉的版本流传及抄写年代》,《中央音乐学院学报》2023年第4期,第69-78页。

②[明]明成祖敕撰、明内府写本《永乐琴书集成》卷十,杭州:西泠印社出版社有限公司2016年版。

③《国宝<碣石调·幽兰第五>研究》对彦根城本《琴用指法》所录北魏陈仲儒《琴用指法》、初唐赵耶利《弹琴右手法》进行了整理、校勘、考释。[日]山寺美纪子《国宝〈碣石调·幽兰第五>研究》,徐棵、陶熠译,重庆出版社2021年版。

④杨元铮《<琴籍>义证》将陈拙《指法》视为其《琴籍》的引文,使用文献学方法力图复原这一部分的原始结构、面貌。参见杨元铮《<琴籍〉义证》,北京:文化艺术出版社2020年版。

⑤董文静《论古琴右手指法的发展和变迁》,武汉音乐学院2008年硕士论文。

⑥杨秋悦《琴用右手指法研究》,《中国音乐》2013年第2期,第91-98页。

⑦《琴用指法》卷子在流传过程中产生了多个版本,其中彦根城本《琴用指法》为底本,荻生徂徕为转抄本,徂徕本名《琴左右手法》经徂徕删改,不能呈现原貌。但因为被清末杨守敬带回中国,在国内流传较广,《琴用右手指法研究》《论古琴右手指法的发展和变迁》所据史料即是徂徕本。

⑧本文有关陈仲儒《琴用指法》及赵耶利《弹琴右手法的》引文,均参考彦根城本《琴用指法》影印件,以及[日]山寺美纪子《国宝<碣石调·幽兰第五>研究》附录二:转录《琴用指法》(彦根城博物馆藏)。

⑨挑,右指甲向上挑一弦,或头或中,二指通用。

⑩北魏《琴用指法》中“勾”写为“拘”,因为俗字系统中“口”部通“厶”,汉字常为记写动作之词加“扌”部,故“拘”和“勾”实为同一指法。

⑪勾,右指勾一弦向上,或头或中或无名,三指通用。

⑫擘同擗,右大拇指向前祐一弦起也。

⑬弹,右指屈着大拇放弹一弦,或头或中,二指通用。

⑭捻,右大拇指同操一弦起也。

⑮触:“名指打”;摘:“名指挑”。

⑯大、食、中、名四指:大指甲着弦向内拨弦为“擘,指腹着弦向外为“托”;食指向外位“挑”向内为“抹”;中指向外为“踢”向内为“勾”;名指向内为“打”向外为“摘”。

⑱不记与“全扶”“半扶”“历”“逆轮”声同节奏异的指法“节全扶”“节半扶”“节历”“节逆轮”。

⑲北魏《琴用指法》中的“勾”食、中、名三指通用,通过重复指法“勾”形成的复合指法大体是勾同弦,或勾相邻两弦,区别主要体现在用指顺序、取声数量上。

⑳吴振平《<幽兰〉卷子指法析解》,参见中央音乐学院民族音乐研究所编《幽兰研究实录》第二辑,1954年油印本,第52页。

㉑中国艺术研究院音乐研究所、北京古琴研究会编《琴曲集成》第一册,北京:中华书局2010年版,第91-92页。

㉒㊱明成祖敕撰、明内府写本《永乐琴书集成》卷八,杭州:西泠印社出版社有限公司2016年版,第41页。

㉓叶明媚《古琴音乐艺术》,香港:商务印书馆1991年版,第83页。

㉔抄写于初唐的《碣石调·幽兰》文字谱有用到“吟”“膈”,可证吟猱类指法当时已经产生。《幽兰》谱前之序言论及该谱是南朝梁代(公元502—公元557年)邱明所传,据此推测吟猱类指法的产生应当更早。但此类指法未被陈仲儒《琴用指法》收录,另外在琴曲《幽兰》中使用率较低,因此可以判断并不十分流行。

㉕陈拙《指法》“四法吟、振、楚、敏,然声异,其理一同。”从四法释文来看,所谓“其理一同”即震动幅度小。其区别是大指为吟、食指为振,中指为楚,名指为敏。

㉖双勾:“右头指、中指相逐勾一弦度。”

㉗员搂:“右头指中指无名三指,相逐拘度二弦也。”

㉘“节全扶”的“节”是暂停使之有节,由于古琴是拨弦乐器,暂停会有余音,因此效果是延长第一个音符的时值。

㉙吴文光《<碣石调·幽兰〉研究之管窥》,《中国音乐》2000年第2期,第26-30页。

㉚许建、王迪编《古琴曲集》(第一册),北京:人民音乐出版社2004年版,第1页。

㉛㉞同㉚,第7页。

㉜彦根城《琴用指法》所载“弹琴右手法”写作“打挑间拘挑摘历龊擘声”,但指法“龊”一般是以打挑同声相应的方式演奏句尾落音,唐钞本《幽兰》文字谱中有“打挑间拘挑摘历擘龊声”的应用实例,符合指法连接的一般情况。加上唐钞本《琴用指法》经日本人转抄,因此笔者认为唐钞本《琴用指法》中“擘”在“龊”后应是抄写讹误。

㉝参考唐钞本《幽兰》(东京国立博物馆所藏)[TB1393]。

㉟“腔音”和“直音”的概念参考沈洽《音腔论》,《中央音乐学院学报》1982年第4期,第13-21页;杜亚雄、秦德祥《“腔音”说》,《音乐研究》2004年第3期,第29-36页;赵冬梅《中国传统旋律的构成要素》,北京:现代出版社2020年版,第5页。

㊲同㉒,第43页。

㊳同㉒,第5-6页。

㊴[清]彭定求等编《全唐诗》,北京:中华书局1960年版,第8485页。

[河北省高等学校人文社会科学研究项目:“唐代琴曲乐调特征研究”(项目编号:SQ2024228);安徽省哲学社会科学规划项目(青年项目):“安徽古琴音乐文化的历史与传承研究”(项目编号:AHSKQ2020D163)]

朱诗旖博士,河北师范大学音乐学院讲师