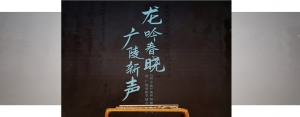

2025年3月15日晚,雨后的陕西富平春寒料峭,然而富平中华郡·刘少椿音乐厅里却座无虚席,气氛热烈。由富平县委宣传部、文旅局联合主办,富平县文化馆、中华郡文化旅游景区承办的“龙吟春晓·广陵新声”《刘少椿》油画捐赠仪式暨广陵琴派专场音乐会在此拉开帷幕。这场融合文化传承、艺术创新与商业协作的盛事,不仅是对先贤刘少椿先生的深情致敬,更是以“文物归乡+艺术展演”的模式,探索了传统文化在数字时代的破圈之路。

宋琴“龙吟”首归故里

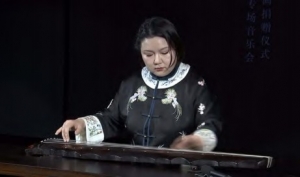

活动以刘少椿曾外孙女陶芊萦弹奏的一曲《忆故人》展开了音乐会的序章。13岁的陶芊萦目前就读于南京艺术学院附中古琴专业,而南京艺术学院正是刘少椿曾经工作的地方。此刻,如果少椿先生在天之灵看到曾外孙女用“龙吟”演奏的这一幕,一定会感到万分欣慰。细心的人会看到,站在舞台一角的陶艺先生看着以外公刘少椿先生巨幅画像为背景、自己的女儿端坐着弹奏《忆故人》的画面,深情的旋律与背景中的人物融为一体,眼前的一幕令陶艺心潮起伏,思绪难平,不觉泪湿眼眶。或许是音乐会策划人有意为之,这种安排既是将家族传承的厚重感融入跌宕的琴韵中,亦是中国古老的古琴文化在中华大地乐脉赓续、源远流长的真实体现。

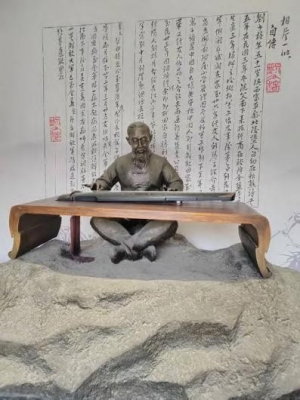

随后,《刘少椿》油画捐赠仪式举行。艺术家丁奕恺历时三年创作的画作以细腻笔触勾勒出刘少椿抚琴沉思的瞬间,背景融入《樵歌》琴谱与篆刻印章,展现了中国传统的文化精粹。画家丁奕凯在致辞中表示:将这幅画作陈列在先生纪念馆,既是我个人艺术生涯的荣幸,更是对刘先生艺术精神的致敬。“纪念馆以古琴音乐会的形式赋予捐赠仪式独特深意。琴声与画意相通,墨韵共弦音和鸣,这正体现了中国传统艺术‘诗书画乐’浑然一体的美学追求。在这场跨越时空的艺术对话中,让我们共同感受古琴文化生生不息的生命力。愿先生琴魂永驻此间,以弦音润泽后世;愿画意琴心相映,共守中华文脉长存!”

跨越时空的文化对话

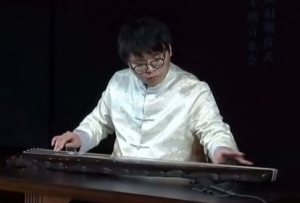

刘少椿旧藏宋琴“龙吟”,成为音乐会演出的核心乐器。这张曾伴随刘少椿数十载的传世名琴,是首次回归其出生地陕西富平。广陵琴派年轻一代的琴人多为90后,他们依次出场,琴体无论经历了多少岁月的侵蚀,也难消弭上面镌刻的少椿先生以及其他琴人温暖的指痕以及深情的目光。年轻的琴人们手抚“龙吟”,仿佛瞬间与先贤血脉相连,他们用琴音追忆先辈,让千年古琴的永恒韵律直抵人心。刚柔并济的琴音在刘少椿音乐厅回响,在关中大地盘桓,与春分时节的天地交泰之气相呼应,仿佛诉说着少年刘少椿从关中南下扬州,将广陵琴派血脉融入南北文化交融的传奇历程。

中国自古就有琴人雅集的传统,这场“广陵新声”音乐会可谓是100多年前两大琴会雅集的延续。文化学者张华彬说:“100多年前,苏州怡园琴会和上海晨风庐琴会,这两大中国著名琴会中的开场曲,都是这张‘龙吟’琴演奏的。这张琴可追溯到东坡时代,琴人雅事在琴声里传颂了几千年。今天‘龙吟’归来之日,也是刘少椿的琴魂归来之时。”

关中少年与广陵琴魂的传奇

刘少椿(1901~1971)生于陕西富平盐商家庭,15岁南下扬州习琴,师承广陵琴派第九代传人孙绍陶,南京艺术学院古琴导师。他精通古琴、书法、竹雕等多门技艺,其琴风融合南北之韵,右手刚健如关中汉子,左手吟猱细腻似江南烟雨,被誉为“现代广陵琴派集大成者”。1956年,查阜西带领许健、王迪等组成古琴调查小组,走访全国各地,对在世琴家、琴谱和存世的历代名琴进行全面考察,在中国唱片社和各地电台的支持下,录制琴曲近两千分钟,其中包括刘少椿录制《樵歌》《平沙落雁》等名曲,成为研究广陵琴派的重要文献。

音乐会特邀海南大学古琴文化学者张简担任主持人,串联起整场演出。她以深厚的学术造诣,引导观众感受“绮丽细腻”的琴乐意境,现场沉浸于“古琴未老,静候新知”的艺术氛围。

古琴文化薪火相传

据悉,自2024年刘少椿音乐厅落成以来,已举办了两场规模很大的以古琴为主题的名家名曲音乐会,本次音乐会是第三场以年轻琴人为主的“广陵心声”古琴专场音乐会,这既是对古琴先贤的深情告慰,也是对古琴文化薪火相传的生动诠释。陶芊萦的《忆故人》、杨金金、武瑞鑫的《神人畅》,戈亦南的《流水》,单立的《梅花三弄》,江禾的《樵歌》,王艺璇的《欸乃》,乔月的《醉渔晚唱》,王炳麟的《山居吟》,严莉的《洞庭秋思》,苏昕蕾的《长门怨》,熊冠楚的《广陵散》,赵烨的《龙翔操》,邵芸菲的《踏莎行荆溪写景》,一首首古老的琴曲,在年轻一代琴人手中焕发出无限生机,也充分证明了三千年古琴文化的血脉不曾断流,并且会世世代代延续下去,薪火不熄,相传万载。本场音乐会进行了现场直播,据统计,有数万人观看了直播,数字时代让音乐插上了科技的翅膀,飞到了千家万户,飞到了热爱古琴音乐的人们心头。对于热爱古琴音乐的人们来说,能欣赏到千年古琴——龙吟演奏的琴曲,这是一种罕见的美好机缘,也是一场难得的视听盛宴。

太古之音润泽华夏

当年,从渭北高原走出的刘少椿踏着江南运河的波涛,将古琴的清音雅韵播撒在华夏九州。而今,这场“广陵新声”音乐会,完美诠释了太古之音——古琴文化的永恒魅力。

2003年,古琴入选世界“人类口头和非物质文化遗产代表作”名录之后,政府和社会各界越来越重视古琴艺术的传承和保护,通过设立传承基地、开展学术研究、举办文化活动等方式促进其传承发展。越来越多的专业音乐学院和艺术院校开设了古琴专业,培养了一批优秀的演奏人才和教育工作者。同时,民间也有众多的古琴培训机构和私人教师,使得更多人有机会学习古琴。在传承传统的基础上,一些古琴演奏家尝试与其他音乐形式融合创新,为古琴的发展注入了新的活力。

随着传统文化的复兴和人们对精神文化需求的渴望,对古琴感兴趣的人群逐渐扩大,不仅包括中老年人,也有许多年轻人开始接触和喜爱古琴。古琴在国际上的知名度和影响力也在逐步提升,吸引了不少外国友人追捧和学习。

今天,当年轻一代琴人的指尖再次触响“龙吟”,山河故梦与未来希冀在春夜星空下交融,无论是渭北高原还是江南运河,千年古琴的龙吟之声,必将如一江春水奔流不息,润泽华夏大地。

这正是:琴人齐聚中华郡,抚琴追思忆少椿。龙吟之声越千年,广陵自有后来人。