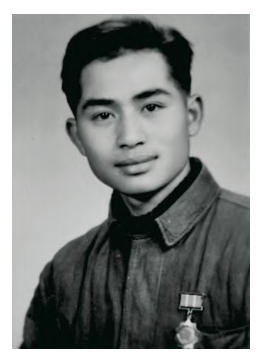

2024年12月末,时任上海音乐学院乐器工厂厂长、戴氏琴弦创始人、民族乐器琴弦改革的代表人物——戴闯仙逝。从1954年以来,由国家倡导的民族乐器改革至今已经70年。回眸以戴闯为代表的民族乐器改革的开拓者,再次翻开民族乐器乐改的篇章,让我们又重新回到了民族乐器改革如火如荼的改革时代洪流中。

缘起:从“无弦可用”的年代走来

20世纪50年代初期,风华正茂的戴闯进入上海音乐学院学习小提琴。1958年,上海音乐学院从漕河泾搬到了淮海路后,贺绿汀院长提出了教育改革的建议,其中包括乐器改革的课题。随着民族音乐创作水平的不断发展,民族弦乐已无法满足演奏、教学和创作的需求,普遍存在“丝弦易断”的问题。最早一批从事民族弦乐改革的代表人物——王巽之等开始研发可替代的琴弦,目的是为解决民族器乐中琴弦音色的亮度、音准稳定性及耐用性问题。在贺绿汀院长和前辈的号召下,在民族乐器改革事业的亟待发展之际,踌躇满志的戴闯找到了以所学报效祖国的方式,命运的齿轮就此转动,他和民族乐器琴弦改革的事业由此开启了一段不解之缘。

在民族乐器改革中,对琴弦的改革并不像表面看上去简单容易,传统丝弦易损耗,无法满足演奏家的需求。新中国刚成立后,民族器乐逐渐形成现代化教学体系,所以要结合乐器形制、器乐教学、艺术创作等综合因素对琴弦进行改革。可谓是从无到有,从里到外的彻底改革。1959年,在上海音乐学院乐器工厂,“轻工部”相关专家和同济大学的实验室,以及研发组同仁的帮助下,戴闯成功研制出了钢丝尼龙弦。研发的核心技术采用的是弹簧钢丝(自费到上海中央商店购买)、尼龙丝(玻璃丝、钓鱼丝)以及铜丝(替代昂贵的银丝),结合真丝绝缘材料(源于电线内芯)形成复合结构。

这项改革解决了当时民族弦乐发展的当务之急,戴闯对民族弦乐事业的热爱是无私的,更是不计回报的。在那个年代他将研发的成果免费向行业推广,让更多的人使用。也无私地把关键的数据推广到行业生产之中,大大加快了弦乐钢弦化的进度。而且当时研究出来的琴弦并不是作为商品去推广,而是解决民族音乐发展的稀缺物资,大家都在争着使用。

突围:初代“钢丝尼龙”革新与实践

在看似简单平实的叙述背后,其实有很多不为外人所知的艰辛。与其说是对琴弦的改革,倒不如说是对民族弦乐从无到有的改天换地。在戴闯的女儿,戴弦传承人——戴卫的印象中,她的父亲一心扑在琴弦改革事业上,一丝不苟,细致入微。在那个缺乏资金、缺少经验的年代,戴闯对琴弦的改革完全是凭借着对民族音乐的满腔热忱和边学边干的决心,除此之外别无他法。他在一根琴弦上带领大家完成了三项工艺改革:尼龙包裹工艺、钢丝比重选择、真丝绝缘层应用。戴闯从一位小提琴专业演奏人才,经过多年自学和研究成为材料学与声学交叉领域的专家。而这些大胆的创意和睿智的想法,其实都来源于他对生活细致的观察。

戴卫回忆道:“父亲在材料选择上花费了很大力气。小时候,他看到我扎的头绳是玻璃丝尼龙线后受到启发。因为玻璃丝是空心的,由于有弹性缠绕了以后会变扁,扁了以后它的手感会比较好。因为最初的古琴弦的外包尼龙丝是没有打磨这个过程的,那么如果是圆的材料的话,往往就会很磨手,玻璃丝缠绕之后的表面是比较平整的。但是在这个过程中就发现它的声音并不好听。我父亲最终采用了钓鱼丝,自己手动压扁,优化表面平整度,演奏手感好,音色较为清晰。

为了给国家节省经费,戴闯自己默默地付出,毫无怨言。由于经费问题,材料的选择要兼顾成本与音质,通过声学测试确定铜丝替代银丝的可行性。其实在国外有很多琴弦都是用银的,但是银丝贵,戴闯就考虑用铜,经过多超次测试数据确保无误,才通过音乐学院去申请外汇,到国外进口钢丝。

真丝绝缘层的应用是戴闯琴弦改革的核心关键。源于戴闯看到电工安装绝缘线的场景。这对提升琴弦包裹性与抑噪、优化音色等细节起到关键作用。但是可惜的是这些研发过程的记录文字都无法找到。

戴闯在研发过程中联合轻工部、同济大学实验室,形成“产学研”协作体系。比如传统的钢丝弦张力不足,但s型21弦古筝对琴弦的要求高于传统古筝,而钢丝尼龙弦恰好解决这些新形制古筝共振的问题,形成“弦—器协同进化”的模式。此外还有琵琶、二胡、阮等乐器,都进行了测试和数据导出。为民族乐器的全面钢弦化打下了重要的基础。通过力学测试与数据积累完成琴弦的标准化设计,推广到苏州民乐厂等生产单位,将钢弦全面推广到民族乐器制造、教学、演奏和艺术创作之中。这些点点滴滴的细节,都彰显了戴闯对乐改事业的忠诚和大爱。

可以说,第一代“钢丝尼龙弦”是在一边学习、一边生产、一边使用、一边完善的过程中产生出来的。在与演奏家、学者、行业带头人以及同仁的共同协作下,戴闯也将很多重要的测试数据毫无保留地交给国家并向全行业推广。第一代“钢丝尼龙弦”的工艺走在了民族乐器制造业的前列,支持民族乐器制造行业传承有序,向前发展。

探索:从“温饱”到“神韵”的琴弦革命

20世纪五六十年代民族音乐事业刚刚起步,几乎所有民族弦乐都面临“缺弦”的问题。戴闯作为上海音乐学院乐器工厂的科研人员带头进行琴弦改革,以钢丝弦满足现代音乐学院的教学、演奏和创作要求,同时对民族乐器普及和完善民族乐器现代化教育体制起到了重要作用。

初代“钢丝尼龙弦”的成功让戴闯看到了琴弦改革的重要性和持续性,促使他向下一个目标攻坚克难。他只身到全国各地学习、采集数据,与行业专家和生产一线的能工巧匠不断学习,为了自我提升他还到北京学习音响学、力学、振动学等,就为做好琴弦。

戴闯为了琴弦的改革,不断地给自己提出新的问题。1959年,初代“钢丝尼龙弦”解决了传统琴弦的“断弦危机”,但随着乐改的不断深入和对中国民族音乐事业发展方向的思考,他甚至有一段时间对自己的研发产生了质疑。为此还开发了从丝弦到钢丝弦过渡的产品“冰弦”。由此,戴闯提出了“钢弦丝韵”的重要理念,作为“戴弦”重要的传承精神,现在和未来也一直会沿用这一理念对琴弦进行研发。他的女儿也谈到了父亲最大的嘱托就是希望一定不能改变中国传统音乐中的神韵与底色。

进入21世纪后,“戴弦”依然没有停滞对琴弦改革事业的深耕,和20世纪50年代初解决民族弦乐“温饱”问题不同的是,在戴闯的带领下,以第二代传承人戴卫和上海交通大学教授卢艺等为核心团队的共同努力下,对琴弦进行了时代化、个性化的提升,研发出了“丝合钢弦/逸•精制”既符合民族音乐精神底蕴,同时又完美结合现代科技材料和工艺的琴弦。在琴弦产品的扩展方面一方面从市场需求出发,同时也满足了民族音乐事业的需求,体现了民族文化自觉的思想高度。“戴弦”推出了戴氏系列、琴弦工匠系列,价位从300元到2000元的十数款琴弦,有张力较大的,有音色清亮的,有手感柔软的,有温润沉厚的等等,目的就是满足不同琴体、不同演奏者、不同乐器的需要。并探索“一琴一弦”的定制化路径,开发出多款特色音质的琴弦产品,承载多元文化表达的时代精品。

反思:在东方传统审美中艺术与科技的共生

无论在戴闯眼中,还是继任者眼中,“戴弦”始终和中国民族艺术的忠诚与责任紧密联系,一根细细的琴弦承载着中国匠人的精神契约。几十年来,戴闯很少宣传自己和产品,始终保持着对琴弦事业最纯粹的追求,竭力通过琴弦来表达自己内心的想法。

随着时代的发展,戴闯对“钢弦丝韵”有了更深层次的理解。由于民族乐器形制的改变、制作材料的变化和创新,再加之以音乐学院为主导的专业化音乐教育的广泛普及和舞台表演的需要,导致今天不得不重新思考改革后“钢丝尼龙弦”的使用对民族弦乐未来发展的方向和时代定位问题。“钢丝尼龙弦”的出现,是时代的需要,但令人惋惜的是中国传统的“丝韵”也在逐渐地远去,作为一位改革者,戴闯期待民族弦乐事业的发展,但他不忍心看到“丝韵”在他们这代手中因为改革而消失,这才是他最大的缺憾。戴闯也无数次地扪心自问:乐改到底改的是什么?!并不能因为“乐改”,将民族音乐的审美推向西方化审美。民族音乐的“韵味”不能改,而应该站在中国音乐的审美角度进行下一步的改革与探索。

戴卫说道:“我们在数十年的研发过程中不断尝试,终于能够将蚕丝的声韵质感与钢丝的坚固牢靠结合起来,使之成为可以面向追求“丝韵”琴人的成熟产品。在各类反馈和建议中,无一不证明着“逸”弦的神韵在不断地接近丝弦,我们也更有信心和能力去做到继承和发展中国传统审美。这也是从我爸爸那时候开始,到今天的戴氏琴弦所一直追求的,一种来源于中国传统文化审美,有着中国人本真性格的,属于中国人自己的韵味。”

尤其在近10年,民族艺术创作进入了一个崭新的时代。在世界多元音乐文化的影响下,中国民族艺术的创作逐渐开始思考如何保持民族文化的底蕴。现在越来越多的年轻人也开始喜欢传统丝弦的韵味。“逸”弦的声音上其实是更上一个台阶的,在使用过程当中的稳定性、牢固性和便利性也是显而易见的。目前对“逸”弦的推广,一方面是抱着探索和尝试的心态,希望能够继续更好地完善琴弦的研发和制作,走出一条新路来;另一方面也是在寻找“知音”,听取更多的意见进行改造,精心打磨这款琴弦。“逸”弦在体现中国传统“丝韵”的基础上拓宽音域,以及融入地方音乐因素的特点,以满足现代音乐演奏、创作的需求。

“戴弦”的改革工艺经历了从“钢弦丝韵”到“丝韵之美”的发展过程,背后反映了民乐改革之后走过70年的反思与文化回归。为此,“戴弦”传承着由上海音乐学院乐器工厂所创制的“钢弦丝韵”技艺,以民乐改革的创新理念首创了产学研合作模式,近年来联合上海交通大学构建了国内首个“弦琴一体实验室”。基于系统工程的产品研发理念,以人机工效/工程心理学为指导,提出“人、曲、弦、琴一体化”设计架构,从顶层融合材料学、振动学、音响学、乐器制作学、演奏学等跨专业领域,深耕琴弦音色分析技术,建立了面向乐器音质评估的系统性方法和智能化实验平台。

和70年前琴弦改革初始时期相比,当下的民族乐器改革已经紧密“拥抱”科技。通过大数据与AI技术的应用,通过“音色显微镜App”实现声学参数可视化,辅助琴弦设计与乐器匹配;此外,自动化生产实现了机械品控目标表,提升质量的稳定性,保留手工调试环节以满足高阶艺术需求。

展望:文化坚守与技术突围

与现代音乐元素与音乐生活场景紧密结合,是当下乐改的重要方向。戴卫告诉记者,老父亲曾经多次与她探讨“戴弦”未来的发展。但不管到任何时代,琴弦研发需以传统审美为内核,避免过度工业化导致韵味流失。

在新的时代下,“戴弦”作为依然坚守在民族乐器改革事业的前端正在经历文化坚守与技术突围的双重经历,未来需在以下领域深化探索:

1.材料科学:开发环保复合材料,平衡声学性能与传统韵味。

2.产学研协同:建立开放数据库,共享声学测试与工艺经验。

3.国际话语权:以“中国音色标准”参与全球乐器产业竞争,推动文化输出。

“戴弦”目前已创新突破了“单芯”和“丝合”的琴弦研制并行路径,获得了多项国家相关技术发明专利、软件著作授权,产出了一系列跨学科成果,相关技术已用于指导乐器改良、琴弦制造的实际生产,持续推进现代丝弦制作技艺的理论研究和技术进步,部分新产品已投入市场。“丝合钢弦•逸”这款琴弦,曾经作为上海音乐学院乐器工厂民乐改革60年的成果代表向社会展示,正如著名斫琴家、古琴家王鹏先生指出的:“‘逸’的诞生,是一种传统琴韵跨越时空、历经一个甲子的正向回归和正向发展”。

戴闯先生用一生“守”住了民族音乐的神与魂,续写了民族音乐新征程,在不余遗力的“改革”道路上,他始终没有背离传统、放弃民族文化,他的乐改故事也深深地告诉了我们:民族乐器的现代化不是对传统的背离,而是通过技术创新实现文化基因的活化传承。让我们为子孙后代保留住在“一弦一柱”的方寸之间,穿越时空的东方神韵之美!