原文载于《古谱寻踪——桃园琴友社古琴打谱文集》一书中

一、那山、那水、那人

如果要深入的了解川派古琴,我想先要从那山、那水、那人开始。

提到四川,您最先能想到的是什么?——或许是九寨沟那的缤纷五彩的海子,或许是川西那令人神往的雪山,散发着神秘气息的三星堆,那憨态的大熊猫,那麻辣滚烫的火锅,又或许是那精灵古怪的川剧变脸,那清脆无休的麻将声,那街头巷尾星罗棋布的茶馆与酒馆?

我作为一个北京人,青年时入川,自此二十多年与四川结下了不解之缘。所以我也想分享一下我眼中的四川。这要从1999年高考说起,那年我的高考分数与我的志愿取一个交集,这个交集大概就是位于成都的西南交通大学的通信工程专业。当年这是最为炙手可热的专业之一,所以我也不惜从北京坐2048公里的火车来到了成都。作为青年学子,在来成都的路上便开始思绪飞扬的幻想成都的模样,我们一直以来学的唐诗名句是这样描述成都的:

“九天开出一成都,万户千门入画图。”

“好雨知时节,当春乃发生;

随风潜入夜,润物细无声;

野径云俱黑,江船火独明;

晓看红湿处,花重锦官城;”

“人家多种橘,风土爱弹琴。”

“锦城丝管日纷纷,半入江风半入云。

此曲只应天上有,人间能得几回闻?”

遥想一千多年前的成都,景观旖旎,风物闲美;又有丝竹日纷纷,散入春风满蓉城。

而两宿一天的行程后,当我从成都火车北站出来,眼前的成都总感觉与诗中有些落差。当然这个落差并不算差,这是一个更接地气的成都——满城的小奥拓车颇显川人不好面子热爱生活之态度,随处可见的招牌丰富了天际线让这个西部城市还有几分香港的自由开放之味道,走在路边时不时飘来的一股火锅味,传来的阵阵搓麻将声让我真切的感受到了这样一个慢节奏城市的舒适闲逸。老人常说“少不入川,老不离蜀”诚不欺我。

1999年前后的成都街景

到了成都,自然不能辜负了这天府之国,有空余时间便想四处走走。几次旅行下来,对于这里的地貌物产有了更多的了解。成都人之所有成都人特有之气质,与这天府之地必然有着某种连接。四面环山的“聚宝盆”地形和其形成的独特气候条件,凝聚着古人“深淘滩、低作堰、因势利导”智慧的都江堰工程,成就了这里极为优越宜居的环境。东晋《华阳国志》写这里“水旱从人,不知饥谨,时无荒年,天下谓之天府也!”

四川地形图

在盆地中这样优越的生活环境下,容易想当然的认为这里人会有些“自大自负”,毕竟不远的夜郎国就曾有“夜郎自大”的典故。但与川人的接触,又处处能感觉到这里人们的勤劳与聪明,文化的友好与包容。

宋与元、明与清两次时代的变革,在四川都发生了人口急速下降,使得成都近几百年来一直是个移民城市。清末《成都通览》曾描述“现今之成都人,原籍皆外省人”。按当时的统计,成都人的主要籍贯占比为:湖北15%,湖南10%,河南、山东5%,陕西10%,云南、贵州15%,江西15%,安徽5%,江苏、浙江10%,广东、广西10%,福建、山西、甘肃5%。抗战的时候,因重庆曾经作为陪都,亦有大量国民党官兵和大学生曾经进川。解放后的大三线建设,又有大量的工厂和高等学府迁往四川,而这两次大迁移,高级知识分子占比较高。这些历史上的境遇,打造了成都乃至四川人独有的气质。以我对川人的观察,我认为有以下较为普遍的特点:

1.人格独立、包容、虚荣心不强;

2.小富可安,安逸逍遥;

3.勤劳、聪明、坚韧、达观、幽默;

4.喜为人先,乐容天下,进退自如,浮沉自安;

二、从蜀声到川派

前面文字作为铺垫,我们开始聊“古琴”的正题。我的很多知识都是在四川旅行出来的——漫步在成都街头,会发现很多与古琴相关的地名,比如“抚琴路”、“琴台路”、“桐梓林”等等,地名虽小,但其后的历史却能特书一番:

“琴台路”、“抚琴路”的来历大抵与纪念西汉时期的司马相如与卓文君相关。司马相如琴挑卓文君,在琴史上传为佳话。在四川的东汉时期墓葬中,能见到大量的抚琴佣。与其他地方抚琴佣正襟危坐表情严肃不同,川抚琴佣多面容生动,或许是在和弦而歌,由内而外传达着抚琴者的喜悦之情。到隋代,蜀中已成良琴出产之地,据唐人李绰记载:“蜀王尝造千面琴散在人间,王即隋文之子杨秀也。”这是关于蜀地大量造琴的最早记载。到了唐代,成都的雷氏家族成为了古琴制作史上的高光时刻。“桐梓林”——桐木与梓木正是制作古琴面板和底板的良材,白居易有诗歌《夜琴》:

“蜀桐木性实,楚丝音韵清。

调慢弹且缓,夜深十数声。

入耳澹无味,惬心潜有情。

自弄还自罢,亦不要人听。”

到了成都,周边有一个必游的景点——峨眉山。这里除了与众多的神话与武林传说有关,更是与古琴有着密切的缘分。遥追唐代,这里琴风极盛,有琴无类,隐士与僧人皆不乏抚琴高手。韦庄曾有诗《赠峨嵋山弹琴李处士》,当然最负盛名的还是诗仙李白的那首《听蜀僧浚弹琴》:

“蜀僧抱绿绮,西下峨眉峰。

为我一挥手,如听万壑松。

客心洗流水,馀响入霜钟。

不觉碧山暮,秋云暗几重。”

在“琴派”的考证文章中,经常提到的资料便是唐代赵耶利的“吴声清婉,若长江广流,绵延徐浙,有国士之风;蜀声躁急,若激浪奔雷,亦一时之俊。”这种地域风格之差异一般被认为是“琴派”出现的重要条件之一。可见当时四川古琴已有较为标志性的风格显现了,在清康熙年间的《五知斋琴谱》文献中已有蜀派或西蜀派之总结说法。从历史记录可以看到,从两汉到唐宋,古琴在蜀人的生活中有着极为重要的地位,可谓盛况。

不过这“一时之俊”颇有一语成谶的味道,花香之地无和平,天府之国历史上曾遭两次屠城造成了古琴“蜀声”在这片土地上的殇折。持续半个多世纪的宋元战争,使得千年古城只落得民无噍类。根据《元史·世祖本纪》记载,战争前后四川全境人口由南宋嘉定十六年(1223年)的600多万人口锐减到至元十九年(1282年)的60万人口左右。而后通过移民四川人口得以缓慢增长,到明万历年间人口增长到500万左右。但很快天灾与人祸双降,先有疫情和大旱灾荒,后有四川在张献忠军、南明军队、清军、农民军地方武装的互相攻伐之下,人口再次锐减。有数据清初整个四川地区人数降为50万左右,而成都只剩7万人丁。战乱与人口的骤减,使得“蜀声”盛况不在。

从元到清中早期,关于蜀声的古琴记录骤减且多在川地之外。元代耶律楚材《冬夜弹琴颇有所得乱道拙语三十韵以遗犹子兰》记有“余幼年刻意于琴,初受指于弥大用,其闲雅平淡,自成一家。余爱栖岩如蜀声之峻急,快人耳目,每恨不得对指传声,间关二十年,予奏之,汇于汴梁,得焉。”其中“栖岩”即苗秀实,是山西人,从诗中看其风格正是耶律楚材心目中的蜀声“峻急且快人耳目”。苗秀实师承洪洞人扆(字君章)亦不是川人,因而诗中一个“如”字不知是与“蜀声”风格暗合还是确有“蜀声”之传承。明末崇祯皇帝最主要的古琴老师正是蜀人杨正经,崇祯从杨正经处习得三十余操。杨正经为四川酉阳人,今为土家族自治州,其的琴学脉络目前尚未见明确的资料。也正是在同时期,在东部的江苏地区虞山派兴起,后来者居上成为琴道雅风之新风尚,影响深远广泛。

清代中早期对于蜀派的记载见于《五知斋琴谱》,但川地琴人活动的记载如吉光片羽。直到咸丰、同治、光绪年间,有一些江浙人到四川与本土川人交流互通形成新的川派。新的川派受江浙琴风之影响,尤其是琴人以学宗虞山的认同,又在蜀声旧风尚之影响下兼收并蓄。这期间出现了冯彤云、曹稚云、张孔山道士、竹禅和尚、钱绶詹等著名琴人。《稚云琴谱》、《钱绶詹琴谱十操》、《天闻阁琴谱》都是这个时期的重要琴谱。为了与之前的“蜀声”相区别,我们一般称这一时期开启的古琴新风为川派古琴。此后的一百多年来,川派古琴传承清晰有序,开枝散叶,成为了近现代古琴文化发展中最有影响力的琴派之一。

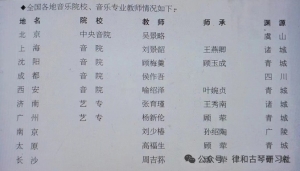

我们可以从一个侧面观察川派古琴之影响——新中国成立之初,上世纪五六十年代在我国有十处院校设有古琴专业,其中有六处渊源与四川有关。川派古琴及琴人完全走出了地域限制,在全国产生重要影响。查阜西先生曾提出“泛川派”之称并将自己纳入其中,查先生说“泛川”有两方面的意思,一是川派去学了人家的,四川在历史上是个移民区域,很多外地琴家对四川古琴的发展有重要影响。二是四川琴人对外地古琴的影响。很多四川内之外的琴家与川派互通,或传承于川派。查先生以“泛”字表明他们和川派的关系。

新中国成立初期全国古琴专业设置

三、艺术特点之古蜀声与新川派

那么从古到今,四川古琴又有着怎么样的艺术特点呢?传统是一条河流,或许永恒不变的便是变化。

如窥蜀声之艺术风貌,因无琴谱可考,难以全面了解。从司马相如琴挑卓文君的历史传说来看,至少我们理解中的西汉蜀地古琴艺术有着某种浪漫主义色彩滤镜的加持。而不管事实如何,至少这记录在司马迁《史记·司马相如列传》中的故事对后世的暗示作用不容小觑。到东汉时期,川地葬俗多用抚琴佣陪葬。从东汉抚琴佣来揣测的话,琴歌或说唱似乎是当时川内古琴的一种重要艺术形式。此外川地抚琴佣多作咧嘴嬉笑状,怡然自得,显得非常快乐本真。又因出土量较大,猜测当时川内的古琴音乐艺术应非常流行,甚至有可能较为世俗化。

四川抚琴佣之一(四川宜宾博物馆藏品)

到隋代蜀王造琴千面散在人间,亦可见古琴需求之盛。唐代徐晶的《送友人尉蜀中》有诗句“人家多种橘,风土爱弹琴。”唐代杜甫的《赠花卿》有诗句“锦城丝管日纷纷,半入江风半入云。”在当时这些文人的生活交往圈子里,看到的是一个古琴与音乐已蔚然成为古蜀人生活风貌的一部分。唐代赵耶利说“蜀声躁急,若激浪奔雷”,再辅以唐代雷氏高超的制琴技术和川人李白大气磅礴的诗歌佐证,讲求快曲急弹、气势磅礴应为蜀地古琴一时之风尚。

古蜀琴人的音乐我们今天无从听到,亦无琴谱可循,只能靠文字描述一二。但我们应该理解,对于身后人和外人而言,所有呆板和脸谱化的揣测都是难以符实的。真实的古蜀古琴音乐应该较定性的文字之外有着更加丰富的面貌。

如果拿我们可以尝到的川菜举例,或许更能说明问题,毕竟这也是四川文化的重要组成部分。川外之人聊起四川饮食常说“无辣不欢”。再深入一点的就会知道川人所嗜之辣与重庆、湖南、江西不同,多用花椒与辣椒相配成为独特的“麻辣”口味。但我融入川人之生活之后,便感慨川菜讲的是“一菜一格,百菜百味”。从小生活在北京市的我,好吃川菜“鱼香肉丝”,但这酸甜口的改良川菜显然并不“正宗”。到成都后,每进一家饭店总要点一盘“鱼香肉丝”,到底要尝尝什么是最正宗的“鱼香肉丝”。几个月下来,才知道哪里有什么最“正宗”,哪里有什么“大一统”的“传统”口味,每家每户的“鱼香肉丝”都是不一样的才是常态,才是川菜的魅力所在。

如果再深入的了解川菜,从汉代杨雄的《蜀都赋》到魏文帝曹丕的《与群臣诏》都可以看出古蜀人喜欢甜食,现如今成都街头还常常能看到敲着铁片卖“叮叮糖”(一种麦芽糖)的挑夫,算起来这个职业至少已有两千年之久了。到北宋时期,苏东坡有一帖云:“予少嗜甘,日食蜜五合,尝谓以蜜煎糖而食之可也。”从这个传统来看,“东坡肉”、“东坡肘子”这种甜口菜才是千年之川菜之“传统”嘛。而辣椒在川内的大量种植与使用不过是近一百多年的事情,所以深入人心的“麻辣”之川菜传统实则是新风尚。

开篇我们聊四川的那山、那水、那人,这里又聊饮食,我觉得把这些聊透了则更容易了解四川古琴的艺术特色,我一直认为艺术是人性与生活状态的某种折射体现。俗话说“耳听为虚,眼见为实”。但在“唯乐不可以为伪”的音乐上,又何尝不是闻乐如见面呢。

继续回到蜀声,因为宋元和明清战争,蜀地古琴渐失之前盛况。而虞山派的兴起,从蜀声的削弱到川派的诞生过程中一定程度上会受之影响。我们今天可以听到早期四川代表性琴人龙琴舫、喻绍泽、侯作吾三位先生的录音,我常常在开车时播放,从抚琴的点滴习惯揣摩他们的境遇与内心风貌。

民国和解放初期的部分四川琴人小影

龙琴舫先生出生于1890年,9岁起从杨紫东学琴,兼从钱绶詹。我们今天可以听到他50年代录制的《捣衣》、《岳阳三醉》、《沧海龙吟》、《墨子悲丝》、《阳春》、《汉宫秋月》等曲,这些琴曲在旋律上有着川地风格但不乏追求清微澹远之意境。龙琴舫称其风为“霸派”,何为“霸派”?即“川之虞山”。龙琴舫先生也曾以自己在“田坝坝”中弹琴所以称为“坝派”来幽默自嘲。实则“霸派”之说由来已久,或许与古蜀声有着千丝万缕的联系。在清初期编纂清中期出版的《五知斋琴谱》中《沧江夜雨》(即《沧海龙吟》)一曲的题解便有“霸派”之称。

喻绍泽先生出生于1903年,承前启后,桃李芬芳,对现代川派古琴的传承发展影响极大。其《流水》、《桃李园序》、《秋水》、《佩兰》已成为当今川地古琴的名片级经典曲目。听喻绍泽先生录音,则无半点“蜀声噪急”之感,更多的是质朴稳健,平静深远。

侯作吾先生出生于1910年,我们现在能听到他的录音《高山流水》、《醉鱼唱晚》、《渔樵问答》、《普庵咒》四曲。其琴风潇洒奔放、跌宕婉转,听侯先生录音,感觉挥洒自如,酣畅淋漓。特别是其《高山流水》气势如虹,惊涛拍岸,雄宏浑厚。

三位代表性琴人,琴风各异。如果一定要总结个相同点的话,我认为川派琴曲普遍节奏性好,易于入耳上口,注重整体不刻意雕饰细节,出音质朴,吟猱适度。古琴虽说雅致,但川派琴曲往往雅致的又那样亲切,接地气。我个人理解是以天府之国整体较为优越的地理和生活条件以及移民型社会成就的氛围与人格相关。可以再回到第一篇文字,再看一下川人的普遍特点,或许能理解我一直在铺垫什么,这里也就不再赘述了。

四、当今川派古琴之新气象

我1999年到成都上大学,大学时期正赶上全民音乐发烧时代的一个尾巴,我也开始节衣缩食收集一些音乐类的磁带与激光唱片。那时候古琴类的录音资料较少,则显弥足珍贵。香港“雨果”公司的古琴CD录音水平高且丰富,我那时候也支持了几张,但更多的是在雨果公司网站上在线听,这也感谢易有伍先生有格局。其中三辑一套的《琴韵缤纷》内容丰富,令人耳目一新,方因此知道1995年在成都举行过一次古盛会——“中国成都古琴艺术国际交流会”。2003年初,恰逢喻绍泽先生诞辰100周年,全国各地知名琴家来蓉参加纪念活动,我也得以第一次见到现场抚琴并在其后开始学习古琴。

古琴对我的吸引来自于他的神秘、古老和特立独行的气质。古琴不同于其他民族乐器多偏重于演艺,古琴在没有“非遗”的名头之前,很难作为安身立命的工具。在古琴近千年的发展史中,对古琴文化推动最大的是文人或士人阶层,他们赋予了古琴文化愈加深远的文化内涵。古琴自古是安安静静的,没有闹市的繁华也就知音难觅,所以也就有了“俞伯牙钟子期高山流水遇知音”的典故,也就有了白居易“古声淡无味,不称今人情。玉徽光彩减,朱弦尘土生。废弃来以久,遗音尚泠泠。不辞为君弹,纵弹人不听。”的千古牢骚。但也造就了古琴“调慢弹且缓,夜深数十声。入耳澹无味,惬心潜有情”的去留无意、宠辱不惊、恬然平和的文人情怀。

这样一个“知音难觅”的器物,没想到后来迎来了全国性的火爆。古琴热是在2003年11月古琴艺术被联合国教科文组织列为“人类口头和非物质遗产代表作名录”之后,“非遗”名头的加持像是把一个躲在书房角落里的孤芳自赏的腼腆书生一下子推到了舞台上的聚光灯下,强迫着被众人们欣赏打量。而在这之前,我一个理工科学生已经能在成都有非常好的契机接触并学习古琴,可见成都琴风良好的基础。这也使我有幸与成都的老、中、青三代琴人接触,感受不同年代和成长背景下的琴人理念及状态,并使他们成为了我的良师和益友,让我可以躬身入局观察近20年来成都古琴的发展。

2003年初我的第一张琴为洛阳朱振立老师所赠,那年朱老师曾赠琴40张给全国希望学琴的学子,圆了很多像我这样又不富裕的青年学生的梦。我的第一位老师是在古琴论坛上联系的袁僖姑娘,袁姑娘说学琴交流就是,不必收取学费。第一次到袁老师家里时印象非常深刻,在成都一环路菊乐路的一个老小区里,一楼阳台外有个青竹搭建的小凉棚,一床琴,一支箫,袁僖、袁媛姐妹俩在里面琴箫合奏,在这闹市中犹如仙境。暑假回到北京后为了不耽误学琴,通过北京交通大学琴友王凌览找到张子盛老师继续学习。再次返川读书后,经过张子盛老师又认识了何明威先生和戴茹老师,而后跟戴老师继续学琴。因戴老师时受教于曾成伟、李祥霆、龚一三位老师,授课中常与我分享不同老师的各自独到之处。跟随多位老师的学习,让我有了更为宽广的视角和更多的思考,甚至对我自己的专业学业乃至后续的工作、生活都有着启发式影响。所以我经常说古琴为我打开了一扇窗,而这扇窗外的五彩光芒同时照射进了我的现实世界和心灵世界。

除了学琴之外,因为“通信与信息系统”的教育背景,我对于琴体本身的兴趣似乎更浓。那时候在成都的斫琴领域,李星棋、何明威、曾成伟三位老师是独树一帜的。记得2004年8月首届中国古琴大赛上,最后决赛时比赛选手中约十有六、七使用的是何琴或曾琴。所谓“工欲善其事,必先利其器”,2004年的首届中国古琴大赛,对于古琴制作水平何尝不是一次大考。因为当时全国古琴制作水平总体还不高,很多新斫古琴不太称手,甚至不太出音。而何琴、曾琴以其灵敏的响应,宏大的音量,良好的穿透力,可尽显大曲之妙,这对于古琴比赛时选手的发挥是非常重要的。那次比赛之后,很多琴友来成都寻琴求琴,颇有蜀中雷琴再现之感。我因为偶尔帮助何老师维护笔记本电脑之,有机缘在何老师家里听他聊起一些斫琴之事,后整理了些只言片语写成《谈何明威的古琴制作艺术与创新》一文,投稿到《乐器》杂志后被立即录用发表。那篇文章后来在斫琴圈影响很广,着实是因何老师提供的内容高屋建瓴。

我2006年时离开成都,时已经开始陆续有了商业运作琴馆,如同年就有戴茹老师的梓又琴馆,俞秦琴老师的合真琴社,张婷婷老师青羊琴馆成立,2009年李雪梅老师的空林琴馆成立,2016年宋文庭和邓丽珠的摩诘琴院成立。到目前为止,成都大大小小琴馆(社)已有三百余家,20年来确如雨后春笋出世一般,盛况空前。在古琴文化传播上,在唐中六老师和蜀中各位前辈同仁的组织下,每五年一届的古琴交流盛会成为了成都文化发展中一张闪亮的名片。

蓬勃的发展之下,作为“非遗”前开始接触古琴的我总是要杞人忧天一番。如果说上世纪六十年代的破四旧运动对于古琴的发展传承是一次重大的打击,则2003年“人类口头与非物质文化遗产”的名头是否起了反向拔苗助长的作用呢?“非遗”打破了这潭平静的秋水,改变了古琴原本宁谧的生存环境,过度的商业化势必带来一些名利之争,使得有些本该保护的传统雅文化现象似乎更加岌岌可危。

但是成都,总能给我一些出乎预料的答案。这天府之国的安逸闲适环境,或许有着适合古琴文化滋生的沃土,更容易保持古琴文化更为传统和本真的那一面。

2018年我通过毛庆安老师参加了“桃园琴友社”的活动,并结识了社长季枫。让我非常欣喜的知道了成都在“非遗”15年后还有着这样的一个活化石似的琴友组织——一个由琴友们自发成立,无商业动机的琴社,聚集了一批在成都真心爱琴的琴友,大家不分年龄、师承、派别、职业和文化背景,摒弃门户偏见,以琴会友,切磋交流,研学琴艺。在琴社中让我再一次找到了当初刚刚接触古琴时的感觉,一切那么纯粹和温存。参与“桃园琴友社”的活动,总有老友重逢般喜悦。

由于古琴自古为文人雅士所好,无炫技之需求,对于绝大多数传统琴曲而言对于技术的要求不高,所以很多古琴名家并非从几岁就开始勤学苦练培养童子功。一个琴人可以走多远,文化底蕴是更为重要的。所以琴谱里多有一句话——“更有一般难说,其人须是读书。”如果讨论学者型的琴人,我所接触的川内老一代琴家如何明威老师、唐中六老师都是执牛耳者,在古琴制作的探究,四川琴史研究以及川派古琴发展上两位老人都是极为重要的推动者,也都进入朝杖之年。因为上世纪六七十年代出现的历史特殊原因,古琴文化的传承实则是有断层的。令人欣喜的是,近二三十年来年,有着不同行业良好教育背景的中青年人给四川古琴带来了新的活力与发展动力,在他们身上我们能找到古琴那纯粹而本真的传统面貌,又能发现新的闪光点。在桃园琴友社里就集中着这样一群高手,这里有着我早年就认识的老朋友,也有更多的新朋友。

老友我印象最为深刻的是宋文庭,我在05年左右与文庭相识,时他就读于西南财经大学,文采极好。他的琴学来自俞伯荪与曾成伟两支,外加良好的教育背景使得他成为了当今四川中青年琴人中的佼佼者。每当与文庭见面,我总有不少问题要请教一二,真是亦友亦师。邓丽珠是文庭的搭档,四川音乐学院硕士研究生毕业。对于专业选手而言,演奏水平是绝对过硬的,但我认为在艺术上能走多远更多的是看人的修养、学识、格局及状态。邓丽珠给我的感觉是美丽、雅致、自信、真实,正是我心目中最优秀的女演奏家特质。刚刚提到“桃园琴友社”社长季枫,也曾受教于宋文庭。季枫大学毕业后先后在交通银行、,证券时报、川报集团从业,曾任文摘周报编辑部主任。近年来,季枫同学开始对《天闻阁琴谱》、《西麓堂琴统》、《钱绶詹琴谱十操》等谱本中的若干曲目进行挖掘打谱、记谱和录音,并整理文字记录。“桃园琴友社”里还有很多非常有意思的朋友,陈勇也是其中一位。他的真正专业是美术,2015年毕业于四川音乐学院美术学院,后跟随毛建、吕思阳学习古琴。起初和陈勇的交流多聚焦于他家的“二姐豆瓣”以及川菜厨艺交流。后来我的一篇小文中涉及雷琴与雅安关系的一些史料,没想到作为雅安人的陈勇同学研究颇丰,给了我很多帮助。想说的朋友还有很多,如果要总结一番的话,我相信因为有“桃园琴友社”的这些人,川派古琴一定有着更为丰富多彩的未来。多年后,我们的后人要了解川派古琴,不能是只听几首传承了百十年不变的曲子。需要有大量的研究与挖掘工作作为基础,才有可能让我们全面的了解川派古琴丰富多彩的精神面貌。随着当今四川琴界人才辈出,川派古琴已然迎来了近百年来最好的发展时光。

2024年10月16日夜三稿