摘要:本文通过对金钟奖获奖作品共同特点的归纳与分析,阐述了当代筝曲在创作技法上新的突破与趋势。这批筝曲表现出新奇、大气、水平高、技术难的特点,在很大程度上代表着主流的创作手段,代表着筝曲创作的最高水平,认真总结这些乐曲,对欣赏、弹奏和深入学习现代筝曲具有积极的意义。

关键词:人工调式;音乐元素;音乐板块;自主表现空间;表现手法

随着古筝的迅猛普及和发展,筝曲的创作也出现了前所未有的多彩、繁荣的局面,如果说针对古筝而改编的流行音乐和民歌清新优雅、通俗易懂的话,那么由专业作曲家创作的一批古筝独奏曲却表现出新奇、大气、水平高、技术难的特点,听后让人耳目一新。《音乐创作》的一本增刊集中登载了近年来获金钟奖的十首古筝作品,它们完全打破了我们熟悉的对筝曲的欣赏习惯,在更多地运用现代作曲手法后,比《黔中赋》、《幻想曲》、《溟山》等乐曲在“现代”的路上走得更远,这股强劲的风扑面而来,好像是远古荒蛮的呼唤,又好像是对未来梦幻般的描述,听后让人感觉恍若隔世……这些作品既获得了金钟奖,在很大程度上应该代表着筝曲创作的最高水平,代表着主流的创作手段,它们在许多方面又是如此相似,因此,笔者依照自己的思路,尝试着对这些作品进行了粗浅的分析和归纳,以便学习者欣赏、弹奏。

一、“人工调式”的设置

在这批金钟奖获奖作品中,几乎每首乐曲都运用了“人工调式”。所谓“人工调式”是作曲家将以往的调性材料诸如大、小调体系、各种民族调式体系、中古调式体系以及其它先前固有的调式类型和由它们派生出的一系列变体形式完全置之度外,根据自己的审美追求及语境风格,自己构成的、特殊的音阶形式和调性运行逻辑。[1]它需要在创作之前,根据作品的不同表现风格、不同审美情趣和需求,选择并设计一条具有鲜明个性意义的音列,通过音列结构中的音级和它们之间的关系构成作品的旋律、主题、和弦结构。这个音列不仅仅起到一个组织逻辑的结构作用,还具有提供一种中心音响的特质,使整个作品统一在具有鲜明个性意义的具有特质的音响中。如:

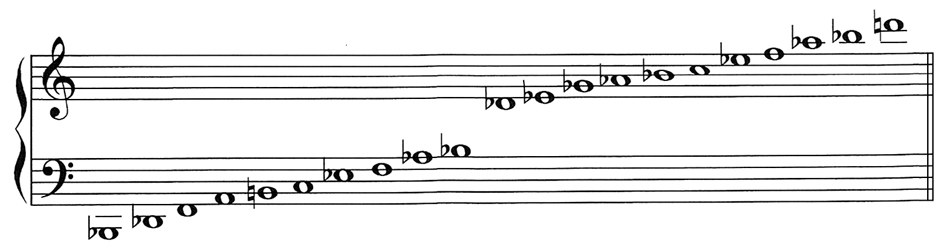

《林泉》定弦为C调

《戏韵》定弦为C调

以上两首乐曲虽都是C调,但已难觅普通意义上调式的踪影,作者根据乐曲需要对音阶和定弦进行了重新设计。《戏韵》用到了十二平均律的所有十二个音,且定弦两端音区(高音区和低音区)的调性#f和G是等音调,即同音异名调。这一特定的调性,是京剧唱腔的常用调,乐曲引用的京剧唱腔典型乐句(或乐汇),在此特定音区陈述,自然获得明亮、铿锵的效果。为此可以说,作者对乐曲定弦的设计,是独具匠心的。[2《]林泉》只差了十二平均律中E、G两个音,所以调式转换极其容易。从古筝定弦来看,各个八度的音阶构成不同,由于半音音列的特性,不具备稳定的调式主音,调的游移也就因为这种特殊的内部结构成为可能。这样的音列使每首乐曲都呈现出不同的风格风貌,具有了独一无二的音响效果。

二、音乐元素的彰显

传统筝曲中,旋律是乐曲构成的灵魂。一般乐曲都具有如歌的旋律,旋律就是音乐的呈示、主题的发展,并由旋律体现不同地域的风格特色。但在这些获奖作品中,大都难以听到完整的旋律段落,歌唱性的主题似乎被遗忘了,音响变得更为纯粹和器乐化,突出的是情绪的表达和气氛的渲染,偶然显现的短小旋律就像是乐曲的“眼”,成为画龙点睛之笔。虽十分短小却彰显着乐曲的特质。

《阑隐花珊》几乎全曲都是由反复多次的音组构建的,没有规范的节奏,没有主题的呈示,在急促而浑沌的音组行进中,能清晰感受的只是几个音符(下例)。这几个音符是全曲最清新的元素,呈示出婉转的客家筝乐的特点,在被强调几次后,又消失在无序的音响中。

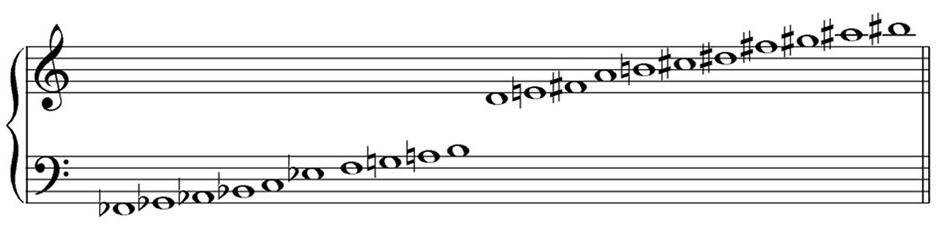

较之传统乐曲,这些作品更加注重对音乐特质的追求和表现,大多围绕极具个性的音乐元素展开,这些元素犹抱琵琶半遮面地若隐若现,就像一个舞蹈的精灵,忽然闪现出来,一转眼又隐退得无影无踪,在不具旋律性的音乐运动中被加倍放大,成为乐曲发展的中心和动力,而由它们构筑的音响片段就成了乐曲发展的主题与动机。如《箜篌引》前半部的慢板,便是在十四小节以后方出现了具有主题意义的音乐元素,构成了这一部分的发展。

这不到两个小节的片段,从节奏和音调上看,都具有鲜明的新疆地域特色,作曲家抓住西域音调中的小二度音程,将其作为全曲核心音调的重要材料,并在定弦上突出不同八度音列中的小二度音程,[3]彰显了乐曲的风格和个性,在随后的发展中,音乐运用了摸进、变奏、离调等手法,让这个片段多次出现,成为了乐曲前半部分的线索。

三、调式调性的游移

筝以五声音阶定弦,其乐曲都显现出鲜明的调性特征。在传统乐曲中虽也运用调式变化丰富其表现力,但一首乐曲转好几个调的情况,还是上世纪70年代后逐渐尝试运用的,且那些转调,调性都很明确。而目前的这些获奖作品,在调性上却表现得模糊和游移,与传统筝曲和以往的创作筝曲大相径庭。这批乐曲的作者,把西方现代作曲技法大胆地实践于民族民间音调中,在保留特色元素的同时,把“调”的变化运用到了极致。音乐作品中一些既非传统调性又非无调性的新的调性语言,具有泛调性特征,其主要标志是“流动的主音”或“游移的和声”,它完全摆脱了古典音乐的和声与调性的功能性控制。[4]乐曲进行中调式在不断发生改变,音的走向不确定,调性上产生了飘浮、游动的特点,只有一些极具个性的音响片段与和弦构成的碰撞让听众留下深刻印象。

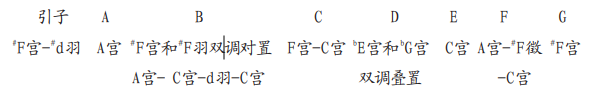

以《戏韵》为例,乐曲的结构共分八段,除A段和E段保持在一个调式上以外,其余段落皆有转调、离调或双调对置的情况,段落内常见调式调性的多次转换,其中B段的表现尤其典型。乐曲的调式结构图式如下:[5]

调式的频繁转换当然也带来了和弦的变异,曲中出现了大量二度、四度叠置的和弦,如下例中左手两个大二度叠置的双音音程反复交替,形成了两个声部中不同调性的对比。

下例左手用纯五度纯四度两个柱式音程的反复交替,烘托出旋律与不断重复的背景的冲突。

下例二度叠置和弦的连续运用产生了类似绘画中不协调色块的音响效果。

这些和弦不具备明显的功能性,调性不突出,甚至很难明辨它们的身份,但却给音乐带来了张力,使乐曲色彩更加夸张和多变。

四、音乐板块的大量运用

抽象绘画鼻祖康定斯基认为,在很多时候,具体的和可辨识物象的绘画,会对这幅作品的美有着严重的影响。因为画面上的现实物象,使人们的注意力集中在辨认绘画的物象上,从而忽略了色彩和形式的本身。[6]他的绘画在逐渐演变成熟的过程中,慢慢的脱离客观物象,通过精神的触摸,运用简单的造型元素,抽象的表达艺术作品。[7]康氏的抽象绘画理论在戏剧、建筑、音乐、电影、服装设计等领域亦产生了深远的影响。前面提到,这批金钟奖获奖作品融入了大量现代作曲理念,很少有完整的旋律段落,取而代之的是大量音乐板块的运用。这些板块缺乏细节描述,由多次反复的音组构成,可说是“简单的造型元素”。因和弦结构的特殊或音程排列的奇异,这些音组具有鲜明的个性色彩,气质张扬而传神,给听觉造成了强烈的冲击力,算得上“精神的触摸”。这些音乐板块浓墨重彩地嵌在乐曲中,成为乐曲衍展和情感表达的重要手段。如《林泉》在板块结构上更多运用了各种节奏型的重复,板块内以上下行模进、和弦反复、不协和音程的进行等手法,表现了水的各种形态。比如板块3以具有三拍子特点的节奏,左手分解和弦似的六连音表现了溪水轻盈欢快的流淌;板块5以三十二分音符的连续进行,描绘湍急的水流冲破阻挡奔涌向前的形象;板块10则通过右手四次翻高八度的摇指长音和左手由慢渐快重复的划弦,刻画了宽阔江面水浪翻滚,波涛汹涌而来的画面。

《傩》尾声前的一段音乐,即是由双手奏出两个非常规的和弦多次反复构成的板块。高音声部主要是三个纯四度叠置的和弦,中间只有一个小节稍有变化,低音声部始终只有一个纯四度叠置的和弦,其强烈的色彩撞击,酣畅地表现出原始人类对于图腾崇拜的虔诚。

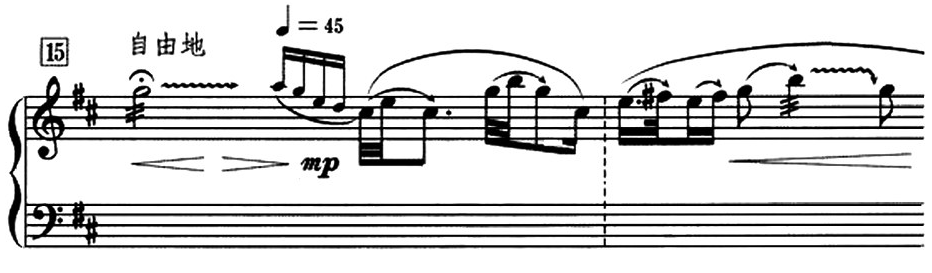

五、自主表现空间的增加及表现手法的拓展

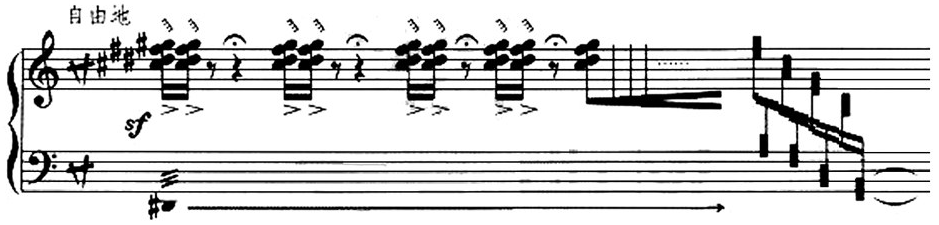

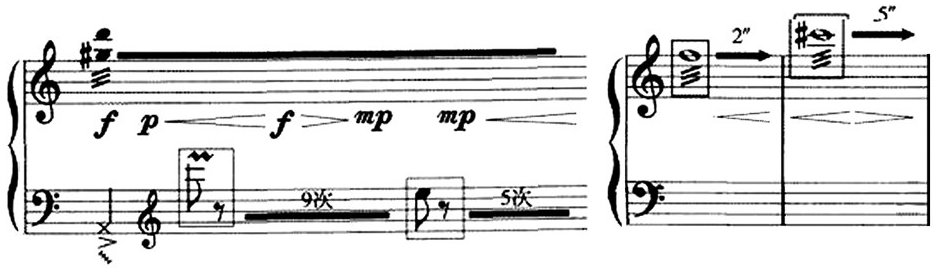

在这批乐曲中,会发现多处乐谱用数字、时间或文字代替了具体音符。《阑隐花珊》的一个乐句,在右手长摇的基础上,左手音符的反复没有具体写出,只用“9次”、“5次”这样的文字进行了替代。《无境》中亦有类似的谱面,只不过次数变成了秒数。如下例:

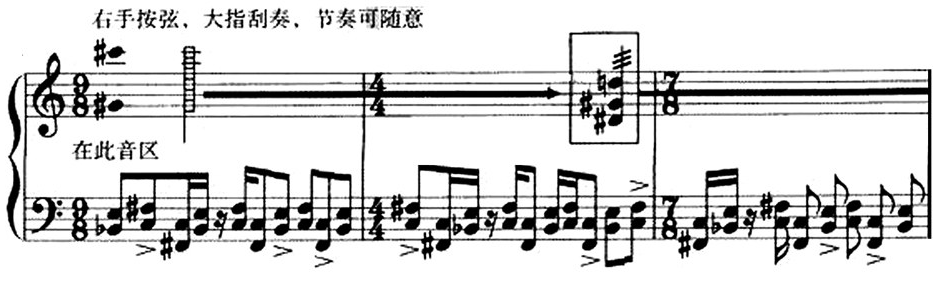

无音高或无节奏的记谱方式,多见于古筝特有的技法“刮奏”中,下例为《无境》的一个乐句。

以上几例乐谱的记录方式,随意性较强,宜自由发挥,怎样处理与完成这些乐句,实际完全由演奏者自己把握,演奏中自主表现的空间较之以往得到较大增强。音的长短,音与音的衔接,力度的变化等,都与演奏者对乐曲的理解有着直接关系,而实际的音响效果也会因演奏者的不同而变得更为多样。

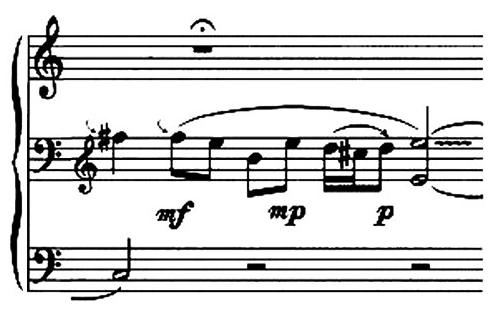

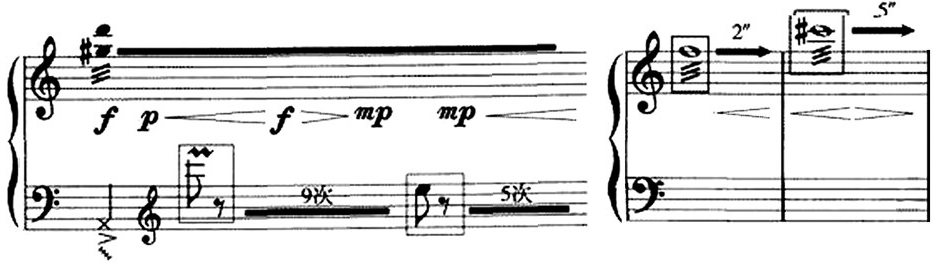

这些乐曲除充分运用乐音因素以外,还深入挖掘了非乐音音素,通过使用一些非常规的演奏技法,以求得音色的变化,从而形成新的音响色彩,增强了乐曲的表现能力。如《箜篌引》掌击琴码左侧、右侧弦,《傩》掌压琴弦快速刮奏、拍击琴头,《无境》左手扫码左侧,左右手掌拍弦等,特别是《戏韵》掌击琴码左侧弦,指尖轻扣琴板,以轻盈、规则的节奏衬托韵味浓郁的泛音,生动描绘了板鼓伴奏中的京剧表演形象,艺术效果极佳。见下例:

这些手法明显受到西方现代主义音乐流派——偶然音乐(aleatorymusic)的影响,即作曲家一定程度地故意对作品的创作或表演不加控制,强调偶然性和不确定性,主张更大的自由,甚至用掷骰子或是丢硬币的方法,去决定他们作品中的各种因素。[8]在西方有一定影响。

纵观这批金钟奖获奖作品,我们可以感受到作曲家们探索艺术的真诚之心。应该说他们在观念上是开放的,在立足民族音乐的基础上,其创作手法凸显出前卫和创新意识,这些作品汲取了各种风格和流派的精华,亦传统、亦现代、亦古风、亦前卫。他们承袭民族传统的音乐语汇和思想情感的表达方式,用现代人对自然、对人生、对历史、对未来的理解,巧妙地借用传统音调,大胆地对古筝艺术进行发挥和演绎,为古筝的创新拓展出一片新的天地。

参考文献:

[1]佚名.二十世纪和声潜在共性思维基础[EB-OL]http://class.sycm.com.cn/wangjin/zuozhengcailiao/lunwenlunzhu/1.doc

[2]李利飒.试析古筝曲《戏韵》的创作特点[J].大众文艺2008(,10).

来源:中国音乐(季刊)2012年第3期