摘 要:榆林古筝是唯一留存在榆林小曲中、至今仍流传繁盛于民间的秦筝活化石。其传统的十四弦古筝乐器形制具有明清时期典型的乐器形制特征。随着榆林小曲的传承发展,已成为榆林地域文化形象的代表。

关键词:榆林古筝;榆林小曲

榆林古筝是唯一留存在榆林小曲中、至今仍流传繁盛于民间的秦筝活化石。它保留了古老的秦筝之韵,又融进了江南音调,是榆林人的历史及榆林地域文化内涵的生动显现。因此榆林古筝及其乐曲的研究具有深远的历史意义和文化价值。

一、榆林古筝的历史背景

榆林地处蒙陕交界地带,其深厚的历史积淀和多元的文化底蕴,孕育了独特的边塞文明。明代,榆林成为九边重镇,常年屯驻重兵,到榆林做官的外省籍人越来越多。尤其是从江浙一带来榆林做官的。民间至今流行一种说法,叫“南官北座”。当这些江南官兵念怀家乡时,就在自己的府衙弹拨家乡的丝竹音乐聊以抒怀。后来,官衙之乐慢慢地渗透到民间,散布在榆林城内。逐渐形成了一种既有江南丝竹的魂雅韵丽,又有陕北乐曲的空旷激越的独特风格的音乐——榆林小曲①。榆林古筝正是为小曲伴奏的主要丝竹乐器。虽然史料中对榆林古筝没有记载,当地民间艺人都认为榆林地区原本没有古筝这件乐器,是来自江南的官员把古筝带到了榆林地区。自此,古筝在榆林“繁衍生息”,延续至今。

过去,筝界曾误认为繁盛于陕西的“秦筝”,在陕西已经失传了。而古筝演奏家、理论家周延甲、李世斌在1980年经考察后,提出两千多年前就流行于陕西的“秦筝”,在陕西北部的榆林城内仍流传着[1],当地方言称为“古则(guze)”。这证明了筝及其演奏艺术在它的繁盛地——陕西,仍然存活而繁盛于民间。我国古筝理论家、教育家、演奏家曹正先生认为,“榆林古筝的流传,是秦筝的余绪,是秦筝并未失传的重要依据和物证。”至此,榆林古筝得到筝界的肯定,成为陕西省唯一仍然存活于民间音乐品种中的“秦筝余绪”。

二、传统十四弦筝

榆林古筝是秦地古筝在今天的唯一遗存,它的乐器形制、音乐形态、演奏技法等方面均可以体现它的独特价值。尤其是榆林古筝传统的十四弦形制筝,是明清时期古筝的典型形制,它的乐器实物在今天实为鲜见。笔者于2011年2月在榆林小曲国家级传承人王青的家中,见到了一台他家传三代的十四弦形制“老筝”。②

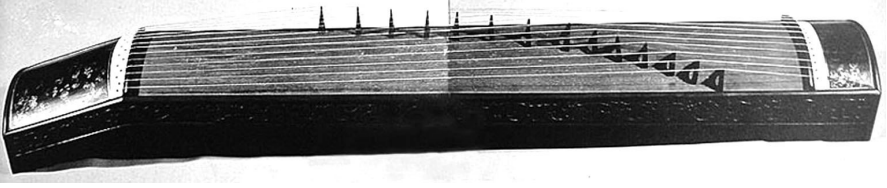

图1. 王青家传十四弦形制古筝(拍摄于王青家中)

这 台 古 筝 由 桐 木 制 成 ,筝 体 直 长 135cm,筝 尾 宽20cm,筝尾印有“寿”字图案,筝尾侧边有蝙蝠装饰。筝码高 3.8cm,宽 1.3cm,两柱间距 3.3cm,材质为木香。首尾两端弦梁外侧各设弦孔十四个,以备出入安弦之用,将三弦用的老弦④ 栓于筝尾琴轴上。由于琴弦的粗细一样且较粗,适宜拉力拴弦。拉力拴弦法,是为筝的结构和琴弦特点所决定的[2],这样拧轴上弦时,可以确保各弦的张力基本一致。

图2. 十四弦筝长、宽度;筝尾蝙蝠花纹与栓弦柱③

演奏榆林古筝使用的义甲(原料为老鹰翅翎,当地民间艺人称其为“鹰爪”),大指长约3.9cm,宽约1.2cm,用以触弦的一端呈椭圆形;中指、食指形式相同,较大指短小,长约3.2cm,宽约1.2cm。弹筝时,先在大指、食指与中指的指尖戴上与指头粗细相适的皮套(用驴皮制作),然后将义甲插入各手指内侧(指肚部分)固定好,就可以弹奏了[3]。一般演奏时为右手戴上义甲,左手不戴。在弹奏后把义甲装入小袋,置于古筝的前岳池中。这样,既节约空间又便于携带。

图3. 义甲袋置于前岳池中与食指“鹰爪”。

十四弦形制筝为明清时期古筝典型形制。据明朱载堉在《明郑世子瑟谱》“周制分用六代乐”中记载:“……今官筝十五弦,而世多用十四弦者。”[4]

十四弦筝传世较少,中国音乐学院杨大钧家藏传世十四弦筝一件,为清代制品,长140cm、首宽22.5cm、尾宽20cm,框边雕刻精美花纹[5]。王青家传的这台十四弦古筝,其形制与史料基本一致,筝尾下折与筝码规格均相同。

图4. 杨大钧藏十四弦筝[6]

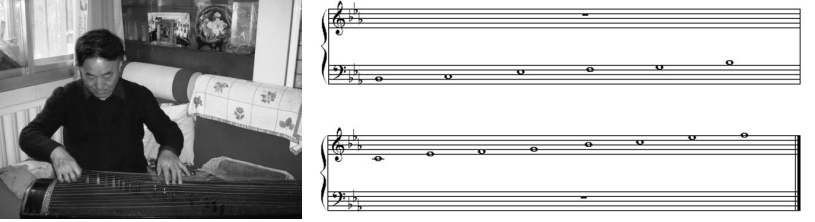

王青向笔者介绍,由于琴弦较软,音量较小且容易跑音,1992年起开始使用新筝。这台老筝今天依然可以使用,王青随手弹奏了小曲《掐蒜苔》。按440Hz标准测音,1= E,按首调唱名,其音列为:“sol la do re mi sol la do re mi sol lado re”。固定音高徵调式五声音阶如下:

图5. 王青用家传老筝演奏《掐蒜苔》与十四弦筝定弦

三、榆林古筝的音乐特征

榆林古筝现有10首独奏曲目,《小小船》、《唤姣娘》、《掐蒜苔》、《五更鼓》、《小拜门》、《柳青娘》、《绣荷包》、《张生戏莺莺》、《九连环》、《小尼姑》等。音阶调式主要为徵调式(8首),宫调式(《小拜门》)与商调式(《柳青娘》)三种,其中8首的音阶是由“do re mi sol la do”五个音构成的五声音阶,2首为六声音阶,其中(《柳青娘》的音阶为:“re mi fa sol la do re”、《九连环》的音阶为:“sol la si do re mi sol”。在8首五声音阶乐曲中,均以“sol”音为中心音,构成“sol do re sol”的双四度旋律框架,结合三度级进与六度跳进的手法发展旋律,使音乐显得既婉转细腻、缠绵柔情,又富有起伏、充满生机。榆林古筝以五声音阶徵调式为主的音乐特征,正是小曲南方来源的基因显现;随后在五声音阶的基础上融入“fa”音或“si”音,是小曲与当地音乐交流融合的结果。榆林古筝的“fa”音与“si”音皆为清乐音阶音高,与陕北民间音乐中的“花音”与“苦音”有明显的区别,而在一首乐曲中,只出现“fa”音或“si”音,是榆林古筝融汇南北音乐形成的具有自己独特色彩的音阶形式。

音乐的整体速度布局为慢起,逐遍渐快,再渐慢至结束,此为固定的布局安排。演奏技法以古筝传统手法为主,右手主要用大指、食指与中指进行演奏,特殊的演奏技法表现为右手在连续弹奏八度音时,大撮与小撮交替使用。一般情况是大撮主要演奏八度音程,小于八度的音程,如二度、三度、四度、五度、六度音程,均使用小撮技法进行演奏;如遇八度音程同音反复或在音乐进行中连续演奏八度音程时,一般使用右手大撮技法连续弹奏,或运用左、右手交替演奏大撮,鲜少使用大撮、小撮交替弹奏相同八度音。在演奏四分音符时,多在后半拍用下行刮奏技法修饰音乐旋律,刮奏的强、弱、繁、简则依据音乐情绪而变化[7]。

古筝艺术的吟揉滑按、以韵补声,是其乐器的独特音乐魅力,也是区分地域风格的重要因素。榆林古筝左手的按音技法与陕西地区其它风格乐曲的左手音韵有着明显的区别。陕西地区的筝乐作品大都吸收了秦腔、迷胡等典型陕西民间音乐的艺术特征,其“苦音”音阶中的“fa”音与“si”音,皆为中立音。在演奏时,左手手腕的颤动幅度较大,手腕抬起时多带有下滑音修饰音韵尾声,以此来表现悲凄哀怨的强烈音乐情感。而榆林古筝中的“fa”、“si”两音与江南浙派筝曲中的音高一致,同为清乐音阶。在演奏时,并无明显的音韵修饰。在榆林古筝中左手常演奏点按技法,这是榆林小曲的“断腔”唱法,在古筝音乐中的具体表现。通过左手按压筝码左侧的琴弦,使筝乐顿挫有致,富与动感。在演奏时手腕按压动作轻快且幅度较小,如蜻蜓点水般润饰音乐,为“直上直下”式⑤,常修饰右手大指音,随右手大指音移动而变化。

综上所述,榆林古筝的定调为1= E,调式主要有徵调、宫调、商调三种,以徵调为主。多用由“do re mi sol la”五音构成的五声音阶。也有加入“fa”或“si”音的六声音阶。“fa”或“si”音的加入也正是榆林古筝融汇南北音乐后,形成的富有小曲特色的音阶组合形式。音乐旋律以平稳级进为基本形态,具有优美抒情、纤巧细腻、委婉缠绵的艺术特点。其演奏手法多运用右手的花指技法与左手的点按技法,对旋律的骨干音进行加花修饰。由此可见,榆林古筝包含南北音乐特征,这正说明了榆林古筝艺术是移民文化的结晶,不同的音乐文化互相交汇,必然会激荡起冲突和矛盾的浪花。但同时又会相互吸收,相互融合,你中有我,我中有你,慢慢结合为一个整体[8]。

榆林古筝是活在今天现实生活中的音乐传统,它根植于过去,承接现在与未来,发挥其持续的生命力。榆林古筝与榆林小曲中含有深厚的文化底蕴和独特的艺术魅力,它们集中体现了榆林地域音乐文化的特点及历史文化积淀的深刻内涵。在榆林地区沧桑变化的发展历程中,它们维系着当地人民的情感交流,蕴含着地域文化的群体认同;其“南北合一”的腔调,已成为榆林音乐文化的典型代表。古筝艺术在榆林落地、生根,在陕西这片音乐土壤肥沃的土地上,开出自己独特的花朵。榆林古筝如同源源不断的河流,承载着榆林的历史文化,荡荡漾漾,流传到今天,成为榆林独特的音声景观。[9]

注 释:

① 榆林小曲是以一人演唱为主,并用琵琶、古筝、扬琴、三弦等乐器伴奏的表演形式。见中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会文史资料委员会编《榆林小曲专辑》,榆林市装潢公司印刷厂印刷,1994年1月。

② 为了与区别现在普遍使用的二十一弦制筝进行区分,榆林民间艺人把十四弦制筝称为“老筝”。

③ 文中未注明来源的图片均为笔者于2011年2月17日在榆林王青家拍摄。

④ 榆林老筝使用的老弦是三弦乐器的第二根琴弦。

⑤“直上直下”式,为左手做颤音、点按技巧时,手腕动作不含有上、下滑音手法。

参考文献:

[1][3]周延甲,李世斌.秦筝在秦——陕西榆林古筝调查报告[J].交响.1982.1-21、23.

[2]曹正.古筝沿革略谈[J].乐器.1981,3-2.

[4]乐 声 编. 中 华 乐 器 大 典[M]. 北 京 :民 族 出 版 社 ,2002.9-32-33.

[5][6]中国艺术研究院音乐研究所刘东升(主编).中国乐器图鉴[M].山东教育出版社出版,1992.7-200-201.

[7]周望(编).周延甲筝曲选[M].北京:人民音乐出版社出版,1999.10-15.

[8]冯光钰.研究方法的变化趋势[J].中国音乐,1992.4-70.

[9]杨红.民族音乐视野中的区域音乐研究[J].中国音乐学,2010,4-107.