《弦索备考》是清嘉庆二十四(1819年)进士、蒙族文人荣斋于嘉庆十九年(1814年)编撰的弦索乐谱集,是迄今所见最早、最为完备的用工尺谱记写的多声部合奏曲的弦索乐谱。 《弦索备考》全书分六卷,共十册;弦索乐器为琵琶、弦子、胡 琴、筝;所编集的乐谱依次为:《合欢令》、《将军令》、《十六板》、《琴音板》、《清音串》、《平韵串》、《月儿高》、《琴音月儿高》、《普庵咒》、《海青》、《阳关三叠》、《松青夜游》、《舞名马》共十三首,又被当今学术界称为“弦索十三套”。

《弦索备考》里的内容及其文化蕴涵是多样而深厚的。 《弦索备考》里的音乐是文人音乐的经典标本。其音乐植根士大夫、文人、宫廷为主体的上层社会,寄托了特定人群的审美理想,具有鲜明的文人气质。《弦索备考》里的音乐既有别于民俗乐的粗犷野质和宫廷乐的刻板功利,也兼收并蓄了宫廷乐结构的严谨与规范、民俗乐旋法的灵巧与自由,在“风” 与“颂”之间脱颖出独具特色的“雅”乐之美,音乐空灵而豁达。《弦索备考》里的音乐在长期的流传与发展中,逐渐成为了传统音乐文化的一个重要组成部分。传习繁衍的活动中渲染了情志、塑造了情趣、带来了愉悦、慰籍了心灵,无论是独乐还是众乐,音乐所特有的功能,蕴染了无数直接或间接接触它的人群,共同构成了音乐文化向前推进的力量。

一、《弦索备考》中筝曲《将军令》的音乐本体分析

《辞源》有记:将军令——将军的命令。将军一词早在春秋战国时期记入史册文献起,一直延用至今,从历史背景来看音乐文化中的《将军令》,可以肯定的是它并非属于民间音乐。《弦索备考》中筝曲《将军令》为《弦索备考》十三首曲谱之一,是历史上最早用工尺谱记有筝演奏技法、定筝弦法的一首具有独特艺术风格的弦索乐筝独奏曲。

《弦索备考》中的筝,使用的是清代十四弦筝。从定筝弦法中我们得知《弦索备考》中筝曲《将军令》是普庵咒弦法,字谱前写有“外边弦做尺”,原始谱中《将军令》的调性定为正工调(同正宫调),即G宫调系统。就音乐本体分析如下:

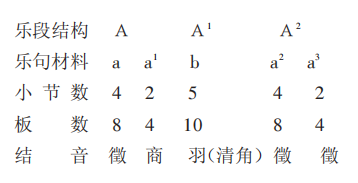

1.〔引〕——引(一) 共十七小节,三十四板数: 结构图式:

从段落结构看,有着典型的首尾呼应的“起展落”结构类型特点。A、A1、A1形成了变奏发展形式,旋律的发展采用了典型的变奏加花手法,旋律呈抛物线。整段在一个八度内进行,其骨干旋律框架由纯四度、纯五度音程关系构建,符合北方民族的音乐审美习惯,有跨度,平衡而不失动感。A的句尾到A1的句头都在商音上,旋律的发展在技法上运用了传统音乐发展手法“鱼咬尾”,拉近了起部与展部的关系,使音乐在主旋线上穿梭自如。全段展现了“二一二”不对称的三句式结构,落部与起部A之间形成了首尾呼应式上下句,而上句落商下句落徵,构成了功能性很强的徵调式。其音乐旋律建构的律动性和调式色彩、节奏变化都暗示出音乐展开和衍变的可能。

《弦索备考》里有着明确而规范的记谱方式,谱例每纵行规整标有“× 、”四个一板一眼(“×”并不是指增板),有别于民间流传的工尺谱记法。从节奏变化上看,原始谱在字谱的左下解四处地方都记有“”的记号,当然这个记号不是我们现代人理解的右手“托”的指法,它在工尺谱解读里是被称为“腰 板”,也称“虚板”、“歇板”。在谈龙建老师记谱的毓先生三弦演奏《将军令》的传谱里,此“”是属虚板,即谱字的延长,而非歇板。因此,它采用了“两头松、中间紧”的传统音乐节奏模式,其节奏速度依次变化为:“散—慢—中—快—散”。

从板数上看,引(一)是由十七个小节,即三十四板数构成。这个板数与《八板》有何关系?我们可从清乾隆二十七年(1762年)——素子整理的《琵琶谱·援琴三辩》文中看出端倪: “……盖琴者贵在音,音出自法,法属谱,谱重板,一谱六十八板,八谱合成五百四十四板。清谱弹完渐行紧谱而收至五十六板,由五十门板而催至三十四,由三十四练至一十七,此谱板之尽头处也。至于六调中四大操、四小操,虽长江大河,而版有一定之数,不可妄自增减,以贻误识世”。此文记叙了六十八板在板数变化上的规律544板←98板→56板→34板→17板。因 此,从板数意义上讲,《将军令》引段是六十八板曲式结构的变体,即八板体曲式。《将军令》是一板一眼,《八板》为一板无眼,引段在板式上也有变化,其为八板曲式之变体。

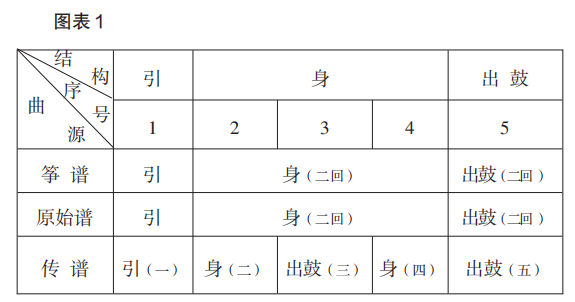

2.〔身〕——身(二)、出鼓(三)、身(四)身部的划分包括了身(二)、出鼓(三)、身(四)。这里的身(四)实际上是身(二)的完全重复,而出鼓(三)是在身(二)的材料上重复浓缩变奏而成,是身(二)、身(四)两段的转换过渡,起到了桥梁的作用,其实质是个连接句。因此,身 (二)、出鼓(三)、身(四),也就构成了典型的循环体结构。

①身(二)共四十七小节、九十四板

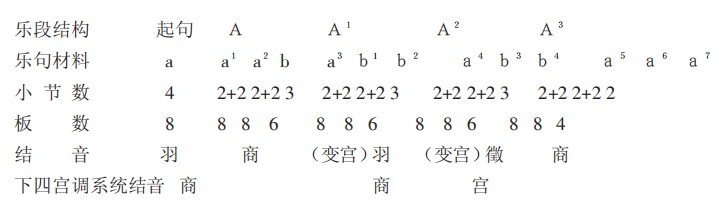

结构图式:

身(二)调式的变化推动着全曲的旋律进行,是全曲发展的核心动力。从结音上分析,调式为加了变宫的商调式,乐曲的中部运用了明显的移宫换调手法。其调式色彩在主调与下四度宫调系统之间迂回、游移,最后并不转到下四度宫调系统上去,而是依旧回到了主调色彩上。这种交替游移,造成调式、调性频繁变化,增添了旋律的色彩,推进了乐思的发展。

从乐段结构分析,其结构曲式含“起承转合”式四句体。首 先,乐段前八个板数即前四小节由于在调性的认定上存在着两种(即主调与下四度宫调系统)可能的游移性,乐句的节奏形态相对简洁独立,象似呼唤的号角。因此,归划为身(二)的“引 子”即起句。四句体A、A1、A2、A3在结构的长短上几乎相应,都是由三句式构成,只是A3结束处少两小节。A为起句,是乐思的呈示,由a1a2b三句式构成,a1与a2有上下句之感,但a 2b连接紧束,一气呵成。A2是承句,对乐思起到了推动发展的作用,三句式中b1句包含两个乐逗,前两小节材料源于a1,后两小节中第一次出现了变宫,预示调式色彩的转换可能。A2是在A、A1部分材料的基础上变奏而来,其调式色彩倾向于下四度宫调系统,调性上的变化积极地促进了乐思的发展,起到了名副其实“转”句的作用。A3在节奏形态上稍有松弛,但其乐句的旋律发展平和稳定,且调式色彩明确,结音与A句的结音遥相呼应。整合而归纳了旋律的发展,视其为“合”。四个乐段尾句的b、b2、b4、a7其节奏形态基本一致,a7稍有简化(少一小节)。但从旋律线条结构上看,b、b2、b4是相邻音级进连接,a7是三度音跳进连接,因而乐思有着内部的动力感,虽在调式上、节奏形态上归“合”外,a7同时又隐藏着合而不合的因素,为音乐的延续发展提供了可能。

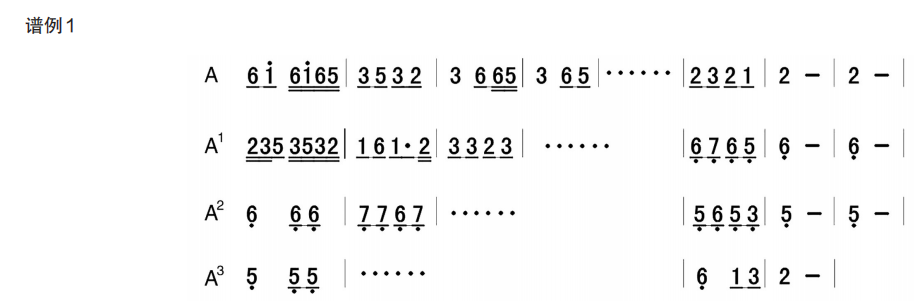

从曲调的发展手法分析,除调式游移变化,运用了犯调的手法外,身(二)在旋律的发展上还运用了连环扣手法。与 引(一)处“鱼咬尾”不同的是,四句体每句连接都是“鱼咬尾”,因而构成了乐句承递中的连环扣(参照谱例1)。使乐思衔接紧凑,造成“节节如长出蛇,起伏有致,其情韵绵长,扬抑动听”的效果,生动而畅达地表现了音乐的发展。

从谱例1看,很显然A句末音与A1起音在商音上;A1句末音与A2句起音在羽音上;A2句末音与A3句起音在徵音上。这种手法与文学上的顶真格手法一脉相承。

旋律的发展手法之一的“叠”即重复,在身(一)中也常用,主要用在乐节和乐末的变化重复。而从旋法看,是以八度、四度、六度跳进为特点,使情绪波动,激昂有节。而四、五、六、八度大跳音程在北方河南传统筝曲里运用广泛。

②出鼓(三)与身(四)

出鼓(三)共十二小节、二十四板。其旋律结构完全是在身(二)的基础上的重复变奏。在调式变化上虽没有偏音出现,但商到徵之间的调式变化空间似乎又隐含着某种可能,扩大了音乐的承载能量,起到了承前启后的作用。

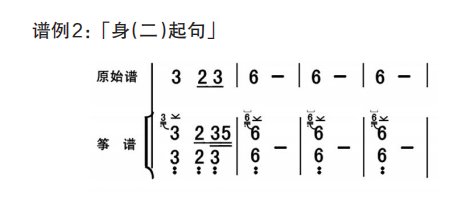

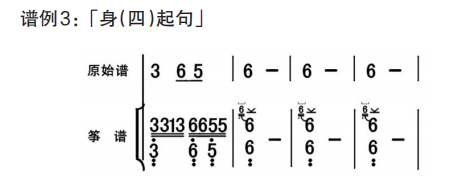

身(四)对比身(二)除了起句的第二板级进下行外,其它就是完全重复。而这个起句前八板,即是身(四)的起 句 ,同 时 也 可 看 成 出 鼓(三)的 尾 句 。 身(二)与 身(四)换头的起句实质都存在调性上的不明确性。谱例对比如下:

从谱例2与谱例3的原始谱里可以看出23与65的不同,运用上下行级进变化使两段音乐情绪赋予不同色彩。而从筝谱的变奏手法上看,仍然保持着出鼓(三)那样添眼加花手段及四点(勾托抹托)的演奏技法,其音乐演奏风格还是前段的延续,因而出鼓(三)的尾句与身(四)起句浑然一体,紧密相连,为身(四)的出现提供了一个新的平台。

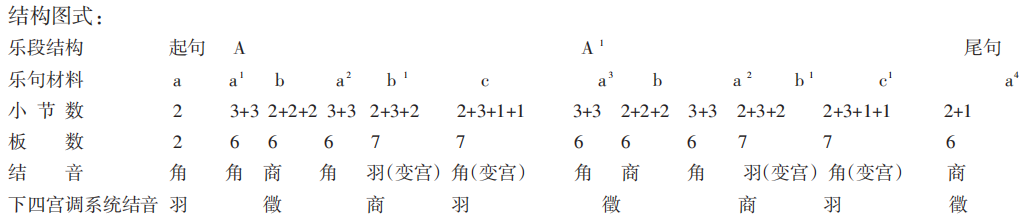

3. 出鼓(五)共六十九小节 一百三十八板

出鼓(五)的起句与A两段之和在板数上正好是六十八板,这与前面引(一)提到的那样,此段与六十八板体结构相似。而A1与尾句几乎是一个首尾相合的合尾形式,按其板数划分也正好是六十八板,只是在结音处多了两板(一小节),从而使其全段最终还是落在了商调式上。A、A1尾句的前五板都是在相同音型上的重复,类似“再现性”的原则特点,就出鼓(五)的乐句材料看,很明显体现出了循环变奏结构原则。从音乐的内部结构看,尽管整体板数与六十八板结构基本相合,但已发生板式句法上的变化,因而就实质意义上说,它是六十八板体板数相同的变体形式。出鼓(五)在调式上的变化与身(二)基本一致,也是在G宫调系统与它的下四宫调系统中交错游移。出鼓(五)的调式色彩变化主要是“角、商、角、羽、角”之间进行,身(二)则是在“羽、商、羽、徵、商”里犯宫变化。

但出鼓(五)最终通过尾句对A段头几板的重复呼应,而使调式调性回到了身(二)商调上。从大的结构看,字谱最后写有“曲终”,说明筝独奏时是完全可以在此结束全曲的,而无需接后面尾部两段的曲牌。商调式的回归也为全曲划上了一个完满的句号。身与出鼓(五)展现了一个调式色彩丰富多变而又协调统一的完整的音乐形象。

从《弦索备考》中筝曲《将军令》的音乐本体分析来看,它的结构曲式为含八板体、三身性的循环变奏体结构。

二、《弦索备考》中筝曲《将军令》与各类同名曲谱的比较分析

1. 与三弦、胡琴同名曲谱《将军令》对比分析

1988年间由谈龙建记录整理的毓峘三弦传谱和聂靖宇记录整理的王宪臣胡琴传谱是《将军令》同名同曲的乐谱。谈龙建教授在1986年夏开始了对三弦弦索十三套的学习和系统研究,传授她的是弦索音乐的唯一传人爱新觉罗·毓峘(继明)先 生。爱新觉罗·毓峘生于恭王府,是清道光皇帝的第五代世孙,一位博学的画家。毓峘先生自幼师从清宫廷太监罗德福、门先张松山学习三弦。谈龙建教授在整理记谱过程中,证实了《合欢令》、《将军令》是毓先生最为熟悉的两曲。毓先生作为弦索乐的唯一传人,其音乐的风格保留了雅乐之风,文人之气,其传谱身份弥足珍贵。针对谱例比较分析,归纳几点:

① 曲式结构对比

从结构上对比分析,传谱经历了百年的传衍与《弦索备考》中《将军令》在其结构上是完全一致的。

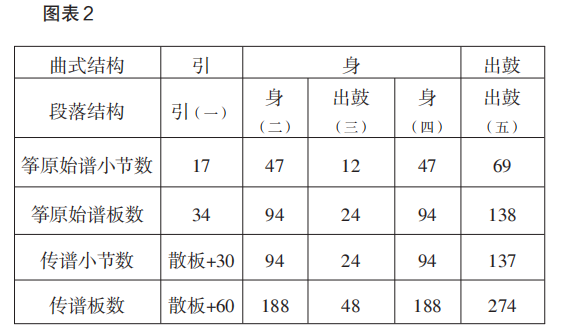

② 板数

图表2在筝谱、原始谱与传谱之间就板数对比来看,传谱比原来的曲谱整体上扩充了一倍,但传谱旋律的主干线还是严格遵循原始谱的骨干旋线。

③旋法

筝谱与两份传谱都使用了典型的添眼加花的变奏手法扩充全曲。其主要旋法变化归纳有三点:其一,“凡”音的微升。口传相递、师承相传的口传文化,在中国传统音乐中是具有权威性的。因而,在实际演奏时,传谱就成了活的文物,具有较高的参考价值。其二,相邻与相隔谱字间上下行级进、跳进的添眼加花。如引(一)与“身”的二度、三度、四度之间横向游戈,出鼓部分的八度、五度、四度的横向以及二、三、 四、八度、五度的纵向发展,给音乐带来了丰富多变的旋线之美。其三,节奏音型上的加密与减缩。

传谱在其它结构、板数、旋法等内容上基本保留了《弦索备考》中《将军令》的弦索乐风格,虽有“守成法,不拘于成法”的变化,但仍以成法为本。在百年传衍过程中,保持着弦索乐相对稳定的艺术风格,它的传衍变习依然离不开《弦索备考》中《将军令》弦索乐这一母体根基。

2. 与琵琶同名曲谱《将军令》的比较分析

嘉庆二十四年(1819)印刊发行的《华秋蘋琵琶谱》卷下《将军令》、清光绪二十一年(1895)编订出版的《李芳园琵琶谱》卷上《满将军令》等皆与《弦索备考》中筝曲《将军令》属同名乐曲。以《华秋蘋琵琶谱》为例进行比较分析,归纳不同之处有:

① 字谱书写上的差异

在记写谱字时,用字间的距离来表示板、眼内谱字的时值划分。乐谱选用三十二格的衬格纸,每一四格为一组,表示板、眼之间的相对距离(三十二格可记写四个一板一眼;或二个一板三眼的乐谱),每组第一格为板或眼的位置,每格表示表示板(或眼)的拍值,根据旋律将谱字所占的时值,分别填写在相应的格子内,利用格子表示音乐进行中的时值空间,将板、眼内诸多谱字所占的时值标记得十分明确。而《华氏谱》中的字谱,其板、眼内的诸多谱字存在时值划分上的不确定性,从记谱的规范程度上看,《华氏谱》对比《弦索备考》,没有指法标记,板眼的标记也较为自由灵活,这两种字谱书写上的差异性,反映了两种不同的文化现象,即北方文人音乐与南方民间音乐表述方式上的各自特征。

② 变奏旋法的不同

筝曲《将军令》在旋法上的加花变奏主要采用了相邻字谱与相隔字谱的上下行级进、跳进的添眼加花手法,在其音乐中运用广泛,特别是八、四、五度。琵琶谱在旋法上极少有八、四、五度的跳进添眼加花手法,而是二、三度较小音程之间级进上下行的添眼加花。由此产生了各自不同的音乐旋线,进一步分化了同源而不同流的曲谱在南北不同地域的繁衍,也正是受其地域、社会、文化、经济等诸方面的影响,曲谱发生了变异传承。

3. 与浙江筝曲同名曲谱《将军令》的比较分析

浙江筝曲《将军令》是在浙江流传已久,并成为浙江筝曲的最具代表性的传统曲目之一。它的形成与发展可以说与王巽之先生有着密不可分的关系。1919年,据说是王先生向他的启蒙老师——民间筝人蒋荫椿先生习得此谱,民国十四年(1925)春,杭州国乐社成立,王巽之任男部主任,督导训练成效卓著,影响深远,而杭州国乐社大部分曲谱包括《将军令》却是直接来源于《华秋蘋琵琶谱》。因此,浙江筝曲《将军令》的形成渠道可能有两个来源:一是民间筝人蒋荫椿先生;二是杭州国乐社。由此可见,浙派筝曲《将军令》并非源于《弦索十三套》。

浙江筝曲《将军令》运用了多种技法,表现战场上的鼓角之声,塑造了将军威武的形象和古代战争的壮观场面。《弦索备考》中筝曲《将军令》(以下简称弦索筝谱)与浙江王巽之传谱、项斯华演奏谱《将军令》(以下简称王巽之筝谱)大致归纳以下几点:

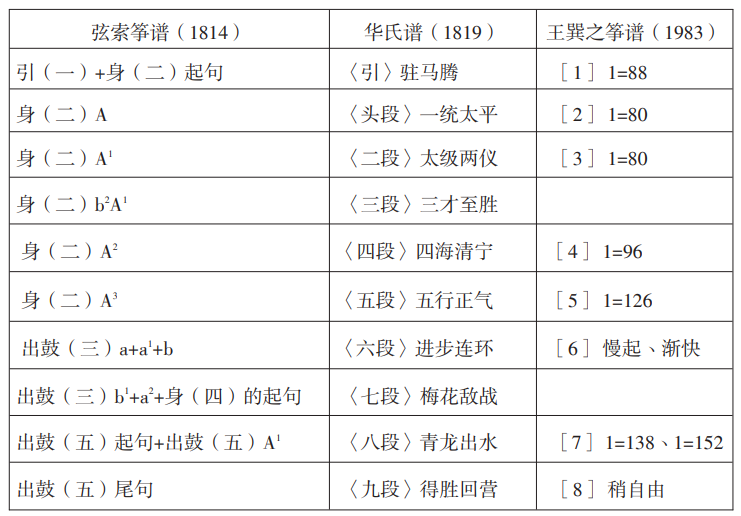

① 曲式结构

从图表3可以看出,王巽之筝谱与弦索筝谱在乐曲的整体结构上具有着显著的差异,而王巽之筝谱与华氏琵琶谱在结构上所显现出的一致性却说明了王巽之筝谱深受同源华氏琵琶谱的影响。在弦索筝谱里,乐曲的出鼓(三)是身(二)与身(四)的连接句,而在王巽之筝谱里,出鼓(三)已变成了身(二)、身(四)与出鼓(五)之间的连接句,使其成为多段体的衍生变奏结构,基本上不同于弦索筝谱的循环变奏体结构。

② 调式

王巽之筝谱是以五声调式构建全曲,弦索筝谱则是以七声调式构成。七声调式“二变音”的出现丰富了调式色彩的变化,如身(二)是在G宫调系统的商、羽、徵、商调式和下四宫调系统(即D宫调系统)的商、宫调式之间游弋变化;出鼓(五)是在G宫调系统的角、商和下四宫调系统的羽、徵之间旋宫转调进行变化。而五声调式的出现更凸显了江浙地域风貌的音乐风格特点,主要在 G 宫调系统的羽、徵、商调式之间进行色彩变化。也说明王巽之筝谱在调式旋法上的发展已深深融入到了江南音乐风格的本土文化中,因此,两者在调式对比上存在着明显的差异,毋庸质疑地体现了两种风格迥异的、不同地域和不同时期同源而不同流的传统器乐曲音乐风貌。

③ 演奏技法

从图表4我们看到筝谱除大撮、勾托、抹托、连托、托劈运用较多外,四点、勾托抹托、抹托勾托、勾托劈等也有运用。也说明当时的技法组合运用已经很广泛普及了。

(1)弦索筝谱对比王巽之筝谱的不同技法

右手“劈”与“托劈”的运用——在北方如河南、山东等许多传统筝曲里都有大量运用。左手的双按——左手双按技法也就不存在王巽之筝派筝曲中,在北方各流派中也不多见。可以理解的是,弦索雅乐里的筝演奏技法不但具有一定难度,而且也积淀了北方文人音乐风格的独特性。

右手“花”勾托劈抹托——在弦索筝谱结束之处出现,体现了它无可替代的重要性,并彰显了弦索雅乐里文人特有的一种审美趣味。

(2)弦索筝谱对比王巽之筝谱的不同技法

双手刮奏——“刮奏”在王巽之筝谱的开头和中间的华彩段落都有运用,它主要渲染了乐曲的气势,烘托了音乐的效果,这种音乐的表现手法造就音乐标题形象外显,使标题音乐具体化、形象化,形成了与弦索筝谱截然不同的艺术表现风格。

左手技法勾、大撮、提弦(小撮)、勾抹托(齐弹)、抹托的运用——在左手“勾”的技术基础上增加了点左手的其它技法组合,大大丰富了音乐的表现手法。同时也成就了“动态”中的音乐形象,形成了弦索筝谱与王巽之筝谱间“静中取志”、“动中取强”的两种不同的音乐表达方式。扫弦与点指——它吸收了琵琶武曲风格的技术特点,刚劲有力、激励昂扬,使音乐形象更加鲜明,进一步与弦索筝谱演奏风格形成了巨大的反差。这正好印证了王巽之筝谱是深受琵琶谱影响的。

(3)相同技法的使用差异

花指——是弦索筝谱和王巽之筝谱共同运用的演奏技法。前者的花指不占时值,后者的花指分不占时值和占时值两种。在河南筝与山东筝中也广为延用,显现了南北筝乐流派的演奏技术风格特点。

吟滑——在弦索筝谱里,按滑“二变音”的“纵”、“艮”两种技术运用,使宫调游移,产生了犯调。王巽之筝谱左手的吟滑司按主要是紧随右手中指“勾”的指法之后,达到了以韵补声的效果。

四点——王巽之筝谱和弦索筝谱的四点,都是在高潮段落出现。王巽之筝谱的第三部分和第四部分前段都大量使用了四点,弦索筝谱在最后的出鼓(五)里几乎从头至尾的运用了这种技法。而这种手法在南方“潮州筝曲”里也广为沿用,并且普遍出现在“曲式三变”的“三板”上。像王巽之筝派的快四点,潮洲的“三点一”、“一点一”、“七点一”及客家筝曲中均有,只是名称的叫法不同而已。

摇指——王巽之筝谱里的摇指以长摇为主,弦索筝谱里以短摇为主,两者“摇”的性质完全不同。这也说明它们之间同源不同流的关系。

通过筝谱与王巽之筝谱在演奏技巧的比较分析,我们看到弦索筝谱不但与王巽之筝谱的演奏技巧存在许多渊源,而且与南北各个流派(浙派、潮州、客家、河南、山东)也能神形兼通,充分显示了《弦索备考》中筝曲《将军令》不仅在技法上具有典型性、多样性的特征,其技法风格也呈现出圆融南北、荟萃各派的气象。

三、结 语

作为最早的有史可考乐谱,清代古谱《弦索备考》中筝曲《将军令》为我们提供了一个难得的保留了中国古代音乐元素和艺术精髓的研究范本,同时也为我们呈现了筝艺术厚重的文化价值。通过对《弦索备考》中筝曲《将军令》的上述分析,我们可得出以下结论:

1.《弦索备考》中筝曲《将军令》是一首结构严谨、传统音乐内涵丰富,结构曲式为含八板体、三身性的循环变奏体结构的民族器乐独奏曲。

2.《弦索备考》中筝曲《将军令》与《华氏琵琶谱》同源而不同流,而浙江王巽之筝谱《将军令》则源自于《华氏琵琶谱》,与《弦索备考》中筝曲《将军令》不存在直接的源流关系。

3.《弦索备考》中筝曲《将军令》演奏技法上具有典型性、多样性的特征,其技法风格也呈现出圆融南北、荟萃各派的气象。

以上结论,可以充分印证我们对清代古谱《弦索备考》中筝曲《将军令》在中国传统音乐中的地位、作用和影响的基本判断。同时,更加深了我们对清代古谱《弦索备考》系列研究这一课题选题的深刻含义的认识。系统研究清代古谱《弦索备考》中筝曲《将军令》在定筝弦法、演奏技法及弦索雅乐风格的本质特征和艺术成就,对于挖掘中国民族音乐的艺术精华,继承民族音乐的艺术传统和发扬民族音乐艺术神韵,在我们国运兴旺的今天,有非常积极的现实意义。

作者附言:本文摘自2005年中国音乐学院林玲教授主持的“清代古谱《弦索备考》与筝曲系列研究”课题中子课题“清代古谱《弦索备考》中筝曲《将军令》之研究”。林玲教授的课题已列入北京市2005年重点科研课题,是对《弦索备考》这一中国古代音乐文化宝典与中国筝文化的关系所做的全面梳理和定位。在此,特别感谢林玲教授的指导,感谢谈龙建教授的帮助,感谢项斯华老师和吴赣伯先生的不舍赐教。

参考文献:

[1]荣斋.弦索备考(1814 年手抄本)[M].中国艺术研究院馆藏善本.

[2]曹安和,简其华(译谱),杨荫浏(校对).弦索十三套[M].人民音乐出版社,1955.

[3]辞源[M].商务印书馆,1979.

[4]陈凤威.三弦余话[M].台湾学艺出版社,1979.

[5]项斯华,吴赣伯.浙江筝刍议[M].中国音乐,1991,(4).

[6]吴晓萍“. 弦索备考”曲式结构研究[J].中央音乐学院学报,1996,(3).

[7]陈泽民.工尺谱入门[M].华乐出版社,2004.

[8]项斯华,吴赣伯《. 中国筝谱》——项斯华演奏谱《将军令》,台湾达欣出版社,1986.30-34.

[9]爱新觉罗·毓峘(传谱),谈龙建(记谱整理).三弦谱《将军令》[M].谈龙建存谱,1988.

[10]王宪臣(传谱),聂靖宇(记谱整理)胡琴谱《将军令》[M].聂靖宇存谱,1988.