摘 要: 潮州筝曲 《粉红莲》是中国潮州筝派传统代表曲目之一,风格高贵清雅,在流传的过程中产生了多个版本并各具特色。通过与二四谱母本的对比,并且运用曲式结构理论对乐曲结构进行细致深入的分析,能够在乐曲结构形态和结构性质方面展示该曲在流传过程中产生的变化及主要手法,对其变化原因进行探究。

关键词: 潮州筝; 粉红莲; 轻三重六调; 重六调; 反线调; 活五调

《粉红莲》原名《玉娥郎》,是明、清以来在民间广为流传的一首俗曲,后逐渐转化成为曲牌,广泛用于各种体裁。其中潮州筝曲《粉红莲》风格高雅清丽,曲调柔美细腻,表现了水中红莲秀丽多姿的气质,体现了潮州筝派鲜明的音乐风格和特征,目前可见关于该曲的研究仅见杨秀明先生于1984 年所写《诸宫调·粉红莲》一文[1](第 51 页)。

传统潮乐使用二四谱记谱,在《潮州民间筝曲四十首》中收录的一首何天佑传谱、林毛根抄存的二四谱[2](附录第 28-29 页),可以认为是其早期形态。目前有五个较有代表性的版本,分别是:苏文贤传谱、黄长富演奏谱、郭鹰演奏谱、林毛根演奏谱以及杨秀明演奏谱。那么,从最初的二四谱传承至今,发生了什么变化,各自具有哪些特点?变化的原因又是什么?

一、音乐形态

(一)结构

1.二四谱《粉红莲》(何天佑传谱)2

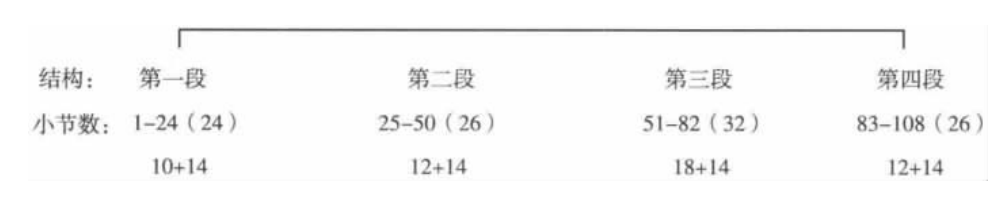

二四谱《粉红莲》,重六调,全曲 108 板,共四段。第三段骨干音为“sol la do re fa”,应为轻三重六调,故其标注应指按重六调演奏。古筝一般定弦为“sol la do re mi sol”,演奏时左手通过揉弦或按音将“la”音和“mi”音升高为“重三’(“si”) 与“重六”( “fa”)。

图表1.二四谱《粉红莲》

该段主要运用主旋律重复变奏手法,并以“合头换尾”的方式分别从109、122、148、174小节进行循环演奏,多使用“双催”及部分“单催”,旋律逐渐推向快板。

②黄谱尾声部分

尾声旋律与母本并无关系,仅在轻六调基础上对旋律进行组织。

③郭谱第四段与《寒江月》

郭谱属于联缀体,第四段作为过渡段与母本出入较大,速度渐快,在“re”音(五)上结束后接入流水板曲牌《寒江月》。

④杨谱引子部分

四个版本中,唯有杨谱带有引子部分,虽然只有5个小节,但技法运用丰富。根据杨秀明先生在《诸宫调.粉红莲》一文中提到,引子取自潮剧二板《重六》过门旋律[1](第51页)。李谱引子部分弱起两拍,将前者第 2 小节“fa”音后的刮奏记为上滑音,无实质变化。

二、问题与反思

根据乐器特性,在母本基础上,从调式、板式、旋律等各方面进行千变万化的解释和演绎,最终形成不同的音乐文本,是中国民间音乐传承的重要特征。那么,可能引起这样变化的原因是什么?梅利亚姆(A.P. Merriam)1964 年提出的“三重认知模式”,强调了音乐的概念(conceptualization)、与音乐相关的行为(behavior about music) 与音声(music itself) [13 ](p. 32) 三者的关联性与相互作用“概念”影响“行为”,催生“音声”,被认可的音声反过来巩固“概念”,使其再作用于行为,并再次产生音声;被否定的音声使“概念”更改,从反面影响行为并要求其产生新的、能够被认可的音声。结合蒂莫西.赖斯(T.Rice)的“四级目标模式”中的第二层,其关系如下:

图表9.

人们头脑中长期处于某种文化下形成的“概念”,评判着音乐并赋予“行为”意义和价值;竞争者、听众、社会交流等社会因素对音乐走向产生着直接的影响,音乐革新任务最终落在行为载体一演奏者身上,其承担历史的同时又创造历史。如进一步将其置于语境模式(历史、社会、个人)、语义模式(概念、行为、音声)及音声模式(形式、风格)[14](第 162页)三个模式下观察其互动,可以启发我们寻找与变化关联的要素。

(一)历史的变化

变化是人类经验中的恒量,尽管不同文化或其不同方面的变化率有所差异,这是音乐变化的基本原因。音乐本身的过程性,使得在观察这种变迁时,应同时察觉两个角度:过去发生时的状况以及当前发生的状况[10](第314页)。母本相对后来的演奏记谱来说是既定的,是一种“已完成的文化传达”,后者则是“正在进行的文化传达”,属于涵化范畴。同时,曲目自身也经历变化:杨谱两个年代记录谱的曲式结构就有所不同,这些记录谱相对今天来说,成为“已完成的”,今天的演奏则巧妙地“正在进行着”。

(二)社会因素

社会的变化是音乐产生变化的根本原因。从二四谱的时代到今天,从“民间艺人”到“演奏家”,不仅仅改变了演奏者的身份,演奏的环境、对象以及音乐功能等因素也随之改变,它们互相关联、交织,改变着彼此的性质的同时,也使音乐产生变化。

首先从环境来说,其中文化交流无疑是一个重要的原因。在地域上,潮州筝派属典型的南方流派:旋律起伏不大,级进较多,指法多用“勾”、“抹”、“托”,秀气婉转;强调对细节的处理,左手按、滑、揉要求高,右手注重指尖对弦的力度控制,一般要求音色清亮,清澈透明。然而在中外、南北各种文化传播交流过程中,则不可避免地融合北方流派的特点,表现为:大跳音程、多个调式转换、指法变更等。此外,随着社会的发展,日趋丰富的精神生活带来了各种比赛和音乐会等音乐活动,这都要求音乐具有越来越高超的技巧和更丰富的音乐表现力。其次,音乐的功能改变了。最初,艺人靠卖艺求得生存,后逐渐发展为半娱乐性,直到走向现代社会的纯商业性,乡间聚会的自娱自乐走向音乐厅的专业表演。第三,面对的对象有变化。城市居民比乡村农民有着更高的音乐欣赏素质和要求;专业院校学生则要求更具专业性的技巧和表现力。第四,竞争性。中国民间艺人之间存在一种竞争性,往往加花复杂、演奏技巧高超、有强烈个人风格的演奏者较为容易得到认同,相反模仿他人、没有创造性或技巧拙劣的演奏者会遭到他人的嘲笑。这种氛围,实际上会引起一种“声望的需要”,成为推动演奏者产生要求革新的动机之一。尽管这是一个创造者向其他人传播直至被接纳的过程,但同时也意味着存在被淘汰的可能。

(三)个人

“个人行为”是引起变化的一个重要原因,这不得不涉及到演奏者的文化背景,如:社会背景、教育背景、文化背景等。同时也意味着具体的知识、个人技巧,乐器革新等多个因素。笔者翻阅多本记载有潮州筝传人的图表显示⑥:苏文贤、林毛根同为洪佩臣第二代传人;黄长富与杨秀明都是李嘉听第三代传人;郭鹰并非潮汕本地传人。那么,能否从其各自生平中探寻与变化相关联的因素?

苏文贤(1907 -1971),生于潮安一个贫寒家庭。筝师承王泽如,还擅长琵琶、二弦、扬琴等。1926 年旅居泰国;1938年回国后,加入当地业余音乐组织“民间乐馆”;1949年加入潮州民间音乐团;1956年应邀到东北音乐专科学校任教;1960 年到广州音专任教[5](第 421-422 页)。

黄长富(1913-1991),澄海人。筝师承洪如炎,还精通琵琶、笛子、唢呐等。解放前入阳春国乐社;解放后入汕头潮乐改进会;1954 年参与筹建澄海民间音乐研究组,担任组长[11](第106-110页)c郭鹰(1914-),潮阳人。自幼学习椰胡,十六岁随庄以莅学筝。20 世纪30 年代中期定居上海,期间加入“新潮丝竹会”,结交众多艺术名家,国画亦有造诣。曾任上海筝会首任会长,相继受聘于上海音乐学院、南京艺术学院等专业院校,培养了众多优秀演奏家,杨秀明也曾拜于其门下[12](第56-57页)(。林毛根(1929-2007),生于揭阳潮乐世家,自幼受父亲影响,后随张汉斋习筝。曾应上海音乐学院中国音乐学院之邀进行演出及讲学;20世纪80 年代起,多次赴香港、新加坡、台北等地演出。此外,亦研习国画。曾担任中国音乐学院客席教授、市音乐家协会名誉主席等职[2](第 9页)。

杨秀明(1935-),潮州庵埠人,筝师从徐涤生,在佛学、国画、诗词方面亦有造诣。1981 年到中国音乐学院执教。

从几位演奏者的生平看,他们有四个共同点:首先,名师传承。其次,通晓多门乐器,具有深厚的音乐功底,并延展到其他艺术门类。第三,历经坎坷,经历了从传统文化到城市文化的转变,并参与国内外各种文化交流。第四,长期从事艺术实践、教学。前两点是他们艺术造诣的基础,第三、四点既影响到其对外来文化包容程度又使其演奏具有强烈的个人烙印。

也许可以小心推测:苏谱的古朴风格与其作为早期代表人物,当时历史、时间限定分不开;大胆采用拷拍,是否因其旅居国外、在北方进行交流的经历有关?郭鹰居于上海这样一个精致、讲究、包容性强的城市、与艺术名家为友以及常年工作于专业院校,是否对其审美、革新等能力产生影响?因而形成相应的、精致而考究的风格,使其风格旖旎婉转,精雕细琢,同时敢于打破母本限制?黄长富、林毛根、杨秀明不约而同地在调式上进行变化,应该也与他们长期处于多种文化交流的环境有关。杨秀明是其中最年轻者,可以说,与最新的城市文化最接近,因此敢于采用在北方较为多见的“诸宫调”。此外,为何黄、杨二人选择所转调式一致,且二谱中有相同旋律段落?二人同属李嘉听弟子,是否二人在交流中互相有所借鉴?这点在中国民间音乐中,较为罕见。

(四)应意识到的因素

1.可变的与不变的

中国民间音乐比其他文化更强调变化,一般功能一致的音乐,风格也相近,变化是在相对稳定的条件下进行着,包括诸如母本、学习观念、评判标准等,内部的变化取决于其文化背景所持有的音乐观念。由此,可以观察到哪些变化是被允许的,哪些则相反。通过谱例分析,可以发现:调式、曲式、加花、节拍、节奏、重复等因素显然是被允许的。另一方面,尽管每个人都有自己的版本,并随时随地可以“自我”处理。但与此同时,演奏者们又相对地固守了“自己的”版本,并形成“个体习惯”,在通常情况下不为任何其他人所有。

李萌女士曾对笔者谈到,演奏者们几乎不能每一遍都进行准确重复,在节奏、旋律、乐句、调式等各方面会产生变化。“同一个人在同一天中上午与下午的演奏都有所不同,往往视演奏者的情绪而定”。从某种意义上来说,每一次表演都是一次个体创造,地点、时间维度等条件的改变,使“那个时刻”的演奏带有了特殊印记。但她同时强调“板数和骨干音是最重要的因素”,这些成为相对固定的因素并拒绝变化。

2.现状与未来

今天,绝大多数优秀的演奏者集中于专业院校,笔者采访了多位专业教授及学生,发现他们在教授或演奏音乐的过程中,有的主张“严格按照母本”为前提,结合现有记谱,进行灵活的个人发挥,允许借鉴、创造。因为母本只有骨干音,指明了大概方向,却没有把“真正”丰富的音乐“准确”地记录下来,假如能“保持潮州筝的特点、韵味”及“加花是符合其传统规范”的话,就较容易得到认可,这要求演奏者有厚实的艺术底蕴。另一种看法是:母本诚然应该遵守,但同时要严格按照已有曲谱演奏,才能表现出“原汁原味”,不然曲谱就失去了意义。然其都有一个共同点:尊重母本。

一种新的音乐形式或风格的产生,通常都会有支持者与反对者,如果存在对变化的期待,就会推动变革的产生,固守“权威”则反之。首先,记谱非常重要,它除了保存音乐的功能,还展现了音乐变化的过程,使人们有机会了解其变化的原因。尽管变化是永恒的,但也是相对稳定的,当各方面的涵量达到一定程度后,才会产生质的变化,因而音乐在变化时的记录特别重要。其次,严守记谱是一种妥当的保护手段,对继承传统音乐起到良好的指导、修正作用。第三↵“活”的传承方法,实际上是一种回归,音乐的传承经历了母本记谱 -自由演奏 一再次记谱一自由演奏的过程。同时,“活”必须有前提,如:保持传统韵味。多年以后,再次记谱也许会代替母本的功能,甚至产生第三次、四次记谱,然而这也意味着风险无法超越前人的音乐将被淘汰。第四,将“过去的”音乐进行分析不仅在于其自身意义,无疑还是了解其面貌及变化过程的重要手段,但除此之外,更重要的应该去理解其中所昭示出的未来发展方向。

今天的音乐在未来会面临同样的问题。目前,笔者并未查找到以更年轻的专业院校师生或新一辈传人的演奏为模本的记谱,这是否意味:超越前人者还未出现?如果仅仅“固守”,而非更积极地创造,音乐最后会成为什么模样?然而该如何创造并超越前人?中国民间音乐其最初文本一般具有敞开性,且“传统般地”始终被强调,如何演绎有强烈个人特征的作品,并非短期内能够解决的问题。也许哈罗德.布鲁姆(Harold Bloom)提出的“六种修正比”将给我们一定提示:将母本、上述演奏谱、新的演奏者分为两个层面进行思考的话,首先将母本作为“前驱者”作品,上述演奏谱作为“新人”作品。那么较为忠实母本音乐的部分,可能运用了阿.波弗里达斯原则;有变化但仍保留母本痕迹的部分,存在三个修正比:苔瑟拉、克诺西斯和阿斯克西斯;变化较大部分,则运用了魔鬼化原则。其次,如果将上述演奏谱作为“前驱者”作品,新的演奏者作为“新人”,这又恰恰提供了反思如何演绎“自我”音乐文本的方法。

三、结语

五个演奏谱在不完全脱离母本的前提下,展现了一条由简入繁、由古朴到华丽的发展脉络,风格不同,却有其共同点:①保持母本四段体。除引子、尾声、联缀曲外,四段体自始至终都牢固地被保持着。②母本段落可以重新组合顺序。③段落内部与段落之间要求层次性的变化。④调式、加花等可大胆变化。苏谱为传统潮乐曲式结构,常颠倒、省略骨干音,装饰音较少,板数、调式固定。黄谱变化最少;调式变化与杨谱一致,但内容不尽相同。郭谱使用了联缀体,在保持母本板数前提下,打破拍板界限。第一段使用大量装饰音,“弹按尾随”;第二段悠长缓慢;第三段节奏规整,稳重大方;第四段衔接段新曲,对比突出、精致考究。林谱一曲三调,调整了乐曲结构,常用大跳音程,弱化骨干音,宽广平和又不失活泼。杨谱运用手法相对全面,从20世纪80 年代流传至今的结构变化,本身即流变性的反映。此外,除板式外,还改变旋律律动、将母本第二段省略、移调后再转调、持续使用大量颤音,变化纷呈。

在肯定音乐的连续性和稳定性的基础上,文化的动态性始终被强调,这个特点在中国民间音乐中表现得尤为突出。社会的文化记忆与集体创造的风格,使集体力量成为文化传承的主流,筝曲《粉红莲》以最初的二四谱文本作为“枝”,通过不同的传人形成“叶”,在历经筛选与淘汰之后,最终形成“一花五叶”的局面,呈现了一个生动的、由环境因素一→创作→作品一传播一接受→功能的过程。然而,研究并未止步于此“人们产生音乐的同时又承认从前建立的音乐形式还有生命力。在社会中起作用的个人应开始认真对待、学习从前建立的大量音乐形式,并从中做出选择”[15](第 120-126 页),今天的演奏者们同样在共时性与历时性的传承中,连接着古老与未来。

①以下简称“母本”。

②本文按各人年龄进行排列。

③以下均简称“x 谱”。

④范上娥记录版本及曹正记录版本均无[寒江月]部分。

⑤ 范上娥记录版本无调高表示,曹正记录版本调高为 G 宫。

⑥李婉芬女士等人所编曲集中也有所收集,除调高有所不同,旋律大同小异。

⑦从59小节开始,书上印错了小节数。

⑧母本、苏谱、林谱及《潮州音乐曲集》所载杨谱引子部分原谱未标宫音绝对音高,本文按潮乐惯例,设宫音为F。

⑨见第2、3小节。

⑩见第52小节。

⑪见第83、88小节。

⑫见第91、105小节。

⑬见第59-66小节与51-58小节。

⑭各段对应小节分别为:109-132小节、133-158小节、159-190小节、191-216小节。

⑮载有该图表的有李萌、王莉萍等多人著书、文章等,基本无差异。

⑯今沈阳音乐学院前身。

⑰今星海音乐学院前身。

⑱“六个修正比”是美国“耶鲁学派”批评家哈罗德·布鲁姆1973 年出版的《影响的焦虑》一书中提到的六个对前人作品进行“误读”而创立自我风格的概念,原用于诗歌研究。克里纳门(clinamen)指真正的误读或有意误读“偏移”,体现为:前人作品正好达到某一点后应该“偏移”且沿着新人作品运行方向偏移。苔瑟拉(Tessera):以对偶续完前人作品,表现为保留原诗词语,但使其具有另外一种意思。克诺西斯(Kenosis):新人表面放弃自身灵感及想象力,与前人“衰退之诗”联系在一起,使前人灵感和想象力也被放弃,但自身并非真正的“空”。魔鬼化(Daemonizatior):“逆崇高”运动,新人在作品中将蕴含于前人作品中,却不属于前人的力量与其作品关系固定化,从而抹煞其独特性。阿斯克西斯(Askesis):新人缩削式的自我修正,将其作品与前人作品建立一种关系,使其也经历缩削。阿.波弗里达斯(A.pophrades):新人作品彻底向前人作品敞开,使读者认为并非前人,而是后人写出了前人那样的作品。

参考文献

[1]杨秀明. 诸宫调.粉红莲 [J].中国音乐,1984,(3):51

[2]李萌.潮州民间筝曲四十首 [M].北京:人民音乐出版社,1992.

[3]范上娥.郭鹰演奏的潮州筝曲选 [M].北京:人民音乐出版社,1987.

[4]李萌.古筝曲谱(1) [M].北京:人民音乐出版社,2003

[5]李萌.中国传统古筝曲大全(中)[M].北京:人民音乐出版社,2003.

[6]汕头地区文化局.潮州音乐曲集[M].广州:花城出版社,1982

[7]中国民族民间器乐曲集成·广东卷[M].北京:中国 ISBN 中心,2006.

[8]李萌.潮州筝曲选 [M].北京:人民音乐出版社,1995

[9]林毛根.潮乐的风格与活五调 [J].中国音乐,1984,(3):54

[10]艾伦.帕·梅利亚姆.音乐人类学[M].穆谦译.北京:人民音乐出版社,2010.

[11]蔡毅.论潮筝名家黄长富先生的艺术风格[J].星海音乐学院学报,2009,(3):106-110

[12]王晓君.潮州筝艺韵千秋一一记潮派古筝大师郭鹰[J].上海艺术家,2000,(6):56-57.

[13] Merriam, Alan P. The Anthropology of Music. Evanston, III: North Western University Press, 1964.

[14]杨民康.“音声”:认知与释义一对音乐民族志研究中认知人类学及阐释学方法的解读[J].音乐艺术,2009,

[15]赖斯.关于重建民族音乐学[J].汤亚汀译.中国音乐学,1991,(2):120 -126

[16]林淳钧.潮剧艺术欣赏[M].汕头:汕头大学出版社,1997.

[17]伍国栋.民族音乐学概论[M].北京:人民音乐出版社,1997.

[18]林淳钧、陈历明.潮剧剧目汇考[M].广州:广东人民出版社,1999.

[19]李婉芬.古筝曲集[M].太原:北岳文艺出版社,1999.

[20]袁静芳.中国传统音乐概论[M].上海:上海音乐出版社,2000.

[21]张伯瑜.西方民族音乐学的理论与方法[M].北京:中央音乐学院出版社,2007.

[22]曹正.关于二四谱和二四谱与工尺谱关系的探讨[J].音乐研究,1980,(4):87-94.

[23]陈威.潮州音乐的曲式结构及板式规律 [J].中国音乐,1983,(4):65 -67.

[24]杨清渊.潮州音乐的板式结构 [J].中国音乐,1987,(1):68.

[25]埃伦.科斯科夫、汤亚汀.对梅利亚姆模式的重新全面认识[J].中国音乐学,1991,(2):126-128.

[26]安东尼.西格著、汤亚汀.我们需要重建民族音乐学吗.[J].中国音乐学,1991,(2):129 -130.

[27]凯.考夫曼•谢尔美著、汤亚汀.对赖斯模式的一点改进.[J].中国音乐学,1991,(2):130.

[28]王运.潮州筝曲演奏特色分析 [J].黄钟,2003,(增):136-139.

[29]唐昕.潮州筝派的作韵特色 [J].黄钟,2005,(2):102 -106.

[30]阮惠华.潮州筝曲诸调特点及演奏风格刍议[J].韩山师范学院学报,2006,(2):7-10.

[31]尹璐、赵毅.潮州筝曲若干特征之探讨[J].黄钟,2008,(2):157-161

[32]雷华.潮州筝乐及演奏风格[J].交响,2008,(3):66 -70